Текст книги "Небесное притяжение"

Автор книги: Давид Гай

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)

Событием для коллектива стала телеграмма Верховного главнокомандующего с благодарностью «за заботу о дальней авиации». Телеграмму зачитали на общем собрании. Лица со свинцовым налетом от хронического недосыпания и работы по четырнадцать часов без выходных светились радостью…

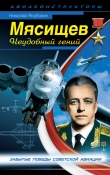

В серию, однако, машина не пошла, оставшись как бы в заделе. Потом она долго стояла на Центральном аэродроме в Москве. Авиаторы ласково называли ее «спящая красавица». Но это было позднее, уже после того, как в разгар лета 1943 года Мясищев получил новое назначение, став руководителем ОКБ, выпускавшего в городе на Волге знаменитые «пешки» – пикирующие бомбардировщики Пе-2. Он, ученик Петлякова, становился его преемником на посту главного конструктора.

Окончился сибирский период жизни Мясищева. Владимир Михайлович с частью помощников переехал в город на Волге, где базировался серийный завод, выпускавший Пе-2.

Испытание войной

Первые недели на новом месте выдались особенно хлопотными. Знакомство с положением дел на заводе, в серийном конструкторском отделе – СКО, куда ушли многие грамотные, дельные петляковцы, и в опытном КБ, как говорится, влачившем существование, обустройство, заботы о размещении и пропитании прибывших из Сибири людей…

Как часто бывает в таких случаях, приняли Мясищева не с распростертыми объятиями. Разумеется, недоброжелательства не чувствовалось, но и в литавры по поводу приезда нового руководителя не били. Осторожно присматривались, примеривались, не спешили с оценками. Присматривался, примеривался и Владимир Михайлович, с сожалением отмечая, что дела в фирме обстоят далеко не блестяще.

После гибели Петлякова во главе организации стал Изаксон. Александра Михайловича Изаксона Мясищев помнил еще по МВТУ. После института Изаксон увлекся винтокрылыми аппаратами, активно вел в ЦАГИ разработки по геликоптерной тематике. С самолетами он в повседневной практике сталкивался не очень часто. Энергичный, волевой, с задатками администратора, Изаксон прекрасно дополнял Петлякова, для которого наказать сотрудника за провинность, сделать ему выговор было сущей мукой. И вот Петлякова не стало. Когда пришла пора решать сложные конструкторские задачи, все почувствовали, как не хватает его колоссального опыта, технической эрудиции.

За Изаксоном к руководству пришел заместитель Петлякова Александр Иванович Путилов – конструктор божьим даром, с массой интересных идей. Он был одним из тех, кто на заре советского авиастроения делал первые цельнометаллические самолеты. Казалось, о лучшем Главном и мечтать трудно. Но Александра Ивановича не увлекал серийный выпуск «пешек», предмет его основных интересов лежал в иной плоскости.

Александр Иванович взялся за модификацию Пе-2 (что само по себе похвально), задумал из пикирующего бомбардировщика сделать истребитель. Логика в этом была, ведь биография Пе-2 началась с высотного истребителя 100, переделанного в пикировщик. Новый Главный решил возвратить машину «на круги своя». Он разработал конструкцию одноместного самолета с оригинальной гермокабиной. Кабина состояла из полусферического днища, куда выводились все коммуникации. С днищем стыковалась сварная рама, где монтировались сиденье летчика и органы управления. Сверху натягивался «чулок» – оболочка с «фонарем». Все это соответствующим образом крепилось и приваривалось.

Взяв для испытаний серийный Пе-2, Путилов снабдил климовские двигатели ВК-105 ПФ нагнетателем, что сулило достижение потолка 12 тысяч метров. Однако на старых моторах при недоведенном нагнетателе реально удалось достичь куда меньшей высоты.

В иной, более спокойной обстановке, не связанной с работой для фронта, путиловский истребитель наверняка пригодился бы. Но не в тот момент, когда серийный выпуск «пешек» на высоком уровне требовал постоянного внимания конструкторов. А тут еще выступление Главного на одном из собраний. Человек увлекающийся, откровенный, Александр Иванович вдруг возьми да и скажи:

– То, как мы делаем высотный истребитель, неверно. Надо идти по другому пути…

Естественно, все недоуменно переглянулись. Затрачены силы, время, и вот, оказывается, надо идти по другому пути…

Вскоре в КБ прибыл новый Главный – Мясищев.

Первые недели па новом месте выдались хлопотными и еще по одной причине. Трудно складывались отношения с директором серийного завода. Мясищев сразу почувствовал: Василий Андреевич Окулов – прекрасный организатор, жесткий в проведении намеченной линии, умевший поощрять, умевший и наказывать, одним словом, личность. Но личность, требующая безоговорочного подчинения, обламывающая несогласных. А разве дело, если главный конструктор рта не может раскрыть в присутствии всесильного директора? Впрочем, с надеждой на то, что новый Главный подчинится ему, Окулову сразу пришлось расстаться. «Разведка боем» показала: в Мясищеве он встретил принципиального, неуступчивого, твердого руководителя, умевшего отстаивать свои позиции, хотя внешне, казалось, все говорило об ином – старомодно-интеллигентные манеры, негромкий голос…

– Почему гостиницу для конструкторов заселили постоянно и прибывшим негде жить?

– Надо улучшить питание, а то людям порой приходится ездить по деревням, менять одежду на еду.

– У главного конструктора должно быть отдельное помещение для работы, для встреч с руководителями бригад, отделов. Назовите его как угодно – кабинетом, комнатой – но оно должно быть.

Все это произносилось подчеркнуто спокойно, с полуулыбкой, и только прищур глаз и проскальзывающая по лицу мимолетная тень выдавали внутреннее напряжение Главного.

«Да, такому на шею не сядешь, умеет свое «я» отстоять, – начали поговаривать в КБ и на заводе. – И правильно. Раз власть дана, используй до дна».

Мясищев с таким выводом согласился бы, впрочем, с оговоркой. Он отнюдь не жаждал властвовать. Он хотел добиться положения, при котором главный конструктор был бы всеми уважаем, и не за слова – за дела. Он не мыслил, как иначе можно организовать работу, как требовать с подчиненных полной мерой.

Усилия Главного быстро оценили. Были введены дополнительные карточки на питание, удалось раздобыть вагон мороженой картошки. Улучшилось положение с жильем, в соцгородке приезжим выделили комнаты. Внимание к быту эвакуированных специалистов, многие из которых жили семьями, понимание их трудностей расположило к Мясищеву, помогло установить в коллективе душевный контакт.

Дел оказалось невпроворот. Основная проблема, волновавшая Мясищева и его коллег, – потеря скорости серийными «пешками». Потеря большая – до 50 километров в час. При массовом выпуске снижалось качество изготовления деталей и узлов, увеличивался их вес. За станками стояли подростки – «фабзайчата», взрослых рабочих и мастеров не хватало. Ухудшились аэродинамические качества грозных пикировщиков, недодавали тяги двигатели… А фронт требовал совершенных машин, которые по скорости могли бы соревноваться с гитлеровскими истребителями.

Мясищев собрал начальников бригад и сообщил им план действий.

– Мы вместе обязаны разложить по полочкам весь самолет – каждый по своей линии. Не пренебрегайте мелочами – полировка головок заклепок или зализы на каких-нибудь частях тоже дадут прирост скорости.

– Владимир Михайлович, нашей вины в потере скорости нет. Корень зла в моторах, – начинал «выступать» кто-то из конструкторов.

– А исправлять огрехи все равно нам, больше некому»– убеждал Главный. – Поймите, не перекладывать надо друг на друга вину, а сообща взяться за повышение скорости. Невозможно воевать на тихоходе!

Тут уместно сказать о большой роли, которую играл в этой и в других работах Центральный аэрогидродинамический институт. Еще до начала войны из него выделились ОКБ и завод опытных конструкций, оставив на долю ЦАГИ «чистую науку». Кавычки поставлены не случайно – никакой чистой, отвлеченной от практических дел самолетостроителей науки не было и в помине. Сотрудники института крепко «привязывались» к конкретным разработкам конструкторов, давая им возможность опираться на научные разработки и исследования.

С начала войны связи ЦАГИ и конструкторских бюро стали еще больше укрепляться. Десятки бригад ученых уезжали в города, куда эвакуировались заводы – поставщики боевых машин, буквально дневали и ночевали в цехах, помогали доводить серийные самолеты до нужных кондиций. Так, Г.С. Бюшгенс с коллегами-цаговцамн вел в городе на Волге, бок о бок с мясищевцами, доводку автомата путевой устойчивости Пе-2. А.И. Макаревский и Н.Н. Корчемкин в другом волжском городе разрабатывали меры для повышения прочности истребителей Ла-5 и Ла-7.

Велись работы по увеличению прочности верхней обшивки крыльев Як-3 и Як-9.

И вот началось «раскладывание по полочкам». Одним из предложений было изменить радиаторы и воздухозаборники, чтобы улучшить аэродинамические формы. Его обсудили и приняли. Особое внимание Мясищев уделял плавности переходов частей конструкции. Поставили так называемые зализы где только можно, даже на тормозных решетках. Более жесткие требования были предъявлены заводу – поставщику моторов. Процесс облагораживания машины, как метко выразился один из коллег Владимира Михайловича, привел к желаемым результатам. Постепенно скорость серийных «пешек» выросла и приблизилась к 530 километрам в час.

Одним из тех, кто помогал улучшить качества Пе-2, был начальник производства серийного завода А.А. Кобзарев. Мясищев и Кобзарев встретились, как старые добрые знакомые. В тридцатые годы им довелось работать вместе над строительством мясищевского АНТ-41. Тогда главный инженер завода опытных конструкций Кобзарев проникся уважением к Мясищеву, особенно после одного эпизода. Возникли производственные неполадки в крыльях АНТ-41. Главный инженер предложил конструктору вариант исправления. Тот сразу не дал ответа. «Если взять во внимание одно звено, не связав его с другим, разорвется вся цепь, – сказал он. – Я должен подумать». Такой подход к проблеме сразу привлек Кобзарева на сторону Мясищева.

«Во Владимире Михайловиче я нашел союзника, – рассказывает Герой Социалистического Труда Александр Александрович Кобзарев. – Изложив ему все трудности производства, рассказав о наших узких местах, сообщив свое мнение о том, как должны строиться взаимоотношения конструкторов с заводом, я почувствовал его заинтересованность. Видимо, многое из сказанного мной совпадало с его позицией.

С самых первых месяцев он повел борьбу за чистоту, порядок и организованность на рабочих местах. Мы, производственники, всецело поддерживали его. В созданный им опытный цех многие ходили, как в школу. Вообще эстетике производства Мясищев уделял повышенное внимание, разумеется, в тех пределах, какие отпускала война. Сама «пешка» в результате конструктивных новшеств, улучшения многих операций стала изящнее. Эстетика была отнюдь не самоцелью – она давала скорость…

Мясищев поддержал нашу идею создать так называемые оперативные бригады. Если машина оказывалась с браком, она тут же попадала, как говорили рабочие, «в болото», иными словами, немедленно убиралась со стапелей. И тогда оперативные бригады начинали доводить, исправлять ее, не мешая основному выпуску самолетов.

Несмотря на нервную, напряженную обстановку, главный конструктор оставался корректным, выдержанным, – продолжает Александр Александрович. – Подкупали и его душевная чистоплотность, неумение и нежелание перекладывать вину с себя на других. В спорах, в неизбежных стычках он держался достойно. Одна такая стычка, помню, произошла с ним и у меня. Когда строился Пе-2И, возникла дискуссия по поводу сопряжения капотов и мотогондол. Помню, я вспылил и резко, даже грубо возразил Мясищеву. Он в ответ не сказал ни слова. Через час я остыл, воспроизвел по памяти перипетии острого разговора и, честно говоря, устыдился своей резкости, несдержанности. Никакие мысленные ссылки на усталость, хроническое недосыпание и оттого повышенную нервозность в счет не шли.

Наутро сделал попытку извиниться. Владимир Михайлович жестом остановил:

– Не будем к этому возвращаться. Думаете, я не понимаю, как вам трудно…

Таков был новый Главный. И не случайно люди увидели в нем руководителя, отвечающего самым высоким требованиям, предъявляемым к конструктору и к человеку».

В свою очередь, Владимиру Михайловичу было на кого опереться. Петляковские кадры, испытанные, надежные, сразу вошедшие в коллектив новые специалисты, за плечами которых был столь же, а, может, даже более оригинальный самолет – ДВБ… Такую фирму посчитал бы за честь возглавить любой крупный авиационный работник.

Заместители Мясищева прекрасно дополняли друг друга и деловыми, и душевными качествами. Мягкий, милый, обходительный – воплощенная интеллигентность – Николай Георгиевич Нуров. Хваткий, деятельный Юрий Трофимович Шаталов – прирожденный администратор, незаменимый не только в работе, но и в быту (многие помнят вечера у гостеприимного Шаталова, заваренный особым способом крепчайший, шафранного отлива чай). Въедливый, технически крепко подкованный Евграф Порфирье-вич Шикунов.

А взять следующее звено, на которое опирался Главный… Леонид Леонидович Селяков – руководитель сначала бригады фюзеляжа, потом бригады общих видов, правая рука Мясищева по Пе-2И – своеобразный, не всегда легкий в общении, не умеющий скрывать своих симпатий и антипатий. Владимир Михайлович ценил его за нестандартность мышления, чувствовал желание Селякова работать свободно, незакрепощенно, без помех и мелочной опеки и в этом шел ему навстречу.

Курт Владимирович Минкнер – опытнейший двигателист, человек спортивного склада, до войны увлекавшийся мотоциклом, чрезвычайно энергичный, волевой, собранный, педантично-аккуратный. Ефим Иосифович Бару, начальник бригады крыла – высококультурный, эрудированный специалист, верный друг. Георгий Николаевич Назаров, возглавлявший теоретическую группу – разносторонне образованный, по натуре немного скептик. Соломон Яковлевич Жолковский, отменный прочнист – тишайший, незаметный, не рвущийся к должностям, но в своем деле профессор.

Клавдий Иванович Попов – великолепный специалист, начинавший еще в середине двадцатых годов у Петлякова, Константин Васильевич Рогов – представитель славной авиационной семьи, ведавший оборудованием машин. Николай Матвеевич Гловацкий, начальник опытного цеха – неторопливый, спокойный, чуть медлительный, много сил отдавший созданию производственной базы фирмы. Константин Иванович Трунов, возглавивший впервые организованную службу боевого применения Пе-2, Александр Иванович Никонов – основной работник, занимавшийся летными испытаниями модифицированных машин.

А еще – Борис Глебович Легаев, Сергей Денисович Карташкин, Яков Яковлевич Трандофилов, Владимир Михайлович Барышев, Соломон Моисеевич Меерсон, Эммануил Анатольевич Ошеров и другие…

Оценка этих людей, быть может, субъективна, да, видимо, и невозможно несколькими словами охарактеризовать и их самих, и то дело, которым они были заняты в войну. Строго объективно одно – их преданность интересам коллектива. Подвигнутые Мясищевым на выполнение заданий особого значения, они сделали все, что могли.

И над всеми незримо витал образ (да простят читатели красивость слога) человека, без которого не родился бы столь нужный фронту Пе-2, не составился бы коллектив КБ, не проявились бы ярко и полно способности каждого конструктора, каждого инженера. Он занимал особое место в сердцах учеников, место святое. Заложенные этим человеком традиции – жили и развивались. Фирму по-прежнему называли петляковской, и новый Главный не обижался. Моральное право назвать КБ своим заслужить не просто…

Не забывал Мясищев и близких погибшего учителя. В самый канун 1944 года он пришел к Марии Владимировне, Гале и Мише Петляковым с подарком. Осторожно развернул газетную бумагу и достал увеличенный фотопортрет Владимира Михайловича. Такой же портрет – пожалуй, лучшее изображение Петлякова – и по сей день висит в мясищевской квартире. Экземпляр портрета, взятый в рамку, многие годы был на стене рабочего кабинета Мясищева… Забота о семье Петляковых проявлялась буквально во всем. В начале, лета трудного 1945-го в гости к ним зашла Елена Александровна Мясищева: «КБ получило огороды, вам выделен участок. Картошку уже посадили, остается только собрать…» Осенью шофер привез бочки с солеными огурцами, помидорами, квашеной капустой. «Распоряжение товарища Мясищева», – сказал он изумленной Марии Владимировне, втаскивая бочки в дом…

Строгая и стройная «система Мясищева» во многом определялась своеобразием его характера, который накладывал отпечаток на все стороны его деятельности. Утро Владимир Михайлович начинал обходом производства. Его видели то в одном, то в другом конце цеха окончательной сборки, в других рабочих помещениях. Через полтора-два часа наступал черед обхода «досок». Задерживаясь у конструкторов, Владимир Михайлович разглядывал чертежи, присаживался рядом, брал карандаш и рейсшину. Начиналось обсуждение того или иного технического вопроса.

Между Главным и подчиненными не существовало никакого барьера. Чаще Мясищева можно было застать не в кабинете, отвоеванном у администрации завода и предназначенном для ответственных совещаний, а у чертежных досок. Этим он отличался от руководителей, управляющих коллективом в основном с помощью нажатия кнопок и вызова к себе нужных людей.

Владимир Михайлович считал: в практике конструирования каждый самолетный узел или агрегат должен быть проработан в нескольких вариантах.

– Дело не в количестве вариантов как таковом, – объяснял он свою позицию, – а в их качестве. Лучший обычно пятый вариант.

Как вспоминает работник КБ Яков Яковлевич Трандофилов, Главный всегда выражал недовольство, если видел только один вариант проработки. Конструкторы, не способные найти принципиально различающихся решений одного и того же узла, не могли снискать его уважения. В то же время он не позволял коллегам приносить несколько чертежей «на одну тему»: какой чертеж шеф утвердит, тот и пойдет в производство. Выбор наилучшего решения Мясищев предоставлял самим конструкторам, оставляя за собой право согласиться или нет.

– Конечно, я могу самостоятельно решить вопрос, но тогда должен и зарплату за вас получать, – говаривал он в подобных случаях.

Такими «воспитательными мерами» он стимулировал развитие инициативы, повышенного чувства ответственности. Всячески поощряя творческий порыв, в особенности у молодежи, Владимир Михайлович искренне радовался успехам коллег. Не было и намека на то, чтобы отталкиваться от несобственных идей, стирая чужое авторство. Вкладывая в модификацию Пе-2 массу прогрессивных мыслей, Главный всегда подчеркивал приоритет помощников, по праву заслуженный.

А ведь в иных КБ порой дело обстояло по-другому. Расскажу анекдотичный случай, относящийся уже к послевоенному периоду и весьма характерный для одной из известных авиационных фирм. Однажды в кабинет главного конструктора вошел начальник бригады и положил на стол чертежи шасси с объяснительной запиской, начинавшейся словами: «Спроектированное нами шасси…» Шеф прочитал начало записки, побагровел и в нелицеприятных выражениях попросил коллегу удалиться. Тот начал ломать голову, чем же не потрафил руководителю. И тут его осенило. Он быстренько исправил начальную букву в слове «нами» (получилось – «спроектированное вами шасси») и бодро вернулся в кабинет. Расчет оказался верным – шеф сделался мил и любезен…

Очень импонировало окружающим спокойствие Владимира Михаиловича. Время сложное, военное, люди издерганы, нервы напряжены, тут недолго сорваться, перейти на крик. Подобное случалось с Мясищевым крайне редко. Он не вспыхивал как спичка по любому поводу, в критических ситуациях не поддавался эмоциям. Сдержанные, даже медлительные движения, негромкая, четкая, похожая на дикторскую речь, вежливая улыбка («смайлинг», как он говорил) вызывали уважение, граничащее с почтением. Легко ли было столь безукоризненно владеть собой, когда внутри бушевал вулкан? Ведь он живой человек, из того же теста, что и другие. Конечно, нелегко, но он сумел.

– На лице не должны отражаться никакие эмоции, – считал Мясищев. – Даже если живот болит, вовсе не обязательно, чтобы об этом догадывались остальные.

Наверное, в силу такой своей «доктрины» он беседовал с чужими или малознакомыми людьми несколько натянуто, строго держа дистанцию. Но, по мере узнавания, теплел, «смайлинг» уступал место открытой доброй улыбке, Владимир Михайлович становился проще, откровеннее. Любил, что называется, поиграть, попредставлять, выказывая некоторые актерские способности (очевидно, след юношеского увлечения театром). И все же до конца открытым и доступным, подобно Туполеву, не выглядел. Такой уж характер.

В те годы Владимир Михайлович и заслужил прозвище, которое сопровождало его всю дальнейшую жизнь. Прозвище вовсе не обидное, скорее забавное, и, как всякий продукт устного народного творчества, стопроцентно меткое, точное, чуть-чуть со смешинкой – «народный артист», или просто «артист». Оно объяло многое: приметную, и впрямь актерскую, внешность, некоторую склонность к самолюбованию, хорошо поставленный голос, привычки такие, как поддергивание отутюженных штанин, когда садился (несмотря на трудный военный быт, Владимир Михайлович поражал аккуратностью), легкое прикосновение платка к краешкам губ… Прозвище, повторяю, было без всякого обидно-уничижительного оттенка, который мог быть вложен в него («Ну, артист…»). Слово «артист» произносили уважительно-горделиво.

Мясищев знал о данном ему прозвище, относился к этому вполне лояльно, даже как бы поощрял его распространение, например, демонстративно долго охорашивался у зеркала при входе в КБ.

Война вступала в решающую фазу. К осени сорок третьего гитлеровцы, после тяжелейшего поражения в грандиозной Сталинградской битве, проиграв сражение на Кубани, понеся колоссальные потери на Курской дуге, начали откатываться на Запад. В полночь 5 августа москвичи впервые увидели всполохи салюта, знаменовавшего освобождение Орла и Белгорода.

В тот период явно обозначилось превосходство советской авиации. В третьем томе «Истории Великой Отечественной войны» приведены характерные цифры. В 1943 году наша авиапромышленность дала фронту около 35 тысяч самолетов – на треть больше, чем в 1942 году. Соответственно увеличился и выпуск моторов – 49 тысяч по сравнению с 38 тысячами. По темпам выпуска боевых машин германская авиапромышленность отстала от советской. Только за два упоминаемых года советские летчики получили почти на 20 тысяч самолетов больше, чем асы люфтваффе. По летно-тактическим данным краснозвездные машины не только не уступали германской технике, но и во многом превосходили аналогичные образцы.

Ежедневно отечественный фронт получал около 100 самолетов. Какой же мощью обладали заводы, эвакуированные в Сибирь и на Волгу, что сумели в кратчайшие сроки наладить массовое производство истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков! Какой мерой измерить подвиг конструкторов, инженеров, рабочих, в тылу ковавших победу?!

Мясищев поддерживал тесные связи с летными частями, интересовался мнением летчиков о «пешках», расспрашивал об операциях, в которых они участвовали. В сборе сведений о Пе-2 ему помогал Константин Иванович Трунов, ведавший службой боевого применения самолетов. Собранные данные весьма пригодились, когда началась широкая модификация Пе-2.

Владимир Михайлович отчетливо понимал: необходимо иметь соответствующую техническую базу, притом отдельную, не связанную с серийным выпуском.

– Без опытного производства нечего и думать об улучшении «пешек», – сказал он товарищам сразу по приезде в волжский город.

– Производство есть, только хилое. Мелкие задачи мы еще можем решать, а вот крупные – увы… – признался Николай Матвеевич Гловацкий.

– А что мешает производству развиваться?

– Завод, понять можно, озабочен серией, а тут мы со своими просьбами…

– И тем не менее опытная база необходима.

С помощью наркомата Мясищев добился нужного разрешения. Для опытного производства выделили два цеховых пролета, поставили оборудование. Теперь Гловацкий мог развернуться вовсю.

Одной из первых модификаций «пешек» стал Пе-2Б – трехместный пикировщик с 600 килограммами бомб. Дальность его полета достигала 1400 километров, скорость – 540 километров в час. Он был рекомендован в серию.

В силу своих разносторонних достоинств «пешка» легко позволяла превращать себя в самолеты самого разного профиля. Так появился Пе-2Р – опытный экземпляр дневного самолета-разведчика, начиненного фотоаппаратурой. Дополнительные подвесные баки с топливом способствовали увеличению дальности полета до 1700 километров. Самолет-разведчик летал без бомб, имел на борту три пулемета. Скорость его достигала 580 километров в час.

Были и другие модификации: Пе-2М – скоростной бомбардировщик с двумя климовскими моторами ВК-107А, Пе-ЗМ – двухместный истребитель, Пе-2Д, Пе-2 «Параван», предназначенный для преодоления аэростатных заграждений… Судьба этих машин складывалась по-разному: одни шли в серию, другие оставались опытными, однако служили своеобразными летающими полигонами для испытаний многих новинок, не пропадающих бесследно.

Наиболее значительной модификацией «пешки» стал самолет Пе-2И. Предыстория его довольно любопытна. Она связана с одним из самых удивительных самолетов второй мировой войны – английским бомбардировщиком «Москито».

Вот как рассказывает о «Москито» авиаконструктор А. С. Яковлев:

«Это был деревянный двухмоторный самолет, обладавший скоростью лучших истребителей того времени – около 600 километров в час – и большой дальностью. Машина эта, близкая по своим размерам к истребителю и благодаря этому малозаметная, под управлением лучших, специально обученных английских летчиков наносила огромный ущерб гитлеровцам: она проникала в глубокие тылы и совершала там диверсии почти безнаказанно.

Достаточно сказать, что на тысячу самолето-вылетов бомбардировщиков «Москито» было потеряно только одиннадцать машин. Машина имела пушечное вооружение впереди и могла драться с истребителями противника. Это позволило англичанам совершить дневной налет на Берлин в январе 1943 года.

На самолетах «Москито» англичане произвели ряд неожиданных, обеспокоивших гитлеровцев дневных полетов. Наиболее убедительной демонстрацией высоких летно-тактических свойств самолета явилось разрушение в дневных условиях плотины в Голландии…»

Появление на Западном фронте «Москито», вполне оправдавших свое название, жаливших гитлеровцев незаметно и дерзко, стало важным событием. На одном представительном совещании в Москве речь зашла о постройке подобного самолета в СССР на базе Пе-2, но только с еще более высокими данными. Выполнить задание было поручено Владимиру Михайловичу Мясищеву.

Пока составлялся проект постановления, Мясищев не терял времени даром. Он регулярно звонил из Москвы в волжский город Селякову, которому поручил заниматься разработкой Пе-2И, обсуждал с Леонидом Леонидовичем возникающие идеи. Шутка ли – предстояло повысить скорость «пешки» более чем на 100 километров в час! За счет чего? Вопрос этот не мог быть решен однозначно, он требовал всесторонней проработки.

Темпы создания машины были исключительными даже для военных лет. Всего полгода потребовалось Мясищеву, Селякову и их коллегам для того, чтобы превратить в металл эскизный проект. «Пешка» преображалась буквально на глазах. На машину поставили более мощные двигатели ВК-107А, по 1675 лошадиных сил каждый. Доработали фюзеляж, убрав двухтонную бомбу в люк, как ранее было сделано на АНТ-41. Крыло поднялось, Пе-2И по схеме стал среднепланом. Изменился и профиль крыла. Прежнее крыло, стоявшее на серийном Пе-2, делало машину довольно капризной при посадке из-за резкого несимметричного срыва воздушного потока. Новый профиль, предложенный ЦАГИ, устранил этот недостаток. Из мотогондолы убрали водяные радиаторы и установили их в носовой части центроплана – неожиданное, оригинальное решение. Крыло было как бы разрезано, и в «разрезы» вставили радиаторы. В итоге улучшились аэродинамические качества самолета. Экипаж Пе-2И составляли не три, а два человека.

Несмотря на некоторые загвоздки в работе, получилась чудо-машина. На государственных испытаниях в мае – июне 1944 года, проводимых летчиком А.Г. Васильченко, она показала скорость 656 километров в час! Пожалуй, ни один тогдашний истребитель не мог догнать ее.

Достижение скорости было сопряжено с неожиданностями. Ну кто, скажите на милость, мог предположить, что какая-то заслонка способна съесть 30–40 километров? А ведь это и случилось на испытаниях, когда снимались скоростные параметры Пе-2И. Цифра прямо-таки обескураживающая – всего 600 километров в час.

«Думали мы, гадали и пришли к выводу: виновата заслонка масляного радиатора, – вспоминает Георгий Николаевич Назаров. – В полете она оставалась открытой. Так сделали сознательно, посчитав, что при закрытой заслонке повысится температура масла. Провели соответствующие испытания и убедились: открывай – не открывай заслонку, температура не меняется. А вот скорость меняется, и весьма существенно. Вообще тогда мы многого не знали, зачастую блуждали в потемках. Но сколь высоко оценивались крупицы знаний, добытые в те трудные годы…»

Пе-2И имел дистанционно управляемую пушечную установку. Летать он мог на малых высотах (крадучись) и на больших—10–11 километров. Была построена серия, по достоинству оцененная экипажами.

Создание небывалого самолета наглядно иллюстрировало взаимоотношения главного конструктора с ближайшими помощниками. Уже подчеркивалось, что Владимир Михайлович не только не сковывал их инициативу, но и всячески ее развивал. Он стремился максимально использовать способности, повышать коэффициент отдачи каждого. Ему органически было чуждо выпячивание себя, удовлетворение собственного тщеславия. Нелепо звучала бы в его устах фраза, типичная для некоторых Главных: «Самолет сделал я». Он не уставал повторять: «Самолет сделали мы». В таких условиях Селяков и его товарищи смогли раскрыться как талантливые конструкторы. Жизнь накрепко связала их с Мясищевым, и они по сей день благодарны ему за поддержку.

Среди многих качеств Мясищева – творца авиационной техники – выделялось одно: стремление к новизне без боязни риска. Качество, предполагающее смелость и мужество, ибо риск сопряжен с ошибками, за которые приходится тяжело расплачиваться. И в окружающих Владимир Михайлович особенно ценил смелость мышления, берущую барьеры, кажущиеся непреодолимыми. Ему импонировали люди, творческий диапазон которых не ограничен какими-то преградами. Трудолюбие, исполнительность, компетентность – качества, свойственные большинству специалистов, не претендующих на исключительность, – Мясищев конечно же признавал и по справедливости оценивал. Но ставку делал он все же на тех, кто лишен страха перед неведомым, для которого самые невероятные, опережающие время проекты – реальные. Таких помощников искал он, такие люди сами тянулись к нему. И я вижу глубокий смысл в том, что в период модификации Пе-2 судьба вновь столкнула его именно с близким ему по духу человеком – с Королевым.