Текст книги "Небесное притяжение"

Автор книги: Давид Гай

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)

Клара Алексеевна знала вкусы каждого. Дочери, часто готовившей ему ужин, Владимир Михайлович обычно говорил:

– Вот, Машаня, спасибо! Накормила прекрасно, как Клара.

Однажды, правда, случился легкий конфуз. Мясищев принимал в фирме Артема Ивановича Микояна. Решил угостить его яичницей по-кавказски. Сибирячка Клара Алексеевна не знала секрета ее приготовления. Мясищев объяснил, как резать помидоры, лук, а ЦУ – ценных указаний – насчет яиц дать забыл. Яйца попали на сковородку невзбитыми, Владимир Михайлович очень расстроился…

Долгие годы секретарем Мясищева была Г.П. Плотица, человек исключительно добросовестный и преданный делу – этому, на первый взгляд немудреному, а на поверку важному и ответственному. Она проводила на работе столько же времени, сколько и шеф – десять, двенадцать, а иногда и шестнадцать часов.

«Работать с Владимиром Михайловичем было и интересно, и сложно, – вспоминает Галина Петровна. – Требовалось на ходу улавливать его мысли, создавать по возможности приятную атмосферу труда, что имело особенно большое значение, если учесть колоссальную загруженность Мясищева. Хорошее настроение руководителя во многом зависит от секретаря – да, да, я не преувеличиваю. Сберечь его дорогое время, сообразить, какие непредвиденные визиты в его кабинет в определенный момент желательны, а какие нет. А телефонные звонки… Одни они могут лишить человека покоя, выбить из колеи.

Секретарь – это дипломат, политик. Ну, скажем, звонит Владимир Михайлович мне утром по внутренней связи.

– Галя, срочно пригласите ко мне Роднянского.

А Лазарь Маркович Роднянский, симпатичнейший человек, забегал ко мне четверть часа назад с просьбой:

«Владимир Михайлович должен меня вызвать к себе, а я утром спешил, не успел побриться. В таком виде к нему не явишься. Помчался в парикмахерскую! Ты, Галочка, постарайся прикрыть…»

Подвести Роднянского я не могу. Беру грех на себя. Сообщаю, что телефон Лазаря Марковича не отвечает, и я иду его разыскивать.

Но Мясищева провести трудно.

– Не крутите мне пуговицу (характерный, излюбленный оборот речи), – говорит он. – Наверное, пришел не бритый и сейчас срочно намыливает щеки…

Не сразу я поняла характер и привычки Главного.

Звонит телефон, на проводе – высокое начальство. А у Мясищева важное совещание. После секундного раздумья соединяю. Через несколько минут разговор заканчивается. Владимир Михайлович недоволен тем, что вынужден был отвлечься, делает мне строгое замечание. Я переживаю.

Вечером, часов в восемь, подходит к моему столу в приемной и теплым тоном:

– Какой же, Галя, выдался трудный день. Устал безумно.

Подтекст таков: «Не сердитесь на меня, я не хотел вас обидеть…» К такой форме извинения он прибегал неоднократно.

Своеобразный это был человек. Однажды его задержала в проходной новенькая девушка-вахтер. Владимир Михайлович устроил разнос начальнику охраны («Руководителей обязаны знать в лицо!»), а девушке объявил благодарность за строгое выполнение инструкций.

В кабинете сидел немного. Любил ходить по бригадам, отделам. Найти его в такие часы оказывалось непросто.

Иногда мог вспылить – внутри бушевал вулкан, но собственная вспыльчивость ему самому крайне не нравилась. Науку сдерживаться, властвовать собою высоко почитал, стремился ей следовать, хотя не всегда получалось. По характеру он был прямой, говорил, что думал. Был справедливый и в других это поощрял, внимательный к окружающим – в канун каждого праздника поздравлял нас, технических работников, включая уборщиц, дарил сувениры».

Галина Петровна показывает фотографию Мясищева, подаренную ей женой конструктора Еленой Александровной. На обороте слова: «Дорогой Галеньке с благодарностью за терпение и заботу о Владимире Михайловиче Мясищеве в течение десяти с половиной лет». Точно сказано: «За терпение и заботу…»

«Если Мясищев выезжал по делам, то непременно брал с собой нужных специалистов, – вспоминает Яков Борисович Нодельман. – В отличие от иных руководителей, он любил показывать своих помощников. Нас знали в самых «верхах». Тем самым Владимир Михайлович экономил время – на совещания порой вызывали нас, а он использовал освободившиеся часы для работы в КБ. Он выдвигал нас, и у него и в мыслях не было бояться за свой авторитет».

От Мясищева – сдержанного, скупого на эмоции, тщательно скрывающего их как бы под панцирем, казалось, странно было ждать доброты, заботы. Но люди, считавшие его сухарем, до конца не знали его, и, судя о нем поверхностно, не стремились, вернее, не умели заглянуть ему в душу. Зато очень многие чувствовали тепло, исходившее от Главного.

«Под Новый год я схватил инфаркт, – рассказывает Яков Яковлевич Трандофилов. – Лежал дома. Можете представить себе мое настроение… Вдруг звонок в дверь. Мы с женой переглянулись: вроде бы никого не ждем, врач только что ушел. Жена открыла – на пороге Владимир Михайлович с коробкой конфет под мышкой. Сидел около часа, делился новостями, шутил, улыбался больше чем обычно – для поднятия моего тонуса. А ведь я не стоял к нему близко, не был замом или начальником отдела. В этом весь Мясищев – он не делил сотрудников на важных и неважных».

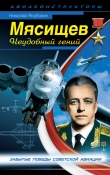

Среди качеств, резко выделявших Главного, как уже говорилось, – подчеркнутая строгость в одежде, в прическе, вообще, во всем, что определяет внешность. В каком бы помещении он ни появлялся, находившиеся там знали: сейчас он подтянет галстук, и без того туго схватывающий крахмальный воротничок рубашки, достанет из бокового кармана пиджака платок и прикоснется к губам… Терпеть не мог проявлений неряшливости, будучи сам эталоном порядка и аккуратности. Соломон Яковлевич Жолковский хорошо помнит, какую трепку получил, когда жарким июльским днем влетел на совещание взмыленный, в вылезшей из брюк тенниске. А надо сказать, Владимир Михайлович весьма ценил и очень уважал Жолковского. Но расхлябанного вида не простил.

Эпизод, сообщенный Я. Б. Нодельманом. Однажды Мясищев выбрался с компанией на охоту в Калининскую область. Охотником он не был, однако решил воспользоваться случаем отдохнуть на природе. Договорились, что встанут на рассвете и с егерем отправятся в лес. Проснулись на зорьке, умылись ледяной водой из колодца, взяли ружья. Кто-то обратил внимание, что отсутствует Мясищев – ружье на месте, а самого нет. Начали искать – как сквозь землю провалился. Обнаружили его в каморке, где он, смотрясь при свече в зеркало, заканчивал бритье. Недаром говорится: привычка – вторая натура…

«Огромный реактивный корабль, звеня работающими на малом газу турбинами, медленно рулит на старт. Сейчас он впервые уйдет в воздух…»

Мне много довелось слышать о первом взлете 201М, о волнующих, нервных, на редкость медленно влекущихся минутах, в которые решалась судьба нового детища ОКБ. Я уже принялся было живописать, как вдруг в голову пришла на удивление простая мысль: а не предоставить ли слово испытателю, впервые поднявшему в небо 201М? Тем более что зовут его М.Л. Галлай, что он Герой Советского Союза, писатель, книги которого пользуются заслуженной популярностью.

Итак, первый вылет 201М, совершившийся в марте 1956 года.

«Только что мы пожали руки наших друзей: начальника летно-экспериментальной станции, летчика-испытателя и инженера А.С. Розанова, ведущего инженера А.И. Никонова, заместителя главного конструктора Г.Н. Назарова, и еще много, много рук – десятки людей провожали нас. Их было бы еще в несколько раз больше, если бы не опасение «мешаться под ногами»; только поэтому все, кто не имеет прямого отношения к вылету новой машины, подчеркнуто держатся в стороне.

Во время выруливания пробуем тормоза, рулевое управление, устанавливаем во взлетное положение закрылки, следим за показаниями приборов. Все работает как часы.

Из пилотской кабины, вынесенной наподобие ласточкина гнезда в самый нос самолета, как с балкона, видны уходящая вдаль многокилометровая взлетная полоса и заснеженное поле аэродрома с десятками стоящих по его краям самолетов. Ни один из них сейчас не собирается в полет – небо испытательной зоны очищено для рождения их нового собрата.

…От работающих на режиме полной тяги двигателей мелко дрожит вся масса огромного самолета.

– Поехали!

Спущенный с тормозов корабль трогается с места и, с каждой секундой наращивая скорость, устремляется вперед. Плиты бетонной дорожки сливаются в сплошную мелькающую пелену.

Боковым зрением вижу небольшую группу людей, стоящих невдалеке от взлетной полосы, против того места, где, по расчетам, мы должны оторваться от земли.

Самолет плавно поднимает нос… Еще секунда… Другая… И вот гаснет мелкая дрожь бегущих по бетону массивных колес шасси, различимая даже на фоне грохота и тряски работающих двигателей… Всем телом чувствуется, как к бурному устремлению корабля вперед примешивается еле ощутимое, будто дуновение, легкое движение вверх…

Мы – в воздухе!

Почти бессознательно отмечаю, что отрыв произошел как раз на траверзе стоящей в стороне группы людей. Это хорошо: с первой же секунды полета начинают поступать подтверждения правильности расчетов. Дай бог, или кто там вместо него, чтобы подобных подтверждений было побольше!

Но нет, так в авиации не бывает. По крайней мере, на первых вылетах новых самолетов.

…Оторвавшись от земли, машина начала энергично задирать нос вверх – кабрировать. Если позволить ей это, она потеряет скорость и свалится. Надо во что бы то ни стало отжать нос самолета вниз!..

Пытаясь упредить злокозненное стремление вышедшего из повиновения корабля задраться, изо всех сил жму штурвал от себя вперед.

Но отклонение штурвала не беспредельно – еще немного, и он уткнется в свой упор у приборной доски: руль высоты будет опущен до отказа. А самолет продолжает кабрировать. Несколько, правда, медленнее, чем в первый момент после отделения от земли, но продолжает!

И в ту же секунду (старое правило: беда никогда не приходит одна) сквозь гром работающих двигателей прослушивается резкий хлопок – один из них отказал. Бессовестно отказал в самый неподходящий для этого момент!

Пульт запуска находится у второго летчика. Хочу дать ему команду быстро запустить двигатель, но не успеваю.

Второй летчик – Н.И. Горяйнов, всего несколько лет назад окончивший школу летчиков-испытателей, но успевший быстро зарекомендовать себя отличной техникой пилотирования, активной напористостью в полетах и смелостью, иногда даже чрезмерной, уже действует: перекидывает тумблеры, нажимает кнопки и вскоре докладывает:

– Третий запущен и выведен на режим.

Представляю себе, с какой неохотой отвлекся Горяйнов, чтобы призвать к порядку так некстати отказавший двигатель – ведь он не хуже меня видел это чертово нарастающее кабрирование и ясно понимал, чем оно неминуемо окончится, если не будет преодолено в ближайшие же секунды!

Легко сказать – преодолено. Но как это сделать? Штурвал уже отдан до упора. Убрать шасси – будет только хуже: в выпущенном состоянии оно дает хоть и небольшой, но все-таки пикирующий момент. Закрылки? Неизвестно – могут помочь, а могут, наоборот, усугубить неприятности; во всяком случае, момент сейчас не для экспериментов.

Остается, кажется, одно – уменьшать тягу двигателей.

На первый взгляд это представляется совершенно абсурдным. На каждом взлете – а при первом вылете опытного самолета тем более – летчик стремится прежде всего разогнать самолет и удалиться от земли, обеспечив себе тем самым должную устойчивость, управляемость и свободу маневра. Поэтому и вся силовая установка должна работать на полном газу, пока не будет набрано, по крайней мере, несколько сот метров высоты! И уже тем более дико убирать газ в ответ на угрозу… потери скорости!

Все это, вообще говоря, правильно. Вообще. Но не теперь.

Сейчас не время для стандартных решений: «законных» способов воздействовать на корабль в моем распоряжении нет. Будем пробовать незаконные.

…Левая рука плавно тянет назад секторы оборотов двигателей. Становится заметно тише. Всем телом чувствую, как гаснет стремление корабля вперед – тяга падает. Кабрирование от этого явно уменьшается, но… одновременно теряется и скорость. Весь вопрос в том, что больше.

Еще несколько секунд «размышлений» огромной машины… И ее нос начинает медленно опускаться! Стабилизировалась и скорость…

…Первый полет выполнен. И выполнен, в общем, успешно.

Да, да, конечно же успешно: несмотря на все случившиеся в полете осложнения, установлено, что машина взлетает, садится, свободно разворачивается в воздухе, что исправно действуют почти все системы и что – самое главное – после нескольких мелких несложных доработок можно продолжать полеты по программе.

…А все наши приключения? Что ж, может быть, это даже неплохо, что они произошли на первом вылете. Тем меньше оснований ожидать от машины сюрпризов в будущем».

Начались испытательные будни. Полеты, определение недостатков, их устранение, снова взлеты.

В первые месяцы полетов опытного образца 201М партком ОКБ обсудил и принял необычный документ – «Об абсолютно надежном проведении испытаний». Немалый вклад в подготовку этого документа внес Мясищев. Такой сложный, не поддающийся стопроцентному контролю процесс, как испытание опытного самолета, Владимир Михайлович постарался замкнуть в рамки строгих, четких регламентации. Цель – свести к минимуму риск. В ход пошли столь ценимые Главным графики.

– У вас записано: на подготовку к полету – два дня. А реально выходит – четыре. Надо так и писать. Не нужно бояться траты лишнего времени. Спешка в таком деле вредна. Сделайте, пожалуйста, другой график, – указывал Владимир Михайлович Белоногову, к тому времени ставшему начальником ЛИиДБ – летно-испытательной и доводочной базы.

Новая техника предъявляла высокие требования к летному составу. В фирме сформировалась группа отличных испытателей.

О Федоре Федоровиче Опадчем сказано довольно много. Хочется лишь добавить, что Владимир Михайлович бесконечно уважал шеф-пилота, доверял его интуиции, прислушивался к оценкам. Мнение Опадчего часто оказывалось решающим в спорах.

В графе «Типы летательных аппаратов» летной книжки Марка Лазаревича Галлая стояло число 123. С таким «послужным списком» пришел Галлай в фирму. На чем только не приходилось ему летать! На планерах, вертолетах, уникальных экспериментальных машинах… 201М стал сто двадцать четвертым самолетом, испытанным Галлаем. Инженерные знания, столь необходимые испытателю, опыт, прекрасное владение техникой пилотирования – все, как говорится, было при нем.

Борис Михайлович Степанов прошел всю войну. Летал на маленьком юрком По-2, бомбил под Москвой в сорок первом передний край гитлеровцев. Всего Степанов совершил несколько сот боевых вылетов, из них – 340 ночных. В мирное время научился владеть новой авиационной техникой. Борису Михайловичу доверили управление тяжелым мясищевским кораблем.

Борис Карпович Галицкий – отличный летчик, правда, без инженерного образования, но с технической жилкой, автор ряда оригинальных предложений по методике испытаний.

Герой Советского Союза Николай Иосифович Горяйнов… Его жизнь – пример самоотверженного служения авиации. Моложе большинства своих товарищей, взрывной, импульсивный, он летал великолепно, хотя и с некоторым надрывом, в каждом полете выкладывался весь, без остатка. Порой он неоправданно рисковал, но победителей не судят. К сожалению, он рано умер, не реализовав многое из того, чем так щедро одарила его природа.

Не менее преданно относился к своей летной работе Анатолий Семенович Липко. Инженер ОКБ, он мечтал о небе. Летал в аэроклубе, потом закончил шкоду летчиков-испытателей. Молодой, скромный, приятный в общении, он был всеобщим любимцем. И потому так тяжело пережили друзья и знакомые его трагическую гибель, случившуюся через несколько лет, когда он работал уже в другом коллективе.

Позднее пришли в фирму братья-близнецы Борис и Юрий Юмашевы – «юмашата», как ласково называли их старшие по возрасту коллеги. Вместе учились они в школе, вместе вышли из стен авиационного училища, вместе овладели профессией испытателя.

И еще о двух специалистах нельзя не сказать.

Александр Иванович Никонов, работавший с Мясищевым еще в волжском городе над модификацией Пе-2, пришел под его начало в 1951 году, в период становления бюро. Он стал ведущим инженером по летным испытаниям 103М и 201М. Богатый опыт, самоотверженность, знание техники снискали ему в коллективе ЛИиДБ большое уважение.

Колоритнейшая фигура – бортинженер Григорий Андреевич Нефедов, подлинный самородок. Он не получил высшего образования, но превосходно знал свое дело. С главным конструктором он был знаком давно, помогал ему в период испытаний ДВБ-102, а в новой фирме отвечал за подготовку машин к полетам. Исключительно преданный интересам организации, дотошный, скрупулезный, невероятно трудолюбивый, сутками торчавший на аэродроме, Григорий Андреевич был любим всеми, несмотря на суровый характер, резкость и непримиримость. Не случайно получил он прозвище «Дядя Шум». Два ордена Ленина на груди Нефедова – свидетельство высокой оценки его заслуг.

Я перечислил, конечно, не всех людей, причастных к созданию кораблей-гигантов. Перечислить их, наверное, и невозможно. Все эти люди, названные и неназванные, в меру своих сил способствовали тому, чтобы самолеты летали все увереннее.

А сейчас хочется вернуться в год 1955-й, в тот июльский день, когда в Тушине состоялся авиационный парад. Накануне в газетах появились статьи, посвященные развитию советского самолетостроения. Генерал-лейтенант авиации А.Г. Рытов, в частности, писал в «Известиях»: «Характерной чертой советской авиационной мысли является дух новаторства, смелость в решении теоретических и практических проблем, решительность в борьбе с устаревшими взглядами и представлениями, повседневная борьба за новую передовую технику и быстрейшее освоение этой техники». Имя Мясищева называлось в статье в числе имен ведущих советских авиационных конструкторов.

На Тушинском аэродроме присутствовали руководители партии и правительства, военачальники, члены делегации Международной авиационной федерации (ФАИ), в составе которой был генеральный казначей федерации Жан Блерио, сын знаменитого французского летчика Луи Блерио.

Второе отделение было отдано военной авиации. Зрители увидели индивидуальный и групповой пилотаж на реактивных самолетах, колонну бомбардировщиков… Воздух содрогнулся, когда над полем появились тяжелые воздушные корабли новой конструкции, созданные мясищевцамп.

Зарубежная печать с заинтересованностью незамедлительно откликнулась на событие. «Во время этой величайшей в истории советской авиации демонстрации силы над столицей пронеслись истребители двух новых типов, а также реактивные бомбардировщики дальнего действия», – передало агентство «Юнайтед пресс». Бывший министр авиации США Саймингтон заявил: «Сейчас ясно, что мы утратили часть того господства в воздухе, которое, как мы считали, принадлежало нам в прошлом». Корреспондент английской газеты «Ньюс кроникл» отметил, что был устроен такой показ самолетов, который захватил врасплох иностранных наблюдателей. Жан Блерпо в разговоре по телефону с корреспондентом английской «Дейли мейл» сказал: «Я никогда не видел такой внушительной демонстрации воздушной мощи».

…Миновал год, начались так называемые мелкодоводочные полеты 201М. Испытатели стали летать и ночью. Какая разница, днем летит самолет или ночью? Самолету, конечно, все равно. А вот летчику нет – ему надо привыкать к специфике слепого полета, к ориентации только по приборам. Необходимо также проверить в реальных условиях ночное оборудование. Первым ночью полетел Галлай. За ним начали ночные полеты другие. По их рекомендациям была частично переделана пилотская кабина – надо было создать лучшие условия для тех офицеров ВВС, которым предстоит «ходить» на этой машине многие тысячи небесных верст.

В одном ночном полете случилось непредвиденное. После резкого хлопка кабина задрожала крупной незатухающей дрожью, как вспоминал потом М.Л. Галлай. Чего только не предпринимали летчики – все тщетно, кабину трясло все сильнее. Никто из членов экипажа ничего не понимал. Лишь бортовой инженер Нефедов вскользь заметил: «Возможно, обтекатель…» Григорий Андреевич как в воду глядел. Когда благополучно приземлились, картина стала ясна. С радиолокационной антенны сорвало обтекатель, встречный поток воздуха попадал на далеко не безупречную с точки зрения аэродинамики Антенну и давал знать о себе резкими колебаниями кабины.

Во время мелкодоводочных полетов была разработана система дозаправки самолетов в воздухе. Идея очевидная и простая: покрывая на добрынинских моторах большие расстояния, машины смогут значительно увеличить дальность, будь на борту дополнительный запас топлива» Взять его с собой в полет невозможно, вес бомбардировщиков и без того предельный. Значит, выход один – встречать корабли в воздухе и заправлять их в тот момент, когда топливо, взятое ими с земли, уже в значительной степени израсходовано. Кажется, все просто.

Это – в теории. А на практике конструкторы столкнулись с существенными трудностями. Каким образом «машина-донор» отдаст свою «кровь» на скорости никак не меньше 800 километров в час в заоблачной выси? Для перекачки нужны специальные устройства, но какие? Насколько могут сблизиться два самолета? Сплошные вопросительные знаки…

Дозаправка – дело в общем не новое, такие опыты проводились еще до войны. Но теперь требовалось создать надежную и по возможности несложную систему. Скажем, из самолета-заправщика выходит трос с небольшим тормозным парашютом. Тросы обоих самолетов должны соединиться посредством замка. Далее с заправщика свешивается гибкий шланг с датчиком топлива. Датчик входит в контакт с приемником топлива на заправляемом самолете, и начинается перекачка. Можно наладить дозаправку с использованием жесткой телескопической трубы. Есть также способ перекачки «штанга-конус».

Каждый из трех вариантов далеко не безотказный. Может, попробовать способ, использованный туполевцами, – идущий чуть впереди и чуть выше корабль-заправщик, «под завязку» заправленный керосином, сбрасывает гибкий шланг на крыло идущего следом самолета, шланг скользит по кромке крыла к фюзеляжу, ловитель укрепляет его в нужном месте… Тоже долго и сложно.

После раздумий, сравнений, прикидок (покуда на глаз) Мясищев решил в пользу варианта «штанга-конус». Впервые в СССР началась разработка такой системы. Она была поручена Г.И. Архангельскому и проводилась совместно с коллективом главного конструктора С.М. Алексеева. Забегая вперед, скажу: ход испытаний системы подтвердил правильность выбора. Система оказалась наиболее эффективной и надежной. Она привилась в ВВС и получила название мясищёвской. Ведущим конструктором ее стал Л.С. Блинкин.

Итак, «штанга-конус». Едва ли в практике бюро существовала другая проблема, доставившая коллективу столько мучений, породившая так много сомнений и даже неверие.

Вначале переоборудовали корабли 103М. Один из них стал играть роль заправщика. В его бомболюке поместили лебедку с намотанным шлангом, на конце которого находился конус. На борту были поставлены насосы для перекачки керосина. На носу второго корабля – заправляемого – соорудили штангу. Она, словно тонкая шпилька, торчала впереди самолета. Штанга обладала способностью для контакта с конусом выстреливаться более чем на метр, после чего начиналась перекачка керосина. Вроде бы ничего мудреного, а поди-ка добейся контакта.

Начались подготовительные полеты. Две машины ходили «строем «бутерброд» – одна чуть впереди и выше другой. По горизонтали их разделяло 50–60 метров, по вертикали – 15–20 метров. Приучились ходить парами, стали отрабатывать систему дозаправки. И тут началось…

Первые полеты на активном самолете осуществляли Галлай, сидевший в левом командирском кресле, и Степанов. Заправщик выпускал шланг с конусом, плясавшим перед носом активного корабля. Галлай и Степанов начинали сближение, и всякий раз тщетно. В потоке воздуха шланг относительно стабилизировался, а вот конус вел себя самым неподобающим образом. Издали он, весивший 200 килограммов, казался пуговицей. «Пуговица» эта уходила вправо, летчик прицеливался, шел за ней. Едва, казалось, можно выстреливать штангу, как «пуговица» отклонялась влево, и все начиналось сызнова. Из-под гермошлемов летчиков лил пот, сквозь зубы произносились не самые лестные словечки по поводу строптивого характера конуса. А он знай себе ехидно выплясывал перед кабиной – попробуй возьми…

Объяснялось все это довольно элементарно. Перед носом заправляемого самолета возникало возмущение набегающего потока воздуха, поэтому при сближении конус уходил. Следует учесть и естественную легкую болтанку, и воздействие воздушных струй от двигателей идущей впереди машины…

Погоня за конусом нервировала, выводила из себя даже самых спокойных пилотов. Но ведь должна же была найтись на него управа! Откровенно говоря, кое-кто начинал сомневаться в этом. «Циркачество», «хождение по проволоке» – были далеко не самыми резкими формулировками.

Мясищев присутствовал на всех разборах полетов, остро переживал неудачу, хотя и не показывал вида. Снова и снова обдумывал он технологию дозаправки – нельзя ли от чего-то отказаться, что-то изменить? Нет, найден оптимальный вариант – он был уверен в этом, слово только за летчиками.

Частично изменился экипаж заправляемого самолета. В левом кресле – Опадчий, в правом – снова Степанов. Опять бесконечные маневры, ловля злосчастной «пуговицы», опять она в последнюю секунду издевательски уходит в сторону, а из-под шлема Федора Федоровича льется пот. Сизифов труд… Пробует Степанов – тот же результат.

Звонят «сверху», интересуются ходом испытаний, жмут.

Дать возможность попробовать осуществить контакт просит Горяйнов. Он познакомился с дозаправкой своеобразного тренажера – Ил-28, приобрел некоторые навыки. Мясищев соглашается – Горяйнов импонирует ему неистовой, неутолимой жаждой полетов. Иные качают головой: Николай молод, горяч, а тут требуются железное спокойствие, выдержка. Ничего, пусть дерзает, на то и молодость дана, чтобы не страшиться преград!

Первый вылет безуспешен. Второй, третий… И вот на столе Мясищева звонит телефон.?

– Владимир Михайлович, получилось!

Лиха беда начало: в следующем полете – сразу десять контактов! Самолетом-заправщиком, идеально выдержавшим курс, управлял Степанов.

Через год с небольшим настала очередь 201М. На нем дозаправка пошла легче. Более узкий обтекаемый нос самолета создавал меньше возмущений воздушного потока. Усовершенствовалась и сама методика. Летчики перестали гоняться за конусом, а ждали, когда он аэродинамически застабилизируется, попросту говоря, успокоится. Они научились лучше прицеливаться для «выстрела» штанги. То, что вначале было доступно лишь человеку с потрясающей реакцией и глазомером, постепенно становилось уделом всех.

Но сколько еще пришлось пережить участникам небывалого эксперимента! То шланг ударит по хвостовому оперению, то конус останется на штанге или вовсе оторвется, то при расцепке топливо зальет стекла кабины… В фирму начали приезжать экипажи дальней авиации, эксплуатирующие мясищевские бомбардировщики. Учились дозаправке, проходили те же стадии овладения навыками, что и летчики фирмы. Приезжим было значительно легче – они шли по стопам Горяйнова и его товарищей. Случались и происшествия. Так, экипаж по неосторожности срубил часть стабилизатора пассивного самолета. Беда казалась неминуемой. И тем не менее раненую машину удалось посадить.

8 февраля 1957 года летчики ОКБ совершили один из сверхдальних полетов. Опытный пилот Н.И. Горяйнов вылетел с базы ночью на 201М. Через три часа к нему пристроился Б.М. Степанов на топливозаправщике. Он выпустил конус, для ориентировки подсвеченный. После переговоров по радио и соответствующих маневров произошел контакт. Представляете: ночь, густая темнота, помаргивают звезды, с воздуха кажущиеся ближе и крупнее, чем с земли, а на огромной высоте, в черной беспредельности сближаются два самолета с включенными навигационными огнями, между которыми висит огненная тарелка-мишень… Фантастическое зрелище!

Отдав Горяйнову положенные тонны горючего, Степанов вернулся па аэродром. 201М продолжил дуть на восток, навстречу солнцу. Долетев до места, он развернулся и лег на обратный курс. Навстречу ему на другом заправщике вылетел Опадчий. В заданной точке самолеты встретились, и 201М вновь получил топливо.

Мясшцев устроил экипажам торжественную встречу, поблагодарил за выполнение ответственного задания.

Прошли годы. Дозаправка в воздухе стала привычным делом для тяжелых бомбардировщиков, ракетоносцев. Скажем же спасибо тем, кто положил ей начало.

Труден путь познания нового. Поиск сопровождается неизбежными потерями. Нет-нет и появляются портреты товарищей в траурном обрамлении. Там, в небе, им не хватило, быть может, нескольких секунд, чтобы укротить взбунтовавшуюся машину.

В фирме Мясищева таких портретов, к счастью, не было. Ни один из облетывавших опытные самолеты не погиб. Везение? В какой-то степени. Мастерство, опыт, знания? Безусловно. А еще вспомним заседание парткома, утвердившее документ под названием «Об абсолютно надежном проведении испытаний».

Но избежать катастроф за пределами фирмы не удалось. На взлете неверно выбрал угол атаки заводской летчик Илья Пронин. Он прошел фронт, воевал в одном полку со Степановым. В экипаже разбившегося самолета находился Валентин Коккинаки – представитель знаменитой авиационной семьи. Аналогичная катастрофа произошла и с другим экипажем. В акте она формулировалась, как «заброс самолета во время взлета на закритический угол атаки». Беспокоил и срыв потока с крыла на высотах, для 201М близких к предельным. Проблеме управления машиной на больших высотах уделялось повышенное внимание.

Сообщения о гибели людей тяжело переживались в фирме. Тяжело воспринимались они и «наверху». Пошли разговоры о том, что машинами (имелись в виду 103М) трудно управлять, что, может, лучше от них отказаться. В такой ситуации Мясищева поддержал начальник одной из испытательных организаций, кадровый военный, знаток боевой авиации. На важном заседании, обсуждавшем судьбу самолетов «М», он заявил: «Машины Мясищева уникальные, летать они могут отлично. Помеха этому не какие-то конструкторские просчеты, а неотработанная методика пилотирования».

Тем не менее острая дискуссия продолжалась. Военных и некоторых ученых ЦАГИ беспокоило вздыбливание передней ноги самолета, отчего, по их мнению, и происходил заброс на закритические углы атаки. Кое-кто советовал вообще исключить принудительное вздыбливание. Пусть самолет долго разбегается по полосе, зато взлет станет проще. Мясищев резко противился такому предложению, объяснял, что оно идет от недопонимания физического смысла самого процесса.