Текст книги "Дочь Галилея"

Автор книги: Дава Собел

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)

Почему Маттео Барберини, никогда не проявлявший особого интереса к гелиоцентрической концепции Вселенной, предпринял такие действия? Разумеется, его восхищение Галилеем могло повлиять на образ мыслей кардинала. Но без сомнения, у него были и другие причины. Оба кардинала – и Барберини, и Каэтани – изучали в свое время астрономию и не входили в число богословов, поднимавших взор к небесам исключительно в молитве. Эти кардиналы, конечно, не верили в физическую реальность гелиоцентрической Вселенной, но признавали преимущества этой концепции с точки зрения размышлений о космологии. Они также ценили трактат «De revolutionibus» как своего рода математическую игру и хотели сохранить интеллектуальную свободу католических ученых – вплоть до определенного пересмотра базовых понятий. (Кардинал Каэтани, например, так горячо спорил, отстаивая книгу, что позднее именно ему поручили внести в текст поправки.)

Восемь лет, миновавших со времен издания эдикта, не изменили отношение Урбана к Копернику. Он по-прежнему не видел вреда в использовании коперниковской системы как инструмента для астрономических расчетов и предсказаний. Гелиоцентрическая система оставалась лишь гипотезой – как считал Урбан, без малейших перспектив быть доказанной в будущем. Следовательно, если Галилей хотел направлять свои научные знания и красноречие на обсуждение теории Коперника, он мог получить на это папское благословение, но при условии, что будет считать ее гипотезой, и не более того.

К моменту, когда Галилей собрался назад во Флоренцию – а это было 8 июня, – он не только заручился обещанием дать пенсион Винченцо и обустроить дела в Сан-Маттео, но и располагал личным письмом Урбана к молодому герцогу Фердинандо, в котором папа воздал хвалы его придворному философу: «С отеческой любовью обнимаем мы этого великого человека, чья слава сияет на небесах и идет по всей земле вдаль и вширь»[43].

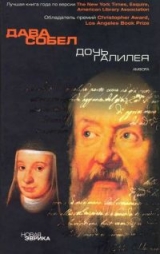

Гравюра Оттавио Леони, представляющая Галилея в возрасте 60 лет. Британский музей, Лондон, Бриджменская искусствоведгеская библиотека

Все эти благожелательные слова и жесты тронули Галилея, убедив его, что он и вправду может подвесу итоги своих публичных размышлений о движении Земли вокруг Солнца. Однако, прежде чем браться за создание фундаментального исследования, Галилей принял решение на пробу написать нечто более короткое на ту же тему, ответив на антикоперниковский трактат, циркулировавший по Риму начиная с 1616 г. Хотя он и не был опубликован, эти никем не оспоренные комментарии монсеньора Франческо Иньоли, секретаря Конгрегации пропаганды веры, просто требовали ответной реакции – хотя бы уже потому, что они родились в споре с Галилеем.

В 1616 г., когда Галилей активно выступал в Риме в защиту идей Коперника, в один из вечеров он вел диспут с этим самым Иньоли. После этого они договорились изложить свои взгляды в письменном виде. Однако Иньоли выполнил свое обещание лишь после того, как появился эдикт 1616 г., так что спор остался незавершенным. Но даже теперь Галилей колебался, не уверенный, что стоит вступать в конфликт с человеком ранга Иньоли, выдвигавшим аргументы больше из области теологии, чем астрономии. И все же он взялся за это опасное дело, решив составить черновик ответа немедленно по возвращении в Беллосгвардо.

«Синьор Иньоли, прошло уже восемь лет, – начал Галилей, – с тех пор как в Риме я получил от Вас эссе, написанное в форме адресованного мне письма. В нем Вы пытались показать ложность гипотезы Коперника, по поводу которой тогда было много разговоров»[44].

Освежив воспоминания оппонента о минувших событиях, Галилей назвал свое молчание единственно приемлемым ответом на слабые аргументы Иньоли. Галилей мог сокрушить доводы того одним ударом – естественно, за исключением теологических аргументов, – но он просто не потрудился опровергнуть суждение Иньоли, потому что считал эти усилия пустой тратой времени и сил.

«Однако, – продолжал Галилей, – сейчас я увидел со всей очевидностью, что решительно ошибался в этом вопросе: посетив недавно Рим, чтобы выразить мое уважение Его Святейшеству папе Урбану VIII, с которым я связан старым знакомством и многими милостями, мне оказанными, я встретил твердое общее мнение, что якобы тогда промолчал, потому что меня убедили Ваши доводы… Таким образом, я почувствовал себя принужденным ответить на Ваше эссе, хотя, как видите, с серьезным опозданием и против собственной воли».

Галилей постарался проявить в этом послании весь свой такт не столько потому, что щадил чувства Иньоли – он нередко оскорблял его разнообразными способами, выявляя и высмеивая несуразности в его рассуждениях, показывая недостаток воображения своего оппонента и демонстрируя его безграничную глупость, – но в основном для того, чтобы со всей мыслимой осторожностью обойти теологические аспекты антикоперниковского трактата: «Обратите внимание, синьор Иньоли, я взялся за эту задачу единственно потому, что искренне стремлюсь показать свое уважение к доктрине, превышающей физические и астрономические дисциплины по глубине и важности».

Галилей совершенно ясно продемонстрировал, что цель его ответа – очистить собственную репутацию и показать протестантам с севера, которые несомненно прочитали трактат Иньоли, – в частности, Кеплеру, – что католики в целом гораздо больше понимают в астрономии, чем можно подумать, если судить по сочинению Иньоли.

Галилей признавался: «Я думаю о как можно более широком развитии этой темы против еретиков, наиболее влиятельные из которых, насколько я слышал, разделяют мнение Коперника; я бы хотел показать им, что мы, католики, твердо придерживаемся старых истин, выученных у святых авторов, не из-за недостатка научного понимания и не из-за того, что мы не изучали столько же аргументов, экспериментов, наблюдений и явлений, как они, но исключительно из-за почтения, которое мы питаем к писаниям Отцов и благодаря нашему рвению в области религии и веры».

Иначе говоря, итальянские астрономы могли вынести логическое противоречие между восхищением Коперником на теоретическом уровне и отвержением его на уровне теологическом. «Таким образом, когда они [протестанты] увидят, что мы очень хорошо понимаем все астрономические и физические причины, а также многие другие, более мощные, чем те, что известны сегодня, они будут обвинять нас в том, что мы чрезмерно крепки в вере, но не назовут слепыми и невежественными в светских науках; и речь идет о том, что в конечном счете не может не беспокоить истинного христианина и католика – я имею в виду, что еретики смеются над таковым потому, что он отдает предпочтение почитанию и доверию в отношении святых авторов перед наблюдениями всех астрономов и философов, вместе взятых».

Галилей не мог снова назвать истинные причины – побудившие его объединить Коперника и Библию, как он сделал это в «Письме к великой герцогине Кристине», так как эдикт 1616 г. запрещал такого рода толкования Священного Писания. Таким образом, он ненадолго позволил католической вере диктовать ему форму изложения своих аргументов.

С этой безопасной позиции Галилей считал возможным вновь выступить в защиту Коперника:

«Синьор Иньоли, полагаю, что Ваша искренность в вопросах философии и мое давнее знакомство с Вами позволяют мне сказать это: Вы должны знать, что Николай Коперник провел больше лет за всеми своими серьезнейшими исследованиями, чем Вы потратили дней на их изучение; так что Вам следует соблюдать большую осторожность и не поддаваться заблуждению, что Вы якобы способны разбить в пух и прах такого человека, особенно тем оружием, которым вы пользуетесь, так как оно представляет собой самые распространенные и банальные возражения против этой теории; и хотя Вы добавили к ним кое-что новое, оно оказалось столь же малодейственным, как и все прежние. Скажите, неужели Вы действительно думаете, что Николай Коперник не понимал сути учения Сакробоско?[45] Что он не знал, что такое параллакс? Что он не читал и не понимал Птолемея и Аристотеля? Не удивляюсь после этого вашей уверенности в том, что Вы смогли бы переубедить Коперника, раз Вы так плохо о нем думаете. Однако если Вы читали его труды с тем вниманием, которое необходимо для их адекватного понимания, то, по крайней мере, трудность предмета (если не что-то иное) могла бы смягчить Ваш дух противоречия, и Вы умерили бы или полностью оставили попытки предпринимать подобные шаги.

Но поскольку уже сделано то, что сделано, давайте попробуем, насколько возможно, предотвратить опасность того, что Вы или кто-то другой будет впредь умножать ошибки. Итак, я подхожу к аргументам, которые Вы приводите, чтобы доказать: Земля, а не Солнце находится в центре Вселенной».

Гнев Галилея возрастал по мере того, как он продвигался вперед в своем ответе, постепенно приходя в раздражение от нелепой логики Иньоли, и в итоге весьма эмоционально выразил свою позицию: «Если какое-то место в мире и может быть названо его центром, то это центр небесного вращения; и любой человек, сведущий в сем предмете, знает, что Солнце с гораздо большей вероятностью, чем Земля, находится там».

Галилей отослал пятьдесят страниц «Ответа Иньоли» своим друзьям в Рим в октябре 1624 г. Любопытно, что благодаря долгим задержкам, вызванным попытками князя Чези и других римских коллег внести в текст изменения с целью по возможности обезопасить автора, «Ответ Иньоли» так и не достиг адресата. Впрочем, несколько рукописных копий с возможными предосторожностями циркулировали по Риму, и в декабре папа ознакомился по крайней мере с частью сочинения. Со стороны Урбана не последовало возмущенной реакции или протеста. Напротив, Его Святейшество заметил, что приведенные в «Ответе» примеры и ссылки на эксперименты кажутся ему весьма убедительными. Следовательно, на пути Галилея не стояло никаких очевидных препятствий, способных помешать ему выразить те же идеи в виде книги, которую он задумал в форме условной беседы нескольких вымышленных друзей и собирался назвать «Диалоги о приливах».

XIII « Воспоминания об их красноречии»

Галилей целиком погрузился в работу над новой книгой – со всем энтузиазмом, который ему придавали наука, религия, жизненный опыт и его тяга к драматической форме диалога. Тема и не заслуживала меньшего. В посвящении великому герцогу Тосканскому Галилей писал:

«Строение Вселенной можно поставить на первое место среди явлений природы, доступных нашему познанию. Опережая все другие предметы величием, определяемым его всеобщим характером, явление сие должно главенствовать над ними в силу своего благородства, будучи их законом и порядком. Следовательно, если какие-то люди радикально превосходят всех прочих по интеллекту (а такими были Птолемей и Коперник), их взгляд поднимается к высшим сферам, они рассуждают о строении мира. Мои диалоги… направлены на сравнение учений двух этих людей, коих я считаю величайшими умами, оставившими нам столь серьезные размышления в своих трудах».

Написание «Диалогов» заняло у него примерно шесть месяцев – ученый приступил к сочинению после встречи с папой Урбаном в 1624 г. Но поскольку Галилей в действительности задолго до того начал размышлять над этой темой и уже ранее брался за создание некоторых разделов исследования, хотя и не в форме диалога, а в качестве «Трактата о приливах», сам он считал данную книгу результатом десятилетней работы.

Галилей экспериментировал с жанром диалога, еще шутливо представляя новую звезду в 1604 г., а также в пьесах, сочиняемых для родных и друзей, а его отец и пользовал форму диалога для изложения своих идей о древней и современной музыке. Помимо популярности жанра диалогов в научной литературе той эпохи, подобная форма изложения в какой-то мере защищала Галилея: излагая недостатки теории Птолемея – и достоинства учения Коперника – устами персонажей, автор дистанцировался от их оживленного спора, словно сам был незаинтересованным наблюдателем. Кроме того форма диалога позволяла персонажам отвлекаться от главной темы и переключаться на другие – например магнетизм[46], – которые Галилей считал не менее увлекательными, чем основная дискуссия.

Его книга приобрела форму оживленной беседы, растянувшейся на четыре дня, словно драма в четырех актах; в ней участвовали три вымышленных приятеля, индивидуальность каждого из них выражалась в том, какой теории тот придерживался. Персонаж, названый Сальвиати, представлял собой почти полное alter ego[47]Галилея. Сагредо, умный и восприимчивый человек, располагающий средствами, обычно принимал сторону Сальвиати. Симплицио, напротив, был надменным последователем Аристотеля, философом, любившим к месту и не к месту цитировать латинские изречения; он часто разражался многословными речами, прежде чем оказаться в дураках. Галилей вывел и самого себя в качестве второстепенного персонажа – беседовавшие время от времени упоминали Академию-деи-Линчеи или рассказывали об открытиях и идеях «нашего общего друга».

Многие из ближайших друзей Галилея, которому в то время перевалило за шестьдесят, уже умерли. Но в «Диалогах» он вызвал к жизни тени двоих: Филиппе Сальвиати – великодушного хозяина Вилла-делле-Сельве под Флоренцией, на которой Галилей жил достаточно долго и писал, одновременно поправляясь после тяжелых приступов болезни; и Джиованфранческо Сагредо – этот ученик, с которым Галилей занимался в частном порядке в Падуе, поддерживал тесные контакты с учителем вплоть до самой своей смерти в Венеции в 1620 г. Имя Симплицио не носил никто из коллег Галилея, но в VI веке жил философ-грек Симплициус, известный комментатор Аристотеля. За этим старинным именем явно скрывался современник Галилея – считается, что это мог быть педант Чезаре Кремонини, философ из университета Падуи, который часто выступал во время научных дебатов против Галилея. С другой стороны, имя Симплицио созвучно итальянскому слову «sempliciotto» – «простак»: так что тут явно содержался прозрачный намек и это не могло быть непреднамеренным.

В предисловии к «Диалогам» Галилей пояснял:

«Много лет назад, в прекрасном городе Венеции, мне представилась возможность несколько раз беседовать с Джиованфранческо Сагредо, человеком необычайно знатным и обладавшим к тому же острейшим умом. Из Флоренции к нам приехал тогда с визитом Филиппо Сальвиати, наименьшими из достоинств которого были: чистота крови и величие богатства; свой возвышенный интеллект питал он таким изящным лакомством, как утонченные размышления».

Галилей нередко обсуждал с этими двумя друзьями те три основные темы, которые стали теперь центральными в «Диалогах о приливах», а именно: вопрос о движении Земли, структура Вселенной, а также морские отливы и приливы.

«Теперь, когда горькая смерть опустошила Венецию и Флоренцию, лишив их этих двух светил, едва достигнувших середины жизненного пути, я решил продлить по мере своих скромных возможностей их существование, возродив на этих страницах и использовав в качестве собеседников в настоящей дискуссии… Может быть, двух этих великих душ, всегда драгоценных для моего сердца, порадует, если моя неумирающая дружба возведет в их честь сей памятник. И может быть, воспоминания об их красноречии помогут мне передать потомкам обещанные размышления».

Действие «Диалогов» происходит во дворце Сагредо в Венеции, куда его гости – Сальвиати и Симплицио – ежедневно прибывают в гондоле. Все трое, согласно сюжету, посвятили четыре дня собственному просвещению, изолировав себя от внешнего мира ради интеллектуального отдыха, чтобы «обсудить как можно более ясно и детально» две главные концепции системы строения мира (именно так они называли Вселенную).

Галилей писал по-итальянски, обращаясь к широкой аудитории, все пятьсот страниц «Диалогов» отличаются великолепным, просто роскошным стилем – поэтичным, дидактическим, благочестивым, задиристым и шутливым. Изредка он иллюстрирует текст, позволяя персонажам при необходимости рисовать простые схемы. Так, Сагредо, выражая благодарность более образованному Сальвиати за один из таких набросков, говорит: «Достаточно одного взгляда на диаграмму, чтобы все прояснилось, продолжай».

Почти на каждой странице на полях – там, где Галилей обычно делал пометки для себя при чтении книг, он разместил короткие фразы, которые описывали содержание параграфа или выделяли главную идею абзаца. Несколько цифровых таблиц включали результаты наблюдений, однако они появляются только на третий день «Диалогов» – к этому времени простой читатель уже подготовлен к их восприятию или хотя бы к тому, чтобы скользнуть по ним взглядом, не вникая в подробности, но не теряя интереса к книге.

Центральная проблема «Диалогов» – попытка защитить учение Коперника, не вступая в противоречие с Церковью; Галилей заявляет об этом на первой же странице предисловия. Он принимает на себя трудную задачу объяснить непростое положение, возникшее в Италии, где ученый (он сам, Галилей) вынужден совершать жизненно важные открытия, имеющие отношение к доктрине Коперника, в то время как сама доктрина отвергается правящими религиозными авторитетами. На это он намекал и в «Ответе Иньоли». Теперь же Галилей публично заявлял о своей позиции, обращаясь к «проницательному читателю»: «Несколько лет назад в Риме был опубликован эдикт, который, с целью преодолеть опасные тенденции нашего века, наложил временный режим молчания на пифагорейское мнение, что Земля движется. Были и те, кто дерзко заявлял, что решение сие было не следствием юридического расследования, но результатом страсти не слишком хорошо осведомленных людей. Раздавались жалобы, что советники, не имевшие ни малейшего представления об астрономических наблюдениях, не имели права обрезать крылья думающим интеллектуалам с помощью поспешных запретов». Галилей выражал те же чувства в «Письме к великой герцогине Кристине». Но то прошение было написано еще до издания эдикта. После его появления Галилей ни разу не противоречил святым отцам. «Диалоги» подводили итог его размышлениям о том, что истины Природы открываются через науку. Он был убежден, что такие истины могут лишь возвеличить Слово и деяния Господа.

В предисловии Галилей писал:

«Когда я слушаю столь высокомерное брюзжание, моему возмущению нет границ. Будучи прекрасно осведомлен о благоразумной осторожности, я решил открыто предстать на сцене мирового театра как свидетель печальной истины. В то время я находился в Риме; я не только был принят наиболее влиятельными прелатами Двора, но и заслужил их похвалы; однако еще до публикации эдикта я получил по этому поводу некоторые предупреждения. В силу этого я предлагаю вниманию читателей настоящую работу, чтобы показать иным нациям, что в Италии, в особенности в Риме, не меньше понимают в данном вопросе, чем это могут вообразить проживающие по ту сторону Альп буквоеды. Собрав все рассуждения, имеющие прямое отношение к системе Коперника, я заявляю, что все они были предварительно показаны римским цензорам, и те увидели в них не только догмы, направленные на спасение души, но и потрясающие открытия, просвещающие ум».

День первый начинается сразу с главного: персонажи уже собрались, и их разговор немедленно обращается к сути дела. Дискуссии этого дня проводят разграничительные линии между взглядами на мир Аристотеля/Птолемея и Коперника. Для этого Симплицио излагает аристотелевскую идею, что Земля принципиально отличается от всех небесных тел – она состоит из сложного сочетания элементов, а не из чистого эфира, как остальные. Сальвиати, как и сам Галилей, пытается найти для Земли место на небесах. А Сагредо щедро наделяет Землю – «отходы Вселенной, сток для всех нечистот» – уникальной силой, дарованной ей феноменальной способностью к переменам: «Со своей стороны, я полагаю, что Земля является весьма благородной и достойной восхищения именно благодаря различным переменам, изменениям, смене поколений и всему тому, что непрерывно происходит на ней. Если бы, не будучи объектом изменений, она превратилась в обширную песчаную пустыню или в горы яшмы или в момент широкого разлива все воды на ней застыли и она стала бы гигантским обледенелым шаром, на котором ничего бы не рождалось, ничего бы не менялось, я назвал бы ее бесполезным комком, присутствующим во Вселенной, избегающим деятельности, в некотором роде излишним и, по сути, не существующим».

Сальвиати прерывает его, приводя свидетельство, полученное с помощью телескопа их «друга», – что Солнце тоже подвержено переменам, так как пятна на нем распадаются и возникают, перемещаются по его поверхности и двигаются по окружности. Он высказывает предположение, что Луна тоже может быть изменчивой, как и все звезды – неподвижные или блуждающие, в равной мере, – просто эти перемены трудно выявить. Неизменность, которую Аристотель рассматривал как признак совершенства, здесь растворяется в простой нехватке информации.

Завершая свое рассуждение на данную тему, хозяин дома Сагредо говорит:

«Чем глубже я задумываюсь о тщеславии общественного мнения, тем более глупым и легковесным его нахожу. Разве можно вообразить большую тупость, чем то, что некоторые камни, серебро и золото называют “драгоценными”, а Землю и почву как таковую – “основой”? Люди, которые так поступают, должны помнить, что, если бы почвы было так же мало, как и драгоценных камней и металлов, каждый принц стремился бы отдать пригоршни алмазов и рубинов, груды золота за достаточное количество земли, в котором можно вырастить куст жасмина в горшке или посадить семя апельсина и наблюдать, как оно дает побеги, а потом и прекрасные листья, изящные, нежные цветы и, наконец, замечательные плоды. Именно недостаток и избыток заставляют вульгарных людей считать вещи драгоценными или не имеющими цены; они называют алмаз прекрасным, потому что он напоминает чистотой воду, но не променяют один камень на десять баррелей воды. Те, кто так превозносит несокрушимость, неизменность и тому подобное, полагаю, рассуждают именно таким образом из-за огромного желания продлить жизнь и из страха собственной смерти. Эти личности не понимают, что, если бы человек был бессмертным, они сами никогда не родились бы на свет. Эти люди действительно заслуживают того, чтобы Медуза Горгона превратила их в статуи из яшмы или из алмазов, тем самым придав им большее совершенство, чем то, коим они обладают».

Болезнь прервала работу Галилея над «Диалогами» в марте 1625 г. Однако, несмотря на скорое выздоровление, он не вернулся к книге сразу, как только обрел силы. Гвидуччи, его бывший ученик и соавтор по исследованию комет, написал Галилею из Рима, что некая анонимная «благочестивая особа» подала в Святую Инквизицию жалобу на «Оценщика» на основании того, что в книге якобы принижается роль Святого причастия. В «Оценщике» Галилей комментировал его природу – как причастие разделяется на малые части, теряющие внешнее сходство с общим, знакомым объектом. Эта философия ставила под вопрос единство хлеба, подаваемого во время литургии в качестве тела Христова, и вина, служившего кровью Христовой. В качестве предостережения Гвидуччи советовал Галилею придержать на время «Ответ Иньоли», так как в нем содержались неприкрытые похвалы Копернику. И Галилей на всякий случай также приостановил работу над «Диалогами».

Ветка апельсинового дерева.

Кислый апельсин ( Citrus Aurantium ), 1993 г.

Джессика Черепнин. Из частной коллекции, Бриджменская искусствоведческая библиотека

Он посвятил себя другим интересовавшим его занятиям, а также исполнению официальных обязанностей придворного философа при великом герцоге, который вызвал Галилея для оценки схем и машин, предлагаемых Тосканскому двору различными изобретателями, Среди этих изобретений были водяной насос поразительной эффективности и принципиально новый способ помола зерна. Ознакомившись с опытными моделями, Галилей написал вежливые, но не оставляющие никакой надежды ответы изобретателям, объясняя тем бесплодность их идей с точки зрения основных принципов механики.

«Не могу отрицать, что я был восхищен и одновременно смущен, когда в присутствии великого герцога и других князей и благородных господ Вы представили модель своей машины, поистине хитроумного устройства, – начинает Галилей критический анализ вышеупомянутого водяного насоса. – А поскольку я уже давно сформулировал идею, подтвержденную многочисленными экспериментами, что Природа не может быть превзойдена и обманута искусством, – добавляет он чуть ниже, – я собрал воедино все соображения и принял решение зафиксировать их на бумаге и сообщить Вам, чтобы в случае практического успеха Вашего поистине хитроумного изобретения, а также большой машины того же типа я смог бы заслужить Ваше прощение, а через Вас – и прощение других людей»[48].

В тот же период, в 1625 году, Галилей составлял также критический анализ математических идей, имеющих отношение к динамике речного потока, рефракции света, ускорения тел при падении и природы бесконечно малых точек, изложенных в письмах корреспондентов из Пизы, Милана, Генуи, Рима и Болоньи.

В свободное время Галилей занимался работами в саду, где предавался удовольствию взращивания апельсинов, о котором он так увлеченно писал в трактате, а также лимонов и шартрезских цитронов (сладких лимонов) в больших керамических горшках. Галилей регулярно посылал лучшие цитроны сестре Марии Челесте, которая выбирала из них семена, замачивала корки, сушила их и услащала, чтобы изготовить из них его любимые лакомства. Однако перед Рождеством 1625 г., когда не удалось сделать достойное угощение из присланных отцом плодов, Мария Челесте отправила ему другие подарки, которые, как она надеялась, должны были его порадовать.

Достославнейший и возлюбленный господин отец! Что касается цитронов, которые Вы направили мне, чтобы приготовить сладости, я сумела обработать лишь ту малую часть, что высылаю Вам сейчас, потому что, боюсь, плоды были недостаточно свежими для приготовления и не могли достичь идеального состояния, которое бы удовлетворило меня, так что в конечном счете все получилось не очень хорошо. Вместе с этим я посылаю Вам две запеченные груши по случаю праздника. Но чтобы предоставить Вам особый дар, прилагаю розу, которая, являясь совершенно необычной для такого холодного времени года, должна быть Вами тепло принята. Сверх того, вместе с розой Вы сможете получить и колючки, которые представляют собой напоминание о жесточайших страданиях нашего Господа, и зеленые листья, символизирующие надежду, которую мы питаем (благодаря этим святым страстям), на вознаграждение, ожидающее нас после краткой и темной зимы настоящей жизни, когда мы наконец войдем в свет и счастье вечной весны Небес, дарованных нам благословенным Господом по милости Его.

Сим заканчиваю и посылаю Вам полные любви поздравления, вместе с сестрой Арканжелой, а напоминаю Вам, господин отец, что мы обе жаждем известий о состоянии Вашего здоровья.

Писано в Сан-Маттео, декабря, 19-го дня, в год 1625-й от Рождества Христова. Самая любящая дочь, Сестра Мария Челесте

Я возвращаю Вам скатерть, в которую Вы завернули присланного нам ягненка; и Вы, достославнейший господин отец, получите от нас также наволочку, которую мы положили поверх рубашек в крытую корзину.

Сад в обители Сан-Маттео в Арчетри, где расцвела к Рождеству роза, был настоящим земным раем, полным лекарственных трав и прочих целебных растений, таких как розмарин (пригодный для лечения тошноты) и рута (ее прикладывали к ноздрям, чтобы остановить кровотечение, или пили настой, смешанный с вином, чтобы избавиться от головной боли). Вдоль центральной стены– позади церкви, росли сосны, сливы и груши. Даже декоративные розовые кусты служили аптекарским нуждам: из их цветков готовили сироп, а бутоны использовали как слабительное средство (нужно было собрать несколько сотен полураскрытых розовых бутонов и сутки и вымачивать их в горячем сиропе). Рядом с садом росли изысканные миндальные деревья и вечнозеленые оливы, спускавшиеся по склону холма позади обители, а через рощу тянулись тропы, позволявшие монахиням легко достигать проповедуемого францисканцами общения с Природой.

Огражденная по периметру стенами территория монастыря, не говоря уже о предписанном монахиням уставом изолированном существовании, служила для сестры Марии Челесте преддверием загробной жизни и подготовкой к ней. Вместо того чтобы сопротивляться такому отделению от мирских дел, запертые в обителях монахи и монахини той эпохи обычно проявляли смирение и даже с определенным рвением держались за свои замкнутые и самодостаточные общины, внутри которых некоторые проводили долгие годы (как, например, родная тетя папы Урбана VIII, прожившая в обители до восьмидесяти одного года) и где, если верить церковным книгам, чудеса стали едва ли не повседневным явлением. Статуя Благословенной Девы могла заплакать или склонить голову к усыпанным голубыми цветами кустам розмарина. Кости святых, погребенных на местном кладбище, могли вдруг начать отчетливо скрипеть и громыхать, предвещая смерть одной из монахинь.

Во флорентийских монастырях хранилось великое множество священных реликвий, в том числе пятьдесят одна подлинная колючка из тернового венца Иисуса Христа и туника, которую носил Франциск Ассизский, когда на его теле впервые проступили стигматы.

Различие, которое подметила сестра Мария Челесте между этой юдолью слез и гармонией рая, в точности повторяло аристотелевское разграничение между тленными земными материями и неизменным совершенством небес. Это созвучие не случайно, оно явилось результатом трудов плодовитого итальянского богослова св. Фомы Аквинского, который сумел привить сочинения Аристотеля, созданные в IV в. до н. э., к христианскому учению XIII в. Обстоятельные работы Фомы Аквинского целое столетие подряд вызывали широчайший отклик в церковных кругах и активно растущих университетах Европы, способствуя тому, что слова Аристотеля приобрели авторитет священного поучения – задолго до того, как Галилей начал свою книгу об архитектуре небес.

XIV «Малое и незначительное тело»

К 1626 г. Галилей надолго забросил свои «Диалоги», так что его друзья стали опасаться, что он может уже никогда к ним не вернуться. А если не Галилей, то кто осмелится исправить заблуждения людей относительно их эгоцентрического взгляда на космос? Кто лучше Галилея способен предложить для обсуждения самое что ни на есть радикальное изменение восприятия, когда-либо доступное интеллектуальной мысли: «Мы не есть центр Вселенной. Неподвижность нашего мира – иллюзия. Мы вращаемся. Мы стремительно летим сквозь пространство. Мы обращаемся вокруг Солнца. Мы живем на блуждающей звезде».