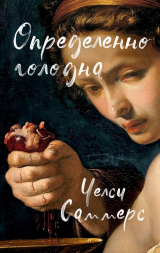

Текст книги "Определенно голодна"

Автор книги: Челси Саммерс

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)

Да и дамочка становилась все ненасытнее – вечно чего-то требовала, звонила по ночам. И вот тогда я поняла кое-что важное. Если бы мать время от времени не давала волю ярким, точно шаровая молния, вспышкам ярости, отец от нее давным-давно бы сбежал.

Некоторым мужчинам нужна такая ярость, чтобы поверить в любовь. Некоторым женщинам нужна такая ярость, чтобы испытывать любовь. Некоторые люди напоминают паразитов – внедряются в организм партнера и, слившись с ним симбиотически, сосут его изнутри. Таковыми были и мои родители.

В конце концов я положила конец отношениям отца и его любовницы, помощницы маркетолога. Нет-нет, она все еще жива и, насколько я знаю, даже здорова. Просто на имя ее начальника внезапно пришло весьма неприятное, но очень четко сформулированное письмо, написанное рукой моей матери на ее почтовой бумаге с монограммой. После чего эта дамочка быстренько перестала быть помощницей своего маркетолога.

Отец, недолго думая, завел себе новую зазнобу. Правда, в отличие от первой, эта оказалась женщиной независимой, свободной, крайне занятой и, судя по ее посланиям, весьма странной. Она мне даже понравилась бы, если б отец не увлекся ею с такой силой. Он называл ее своей кошечкой, видимо, за миндалевидные глаза и надменность. Увы, тут он вовсе поехал головой, и меня это крайне тревожило.

Мне не хотелось, чтобы мать потеряла его из-за любовницы, особенно той, которая – и я это прекрасно понимала – потешится с ним и бросит, как грязный носок, едва он уйдет из семьи. Ее независимость никак мне не помогала в розысках нужной информации. Это не могло не восхищать. Мне нравилось думать об этой женщине как о далеком образце для подражания. У нее было все, что хотела для себя я: финансовый успех, личная свобода, рабское обожание мужчины и непоколебимая самооценка. Когда же отец все-таки понял, что в этих отношениях он слабое звено, то ушел от своей кошечки. Это была, конечно, пиррова победа для их с матерью несчастного брака.

Последней любовницей моего отца и, насколько я знаю, нынешней стала дама-мультипликатор без определенного места работы. Поэтому место ее очень уж надежно. Она не слишком чудаковата, но и не совсем нормальна. Не слишком независима, но и не зависит ни от кого. Не слишком успешна, но и не слишком амбициозна. Не слишком горячая штучка, но и не ледяная пещера. Не слишком мягкая, но и не слишком жесткая. Не слишком большая, но и не слишком маленькая. Она такая домашняя, что отец уютно устроился под ее крылом. И меня это радует.

Конечно, я пыталась накопать что-нибудь и на свою мать. Но жизнь ее либо была скучной, как каталог семян, либо она отлично умела закапывать чужие тела. Я не нашла ничего и от этого страшно разочаровалась. Правда, никак не могла понять, в ком именно.

Итак, все наше семейство собралось в апреле тысяча девятьсот восемьдесят восьмого в гостиной дома в Коннектикуте. Мать сидела в своем кресле неподвижно, как изваяние богини Фемиды. Отец стоял позади своего кожаного клубного кресла и нервно оглаживал его подголовник. Мы с сестрой и братом напряженно уселись рядком на диване, утонув в его мягких объятиях. Отца, казалось, била мелкая дрожь. Мать вздрагивала по-крупному. Сестра, чуткая душа, заметно нервничала. Брат только что хорошенечко пыхнул из трубки в сарае, поэтому был одновременно взволнован и спокоен вместе со своими тщательно оберегаемыми секретиками.

Отец посмотрел на нас и немного откашлялся.

– Дети, – наконец проговорил он. – Наверняка вы удивились тому, что мы с мамой решили собрать вас здесь…

– Вы разводитесь? – осторожно спросила сестра.

– Боже милостивый, нет, – нервно ответила мать, – не разводимся, – и потянулась к своей сумочке, но тут же остановилась, как будто обожгла руку о раскаленную печь.

– Мы с мамой всю жизнь очень любили друг друга, – заговорил отец. – Мы бы никогда не…

– Не говори ерунды… – в голос с ним произнесла мать. Ее пальцы дернулись, ее рука тоже дернулась, их взгляды встретились. – Я бы никогда не пошла на развод, я люблю вашего отца.

И оба так же разом замолчали.

Повисла жирная пауза. Их взгляды встретились. Оба одновременно вздохнули. Отец криво и коротко махнул в сторону стола.

– Понятно, – сказала я. – Кто из вас?

– Кто из нас что, Дороти? – голос отца звучал устало и срывался, как веревка на скале.

– У кого из вас рак?

Брат посмотрел на меня, сестра протяжно заскулила, точно хотела насытить воздух гостиной гласными.

– У меня, – ответила мать. – Легкие. Четвертая стадия. Неоперабельный. Вот так. – Она поджала свои идеально накрашенные алые губы и приподняла бровь. – Я всегда очень любила «Голуаз», но теперь придется с ним расстаться. – Мать резко выдохнула. Ее лицо стало мягче. Она осознала свою смертность, и это стало началом ее конца. Весна сменилась летом. Дни стали жаркими и томными. Поначалу она еще пыталась ухаживать за своим садом и готовить, как раньше, но все бесполезно. Прикасаясь к ягодам, она уже не чувствовала будущего. Она перестала выходить на улицу, затихла, стала плоской, осталась на месте. Удалилась от мира, который продолжал двигаться дальше.

Сад за окном спальни матери постепенно дичал. Спаржа выбросила затейливые изящные листья. Ягоды склевали птицы, черви отгрызли головки брокколи, олени объели розы. Позабытые помидоры выпустили сок прямо на ветках, баклажаны и кабачки выросли до размеров кабанчиков, кукуруза засохла. Это была медленная агония, анти-Эдем. И хотя мы делали все возможное, чтобы этого не произошло, у нас ничего не получалось, да и мы, честно говоря, не очень-то и расстраивались. Просто у нас не было материнских рук, благодаря которым тут все росло и колосилось. А даже если бы и были – наша мать медленно умирала. Так что нас совершенно не волновало то, что плети гороха постепенно захватывали все окружающее пространство. С каждым днем беспорядка в саду становилось все больше, а мать становилась все меньше. Сад разрастался, мать – усыхала. И это неизбежно. Все, что живо, однажды умрет, любой фрукт ждет разложение.

Сестра первой вернулась в наш дом Коннектикуте, еще в июне. Она приехала, чтобы готовить еду для отца вместо матери, которая с приближением смерти все меньше и меньше оставалась собой. Если подумать, это вполне естественно. Брат приехал в июле, когда начались каникулы в Брауне. К концу лета мать совсем потеряла надежду, у отца не оставалось выбора, кроме как день за днем сидеть возле ее постели, держать за руку и наблюдать, как она понемногу отпускает свою жизнь. Ее положили в больницу, но пробыла она там совсем недолго. Ей больше не хотелось испытывать боль, не хотелось продлевать дни и ту черноту, которая их заполняла. Вернувшись в свою квартирку в Фенуэй, я представляла, как мать разглядывает свои рентгеновские снимки, обводя изящным наманикюренным пальчиком черные розы рака, распустившиеся в ее легких. Мне кажется, что она вернулась домой, потому что только там было место, где они расцветали. Ее тело превращалось в ухоженный грунт для раковых роз, последнего, что она могла вырастить.

Когда мать привезли домой под наблюдение медсестры из хосписа, туда приехала и я, оставив работу и быстро собрав вещи. В «Фениксе» сказали, что я, если захочу, всегда могу вернуться к ним, но я была сыта по горло и самим Бостоном, и его безумными ночами, и новой волной, и похлебкой из семени. Мое семейство ожидало, что я вернусь в Коннектикут, чтобы наблюдать за тем, как умирает мать. И я оправдала их ожидания. Не могу сказать, что меня не интересовала смерть.

Что можно сказать о раке такого, чего еще не было сказано? Это отвратительная смерть, которая превращает живых людей с их мечтами, надеждами и желаниями, с их помыслами и причудами в ноющих, блюющих и страдающих животных. В раке нет благодати. Постепенно, одна за другой, у матери исчезли все привычки. Прикованная к постели, она уже не могла готовить, ухаживать за садом, изводить фермеров в поисках лучшего молока и самых густых сливок, делать заготовки, месить тесто, погружая свои кулачки в теплую мягкую массу. Она отпустила эту часть жизни. И постепенно отпускала другие. Вначале перестала одеваться. Каждый раз откладывала это на завтра, когда будет лучше чувствовать себя. Одежда стала казаться ей непосильной ношей. Все дни она проводила в постели, поначалу просто сидя и читая, потом – все больше дремала. Сиделки сменяли одна другую, как сэндвичи в автомате, они подавали ей лекарства, убирали выделения, выветривали запахи. Она смотрела в сад, и мы знали, что у нее хороший день, потому что ей еще хватает сил поругивать нас за то, что мы его запустили, не пропалываем грядки, не собираем ягоды, не варим из них драгоценные полупрозрачные, сверкающие джемы. Теперь она все время была в пижаме и постельной стеганой куртке, завязанной, точно детская распашонка, веревочкой под подбородком.

Затем она перестала краситься, отказалась от тонального крема, консилера, румян, подводки для глаз, туши и карандаша для губ. Оставила только любимую помаду «Диор Руж 99», потому что, по ее же словам, она без нее была сама не своя. Поджарое тело превратилось в скелет. Кожа на руках в утреннем свете казалась совсем прозрачной, а вместо густых волос – ей было всего пятьдесят два, и у нее еще не наступила менопауза – голову покрывали тонкие серые пучки, как будто ее черную гриву стерли ластиком. Однажды утром она отказалась и от помады. Мы с сестрой взглянули друг на друга, заметив, как кончина проступила на бледных губах матери. Они теперь были цвета дождевых червей, ее губы.

К тому времени, как наступили морозы, мать перестала садиться. Она лежала неподвижно в своей постели, напоминая куклу, и почти уже не дышала. И все время спала. Отец ходил вокруг нее в мягких тапочках. Энергия всегда била у него через край, и сейчас он просто не мог сидеть спокойно и смотреть, как умирает его жена. Кажется, он протоптал тропинку вокруг ее постели. Его мне было жальче, чем мать. У нее был морфий. У него – только виски и чувство вины, причем в избытке.

Мать умерла за день до Хеллоуина. В Коннектикуте его называют кануном Дня всех святых, в других странах и других местах его могут называть иначе, но, как бы то ни было, все названия говорят о смерти. За несколько дней до этого мать позвала меня к себе. Ее глаза лучились, рука напоминала высохшую веточку, обтянутую пергаментом.

– Дороти, – сказала она и легонько похлопала по моим пальцам. – Ты никогда не была моей любимицей.

Я думала, что это причинит мне боль, но нет, ничего не случилось. Я тоже ее не очень-то любила. Она закрыла глаза. Я поцеловала ее в лоб. От чего она не отказалась, так это от своих духов. Я почувствовала аромат «Шанель № 5» и разложения. Через несколько дней она умерла.

После смерти матери время пролетело в суете и спешке. Слишком многое нужно было сделать и слишком мало сил на это осталось у всех. Слишком много людей, слишком много закусок, одна затейливей другой. Все похороны я просидела одна в миазмах непонимания. Мне было все равно. Все закончилось. Мне хотелось оказаться где угодно, но только не здесь.

Помню, когда я была совсем маленькой, мама усадила меня за свой туалетный столик и стала показывать косметику. Консилер, тональный крем, румяна, жидкую подводку для глаз, карандаш для бровей, тени для век, тушь, пудру, карандаш для губ, помаду. Волшебные золоченые тюбики, волшебные стеклянные флакончики, каждый из которых пах дамским декольте, источал аромат взрослых возможностей. Один за другим она показывала мне их, давала понюхать, наносила чуточку мне на щеки, веки, губы.

– Это, – говорила она, – то, что заменяет женщине доспехи. Надо только правильно накраситься, и будешь выглядеть непобедимой. Будешь чувствовать себя воином. Но и останешься женщиной. Будешь носить это на себе, чтобы внутри ощущать себя не ниже мужчины. Понимаешь?

Я сказала, что да, понимаю.

– Твое место будет там, где ты захочешь, Дороти. Ты можешь работать дома, как твоя мамочка, можешь ездить в офис, как папа. Но что бы ты ни делала, всегда делай это лучше всех. И всегда выгляди лучше всех. – Она немного помолчала. – И тогда эти ублюдки ничего не смогут тебе сделать.

Она посмотрела в зеркало. Наши глаза встретились в отражении.

– Никаких ублюдков, – ответила я.

– Верно, моя милая, – подтвердила она. Ее губы были красными, вечно красными, ярко-красными, красным знаком бесконечности. – Никаких ублюдков.

От своей матери я узнала, что красота – это оружие. От своих друзей-подростков я узнала, что женственность – это мусор. И все оказалось правдой.

После смерти мамы отец продал дом в Коннектикуте и переехал в Нью-Йорк, купил квартиру в Верхнем Вест-Сайде. Я же осела в Ист-Виллидж, где в восемьдесят девятом парни, которым еще не было и тридцати и которые страстно хотели стать крутыми, были готовы платить немалые деньги за собственное жилье. Я нашла крошечную двухкомнатную квартирку «вагончиком» на Седьмой Восточной улице между Первой и Второй авеню. Пятый этаж без лифта. Я была в восторге. Окошко ванной комнаты выходило на крошечный внутренний дворик. У меня была кровать-чердак, под которой стоял шкаф, раскладной диван-футон в гостиной, кирпичная стена и малюсенький балкон.

Смерть матери положила на мой банковский счет примерно шестьдесят тысяч долларов, и они подарили мне свободу. Я могла не торопясь искать работу, обедать в «Одеоне» и пить «Маргариту» за пятнадцать долларов в «Эль Тедди», ловить такси в четыре утра, чтобы добраться до дома, покупать обтягивающие мини-платья от Патрисии Филд, летать во Флоренцию, чтобы потрахаться с Марко в нелепой флорентийской гостинице в стиле рококо и хотя бы ненадолго почувствовать себя в сказке, в которую так хотела попасть. Очень много можно рассказать о том, что такое быть молодой, красивой, независимой и богатой, каким бы эфемерным ни было это состояние.

Весной восемьдесят девятого я начала работать в «Готэм эйс», еженедельнике, который был чем-то средним между «Виллидж войс» и «Нью-Йорк мэгэзин». Писала я все о том же – образ жизни, истории звезд, но, в отличие от «Феникса», делала это на Манхэттене, где была настоящая еда, настоящая грязь, настоящая ночная жизнь и настоящие мужчины.

В основе насквозь коммерческого Нью-Йорка лежит только секс и немножечко волшебства. Мосты, точно драгоценные колье, охватывают ночи. Реки струятся, как бесконечные атласные, шелковые, серебристо-серые шарфы. В хладнокровных деловых кварталах Манхэттена небоскребы подпирают равнодушное небо. На улицах толпы людей бегают, мечутся, словно лосось на нересте, в поисках любви, денег, славы, еды, ночлега, кого-то, с кем можно просто перепихнуться, скоротать ночь до самого рассвета. Потеряться в этом волшебном городе легче легкого, и не только потому, что ты один среди миллионов, но и потому, что он сжимает тебя в своих стальных объятиях. Матерятся здесь искусно, уличное движение громыхает успокаивающе, винные подвальчики приветливо мигают желтыми огнями, заманивают солено-уксусно-сладким ароматом, поднимающимся от столов с паровым подогревом. И куда ни глянь, везде можно встретить нечто чудесное, только успевай распахивать сердце, разум, кошелек или бедра.

Подобно Венеции, Нью-Йорк – это скопление островов, которые соперничают друг с другом, объединенные старыми мостами, одним на всех языком и уверенностью в собственном превосходстве. Как в древней Галлии, здесь мужчины расхаживают горделиво, точно петухи, в своих разноцветных перьях – ярко-малиновых, горчичных, сине-зеленых. Они неоспоримо уверены в себе и притягивают взгляды, потому что знают: здесь доминирует фаллос. Небоскребы – его символы – определяют характер этого города и саму душу. Здесь всем плевать, кто кого трахает. Метафорически и буквально. Трахаться с кем-то, трахать кого-то, трахать всех подряд – в этом суть Нью-Йорка. Конечно, я чувствовала себя здесь в своей стихии. И когда мужчины свистели мне вслед, меня это утешало.

Тогда же я вытащила Эмму из Бостона. Мне хотелось, чтобы она встретила Новый год на Манхэттене.

– Ты должна узнать настоящий город, – сказала я ей. – Такой, где бары открыты даже в четыре утра.

Мы перелезли через кованые железные ворота манхэттенского зоопарка и шатались там в холодной ночи, прямо из горла пили дорогущее французское шампанское за здоровье полярного медведя Гаса, который там жил (а кто еще может выжить посреди Пятой авеню?), пока два охранника не вытурили нас. Тогда мы прыгнули в метро, доехали до Хьюстон-стрит, пешком добрались до дико модного, дико шикарного и дико громкого ресторана на Западном Бродвее. На Эмме была длинная черная винтажная юбка-пачка, сетчатые колготки и ботинки от Джона Флувога, на мне – черный комбинезон из лайкры. Мы были ужасно смешные, пьяные, молодые, обещающие и призывающие. Несколько мужчин постарше, сидевшие за соседним столиком, угощали нас лимонной водкой, которая тогда вошла в моду. Уже за полночь они заплатили за наш ужин и увезли в своем лимузине на Малберри-стрит. Войдя там в какую-то невзрачную дверь, мы оказались в обшитом деревянными панелями зале, где по стенам висели фотографии папы римского и крепких мафиози в дурно пошитых костюмах. Там мы пили коричневый ликер, нюхали кокаин, безжалостно насмехались над этими людьми, радуя и ужасая их одновременно. Через пару часов мы, спотыкаясь, вышли во фрактальный манхэттенский рассвет.

Возвращаясь домой в такси, мы с Эммой словно впервые разглядывали город, яркий в этой белесой ночи, сверкающий огнями, точно тонущий лайнер. Мы пили за любовь, мы пили за дружбу, мы пили за мужские члены, мы пили за мою мертвую мать, мы пили за наши жизни, блестящие, легкие и дикие в этом никогда не спящем городе.

Эмме понадобилось целых девять лет, чтобы присоединиться ко мне, и я была рада, когда она наконец сделала это. Мне было приятно иметь подругу.

6

Лампредотто

Пластиковая посуда и стаканчики здесь, в Бедфорд-Хиллз, оставляют плоское послевкусие, отзвук сожаления, который чувствуется при каждом приеме пищи. Делаешь глоток жидкого кофе – и ощущаешь покаяние, набираешь в рот липкой серой овсянки – опять раскаиваешься. Прошел год с момента вынесения приговора, а я до сих пор не знаю, в чем должна раскаяться. В глубине души я понимаю, будь у меня шанс, я бы сделала все это снова – снова убила бы их. Или, возможно, самих убийств было бы больше. Я бы обставила их более стильно или добавила бы затейливого юмора. Что-то в стиле платья-скелета от Эльзы Скиапарелли. Что-то – как оммаж «Маме» Луизы Буржуа. Что-то – красивое, как мост-павильон Захи Хадид в Испании. Все они стали бы последним прекрасным поцелуем, соединяющим нас в нашем общем намерении – прийти к изысканному, но неизменному концу.

Из всех мужчин Марко – самый важный для меня. Хотя лучше сказать, самый стойкий. И самый опытный. У нас с ним самая долгая история. Наши жизни связаны неразрывно – мы настолько же вместе, насколько вместе ползучая глициния и дом, по которому она ползет и который сама же постепенно разрушает. Неукротимая неощутимая сила времени превращает горы в кротовьи норы. Марко – человек, которого я знаю дольше всех остальных и намного лучше. Мы с ним затачивались друг под друга и затачивали друг друга в течение всей жизни и делаем это даже после смерти.

Познакомились мы в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году в Сиенне, куда я отправилась продолжать учебу в колледже. Марк в это время уже окончил местный университет, старейший в мире, получил степень по биологии, но таинственным образом продолжал зависать и маячить здесь. Всегда в компании мужчин, чей тестостерон просто зашкаливал. Все они красили глаза черной подводкой, одевались в бархатные сюртуки, узкие черные брюки и белые рубашки с кружевами и оборками и были такими восхитительными la bella figura, на пике моды, в духе новой романтики и постпанка, типа Дэвида Боуи, «Рокси Мьюзик» и прочих глэм-рокеров.

Жизнь с Марко была прекрасна. Мне нравилось иметь итальянского парня, который чуть старше меня, с которым можно пить вино и долго трахаться по вечерам. Конечно, у него была «веспа», конечно, мне нравилось кататься позади него, стискивая его узкие бедра своими, длинными и тонкими, точно ножницы, на голове шлем, в зубах сигарета. Мне нравилось иметь мужчину, с которым можно ездить в другие города – во Флоренцию с ее солеными сэндвичами с лампредотто, в сонный Монтальчино с его отменной пастой и вином, в Радда-ин-Кьянти с его отменной пастой и вином. Если честно, мне дико нравилось держаться за руки с прекрасным итальянским мужчиной, когда я не хотела, чтобы другие итальянские мужчины беспокоили меня.

Все знают знаменитый снимок Рут Оркин из серии «Американка в Италии», где высокая брюнетка спускается по улочке мимо толпы итальянцев, лохов и бездельников в костюмах, которые кричат ей что-то вслед. Все именно так и есть, снимок давным-давно отражает это клише. Ни одна приезжая девушка не может пройти по итальянской улице без того, чтобы местные мужчины не начали пускать на нее слюни, как собаки на телячьи косточки. Быть одинокой девушкой в Италии страшно неудобно, но еще хуже, если вас несколько, двое или трое. И неважно, только девушек или девушек и парней, если вы американцы или неитальянские европейцы. Итальянцы в те времена вообще не отличали американцев от немцев, британцев или шведов, особенно если все говорили по-английски. Вы могли просто стоять в очереди в пиццерию, или пили эспрессо в кафе, или посреди площади решали, куда отправитесь на ужин, итальянские парни смотрели на вашу компанию, как рыбы-прилипалы на акул, и было неясно, что у них на уме.

Для молодой американки Италия оказалась интересным местом. Лично мне скорее нравилось, когда меня объективируют. Мне вообще нравится, когда мужчины на меня смотрят голодными глазами. Я нахожу это весьма занимательным. Раздражает это меня только тогда, когда они начинают говорить так, будто я должна ловить каждое их слово.

Помню, был один такой парень в Сиене. Каждый вторник и четверг он шел за мной, когда я возвращалась с занятий по литературе в пансион, где тогда жила. В эти дни у меня уже не было занятий, и я мечтала остаться в одиночестве. (Есть в Италии одна вещь: местные жители не доверяют людям, которые любят одиночество. Они вообще живут, следуя поговорке: «Chi mangia solo crepa solo» – «Кто ест в одиночестве, тот и умирает в одиночестве». Я же обожаю есть в одиночестве. Как и моя героиня, кулинарная писательница Мэри Фрэнсис Фишер, я люблю сидеть за столиком ресторана и вдумчиво пережевывать каждый кусочек. Итальянцы же считают это отклонением от нормы, более того, это приводит их в ужас! Простите, что отвлеклась. Иногда бывает трудно удержать рассказ в рамках одной линии.)

Тот парень, который преследовал меня, наблюдал, как я выхожу из каменных ворот колледжа, затем отделялся от стены и шел рядом или чуть позади, точно тень, приговаривая: «Синьорина, скажите мне что-нибудь. Вы такая красивая. Как ваши… как вы их называете? С-с-с-скалистые горы? Вы же американка, синьорина, да? Пожалуйста, поговорите со мной. Одно ваше слово – и я умру счастливым».

Каждый вторник и четверг, неделя за неделей, пока было тепло, этот ритуал не менялся. Парень ждал в засаде, курил, затем, завидев меня, отделялся от стены и шел за мной, нашептывая мне в ухо, точно Яго. Каждый вторник и четверг, неделя за неделей, я вздергивала подбородок и шагала вперед. Я не собиралась показывать ему, что знаю итальянский. Как не собиралась рассказывать Марко и его глэм-банде о том, что меня преследует какой-то длинный черноволосый парень. Ведь стоило мне сказать хоть слово, и они избили бы этого парня до полусмерти. Такова замечательная особенность итальянских мужчин – у них на подкорке записано быть на волосок от физического насилия, когда речь заходит об их партнершах. А мне всегда нравились мужчины с привкусом угрозы.

Я ничего не рассказала Марко и ничего не говорила своему преследователю. Только позволяла ему шагать рядом и пытаться обольстить меня своим бормотанием. Примерно месяц спустя он пустил в ход руки. Теперь он время от времени касался моего плеча, локтя или бедра, точно проверял, достаточно ли разогрета сковорода. Еще через месяц он осмелел настолько, что перегородил мне дверь, когда я хотела войти в пансион, где маленькая старушка-хозяйка храпела во время сиесты. От речей этот одержимый итальянец перешел к захвату, захват придал ему смелости. Однажды он оттеснил меня, когда я отпирала дверь, и попытался ступить на лестницу. Меня спасло только то, что я успела захлопнуть дверь прямо перед его носом.

Но в какой-то из четвергов я оказалась не так расторопна. Уже наступила зима, был конец ноября или даже начало декабря. Он успел тенью проскользнуть прямо в мою комнату. Там схватил меня за плечи и прижал к стене, лицом прямо в щель, которая напоминала кролика, когда я разглядывала ее, лежа в кровати. На деле же она оказалась простой трещиной в штукатурке, совершенно абстрактной и не похожей ни на что.

Мое лицо расплющилось по стене, его локоть уперся мне в позвоночник, я услышала, как стукнула пряжка на его кожаном ремне, когда он расстегнул его, затем звук молнии на штанах. Он задрал мне юбку и грубо сорвал колготки вместе с трусами до колен. Его острый локоть впился в мое плечо так, что от напряжения подогнулись колени и лицо скользнуло вниз по стене с треснувшей штукатуркой.

Я почувствовала, как его пальцы раздвинули мои половые губы и член резко вонзился в мою плоть. Я молчала, едва дыша. «Меня насилуют, – подумала я. – Мило». Я слышала его прерывистое дыхание, чувствовала, как он содрогается где-то внутри меня. А затем он остановился. Так быстро, что все произошедшее стало напоминать галлюцинацию. И исчез. Я оделась, стерла тушь со штукатурки. Больше я никогда этого парня не видела. Нигде. Он как будто растворился в средневековом сумраке, окутывающем итальянские города.

Конечно, я проверилась на венерические болезни. Оказалось довольно сложно найти итальянского врача, который взял бы мою незамужнюю американскую кровь, чтобы сделать анализы. Итальянские врачи жутко провинциальны. Этого я нашла в самой богатой части города, сделала вид, что совсем не знаю языка, надела на палец дешевое обручальное кольцо и просьбу об анализах разбавила хриплыми рыданиями о том, что увидела своего мужа с какой-то неизвестной блондинкой в соседнем отеле. Это сработало. Анализы оказались блаженно чистыми. Какие бы пороки ни были свойственны моему преследователю, гонореи и сифилиса среди них не оказалось. Я, естественно, принимала таблетки. С юных лет я понимала, что материнство – не та тюрьма, в которой мне хотелось бы оказаться. Потому что дети сразу заставят меня включить духовку и потянуться за розмарином.

Жизнь в Сиене была радостной. Марко составлял мне прекрасную компанию. Он был веселым и ненасытным, а это я ценю в мужчинах больше всего. Его друзья вполне ценили наши симбиотические отношения: я знакомила их с иностранками, а они терпели мое присутствие. Особенно им нравилось, что мы говорили на одном языке: итальянцы не жалуют американцев за то, что те предпочитают английский. Мы с Марко чудесно проводили время. Мне всегда нравилось трахаться с ним.

Но мешала одна проблемка. В отличие от моего опыта общения с пеннистоунскими парнями, у меня не было ни одного компромата на Марко, за который я могла бы зацепиться. Отчасти потому, что местная система была мне незнакома. А отчасти потому, что в Италии вообще не было никакой системы. Один тот факт, что гнусная мафия может править половиной страны (и еще один факт, что не менее гнусный Берлускони может вообще заполучить и удержать власть), говорит о том, что тут нет никакой системы. И в этом Италия разительно отличается от Америки, где граждане не могут жить без системы. Той, которая прикрывает другую систему, и это позволяет американцам чувствовать себя комфортно среди всех этих систем, которыми управляет еще одна. Мы – абсолютные фанатики правил. Итальянцы – нет.

Таким образом, мне было трудно отыскать хоть какой-то компромат на Марко, а потому было трудно расслабиться в этих отношениях. И поэтому же единственным мужчиной, кроме Марко, с которым у меня за весь этот год в Сиене был секс, оказался мой преследователь. Марко же явно развлекался с другими девушками, я в этом не сомневалась. Как не сомневалась в том, что все свои случайные поездки он использовал, чтобы соблазнять кого-то, кто впоследствии станет его злобной донной в «Версаче». Но я никак не могла поймать его на этом, хоть и знала, что он ничуть не умнее меня. Просто у меня не было доказательств. И это напрягало.

От притворства Марко разило каким-то неприятным душком. И хотя многим молодым итальянцам было свойственно l’arte di non fare niente – искусство ничегонеделания, – это сладкое безделье его несколько беспокоило. Иногда я подмечала выражение какого-то кошачьего испуга на его лице. Бывали моменты, когда мы в посткоитальной расслабленности курили одну сигарету на двоих и вдруг он становился холоден и весь как будто ощетинивался. После чего печально улыбался, начинал расчесывать мои волосы – я любила эти прикосновения после секса – и бормотал что-то о моей красоте. Я видела, что у него есть какая-то слабость, тело само выдавало его эмоциональное предательство, его отвращение ко мне. Он как будто носил время, боясь, что оно истреплется и порвется. Марко только стремился к праздной беспечности ciondolone, на самом же деле его безделье казалось напускным. В глубине души он был целиком охвачен какой-то тревогой, точно Кьеркегор в размышлениях о своем смертном одре.

Так что я должна была выяснить, в чем дело, и быть внимательной, чтобы это сделать. Секрет Марко начал раскрываться для меня, когда тот стал категорически отказываться съездить в Рим. Это казалось мне немыслимым. Итальянцы обожают Рим. Поездка туда сродни даже не празднику, но паломничеству, которое обычно заканчивается превосходно приготовленными потрошками и артишоками. Итальянцы почти никогда не отказываются показать Вечный город иностранцу, особенно если он в двух шагах, как Сиена. А уж итальянец в Сиене, который отказывается свозить в Рим иностранную подругу, напоминает бостонца, который отказывается показать итальянцу Нью-Йорк. То есть – это немыслимо.

Я очень люблю Рим. После Нью-Йорка это единственный город, где я могла бы жить. Рим хочет лечь на спину и позволить тебе гладить его, ласкать, лизать, пожирать целиком. Моя голова непрестанно кружится от красоты Рима, его истории, весомой и огромной, его сумасшедшей архитектуры и его мужчин. Мужчины в Риме ходят так, словно у них между ног обелиски. И я едва сдерживаю себя, чтобы не встать перед ними на колени в благоговении, открыв рот и изящно оскалив зубы. Так велика сила Рима.