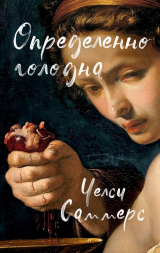

Текст книги "Определенно голодна"

Автор книги: Челси Саммерс

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)

Столь разных в выборе еды, этих людей объединяет то, что они совершили преступления, за которые государство казнило их. Что побуждает убийц убивать? Это очень личный вопрос. Нам нравится думать, что мужчины делают это так же неразборчиво, как и разбрасывают свое семя. Квотербеки в высшей школе жизни, мужчины склонны к убийствам, как и к большинству других вещей. Женщины, с другой стороны, ограничены. Люди, изучающие женщин-убийц, говорят, что мы убиваем по двум причинам: ради личной финансовой выгоды или чтобы избежать насилия. Конечно, этот стереотип оскорбителен и неточен.

Правда, хотим мы этого или нет, заключается в том, что женщины убивают практически по любой причине. Эйлин Уорнос убивала мужчин, которые, по ее утверждению, насиловали ее. Более вероятно, что она была психопатом, злым и жестоким человеком, и именно это заставляло ее убивать. Оппортунистка Карла Фэй Такер убила своих жертв во время чудовищного ограбления. Первая жертва, Джерри Дин, был почти обезглавлен. Когда Карла ударила Дина киркой, он захлебнулся собственной кровью, это было почти милосердием. В девятнадцатом веке Джейн Топпан убила десятки пациентов, работая медсестрой в бостонской больнице. И она не одинока, британские больницы кишели ангелами смерти. Как и американские дома престарелых. Милосердие проявляется довольно причудливо. Я редко доверяю ему.

Матери, которые убивают своих детей, очаровательны: Сьюзан Смит, Андреа Йейтс и Диана Даунс – детоубийцы. Также очаровательны женщины, которые убивают вместе с любимыми мужчинами. Карла Хомолка, Розмари Уэст, Шарлин Гальего и Марта Бек – в своем садизме они иногда даже превосходили мужей и возлюбленных, своих сообщников. Пара, которая охотилась вместе и оставалась вместе до тех пор, пока Джонни Лоу не решил спасти свою золотую шкуру, не пошел на сделку о признании вины, чтобы подставить напарницу.

Несмотря на то, что их много, женщины-убийцы застают нас врасплох. Мы ожидаем случайных актов насилия со стороны мужчин. Мужчины несут в мир войны, геноцид, насилие, дроны и футбол. Мы не ожидаем убийства, боли и садизма от женщин, мы обыкновенные идиоты. Наша непоколебимая вера в неотъемлемую доброту женщин – удивительная хрень. Несмотря на то, что все свидетельствует об обратном, мы остаемся восторженными, как Маргарет Кин, и рисуем картины о вечном сиянии безупречной женской мудрости. Как будто ни у кого из нас никогда не было матерей, которые поступали жестоко, да мы все поступали так. Некоторые и еще хуже.

Нетрудно понять, почему жестокие женщины убивают своих мужей или парней (или жен и подруг). Так же легко понять женщин, которые убивают ради финансовой выгоды; деньги – такой грубый, хотя и очевидный мотив. Извилистая логика ангелов милосердия тоже вполне понятна – каждый знает кого-то, кто фанатично предан работе. Есть убийства, которые мы можем понять, и если не утешить убийцу, то хотя бы немного посочувствовать. Но все это рушится в один момент, когда мы видим женщин, убивающих собственных детей. Мы их не можем понять, но хотим узнать. Эти убийцы так зачаровывают нас, потому что покушаются на самые важные и самые романтичные элементы нашего общества – семью и любовь – и делают их смертоносными. В этом и состоит чудовищная ирония. Ради любви мы совершаем глупости. Ради любви мы идем на подлости.

Любовь, как и любая другая человеческая страсть, заставляла меня убивать. Любовь, гнев, страх, голод – посветите фонариком в свою душу и скажите мне, что они не бурлят и не вскипают в одном котле.

Без Алекса меня бы здесь не было: ни в этой книге, ни в тюрьме. Без него я бы не начала с Эндрю в две тысячи восьмом году с того, на чем остановилась в двухтысячном с Джованни, пронзенным какой-то арматурой, истекающим кровью, как мученик, святой покровитель автомобильных наездов. Без Алекса я бы не наслаждалась языком Джила или грудинкой Марко. Без Алекса и моей любви к нему этой истории не было бы. Это закончилось бы вечным и единственным воспоминанием о печени Джованни, сочной и зернистой, соленой и жирной, намазанной на сухарик, натертый чесноком. Но Алекс вошел в мою жизнь и полностью ее изменил.

Почти три года миновало с тех пор, как Алекс уронил свой хот-дог из-за падения и притяжения, а я отдала ему свое сердце. В феврале две тысячи седьмого года моя жизнь была потрясающе стабильной. Я писала рецензии и статьи для «Еды и напитков», где счастливо работала уже десять лет. Я готовилась писать «Ненасытных». Мне было где-то за сорок, я была свободна от детей по собственному выбору, финансово независима, творчески реализована, состояла в любовных отношениях с мужчиной, который, казалось, полностью принимал меня такой, какая я есть. Лучше и быть не могло – я выглядела как цветущая зрелая американская женщина. Я воплощала мечту иметь все, чего мне никогда не хотелось, и какое-то время это было неплохо. На самом деле какое-то время это было довольно приятно.

Алекс попросил меня встретиться с ним на углу Пятой авеню и Тридцать третьей улицы в шесть вечера в воскресенье, восемнадцатого февраля две тысячи седьмого года. Несколько дней назад разразилась сильная метель, и улицы Манхэттена все еще были завалены большими грязными кучами ноздреватого снега. Я стараюсь избегать центра любой ценой, если только мне не нужно туда по работе или на свидание, поэтому адрес показался мне странным. На углу Пятой авеню и Тридцать третьей улицы ничего нет, кроме Эмпайр-стейт-билдинг.

– Долл, – позвал меня Алекс, увидев, что я приближаюсь. Он называл меня в точности как Эмма. – Как тебе этот гребаный снег? – Он рассмеялся. – Идем. Я хочу тебе кое-что показать.

– Хочешь мне что-то показать? Пожалуйста, скажи, что ты не поведешь меня в музей Рипли. Я не хочу смотреть на двухголовую корову.

– Ты смеешься? Он закрыт. Его давно перенесли на Таймс-сквер. Я хочу показать тебе кое-что покрупнее. Эмпайр-стейт-билдинг! – Алекс патетически поднял руку, как дирижер, который держит крещендо у оркестра.

– Джон Джейкоб Раскоб из «Дженерал Моторс» хотел построить здание лучше, чем Крайслер, поэтому он купил отель «Уолдорф-Астория», который стоял на этом месте, и снес его, – рассказывал Алекс, проводя меня через большие латунные двери в отделанный позолотой, мрамором и плиткой зал. – Закладывать фундамент Эмпайр-стейт начали в январе тысяча девятьсот тридцатого года. Больше трехсот человек работали днем и ночью, чтобы одновременно снести отель и очистить пространство, необходимое для строительства фундамента.

– Это как? – спросила я.

– А вот так. Бетонный фундамент простирается на пятьдесят пять футов ниже уровня улицы, на глубину, необходимую для того, чтобы пробить прочную скальную породу, способную выдержать вес трехсот семнадцати тысяч тонн стали, мрамора, кирпича, штукатурки и известняка, которые использовали для строительства этого здания. На завершение фундамента ушло два месяца, строительство началось семнадцатого марта тысяча девятьсот тридцатого года. – Алекс подтолкнул меня к киоску, чтобы купить билеты на смотровую площадку. – Два, пожалуйста.

– Мы что, идем наверх?

– Да, наверх. Куда же еще?

– Действительно.

– Строительная компания обещала закончить все за восемнадцать месяцев, бригады из трех тысяч рабочих трудились круглосуточно, чтобы построить сто пять этажей башни Эмпайр-стейт, используя самые современные отлитые балки и стальной каркас, систему специальных железнодорожных путей для доставки материалов на стройплощадку и даже отдельные магазинчики и рестораны на разных этажах, чтобы рабочим не приходилось спускаться за едой.

– Это довольно разумно.

– Совершенно верно. При строительстве башни погибло пять человек. Они упали с балок. Строительство завершили в апреле тридцать первого года, сорок лет это здание считалось самым высоким в мире. – Эту фразу Алекс прошептал мне на ухо, когда мы втиснулись в лифт и поднимались на смотровую площадку. – В тысяча девятьсот сорок четвертом году военный самолет влетел на семьдесят девятый этаж и убил четырнадцать человек. Один из двигателей самолета пробил стену, вылетел с другой стороны, перелетел улицу и приземлился на крыше другого здания, которое загорелось. Но Эмпайр-стейт почти не пострадал.

Мы вышли из одного лифта и встали в очередь в другой.

– Никто больше не строит такие здания, – сказала я, подыгрывая Алексу.

– Такие точно не строят, – улыбнулся он.

– Ты так любишь эту башню?

– Люблю. – Алекс склонил голову набок, как собака. – Почему тебя это так удивляет?

– Не знаю. Я вообще никогда не думаю о зданиях. Они просто… есть. Я никогда не интересовалась ни теми, кто их построил, ни их историей вообще.

– Ну и зря, – сказал он и взял меня за локоть, выводя из лифта на смотровую площадку.

Ветер рвал мое пальто и уносил голос Алекса в сторону. Алекс крикнул:

– Наверняка ты не знаешь, что на эту площадку должны были садиться дирижабли, но здесь всегда слишком сильный ветер, а потом произошло крушение «Гинденбурга», в результате которого закончилась эра дирижаблей. Пойдем на западную сторону.

Кроваво-алая точка солнца низко опустилась над горизонтом Джерси. Широкие ленты шелковистых рек и море крыш из атласной стали простирались внизу, позволяя нам с Алексом чувствовать себя гигантами. Мы шагали, как колоссы, на этом холоде. Ветер пронизывал меня через пальто и леденил лицо, замораживал слезы и высасывал дыхание. Алекс стоял позади, заключив меня в объятия, его щека крепко прижалась к моей, его руки крепко держали мое тело. Закат сверкал, превращая здания в разноцветные столбы, городские углы светились в горящих лучах света, готовые к чернильно-черному рельефу ночи. Я почувствовала, как Алекс глубоко вздохнул, грудью прижался к моей спине.

Он повернул меня к себе.

– Долл. Я люблю тебя, – сказал он.

– Я знаю.

– Знаешь. Выходи за меня замуж.

Я посмотрела на него, на его большую красивую голову, в его добрые синие глаза, на его грозные брови. Я посмотрела на него и представила свою жизнь с ним, с Алексом. Бесконечные дни, когда я просыпаюсь рядом с ним, засыпаю рядом с ним, говорю ему о том, подходит ли этот галстук к этой рубашке, и о том, до чего нелеп этот ресторан новой молекулярной кухни. Я представила себе дни вместе и ночи порознь, разговоры по телефону и раздельный сон только для того, чтобы снова быть вместе. Я представила редкие ссоры и серьезные разговоры, в которых каждый из нас брал на себя ответственность за то, что, по мнению другого, мы должны делать.

Я видела, как проходит время, как мы стареем вместе, волос на голове Алекса становится все меньше, а моя огненная грива тронута сединой. Я видела наши руки, испещренные старческими пятнами, нашу дряблую кожу, твердую плоть Алекса, которая стала мягкой, как моя обвисшая грудь. Я быстро перешла к старческому маразму, стариковским брюкам цвета хаки и старушечьим халатам. Я представила, как буду с этим человеком до тех пор, пока кто-то из нас не умрет, многие десятилетия званых обедов и отпусков, планирования наших дней и выбора фильмов, заправки кроватей и складывания свитеров, всех этих крошечных ежедневных задач, решений и моментов, которые вместе и составляют жизнь. На мгновение я представила, что буду делить ее – все эти дни, все эти ночи и невероятно долгие отрезки времени, которые издалека кажутся сплошными и непроницаемыми, – с этим человеком.

Я представила себя той, кем стала с Алексом, такой доброй, мягкой, нежной, понимающей. Я представила себе жизнь, в которой всегда, всегда буду Алексом – собой, потому что быть расчетливой, воющей пустотой, такой, какой я была до того, как встретила Алекса, с ним уже не получится. Я не могу наполнить им эту пустоту. Один должен был умереть, чтобы другой мог жить. В момент, когда я сделала выбор, небо стало сливово-темным, а Манхэттен почернел и стал хрупким, как старое стекло.

Я посмотрела на золотисто-красные каньоны большого города и почувствовала приступ головокружения, внезапный, тошнотворный полет вниз. Я видела, как мое прежнее «я», то «я», которым я жила, которое любила и баловала десятилетиями, исчезает. Мой желудок скрутило.

– Нет, – сказала я. – Прости, но я не могу.

Я оставила Алекса там, на продуваемой ветром смотровой площадке здания, которое убило пятерых человек при его создании, которое когда-то было самым высоким в мире небоскребом, который теперь навсегда останется только моим.

Я больше никогда не видела Алекса. Я приняла решение и не могла притворяться, что оно может означать что-то еще, кроме смерти наших отношений. В конце концов, все свелось к следующему: Алекс сделал меня лучшим человеком, лучшей женщиной, и эта женщина мне не понравилась. Она мне наскучила. Я не могла представить себе еще сорок лет жизни в ней. Я уже видела ее в своем воображении, и мне хотелось пронзить ее сердце чем-нибудь острым. Вместо этого я разрушила наши отношения.

Мне потребовался год, чтобы понять, что, потеряв Алекса, я потеряла нечто важное. И вот тогда я решила найти Эндрю. Видите ли, мне нравится быть собой. Я просто не хотела оставаться одна. И теперь уже не останусь.

19

«Запеченная Аляска»

Сегодня Джойс, психотерапевт, которая ведет нашу группу в Бедфорд-Хиллз, повернулась ко мне.

– Как у тебя дела со списком прощения, Дороти? – спросила она, поинтересовавшись домашним заданием, которое дала на прошлом занятии.

– Хорошо, – сказала я, немного удивленная тем, что ко мне обратились. – Я им занимаюсь прямо сейчас. Составляю, проверяю. – Я попыталась рассмеяться, думая, что так поступают нормальные люди. Иногда я забываю, где нахожусь.

– Ты можешь рассказать группе о своем списке? – Джойс посмотрела на меня и кивнула, как бы подталкивая к выступлению.

– Конечно, – сказала я, просматривая свой внутренний каталог и решая, кого бы сейчас простить. – Мои родители, думаю, один или сразу оба. Мать и отец.

– Отлично! – воскликнула Джойс.

У группы энтузиазма было меньше. Кайлин-Мей, одна из убийц, открыто ухмылялась. Тарин, хакер, уставилась в окно на хмурое небо. Поджигательница Лесли накручивала волосы на палец и смотрела пустым взглядом на какое-то пятно на полу. Две другие заключенные, новенькие, передавали друг другу сообщения секретным кодом, записывая его на ладонях. Нет ничего лучше группы преступников для быстрого выявления всякой хрени. Наша способность распознавать ложь так же остра, как и способность лгать самим себе и, что более важно, другим.

– На самом деле, Джойс, знаешь, кого я прощаю? Я прощаю Эмму.

– А кем для тебя была Эмма?

– Она была моей лучшей подругой.

Рука Лесли перестала вращаться и наматывать прядь волос. Новенькие перестали переписываться. Даже Тарин отвлеклась от неба цвета оружейного металла.

– Да, – сказала я, – Эмма была моей лучшей подругой. Мы дружили много лет. Десятилетий.

Джойс практически подпрыгивала от возбуждения.

– И за что ты… прощаешь Эмму?

– Я думаю, что она, эм… я думала, что она рассказала мой секрет кое-кому. А потом я узнала, что она этого не сделала. Или, может, все-таки сделала. Я не знаю. Она могла это сделать. В любом случае, я прощаю ее.

Джойс посмотрела на меня, нахмурив брови.

– Прости, Дороти. Я не понимаю.

– Я боялась, что Эмма рассказала определенным людям кое-какую информацию, которую я сообщила ей по секрету, и очень разозлилась на нее. Я думала, она предала меня. Хотя, возможно, она этого не делала. Но я прощаю ее.

Лицо Джойс было все так же напряжено.

– Мне ужасно жаль. Боюсь, я так ничего и не поняла.

– Она думала, что эта Эмма сдала ее копам, – сказала одна из новеньких, высокая чернокожая женщина средних лет с короткой стрижкой. – И она прощает ее. Потому что узнала, что эта сука Эмма ничего не сказала.

Джойс покачала головой.

– Нет, это неправильно.

– Нет, правильно, – проговорила Лесли, девочка, которая смеялась, когда сожгла дотла дом своих приемных родителей. Наше словесное соучастие в поджоге заставило ее почувствовать близость, которую я не разделяла и не хотела разделять.

– Нет, нет, нет, нет, – запротестовала Джойс. – Это совсем неправильно.

– Но так оно и есть, – сказала я. – Я думала, Эмма пошла в полицию. Теперь я в этом сомневаюсь. Может быть, она это сделала, а может быть, и нет. Когда я думала, что она это сделала, я злилась. А сейчас я думаю, что прощаю ее.

– Молодец, – заметила чернокожая новенькая.

– Спасибо, – ответила я.

– Копы говно, – вдруг каркнула Тарин.

– Нет, – возразила Джойс резко. – Это не прощение.

– Конечно, прощение, – сказала Лиззи, еще одна убийца, тощая белая женщина с татуировками, змеящимися от подбородка вниз по рукам. – Какая-то сука сделала тебе плохо, ты думаешь об этом и прощаешь ее. Вот так это и бывает.

– Нет, – сказала Лакиша. Ее поймали на продаже наркотиков, она торговала, чтобы оплатить лечение своему хронически больному сыну, мы часто слышали о ее раскаянии. – Ты не можешь простить кого-то за то, чего он не делал.

– Об этом я и говорю, – заметила Джойс. – Хорошо сказала, Лакиша.

– Я этого не понимаю, – сказала новенькая чернокожая.

В глубине души я поблагодарила ее.

Голос Джойс поднялся до того уровня терпения, который предназначался для очень молодых, очень больных и очень толстых.

– Подруга Дороти Эмма ничего не сделала, так что Дороти не за что ее прощать.

– Я этого не понимаю, – сказала татуированная Лиззи.

– Я тоже, если уж на то пошло, и вообще это мой список, – сказала я.

Джойс глубоко вздохнула и посмотрела на потолок, как будто там скрывалась подсказка.

– Хорошо. Дороти. – Джойс говорила одновременно медленно и отрывисто, сдержанно и раздраженно. – Если бы Эмма связалась с полицией и дала им информацию, то причинила бы тебе боль. Ты не знаешь наверняка, обращалась ли Эмма в полицию, давала ли им информацию. Следовательно, она, возможно, не причинила тебе вреда. Тебе не нужно прощать Эмму, Дороти. Тебе нужно простить себя.

– Вау, – проговорила Тарин с сильным бруклинским акцентом. – Это тяжело.

Примерно в возрасте девяти лет я вдруг возжелала «Запеченную Аляску». Я читала о ней в каком-то романе. Это случилось в начале семидесятых, задолго до появления интернета, поэтому я начала изучать этот рецепт в каких-то энциклопедиях, кулинарных книгах и по микрофильмам. Демонстрация силы порочной американской кухни, «Запеченная Аляска» была воплощением того, что заставляло мою мать искать собственный кулинарный путь, но я была настроена получить «Запеченную Аляску» на мой десятый день рождения. Мороженое на бисквите, покрытое безе и запеченное в духовке, – блюдо хлопотное и непростое. Любой, у кого есть надежный ручной миксер, таймер и относительно стабильная духовка, может приготовить «Запеченную Аляску», вопрос только в том, зачем.

Ответ: девятилетний ребенок. «Запеченная Аляска» во многих отношениях является квинтэссенцией того, что ребенок определенного возраста хотел бы видеть в праздничном торте. Горячее, холодное, невообразимое, неаккуратное, необычное и более чем отвратительное. Пышная свадьба насыщенной сладости, завернутой в яичные белки и поданной на бисквите, «Запеченная Аляска» приглашает к обжорству. Ее нужно съесть до конца. В отличие от обычного торта с мороженым, ее остатки нельзя просто положить в морозилку, потому что бисквит и безе там испортятся и будут просто непригодны к еде. Но их нельзя положить и в холодильник, потому что там мороженое растает. «Запеченная Аляска», как сырное фондю, блюдо, которое нужно съесть целиком за один присест. Естественно, моя сестра, которой тогда было семь лет, и брат, которому тогда было четыре с половиной, дико обрадовались.

Но не моя мать. В «Запеченной Аляске» нет ничего элегантного. Нет ничего шикарного. Может, просто сделать безе, интересовалась она, или французский десерт, или порционное лимонное суфле, или чудесный малиновый дакуаз? Я была непреклонна. Я хотела «Запеченную Аляску». Простой американский понятный мне десерт.

Мать приготовила ее буквально через силу, и она была прекрасной. Из духовки вынули пышную, как техасская блондинка, груду яичных белков, соблазнительных, как свежевыпавший снег. Мать украсила их свечами, семья спела традиционную песенку, я задула свечи и загадала желание. Я задрожала от предвкушения, когда мать поставила передо мной тарелку с липкой, тающей «Запеченной Аляской». Я так мечтала о ней, и вот моя мечта сбылась, все, чего я так хотела, лежало передо мной на этой тарелке. Я наслаждалась милой, славной капитуляцией матери перед моей детской одержимостью, и все это ради моего особенного, особенного дня рождения.

– Девять исполняется только раз, – сказал отец.

– Мне десять! – ответила я и заплакала.

– Приятного аппетита! – сказала мать, когда я подцепила на вилку сразу всё – пышную меренгу, желтый бисквит и шоколадное мороженое.

Я отправила все это в рот. И вы знаете, это было… хорошо. Скорее преувеличенная дань уважения идее десерта, чем аутентичное блюдо, «Запеченная Аляска» обладает всем очарованием певицы из гостиничного лаунжа – это очевидное потворство публике и всего одна мелодия. Лишенная атласной текстуры лимонного заварного крема и зернистого хруста корочки, «Запеченная Аляска» казалась странно вязкой, а без сливочной глазури меренги вкус бисквита и мороженого казался неполным. А мороженому не хватало яркой терпкости лимонного бисквита с меренгой, и потому десерт казался несбалансированным. Каждый компонент в «Запеченной Аляске» действовал как третье колесо – присутствие без функции. Уже тогда я признала, что «Запеченная Аляска» подкупает просто новизной, а на самом деле в ней ничего нет.

Сестре и брату вскоре стало скучно, и они ушли. Мать попробовала кусочек и закурила сигарету. Отец налил себе стакан скотча. Мне оставалось только поглотить этого монстра самой. Поэтому я сидела и ела, ела, отправляя в рот эту студенистую тающую массу, почти не чувствуя ее на вкус, просто глотая. Мать курила на противоположном конце стола. Я смотрела на нее и ела. Я съела все. Я даже вылизала тарелку.

То же самое и здесь, в Бедфорд-Хиллз. Каждый день я смотрю на эту еду и глотаю. Смотрю и глотаю. «Запеченная Аляска» была хорошей тренировкой.

Сегодня я получила кое-какую почту, крошечную стопку проверенной в тюрьме корреспонденции, ее бросили через прорезь в решетке. В куче писем я нашла тонкий фиолетовый конверт, надписанный черным паучьим почерком. Письмо от Эммы. Я чуть не разорвала его пополам и не выбросила в мусорное ведро, как уже делала двадцать или тридцать раз до этого, я хорошо знакома с красноречивой палитрой Эммы и ее своеобразным тонким почерком. Но на этот раз я остановилась. Я держала в руке прохладный конверт. Я перевернула его несколько раз. Он был легкий, почти невесомый, почти несущественный. Я почувствовала его плоскую тяжесть в своей ладони. Я просунула указательный палец под восковую печать, обожженную, кроваво-красную. Оттуда доносился аромат духов Эммы – «Нахема» от «Герлен», дымчатое сандаловое дерево и мечтательный иланг-иланг. Я вдохнула, и мое сердце сжалось. Я увидела ее, маленькую и совершенно темную под лампой, сидящую за обеденным столом в эдвардианском стиле, который она использует в качестве письменного. Я представила, как она держит в руке рапидограф от Ротринга, ее рука замерла над листом сиреневой бумаги, она размышляет о том, что сейчас напишет. Я почувствовала, как ее страх (или тревога, или лживость, или двуличие) соскользнул со страницы, разворачиваясь спиралями.

Я вынула из конверта единственный листок и развернула его. Всего четыре строчки, написанные тонким почерком Эммы.

«Долл, – писала она, – ты мне все рассказала. Я ничего никому не говорила и никогда не скажу. Буду любить тебя вечно. Эмма».

Прощать трудно. Но я работаю над этим. Я работаю над этим, потом читаю, рву исписанные страницы и пишу заново, я вспоминаю каждый день своей жизни. А что еще я могу найти здесь, в этих серых стенах, чтобы утолить свой голод?