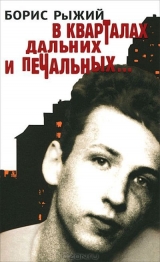

В кварталах дальних и печальных

Текст книги "В кварталах дальних и печальных"

Автор книги: Борис Рыжий

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)

Молодость, свет над башкою, случайные встречи.

Слушает море под вечер горячие речи,

чайка кричит и качается белый корабль —

этого вечера будет особенно жаль.

Купим пиджак белоснежный и белые брюки,

как в кинофильме, вразвалку подвалим к подруге,

та поразмыслит немного, но вскоре решит:

в августе этом пусть, ладно уж, будет бандит.

Все же какое прекрасное позднее лето.

О удивление: как, у вас нет пистолета?

Два мотылька прилетают на розовый свет

спички, лицо озаряющей. Кажется, нет.

Спичка плывет, с лица исчезает истома.

Нет, вы не поняли, есть пистолет, только дома.

Что ж вы не взяли? И черное море в ответ

гордо волнуется: есть у него пистолет!

Есть пистолет, черный браунинг в черном мазуте.

Браунинг? Врете! Пойдемте и не протестуйте,

в небе огромном зажглась сто вторая звезда.

Любите, Боря, поэзию? Кажется, да.

1997

В помещении – слева и справа,

сзади, спереди – тысячи глаз

смотрят пристально так и лукаво:

как он, право, споткнется сейчас!

А споткнувшись, он станет таким же

как и мы, нехорошим таким,

был высоким, а станет чуть ниже,

и его мы охотно простим.

Но когда, и споткнувшись, он все же

будет нас избегать, вот тогда…

Вышел в улицу: Господи Боже,

никого, ничего, никогда.

Только тусклые звезды мерцают,

только яркие звезды горят:

никогда никого не прощают,

никому ничего не простят!

1997

Водой из реки, что разбита на сто ручьев, в горах

умылся, осталось в руках

золото, и пошел, и была сосна

по пояс, начиналась весна,

солнце грело, облака

летели над головой дурака,

подснежник цвел – верный знак

не прилечь, так хоть сбавить шаг,

посмотреть на небо, взглянуть вокруг,

но не сбавил шаг, так и ушел сам-друг,

далеко ушел, далеко,

машинально ладони вытерев о.

Никто не ждал его нигде.

…Только золото в голубой воде,

да подснежник с облаком – одного

цвета синего – будут ждать его…

1997

Родился б в солнечном 20-м,

писал бы бойкие стишки

о том, как расщепляют атом

в лабораторьях мужики.

Скуластый, розовый, поджарый

всех школ почетный пионер,

из всех пожарников, пожарник,

шахтер и милиционер

меж статуй в скверике с блокнотом

и карандашиком стоял,

весь мир разыгрывал по нотам,

простым прохожим улыбал.

А не подходит к слову слово,

ну что же, так тому и быть —

пойти помучить Гумилева

и Пастернака затравить.

1997

В простой потёртой гимнастёрке

идёт по улице солдат.

Вослед солдату из-за шторки

в окошко девушка глядит.

…Я многого не видел в жизни.

Но не кому-нибудь назло

я не служил своей отчизне,

а просто мне не повезло.

Меня не били по печёнкам,

не просыпался я в поту.

И не ждала меня девчонка,

Учащаяся ПТУ.

И вообще меня не ждали,

поскольку я не уезжал.

Решал двойные интегралы

и вычислял факториал.

Глядел в окно на снег и лужи,

опять на лужи и на снег.

И никому я не был нужен,

презренный штатский человек.

Но если подойдут с вопросом:

«Где ты служил?» Скажу: «Сынок!

Морфлот. Сопляк, я был матросом».

И мне поверят, видит Бог.

1997

…В аллее городского сада

сказала, бантик теребя:

«Я не люблю тебя, когда ты

такой, Борис». А я тебя —

увы, увы – люблю, любую.

Целую ручку на ветру.

Сорвал фиалку голубую,

поскольку завтра я умру.

1997

«В белом поле был пепельный бал…» [33]33

Начало стиха – строка из стихотворения И. Анненского «Дымы».

[Закрыть]—

вслух читал, у гостей напиваясь,

перед сном как молитву шептал,

а теперь и не вспомнить, признаюсь.

Над великой рекой постою,

где алеет закат, догорая.

Вы вошли слишком просто в мою

жизнь – играючи и умирая.

Навязали свои дневники,

письма, комплексы, ветви сирени.

За моею спиной у реки

вы толпитесь, печальные тени.

Уходите, вы слышите гул —

вроде грохота, грома, раската.

Может быть, и меня полоснул

тонким лезвием лучик заката.

Не один ещё юный кретин

вам доверит грошовое горе.

Вот и всё, я побуду один,

Александр, Иннокентий, Георгий [34]34

Имена любимых поэтов Б. Рыжего – Александра Блока, Иннокентия Анненского, Георгия Ив анова.

[Закрыть].

1997

…Кто тебе приснился? Ежик?!

Ну-ка, ну-ка, расскажи.

Редко в сны заходят все же к

нам приятели ежи.

Чаще нас с тобою снятся

дорогие мертвецы,

безнадежные страдальцы,

палачи и подлецы.

Но скажи, на что нам это,

кроме страха и седин:

просыпаемся от бреда,

в кухне пьем валокордин.

Ежик – это милость рая,

говорю тебе всерьез,

к жаркой ручке припадая

и растроганный до слез.

1997

…Нам взяли ноль восьмую [36]36

Бутылка вина 0,8 л., в торговле использовалась обычно для розлива дешевых сортов крепленого вина.

[Закрыть]алкаши —

И мы, я и приятель мой Серега,

Отведали безумия в глуши

Строительной, сбежав с урока.

Вся Родина на пачке папирос.

В наличии отсутствие стакана.

Физрук, математичка и завхоз

Ушли в туман. И вышел из тумана

Огромный ангел, крылья волоча

По щебню, в старуш ачьих ботах.

В одной его руке была праща,

В другой кастет блатной работы.

Он, прикурив, пустил кольцо

Из твердых губ и сматерился вяло.

Его асимметричное лицо

Ни гнева, ни любви не выражало.

Гудрон и мел, цемент и провода.

Трава и жесть, окурки и опилки.

Вдали зажглась зеленая звезда

И осветила детские затылки.

…Таков рассказ. Чего добавить тут?

Вот я пришел домой перед рассветом.

Вот я закончил Горный институт.

Ты пил со мной, но ты не стал поэтом.

1997

Давай по городу пройдем

ночному, пьяные немножко.

Как хорошо гулять вдвоем.

Проспект засыпан белой крошкой.

…Чтоб не замерзнуть до зари,

ты ручкой носик разотри.

Стой, ничего не говори.

Я пессимист в седьмом колене:

сейчас погасят фонари —

и врассыпную наши тени,

как чертенята, стук-постук

нет-нет, как маленькие дети.

Смотри, как много их вокруг,

да мы с тобой одни на свете.

1997

…Дым из красных труб —

как нарисовали.

Лошадиный труп

в голубом канале.

Грустно без Л.Д. [37]37

Л.Д. – Менделеева Любовь Дмитриевна (1881–1939) – жена А.А. Блока.

[Закрыть],

что теперь на море.

Лодка на воде,

и звезда – во взоре.

Но зато Л.А. [38]38

Л.А. – Дельмас Любовь Александровна (1884–1969) – оперная певица, увлечение А.А. Блока.

[Закрыть] —

роковая дама,

и вполне мила,

как сказала мама.

Словно сочинил

это Достоевский.

До утра кадил

фонарями Невский.

И красив как бог

на краю могилы

Александр Блок —

умный, честный, милый.

1997

Поехать в августе на юг

на десять дней, трястись в плацкарте,

играя всю дорогу в карты

с прелестной парочкой подруг.

Проститься, выйти на перрон

качаясь, сговориться с первым

о тихом домике фанерном

под тенью шелестящих крон.

Но позабыть вагонный мат,

тоску и чай за тыщу двести,

вдруг повстречавшись в том же месте,

где расставались жизнь назад.

А вечером в полупустой

шашлычной с пустотой во взоре

глядеть в окно и видеть море,

что бушевало в жизни той.

1997

Все примечания к этому стихотворению сделаны Б.Рыжим.

[Закрыть]

Владелец лучшего из баров [40]40

Дозморов действительно владел пивным баром, название которого точно установить не удалось. Впрочем, правнук поэта в своем последнем интервью, данном журналу «Poems and Poets», сказал, что бар никак не назывался вообще или назывался «У Федора».

[Закрыть],

боксер [41]41

О.Дозморов боксом не занимался, что можно увидеть, заглянув в «Воспоминания» поэта. «…Двадцать семь лет, треть моей жизни, прошли в борцовском зале. О, эти продолговатые штанги, круглые гантели и перекладина…» Боксом же занимался Б.Рыжий, который, по меткому замечанию современника, «так любил сей вид спорта, что любого понравившегося ему вмиг окрестит боксером, а после и сам верит в это».

[Закрыть], филолог и поэт,

здоровый, как рязанский боров,

но утонченный на предмет

стиха, прими сей панегирик —

элегик, батенька, идиллик.

Когда ты бил официантов [42]42

Факт избиения официантов официально не подтверждается.

[Закрыть],

я мыслил: разве можно так,

имея дюжину талантов [43]43

О.Дозморов был замечательным музыкантом и рисовал темперой.

[Закрыть],

иметь недюжинный кулак.

Из темперамента иль сдуру

хвататься вдруг за арматуру.

Они кричали, что – не надо

Ты говорил, что – не воруй.

Как огнь, взметнувшийся из ада,

как вихрь, как ливень жесткоструй —

ный, бушевал ты, друг мой милый.

Как Л. Толстой перед могилой.

Потом ты сам налил мне пива,

орешков дал соленых мне.

Две-три строфы [44]44

Какие именно строфы имеются в виду – неизвестно.

[Закрыть]неторопливо

озвучил в грозной тишине.

И я сказал тебе на это:

«Вновь вижу бога и поэта» [45]45

Над этим двустишием Б.Рыжий особенно тяжело и мучительно работал, имеется около двухсот вариантов. «…Боря целый месяц сочинял две особенно важные строчки, а меня с детьми на это время выгнал из дому…» – вспоминает жена Б.Рыжего.

[Закрыть].

…Как наше слово отзовется,

дано ли нам предугадать [46]46

«Как отзовется слово наше, предугадать нам не дано… А нам, друзья, не все ль равно…» Ф.И. Тютчев.

[Закрыть]?

Но, право, весело живется.

И вот уж я иду опять

в сей бар, единственный на свете,

предаться дружеской беседе [47]47

Явная поэтизация. «…В баре этого Дозморова всегда шум, гам. Девки орут, а мужики гогочут. Мат-перемат. Работают сразу два мощных магнитофона и все танцуют. Боже, как злачное место, где всегда ждет меня моя…» (из дневника Б.Рыжего).

[Закрыть].

1997

В те баснословнее года

нам пиво воздух заменяло,

оно, как воздух, исчезало,

но появлялось иногда.

За магазином ввечеру

стояли, тихо говорили.

Как хорошо мы плохо жили,

прикуривали на ветру.

И, не лишенная прикрас,

хотя и сотканная грубо,

жизнь отгораживалась тупо

рядами ящиков от нас.

И только небо, может быть,

глядело пристально и нежно

на относившихся небрежно

к прекрасному глаголу жить.

1997

Ни в пьянстве, ни в любви гусар не знает меру,

а ты совсем не пьешь, что свыше всяких мер.

…Уже с утра явлюсь к Петрову на квартеру —

он тоже, как и ты, гвардейский офицер.

Зачем же не кутить, когда на то есть средства?

Ведь русская гульба – к поэзьи верный путь.

Таков уж возраст наш – ни старость и ни детство —

чтоб гаркнуть ямщику: пошел куда-нибудь!

А этот и горазд: «По-о-оберегись, зараза!» —

прохожему орет, и горе не беда.

Эх, в рыло б получил, да не бывать, когда за

евонною спиной такие господа.

Я ж ямщика тогда подначивать любитель:

зарежешь ли кого за тыщу, сукин сын?

Залыбится, свинья: «Эх, барин-искуситель…»

Да видно по глазам, загубит за алтын.

Зачем же не кутить, и ты кути со мною,

единственная се на свете благодать:

на стол облокотясь, упав в ладонь щекою,

в трактире, в кабаке лениво созерцать,

как подавальщик наш выслушивает кротко

все то, что говорит ему мой vis-а-vis:

«Да семги… Да икры… Да это ж разве водка,

любезный… Да блядей, пожалуй, позови…»

Петрову б все блядей, а мне, когда напьюся,

подай-ка пистолет, да чтоб побольше крыс

шурашилось в углах. Да весь переблююся.

Скабрезности прости. С почтеньем. Твой Борис.

1997

До утра читали Блока,

Говорили зло, жестоко.

Залетал в окошко снег

с неба синего как море.

Тот, со шрамом, Рыжий Боря.

Этот – Дозморов Олег —

филол ог, развратник, Дельвиг,

с виду умница, бездельник.

Первый – жлоб и скандалист,

бабник, пьяница, зануда.

Боже мой, какое чудо

Блок, как мил, мой друг, как чист.

Говорили, пили, ели.

стоп, да кто мы в самом деле?

Может, девочек позвать?

Двух прелестниц ненаглядных

в чистых платьицах нарядных,

двух москвичек, твою мать.

Перед смертью вспомню это,

как стояли два поэта

у открытого окна:

утро, молодость, усталость.

И с рассветом просыпалась

вся огромная страна.

1997

Мальчик пустит по ручью бумажный

маленький кораблик голубой.

Мы по этой улицы однажды

умирать отправимся гурьбой.

Капитаны, боцманы, матросы,

поглядим на крохотный линкор,

важные закурим папиросы

с оттиском печальным «Беломор».

Отупевший от тоски и дыма,

кто-то там скомандует: «Вперед!»

И кораблик жизни нашей мимо

прямо в гавань смерти поплывет.

1997

Евгений Александрович Евтушенко в красной рубахе,

говорящий, что любит всех женщин, —

суть символ эпохи,

ни больше, не меньше,

ни уже, ни шире.

Я был на его концерте

и понял, как славно жить в этом мире.

Я видел бессмертье.

Бессмертье плясало в красной

рубахе, орало и пело

в рубахе атласной

навыпуск – бездарно и смело.

Теперь кроме шуток:

любить наших женщин

готовый, во все времена находился счастливый придурок.

…И в зале рыдают, и зал рукоплещет.

1997

Жалея мальчика, который в парке

апрельском промочил не только ноги,

но и глаза, – ученичок Петрарки, —

наивные и голые амуры,

опомнившись, лопочут, синеоки:

– Чего ты куксишься? Наплюй на это.

Как можно убиваться из-за дуры?

А он свое: «Лаура, Лаурета…»

1997

Я слышу приглушенный мат

и мыслю: грозные шахтеры,

покуривая «Беломоры»,

начальство гневно матерят.

Шахтеры это в самом деле

иль нет? Я топаю ногой.

Вновь слышу голос с хрипотцой:

вы что там, суки, офигели?!

…Сидят – бутыль, немного хлеба —

четырнадцать простых ребят.

И лампочки, как звезды неба,

на лбах морщинистых горят.

1997

Свое некрасивое тело

почти уже вытащив за

порог, он открыл до предела

большие, как небо, глаза.

Тогда, отразившись во взоре

сиреневым и голубым,

огромное небо, как море,

протяжно запело над ним.

Пусть юношам будет наука

на долгие, скажем, года:

жизнь часто прелестная штука,

а смерть безобразна всегда.

1997

Сначала замотало руку,

а после размололо тело.

Он даже заорать с испугу

не мог, такое было дело.

А даже заори, никто бы

и не услышал – лязг и скрежет

в сталепрокатном, жмутся робы

друг к другу, ждут, кто первый скажет.

А первым говорил начальник

слова смиренья и печали.

Над ним два мальчика печальных

на тонких крылышках летали.

Потом народу было много,

был желтый свет зеленой лампы.

Чудн оупасть в объятья Бога,

железные покинув лапы.

1997

Я уеду в какой-нибудь северный город,

закурю папиросу, на корточки сев,

буду ласковым другом случайно заколот,

надо мною расплачется он, протрезвев.

Знаю я на Руси невеселое место,

где веселые люди живут просто так,

попадать туда страшно, уехать – бесчестно,

спирт хлебать для души и молиться во мрак.

Там такие в тайге замурованы реки,

там такой открывается утром простор,

ходят местные бабы, и беглые зеки —

в третью степень возводят любой кругозор.

Ты меня отпусти, я живу еле-еле,

я ничей навсегда, иудей, психопат:

нету черного горя, и черные ели

мне надежное черное горе сулят.

1997

Закурю, облокотившись на оконный подоконник,

начинайся, русский бред и жизни творческий ликбез, —

это самый, самый, самый настоящий уголовник,

это друг ко мне приехал на машине «Мерседес».

Вместе мы учились в школе, мы учились в пятом классе,

а потом в шестом учились и в седьмом учились мы,

и в восьмом, что разделяет наше общество на классы.

Я закончил класс десятый, Серый вышел из тюрьмы.

Это – типа института, это – новые манеры,

это – долгие рассказы о Иване-Дураке,

это – знание Толстого и Есенина. Ну, Серый,

здравствуй – выколото «Надя» на немаленькой руке.

Обнялись, поцеловались, выпили и закусили,

станцевали в дискотеке, на турбазе сняли баб,

на одной из местных строек пьяных нас отмолотили

трое чурок, а четвертый – русский, думаю – прораб.

1997

Взор поднимая к облакам,

раздумываю – сто иль двести.

Но я тебя придумал сам,

теперь пляши со мною вместе.

Давным-давно, давным-давно

ты для Григорьева [48]48

Григорьев – вероятно имеется в виду Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) – русский поэт, литературный критик, переводчик, автор романов, редактор. См. стихотворение 1997 года «Так гранит покрывается наледью…»:…как Григорьев, гуляющий в таборе…

[Закрыть]плясала,

покуда тот глядел в окно

с решеткой – гордо и устало.

Нет ни решетки, ни тюрьмы,

ни «Современника», ни «Волги»,

но, гладковыбритые, мы

такие ж, в сущности, подонки.

Итак, покуда ты жива,

с надежной грустью беспредельной

ищи, красавица, слова

для песни страшной, колыбельной.

1997

Ночь – как ночь, и улица пустынна

так всегда!

Для кого же ты была невинна

и горда?

Вот идут гурьбой милицанеры —

все в огнях

фонарей – игрушки из фанеры

на ремнях.

Вот летит такси куда-то с важным

Седоком,

Чуть поодаль – постамент с отважным

мудаком.

Фабрики. Дымящиеся трубы.

Облака.

Вот и я, твои целую губы:

ну, пока.

Вот иду вдоль черного забора,

набекрень

Кепочку надев, походкой вора,

прячась в тень.

Как и все хорошие поэты

в двадцать два

Я влюблен – и, вероятно, это

не слова.

1997

Развернувшийся где-то в

неком городе Эн,

я из тайных агентов

самый тайный агент.

В самой тихой конторе

в самом сером пальто

покурю в коридоре —

безупречный никто.

Но скажу по секрету,

что у всех на виду

подрывную работу

я прилежно веду.

Отправляются цифры

в дребезжащий эфир —

зашифрованы рифмы

и обиды на мир.

Это все не случайно

и иначе нельзя:

все прекрасное – тайно

и секретно, друзья.

1997

Так гранит покрывается наледью,

и стоят на земле холода —

этот город, покрывшийся памятью,

я покинуть хочу навсегда.

Будет теплое пиво вокзальное,

будет облако над головой,

будет музыка очень печальная —

я навеки прощаюсь с тобой.

Больше неба, тепла, человечности.

Больше черного горя, поэт.

Ни к чему разговоры о вечности,

а точнее, о том, чего нет.

Это было над Камой крылатою,

сине-черною, именно там,

где беззубую песню бесплатную

пушкинистам кричал Мандельштам.

Уркаган, разбушлатившись, в тамбуре

выбивает окно кулаком

как Григорьев, гуляющий в таборе,

и на стеклах стоит босиком.

Долго по полу кровь разливается.

Долго капает кровь с кулака.

А в отверстие небо врывается,

и лежат на башке облака.

Я родился – доселе не верится —

в лабиринте фабричных дворов

в той стране голубиной, что делится

тыщу лет на ментов и воров.

Потому уменьшительных суффиксов

не люблю, и когда постучат

и попросят с улыбкою уксуса,

я исполню желанье ребят.

Отвращенье домашние кофточки,

полки книжные, фото отца

вызывают у тех, кто, на корточки

сев, умеет сидеть до конца.

Свалка памяти: разное, разное.

Как сказал тот, кто умер уже,

безобразное – это прекрасное,

что не может вместиться в душе.

Слишком много всего не вмещается.

На вокзале стоят поезда —

ну, пора. Мальчик с мамой прощается.

Знать, забрили болезного. «Да

ты пиши хоть, сынуль, мы волнуемся».

На прощанье страшнее рассвет,

чем закат. Ну, давай поцелуемся!

Больше черного горя, поэт.

1997

Похоронная музыка

на холодном ветру.

Прижимается муза ко

мне: я тоже умру.

Духовые, ударные

в плане вечного сна.

О мои безударные

«о», ударные «а».

Отрешенность водителя,

землекопа возня.

Не хотите, хотите ли,

и меня, и меня

до отверстия в глобусе

повезут на убой

в этом желтом автобусе

с полосой голубой.

1997

Снег за окном торжественный и гладкий,

пушистый, тихий.

Поужинав, на лестничной площадке

курили психи.

Стояли и на корточках сидели

без разговора.

Там, за окном, росли большие ели —

деревья бора.

План бегства из больницы при пожаре

и все такое.

…Но мы уже летим в стеклянном шаре.

Прощай, земное!

Всем всё равно куда, а мне – подавно,

куда угодно.

Наследственность плюс родовая травма —

душа свободна.

Так плавно, так спокойно по орбите

плывет больница.

Любимые, вы только посмотрите

на наши лица!

1997

До блеска затаскавший тельник,

до дырок износивший ватник,

мне говорил Серега Мельник,

воздушный в юности десантник,

как он попал по хулиганке

из-за какой-то глупой шутки —

кого-то зацепил по пьянке,

потом надбавки да раскрутки.

В бараке замочил узбека.

Таджику покалечил руку.

Во мне он видел человека,

а не какую-нибудь суку.

Мол, этот точно не осудит.

Когда умру, добром помянет.

Быть может, уркою не будет,

но точно мусором не станет.

1997

В два часа открывались винные магазины

и в стране прекращалась работа. Грузины

торговали зельем из-под полы.

Повсюду висели флаги

В зелени скрывались маньяки.

Пионеры были предельно злы,

и говорили про них: гомосеки.

В неделю раз умирали генсеки…

Откинувшийся из тюрьмы сосед

рассказывал небылицы.

Я, прикуривая, опалил ресницы

и мне исполнилось десять лет.

1997

После многодневного запоя

синими глазами мудака

погляди на небо голубое,

тормознув у винного ларька.

Ах, как все прекрасно начиналось:

рифма-дура клеилась сама,

ластилась, кривлялась, вырывалась

и сводила мальчика с ума.

Плакала, жеманница, молилась,

нынче улыбается, смотри:

как-то все, мол, глупо получилось,

сопли вытри и слезу сотри.

Да, сентиментален, это точно.

Слезы, рифмы, все, что было, – бред.

Водка скиснет, но таким же точно

небо будет через тыщу лет.

1997

К А.П.

Почти случайно пьесу Вашу,

вернувшись с минеральных вод,

прочел и вспомнил встречу нашу

в столице позапрошлый год.

…На легкой бричке – по казенным —

я из Казани прилетел

усталым, нищим и влюбленным

в поэмы Александра Л.

Звучит ли ныне эта лира,

умолк ли сей печальный глас?

От «Гезиода и Омира» [49]49

«Гезиод и Омир – соперники» – поэма Константина Николаевича Батюшкова (1787–1855) поэта, переводчика, прозаика.

[Закрыть]

готов заплакать хоть сейчас.

Иль это Батюшков? Но к делу!

нас познакомил Александр…

Простите, с рифмою заело:

тетраэдр… Гектор… автокар!

Да, точно Барюшков! Он, к слову,

поручик тоже. Что потом?

Зашли к жиду Золотареву,

дурным затарились вином.

Пошли гулять на всю округу,

к цыганам ездили гурьбой.

Неделю ехал через Лугу

в село Бобрищево, домой.

Лесочек, поле, шито-крыто,

мила соседка, глуп сосед.

А Вас спросить позвольте: мы-то

стрелялись, что ли? Или нет?

1997

Положив на плечи автоматы,

мимо той, которая рыдала,

уходили тихие солдаты

прямо в небо с громкого вокзала.

Развевались лозунги и флаги,

тяжело гудели паровозы.

Слезы будут только на бумаге,

в небе нету слез и слова «слезы».

Сколько нынче в улицах Свердловска

голых тополей, испепеленных

И летит из каждого киоска

песенка о мальчиках влюбленных.

Потому что нет на свете горя,

никого до смерти не убили.

Синий вечер, розовое море,

белые штаны, автомобили.

1997

В номере гостиничном, скрипучем,

грешный лоб ладонью подперев,

прочитай стихи о самом лучшем,

всех на свете бардов перепев.

Чтобы молодящиеся Гали,

позабыв ежеминутный хлам,

горничные за стеной рыдали,

растирали краску по щекам.

О России, о любви, о чести,

и долой – в чужие города.

Если жизнь всего лишь форма лести,

больше хамства: «Водки, господа!»

Чтоб она трещала и ломалась,

и прощалась с ней душа жива.

В небесах муз ыка сочинялась

вечная – на смертные слова.

1997

Ночь. Каптерка. Домино.

Из второго цеха – гости.

День рождения у Кости

И кончается вино:

ты сегодня младший, брат,

три литрухи и – назад.

И бегу, забыв весь свет,

на меня одна надежда.

В солидоле спецодежда.

Мне почти семнадцать лет.

И обратно – по грязи,

с водкою из магази…

Что такое? Боже мой!

Два мента торчат у «скорой».

Это шкафчик, о который

били Костю головой?

Раз, два, три, четыре, пять

Все – в машину, вашу мать.

Зимний вечер. После дня

трудового над могилой,

впечатляюще унылой

почему-то плачу я:

ну, прощай, Салимов К. У.

Снег ложится на башку.

1997