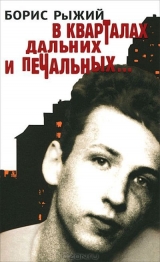

В кварталах дальних и печальных

Текст книги "В кварталах дальних и печальных"

Автор книги: Борис Рыжий

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)

Надиктуй мне стихи о любви,

хоть немного душой покриви,

мое сердце холодное, злое

неожиданной строчкой взорви.

Расскажи мне простые слова,

чтобы кругом пошла голова.

В мокром парке башками седыми,

улыбаясь, качает братва.

Удивляются: сколь тебе лет?

Ты, братишка, в натуре поэт.

Это все приключилось с тобою,

и цены твоей повести нет.

Улыбаюсь, уделав стакан

за удачу, и прячу в карман,

пожимаю рабочие руки,

уплываю, качаясь в туман.

Расставляю все точки на «ё».

Мне в аду полыхать за враньё,

но в раю уготовано место

вам – за веру в призванье моё.

1999

Роме Тягунову

Я работал на драге в поселке Кытлым,

о чем позже скажу в изумительной прозе,

корешился с ушедшим в народ мафиози,

любовался с буфетчицей небом ночным.

Там тельняшку такую себе я купил,

оборзел, прокурил самокрутками пальцы.

А еще я ходил по субботам на танцы

и со всеми на равных стройбатовцев бил.

Да, наверное, все это – дым без огня

и актерство: слоняться, дышать перегаром.

Но кого ты обманешь! А значит, недаром

в приисковом поселке любили меня.

1999

А иногда отец мне говорил,

что видит про утиную охоту

сны с продолженьем: лодка и двустволка.

И озеро, где каждый островок

ему знаком. Он говорил: не видел

я озера такого наяву

прозрачного, какая там охота!

представь себе… А впрочем, что ты знаешь

про наши про охотничьи дела!

Скучая, я вставал из-за стола

и шел читать какого-нибудь Кафку,

жалеть себя и сочинять стихи

под Бродского, о том, что человек,

конечно, одиночество в квадрате,

нет, в кубе. Или нехотя звонил

замужней дуре, любящей стихи

под Бродского, а заодно меня —

какой-то экзотической любовью.

Прощай, любовь! Прошло десятилетье.

Ты подурнела, я похорошел,

и снов моих ты больше не хозяйка.

Я за отца досматриваю сны:

прозрачным этим озером блуждаю

на лодочке дюралевой с двустволкой,

любовно огибаю камыши,

чучела расставляю, маскируюсь

и жду, и не промахиваюсь, точно

стреляю, что сомнительно для сна.

Что, повторюсь, сомнительно для сна,

но это только сон и не иначе,

я понимаю это до конца.

И всякий раз, не повстречав отца,

я просыпаюсь, оттого что плачу.

1999

Прежде чем на тракторе разбиться,

застрелиться, утонуть в реке,

приходил лесник опохмелиться,

приносил мне вишни в кулаке.

С рюмкой спирта мама выходила,

менее красива, чем во сне.

Снова уходила, вишню мыла

и на блюдце приносила мне.

Потому что все меня любили,

дерева молчали до утра.

«Девочке медведя подарили», —

перед сном читала мне сестра.

Мальчику полнеба подарили,

сумрак елей, золото берез.

На заре гагару подстрелили.

И лесник три вишенки принес.

Было много утреннего света,

с крыши в руки падала вода,

это было осенью, а лето

я не вспоминаю никогда.

1999

Ордена и аксельбанты

в красном бархате лежат,

и бухие музыканты

в трубы мятые трубят.

В трубы мятые трубили,

отставного хоронили

адмирала на заре,

все рыдали во дворе.

И на похороны эти

любовался сам не свой

местный даун, дурень Петя,

восхищенный и немой.

Он поднес ладонь к виску.

Он кривил улыбкой губы.

Он смотрел на эти трубы,

слушал эту музыку.

А когда он умер тоже,

не играло ни хрена,

тишина, помилуй, Боже,

плохо, если тишина.

Кабы был постарше я,

забашлял бы девкам в морге,

прикупил бы в Военторге

я военного шмотья.

Заплатил бы, попросил бы,

занял бы, уговорил

бы, с музоном бы решил бы,

Петю, бля, похоронил.

1999

Окраина стройки советской,

фабричные красные трубы.

Играли в душе моей детской

Ерёменко медные трубы.

Ерёменко медные трубы

в душе моей детской звучали.

Навеки влюбленные, в клубе

мы с Ирою К. танцевали.

Мы с Ирою К. танцевали,

целуясь то в щеки, то в губы.

Но сердце мое разрывали

Ерёменко медные трубы.

И был я так молод, когда-то

надменно, то нежно, то грубо,

то жалобно, то виновато…

Ерёменко медные трубы!

1999

Словно в бунинских лучших стихах, ты, рыдая, роняла

из волос – что там? – шпильки, хотела уйти навсегда.

И пластинка играла, играла, играла, играла,

и заело пластинку, и мне показалось тогда,

что и время, возможно, должно соскочить со спирали

и, наверно, размолвка должна продолжаться века.

Но запела пластинка, и губы мои задрожали,

словно в лучших стихах Огарева: прости дурака.

1999

Включили новое кино,

и началась иная пьянка,

но все равно, но все равно

то там, то здесь звучит «Таганка».

Что Ариосто или Дант!

Я человек того покроя —

я твой навеки арестант

и все такое, все такое.

1999

Где обрывается память, начинается старая фильма,

играет старая музыка какую-то дребедень.

Дождь прошел в парке отдыха, и не передать, как сильно

благоухает сирень в этот весенний день.

Сесть на трамвай 10-й, выйти, пройти под аркой

сталинской: все как было, было давным-давно.

Здесь меня брали за руку, тут поднимали на руки,

в открытом кинотеатре показывали кино.

Про те же самые чувства показывало искусство,

про этот самый парк отдыха, про мальчика на руках.

И бесконечность прошлого, высвеченного тускло,

очень мешает грядущему обрести размах.

От ностальгии или сдуру и спьяну можно

подняться превыше сосен, до самого неба на

колесе обозренья, но понять невозможно:

то ли войны еще не было, то ли была война.

Всё в черно-белом цвете, ходят с мамами дети,

плохой репродуктор что-то победоносно поет.

Как долго я жил на свете, как переносил все эти

сердцебиенья, слезы, и даже наоборот.

1999

Когда в подъездах закрывают двери

и светофоры смотрят в небеса,

я перед сном гуляю в этом сквере,

с завидной регулярностью, по мере

возможности, по полтора часа.

Семь лет подряд хожу в одном и том же

пальто, почти не ведая стыда,

не просто подвернувшийся прохожий —

писатель, не прозаик, а хороший

поэт, и это важно, господа.

В одних и тех же брюках и ботинках,

один и тот же выдыхая дым,

как портаки на западных пластинках,

я изучил все корни на тропинках.

Сквер будет назван именем моим.

Пускай тогда, когда затылком стукну

по днищу гроба, в подземелье рухну,

заплаканные свердловчане пусть

нарядят механическую куклу

в мое шмотье, придав движеньям грусть.

И пусть себе по скверу шкандыбает,

пусть курит «Приму» или «Беломор»,

но раз в полгода куклу убирают,

и с Лузиным Серегой запивает

толковый опустившийся актер.

Такие удивительные мысли

ко мне приходят с некоторых пор.

А право, было б шороху в отчизне,

когда б подобны почести – при жизни,

хотя, возможно, это перебор.

1999

Путь до Магадана недалекий,

поезд за полгода довезет…

Горняцкая песня

В обширном здании вокзала

с полуночи и до утра

гармошка тихая играла:

«та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра».

За бесконечную разлуку,

за невозможное прости,

за искалеченную руку,

за черт те что в конце пути —

нечетные играли пальцы,

седую голову трясло.

Круглоголовые китайцы

тащили мимо барахло.

Не поимеешь, выходило,

здесь ни монеты, ни слезы.

Тургруппа чинно проходила,

несли узбеки арбуз ы… [69]69

Вариант строфы:

Тургруппы чинно проходили,

несли узбеки арбуз ы…

Не поимеешь, выходило,

здесь ни монеты, ни слезы.

[Закрыть]

Зачем же, дурень и бездельник,

играешь неизвестно что?

Живи без курева и денег

в одетом наголо пальто.

Надрывы музыки и слезы

не выноси на первый план —

на юг уходят паровозы.

«Уходит поезд в Магадан!»

1999

В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, у дома тополь или клен стоит, ненужный и усталый, в пустое небо устремлен, стоит под тополем скамейка и, лбом уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконь [70]70

Рябоконь Дмитрий Станиславович – поэт, автор нескольких поэтических сборников (род. в 1963 году в г. Березовский Свердловской области), живет в Екатеринбурге.

[Закрыть].

Он развязал и выпил водки, он на хер из дому ушел, он захотел уехать к морю, но до вокзала не дошел. Он захотел уехать к морю, оно страдания предел. Проматерился, проревелся и на скамейке захрапел.

Но море сине-голубое, оно само к нему пришло и, утреннее и родное, заулыбалося светло. И Дима тоже улыбался. И, хоть недвижимый лежал, худой, и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал. Бежит и видит человека на золотом на берегу. А это я никак до моря доехать тоже не могу – уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты.

1999

Город Верхний Уфалей Челябинской области расположен на реке Уфалей на границе Свердловской области.

[Закрыть]

Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей

и обеими руками обнимал моих друзей —

Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.

Над ушами и носами пролетали небеса.

Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,

на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:

лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.

Вот бродяги-работяги поправляются с утра.

Вот с корзинами маячат бабки, дети – грибники.

Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.

Можно лечь на теплый ветер и подумать-полежать:

может, правда нам отсюда никуда не уезжать?

А иначе даром, что ли, желторотый дуралей —

я на крыше паровоза ехал в город Уфалей!

И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,

«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.

1999

Нужно двинуть поездом на север,

на ракете в космос сквозануть,

чтобы человек тебе поверил,

обогрел и денег дал чуть-чуть.

А когда родился обормотом

и умеешь складывать слова,

нужно серебристым самолетом

долететь до города Москва.

1999

Уж убран с поля начисто турнепс

и вывезены свекла и капуста.

На фоне развернувшихся небес

шел первый снег, и сердцу было грустно.

Я шел за снегом, размышляя о

бог знает чем, березы шли за мною.

С голубизной мешалось серебро,

мешалось серебро с голубизною.

1999

Только справа соседа закроют, откинется слева [72]72

закроют – посадят, откинется – выйдет на свободу (жарг.).

[Закрыть]:

если кто обижает, скажи, мы соседи, сопляк.

А потом загремит дядя Саша, и вновь дядя Сева

в драной майке на лестнице: так, мол, Бориска, и так,

если кто обижает, скажи. Так бы жили и жили,

но однажды столкнулись – какой-то там тесть или зять

из деревни, короче, они мужика замочили.

Их поймали и не некому стало меня защищать.

Я зачем тебе это сказал, а к тому разговору,

что вчера на башке на моей ты нашла серебро —

жизнь проходит, прикинь! Дай мне денег, я двину к собору,

эти свечи поставлю, отвечу добром на добро.

1999

У памяти на самой кромке

и на единственной ноге

стоит в ворованной дубленке

Василий Кончев – Гончев, «гэ»!

Он потерял протез по пьянке,

а с ним ботинок дорогой.

Пьет пиво из литровой банки,

как будто в пиве есть покой.

А я протягиваю руку:

уже хорош, давай сюда!

Я верю, мы живем по кругу,

не умираем никогда.

И остается, остается

мне ждать, дыханье затая:

вот он допьет и улыбнется.

И повторится жизнь моя.

1999

До пупа сорвав обноски,

с нар сползают фраера,

на спине Иосиф Бродский

напортачену бугра —

начинаются разборки

за понятья, за наколки.

Разрываю сальный ворот:

душу мне не береди.

Профиль Слуцкого наколот

на седеющей груди!

1999

Ты столь паршива, моя кошка,

что гимн слагать тебе не буду.

Давай, гляди в свое окошко,

пока я мою здесь посуду.

Тебя я притащил по пьянке,

была ты маленьким котенком.

И за ушами были ранки.

И я их смазывал зеленкой.

Единственное, что тревожит —

когда войду в пределы мрака,

тебе настанет крышка тоже.

И в этом что-то есть однако.

И вот от этого мне страшно.

И вот поэтому мне больно.

А остальное все – не важно.

Шестнадцать строчек. Ты довольна?

1999

Не забывай, не забывай

игру в очко на задней парте.

Последний ряд в кинотеатре.

Ночной светящийся трамвай.

Волненье девичьей груди.

Но только близко, близко, близко

(не называй меня Бориской!)

не подходи, не подходи.

Всплывет ненужная деталь:

– Прочти-ка Одена [73]73

Оден Уистен Хью (1907–1973) – англо-американский поэт, певец одиночества и жизненных разочарований.

[Закрыть], Бориска…

Обыкновенная садистка.

И сразу прошлого не жаль.

1999

Прошел запой, а мир не изменился,

пришла муз ыка, кончились слова.

Один мотив с другим мотивом слился.

(Весьма амбициозная строфа.)

…а может быть, совсем не надо слов

для вот таких – каких таких? – ослов…

Под сине-голубыми облаками

стою и тупо развожу руками,

весь музыкою полон до краев.

1999

У современного героя

я на часок тебя займу,

в чужих стихах тебя сокрою

поближе к сердцу моему.

Вот: бравый маленький поручик,

на тройке ухарской лечу.

Ты, зябко кутаясь в тулупчик,

прижалась к моему плечу.

И эдаким усталым фатом,

закуривая на ветру,

я говорю: живи в двадцатом.

Я в девятнадцатом умру.

Но больно мне представить это:

невеста, в белом, на руках

у инженера-дармоеда,

а я от неба в двух шагах.

Артериальной теплой кровью

я захлебнусь под Машуком,

и медальон, что мне с любовью,

где ты ребенком… В горле ком.

1999

Всякий раз, гуляя по Свердловску,

я в один сворачиваю сквер,

там стоят торговые киоски

и висит тряпье из КНР.

За горою джинсового хлама

вижу я знакомые глаза.

Здравствуй, одноклассница Татьяна!

Где свиданья чистая слеза?

Азеров измучила прохлада.

В лужи осыпается листва.

Мне от сказки ничего не надо,

кроме золотого волшебства.

Надо, чтобы нас накрыла снова,

унесла зеленая волна

в море жизни, океан былого,

старых фильмов, музыки и сна.

1999

На фоне граненых стаканов

рубаху рвануть что есть сил…

Наколка – Георгий Ив анов —

на Вашем плече, Михаил.

Вам грустно, а мне одиноко.

Нам кажут плохое кино.

Ах, Мишенька, с профилем Блока

на сердце живу я давно.

Аптека, фонарь, незнакомка —

не вытравить этот пейзаж

Гомером, двухтомником Бонка…

Пойдемте, наш выход, на пляж.

1999

Подались хулиганы в поэты,

под сиренью сидят до утра,

сочиняют свои триолеты.

Лохмандеи пошли в мусора —

ловят шлюх по ночным переулкам,

в нулевых этажах ОВД

в зубы бьют уважаемым уркам,

и т. д., и т. п., и т. д.

Но отыщется нужное слово,

но забродит осадок на дне,

время вспять повернется, и снова

мы поставим вас к школьной стене.

1999

Так я понял: ты дочь моя, а не мать,

только надо крепче тебя обнять

и взглянуть через голову за окно,

где сто лет назад, где давным-давно

сопляком шмонался я по двору

и тайком прикуривал на ветру,

окружен шпаной, но всегда один —

твой единственный, твой любимый сын.

Только надо крепче тебя обнять

и потом ладоней не отнимать

сквозь туман и дождь, через сны и сны.

Пред тобой одной я не знал вины.

И когда ты плакала по ночам,

я, ладони в мыслях к твоим плечам

прижимая, смог наконец понять,

понял я: ты дочь моя, а не мать.

И настанет время потом, потом —

не на черно-белом, а на цветном

фото, не на фото, а наяву

точно так же я тебя обниму.

И исчезнут морщины у глаз, у рта,

ты ребенком станешь – о, навсегда! —

с алой лентой, вьющейся на ветру.

…Когда ты уйдешь, когда я умру.

1999

Я зеркало протру рукой

и за спиной увижу осень.

И беспокоен мой покой,

и счастье счастья не приносит.

На землю падает листва,

но долго кружится вначале.

И без толку искать слова

для торжества такой печали.

Для пьяницы-говоруна

на флейте отзвучало лето,

теперь играет тишина

для протрезвевшего поэта.

Я ближе к зеркалу шагну

и всю печаль собой закрою.

Но в эту самую мину —

ту грянет ветер за спиною.

Все зеркало заполнит сад,

лицо поэта растворится.

И листья заново взлетят,

и станут падать и кружиться.

1999

Нагой, но в кепке восьмигранной, переступая через нас,

со знаком качества на члене, идет купаться дядя Стас.

У водоема скинул кепку, махнул седеющей рукой:

айда купаться, недотепы, и – оп о сваю головой.

Он был водителем «камаза». Жена, обмякшая от слез

И вот: хоронят дядю Стаса под вой сигналов, скрип колес.

Такие случаи бывали, что мы в натуре, сопляки, стояли

и охуевали, чесали лысые башки. Такие вещи нас касались,

такие песни про тюрьму на двух аккордах обрывались,

что не расскажешь никому.

А если и кому расскажешь, так не поверят ни за что,

и, выйдя в полночь, стопку вмажешь в чужом пальте,

в чужом пальто. И, очарованный луною, окурок выплюнешь

на снег и прочь отчалишь.

Будь собою, чужой, ненужный человек.

*

Участковый был тихий и пьяный, сорока или более

лет. В управлении слыл он смутьяном – не давали ему

пистолет. За дурные привычки, замашки двор его поголовно

любил. Он ходил без ментовской фуражки, в кедах на босу

ногу ходил. А еще был похож на поэта, то ли Пушкина,

то ли кого. Со шпаною сидел до рассвета. Что еще я о нем?

Ничего мне не вспомнить о нем, если честно. А напрячься,

и вспомнится вдруг только тусклая возле подъезда

лампочка с мотыльками вокруг.

*

Хожу по прошлому, брожу, как археолог. Наклейку,

марку нахожу, стекла осколок. …Тебя нетронутой, живой,

вполне реальной, весь полон музыкою той вполне печальной.

И пролетают облака, и скоро вечер, и тянется моя рука

твоей навстречу. Но растворяются во мгле дворы и зданья.

И ты бледнеешь в темноте – мое созданье, то, кем я

жил и кем я жив в эпохе дальней.

И все печальнее мотив, и все печальней.

1999

Вы, Нина, думаете, Вы

нужны мне, что Вы, я, увы

люблю прелестницу Ирину,

а Вы, увы, не таковы.

Ты полагаешь, Гриня, ты

мой друг единственный? Мечты.

Леонтьев, Дормозов и Лузин —

вот, Гриня, все мои кенты.

Леонтьев – гений и поэт,

и Дормозов, базару нет,

поэт, а Лузин – абсолютный

на РТИ авторитет.

1999

В феврале на Гран-канале

в ночь тринадцатого дня

на венцьанском карнавале

вы станцуете для меня.

Я в России, я в тревоге

за столом пишу слова:

не-устали-ль-ваши-ноги —

не-кружится-ль-голова?

Предвкушаю ваши слезы

в робких ямочках у рта:

вы в России, где морозы,

ночь, не видно ни черта.

Вы на Родине, в печали.

Это, деточка, фигня —

вы на этом карнавале

потанцуйте для меня.

1999

Герасима Петровича рука не дрогнула. Воспоминанье

номер один: из лужи вытащил щенка – он был живой,

а дома помер. И все. И я его похоронил. И всё. Но для чего,

не понимаю, зачем ребятам говорил, что скоро всех собакой

покусаю, что пес взрослеет, воет по ночам, а по утрам ругаются соседи?

Потом я долго жил на этом свете и огорчался или огорчал, и стал большой.

До сей поры, однако, не постоянно, граждане, а вдруг,

сжав кулаки в карманах брюк, боюсь вопроса: где твоя собака?

1992, 1999

Первый снег, очень белый и липкий,

и откуда-то издалека:

наши лица, на лицах улыбки,

мы построили снеговика.

Может только, наверно, искусство

о таких безмятежностях врать,

там какое-то странное чувство

начинало веселью мешать.

Там какое-то странное чувство

улыбаться мешало, а вот:

чувство смерти, чтоб ей было пусто.

Хули лыбишься, старая ждет!

1999

Тонкой дымя папироской,

где-то без малого час

Яков Петрович Полонский

пишет стихи про Кавказ.

Господи, только не сразу

финку мне всаживай в грудь.

Дай дотянуть до «Кавказу» [75]75

Цикл стихов Я. Полонского «Закавказье» (1846–1851), посвященных жизни и быту кавказцев.

[Закрыть].

Дай сочинить что-нибудь.

Раз, и дурное забыто.

Два, и уже не стучат

в гулком ущелье копыта,

кони по небу летят.

Доброе – как на ладони.

Свет на висках седока.

Тонкие черные кони

в синие прут облака.

1999

Тушь, губная помада

на столе у окна,

что забыла когда-то,

исчезая, одна.

Ты забыла, забыла

на окне у стола,

ты меня разлюбила,

ты навеки ушла.

Но с похмелья сознанье

я теряю когда,

в голубое сиянье

ты приходишь сюда.

И прохладна ладошка

у меня на губах,

и деревья к окошку

подступают в слезах.

И с тоскою во взоре

ты глядишь на меня,

шепчешь: «Боренька, Боря!»

И целуешь меня.

1999

Померкли очи голубые,

Погасли черные глаза —

Стареют школьницы былые,

Беседки, парки, небеса.

Исчезли фартучки, манжеты,

А с ними весь ажурный мир.

И той скамейки в парке нету,

Где было вырезано «Б. Р.».

Я сиживал на той скамейке,

Когда уроки пропускал.

Я для одной за три копейки

Любовь и солнце покупал.

Я говорил ей небылицы:

Умрем, и все начнется вновь.

И вновь на свете повторится

Скамейка, счастье и любовь.

Исчезло все, что было мило,

Что только-только началось, —

Любовь и солнце – мимо, мимо

Скамейки в парке пронеслось.

Осталась глупая досада —

И тихо злит меня опять

Не то, что говорить не надо,

А то, что нечего сказать.

Былая школьница, по плану —

У нас развод, да будет так.

Прости былому хулигану —

что там? – поэзию и мрак.

Я не настолько верю в слово,

Чтобы, как в юности, тогда,

Сказать, что все начнется снова.

Ведь не начнется никогда.

1999

Эвтерпа, поцелуй и позабудь,

где Мельпомена, музы жизни где,

Явись ко мне, и в эту ночь побудь

со мною, пусть слова твои, во мне

преобразившись, с новою тоской

прольются на какой-нибудь листок

бумаги. О, глаза на мир раскрой

тому, кто в нем и глух и одинок.

1999

В наркологической больнице

с решеткой черной на окне

к стеклу прильнули наши лица,

в окне Россия, как во сне.

Тюремной песенкой отпета,

последним уркой прощена

в предсмертный час, за то что, это,

своим любимым не верна.

Россия – то, что за пределом

тюрьмы, больницы, ЛТП.

Лежит Россия снегом белым

и не тоскует по тебе.

Рук не ломает и не плачет

с полуночи и до утра.

Все это ничего не значит.

Отбой, ребята, спать пора!

1999