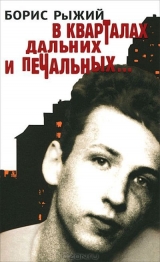

В кварталах дальних и печальных

Текст книги "В кварталах дальних и печальных"

Автор книги: Борис Рыжий

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)

Вы говорите: «Мысль

только…» Но если так

я разумею, мы с

вами идём во мрак.

Разум, идея, мозг,

грозная сеть наук.

Глупость какая – Бог.

Что это – чувство? Звук.

Ежели так, какой

в смысле есть смысл. Нули

мы, или новый слой

луковицы-Земли.

Ежели так, тогда

мне пустота ясна

космоса. Но пока

здесь, на Земле, весна,

волнует меня одна

тема под пенье птиц:

девичих ног длина

и долгота ресниц.

Вот что скажу ещё:

будем мы жить, пока

чувства решают всё,

трепет души, стиха.

1995, ноябрь

Ходил-бродил по свалке нищий

и штуки-дрюки собирал —

разрыл клюкою пепелище,

чужие крылья отыскал.

Ну что же ты, лети, бедняга,

не бойся больше ничего.

Ты – здесь никто, дурак, бродяга —

там будешь ангелом Его.

Но оправданье было веским,

он прошептал его: «Заметь,

мне на земле проститься не с кем,

чтоб в небо белое лететь».

1995

Девочки-монашки

в городском саду.

Все они милашки

на мою беду.

За стеною белый

виден белый храм.

Богу нету дела,

что творится там.

Что же ты, остатки

разливай, дружок.

Я за вас, касатки,

пью на посошок.

Не любви Господней,

право же, желать.

Вот что мне сегодня

хочется сказать.

Вы не одиноки,

ибо с вами Бог.

Это так жестоко —

как я одинок.

Днем я пью, а ночью

я пишу стихи.

Это, между прочим,

все мои грехи.

Вот бы кто с любовью,

чтоб меня спасти,

тихо к изголовью

– Господи, прости! —

просто сел, родные,

что-то нашептал.

Чтоб совсем иные

я стихи писал.

1995, ноябрь

Не здесь, на мосту, но там, под водой,

мы долго стояли с тобой —

под волны бежав от себя, за черту —

на ржавом старинном мосту.

Мы здесь расставались с тобой навсегда.

Но там, где чернела вода,

казалось, мы будем обнявшись века

стоять. И шумела река.

И дни пролетели. И с мыслью одной

пришел я сюда. Под водой

мы не расставались. И я закурил

тихонько. И я загрустил.

О, жизнь. Лабиринты твои,

зеркала кривые. Любовь умерла.

Как сладко и горько мне думать о том,

что там в измеренье ином,

я счастлив. Я молод. Я нежен, как бог.

И ты меня любишь, дружок.

1995, ноябрь

Прости меня, мой ангел, просто так —

за то, что жил в твоей квартире.

За то, что пил. За то, что я – чужак —

так горячо, легко судил о мире.

Тот умница, – твердил, – а тот дурак.

Я в двадцать лет был мальчиком больным

и строгим стариком одновременно.

Я говорил: «Давай поговорим

о том, как жизнь страшна и как мгновенна.

И что нам ад – мы на земле сгорим».

И всяким утром, пробудившись, вновь

я жить учился – тяжко, виновато.

Во сне была и нежность и любовь.

А ты, а ты была так яви рада.

А я, я видел грязь одну да кровь.

Меня прости. Прощением твоим

я буду дорожить за тем пределом,

где все былое – только отблеск, дым.

…за то, что не любил, как ты хотела,

но был с тобой и был тобой любим!

1995, ноябрь

Когда я утром просыпаюсь,

я жизни заново учусь.

Друзья, как сложно выпить чаю.

Друзья мои, какую грусть

рождает сумрачное утро,

давно знакомый голосок,

газеты, стол, окошко, люстра.

«Не говори со мной, дружок».

Как тень слоняюсь по квартире,

гляжу в окно или курю.

Нет никого печальней в мире —

я это точно говорю.

И вот, друзья мои, я плачу,

шепчу, целуясь с пустотой:

«Для этой жизни предназначен

не я, но кто-нибудь иной —

он сильный, стройный, он, красивый,

живет, живет себе, как бог.

А боги всё ему простили

за то, что глуп и светлоок».

А я со скукой, с отвращеньем

мешаю в строчках боль и бред.

И нет на свете сожаленья,

и состраданья в мире нет.

1995, декабрь

Ах, бабочка – два лепесточка

порхающих. Какую тьму

пророчишь мне, сестричка? Дочка,

что пишут сердцу моему

такие траурные крылья

на белом воздухе? Не так

ли я, почти что без усилья,

за пустяком пишу пустяк:

«Летай. Кружись. Еще немножко.

Я, дорогая, не допел.

Спою и сам тебе ладошку

подставлю, белую как мел».

1995, декабрь

Видишь дом, назови его дом.

Видишь дерево, дерево тоже

назови, а потом… А потом

назови человека прохожим.

Мост мостом постарайся назвать.

Помни, свет называется светом.

Я прошу тебя не забывать

говорить с каждым встречным предметом.

Меня, кажется, попросту нет —

спит, читает, идет на работу

чей-то полурасслышанный бред,

некрасивое чучело чье-то.

И живу-не-живу я, пока

дорогими устами своими —

сквозь туман, сон, века, облака —

кто-нибудь не шепнет мое имя.

Говори, не давай нам забыть

наше тяжкое дело земное.

Помоги встрепенуться, ожить,

милый друг, повстречаться с собою.

1995, декабрь

Не верю в моду, верю в жизнь и смерть.

Мой друг, о чем угодно можно спеть.

О чем угодно можно говорить —

и улыбаться мило, и хитрить.

Взрослею, и мне с недавних пор

необходим серьезный разговор.

О гордости, о чести, о земле,

где жизнь проходит, о добре и зле.

Пусть тяжело уйти и страшно жить,

себе я не устану говорить:

«Мне в поколенье друга не найти,

но мне не одиноко на пути.

Отца и сына за руки беру —

не страшно на отеческом ветру.

Я человек, и так мне суждено —

в цепи великой хрупкое звено.

И надо жить, чтоб только голос креп,

чтоб становилась прочной наша цепь».

Пусть одиночество звенит вокруг —

нам жаль его, и только, милый друг.

1995, декабрь

С мертвой куколкой мертвый ребенок

на кровать мою ночью садится.

За окном моим белый осколок

норовит оборваться, разбиться.

«Кто ты, мальчик?» – «Я девочка, дядя.

Погляди, я как куколка стала…»

– Ах, чего тебе, девочка, надо,

своего, что ли, горя мне мало?»

«Где ты был, когда нас убивали?

Самолеты над нами кружились…

– Я писал. И печатал в журнале.

Чтобы люди добрей становились…»

Искривляются синие губки,

и летит в меня мертвая кукла.

Просыпаюсь – обидно и жутко.

За окном моим лунно и тускло.

Нет на свете гуманнее ада,

ничего нет банальней и проще.

Есть места, где от детского сада

пять шагов до кладбищенской рощи.

Так лежи в своей теплой могиле,

без тебя мне находятся судьи…

Боже мой, а меня не убили

на войне вашей, милые люди?

1995, декабрь

Те кто в первом ряду —

руку ребром ко лбу,

во втором стоишь – ковыряй в носу.

Я всегда стоял во втором ряду.

Пионерский лагерь в рябом лесу.

Катя, Света, Лена, Ирина – как

тебя звали? – зелень твоих колен

это сердце нежно повергла в мрак.

Обратила душу в печаль и тлен.

Даже если вдруг повернётся вспять,

не прорваться грудью сквозь этот строй,

чтоб при всём параде тебя обнять.

Да мгновенье ока побыть с тобой.

Слишком плотно, мрачно стоят ряды,

активисты в бубны колотят злей…

Так прощай, во всём остаёшься ты.

…И глядел со стенда Марат Казей.

1995, декабрь

Неужели жить? Как это странно —

за ночь жить так просто разучиться.

Отдалённо слышу и туманно

чью-то речь красивую. Укрыться,

поджимая ноги, с головою,

в уголок забиться. Что хотите,

дорогие, делайте со мною.

Стойте над душою, говорите.

Я и сам могу себе два слова

нашептать в горячую ладошку:

«Я не вижу ничего плохого

в том, что полежу ещё немножко, —

ах, укрой от жизни, одеялко,

разреши несложную задачу».

Боже, как себя порою жалко —

надо жить, а я лежу и плачу.

1995, декабрь

…Звезд на небе хоровод —

это праздник, Новый год.

За столом с тобой болтая,

засидимся до утра.

Ну, снимайся, золотая

с мандарина кожура.

Так, пузатая бутыль,

открывайся – мир мне мил —

заливай хрусталь бокала.

Ты, бесстыдница-свеча,

загорайся вполнакала —

оттени мою печаль.

Вот и сочинил стишок —

так, безделку, восемь строк.

Пьян, ты скажешь? Ну и что же?

Выпить я всегда не прочь.

Только вот на что похожа,

дай-ка вспомню, эта ночь.

Снег кружится за окном,

за окошком синий гном

ловит белую снежинку,

рот кривит да морщит лоб.

Да, на детскую картинку,

на открытку за 3 коп.

1995

1996

Я так хочу прекрасное создать,

печальное, за это жизнь свою

готов потом хоть дьяволу отдать.

Хоть дьявола я вовсе не люблю.

Поверь, читатель, не сочти за ложь —

что проку мне потом в моей душе?

Что жизнь моя, дружок? – цена ей грош,

а я хочу остаться в барыше.

1995

Крошка-мочка. Огни

разноцветные. Хлопушки.

Залпом выпалят они —

и на остренькой макушке

нашей елочки звезда

загорится навсегда.

А под елочкой, гляди,

как уютно. Теплой ватой

ствол укутан. Конфетти.

Там. По-детски виновато

я под елочку смотрю

и с тобою говорю.

Хочешь, стану вот таким,

вот такусеньким. С иголку

ростом. Крохотным, смешным,

беззащитным. И под елку

жить уйду. Устроюсь там

с тихой сказкой пополам.

…Крошку хлеба принесешь

и нальешь наперсток водки.

Не простишь и не поймешь.

Погляжу тепло и кротко

На тебя. Ну что? Что я мог,

право, ростом с ноготок.

1 января 1996

В провинциальном городке,

когда в кармане ни копейки,

с какой-то книжечкой в руке

сидишь и куришь на скамейке

и в даль бесцветную глядишь

и говоришь как можно тише:

взлететь бы, право, выше крыш

и выше звезд и горя выше,

но что-то держит, осень ли

шуршит листвой: смирись, бескрылый.

Иль притяжение земли.

Нет, гравитация, мой милый.

1996

Дивным светом иных светил

озаренный, гляжу во мрак.

Знаешь, как я тебя любил,

заучил твои строки как.

…У барыги зеленый том

на последние покупал —

бедный мальчик, в углу своем

сам себе наизусть читал.

Так прощай навсегда, старик,

говорю, навсегда прощай.

Белый ангел к тебе приник,

ибо он существует, Рай.

Мне теперь не семнадцать лет,

и ослаб мой ребячий пыл.

Так шепчу через сотни лет:

«Знаешь, как я тебя любил».

Но представить тебя, уволь,

в том краю облаков, стекла,

где безумная гаснет боль

и растут на спине крыла.

1996, январь

…Мне нравятся детские сказки,

фонарики, горки, салазки,

значки, золотинки, хлопушки,

баранки, конфеты, игрушки,

…больные ангиной недели

чтоб кто-то сидел на постели

и не отпускал мою руку —

навеки – на адскую муку.

1996, январь

…просто так, не к дню рожденья, ни за что

мне купила мама зимнее пальто

в клетку серую, с нашивкою «СОВШВЕЙ» —

даже лучше чем у многих у друзей.

Ах ты, милое, красивое, до пят.

«Мама, папа, посмотрите, как солдат,

мне ремень еще такой бы да ружье

вот такое, вот такое, да еще…»

…В эту зиму было холодно, темно,

страшно, ветрено, бесчеловечно, но

сын, родившийся под Красною звездой, —

я укутан был Великою страной.

1996, январь

О нет, я не молчу, когда молчит народ,

я слышу ангельские стоны,

Я вижу, Боже мой, на бойню – словно скот —

сынов увозят эшелоны.

Зачем они? Куда? И что у них в руках?

И в душах что? И кто в ответе?

Я верую в добро, но вижу только страх

и боль на белом свете.

И кто в ответе? Тот уральский истукан?

С него и Суд не спросит Страшный —

не правда ли смешно, вдруг в ад пойдёт баран,

к тому ж и шерстию неважный.

Россия, Боже мой, к чему её трава,

зачем нужны её берёзы?

Зачем такая ширь? О, бедные слова,

неиссякаемые слёзы.

Ты хочешь крови? Что ж, убей таких, как я,

пускай земля побагровеет.

…Господь, но пусть глупцов великая семья

живёт – умнеет и добреет.

1996, январь

О, черный бокс!

О, мышцы, шприцы!

…На ринге бог с

лицом убийцы.

О, пот и пар!

О, искры, брызги!

…Лишь то удар,

что стоит жизни.

Что режет бровь

и рушит крепость.

Моя любовь —

твоя свирепость.

О, костный хруст!

О, ребра, плечи!

…Пусть кровь из уст

– заместо речи —

сердца зальет…

В конечном счете

так стих живет, —

и вы живете.

1996, январь

1.

…мы с тобою пойдем туда,

где над лесом горит звезда.

…мы построим уютный дом,

будет сказочно в доме том.

Да оставим открытой дверь,

чтоб заглядывал всякий зверь

есть наш хлеб. И лакая квас,

говорил: «Хорошо у вас».

2.

…мы с тобою пойдем-пойдем,

только сердце с собой возьмем.

…мы возьмем только нашу речь,

чтобы слово «люблю» беречь.

Что ж еще нам с собою взять?

Надо валенки поискать —

как бы их не поела моль.

Что оставим? Печаль и боль.

3.

Будет крохотным домик, да,

чтоб вместилась любовь туда.

Чтоб смогли мы его вдвоем

человечьим согреть теплом.

А в окошечко сотню лет

будет литься небесный свет —

освещать мои книги и

голубые глаза твои.

4.

Всякий день, ровно в три часа,

молока принесет коза.

Да, в невинной крови промок,

волк ягненочка на порог

принесет – одинок я, стар —

и оставит его нам в дар,

в знак того, что он любит нас, —

ровно в два или, скажем, в час.

5.

…а когда мы с тобой умрем,

старый волк забредет в наш дом,

хлынут слезы из синих глаз,

снимет шкуру, укроет нас.

Будет нас на руках носить

да по-волчьему петь-бубнить:

«Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Бу-бу…» —

в кровь клыком раскусив губу.

1996, январь

Когда концерт закончился и, важно,

Как боги, музыканты разойдутся,

Когда шаги, прошелестев бумажно,

с зеленоватой тишиной сольются,

Когда взметнутся бабочки, и фраки

закружатся как траурные птицы,

И страшные появятся во мраке

бескровные, болезненные лица…

…И первый, не скрывая нетерпенья,

кивнет, ломая струны, словно нити,

связующие вечность и мгновенье:

«Ломайте скрипки, музыку ищите!»

1996, февраль

Во всем, во всем я, право, виноват,

пусть не испачкан братской кровью,

в любой беде чужой, стоящей над

моей безумною любовью,

во всем, во всем, вини меня, вини,

я соучастник, я свидетель,

за все, за боль, за горе, прокляни

за ночь твою, за ложь столетий,

за все, за все, за веру, за огонь

руби налево и направо,

за жизнь, за смерть, но одного не тронь,

а впрочем, вероятно, право,

к чему они, за детские стихи,

за слезы, страх, дыханье ада,

бери и жги, глаза мои сухи,

мне ничего, Господь, не надо.

1996, февраль

Напялим черный фрак

и тросточку возьмем —

постукивая так,

по городу пойдем.

Где нищие, жлобье,

безумцы и рвачи —

сокровище мое,

стучи, стучи, стучи.

Стучи, моя тоска,

стучи, моя печаль,

у сердца, у виска

за все, чего мне жаль.

За всех, кто умирал

в удушливой глуши.

За всех, кто не отдал

за эту жизнь души.

Среди фуфаек, роб

и всяческих спецух

стучи сильнее, чтоб

окреп великий слух.

Заглянем на базар

и в ресторан зайдем.

Сжирайте свой навар,

мы дар свой не сожрем.

Мы будем битый час

слоняться взад-вперед.

…И бабочка у нас

на горле оживет.

1996, март

Не признавайтесь в любви никогда,

чувства свои выдавая, не рвите,

«нет» ожидая в ответ или «да», —

самые тонкие, тайные нити;

ты улыбнешься, и я улыбнусь,

я улыбнулся, и ты улыбнулась,

счастье нелепое, светлая грусть:

я не люблю я люблю не люблю вас…

1996

…Некрасивый трубач

на причале играл —

будто девочке мяч,

небеса надувал.

Мы стояли с тобой

над рекою, дружок,

и горел за рекой

голубой огонек.

Как Дюймовочка, ты

замерзала тогда —

разводили мосты,

проходили года.

Свет холодный звезда

проливала вдали.

А казалось тогда,

это ангелы шли

по полярным цветам

петроградских полей,

прижимая к губам

голубых голубей.

1996, март

Не знаю, с кем, зачем я говорю —

так, глядя на весеннюю зарю,

не устаю себе под нос шептать:

«Как просто все однажды потерять…»

Так, из окна мне жизнь моя видна —

и ты, мой друг, и ты, моя весна,

тем и страшны, что нету вас милей,

тем и милы, что жизнь еще страшней.

1996, март

Ах, боже мой, как скучно, наконец,

что я не грузчик или продавец.

…Как надоело грузчиком не быть —

бесплатную еду не приносить,

не щурить на соседку глаз хитро

и алкоголь не заливать в нутро…

…Бессмертия земного с детских лет

назначен я разгадывать секрет —

но разве это, Боже мой, судьба?

«…Спаси, – шепчу я, – Боже мой, раба,

дай мне селедки, водки дай, любви

с соседкою, и сам благослови…»

1996, март

Век, ты пахнешь падалью,

умирай, проклятый.

Разлагайся весело,

мы сгребём лопатой,

что тобой наделано —

да-с, губа не дура.

…Эй, бомбардировщики,

вот – архитектура.

Ведь без алых ленточек,

бантиков и флагов

в сей пейзаж не впишешься —

хмур, неодинаков.

Разбомбите, милые,

всё, что конструктивно,

потому что вечное,

нежное – наивно.

С девочкой в обнимочку,

пьяненький немножко,

рассуждаешь весело:

разве эта ножка —

до чего прелестная —

создана для маршей?

…Замените Ленина

сапожком из замши.

1996, март

Ах, что за люди, что у них внутри?

Нет, вдумайся, нет, только посмотри,

как крепко на земле они стоят,

как хорошо они ночами спят,

как ты на фоне этом слаб и сир.

…А мы с тобой, мой ангел, в этот мир

случайно заглянули по пути,

и видим – дальше некуда идти.

Ни хлеба нам не надо, ни вина,

на нас лежит великая вина,

которую нам Бог простит, любя.

Когда б душа могла простить себя…

1996, март

…Мальчиком с уроков убегу,

потому что больше не могу

слушать звонкий бред учителей.

И слоняюсь вдоль пустых аллей,

на сырой скамеечке сижу —

и на небо синее гляжу.

И плывут по небу корабли,

потому что это край земли.

…И секундной стрелочкой звезда

направляет лучик свой туда,

где на кромке сердца моего

кроме боли нету ничего.

1996, март

Я в детстве думал: вырасту большим —

и страх и боль развеются как дым.

И я увижу важные причины,

когда он станет тоньше паутины.

Я в детстве думал: вырастет со мной

и поумнеет мир мой дорогой.

И ангелы, рассевшись полукругом,

поговорят со мною и друг с другом.

Сто лет прошло. И я смотрю в окно.

Там нищий пьёт осеннее вино,

что отливает безобразным блеском.

…А говорить мне не о чем и не с кем.

1996, март

Благодарю за все. За тишину.

За свет звезды, что спорит с темнотою.

Благодарю за сына, за жену.

За музыку блатную за стеною.

За то благодарю, что, скверный гость,

я все-таки довольно сносно встречен.

И для плаща в прихожей вбили гвоздь.

И целый мир взвалили мне на плечи.

Благодарю за детские стихи.

Не за вниманье вовсе, за терпенье.

За осень. За ненастье. За грехи.

За неземное это сожаленье.

За Бога и за ангелов его.

За то, что сердце верит, разум знает.

Благодарю за то, что ничего

подобного на свете не бывает.

За все, за все. За то, что не могу,

чужое горе помня, жить красиво.

Я перед жизнью в тягостном долгу.

И только смерть щедра и молчалива.

За все, за все. За мутную зарю.

За хлеб, за соль, тепло родного крова.

За то, что я вас всех благодарю

за то, что вы не слышите ни слова.

1996, март

Привести свой дом…

А.П.

Когда бы смерть совсем стирала

что жизнь напела, нашептала —

пускай не всё, а только треть —

я б не раздумывал нимало

и согласился умереть.

Милы кладбищенские грядки.

А ну, сыграем с жизнью в прятки.

Оставим счастье на потом.

Но как оставить в беспорядке

свой дом?

Живёшь – не видят и не слышат.

Умри – достанут, перепишут.

Разрушат и воссоздадут.

Дом перестроят вплоть до крыши

и жить туда с детьми придут.

Когда б не только тело гнило.

Спасёт ли чёрная могила?

Чья там душа витает днесь?

Витая, помнит всё, что было,

и видит, плача, то, что есть.

1996, март

Как в юности, как в детстве я болел,

как я любил, любви не понимая,

как сложно сочинял, как горько пел,

глагольных рифм почти не принимая,

как выбирал я ритм, как сорил

метафорами, в неком стиле нервном

всю ночь писал, а поутру без сил

шел в школу, где был двоечником первым.

И все казалось, будто чем сложней,

тем ближе к жизни, к смерти, к человекам,

так продолжалось много-много дней,

но, юность, ты растаяла со снегом,

и оказалось, мир до боли прост,

но что-то навсегда во мне сломалось,

осталось что-то, пусть пустырь, погост,

но что-то навсегда во мне осталось.

Так, принимая многое умом,

я многое душой не принимаю,

так, вымотавшийся в бою пустом,

теперь я сух и сухо созерцаю

разрозненные части бытия —

но по частям, признаюсь грешным делом,

наверное, уже имею я

больное представление о целом.

И с представленьем этим навсегда

я должен жить, не мучась, не страдая,

и слушая, как булькает вода

в бессонных батареях, засыпая,

склоняться к белоснежному листу

в безлюдное, в ночное время суток —

весь этот мрак, всю эту пустоту

вместив в себя, не потеряв рассудок.

1996, март

Я в эту зиму как-то странно жил.

Я просыпался к вечеру, а ночью

брал чистый лист и что-то сочинял.

Но и на это не хватало сил.

Стихи мои мне не могли помочь, и

я с каждой новой строчкой умирал.

Мне приходили письма от друзей.

Не понимая, что на них отвечу,

я складывал их в ящик, не раскрыв.

Не мог я разобраться, хоть убей,

что за печаль свалилась мне на плечи,

поскольку в ней отсутствовал мотив.

И радость посторонняя и боль —

все р авно вызывало отвращенье.

И мне казалось даже: нет меня.

Я, вероятно, превратился в ноль.

Я жить ушел в свое стихотворенье —

погас на пепле язычком огня.

И был я рад покинуть этот свет.

Но не переставала прекращаться

тоска, тянулась год, тянулась век.

Не страх, не боль меня смущали, нет.

Мне просто было не с кем попрощаться…

И падал за окошком белый снег.

1996, март

…Он говорил о чести, о стыде

великом перед маленькой отчизной.

Он говорил о смерти, о беде,

о счастьи говорил он и о жизни.

Герой, он ради завтрашнего дня

пылал очистить родину от мрака…

…Как жаль, что не подумал, уходя,

шелом свой снять, и бедный мальчик плакал.

1996, март

Скверно играет арбатский скрипач —

хочешь, засмейся, а хочешь, заплачь.

Лучше заплачь, да беднягу уважь.

Так ведь и эдак пятерку отдашь,

так ведь и эдак потратишь, дружок.

…Разве зазорно, когда одинок,

вместе с башкой завернувшись в пальто,

сердце настроить угодно на что?

1996, апрель