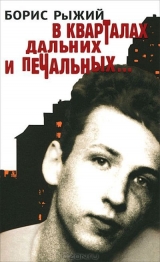

В кварталах дальних и печальных

Текст книги "В кварталах дальних и печальных"

Автор книги: Борис Рыжий

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)

В улицах, парках,

в трамвайных вагонах,

всюду встречаю

я мертвых знакомых.

Мертвых знакомых,

забытых давно —

в скверах, в кафе,

в ресторанах, в кино.

Мертвых знакомых

печальные лица.

Что же ты делаешь,

память-убийца:

«Как вы живете?»

«И я – ничего»…

Я и не помню,

как звали его.

Что ты напомнил

мне, мартовский вечер?

…Если ее я

когда-нибудь встречу,

будет мне грустно,

уже не любя,

рядом с тобою

увидеть себя.

1996, март

В России расстаются навсегда.

В России друг от друга города

столь далеки,

что вздрагиваю я, шепнув «прощай».

Рукой своей касаюсь невзначай

ее руки.

Длиною в жизнь любая из дорог.

Скажите, что такое русский Бог?

«Конечно, я

приеду». Не приеду никогда.

В России расстаются навсегда.

«Душа моя,

приеду». Через сотни лет вернусь.

Какая малость, милость, что за грусть —

мы насовсем

прощаемся. «Дай капельку сотру».

Да, не приеду. Видимо, умру

скорее, чем.

В России расстаются навсегда.

Еще один подкинь кусочек льда

в холодный стих…

И поезда уходят под откос…

И самолеты, долетев до звезд,

сгорают в них.

1996, апрель

…Еще зимой я думал, ты жива…

И осмысляя смерть твою, весною

любуюсь, как другие дерева

нежнейшей горьковатою листвою

покрылись. Скоро белые цветы

появятся и удивят прохожих.

И странно мне, и скучно мне, что ты

одна меня в мою весну тревожишь.

…Зимой еще я приходил сюда…

Не замечая маленькой утраты,

я полагал, сей сон не навсегда,

придет весна, а с нею день, когда ты

опередишь в цветении сестер.

Они проснулись и тебя забыли.

Ты умерла, и жив один укор,

пока тебя безумцы не спилили.

…Еще зимой я ничего не знал…

Я помню осень, как ты не хотела

ронять листву. Я это упускал

из виду, не склонялся неумело

перед тобой. Как ровен был мой шаг.

Что мне мешало вдруг остановиться?

Когда бы я в ту осень ведал, как

должна та осень в сердце преломиться.

Все спят давно, я так боюсь уснуть.

Без всяких дел слоняюсь по квартире.

И сам себе я говорю: побудь,

побудь еще немного в этом мире.

Уходом горьким не тревожь сердца,

пускай уход твой будет не замечен

хотя бы до счастливого конца

простой зимы, чей холод, нет, не вечен.

1996, апрель

1.

Был воздух так чист: до молекул, до розовых пчел,

до синих жучков, до зеленых стрекоз водорода…

Обычное время обычного теплого года.

Так долго тебя я искал, и так скоро нашел

у Скейских ворот, чтоб за Скейские выйти ворота.

2.

При встрече с тобой смерть-уродка стыдится себя:

– Младенца возьму, – и мои безоружны ладони

на фоне заката, восхода, на солнечном фоне.

…Но миг, и помчишься, любезного друга стыдя, —

где все перемешано: боги, и люди, и кони.

3.

Стучит твое сердце, и это единственный звук,

что с морем поспорит, шумящим покорно и властно.

И жизнь хороша, и, по-моему, смерть не напрасна.

…Здесь, в Греции, все, даже то, что ужасно, мой друг,

пропитано древней любовью, а значит – прекрасно.

1996, май

1.

…и сизый голубь в воздух окунулся,

и белый парус в небе растворился…

Ты плакала, и вот, я оглянулся.

В слезах твоих мой мир отобразился

и жемчугом рассыпался, распался.

…и я с тобою навсегда остался,

и с морем черным я навек простился…

2.

…махни крылом, серебряная чайка,

смахни с небес последних звезд осколки…

Прости за всех, кого до боли жалко,

кого любил всем сердцем да и только.

Жестоко то, что в данный миг жестоко.

Ум холоден, для сердца нет урока.

…мы ничего не помнить будем долго…

3.

…я помню эти волосы и плечи…

Я знаю все, отныне все иначе.

Я тенью стал, а сумрачные речи

отныне стихнут, тишина их спрячет.

…я вывел бы тебя на свет из ночи —

был краток путь, но жизнь еще короче

и не ценнее греческого плача…

1996, май

Овидий, я как ты, но чуточку сложней

судьба моя. Твоя и горше и страшней.

Волнения твои мне с детских лет знакомы.

Мой горловой Урал едва ль похож на Томы [27]27

Томы – город в Причерноморье, место ссылки Овидия.

[Закрыть],

но местность такова, что чувства таковы:

я в Риме не бывал и город свой, увы,

не видел. Только смерть покажет мне дорогу.

Я мальчиком больным шептал на ухо Богу:

«Не знаю где, и как, и кем покинут я,

кто плачет обо мне, волнуясь и скорбя…»

А нынче что скажу? И звери привыкают.

Жаль только, ласточки до нас не долетают.

1996, май

Что воля для быка, Юпитеру – тюрьма.

В провинции моей зима, зима, зима.

И хлопья снежные как мотыльки летают,

покуда братья их лежат и умирают —

коль жизни их сложить, получатся века.

Но разве смерть сия достойна мотылька?

В провинции моей они огня искали…

Но тщетно, не нашли. И я найду едва ли

последней степени безумья и тепла,

чтоб черным пеплом стать душа моя могла.

Итак, глядим в окно. Горят огни на зоне.

Я мальчиком читал рассказ о робинзоне:

на острове одном, друзья, он жил один.

Свидетель бурь морских, бежавший их глубин,

он жил, он строил дом, налаживал хозяйство,

тем самым побеждал судьбы своей коварство.

Но все же, думал я, ведь робинзон умрет,

и обветшает дом, и разбредется скот —

как, право, жутко жить без друга и без бога.

И страшно было мне, что мысль моя жестока,

но все-таки, друзья, всем сердцем я желал,

чтоб судно новое у тех погибло скал.

1996, май

Весеннее солнце расплавило снег.

Шагает по черной земле человек.

Зовут человека Иван Иванов —

идет и мурлыкает песню без слов.

…Когда бы я был Ивановым, дружок,

я был бы силен и бессмертен, как Бог,

и, песню без слов напевая, ходил

по пеплу, по праху, по грядкам могил…

1996, май

Я умру в старом парке

на холодном ветру.

Милый друг, я умру

у разрушенной арки.

Чтобы ангелу было

через что прилететь.

Листьев рваную медь

оборвать белокрыло.

Говорю, улыбаясь:

«На холодном ветру…»

Чтоб услышать к утру,

как стучат, удаляясь

по осенней дорожке,

где лежат облачка,

два родных каблучка,

золотые сапожки.

1996, май

Мне город этот до безумья мил —

я в нем себя простил и полюбил

тебя. Всю ночь гуляли, а под утро

настал туман. Я так хотел обнять

тебя, но словно рук не мог поднять.

И право же, их не было как будто.

Как будто эти улицы, мосты

вдруг растворились. Город, я, и ты

перемешались, стали паром, паром.

Вот вместо слов взлетают облака

из уст моих. И речь моя легка,

наполнена то счастьем, то кошмаром.

…Вот розовое – я тебя хочу,

вот голубое – видишь, я лечу.

Вот синее – летим со мною вместе

скорей, туда, где нету никого.

Ну, разве кроме счастья самого,

рассчитанного, скажем, лет на двести.

…Вот розовое – я тебя люблю,

вот голубое – я тебя молю,

люби меня, пусть это мука, мука…

Вот черное и черное опять —

нет, я не знаю, что хотел сказать.

Но все ж не оставляй меня, подруга.

1996, май

Нет, главное, пожалуй, не воспеть,

но главное, ни словом не обидеть —

и ласточку над городом увидеть,

и бабочку в руках своих согреть.

О, сколь лет я жил – не замечал

ни веточек, ни листьев, ни травинок.

Я, сам с собой вступивший в поединок,

сам пред собою был и слаб и мал.

И на исходе сумрачного дня

я говорю вам, реки, травы, птицы:

я в мир пришел, чтоб навсегда проститься.

И мнится, вы прощаете меня.

1996, май

…в эти руки бы надежный автомат,

в эту глотку бы спиртяги с матюком.

Боже правый, почему я не солдат,

с желтой пчелкой, легкой пулей не знаком?

Представляю, как жужжала бы она,

как летела бы навылет через грудь.

Как бы плакала великая страна, —

провожала сквозь себя в последний путь.

Ну какую должен песню я сложить,

чтобы ты меня однажды отпустил

просто гибнуть до последнего и жить —

от стихов твоих, от звезд твоих, могил?

1996, май

Когда идешь вдоль черного канала

куда угодно, мнится: жизни мало,

чтоб до конца печального дойти.

Твой город спит. Ни с кем не по пути.

Так тихо спит, что кажется, возможно

любое счастье. Надо осторожно

шагать, чтоб никого не разбудить.

О, господи, как спящих не простить!

Как хочется на эти вот ступени

сесть и уснуть, обняв свои колени.

Как страшно думать в нежный этот час:

какая боль еще разбудит нас…

1996, июнь

Поездку в Царское Село

осуществить до боли просто:

таксист везет за девяносто,

в салоне тихо и тепло.

«…Поедем в Царское Село?..»

«…Куда там, Господи прости, —

неисполнимое желанье.

Какое разочарованье

нас с вами ждет в конце пути…»

Я деньги комкаю в горсти.

«…Чужую жизнь не повторить,

не удержать чужого счастья…»

А там, за окнами, ненастье,

там продолжает дождик лить.

Не едем, надо выходить.

Купить дешевого вина.

Купить, и выпить на скамейке,

чтоб тени наши, три злодейки,

шептались, мучились без сна.

Купить, напиться допьяна.

Так разобидеться на всех,

на жизнь, на смерть, на все такое,

чтоб только небо золотое,

и новый стих, и старый грех…

Как боль звенит, как льется смех!

И хорошо, что никуда

мы не поехали, как мило:

где б мы ни пили – нам светила

лишь царскосельская звезда.

Где б мы ни жили, навсегда!

1996, июнь

1.

Издевайся как хочешь, кощунствуй, Ахилл,

ты сильней и хитрей, мчи его вокруг Трои.

Прав ли, нет ли, безумец, но ты победил —

это первое, а правота – лишь второе.

Пусть тебя не простят, но и ты не простил.

2..

Пусть за телом притащится старый Приам.

Но отдав, не в содеянном ты усомнишься.

Ты герой, ты не крови боишься из ран —

чужды слезы героям, и слез ты боишься,

хоть и плакал не раз, обращаясь к богам.

3..

Не за то ли ты с жизнью-уродкой на ты,

что однажды на ты был со смертью-красоткой?

…Ночь целует убитых в открытые рты

голубые, пропахшие греческой водкой,

и созвездья у них в головах – как цветы…

1996, октябрь

Ангел, лицо озарив, зажег

маленький огонек —

лампу мощностью в десять ватт —

и полетел назад.

Спят инженеры, банкиры спят.

Даже менты, и те —

разве уместно ловить ребят

в эдакой темноте?

Разве позволит чертить чертеж

эдакий тусклый свет?

Только убийца готовит нож.

Только не спит поэт:

рцы слово твердо ук ферт.

Ночь, как любовь, чиста.

Три составляющих жизни: смерть,

поэзия и звезда.

1996

Я жил как все – во сне, в кошмаре —

и лучшей доли не желал.

В дубленке серой на базаре

ботинками не торговал,

но не божественные лики,

а лица урок, продавщиц

давали повод для муз ыки

моей, для шелеста страниц.

Ни славы, милые, ни денег

я не хотел из ваших рук…

Любой собаке – современник,

последней падле – брат и друг.

1996

Еще вполне сопливым мальчиком

я понял с тихим сожаленьем,

что мне не справиться с задачником,

делением и умноженьем,

что, пусть так хвалят, мне не нравится

родимый город многожильный,

что мама вовсе не красавица

и что отец – не самый сильный,

что я, увы, не стану летчиком,

разведчиком и космонавтом,

каким-нибудь шахтопроходчиком,

а буду вечно виноватым,

что никогда не справлюсь с ужином,

что гири тяжелей котлета,

что вряд ли стоит братьям плюшевым

тайком рассказывать все это,

что это все однажды выльется

в простые формулы, тем паче,

что утешать никто не кинется,

что и не может быть иначе.

1996

Тяжела французская голова:

помирать совсем или есть коней?

…Ты пришёл, увидел – горит Москва,

и твоя победа сгорает в ней.

Будешь ты ещё одинок и стар

и пожалуешься голубым волнам:

– Ведь дотла сгорела… Каков пожар!..

А зачем горела – не ясно нам.

Разве б мы посмели спалить Париж —

наши башни, парки, дворцы, дома?

Отвечай, волна, – почему молчишь?

Хоть не слаб умом – не достать ума…

И до сей поры европейский люд,

что опять вдыхает московский дым,

напрягает лбы… Да и как поймут,

почему горим, для чего горим?

1996

Нашарив побольше купюру в кармане,

вставал из-за столика кто-то, и сразу

скрипач полупьяный в ночном ресторане

пространству огранку давал, как алмазу,

и бабочка с воротничка улетала,

под музыку эту металась, кружилась,

садилась на сердце мое и сгорала,

и жизнь на минуту одну становилась

похожей на чудо – от водки и скрипки —

для пьяниц приезжих и шушеры местной,

а если бы были на лицах улыбки,

то были бы мы словно дети, прелестны,

и только случайно мрачны и жестоки,

тогда и глаза бы горели, как свечи, —

но я целовал только влажные щеки,

сжимал только бедные, хрупкие плечи.

1996

…Врывается, перебивая Баха,

я не виню ее – стена моя тонка.

Блатная музыка, ни горечи, ни страха,

одно невежество, бессмыслица, тоска.

Шальная, наглая, как будто нету смерти,

девица липкая, глаза как два нуля.

…И что мне «Браденбургские концерты»,

зачем мне жизнь моя, что стоит жизнь моя?

1996

С работы возвращаешься домой

и нехотя беседуешь с собой,

то нехотя, то зло, то осторожно:

– Какие там судьба, эпоха, рок,

я просто человек и одинок,

насколько это вообще возможно.

Повсюду снег, и смертная тоска,

и гробовая, видимо, доска.

Убить себя? Возможно, не кошмар, но

хоть повод был бы, такового нет.

Самоубийство – в восемнадцать лет

ещё нормально, в двадцать два – вульгарно.

В подъезд заходишь, лязгает замок,

ступаешь машинально за порог,

а в голове – прочитанный однажды

Петрарки, что ли, душу рвущий стих:

«Быть может, слёзы из очей твоих

исторгну вновь – и не умру от жажды».

1996

Что ж, и я нашел однажды —

в этом, верно, схож со всеми —

три рубля, они лежали

просто так на тротуаре.

Было скучно жить на свете.

Я прогуливал уроки.

Я купил на деньги эти

музыкальную шкатулку.

– Это что? – спросила мама. —

И зачем оно? Откуда?

Или мало в доме хлама?

– Понимаешь, это – чудо,

а откуда – я не знаю.

…Ну-ка, крышечку откроем,

слышишь: тихая, незлая,

под нее не ходят строем…

1996

Всех денег – н адве папироски

и на дорогу в никуда.

Херово в городе Свердловске

не только осенью, всегда.

Мою подругу звали Юля

– от предрассудков далеки —

мы пили с ней «Киндзмараули»

в облезлом парке, у реки.

Жужжали жирные стрекозы,

летели птахи по прямой.

А мы мешали смех и слезы —

нас ждали дома, боже мой.

Провинциального пейзажа

размах тревожил и саднил,

но я любил ее и даже

стихи об этом сочинил.

1996

За так одетые страной

и сытые ее дарами,

вы были уличной шпаной,

чтоб стать убийцами, ворами.

Друзья мои, я вас любил

под фонарями, облаками,

я жизнью вашей с вами жил

и обнимал двумя руками.

Вы проходили свой квартал

как олимпийцы, как атлеты,

вам в спины ветер ночь кидал

и пожелтевшие газеты.

Друзья мои, я так хотел

не отставать, идти дворами

куда угодно, за предел,

во все глаза любуясь вами.

Но только вы так быстро шли,

что потерял я вас из виду —

на самом краешке земли

я вашу боль спою, обиду.

И только вас не позову —

так горячо вы обнимали,

что чем вы были наяву,

тем для меня во сне вы стали.

1996

В том доме жили урки —

завод их принимал…

Я пыльные окурки

с друзьями собирал.

Так ласково дружили —

и из последних сил

меня изрядно били

и я умело бил.

Сидели мы в подъезде

на пятом этаже.

Всегда мы были вместе,

расстались мы уже.

Мы там играли в карты,

мы пили там вино.

Там презирали парты

и детское кино.

Нам было по двенадцать

и по тринадцать лет.

Клялись не расставаться

и не бояться бед.

…Но стороною беды

не многих обошли.

Убитого соседа

по лестнице несли.

Я всматривался в лица,

на лицах был испуг.

…А что не я убийца —

случайность, милый друг.

1996

…В баре «Трибунал»,

в окруженьи швали,

я тебе кричал

о своей печали.

…А тебя грузин

пригласил на танец —

я сидел один,

как христопродавец.

Как в предсмертный час,

музыка гремела,

оглушала нас,

лязгала и пела:

«Чтобы избежать

скуки или смерти,

надо танцевать

на печальной тверди

в баре «Трибунал»,

в окруженьи швали…»

Ребра бы сломал,

только нас разняли.

1996

Осенью в старом парке

листик прижат к плечу.

Ах, за Твои подарки

я еще заплачу.

Это такая малость —

пятнышко на душе.

Летом еще казалось,

что заплатил уже.

Облачко на дорожке,

пар от сырой земли.

Кожаные сапожки

в синий туман ушли.

Долго стучал – как сердце —

крошечный каблучок.

Стоит лишь оглядеться,

видишь, как одинок.

И остается росчерк

веточки на ветру —

я этот мелкий почерк

в жизни не разберу.

1996

Так просидишь у вас весь вечер,

а за окошко глянешь – ночь.

Ну что ж, друзья мои, до встречи,

пора идти отсюда прочь.

И два часа пешком до центра.

И выключены фонари.

А нет с собою документа,

так хоть ты что им говори.

…Но с кем бы я ни повстречался,

какая бы со мной беда,

я не кричал и не стучался

в чужие двери никогда.

Зачем, сказали б, смерть принес ты,

накапал кровью на ковры…

И надо мной мерцали звезды,

летели годы и миры.

1996

Утро, и город мой спит.

Счастья и гордости полон,

нищий на свалке стоит —

глаз не отводит, глядит

на пустячок, что нашел он.

Эдак посмотрит и так —

старый и жалкий до боли.

Милый какой-то пустяк.

Странный какой-то пустяк.

Баночка, скляночка, что ли.

Жаль ему баночки, жаль.

Что ж ей на свалке пылиться.

Это ведь тоже деталь

жизни – ах, скляночки жаль,

может, на что и сгодится.

Что если вот через миг

наши исчезнут могилы,

божий разгладится лик?

Значит, пристроил, старик?

Где-то приладил, мой милый…

1996

Жена заснула, сын заснул —

в квартире сумрачней и тише.

Я остаюсь с собой наедине.

Вхожу на кухню и сажусь на стул.

В окошке звезды, облака и крыши.

Я расползаюсь тенью по стене.

Закуриваю, наливаю чай.

Все хорошо, и слава богу…

Вот-вот раскрою певчий рот.

А впрочем, муза, не серчай:

я музыку включу и понемногу

сойду на нет, как этот год.

Включаю тихо, чтоб не разбудить.

Скрипит игла, царапая пластинку.

И кажется, отчетливее скрип,

чем музыка, которой надо жить.

И в полусне я вижу половинку

сна: это музыка и скрип.

Жена как будто подошла в одной

рубашке, топоток сынули

откуда-то совсем издалека.

И вот уже стоят передо мной.

Любимые, я думал, вы уснули.

В окошке звезды, крыши, облака.

1996

Через парк по ночам я один возвращался домой —

если б все описать, что дорогой случалось со мной —

скольких спас я девиц, распугал похотливых шакалов.

Сколько раз меня били подонки, ломали менты —

вырывался от них, матерился, ломился в кусты.

И от злости дрожал. И жена меня не узнавала в

этом виде. Ругалась, смеялась, но все же, заметь,

соглашалась со мною, пока не усну, посидеть.

Я, как бог, засыпал, и мне снились поля золотые.

Вот в сандалиях с лирой иду, собираю цветы… И

вдруг встречается мне Аполлон, поэтический бог:

«Хорошо сочиняешь, да выглядишь дурно, сынок».

1996

Не потому ли Бога проглядели,

что не узрели Бога, между нами?

И право, никого Он в самом деле

не вылечил, не накормил хлебами.

Какой-нибудь безумец и бродяга —

до пят свисала рваная дерюга,

качалось солнце, мутное как брага,

и не было ни ангела ни друга.

А если и была какая сила,

ее изнанка – горечь и бессилье

от знанья, что конец всего – могила.

Не для того ли Бога и убили,

чтобы вина одних была громадна,

а правота других была огромна.

…Подайте сотню нищему, и ладно,

и даже двести, если вам угодно.

1996

Скажи мне сразу после снегопада —

мы живы, или нас похоронили?

Нет, помолчи, мне только слов не надо

ни на земле, ни в небе, ни в могиле.

Мне дал Господь не розовое море,

не силы, чтоб с врагами поквитаться,

возможность плакать от чужого горя,

любя, чужому счастью улыбаться.

…В снежки играют мокрые солдаты —

они одни, одни на целом свете…

Как снег – чисты, как ангелы – крылаты,

ни в чем не виноваты, словно дети.

1996

…Распахни лазурную шкатулку —

звонкая пружинка запоет,

фея пробежит по переулку

и слезами руки обольет.

Или из тумана выйдут гномы,

утешая, будут говорить:

жизнь прекрасна, детка, ничего мы

тут уже не можем изменить.

Кружатся наивные картинки,

к облачку приколоты иглой.

Или наших жизней половинки

сшиты паутинкой дождевой…

До чего забавная вещица —

неужели правда, милый друг,

ей однажды суждено разбиться,

выпав из твоих усталых рук?

1996

Ах, подожди еще немножко,

постой со мной, послушай, как

играет мальчик на гармошке —

дитя бараков и бродяг.

А рядом, жалкая как птаха,

стоит девчонка лет пяти.

Народ безлюб, но щедр, однако —

подходят с денежкой в горсти.

Скажи с снобизмом педагога

ты, пустомеля пустомель,

что путь мальчишки – до острога,

а место девочки – бордель.

Не год, а век, как сон, растает,

твой бедный внук сюда придет,

а этот мальчик все играет,

а эта девочка – поет.

1996

…От тех, кто умер, остается

совсем немного, ничего.

Хотя, откуда что берется:

снег, звезды, улица. Его

любили? Может, и любили.

Ценили? К сожаленью, нет.

Но к дню рождения просили

писать стихи. Он был поэт.

А как же звезды? Разве звезды?

Звезд ы?

Конечно же, звезд ы!

Когда сложить все это, просто

получим сгусток пустоты.

Но ты подумай, дом поэта.

Снег, звезды, очертанья крыш —

он из окошка видел это,

когда стоял, где ты стоишь.

1996

…Я часто дохожу до храма,

но в помещенье не вхожу —

на позолоченного хлама

горы с слезами не гляжу.

В руке, как свечка, сигарета.

Стою минуту у ворот.

Со мною только небо это

и полупьяный нищий сброд.

…Ах, одиночество порою,

друзья, подталкивает нас

к цинизму жуткому, не скрою,

но различайте боль и фарс…

А ты, протягивая руку,

меня, дающего, прости

за жизнь, за ангелов, за скуку,

благослови и отпусти.

Я не набит деньгами туго…

Но, уронив платочек в грязь,

ещё подаст моя подруга,

с моей могилы возвратясь.

1996