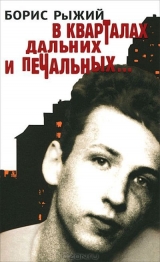

В кварталах дальних и печальных

Текст книги "В кварталах дальних и печальных"

Автор книги: Борис Рыжий

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)

Олегу Дозморову

Мы здорово отстали от полка. Кавказ в доспехах,

словно витязь. Шурует дождь. Вокруг ни огонька.

Поручик Дозморов, держитесь! Так мой денщик загнулся,

говоря: где наша, э, не пропадала. Так в добрый путь!

За Бога и царя. За однодума-генерала. За грозный ямб.

За трепетный пеон. За утонченную цезуру. За русский

флаг. Однако, что за тон? За ту коломенскую дуру. За

Жомини [64]64

Жомини Антуан Анри (1779–1869) – швейцарец, состоял на русской службе в чине пехотного генерала, известный военный историк и теоретик.

[Закрыть], но все-таки успех на всех приемах и мазурках.

За статский чин, поручик, и за всех блядей Москвы и

Петербурга. За к непокою, мирному вполне, батального

покоя примесь. За пакостей литературных – вне. Поручик Дозморов,

держитесь! И будет день. И будет бивуак. В сухие кители

одеты, мы трубочки раскурим натощак, вертя пижонские кисеты.

А если выйдет вовсе и не так? Кручу-верчу стихотвореньем.

Боюсь, что вот накаркаю – дурак. Но следую за вдохновеньем.

У к оней наших вырастут крыла. И воспарят они над бездной.

Вот наша жизнь, которая была невероятной и чудесной.

Свердловск, набитый ласковым ворьем и туповатыми ментами.

Гнилая Пермь. Исетский водоем. Нижне-Исетское [65]65

Нижне-Исетск – район Екатеринбурга.

[Закрыть]с цветами.

Но разве не кружилась голова у девушек всего Урала,

когда вот так беседовали два изящных армий генерала?

С чиновников порой слетала спесь. И то отмечу,

как иные авангардисты отдавали честь нам, как солдаты рядовые.

Мне все казалось: пустяки, игра. Но лишь к утру смыкаю веки.

За окнами блистают до утра Кавказа снежные доспехи.

Два всадника с тенями на восток. Все тверже шаг.

Тропа все круче. Я говорю, чеканя каждый слог: черт побери,

держись, поручик! Сокрыл туман последнюю звезду. Из мрака

бездна вырастает. Храпят гнедые, чуя пустоту. И ветер

ментики срывает. И сердце набирает высоту.

1998

Осенние сумерки злые,

как десятилетье назад.

Аптечные стекал сырые

Фигуру твою исказят.

И прошлое как на ладони.

И листья засыпали сквер.

И мальчик стоит на балконе

и слушает музыку сфер.

И странное видит виденье

и помнит, что будет потом:

с изящной стремительной тенью

шагает по улице гном.

С изящной стремительной тенью

шагает по улице гном,

красивое стихотворенье

бормочет уродливым ртом.

Бормочет, бормочет, бормочет,

бормочет и тает как сон.

И с жизнью смириться не хочет,

и смерти не ведает он.

1998

Аполлона и в связи с днем рождения

Сие примите благосклонно. Поставьте это на окне.

Пускай Вам профиль Аполлона напоминает обо мне.

Се бог. А я – еврея помесь с хохлом, но на брегах Невы

не знали Вы, со мной знакомясь, с кем познакомитеся Вы.

Во мне в молчании великом, особенно – когда зальет шары,

за благородным ликом хохол жида по морде бьет.

Но…

Алексей Арнольдыч Пурин, с любовью к грациям и

к Вам сие из Греции в натуре для Вас я вез по облакам.

1998

Жизнь – суть поэзия, а смерть – сплошная проза.

…Предельно траурна братва у труповоза.

Пол-облака висит над головами. Гроб

вытаскивают – блеск – и восстановлен лоб,

что в офисе ему разбили арматурой.

Стою, взволнованный пеоном и цезурой!

1998

Лейся песня – теперь все равно —

сразу же после таянья снега

мы семь раз наблюдали кино

про пиратов двадцатого века.

Единение с веком, с людьми,

миром, городом, с местной шпаною —

уходи, но не хлопай дверьми,

или сядь и останься со мною.

После вспомнишь: невзрачный пейзаж,

здоровенный призр ак экскаватора.

Фильм закончен. Без малого час

мы толпимся у кинотеатра.

Мы все вместе, поскольку гроза.

Только вспомню – сирень расцветает —

проступает такая слеза,

и душа – закипает.

Жили-были, ходили в кино,

наконец, пионерами были.

Зазевались, да – эх! – на говно

белоснежной туфлей наступили.

1998

От скуки-суки, не со страху

подняться разом над собой

и, до пупа рванув рубаху,

пнуть дверь ногой.

Валяй, веди во чисто поле,

но так не сразу укокошь,

чтоб въехал, мучаясь от боли,

что смерть не ложь.

От страха чтобы задыхаться,

вполне от ужаса дрожать,

и – никого, с кем попрощаться,

кого обнять.

И умолять тебя о смерти,

и не кичиться, что герой.

Да обернется милосердьем

твой залп второй.

1998

Весенней заоконной речи

последний звук унесся прочь —

проснусь, когда наступит вечер

и канет в голубую ночь.

И голубым табачным дымом

сдувая пепел со стола,

сижу себе кретин кретином,

а жизнь была и не была.

Была, смеялась надо мною,

рыдала надо мною, но

лицо родное тишиною

из памяти удалено.

Но тихий треск, но тихий шорох,

крыла какого-нибудь взмах,

убьет чудовищ, о которых

скажу однажды в двух словах.

И на рассвете, на рассвете

уснув, сквозь сон услышу, как

за окнами смеются дети,

стучит за стенкою дурак.

Но, к тишине склоняясь ликом,

я заработал честный сон —

когда вращаются со скрипом

косые шестерни времен.

А вместо этого я вижу,

Душою ощущаю тех,

Кого смертельно ненавижу,

Кого коснуться смертный грех.

1998

в город Волгоград, дабы он сие на

музыку положил и исполнял на скуке

под гитару

В бананово-лимонном Петрограде…

Александр Леонтьев

В осеннем пустом Ленинграде, в каком-нибудь мрачном году,

два бога, при полном параде, сойдемся у всех на виду.

В ларьке на любой остановке на деньги двух честных зарплат

возьмем три заморских литровки, окажется – злой суррогат.

Заката на розовом фоне, как статуи вдруг побледнев,

откинем мятежные кони, едва на скамейку присев.

Когда же опустится вечер, и кепку с моей головы

сорвет возмутительный ветер с холодной и черной Невы, —

очнувшись, друзья и поэты, увидим, болея башкой, стру и

недвусмысленной Леты и сумрачный лес за рекой.

Тогда со слезами во взоре к нам выступят тени из тьмы:

– Да здравствуют Саша и Боря, сии золотые умы.

Вот водка и свежее сало, конфеты и лучший коньяк.

Как будто вам этого мало? Вам девушек надо никак?

Менты, очищая газоны от бомжей, два трупа найдут.

Поплачут прекрасные жены. И хачиков в дом приведут.

И сразу же Гоша и Гиви устроят такой самосуд:

бесценные наши архивы в сердцах на помойку снесут.

А мы, наступая на брюки и крылья с трудом волоча,

всей шоблой пойдем по округе, по матери громко крича.

1998

За Обвою – Кама, за Камою – Волга,

по небу и горю дорога сквозная.

Как дурень, стою на краю, да и только:

не знаю, как быть и что делать – не знаю.

Над речкой с татарским названием Обва

два месяца жил я, а может быть, дольше,

не ради того, чтобы жизнь мою снова

начать, чтоб былое достойно продолжить.

Гроза шуровала в том месте, где с Камой

сливается Обва, а далее – Волга.

Как Пушкин, курил у плетня с мужиками

и было мне так безотрадно и горько.

А там, на оставленном мной перевале,

как в песне дешевой, что душу саднила,

жена уходила, друзья предавали,

друзья предавали, жена уходила.

И позднею ночью на тощей кровати

я думал о том, что кончается лето,

что я понимаю, что не виноваты

ни те, ни другие, что песенка спета.

Светало. Гремели КАМАзы и ЗИЛы.

Тянулись груженые гравием баржи.

Сентябрь начинался, слегка моросило.

Березы и ели стояли на страже,

березы и ели в могильном покое.

И я принимаю, хотя без восторга,

из всех измерений печали – любое.

За Обвою – Кама, за Камою – Волга.

1998

Скажи-ка, эй, ты стал поэтом?

Ну, бабам голову вскружил.

Ну, Веневитинова, это,

забыл как звали, пережил.

Ну, пару книжек тиснул сдуру.

Давай умрем по счету «три».

Сижу без курева, Сашура,

жду в вытрезвителе зари.

Казалось что? Красивым взмахом

пера начертишь вещий знак,

и из того, что было прахом,

проклюнется священный злак.

Вот так-то, Саша. Мент в окошке

маячит, заслоняя свет.

Постылый прах в моей ладошке.

А злака не было и нет.

1998

С плоской «Примой» в зубах: кому в бровь, кому в пах,

сквозь сиянье вгоняя во тьму.

Только я со шпаною ходил в дружбанах —

до сих пор не пойму, почему.

Я у Жени спрошу, я поеду к нему,

он влиятельным жуликом стал.

Через солнце Анталии вышел во тьму,

в небеса на «Рено» ускакал.

И ответит мне Женя, березы росток,

уронив на ладошку листок:

поменяйся тогда мы местами, браток,

ты со мною бы не был жесток.

Всем вручили по жизни, а нам – по судьбе,

словно сразу аванс и расчет.

Мы с тобой прокатились на А и на Б,

посмотрели, кто первым умрет.

Так ответит мне Женя, а я улыбнусь

и смахну с подбородка слезу.

На такси до родимых трущоб доберусь,

попрошу, чтобы ждали внизу.

Из подъезда немытого гляну на двор,

у окна на минуту замру.

Что-то слишком расширился мой кругозор,

а когда-то был равен двору.

Расплывайся в слезах и в бесформенный сплав

превращайся – любви и тоски.

Мне на плечи бросается век-волкодав,

я сжимаю от боли виски.

Приходите из тюрем, вставайте с могил,

возвращайтесь из наглой Москвы.

Я затем вас так крепко любил и любил,

чтобы заново ожили вы.

Чтобы каждый остался оправдан и чист,

чтобы ангелом сделался гад.

Под окном, как архангел, сигналит таксист.

Мне пора возвращаться назад.

1998

Мимо больницы, кладбища, тюрьмы

пойду-пойду по самому по краю.

Прикуривая, спичку поломаю

на фоне ослепительной зимы.

Вот Родина. Моя, моя, моя.

Учителя, чему вы нас учили —

вдолбили смерть, а это не вдолбили,

простейшие основы бытия.

Пройду больницу, кладбище, тюрьму,

припомню, сколько сдал металлолома.

Скажи мне, что на Родине – я дома.

На веру я слова твои приму.

Пройду еще и загляну за край,

к уступу подойду как можно ближе.

Так подойди, не мучайся, иди же,

ступай смелей, my angel, don’t you cry.

1998

Бобрищево – размышления об

Весьма поэт, изрядный критик, картежник, дуэлянт,

политик, тебе я отвечаю вновь: пожары вычурной Варшавы,

низкопоклонной шляхты кровь – сперва СИМВ ОЛЫ НАШЕЙ СЛАВЫ,

потом – убитая любовь, униженные генералы и оскверненные подвалы:

где пили шляхтичи вино, там ссали русские капралы!

Хотелось бы помягче, но, увы, не об любви кино.

О славе!

Горько и невкусно. Поручик мой, мне стало грустно,

когда с обратной стороны мне вышло лицезреть искусство.

Тем менее на мне вины, чем более подонков в штабе.

Стреляться? Почему бы нет! Он прострелил мой эполет,

стреляя первым. Я внакладе. «Борис Борисыч, пистолет

ваш будет, видимо, без пули…» – вечор мне ангелы шепнули.

Вместо того чтоб поменять, я попросту не стал стрелять.

Чтоб тупо не чихать от дыма.

Мой друг, поэзия делима, как Польша. Жесткое кино.

Но все, что мягкое, – говно.

1998

За стеной – дребезжанье гитары,

льется песнь, подпевают певцу

захмелевшие здорово пары —

да и впрямь, ночь подходит к концу.

Представляю себе идиота,

оптимиста, любовника: так

отчего же не спеть, коль охота?

Вот и лупит по струнам дурак.

Эта песня, он сам ее разве

сочинил, разве слышал в кино,

ибо я ничего безобразней

этой песни не слыхивал. Но —

за окном тополиные кроны

шелестят, подпевают ему.

Лает пес. Раскричались вороны.

Воет ветер. И дальше, во тьму —

всё поют, удлиняются лица.

Побренчи же еще, побренчи.

Дребезжат самосвалы. Убийцу

повели на расстрел палачи.

Убаюкана музыкой страшной,

что ты хочешь увидеть во сне?

Ты уснула, а в комнате нашей

пустота отразилась в окне.

Смерть на цыпочках ходит за мною,

окровавленный бант теребя.

И рыдает за страшной стеною

тот, кому я оставлю тебя.

1998

«Мои друзья не верили в меня…»

Сыны Пластполимера, Вторчермета,

у каждого из них была статья.

Я песни пел, не выставляя это

как нечто. Океан бурлил, бурлил.

Пришкандыбал татарин-участковый:

так заруби себе. Я зарубил.

Мне ведом, Боже, твой расклад херовый.

На купоросных голубых снегах,

закончившие ШРМ на тройки,

они запнулись с медью в черепах,

как первые солдаты перестройки.

А я остался, жалкий Арион,

на брег туманный вынесен волною.

Пою, пою, да петь мне не резон.

Шумит, шумит пучина подо мною.

1998

1999

Досадно, но сколько ни лгу,

пространство, где мы с тобой жили,

учились любить и любили,

никак сочинить не могу:

детали, фрагменты, куски,

сирень у чужого подъезда,

ржавеющее неуместно

железо у синей реки.

Вдали похоронный оркестр

(теперь почему-то их нету).

А может быть, главное – это

не время, не место, а жест,

когда я к тебе наклонюсь,

небольно сжимая ладони,

на плохо прописанном фоне,

моя неумелая грусть…

1998, 1999

Был двор, а во дворе качели

позвякивали и скрипели.

С качелей прыгали в листву,

что дворники собрать успели.

Качающиеся гурьбой

взлетали сами над собой.

Я помню запах листьев прелых

и запах неба голубой.

Последняя неделя лета.

На нас глядят Алена, Света.

Все прыгнули, а я не смог,

что очень плохо для поэта.

О, как досадно было, но

все в памяти освещено

каким-то жалостливым светом.

Живи, другого не дано!

1999

Много было всего, музыки было много,

а в кинокассах билеты были почти всегда.

В красном трамвае хулиган с недотрогой

ехали в никуда.

Музыки стало мало

и пассажиров, ибо трамвай – в депо.

Вот мы и вышли в осень из кинозала

и зашагали по

длинной аллее жизни. Оно про лето

было кино, про счастье, не про беду.

В последнем ряду пиво и сигарета.

Я никогда не сяду в первом ряду.

1999

Достаю из кармана упаковку дур —

мана, из стакана пью дым за Ро —

мана, за своего дружбана, за ли —

мона-жигана пью настойку из сна

и тумана. Золотые картины: зеле —

неют долины, синих гор голубеют

вершины, свет с востока, восто —

ка, от порога до Бога пролетает

дорога полого. На поэзии русской

появляется узкий очень точный

узорец восточный, растворяется

прежний – безнадежный, небрежный.

Ах, моя твоя помнит, мой нежный!

1999

Мне холодно, читатель, мне темно,

но было бы темней и холодней,

не будь тебя, ведь мы с тобой – одно,

и знаю я – тебе ещё трудней,

сложней, читатель, потому – прости,

а я прощу неведомый упрёк,

что листик этот не собрал в горсти,

не разорвал, не выбросил, не сжёг.

1999

По родительским польтам пройдясь, нашкуляв на «Памир»,

и «Памир» «для отца» покупая в газетном киоске,

я уже понимал, как затейлив и сказочен мир.

И когда бы поэты могли нарождаться в Свердловске,

я бы точно родился поэтом: завел бы тетрадь,

стал бы книжки читать, а не грушу метелить в спортзале.

Похоронные трубы не переставали играть —

постоянно в квартале над кем-то рыдали, рыдали.

Плыли дымы из труб, и летели кругом облака.

Длинноногие школьницы в школу бежали по лужам.

Описав бы все это, с «Памиром» в пальц ах на века

в черной бронзе застыть над Свердловском, да на фиг я нужен.

Ибо где те засранцы, чтоб походя салютовать, —

к горсовету спиною, глазами ко мне и рассвету?

Остается не думать, как тот генерал, а «Памир» надорвать

да исчезнуть к чертям, раскурив на ветру сигарету.

1999

Мы собрали все детали

механизма: тук-тук-тук.

Но печали, но печали

не убавилось, мой друг.

Преуспели, песню спели:

та-ра-раи ла-ла-ла.

А на деле, а на деле

те же грустные дела.

Так же недруги крепчают.

Так же ангелы молчат.

Так же други умирают,

щеки Ирочки горчат.

1999

На окошке на фоне заката,

дрянь какая-то желтым цвела.

В общежитии Жиркомбината

некто Н., кроме прочих, жила.

И в легчайшем подпитье являясь,

я ей всякие розы дарил.

Раздеваясь, но не разуваясь,

несмешно о смешном говорил.

Трепетала надменная бровка,

матерок с алой губки слетал.

Говорить мне об этом неловко,

но я точно стихи ей читал.

Я читал ей о жизни поэта,

четко к смерти поэта клоня.

И за это, за это, за это

эта Н. целовала меня.

Целовала меня и любила,

разливала по кружкам вино.

О печальном смешно говорила.

Михалкова ценила кино.

Выходил я один на дорогу,

чуть шатаясь, мотор тормозил.

Мимо кладбища, цирка, острога

вез меня молчаливый дебил.

И грустил я, спросив сигарету,

что, какая б любовь ни была,

я однажды сюда не приеду.

А она меня очень ждала.

1999

Не то чтобы втайне, но как-то

не очень открыто любил,

а зря, вероятно, поскольку

и мелочи не позабыл.

Штрихи, отступленья, детали

и, кажется, помню число,

и как полыхали рябины,

когда нас туда занесло.

На эту фанерную дачу,

где пили, приемник включив.

И втайне я плачу и плачу

под этот дурацкий мотив.

1999

Поздно, поздно! Вот – по небу прожектора

загуляли, гуляет народ.

Это в клубе ночном, это фишка, играю

Словно год 43-й идет.

Будто я от тебя под бомбежкой пойду —

снег с землею взлетят позади,

и, убитый, я в серую грязь упаду…

Ты меня разбуди, разбуди.

1999

Не во гневе, а так, между прочим

созерцавший средь белого дня,

когда в ватниках трое рабочих

подмолотами били меня.

И тогда не исполнивший в сквере,

где искал я забвенья в вине,

чтобы эти милиционеры

стали не наяву, а во сне —

Это ладно, всё это детали,

одного не прощу тебе, ты,

бля, молчал, когда девки бросали

и когда умирали цветы,

не мешающий спиться, разбиться,

с голым торсом спуститься во мрак,

подвернувшийся под руку птица,

не хранитель мой ангел, а так.

Наблюдаешь за мною с сомненьем,

ходишь рядом, урчишь у плеча,

клюв повесив, по лужам осенним

одинокие крылья влача.

1999

Мальчик-еврей принимает из книжек на веру

гостеприимство и русской души широту,

видит березы с осинами, ходит по скверу

и христианства на сердце лелеет мечту.

Следуя заданной логике, к буйству и пьянству

твердой рукою себя приучает, и тут:

видит березу с осиной в осеннем убранстве,

делает песню, и русские люди поют.

Что же касается мальчика, он исчезает.

А относительно пения – песня легко

то форму города некоего принимает,

то повисает над городом, как облако.

1999

В сырой наркологической тюрьме,

куда меня за глюки упекли,

мимо ребят, столпившихся во тьме,

дерюгу на каталке провезли

два ангела – Серега и Андрей, – не

оглянувшись, типа все в делах,

в задроченных, но белых оперениях

со штемпелями на крылах.

Из-под дерюги – пара белых ног,

и синим-синим надпись на одной

была: как мало пройдено дорог…

И только шрам кислотный на другой

ноге – все в непонятках, как всегда:

что на второй написано ноге?

В окне горела синяя звезда,

в печальном зарешеченном окне.

Стоял вопрос, как говорят, ребром

и заострялся пару-тройку раз.

Единственный один на весь дурдом

я знал на память продолженья фраз,

но я молчал, скрывался и таил,

и осторожно на сердце берег —

что человек на небо уносил

и вообще – что значит человек.

1999

Мы целовались тут пять лет назад,

и пялился какой-то азиат

на нас с тобой – целующихся – тупо

и похотливо, что поделать – хам!

Прожекторы ночного дискоклуба

гуляли по зеленым облакам.

Тогда мне было восемнадцать лет,

я пьяный был, я нес изящный бред,

на фоне безупречного заката

шатался – полыхали облака —

и материл придурка азиата,

сжав кулаки в карманах пиджака.

Где ты, где азиат, где тот пиджак?

Но верю, на горе засвищет рак,

и заново былое повторится.

Я, детка, обниму тебя, и вот,

прожекторы осветят наши лица.

И снова: что ты смотришь, идиот?

А ты опять же преградишь мне путь,

ты закричишь, ты кинешься на грудь,

ты привезешь меня в свою общагу.

Смахнешь рукою крошки со стола.

Я выпью и на пять минут прилягу,

потом проснусь: ан жизнь моя прошла.

1999

Ты почему-то покраснела,

а я черемухи нарвал,

ты целоваться не умела,

но я тебя поцеловал.

Ребята в сквере водку пили,

играли в свару и буру,

крутили Токарева Вилли

и матерились на ветру.

Такой покой в волнах эфира,

ну, а пока не льется кровь,

нет ничего уместней, Ира,

чем настоящая любовь.

1999

Я помню всё, хоть многое забыл —

разболтанную школьную ватагу.

Мы к Первомаю замутили брагу,

я из канистры первым пригубил.

Я помню час, когда ногами нас

за хамство избивали демонстранты,

и музыку, и розовые банты.

Но раньше было лучше, чем сейчас.

По-доброму, с улыбкой, как во сне:

и чудом не потухла папироска,

и мы лежим на площади Свердловска,

где памятник поставят только мне.

1999

Мотив неволи и тоски —

откуда это? Осень, что ли?

Звучит и давит на виски

мотив тоски, мотив неволи.

Всегда тоскует человек,

но иногда тоскует очень,

как будто он тагильский зек,

как, ивдельский разнорабочий.

В осенний вечер, проглотив

стакан плохого алкоголя,

сидит и слушает мотив,

мотив тоски, мотив неволи.

Мотив умолкнет, схлынет мрак,

как бы конкретно ни мутило.

Но надо, чтобы на крайняк

у человека что-то было.

Есть у меня дружок Вано

и адресок его жиганский,

ширяться дурью, пить вино

в поселок покачу цыганский.

В реальный табор пить вино —

Конечно, это театрально,

и театрально, и смешно,

но упоительно-печально.

Конечно же, давным-давно,

давным-давно не те цыганы.

Я представляю все равно

гитары, песни и туманы.

И от подобных перспектив

на случай абсолютной боли

не слишком тягостен мотив,

мотив тоски, мотив неволи.

1999

Музыка жила во мне,

никогда не умолкала,

но особенно во сне

эта музыка играла.

Словно маленький скрипач,

скрипача того навроде,

что играет, неудач —

ник, в подземном переходе.

В переходе я иду —

руки в брюки, кепка в клетку —

и бросаю на ходу

этой музыке монетку.

Эта музыка в душе

заиграла много позже —

до нее была уже

музыка, играла тоже.

Словно спившийся трубач

похоронного набора,

что шагает мимо прач —

чечной, гаража, забора.

На гараж, молокосос,

я залез, сижу, свалиться

не боюсь, в футболке «КРОСС»,

привезенной из столицы.

1999