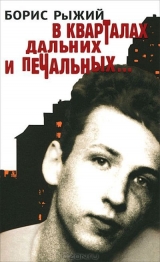

В кварталах дальних и печальных

Текст книги "В кварталах дальних и печальных"

Автор книги: Борис Рыжий

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)

Вдвоем с тобой, в чужой квартире, —

чтоб не замерзнуть, включим газ.

Послушай, в этом черном мире

любой пустяк сильнее нас.

Вот эти розы на обоях,

табачный дым, кофейный чад

лишь захотят – убьют обоих,

растопчут, если захотят.

Любовники! какое слово,

великая, святая ложь.

Сентиментален? Что ж такого?

Чувствителен не в меру? Что ж!

А помнишь юность? Странным светом

озарены и день и ночь.

Закрой глаза, укройся пледом —

я не могу тебе помочь.

1996

Все, что взял у Тебя, до копейки верну

и отдам Тебе прибыль свою.

Никогда, никогда не пойду на войну,

никогда никого не убью.

Пусть танцуют, вернувшись, герои без ног,

обнимают подружек без рук.

Не за то ли сегодня я так одинок,

что не вхож в этот дьявольский круг?

Мне б ладонями надо лицо закрывать,

на уродов Твоих не глядеть.

Или должен, как Ты, я ночами не спать,

колыбельные песни им петь?

1996

Пройди по улице пустой —

морозной, ветреной, ночной.

Закрыты бары, магазины…

Как эти дамы, господа

прекрасны. Яркие витрины.

Не бойся, загляни туда.

Не ад ли это? Высший свет

телесных [30]30

Вариант, сохранившийся в архиве Б. Рыжего: чудовищ. Иным было и заглавие – «Ночной прохожий».

[Закрыть]? Да. А впрочем, нет.

Она, как ангел, человечна.

Ладони повернула так,

как будто плачет, плачет вечно.

И смотрит милая во мрак.

О, этот тёмно-синий взор —

какая боль, какой укор.

И гордость, друг мой, и смиренье.

Поджаты тонкие уста.

Она – сплошное сожаленье.

Она – сплошная доброта.

…Прижмись небритою щекой

к стеклу холодному. Какой

морозный ветер. Переливы

созвездий чудных на снегу.

И повторяй неторопливо:

«Я тоже больше не могу…»

1996

Каждый год наступает зима.

Двадцать раз я ее белизною

был окутан. А этой зимою

я схожу потихоньку с ума,

милый друг. Никого, ничего.

Стих родившись, уже умирает,

стиснув зубы. Но кто-то рыдает,

слышишь, жалобно так, за него.

…А когда загорится звезда —

отключив электричество в доме,

согреваю дыханьем ладони

и шепчу: «Не беда, не беда».

И гляжу, умирая, в окно

на поля безупречного снега.

Хоть бы чьи-то следы – человека

или зверя, не все ли одно.

1996

…Все с нетерпеньем ждут кино,

живут, рожают, пьют вино.

Картофель жарят, снег идет,

летит по небу самолет.

В кладовке темной бабка спит

и на полу горшок стоит.

Уходят утром на завод.

…А завтра кто-нибудь умрет —

и все пойдут могилу рыть…

В кладовке ангел будет жить —

и станет дочь смотреть в глазок,

как ангел писает в горшок.

1996

Я не люблю твои цветочки,

вьюнки и кактусы, болван.

И у меня растет в горшочке

на подоконнике тюльпан.

Там, за окном, дымят заводы,

там умирают и живут,

идут больные пешеходы,

в ногах кораблики плывут,

там жизнь ужасна, смерть банальна,

там перегибы серых стен,

там улыбается печально

живущий вечно манекен,

там золотые самолеты

бомбят чужие города,

на облака плюют пилоты,

горит зеленая звезда.

И никого, и никого не

волнует, Господи прости,

легко ль ему на этом фоне,

такому стройному, цвести.

1996

…Во всем вторая походила

на первую, а я любил

ее как первую – и в этом

я на поэта походил,

а может быть, и был поэтом.

1996

Когда наступит тишина,

у тишины в плену

налей себе стакан вина

и слушай тишину.

Гляди рассеянно в окно —

там улицы пусты.

Ты умер бы давным-давно,

когда б не верил ты,

что стоит пристальней взглянуть,

и все увидят ту,

что освещает верный путь,

неяркую звезду.

Что надо только слух напрячь,

и мир услышит вдруг

и скрипки жалобу, и плач

виолончели, друг.

1996

Над домами, домами, домами

голубые висят облака —

вот они и останутся с нами

на века, на века, на века.

Только пар, только белое в синем

над громадами каменных плит…

Никогда, никогда мы не сгинем,

мы прочней и нежней, чем гранит.

Пусть разрушатся наши скорлупы,

геометрия жизни земной, —

оглянись, поцелуй меня в губы,

дай мне руку, останься со мной.

А когда мы друг друга покинем,

ты на крыльях своих унеси

только пар, только белое в синем,

голубое и белое в си…

1996

Особенно когда с работы,

идя, войдешь в какой-то сквер,

идешь и забываешь, что ты

очкарик, физик, инженер,

что жизнь скучна, а не кошмарна,

что полусвет отнюдь не мрак,

и начинаешь из Верхарна

Эмиля что-то просто так

о льдах, о холоде – губами

едва заметно шевеля,

с его заветными словами

свое мешая тра-ля-ля.

…Но это тра-ля-ля, дружище,

порой, как губы ни криви,

дороже жизни, смерти чище,

важнее веры и любви.

1996

Нас с тобой разбудит звон трамвая,

ты протрёшь глаза:

небеса, от края и до края

только небеса…

Будем мы обижены как дети:

снова привыкать

к пустякам, что держат нас на свете.

Жить и умирать

возвратят на землю наши души,

хоть второго дня

я, молясь, просил Его: послушай,

не буди меня.

1996

Дозморов Олег Витальевич (род. в 1974 г.) – российский поэт, писатель. Живет в Великобритании.

[Закрыть]от Бориса Рыжего

Мысль об этом леденит: О —

лег, какие наши го —

ды, а сердце уж разбито,

нету счастья у него,

хоть хорошие мы поэ —

ты, никто не любит на —

с – человечество слепое,

то все его вина,

мы погибншем, мы умрем, О —

лег, с тобой от невнима —

ния – это так знакомо —

а за окнами зима,

а за окнами сугробы,

неуютный грустный вид.

Кто потащит наши гробы,

кто венки нам подарит?

1996

…Остаются нам детали

и разговор о пустоте…

Не в Нью-Йорке, не в Италии,

но в Иркутске, в Воркуте.

Гданьске, Шманьске, Белореченске

говорят о смерти Бро.

Но едва ли я гусиное

подточу себе перо —

я люблю свое молчание

и ухмылочку свою.

Если плохо мне ночами, я

песен, право, не пою.

…Узнаю про все на улице

и, смахнув с ушанки снег:

«Ах, Иосиф Александрович,

дорогой мой человек…»

1996

…На скамейке, где сиживал тот —

если сиживал – гений курчавый,

ты сидишь, соискатель работ,

еще нищий, уже величавый.

Фотография? Легкий ожог.

На ладошку упавшая спичка.

Улыбаться не стоит, дружок,

потому что не вылетит птичка.

Но вспорхнет голубой ангелок

на плечо твое, щурясь от света —

кодак этого видеть не мог,

потому что бессмысленно это.

Пусть над тысячей бед и обид

стих то твердо звучит, то плаксиво.

Только помни того, кто стоит

по ту сторону объектива.

1996

…Хотелось музыки, а не литературы,

хотелось живописи, а не стиховой

стопы ямбической, пеона и цензуры.

Да мало ли чего хотелось нам с тобой.

Хотелось неба нам, еще хотелось моря.

А я хотел еще, когда ребенком был,

большого, светлого, чтоб как у взрослых, горя.

Вот тут не мучайся – его ты получил.

1996

До боли снежное и хрупкое

сегодня утро, сердце чуткое

насторожилось, ловит звуки.

Бело пространство заоконное —

мальчишкой я врывался в оное

в надетом наспех полушубке.

В побитом молью синем шарфике

я надувал цветные шарики,

гремели лозунги и речи…

Где ж песни ваши, флаги красные,

вы сами – пьяные, прекрасные,

меня берущие на плечи?

1996

…Глядишь на милые улыбки

и слышишь шепот за спиной —

редакционные улитки

столы волочат за собой.

Ну, публикация… Ну, сотня…

И без нее бы мог прожить…

Не лучше ль, право, в подворотне

с печальным уркой водку пить?

Есть мир иной, там нету масок —

ужасны лица и без них.

Есть мир иной, там нету сказок

шутов бесполых и шутих.

Там жизнь обнажена, как схема,

и сразу видно: тут убьет.

Зато надутая проблема —

улыбки, взгляда – не встает.

…Покуда в этом вы юлили,

слегка прищуривая глаз,

в том, настоящем, вас убили

и руки вытерли о вас.

1996

Ангелы шмонались по пустым аллеям

парка. Мы топтались тупо у пруда.

Молоды мы были. А теперь стареем.

И подумать только, это навсегда.

Был бы я умнее, что ли, выше ростом,

умудренней горьким опытом мудак,

я сказал бы что-то вроде: «Постум, Постум…»,

как сказал однажды Квинт Гораций Флакк.

Но совсем не страшно. Только очень грустно.

Друг мой, дай мне руку. Загляни в глаза,

ты увидишь, в мире холодно и пусто.

Мы умрём с тобою через три часа.

В парке, где мы бродим. Умирают розы.

Жалко, что бессмертья не раскрыт секрет.

И дождинки капают, как чужие слёзы.

Я из роз увядших соберу букет…

1996

Так густо падает, так плавно – белый снег

у Черной речки, черной розы.

И на ресницах он. И тает он у век.

И эти капельки – как слезы.

Дай руку, руку мне, любимая, скорей.

Не говори со мной. Послушай,

как будто ржание…

Да, ржанье лошадей.

И выстрел, спичкою потухший.

Тебе не кажется —

пройдем еще чуть-чуть,

и нам откроется все это:

кареты, лошади, дымящаяся грудь

на снег упавшего поэта?

Любовь. Предательство. Россия и тоска.

Как можно жить, не погибая?

Ты в даль безлюдную,

ты смотришь в даль, пока

я говорю тебе, родная:

«Пойдем на лед – туда,

скорей туда, на лед —

сквозь время стылое – быть может,

ответит доктор нам, что гений не умрет

и в нас души не уничтожит…»

1996

Вот и кончилось лето – как тихо оно шелестело,

на прощанье листвой. Потому и стою оробело

в голом сквере моем, на засыпанной снегом дорожке,

по колено в любви и тоске. Подожди хоть немножко,

хоть немного, прошу. Я еще не успел оглядеться

и прижаться щекой. Потому и хватаюсь за сердце,

что не видел цветов твоих синих, и желтых, и алых —

не срывал их в бою комарином, в руках не держал их.

Думал все, что успею еще, добегу и успею.

На последней пустой электричке доеду, успею.

Оказалось, что я опоздал. Оказалось иначе.

Потому и за сердце держусь я. И видимо, плача:

«Все могло быть иначе, неделю назад оглянись я —

и цветы и, не знаю, такие зеленые, листья».

1996

…Кто нас посмеет обвинить

в печали нашей, дорогая?

Ну что ж, что выпало прожить,

войны и голода не зная?

А разве нужен только мрак,

чтоб сделать горькою улыбку?

Ведь скрипка плачет просто так,

а мы с тобой жалеем скрипку.

1996

…Мальчик ждет возле елочки чуда —

две минуты до полночи целых.

Уберите ж конфеты и блюдо

желтых сладких и розовых спелых.

Не солдатиков в яркой раскраске,

не машинку, не ключик к машинке —

мальчик ждет возле елочки сказки.

Погляжу за окошко невольно —

мне б во мрак ускользнуть и остаться.

Мне сегодня за мальчика больно,

я готов вместе с ним разрыдаться.

Но не стану, воспитанный строго,

я ведь тоже виновен немножко —

вместо чуда, в отсутствии Бога,

рад вложить безделушку в ладошку.

1996

…Над северной Летой

стоят рыбаки…

прощай, мое лето,

друзья и враги.

На черном причале —

как те господа —

я, полон печали,

гляжу в никуда.

Прощайте, обиды

и счастье всерьез.

До царства Аида.

До высохших слез.

До желтого моря.

До синего дна.

До краха. До горя.

По небу луна,

как теннисный шарик,

летит в облака.

Унылый кораблик

отчалил… Пока.

1996

По чернильной глади я

проведу ладошкой.

Новая Голландия,

как тебя немножко.

Ну к гребёной матери

прозябать в отчизне —

я на белом катере

уплыву по жизни.

Ветер как от веера —

чем дыханье, тише.

«Уличка» Вермеера —

облака и крыши —

в золоченой раме.

Краха что-то вроде, не

умереть на Родине,

в милом Амстердаме.

1996

Носик гоголевский твой,

Жанна, ручки, Жанна, ножки…

В нашем скверике листвой

все засыпаны дорожки —

я брожу по ним один,

ведь тебя со мною нету.

Так дотянем до седин,

Жанна, Жанночка, Жанетта —

говорю почти как Пруст,

только не пишу романы,

потому что мир мой пуст

без тебя, мой ангел Жанна.

Тяжела моя печаль,

ты ж прелестна и желанна…

Жанна, Жанна, как мне жаль,

как мне больно, Жанна, Жанна.

1996

Под огромною звездою

сердце – под Рождество

с каждой тварью земною

ощущает родство.

С этим официантом,

что спешить показать

перстенек с бриллиантом,

не спеша подливать.

С этой дамой у стойки,

от которой готов

унаследовать стойкий

горький привкус духов.

И блуждая по скверам

с пузырем коньяка,

с этим милицанером

из чужого стиха.

1996

С десяток проглядев, наверное,

снов вновь и вновь перенеся

такое мрачное и скверное, —

но, лучше, видимо, нельзя.

Одна улыбочка беспечная,

с ней и дотянем до седин.

Ты жив, мой мальчик? Ну конечно, я

живу, как Бог, совсем один.

Живу, разламывая целое.

Глаза открою поутру

зимой – зима такая белая,

в такую зиму я умру.

1996

«Перед вами торт «Букет»

Словно солнца закат – розовый

…Прекрасен как сок берёзовый»

Надпись на торте

Вот и мучаюсь в догадках,

отломив себе кусок, —

кто Вы, кто Вы, автор сладких,

безупречных нежных строк?

Впрочем, что я, что такого —

в мире холод и война.

Ах, далёк я от Крылова,

и мораль мне не нужна.

Я бездарно, торопливо

объясняю в двух словах —

мы погибнем не от взрыва

и осколков в животах.

В этот век дремучий, страшный

открывать ли Вам секрет? —

мы умрём от строчки Вашей:

«Перед вами торт “Букет”…»

1996

Магом, наверное, не-человеком,

черным, весь в поисках страшной

поживы,

помню, сто раз обошел перед снегом

улицы эти пустые, чужие.

И, одурев от бесхозной любови,

скуки безумной, что связана с нею,

с нежностью дикой из капельки крови

взял да и вырастил девочку-фею.

…Как по утрам ты вставала с постельки,

в капельки света ресницы макая,

видела только минутные стрелки…

Сколько я жизни и смерти узнаю,

что мне ступили на сердце —

от ножек —

и каблучками стучат торопливо.

Самый поганый на свете художник

пусть нас напишет – все будет красиво.

1996

В одной гостиничке столичной,

завесив шторами окно,

я сам с собою, как обычно,

глотал дешевое вино.

…Всезнайки со всего Союза,

которым по хую печаль

и наша греческая муза,

приехали на фестиваль.

Тот фестиваль стихов и пенья

и разных безобразных пьес

был приурочен к Дню рождения

поэта Пушкина А.С.

Но поэтесс, быть может, лица

и, может быть, фигуры их

меня заставили закрыться

в шикарных номерах моих…

И было мне темно и грустно,

мне было скучно и светло, —

стихи, и вообще искусство,

я ненавидел всем назло.

Ко мне порою заходили,

но каждый был вполне кретин.

Что делать, Пушкина убили,

прелестниц нету, пью один.

1996

Долго-долго за нос водит,

а потом само собой

неожиданно приходит

и становится судьбой.

Неожиданно взрослеем:

в пику модникам пустым

исключительно хореем

или ямбом говорим.

Не лелеем, гоним скуку

и с надменной простотой

превращаем в бытовуху

музы лепет золотой.

Без причины не терзаем

почву белого листа,

Бродскому не подражаем —

это важная черта.

А не завтра – послезавтра

мы освоим твердый шаг,

грозный шаг ихтиозавра

в смерть, в историю, во мрак.

1996

…Когда примерзают к окурку

знакомые с речью уста,

хочу быть похожим на урку

под пристальным взором мента.

Ни Ада, ни Рая, ни Бога —

чтоб нас прибирали к рукам,

нам так хорошо, одиноко,

так жарко и холодно нам.

В аллее вечернего парка

ты гневно сняла сапожок,

чтоб вытряхнуть снег, – как подарка,

я ждал нашей встречи, дружок.

1996

…С какою щедростью могу я поквитаться

с тем, кто мне выделил из прочих благ своих

от дикой нежности ночами просыпаться,

искать их, призрачных, не обретая их.

Игра нелепая, она без всяких правил,

снежинка легкая, далекая звезда,

письмо написано, и я его отправил

куда неведомо, неведомо куда.

Покуда ненависть сменяется любовью,

живем, скрипим еще, но вот она пришла —

как одиночество с надломленною бровью

в окошко бросится, не тронет и стекла.

А как не бросится, а как забьется в угол,

комочек маленький, трепещущий комок,

я под кровать его, я в шкаф его засунул,

он снова выскочил, дрожит и смотрит вбок.

С кем попрощаемся, кого сочтем своими?

Вот звезды, сгусточки покоя и огня…

И та, неяркая, уже имеет имя —

его не знаю я и выдумал не я.

1996

…Слоняясь по окраинным дворам,

я руку жал убийцам и ворам.

Я понимал на ощупь эти руки:

не раз они заламывались в муке.

Ты жаждешь денег? Славы? Ты? Поэт?

Но, извини, как будто проще нет

пути, чтоб утолить подобны страсти:

воруй, и лги, и режь, и рви на части.

…Кто в прошлой жизни нищим все раздал,

в богатстве, славе жил, а умирал

в пещере мрачной, в бедности дремучей,

тот в этой жизни – и представься случай —

(с гордыней ведь не справится душа)

ни жалости не примет, ни гроша.

1996

Под бережным прикрытием листвы

я следствию не находил причины,

прицеливаясь из рогатки в

разболтанную задницу мужчины.

Я свет и траекторию учел.

Я план отхода рассчитал толково.

Я вовсе на мужчину не был зол,

он мне не сделал ничего плохого.

А просто был прекрасный летний день,

был школьный двор в плакатах агитпропа,

кусты сирени, лиственная тень,

футболка «КРОСС» и кепка набекрень.

Как и сейчас, мне думать было лень:

была рогатка, подвернулась …

1996

1997

Уж мы с тобой, подруга, поотстали

от моды – я живой и не вдова ты,

убили этих, тех – не убивали,

повсюду сопляки и автоматы.

Я не могу смотреть на эти лица,

верней – могу, но не могу представить,

что этот бедный юноша-убийца

и нас убил, разрушив нашу память.

…Давай уйдем, нам Петр откроет двери,

нас пустят в Рай за жалость и за скуку…

О, если бы я мог еще поверить

во что-то неземное – дай мне руку.

1996

Над саквояжем в черной арке

всю ночь трубил саксофонист.

Бродяга на скамейке в парке

спал, постелив газетный лист.

Я тоже стану музыкантом

и буду, если не умру,

в рубахе белой с синим бантом

играть ночами на ветру.

Чтоб, улыбаясь, спал пропойца

под небом, выпитым до дна, —

спи, ни о чем не беспокойся,

есть только музыка одна.

1997, июнь, Санкт-Петербург

Как пел пропойца под моим окном!

Беззубый, перекрикивая птиц,

пропойца под окошком пел о том,

как много в мире тюрем и больниц.

В тюрьме херово: стражники, воры.

В больнице хорошо: врач, медсестра.

Окраинные слушали дворы

такого рода песни до утра.

Потом настал мучительный рассвет,

был голубой до боли небосвод.

И понял я: свободы в мире нет

и не было, есть пара несвобод.

Одна стремится вопреки убить,

другая воскрешает вопреки.

Мешает свет уснуть и, может быть,

во сне узнать, как звезды к нам близки.

1997

Зависло солнце над заводами,

и стали черными березы.

..Я жил тут, пользуясь свободами

на смерть, на осень и на слезы.

Спецухи, тюрьмы, общежития,

хрущевки красные, бараки,

сплошные случаи, события,

убийства, хулиганства, драки.

Пройдут по ребрам арматурою

и, выйдя из реанимаций,

до самой смерти ходят хмурые

и водку пьют в тени акаций.

Какие люди, боже праведный,

сидят на корточках в подъезде —

нет ничего на свете правильней

их пониманья дружбы, чести.

И горько в сквере облетающем

услышать вдруг скороговорку:

«Серегу-жилу со товарищи

убили в Туле, на разборке…»

1997

Две сотни счетчик намотает, —

очнешься, выпятив губу.

Сын Человеческий не знает,

где приклонить ему главу.

Те съехали, тех дома нету,

та вышла замуж навсегда.

Хоть целый век летай по свету,

тебя не встретят никогда.

Не поцелуют, не обнимут,

не пригласят тебя к столу,

вторую стопку не придвинут,

спать не положат на полу.

Как жаль, что поздно понимаешь

ты про такие пустяки,

но наконец ты понимаешь,

что все на свете мудаки.

И остается расплатиться

и выйти заживо во тьму.

Поет магнитофон таксиста

плохую песню про тюрьму.

1997

Я вышел из кино, а снег уже лежит,

и бородач стоит с фанерною лопатой,

и розовый трамвай по воздуху бежит —

четырнадцатый, нет, пятый, двадцать пятый.

Однако целый мир переменился вдруг,

а я все тот же я, куда же мне податься,

я перенаберу все номера подруг,

а там давно живут другие, матерятся.

Всему виною снег, засыпавший цветы.

До дома добреду, побряцаю ключами,

по комнатам пройду – прохладны и пусты.

Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.

1997

Прекрасен мир и жизнь мила,

когда б еще водились деньги

– капуста, говоря на сленге

и зелень на окне цвела.

В Свердловске тоже можно жить:

гулять с женой в Зеленой роще.

И право, друг мой, быть бы проще

пойти в милицию служить.

1997

Под красивым красным флагом

голубым июньским днём

мы идём солдатским шагом,

мальчик-девочка идём.

Мы идём. Повсюду лето.

Жизнь прекрасна. Смерти нет.

Пионер-герой с портрета

смотрит пристально вослед.

Безо всякой, впрочем, веры,

словно думая о нас:

это разве пионеры…

подведут неровен час…

Знать, слаба шеренга наша,

плохо, значит, мы идём.

Подведём, дражайший Паша,

право, Павел, подведём!

1997

О. Дозморову

Над головой облака Петербурга

Вот эта улица, вот этот дом.

В пачке осталось четыре окурка —

видишь, мой друг, я большой эконом.

Что ж, закурю, подсчитаю устало:

сколько мы сделали, сколько нам лет?

Долго еще нам идти вдоль канала,

жизни не хватит, вечности нет.

Помнишь ватагу московского хама,

читку стихов, ликованье жлобья?

Нет, нам нужнее «Прекрасная Дама»,

желчь петербургского дня.

Нет, мне нужней прикурить одиноко,

взором скользнуть по фабричной трубе,

белою ночью под окнами Блока,

друг дорогой, вспоминать о тебе!

1997

Молодость мне много обещала,

было мне когда-то двадцать лет.

Это было самое начало,

я был глуп, и это не секрет.

Мне тогда хотелось быть поэтом,

но уже не очень, потому

что не заработаешь на этом

и цветов не купишь никому.

Вот и стал я горным инженером,

получил с отличием диплом.

Не ходить мне по осенним скверам,

виршей не записывать в альбом.

В голубом от дыма ресторане

слушать голубого скрипача,

денежки отсчитывать в кармане,

развернув огромные плеча.

Так не вышло из меня поэта

и уже не выйдет никогда.

Господа, что скажете на это?

Молча пьют и плачут господа.

Пьют и плачут, девок обнимают,

снова пьют и все-таки молчат,

головой тонически качают,

матом силлабически кричат.

1997