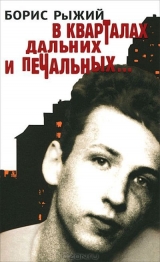

В кварталах дальних и печальных

Текст книги "В кварталах дальних и печальных"

Автор книги: Борис Рыжий

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)

Ни денег, ни вина…

Г. Адамович

– Пойдемте, друг, вдоль улицы пустой,

где фонари висят, как мандарины,

и снег лежит, январский снег простой,

и навсегда закрыты магазины.

Рекламный блеск, витрины, трубы, рвы.

– Так грустно, друг, так жутко, так буквально.

– А вы? Чего от жизни ждёте вы?

– Печаль, мой друг, прекрасное – печально.

Всё так, и мы идём вдоль чёрных стен.

– Скажите мне, что будет завтра с нами?

И безобразный вечный манекен

глядит нам вслед красивыми глазами.

– Что знает он? Что этот мир жесток?

– Что страшен? Что мертвы в витринах розы?

– Что счастье есть, но вам его, мой Бог, —

холодные – увы – затмили слёзы.

1995, январь

Черный ангел на белом снегу —

мрачным магом уменьшенный в сто.

Смерть – печальна, а жить – не могу.

В бледном парке не ходит никто.

В бледном парке всегда тишина,

да сосна – как чужая – стоит.

Прислонись к ней, отведай вина,

что в кармане – у сердца – лежит.

Я припомнил бы – было бы что,

то – унизит, а это – убьет.

Слишком холодно в легком пальто.

Ангел черными крыльями бьет.

– Полети ж в свое небо, родной,

и поведай, коль жив еще Бог —

как всегда, мол, зима и покой,

лишь какой-то дурак одинок.

1995, январь

Как некий – скажем – гойевский урод

красавице в любви признаться, рот

закрыв рукой, не может, только пот

лоб леденит, до дрожи рук и ног

я это чувство выразить не мог, —

ведь был тогда с тобою рядом Бог.

Теперь, припав к мертвеющей траве,

ладонь прижав к лохматой голове,

о страшном нашем думаю родстве.

И говорю: люблю тебя, да-да,

до самых слез, и нет уже стыда,

что некрасив, ведь ты идешь туда,

где боль и мрак, где илистое дно,

где взор с осадком, словно то вино…

Иль я иду, а впрочем – все одно.

1995, март

В черной арке под муз ыку инвалида —

приблизительно сравнимого с кентавром —

танцевала босоногая обида.

Кинем грошик да оставим стеклотару.

Сколько песен написал нам Исаковский,

сколько жизней эти песни поломали.

Но играет, задыхаясь папироской,

так влюбленно – поднимали, врачевали.

Отойдем же, ведь негоже в судьи лезть нам, —

верно, мы с тобой о жизни знаем мало.

Дай, Господь, нам не создать стихов и песен,

чтоб под песни эти ноги отрывало.

Допивай скорей, мой ангел, кока-колу,

в арке холодно, и запах – что в трактире.

Слишком жалобно – а я как будто голый,

как во сне кошмарном, нет – как в страшном мире.

1995, март

Скрипач – с руками белоснежными,

когда расселись птицы страшные

на проводах, сыграл нам нежную

муз ыку – только нас не спрашивал.

В каком-то сквере, в шляпе фетровой —

широкополой, с черной ниточкой.

Все что-то капало – от ветра ли —

с его ресницы, по привычке ли?

Пытались хлопать, но – туманные —

от сердца рук не оторвали мы.

Разбитые – мы стали – странные,

а листья в сквере стали алыми.

Ах, если б звуки нас не тронули,

мы б – скрипачу – бумажки сунули.

– Едино – ноты ли, вороны ли, —

он повторял, – когда вы умерли.

1995, апрель

Детство золотое, праздник Первомай —

только это помни и не забывай…

Потому что в школу нынче не идем.

Потому что пахнет счастьем и дождем.

Потому что шарик у тебя в руке.

Потому что Ленин – в мятом пиджаке.

И цветы гвоздики – странные цветы,

и никто не слышит, как плачешь ты…

1995, май

В стране гуманных контролеров

я жил – печальный безбилетник.

И, никого не покидая,

стихи Ив анова любил.

Любил пустоты коридоров,

зимой ходил в ботинках летних.

В аду искал приметы рая

и, веря, крестик не носил.

Я ездил на втором и пятом [19]19

Второй и пятый – трамвайные маршруты в Екатеринбурге, связывающие рабочие окраины города с центром.

[Закрыть],

скажи – на первом и последнем,

глядел на траурных красоток,

выдумывая имена.

Когда меня ругали матом —

каким-нибудь нахалом вредным,

я был до омерзенья кроток,

и думал – благо, не война.

И, стоя над большой рекою

в прожилках дегтя и мазута,

я видел только небо в звездах

и, вероятно, умирал.

Со лба стирая пот рукою,

я век укладывал в минуту.

Родной страны вдыхая воздух,

стыдясь, я чувствовал – украл.

1995, июль

1.

Важно украшен мой школьный альбом —

молотом тяжким и острым серпом.

Спрячь его, друг, не показывай мне,

снова я вижу как будто во сне:

восьмидесятый, весь в лозунгах, год

с грозным лицом олимпийца встает.

Маленький, сонный, по черному льду

в школу вот-вот упаду, но иду.

2.

Мрачно идет вдоль квартала народ.

Мрачно гудит за кварталом завод.

Песня лихая звучит надо мной.

Начался, граждане, день трудовой.

Всё, что я знаю, я понял тогда —

нет никого, ничего, никогда.

Где бы я ни был – на чёрном ветру

в чёрном снегу упаду и умру.

3.

«…личико, личико, личико, ли…

будет, мой ангел, чернее земли.

Рученьки, рученьки, рученьки, ру…

будут дрожать на холодном ветру.

Маленький, маленький, маленький, ма… —

в ватный рукав выдыхает зима:

Аленький галстук на тоненькой ше…

греет ли, мальчик, тепло ли душе?»

4.

Всё, что я понял, я понял тогда —

нет никого, ничего, никогда.

Где бы я ни был – на черном ветру

в черном снегу – упаду и умру.

Будет завод надо мною гудеть.

Будет звезда надо мною гореть.

Ржавая, в чёрных прожилках, звезда.

И – никого. Ничего. Никогда.

1995

Заозерский прииск. Вся власть – один

презапойный мусор. Зовут Махмуд.

По количеству на лице морщин

от детей мужчин отличаешь тут.

Назови кого-нибудь днем «кретин» —

промолчит. А ночью тебя убьют.

А обилие поселковых шлюх?

«Молодой, молоденький. О, чего

покажу». «Мужик-то ее опух —

с тестем что-то выпили, и того».

Мне товарищ так говорит: «Я двух

сразу ух». Ну как не понять его?

Опуститься, что ли? Забыть совсем

обо всем? Кто я вообще таков?

Сочинитель мелких своих проблем,

бесполезный деятель тихих слов.

«Я – писатель». Смотрит, как будто: съем,

а потом хохочет. Какой улов.

Ах, скорей уехать бы, черт возьми.

Одиссея помните? Ах, домой.

Сутки ехать. Смех. По любой грязи.

Чепуха. Толкай «шестьдесят шестой» [20]20

«шестьдесят шестой» – автомобиль-тягач ГАЗ-66.

[Закрыть].

Не бестактность это, но с чем в связи,

уезжая – нет – не махну рукой?

Фонтанчик не работает – увы! —

уж осень, но по-прежнему тепло,

В сухую чашу каменные львы

глядят печально – битое стекло,

газеты, чьи-то грязные бинты,

окурочки, обертки от конфет,

нагая кукла, старые листы,

да стоит ли – чего там только нет.

Глядят уныло девять милых морд

клыкастых, дорогих лохматых грив.

Десятым я сажусь на этот борт —

наверное, заплакал бы, но ни в

одном глазу, – а ветер теребит,

как будто нищий, что-то из рванья.

Так и сидим – довольно скверный вид,

скажу я вам, мой ангел, – львы да я.

1995, август

В старом скверике играет музыкант,

бледнолицый, а на шее – черный бант.

На скамеечке я слушаю его.

В старом сквере больше нету никого,

только голуби слоняются у ног,

да парит голубоглазый ангелок.

…Ах, чем музыка печальней, чем страшней,

тем крылатый улыбается нежней…

1995, август

Как-то случилось, жил

в особнячке пустом —

скрип дорогих перил,

дождь за любым окном,

вечная сырость стен,

а на полу – пятно.

Вот я и думал: с кем

тут приключилось что?

Жил, но чуть-чуть робел —

страшен и вечен дуб.

Бледный стоял, как мел,

но с синевой у губ —

мир и людей кляня, —

ствол подносил к виску.

Нужно убить себя,

чтобы убить тоску.

Жил и готовил чай

крепкий – чефир почти.

И говорил «прощай»,

если хотел уйти.

Я говорил «привет»,

возвратившись впотьмах,

и холодок в ответ

чувствовал на губах.

Но под тревожный стук

ставни мой лоб потел:

«Вот ты и сделал, друг,

то, чего я не смел.

Явишься ли во сне

с пулькой сырой в горсти —

что я скажу тебе?»

…Я опоздал, прости.

1995, август

На белом кладбище гуляли,

читая даты, имена.

Мы смерть старухой представляли.

Но, чернокрылая, она,

навязчивая, над тобою

и надо мною – что сказать —

как будто траурной каймою

хотела нас обрисовать,

ночною бабочкой летала.

Был тёплый август, вечер был.

Ты ничего не понимала,

я ни о чём не говорил.

1995, август

Ночь, скамеечка и вино,

дребезжащий фонарь-кретин.

Расставаться хотели, но

так и шли вдоль сырых витрин.

И сентябрьских ценитель драм,

соглядатай чужих измен

сквозь стекло улыбался нам

нежно – английский манекен.

Вот и все, это добрый знак

или злой – все одно, дружок.

Кто еще улыбнется так

двум преступно влюбленным – Бог

или дьявол? – осенним двум,

под дождем, в городке пустом.

Ты запомни его костюм —

я хочу умереть в таком.

1995, август

…ах, Ивановские строки.

Будто мы идем по саду —

ты стоишь на солнцепеке,

я, подруга, в тень присяду.

…эти краски, эти розы —

лучше нету, дорогая.

Но скажи, откуда слезы

и откуда боль такая?

Полон света и покоя

сад весенний, что случилось?

Почему я плачу? Что я?

Милый друг, скажи на милость.

…Это бабочка ночная —

словно бритвой – неумело

с алой розы улетая,

сердце крылышком задела.

1995, август

1.

Стихи осенние – как водится – печально

легли на сердце, мертвые листы.

Ты, речь родимая, прощальна —

как жизнь любая, драгоценна ты.

2.

А мы-то, глупые, тебя ни в грош не ставим —

болтает радио, романы в сто страниц.

Давай ошибочку исправим,

мой нежный друг, смахнув слезу с ресниц.

3.

Одним мурлыканьем растягивая строчки,

сжимая их мурлыканьем одним,

стихотворение до точки

мы доведем, а там – поговорим.

4.

Мол, драгоценная, затем ты в человеке,

чтоб – руку жаркую в холодной сжав горсти —

с трудом приподнимая веки,

шептать одно осеннее «прости».

1995, сентябрь 22

…Фонари – чья рука

их сорвет, как цветы?

…Только эта река,

только эти мосты.

…Только эти дома,

только эти дворцы,

где на крышах с ума

посходили слепцы.

…Это, скинув кафтан,

словно бык, раздувал

ноздри Петр, да туман

как каменья тесал.

Это ты, Ленинград,

это ты, Петербург, —

рай мой призрачный, ад,

лабиринт моих мук.

Дай я камнем замру —

на века, на века.

Дай стоять на ветру

и смотреть в облака.

Можешь душу забрать,

что трепещет любя.

…Дай с дождями рыдать

на плече у тебя.

1995, сентябрь, Санкт-Петербург

Под руинами неба,

в доме снега и ветра —

у безлукого Феба

так печальна Эвтерпа.

Нет ни жаркого грека,

ни красивого моря.

Грудь ее – цвета снега,

взор ее – цвета горя.

За чугунной решеткой

листья падают ало.

То бесстыжей, то кроткой

ты ночами бывала.

Чужеземка нагая,

что глядишь, холодея?

Как согреть – я не знаю.

Я помочь не сумею.

Сам потаскан, издержан,

чем тебя я прикрою?

По-осеннему нежен,

я любуюсь тобою.

Но представлю охотно:

с детским личиком чистым,

то в штормовке болотной,

то в телаге землистой.

1995, сентябрь

Штукатурка отпала

и обрушился свод.

Белый ангел войдет,

сложит крылья устало.

Так угрюм, так печален

довоенный ампир —

милый друг, этот мир

слишком монументален.

…Шелестели б, дышали,

как минуты и дни.

В старом парке одни

мы с тобою гуляли.

…И дрожали ресницы

словно веточки ив.

И хрустальный мотив

мог упасть и разбиться.

«Чуть печальней, чем прежде

дождик слезы прольет —

в эту арку войдет

ангел в лунной одежде».

1995, сентябрь

Так прозрачен намек: здесь цветы превратились в слонов —

эти розы на этом холсте обернулись слонами.

Это детский букет незатейливых ласковых снов.

Это – в вазе, в петлице, на сердце, в бутылке, в стакане.

Это – в Грузию ехать, такие и там не собрать.

Это – ветер июля, ресницы колышащий плавно.

Это то, милый друг, что – о как бы точнее сказать —

так в слезе искажается мир, а цветок – и подавно.

1995, сентябрь

1.

…дождинка, как будто слеза,

упала Евтерпе на грудь.

Стыжусь, опуская глаза,

теплее, чем надо, взглянуть —

уж слишком открыт этот вид

для сердца, увижу – сгорю.

Последнее, впрочем, болит

так нежно, что я говорю:

«Так значит, когда мы вдвоем

с тобою, и осень вокруг —

и камень в обличье твоем

не может не плакать, мой друг».

2.

«…» «прощай» – чтобы душу скрести,

звук «ща» засорил нашу речь.

Есть тихое слово «прости»,

что значит до смерти беречь

разлуку, безумный покой,

тоску. Оглянулась, а я

глаза опустил. Над тобой

два ангела пели, летя:

«Прости его. Ведает Бог,

молчание тоже ответ.

Он руку от сердца не смог

отнять – помахать тебе вслед».

3.

…как будто я видел во сне

день пасмурный, день ледяной.

Вот лебедь на черной воде

и лебедь под черной водой —

два белых, как снег, близнеца

прелестных, по сути – одно…

Ты скажешь: «Не будет конца

у встречи». Хотелось бы, но

лишь стоит взлететь одному —

второй, не осилив стекла,

пойдет, словно камень, ко дну,

терзая о камни крыла.

4.

…художник, скорее – скрипач…

Так беличий тонок смычок,

и так бесконечна, хоть плачь,

скрипичная музыка. Бог

поэтов, скамейка, кусты —

так мило, и траурно – фон.

Не вижу, но слышу, как ты

рисуешь все это. Поклон

тебе в этот ангельский час

от сердца, что грустью живет,

в твой не попадая пейзаж,

поскольку однажды умрет.

5.

…как осенью в Летнем Саду —

туманен, как осень, и тих —

музейной аллеей пройду

среди изваяний чужих,

да сяду на влажной скамье

с окурочком, мокрый дурак.

Вот все, что останется мне:

всей болью почувствовать, как,

за листиком новый листок

роняя, что слезы любви,

сентябрь надевает венок

на бедные кудри мои.

1995, сентябрь-октябрь

Ах, какие звезды – это сказка —

и снежок.

«Мне нужна твоя земная ласка,

а не Бог».

Я угрюм, но хорошо нам вместе —

ты легка.

Спустимся в подвальчик: «Чай и двести

коньяка».

Отхлебну, не поперхнувшись взглядом.

Дрожь пройдет.

Мне плевать, какая мерзость рядом

ест и пьет.

«Плюнь и ты. Садись как можно ближе.

Не вини.

Мне всегда хотелось быть таким же,

как они.

В шлюхе видеть шлюху. В пьянстве – радость.

Дай мне ру…»

Выйдем, постоим с тобою малость

на ветру.

Все для них, и звезды. «Знаешь, страшно

жить и петь.

Только ты, мой друг. Ведь ты не дашь мне

умереть?»

1995, октябрь

Пока стучит твой тонкий каблучок,

я не умру. Мой бедный ангелок,

приятель, друг,

возьмем вина. Свернем в ближайший парк.

Не пью я вообще. Сегодня, так

сказать, продрог.

Глотнешь чуть-чуть? И правильно. А я

глотну. Сто лет знакомая скамья.

Сюда мальцом

я приходил с родителями. Да-с.

С медведем. С самосвалом. А сейчас

сам стал отцом.

Ну-ну, не морщи носик. Улыбнись.

Смотри, на черной ветке алый лист

трепещет так,

как будто это сердце. Сердце. Нет,

не сердце? Да, банально. Просто бред.

Листок, пустяк.

…Я ей читаю важные стихи —

про осень, про ненастье, про грехи,

про то, что да…

Нет, не было. Распахнуты глаза.

Чуть ротик приоткрыт. Дрожит слеза.

Горит звезда.

1995, октябрь

Евг. Извариной

Фонтан замерз. Хрустальный куст,

сомнительно похожий на

сирень. Каких он символ чувств —

не ведаю. Моя вина.

Сломаем веточку – не хруст,

а звон услышим: «дин-дина».

Дружок, вот так застынь и ты

на миг один. И, видит Бог,

среди январской темноты

и снега – за листком листок —

на нем распустятся листы.

Такие нежные, дружок.

Мечтать о том, чему не быть,

Влюбляться в вещи, коих нет.

Ведь только так и можно жить.

Судьба бедна. И скуден свет,

и жалок. Чтоб его любить,

додумывай его, поэт.

За мыслью – мысль. Строка – к строке.

Дописывай. И Бог с тобой.

Живи один, как налегке,

с великой тяжестью земной.

Хрустальный куст. В твоей руке

Так хрупок листик ледяной.

1995, октябрь

Что сказать о мраморе – я влюблен в руины:

пасмурные, милая, мрачные картины…

Право же, эпитетов всех не перечислю.

Мысль, что стала статуей, снова стала мыслью.

Где она, – бессмертная, точная, – витает,

мрачная, веселая, – о, никто не знает.

Чтобы снова – кто она, ангел или птица? —

в черный, белый, розовый мрамор воплотиться.

Или в строки грустные, теплые, больные,

бесконечно нежные и совсем чужие.

Чтобы – как из мрамора – мы с тобой застыли,

прочитав, обиделись, вспомнили, простили.

Не грусти на кладбищах и не плачь, подруга, —

дважды оправдается, трижды эта мука.

Пью за смерть Денисьевой [23]23

Денисьева Елена Александровна (1826–1864) – возлюбленная Ф.И. Тютчева, адресат его лирики.

[Закрыть], а потом – за Трою

и за жизнь, что рушится прямо предо мною.

1995, октябрь

И.

«Целая жизнь нам дана пред разлукой —

не забывай, что мы расстаемся».

«Мы не вернемся?» – вздрогнули руки,

руку сжимая. «Да, не вернемся —

вот потому неохота быть грубым,

каменным, жестокосердым, упрямым».

Осень в провинции. Черные трубы.

Что ж она смотрит так гордо и прямо?

Душу терзает колючим укором —

хочет, чтоб в счастье с ней поиграли.

«Счастье? Возможно ли перед уходом?»

Только улыбка от светлой печали.

Только улыбка – обиженный лучик

света, с закушенной горько губою.

«А и вернемся? Будет не лучше».

«Кем я хотел бы вернуться? Тобою».

1995, ноябрь

Ив анов тютчевские строки

раскрасил ярко и красиво.

Мы так с тобою одиноки —

но, слава Богу, мы в России.

Он жил и умирал в Париже.

Но, Родину не покидая,

и мы с тобой умрем не ближе —

как это грустно, дорогая.

1995, ноябрь

В том вечернем саду, где фальшивил оркестр

духовой и листы навсегда опадали,

музыкантам давали на жизнь, кто окрест

пили, ели, как будто они покупали

боль и горечь, несли их на белых руках,

чтобы спрятать потом в потайные карманы

возле самого сердца, друзья, и в слезах

вспоминали разлуки, обиды, обманы.

В том вечернем саду друг мой шарил рубли

в пиджаке моем, даже – казалось, что плакал,

и кричал, задыхаясь, и снова несли

драгоценный коньяк из кромешного мрака.

И, как Бог, мне казалось, глядел я во мрак,

все, что было – то было, и было напрасно, —

и казалось, что мне диктовал Пастернак,

и казалось, что это прекрасно, прекрасно.

Что нет лучшего счастья под черной звездой,

чем никчемная музыка, глупая мука.

И в шершавую щеку разбитой губой

целовал, как ребенка, печального друга.

1995, ноябрь

…читаю «Фантазию» Фета —

так голос знаком и размер,

как будто, как будто я где-то

встречал его. Вот, например,

Балладу другого поэта

Мне боль помешала забыть.

И мне не обидно за Фета,

что Фету так весело жить, —

фонтан. Соловьиные трели.

Излишняя роскошь сердец.

Но, милые, вы проглядели

«Фантазии» Фета конец.

Ну что ж, что прекрасна погода,

что души витают, любя, —

Всегда ведь находится кто-то,

кто горечь берет на себя.

Все можно домыслить. Но все же

во всем разобраться нельзя.

О, как интонации схожи

у счастья и горя, друзья.

1995, ноябрь

И снег, и улицы, и трубы,

И люди странные, чужие навсегда.

А ты, мой маленький, что поджимаешь губы,

Чуть-чуть прищурившись, ты что-то понял, – да?

Как мать красивая, я над тобой склоняюсь,

сажусь на корточки, как мать, перед тобой

за все, что понял ты, дружок, я извиняюсь,

я каюсь, милый мой, с прикушенной губой.

За поцелуи все, за все ночные сказки,

за ложь прекрасную, что ты не одинок.

Зачем так смотришь ты, зачем так щуришь глазки,

не обвиняй меня, что я могу, дружок.

Мирок мой крохотный, и снег так белоснежен.

«Ты рассужденьями не тронь его, не тронь», —

едва шепчу себе, тебе – до боли нежен —

дыша, мой маленький, в холодную ладонь.

И так мне кажется, что понимаю Бога,

вполне готов его за все простить:

он, сгусток кротости, не создан мыслить строго —

любить нас, каяться и гибнуть, может быть.

1995, ноябрь

…Так Вы строго начинали —

будто умерли уже.

Вы так важно замолчали

на последнем рубеже.

На стихи – не с состраданьем,

с дивным холодом гляжу.

Что сказали Вы молчаньем,

никому я не скажу.

Но когда, идя на муку,

я войду в шикарный ад,

я скажу Вам: «Дайте руку,

дайте руку, как я рад —

Вы умели, веря в Бога

так правдиво и легко,

ненавидеть так жестоко

белых ангелов его…»

1995, ноябрь

Хочется позвонить

кому-нибудь, есть же где-то

кто-нибудь, может быть,

кто не осудит это

«просто поговорить».

Хочется поболтать

с кем-нибудь, но серьёзно,

что-нибудь рассказать

путано, тихо, слёзно.

Тютчев, нет сил молчать.

Только забыты все

старые телефоны —

и остаётся мне

мрачные слушать стоны

ветра в моём окне.

Жизни в моих глазах

странное отраженье.

Там нелюбовь и страх,

горечь и отвращенье.

И стихи впопыхах.

Впрочем, есть номерок,

не дозвонюсь, но всё же

только один звонок:

«Я умираю тоже,

здравствуй, товарищ Блок…»

1995, ноябрь

Я скажу тебе не много —

два-три слова или слога.

Ты живешь, и слава богу.

Я живу и ничего.

Потихоньку, помаленьку, —

не виню судьбу-злодейку,

свой талант ценю в копейку,

хоть и верую в него.

Разговорчик сей беспечный,

безыскусный, бесконечный,

глуп, наверно, друг сердечный,

но, поверь мне, я устал

от заумных, от серьезных,

слишком хладных или слезных.

Я, как Фет, хочу о звездах —

нынче слаб у них накал.

Был я мальчиком однажды —

и с собой пытался дважды…

Впрочем, это все неважно,

потому что нет, не смог.

Важно то, что в те минуты,

так сказать, сердечной смуты

абсолютно, абсолютно,

нет, никто мне не помог.

Вот и ты, и ты мужайся —

с грустью, с болью расставайся.

Эх, перо мое, сломайся,

что за рифмы, чур меня.

Не оставлю. Понимая,

как нужна тебе, родная,

чепуховина такая,

погремушка, болтовня

1995, ноябрь

Попрощаться бы с кем-нибудь, что ли,

да уйти безразлично куда

с чувством собственной боли.

Вытирая ладонью со лба

капли влаги холодной.

Да с котомкой, да с палкой. Вот так,

как идут по России голодной

тени странных бродяг.

С грязной девкой гулять на вокзале,

спать на рваном пальто,

чтоб меня не узнали —

ни за что, никогда, ни за что.

Умереть от простуды

у дружка на шершавых руках,

Только б ангелы всюду…

Живность вся, что живет в облаках,

била крыльями часто

и слеталась к затихшей груди.

Было б с кем попрощаться

да откуда уйти.

1995, ноябрь