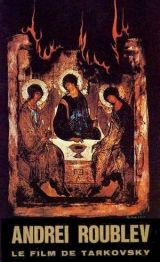

Текст книги "Андрей Рублев"

Автор книги: Андрей Тарковский

Соавторы: Андрей Михалков-Кончаловский

Жанры:

Историческая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)

В одном из углов разрушенного собора заложен костер, на котором татары калят железные прутья.

Посреди храма, под догоревшими балками разоренного купола, на деревянном брусе лежит голый по пояс Патрикей. Его пытают. Ключарь тяжело дышит, глаза его неровно прикрыты, высохшие губы растрескались, и на шее под слипшимися от пота волосами конвульсивно вздрагивает живчик.

Воины на корточках сидят вокруг костра. Они отдыхают.

Один из них подходит к Патрикею.

– Ну что, еще побеседовать хочешь?

– Нет, – тихо отвечает Патрикей, не открывая глаз.

– А я хочу, – улыбается татарин.

– А я нет, – ключарь открывает глаза.

– Ну ничего, я тебе сейчас щепки под ноготь забью, опять захочешь.

– Ну, если… щепки забьешь… тогда, конечно… если щепки.

К ним от костра подходят остальные.

– Может, так скажешь, без щепок? – продолжает татарин.

– Чего тебе сказать-то, чего?

– Ай-яй-яй, какой нехороший хозяин! Забыл, куда золото церковное попрятал! – качает головой татарин.

– Конечно, нехороший хозяин, – соглашается Патрикей. – Меня из милости архиерей держал меня… Не доверял мне… Ничего мне не доверял, сам все золото попрятал, не знаю я…

– Ничего, сейчас все узнаешь! – улыбается татарин и делает знак остальным. Патрикея обступают со всех сторон и растягивают ему руки по краям колоды.

– Погодите, сейчас все скажу, все! Зарыл я его, золото, все зарыл, я… под оградой зарыл, у правого столба, я его…

– Ну-у-у-у, даже обидно, слово даю! Сколько копать земли можно у твоего правого столба? Ты что, смеешься? – еле сдерживается татарин.

– Вот беда-то, – невнятно бормочет Патрикей, – видно, украли все! Наверное, ваши-то и украли, у вас ведь вор на воре… у вас ведь… ты бы своих поспрошал?..

Татарин злобно ругается по-своему и говорит что-то воинам. Те привязывают руки ключаря к поперечине и склоняются над ним. Под сводами раздаются пронзительные вопли:

– А-а-а, больно! Ой, мама!.. Больно… Ой, мамочка!

Патрикей мотает головой, бьется затылком о колоду и вдруг, испустив пронзительный вопль, затихает, выдохнув:

– Помираю…

Татарин недовольно смотрит ему в лицо. В собор входит младший князь и с ним несколько подвыпивших дружинников. Князь подходит к лежащему на колоде Патрикею.

– Ну, сказал что-нибудь? – спрашивает он, с содроганием разглядывая искалеченные руки ключаря.

– Никак правду не говорил.

– Ну чего ж вы?! – с упреком произносит князь, делает несколько шагов к выходу, но его останавливает слабый голос Патрикея:

– Постой, постой, не уходи, Иуда, вражья морда, – тихо причитает он, и мутные слезы катятся из-под закрытых век. – Посмотри, как русского православного человека, невинного мучают изверги, посмотри лучше. Кости ему ломают ворюги… ногти дерут… посмотри лучше, и мне дай на тебя поглядеть… Подожди… дай оклемаюсь, глаза приоткрою… хочу в твою рожу посмотреть, в рожу твою Иудину, косоглазую!

– Врешь ты, – усмехается князь. – Русский я.

– Да разве тебя спутаешь? Я тебя по голосу признал по твоему, по Иудиному. Русь продал супостатам… – Патрикей с трудом открывает глаза. – Я тебя сразу признал… Помяни слово невинно убиенного: не будет вашей ноги поганой на русской земле… Перед господом богом клянусь – не будет! Крест поцелую! – Патрикей весь трясется и вдруг кричит во всю мочь: – Крест дайте, крест православному!!!

– Сейчас! – весело кричит от костра татарин, вытаскивая из огня раскаленный добела крест.

Князь, опустив голову, идет вдоль стены с обезображенными росписями и, толкнув железную дверцу, оказывается на узкой каменной лестнице, ведущей на крышу, а в голову лезет все то же…

Рокотал хор, и на неведомых высотах блуждали голоса певчих, и пламя свечей колебалось согласно возгласам хора:

– …Да принесут дары Страшному. Он укрощает дух князей. Он страшен для царей земных…

…и младший князь наклонился к тяжелому, сияющему драгоценными камнями кресту в руках митрополита и долгим поцелуем поклялся перед всевышним в нерушимой дружбе и в послушании старшему брату своему, и от добрых слез задвоилось все вокруг, когда он, прикоснувшись губами к теплому золоту, трижды поцеловался с великим князем и митрополит осенил их клятву крестным знаменем…

– Ты крест кричал? – щурясь, спрашивает Патрикея рябой и протягивает к его губам раскаленный искрящийся крест. – Целуй! Хотел?

Патрикей смотрит на нависший над его лицом пышащий жаром крест и видит оскверненные своды храма, закопченные, неузнаваемые, струящиеся в горячем воздухе от протянутого к его лицу раскаленного железа.

– Ну? Чего тут клялся? – торопит ключаря его мучитель.

– Чего клялся? – стараясь вникнуть в смысл вопроса, повторяет Патрикей. – Клялся… клялся, что скоро ноги вашей здесь… не будет здесь! Скоро вас, нехристей…

– Что не клянешься? – татарин придвигает раскаленный крест к лицу Патрикея. – Ну, боишься? Страшно?

– Чего?

– Умирать?

– А чего мне бояться? Чего мне… я не убивал, по воскресеньям не работал… я… вере… не изменял… а коли есть грехи, так, может… – Патрикей переводит взгляд с креста на стену. В раскаленном воздухе дрожит над ним ангел с трубой, возвещающий начало Страшного Суда. Милостиво и нежно смотрит на него ангел. – Коли грехи есть, простит нас господь, милостив он, простит… Ведь правда, господи, простишь ты меня? – обращается Патрикей к безмолвным фигурам на стенах.

В собор вводят черную длинноногую кобылу. Подковы ее звенят, клацают по каменным плитам.

– Ну, хватит, а то остынет! – татарину надоело держать тяжелый крест, и он начинает злиться.

Патрикей дико улыбается и кричит, тараща глаза:

– А вот вы все будете горсть в смоле кипящей! Все! – И начинает хохотать, злорадно, захлебываясь. – Вы уйдете, а мы снова все построим! Заново все и лучше еще! Мы все… а вы в геенне огненной кишки свои повыпускаете! – заливается тонким хохотом, смешанным со слезами, Патрикей.

Татарин с силой прижимает крест к лицу ключаря, и страшный нечеловеческий рев раздирает пустоту мертвого храма. Татары тащат извивающегося Патрикея к выходу, связывают ему сыромятиной ноги.

– Слава… тебе… господи, – доносится сквозь хохот, которым захлебывается ключарь, – что допустил… грабеж и убийство… Теперь такую злобу ты в нас заселил! Такую… силу! Спасибо!.. Всех перебьем…

Свободный конец сыромятины татары привязывают к хвосту кобылы и ударяют ее по крупу раскаленным крестом.

Кобыла взвивается на дыбы, обрушивает на каменные плиты грохот подкованных копыт и бросается к выходу, волоча за собой хохочущего полумертвого Патрикея прочь из разрушенного, заваленного трупами храма.

Владимир трещит и стонет от пожаров. К небу поднимается черный дым, сажа летит по ветру. Завоеватели жгут, режут, грабят, словно уж и меры нет насилию и граница возможной человеческой жестокости отодвигается все дальше и дальше.

Младший князь подымается по древним стертым ступенькам, для того чтобы с самого верха взвесить, оценить и определить всю полноту своей мести, вскормленной ненавистью и безмерной жаждой власти.

Он смотрит вниз, на пепел и крик, и его прозрачные глаза с маленькими, как маково зернышко, зрачками слезятся на высоком свободном ветру.

Разоренный Успенский собор напоминает огромную каменную пещеру. Сверху, из зияющих дыр сорванных куполов, сыплется мелкий холодный дождь. У наполовину сгоревшего иконостаса среди трупов на коленях стоит Андрей. Его трудно узнать.

Он словно собрался помолиться, да разом забыл не только молитвы, но и все слова вообще. Вдруг он чувствует на своем плече чью-то знакомую легкую руку, и прикосновение это вызывает в памяти бесконечно далекое и счастливое время.

– …Ох, хорошо как, что ты пришел! Мне так хотелось тебя видеть.

– Если бы ты не хотел, я бы и не пришел ни за что, – отвечает из-за его спины знакомый дребезжащий голос.

– Ты пришел как раз вовремя, я не спал три ночи, а сегодня заснул, как провалился куда-то, и почему-то ты мне приснился, – Андрей говорит торопливо, сбивчиво. – Будто смотришь в окно, только не снизу, а сверху почему-то, из-за верхнего наличника вниз головой свешиваешься и заглядываешь и пальцем мне грозишь, а я в пустой избе, и два ордынца со мной, голову мне перекручивают, и ты смотришь и пальцем в окошко – стук! стук! А я кричу тебе… – Андрей вдруг сбивается и умолкает.

– Что кричишь?

– Слушай, что же это делается? – вдруг спрашивает он. – Убивают, насильничают, храмы обдирают, святые книги жгут! Ты только подумай, что было-то здесь!

– Да знаю я про все это. Очень хорошо знаю.

– Когда его убивали, мучили его очень, на медленном огне его жарили…

Андрей говорит взволнованно, жарко, будто в ознобе.

– Кого?

– Ну, ты знаешь, ну этого, как его, родного моего…

– Так многих убили, что я, всех помнить должен? – Феофан зябко кутается в рясу и, спрятав руки в рукава, спиной прислоняется к закопченной стене.

– Ну, он еще крест раскаленный целовал, – суетливо торопится Андрей. – Так и умер он, так ничего и не понял, кричал все: «Вы пропадете, а мы заново все поставим!» А татарин смеется… А чего ему?! «Вы и без нас друг другу глотки перегрызете!» А? Позор-то какой, а?

– А я ведь говорил тебе! Ты все спорил. Сколько крови мне тогда попортил… Помнишь?

– Но мне ведь сейчас хуже, чем тебе: ты помер уже, а я…

– Не гневи бога! – строго перебивает Феофан.

– Да не о том я! А то, что полжизни в слепоте провел! Полжизни, как этот… Я же для них, для людей, делал днями-ночами. По три дня на свет смотреть не мог: глаза болели. Тешил себя, что радость это для них, что в помощь вере! А они, православные-то, взяли иконостас мои и так вот просто и пожгли. Спалили! Не люди ведь это, а?

– Я тебе говорил!

– А разве не одна у нас вера, не одна земля? А они взяли и сожгли, не дрогнули, и как господь вытерпел? Стояли и смотрели, а один даже улыбался. Вот так, – Андрей улыбается неживой улыбкой и плачет. – Разве кровь у нас не одна? Как же они под татарское начало встали? Всех перебили: Фому, Петра, Григория, Серегу моего тоже… Я ж его в такой день нашел, Сережку, Сергея-то!

– Ну ладно, уходить мне нора, – морщится Феофан.

– Погоди, прошу тебя, ну не уходи, – торопливо бормочет Андрей, шмыгая покрасневшим носом, – тебе что, скучно? Нехорошо тебе? Ну, не буду я. Не хочу я, чтобы ты уходил. Давай пойдем сядем, поговорим. Я тебе расскажу…

– Я и так все знаю…

– Мы с тобой сейчас в келейку зайдем, тут одна потайная есть – неделю хоронился там… Сядем поговорим… Всю ночь будем говорить! Я тебе расскажу, как работали мы тут…

– Мне уходить надо, – Феофан поворачивается, но Андрей останавливает его: – Я ведь тебе самого главного не сказал! – Он собирается с духом и произносит: – Все. Я писать больше никогда не буду.

– Это почему?

– Не нужно это никому. Если не смог своим искусством людей убедить, что люди они – значит, вовсе нет таланту! А потому больше к кистям, краскам не прикоснусь. Все…

– Неверно это! Подумаешь, иконостас сожгли! Меня тоже знаешь сколько пожгли? В Пскове, в Новгороде, в Галиче!

– И ты, если бы жив был, тоже не писал бы! Разве не так?

– Великий грех на себя берешь! Конечно, не так!

– Знаю, господь милостив, простит. Я на себя епитимью наложу. Господу обет молчания дам. Молчать буду. С людьми мне больше не о чем разговаривать… Хорошо я придумал?

– Плохо ты придумал, – грустно говорит Феофан.

– Сам мне когда-то сказал: «Не можешь сказать – молчи!» Помнишь?

– Мало ли что я говорил! – возмущается Феофан и, подумав, вздыхает: – Я тебе не советчик. Нету у меня права тебе советы давать. Нельзя.

– А разве ты не в рай попал?

– Какая разница! Скажу только, что там совсем не так, как вы все думаете. Пора мне.

– Русь… – голос Андрея дрожит. – Все она, родная, терпит, все вытерпит… Долго так еще будет? А? Феофан?

– Не знаю, – говорит Феофан и уходит не оборачиваясь.

Начинает идти снег. Редкие снежинки неуверенно надают на пол собора. Феофан вдруг останавливается у зачаженной стены, на которой уцелел кусок росписи: плащаница, кусочек плеча, рука… По-стариковски склонив голову набок, он пристально рассматривает роспись.

– Красота-то какая… – Феофан чмокает языком и оборачивается к Андрею, который стоит посреди собора, подняв голову, и, протянув руки, ловит на ладони медленные снежинки. Феофан улыбается.

– Послушай, не бросай. Не себя радости лишаешь – людей. А? – просит он.

– Снег идет, – вместо ответа произносит Андрей. – Ничего страшнее нет, чем когда снег идет в храме. Правда?

Ему никто не отвечает. Андрей внимательным взглядом обводит собор и, не найдя никого, кто мог бы ему ответить, выходит на начинающую белеть, но сопротивляющуюся этому всеми своими обуглившимися избами улицу.

Он спускается по ступенькам собора, но не успевает сделать и нескольких шагов, как навстречу ему бросается владимирская блаженная. Она улыбается, бормочет что-то, глаза ее пусты, слезы бесстрастны, и участие ее напоминает собачью верность.

Снег начинает идти гуще. За поворотом они неожиданно выходят на Серегу. Он стоит посреди дороги и ковыряет ногой застывшую лужу. Увидев Андрея, он бежит к нему, захлебываясь от радости:

– А я искал, искал тебя всюду! А Даниил где? – Андрей вдруг останавливается и, закрыв глаза, стонет, словно от боли. – Даниил где, Андрей?

Андрей не отвечает. Он смотрит вперед, решив ни за что, никогда больше не обращать на человеческую речь никакого внимания и относиться к ней отныне как к шуму, как к пустому звуку.

Они выходят за ворота. Смеркается. Идет снег. В кустах шастают волки и раздается их тоскливый вой.

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вдоль монастырской стены в сторону собора, расположенного в глубине двора, мчится всклокоченный мужик, зажав под мышкой деревянные крылья. Его преследует взбешенная толпа – мужики, дети, бабы, монахи. Они кричат и бросают в него камни. Вот толпа почти настигает его, по он бросается в отворенные двери храма и, юркнув на витую лестницу, взвивается по крутым стертым ступеням.

Внизу грохают и перекатываются голоса преследователей. Теснясь и мешая друг другу, они несутся вслед.

Мужик уже на крыше собора. Он с лихорадочной торопливостью прилаживает крылья, привязывает их за спиной особыми лямками и подходит к самому краю свинцовой кровли.

Внизу беснуется враждебная толпа.

Мужик расправляет крылья и, оттолкнувшись, прыгает вниз. Толпа ахает и в ужасе раздается на две части, образуя проход, над которым летит человек.

Он летит над землей, как ангел. Он видит реки и поля, белокаменную церковку на вершине холма, вспыхивающую рябь на солнечной воде, мужиков на сенокосе, бредущих в пестрой траве по самый пояс, баб, убирающих хлеб. Люди кажутся совсем маленькими отсюда, с чудесной высоты.

Он видит голубые и сизые дали, плавными волнами удаляющиеся все дальше и дальше к самой границе неба и земли, избы, взбирающиеся по отлогим склонам, выгоревшие на солнце желтые хлеба, падающие волнами и снова встающие под ветром, шильные мягкие дороги с островками невытоптанной травы, бегущие через поля и вдоль реки, стада на погруженных в тень сырых лугах.

Он видит свою землю, на которой родился и будет похоронен, видит такой, какой ее никто до него не видел, да и вряд ли скоро увидит.

Крылатый мужик скрывается за лесом. Потрясенные люди встают на колени, ибо очевидна святость улетевшего по небу человека.

Ломая крылья и руки, мужик падает сквозь сияющую березовую рощу вниз и, ударившись о землю, умирает.

Бабье лето. Осень 1409 года

Осень. Усталое солнце заливает пустые поля, в слабом воздухе носится паутина и цепляется за облетающие кусты.

У ворот монастыря с самого рассвета обивается обтрепанный нищий. Он то медленно ходит вдоль ворот, заглядывая во двор, то подолгу стоит у калитки, опираясь на палку, то, заслышав приближающиеся голоса, поспешно хромает прочь. Время от времени нищий надсадно бухает, прикрывая рот грязной ладонью. Это Кирилл.

К воротам из-под горы выезжает телега, запряженная иссохшим как смерть мерином, которым правит босой мужик. В телеге несколько корзин с яблоками.

– Добрый человек, дай яблочка, Христа ради, больному, – просит Кирилл простуженным голосом, почти шепотом.

– Ступай, ступай, – гонит его мужик. – И так оброк давать нечем! Бог подаст…

Телега проезжает в ворота, отпертые привратным монахом.

Кирилл с тоской глядит на родной двор Андроникова монастыря, посреди которого возвышается белый собор, на новые пристройки и службы, появившиеся уже после его ухода.

– Заходи, божий человек, отдохнешь, – предлагает монах Кириллу. – Голоден небось…

С трепетным чувством радости и страха Кирилл перешагивает порог обители.

Монах приводит его под навес в глубине двора, где несколько чернецов перебирают сваленные в кучу яблоки. На выскобленном столе пучками лежит зелень для замочки – укроп, петрушка, гора смородинового листа. Испорченные, червивые яблоки чернецы кидают в корзину, вокруг которой сидят нищие и калеки и, выбирая из корзины, с жадностью жуют. Потеснившись, они молча принимают Кирилла в свою компанию. Он крестится, торопливо бормочет молитву и набрасывается на мелкие зеленые яблоки.

Босой мужик, молча сгрузив около навеса свои корзины, собирается было уже трогать, когда длинный монах замечает из-за стола:

– Лучше бы совсем не привозил… Что думаешь, оброк зачтется?

Мужик некоторое время внимательно смотрит на монаха, потом с невозмутимым видом начинает грузить корзины обратно на телегу.

– Мое дело небольшое! Что уродилось, то и отдаю.

– Ладно, ладно! Оставляй! – торопливо соглашается длинный.

Мужик сбрасывает на землю корзины с яблоками и, не поклонившись, катит в сторону ворот.

– На две свечки – три овечки! – неожиданно кричит он и хлещет вожжами своего одра. Длинный равнодушно смотрит ему вслед. В воротах мужик снова оборачивается и орет:

– На две бочки – три цепочки!

Телега скрывается за воротами.

– Разбойник, – произносит длинный монах.

– Ты, Никола, еще спасибо скажи, – увещевает его толстый инок с бабьим лицом.

– Спасибо, спасибо! – юродствует длинный. – А за что спасибо?

– Ну как за что? – рассуждает толстый. – Этот хоть яблоки везет! Вон хотьковские-то – все разбежались! Деревня пустая! Кто куда. Да и семеновские уж небось побежали…

– Да-а… – вздыхает третий монах. – Сколько лет земля носит, такого голода не видывал.

– Вымираем потихонечку, прости господи, – встревает горбатый нищий, не переставая жевать.

Длинный берет из кучи яблоко и вертит его в руках.

– И яблоки какие-то все кривые… – с отвращением бормочет он.

– Во Владимире еще хуже, – сипит Кирилл, – там и яблок нету… Прошлой осенью все басурманы пожгли…

– Ты чего там шепчешь? – спрашивает длинный, с любопытством приглядываясь к Кириллу.

– Не шепчусь я – застудился. В озере ночевал.

– Как же так?

– Волки одолели, все по пятам шли, прямо беда. Голод не тетка. Ну, я от них в озеро по сих пор и зашел, – Кирилл проводит рукой по горлу. – Стою, а они на берегу сели в рядок и сидят. И тоже бога молю, чтоб не прыгнули. Так и стоял, покуда светать не стало. Ушли – я вылез еле-еле, онемел весь, второй день трясет…

– Значит, владимирский ты… – интересуется длинный.

– Да… жил я там… – неопределенно шепчет Кирилл.

– Вон еще один владимирский идет, – улыбается толстый, глядя в глубину двора. – Рублев… Андрей… Слыхал небось…

Мимо собора по тропке, выложенной камнем, идет Рублев.

Полуоткрыв рот. Кирилл смотрит ему вслед и, чтоб не выдать волнения, боится даже проглотить набежавшую слюну. Длинный пристально смотрит на него, и Кирилл ото чувствует.

– Уж больно худостен для иконописца, – замечает горбун.

– Да он больше и не иконописец никакой, – поясняет толстый, – не пишет ничего уж давно.

– Почему ж это? – спрашивает кто-то из странников.

– Да кто ж его знает! Не знает никто об этом. Молчит. Обет молчания дал… Все свое ремесло забросил и молчит.

Кирилл, прислушиваясь к разговору, в волнении шарит рукой в корзине с яблоками.

– А почему, интересно, он обет дал? – не унимается кто-то.

– Согрешил, вот и кается, – объясняет длинный. – Из Владимира блаженную с собой привел, а она вдруг… – и длинный делает выразительный жест обеими руками, намекая на большой живот. – Блаженная-то она блаженная, конечно, а понимает, видно, что к чему.

– Для позора своего и привел, – заключает горбун. – Чтоб грех свой все время перед собой иметь…

– Вот она святость-то! – наставительно вздыхает толстый.

– Нет все-таки стыда у людей! – вздыхает кто-то.

– А артель Андреева? – Кирилл, закашлявшись, сгибается в три погибели.

– Да распалась будто вся, – отвечает толстый. – Кого, говорят, татары убили, кого разметало в разные стороны.

Длинный продолжает с интересом изучать Кирилла.

– А Даниил? Жив? – сипло шепчет Кирилл.

– Разное говорят. Один говорят – на север ушел, другие – что ордынцы с собой увели, третьи даже – что фрягам в рабы продали…

Длинный встает со своего места и подходит к Кириллу.

– Никак, Кирилл? А?

Кирилл сидит не двигаясь и не поднимает головы.

– Кирилл! – еще громче восклицает длинный.

Лысина Кирилла опускается еще ниже, он униженно кивает головой, и мутная слеза повисает на его простуженном носу.

В заводи ручья, что бежит под стенами монастыря, стоят наполовину заполненные водой дубовые бочки. На берегу рдеет костер, в котором калятся огромные камни. Ветер осторожно дышит на звенящие красные угли.

Дурочка собирает по кустам сучья. Она и широкой рубахе, с огромным выпирающим животом, который мешает ей нагибаться, и около каждого сучка блаженной приходится присаживаться на корточки. Она на сносях.

Осторожно повернув в огне тяжелый раскаленный камень, Андрей подсовывает под него кузнечные щипцы, потому что камень большой и его нельзя ухватить как следует, а можно только подцепить снизу, как лопатой. Изогнувшись от напряжения. Андрей медленно приподнимает его над костром и осторожно пятится к бочке, еле сдерживая дрожь в руках, делает первый шаг, потом еще один и еще, затем, стараясь делать как можно меньше движений, поворачивается спиной к костру и двигается к бочкам, стоящим шагах в десяти от него, но расстояние это становится непреодолимым, потому что, когда Андрей подходит к бочке, камень соскальзывает и, удовлетворенно зашипев, скатывается в ручей. Андрей возвращается к костру, и все начинается сначала.

А дурочка тем временем живет своей замкнутой и сосредоточенной жизнью. Она запихивает в бочки кусты можжевельника, который, обваренный кипятком, так хорошо отмывает подернутые плесенью скользкие днища. Круглое лицо блаженной, покрытое родильными пятнами, похоже на лицо ребенка, которое мгновенно отражает все ощущения и чувства, порожденные окружающим миром. Вот она обращает взгляд к небу и с деловитой серьезностью следит за полетом летучей паутинки до тех пор, пока не теряет ее из виду, затем с озабоченным видом трогает обеими руками живот, приоткрыв пухлый рот и склонив голову набок, прислушивается некоторое время к самой себе, светлеет лицом и уходит, не замеченная Андреем, который трудится над последним камнем.

После обеда встают из-за стола отяжелевшие иноки Андроникова монастыря и, крестясь, выходят из трапезной. Гремят отодвинутые лавки, и посуда на столе отзывается жалобным дребезжанием. Только длинный худой инок еще остается сидеть на месте и, неподвижно уставившись в стол, думает о чем-то, ковыряя в зубах. Впрочем, глядя на его лицо, трудно поверить, что какая-нибудь мысль может посетить его в это тяжелое послеобеденное время.

Наконец и он покидает свое место, и стол остается стоять уставленный грязными мисками, чарками, заваленный костями, хлебными корками, недоеденными огурцами, и зеленые осенние мухи, звонко жужжа в душном воздухе, летают над разрушенным столом, подобно воронам над полем брани…

– Владыка, отец! Кирилл вернулся! – подойдя вплотную к игумену, благословляющему богомольцев, громко шепчет длинный. Ко входу в собор со всех сторон стекаются чернецы и прихожане. Кирилл падает перед игуменом на колени.

– Прими, владыка, под крыло свое раба божьего, непутевого, заблудшего Кирилла.

Настоятель жестко улыбается:

– Уходил, не спрашивался! А теперь обратно? Не понравилось? Нет, брат, шутишь! Не приму!

Кирилл опускает голову и еле слышно сипит:

– Господи, за что же все это…

– Ты же в вертеп разбойничий обратно просишься! – злится игумен. – К торгашам да корыстолюбцам! Думаешь, старый я, так уж и забыл? Прочь уходи, откуда пришел! Нету места для тебя!

– Не томи, владыка, ради господа бога, – в отчаянии шепчет Кирилл. – Нету правды в мире, бес попутал. Не могу больше грешить изо дня в день. А без этого нельзя в миру! Грех вокруг, нечистота! А нищета-то какая, господи! Прими, отче, покаяние мое, денно и нощно ноги целовать буду! – Кирилл пытается обнять ноги старца, по тот отталкивает блудного.

– Говорить ты всегда был горазд. Не разжалобишь.

– Ах, отче, отче! Если бы знал ты, сколько горя я вытерпел, сколько зла я вынес… – говорит Кирилл с такой болью и отчаянием, что у стоящих вокруг иноков подкатывает к горлу. – Простил бы ты меня, а я себя никогда не прощу! Если бы знал ты, кем я только не был! И жнец, и швец… – Еще минута, и, кажется, Кирилл разрыдается. – Даже скоморошить пришлось… заставили, ироды…

Игумен решительно поворачивается, не оглядываясь, спускается по ступеням вниз и идет через двор. В наступившей тишине повисает судорожный вздох Кирилла.

– Не передо мной виноват, перед господом! – вдруг, остановившись, кричит игумен. – Оставайся. А в искупление грехов своих святое Писание пятнадцать раз перепишешь! Келью покойного отца Никодима займешь!

– Спасибо, господи! Спасибо! – кланяется в землю Кирилл. – Я вам, братцы, все… Я же всему научен… и врачевать, и коновалом… А отец-то Никодим! Царство ему небесное! Я ж ему бельишко стирал…

Кирилл в сопровождении длинного монаха входит в трапезную. Широким жестом длинный раздвигает грязную посуду посреди еще не убранного стола.

– Садись, брат, я сейчас. Принесу тебе чего бог послал. – И он выходит, оставив Кирилла одного перед разрушенным столом.

Кирилл вздыхает, оглядев знакомую трапезную, берет чью-то недопитую кружку, сливает в нее квас из нескольких других и садится за стол, в немом благоговении изучая щедрый беспорядок, радующий глаз блудного сына.

В деревню, расположенную неподалеку от Андроникова монастыря, пронзительно визжа рассохшимися колесами, въезжает старая телега, на которой сидят две девчонки, женщина и коренастый парень лет двадцати пяти. Все покрыто пылью – и одежда, и жалкий скарб, и осунувшиеся лица путников. Впереди идет чернявый мужик, настороженно поглядывая по сторонам. Костлявая лошадь еле плетется, уныло опустив голову и не обращая внимания на окрики и понукания.

Чернявый останавливается у крайней избы.

– Есть кто дома?! – кричит он. – Эй, хозява!

Никто не отвечает. Мужик входит во двор. Никого. Слабый ветер шевелит солому ободранной крыши. За распахнутыми воротами хлева чернеет пустота.

Мужик пересекает дорогу и, отворив калитку, входит во двор напротив. Но и там ни души.

– Я же говорил, – спрыгнув с телеги, злится коренастый.

Чернявый мужик кидается к запертым воротам крайней избы. Наваливается плечом. Ворота поддаются, и он входит во двор. Стая крыс бросается врассыпную, шурша истлевшей соломой. У забора, облепленный роем мух, валяется дохлый пес. На шее у него цепь, конец которой прикован к столбу. Прикрыв за собой ворота, мужик выходит со двора.

– Ну что? – спрашивает от телеги парень.

– Так я и знал, – злится чернявый.

– Поехали. Я же говорил: ушли все.

– Обманул все-таки… – бормочет чернявый и потерянно бредет через дорогу.

– Ладно, поехали дальше. Ты чего там? – зовет парень.

– Погоди, может, еще…

Посреди пустой избы, на полу, держась за живот, выпирающий горой, лежит блаженная и жалобно стонет. Рядом с ней, не зная, чем помочь, и беспомощно опустив руки, стоит Андрей. Болезненная судорога пробегает вдруг по ее телу, дурочка широко открывает сухие, полные страдания глаза и кричит, как раненое животное, низким, хриплым голосом.

Андрей в ужасе бросается вон из избы и в дверях сталкивается с чернявым мужиком. Тот испуганно шарахается в сторону.

Из избы раздается вопль роженицы.

– Чего это? – испуганно спрашивает чернявый.

Андрей некоторое время умоляюще смотрит ему в глаза и скрывается. Мужик идет за ним.

В избе никого нет. Андрей, словно в лихорадке, мечется по горнице, заглядывая под лавки, за стол, в темные углы. Чернявый смотрит на него, как на помешанного. Вдруг душераздирающий вопль раздается из хлева. Монах взглядом зовет за собой мужика и бросается на крик.

– Эй, Дарья, Леха! Давайте сюда! – доносится из дома. – Дарья!

Баба слезает с телеги, отряхивает с юбки пыль и входит в дом. Нагнув голову, она проходит в низкую дверь хлева и останавливается около роженицы.

– Э-э-э… Что же это ты, голубка? – понимающе говорит Дарья и встает около нее на колени. – Ничего, сейчас мы тебя… – она кладет ладони ей на живот. – Ишь, как прыгает!

Дурочка тихо стонет.

– Тимофей! – кричит баба вслед мужу, скрывшемуся в избе. – Холстину принеси! Слышь?! И воды согрей!

– Какую холстину? – отзывается Тимофей.

– У девок в изголовье!

В дверях появляются пятилетняя Машка и тринадцатилетняя Катька – дочери Дарьи и Тимофея.

– А вы чего здесь? – сердится мать. – А ну ступайте отсель! Отцу помогите лучше!

Андрей подпирает шестом щит, которым закрывается отверстие в крыше – для дыма. Машка не сводит глаз с инока. Старшая же стоит у порога и прислушивается к стонам, доносящимся из-за двери.

– Как сердце чувствовало, зря уходим, – сокрушается Тимофей. – Да-а… Обманул нас Семей! Сукин сын…

– А я тебе говорил, брешет он? Говорил? – развалившись за столом, язвит Леха.

– Под Москвой, мол, легче голод! Легче…

– Что теперь делать?.. – бормочет Леха. – Пожрать на дорогу где достать?

– Может, в монастыре? Вон монастырь на горе, Андроников… Разве там попросить? – обращается Тимофей к Рублеву. – Как думаешь?

Андрей не отвечает.

– Дадут хлебушка в монастыре, если попросить? А? – повторяет Тимофей, присматриваясь к чернецу. – Ты, что ли, слышишь?

– Дадут, – иронизирует Леха. – Догонят, да еще добавят.

– Да он вроде глухонемой, что ли? Слышь, Лех! – обращается Тимофей к брату.

– А ты ему поленом по шее привари, может, услышит…

Андрей невозмутимо возится у очага, дует на угли. Вспыхивает огонь, и дым прозрачной струйкой поднимается к потолку.

– Застряли чего-то! – недоволен Леха. – Завтра поздно уж будет, вон за нами две деревни тащатся, как эти… голодные. А мы тут застряли! Долго еще с ней ковыряться-то будешь? – обращается он к появившейся в дверях Дарье.

– Сво-о-олочи! – нараспев произносит Дарья. – Все мужики сволочи! Бросили одну, она вон слова вымолвить не может, заходится! Под юбку лазить все мастера! А ей теперь расхлебывай! – дает она тычка ухмыляющемуся Лехе.