Текст книги "Андрей Рублев"

Автор книги: Андрей Тарковский

Соавторы: Андрей Михалков-Кончаловский

Жанры:

Историческая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, Андрей ТАРКОВСКИЙ

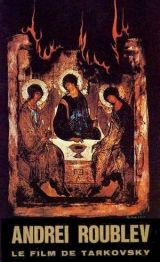

Андрей Рублев

На фото (слева направо): А. Тарковский, А. Кончаловский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сшибаются всадники, сверкают в душной тесноте кривые сабли, клонятся ощетинившиеся татарскими стрелами княжеские хоругви. Холщовые рубахи, черные от крови, бритые головы, пробитые стрелами, разбитые топорами красные щиты, бьющаяся на спине лошадь с распоротым брюхом. Пыль, вопли, смерть.

И когда не выдерживают русские напора вражеской конницы, вылетает из леса неуставший засадный полк Боброка и мчится по полю, почти не касаясь земли, и обрушивается на татар, и теснит, и вот уже гонит по полю, красные хоругви летят над белыми всадниками, и валится вместе с конем в облаке пыли шалый от страха враг…

Заваленное трупами Куликово поле, словно в обморок, опрокидывается в ночную темноту.

Рассвет. Вдоль берега стелется туман.

В безмолвии степи, покрытой убитыми, возникает цоканье копыт. Русский дружинник с трудом открывает глаза.

По полю сквозь туман медленно едет татарин на вороной кобыле. Русский приподнимается из последних сил, шарит вокруг себя в скользкой холодной крови, натыкается на брошенный меч, но в глазах у него темнеет, и он в забытьи падает лицом вниз.

Лошадь под татарином вздрагивает, шарахается в сторону и мчится по степи, и эхо бешеной скачки несется над застывшим Доном. Из груди татарина торчит стрела. Он давно уже убит, лошадь мертвым вынесла его из вчерашней сечи, но на землю он падает только сейчас, сброшенный карьером мчащейся навстречу солнцу вороной кобылы.

Скоморох. Лето 1400 года

Яркое утро. В распахнутые ворота Троицкого монастыря медленно въезжают два воза, груженные дубовыми бочками. Взмыленным лошадям тяжело: они приседают и для облегчения выкручивают передок то вправо, то влево.

По дороге из монастыря, ведущей вниз, к лугам, спускаются трое: Кирилл – тридцати лет, Даниил Черный – сорока и двадцатитрехлетний Андрей. Все трое в заношенных и выгоревших на солнце монашеских затрапезах.

Из-за ограды выбегает запыхавшийся служка, шныряет вокруг испуганными глазами и кричит им вслед:

– Отец говорит: возвращайтесь! Просит он! Некому в Троице образа, говорит, писать! Ради бога, говорит!

– Ладно тебе там! – не останавливаясь, отвечает Кирилл. – Иди, иди! Не твое это дело!

– Еще пожалеете! – с неожиданной злобой орет служка. – В ногах будете валяться, только не простит владыка тогда!

– Ладно, ладно, неизвестно еще!.. – огрызается Кирилл.

– Не надо, Кирилл, идем, – торопит его Даниил.

Деревянная ограда и звонница Троицы становятся все меньше и меньше, и все выше кажется холм, на котором расположилась обитель.

Парит. Чернецы, подавленные духотой и ожиданием грозы, молча идут по нескошенным заливным лугам.

– Где ночевать-то будем? – лениво спрашивает Кирилл.

– Не знаю, – еле отзывается Даниил, – там посмотрим.

– Сейчас дождь пойдет, – тихо говорит Андрей.

– Чего это у тебя гремит? – спрашивает Даниил у Кирилла, кивая на его набитую котомку.

– Иконы унес.

– Какие иконы?

– Свои, – улыбается Кирилл, – все, какие написал здесь, все и унес!

– Нехорошо… – вздыхает Андрей.

– Что? – спрашивает Кирилл.

– Что из Троицы уходим…

– А что, может, торговлей займемся или лучше деньги мужикам в рост давать станем, как владыка наш? А? В храме скоро торговать начнут и рубли свои менять ржавые… Купцы.

– В Москве лучше будет, – говорит Даниил.

– Вот ты всегда так, Андрей, – замечает Кирилл, – сначала одно, потом другое… Семь пятниц.

– Вместе же решали, – заключает разговор Даниил.

Они идут в предгрозовом полумраке, мимо разбросанных вдоль опушки леса стогов сена.

– Жалко просто, – зло улыбается Андрей и, глядя вверх, протягивает руку навстречу вкрадчиво начинавшемуся дождю. – Вот и заморосил! Чего-то мне кажется, что никогда я и не вернусь сюда больше.

– Да, – соглашается Даниил, – вот, к примеру, береза эта. Ходишь мимо нее чуть не каждый день и не замечаешь, а знаешь, что не увидишь больше – и вон какая стоит… красавица.

– Конечно, – говорит Андрей. – Десять лет!

– Девять, – поправляет Кирилл.

– Это ты девять, а я десять.

– Да нет. Я семь, а ты девять.

Андрей шевелит губами и, нахмурившись, думает о годах, проведенных в Троице.

– А ведь в Москве живописцев и без нас видимо-невидимо. А, Даниил? – обращается к старшому Кирилл.

– Ничего, какую-нибудь подыщем работенку. А если мы им не нужны, так они нам понадобятся. Я тебе говорю, одного Грека Феофана посмотришь, на всю жизнь задумаешься.

– Все это, конечно, так, – улыбается Андрей, – да только грустно как-то… Обидно, что ли?

Громит гром, небо становится сумрачным, ливень барабанит по спинам путников. Подобрав набрякшие полы ряс, они бегут в сторону деревеньки, смутно виднеющейся сквозь плотную пелену дождя.

У крайней избы – пристройка, с плотно убитым глиняным полом и стеной, увешанной сбруей, косами и граблями.

У стены, прямо на сене и на занавоженной лавке, сидят несколько мужиков. На полу ведро с брагой и ковш. Мужики громко смеются, кричат, а по сараю мечется щуплый человечек с большой головой и, резко ударяя в бубен, пронзительным голосом поет песню про боярина, которому сбрили бороду, и о том, как жалко ему несчастного боярина, ставшего похожим на бабу и вынужденного от стыда прятаться по задам.

Темп песни нарастает, слова ее поначалу превращаются в скороговорку, а потом и вовсе теряют смысл и звучат, как наговор, но мужики не могут удержаться от хохота, потому что скоморох так смешно выпячивает живот и делает такие уморительные рожи, что смысл песни ясен и без слов. А танец все ускоряется, скоморох размахивает бубном, то ударяя им себя по коленям, то по лбу, то создавая им непрерывный нарастающий звон. Он скачет по сараю, и умирающие со смеху мужики, беленые стены с развешанными на них хомутами, уздечками и серпами, оконце, в котором мелькают проливные потоки дождя, трое монахов в дверях, сам скоморох в развевающейся рубахе, без устали извергающий столько звуков и веселья, – все сливается в отчаянную веселую карусель. Вот скоморох вскакивает на колени к мужику, оттуда на лавку, с лавки, перевернувшись в воздухе, падает на пол, хватает клок сена, цепляет его на голову и ползет, изображая под общий хохот умирающего от позора толстопузого боярина, вдруг перестает кричать, переходит на истерический шепоток и напряженное позвякивание бубном, свистнув, вскакивает, стягивает штаны под гомерический хохот невменяемых зрителей и показывает всем свой худой белый зад. Это кульминация. Наконец скоморох встает на руки, дрыгая ногами, истошно визжит по-поросячьи, но вдруг вздрагивает и падает на землю. Испуганно глядя на стоящих у входа иноков, он тяжело дышит, и капельки пота повисают на его длинном носу.

Все оборачиваются к дверям и замолкают.

Один из мужиков, очевидно хозяин, поднимается со своего места.

– Чего вам? – не сразу спрашивает он.

– Да вот, гроза… переждать, – говорит Даниил.

Хозяин молча выбирает из бороды крошки и переводит угрюмый взгляд со скомороха на примолкших мужиков, потом на монахов, стоящих у входа, с порослью дождевой капели за спиной.

– Да мы не помешаем… Вы празднуйте…

Хозяин улыбается и дерзко предлагает:

– Может, бражки выпьете? Смотри, вымокли как.

– Не пьем, – вежливо отвечает Кирилл. – Спасибо вам.

За дверью льет дождь, не переставая, выбивает в мутных лужах пузыри, которые медленно плывут по ветру.

Скоморох, распахнув дверь ударом ноги, выходит во двор, стягивает через голову рубаху и подставляет под дождь разгоряченное лицо.

Андрей долго глядит на его костлявую мальчишескую спину и с нетерпением ждет, когда тот обернется.

Наконец скоморох надевает рубаху и поднимается на крыльцо. Когда он входит в сарай, его трудно узнать: он словно постарел лет на десять, сутулится, смотрит вокруг безразлично и устало. Андрей встречается с ним глазами и понимает, что мыслями скоморох сейчас далеко-далеко и что он очень одинок на белом свете.

– Да-а… Бог дал попа, а черт скомороха, – бормочет Кирилл, встает и выходит из сарая.

Неожиданно раздается удар в стену и чей-то отчаянный крик. Андрей первым бросается к двери, распахивает ее, и все видят двух мужиков, дерущихся под проливным дождем. Один из них – с горлом, замотанным грязной холстиной, – с трудом встает на ноги, очевидно, после затрещины, другой же – рыжий детина – с остервенением выламывает из забора слегу и рычит:

– Я тебе покажу, сволочь смоленская, языком трепать!

– Да бабы и то над вами, москвичами, смеются! – выдергивая топор из колоды, огрызается смолянин.

– И моя, может, но кустам?!

– Твоя-то уж вперед всех!

– А-а-а! – в ярости кричит рыжий и замахивается тяжелой слегой.

Андрей стрелой бросается к дерущимся.

– Да что это вы, братцы?! Сбесились, что ли?

Скоморох повисает на слеге, не давая задыхающемуся от злобы мужику замахнуться снова.

– А ну пусти! Кому говорю! Я тебе говорю?!

Андрей, упираясь в грудь огромному смолянину, старается не пустить его к противнику, но ноги его разъезжаются в грязи, и смолянин, свирепо размахивая топором, медленно приближается к своему врагу. Мужики бросаются между ними. Тогда смолянин понимает, что отомстить за удар ему не дадут, и запускает в обидчика топором, который топорищем задевает Андрея по колену. Скоморох хватает рыжего за руки и тянет к сараю.

– Да брось ты! Смотри, дождь какой… Идем, идем! А бабы что! Все они, брат, одинаковые, бабы все наши…

Смолянин бросается было вслед за рыжим, но Андрей успевает схватить его за конец тряпки, обмотанной вокруг шеи. Раздается треск рвущейся материи, все оборачиваются и испуганно замолкают: на шее у смолянина, под холстиной, чернеет наглухо заклепанный железный обруч, от которого тянется кованая цепь.

– Ага-а-а! – со злой радостью кричит рыжий и, бросившись к оцепеневшему от растерянности смолянину, хватает его за конец цепи. – Беглый! Он же беглый! Гляди-ка, вот ты какой?!

Смолянин тщетно пытается вырваться.

– Да я ж тебя на бревно посажу! Братцы! – орет рыжий почти в восторге. – Это же беглый! Я с ним по-честному, как этот, а он беглый! Гляди-ка! Ага-а! Его же ловят небось! Вор поганый! – Он дергает за цепь, и голова холопа беспомощно болтается, как у пьяного. Вдруг беглый, собрав последние силы, страшным ударом отбрасывает в грязь рыжего и, раскрутив над головой цепь, хрипит:

– А ну! Кто смелый?! Подходи! Ну?!

– Вот еще, грех на душу… – бормочет хозяин, озираясь по сторонам.

– Хватайте его, ребята! Все разом! – не угомоняется рыжий, вылезая из лужи. – Чего же вы?

Но мужикам, видно, не хочется ввязываться в драку.

– Да погоди ты! – озабоченно перебивает его скоморох. – Зачем хватать-то его?

– Дружинникам сдадим, «зачем»… Ты что?!

– Ну да… А потом доказывай, что он у нас в деревне не прятался, – шипит хозяин на ухо рыжему. – Мудрец!

– Вот-вот, – вполголоса подхватывает скоморох, обращаясь к мужикам, – а потом самих на цепь! От кого сбег?! – повернувшись к беглому, спрашивает он.

– Ну?! Кто первый… – бормочет смолянин, сжав в руках цепь.

– Ну чего ты размахался, чего размахался?! – кричит на него плешивый мужик и, когда беглый понимает, что никто на него нападать не собирается, продолжает: – Иди-ка ты, парень, отсюда подобру-поздорову, пока цел, – и вопросительно смотрит на мужиков. – А?

– Верно… – басит кто-то, – еще хлопот не оберешься.

– Ну и пусть его убирается на все четыре стороны! – радостно заключает скоморох.

– И запомни: ты нас не знаешь и мы тебя в глаза не видели, – хмуро заключает хозяин.

Мужики возвращаются под крышу, на ходу успокаивая рыжего:

– Да брось ты! От тебя он сбежал, что ли? Сам, того гляди, в яму попадешь, а тоже «беглый»… Ладно… Пошли уж лучше выпьем.

В сарае все тихо и мирно. Кто храпит в углу на сене, сморенный крепкой брагой, кто развалился на лавке, лениво переговариваясь. Андрей сидит у стены на полу, потирает ушибленную ногу и смотрит в оконце на серые потоки дождя, за которыми смутно виднеется въезд в деревню и Кирилл, стоящий в грязи посреди дороги, между двумя верховыми. О чем они говорят – не слышно за дождем.

Скоморох осторожно трогает струны гуслей – каждую по нескольку раз – и подтягивает колки. Звучит одна струна, другая, третья… Надтреснуто и однообразно.

– Люди добрые! – раздается неожиданно хриплый голос.

Все оборачиваются. В дверях стоит беглый смолянин. Грязный, вымокший под дождем, с цепью, тяжело свисающей до самой земли, он выглядит жалким и беспомощным.

– Раскуйте меня, – просит он и обводит мужиков безнадежным взглядом. – Раскуйте меня, Христом богом… Не вор я…

Все молчат. Рыжий хочет что-то сказать, но беглец падает перед ним на колени:

– Мочи не стало, и сбег… Не вор я… За долги меня в рабы-то… пропаду ведь… запорют до смерти… Не вор я. Вольным был… Расклепайте, братцы…

Рыжий протягивает руку и, смущенно оглянувшись на мужиков, неловкими заскорузлыми пальцами щупает клепки ошейника.

Неожиданно с шумом распахивается дверь, и на пороге появляются несколько дружинников. Впереди высокий, широченный в плечах русый красавец. Беглый еле успевает вскочить с колен и, плюхнувшись на лавку рядом с рыжим, обхватить ладонями шею. Наступает мертвая тишина. Сидя на полу, скоморох смотрит на вошедших непонимающим и серьезным взглядом. Хозяин настолько растерян, что даже не встает навстречу княжеским людям, и продолжает неподвижно сидеть на лавке. Красавец дружинник знаком подзывает скомороха. Тот поднимается с пола и медленно идет к двери, с вопросительной улыбкой глядя на своих смертельных врагов. Дружинник делает шаг навстречу, берет скомороха одной рукой за шиворот, другой за штаны, легко приподнимает его над головой и швыряет о стену.

С хриплым выдохом ударяется скоморох о белую штукатурку, падает на пол и остается лежать лицом к стене. Сверху на него с грохотом падают вилы, деревянные грабли и тяжелое тележное колесо. Двое берут его за ноги и выволакивают на улицу. Высокий выразительно смотрит на хозяина, подбирает с земли гусли и выходит вслед за своими.

Все сидят потупившись и растерянно молчат. Тихонько скрипит дверь, и на пороге появляется Кирилл. Некоторое время он смотрит на притихших мужиков, затем присаживается у порога.

– Ты где был? – помолчав, спрашивает Андрей.

– На дворе.

– Где?

Кирилл поднимает на Андрея недоумевающий взгляд и спокойно повторяет:

– На дворе.

– Может, пойдем? – морщится Даниил.

Все трое молча поднимаются и выходят на дорогу, превратившуюся в широкий мутный ручей.

Чернецы бредут по пустынному, разбухшему от воды полю. Далеко впереди, сквозь мутную дождевую завесу маячит одинокое дерево. Монахи направляются к нему и через некоторое время останавливаются под дубком с блестящими твердыми листьями. У подножия его почти сухо.

– Весь грех в них заключен, – продолжает разговор Кирилл, – весь грех в бабах. Да вон и в Писании: Ева в искушение впала и Адама втянула… А на уме только одно, только одно на уме.

– Это у кого одно на уме? – спрашивает Даниил. – Ты, брат, баб лучше не тронь, раз так говоришь.

Кирилл сердито смеется и смотрит на Андрея:

– А кому можно?

– Любите вы говорить про то, чего не знаете. «Бабы»…

– Кто это мы? – удивляется Кирилл.

Даниил продолжает:

– Лет пятнадцать тому назад проходил я через Москву. И задержался. Иконы подновлял. И просидел я с этими иконками до осени. С апреля самого. Вот и считай. Собрался уходить. А тут нашествие… Обложили стены со всех сторон и стоят. Неделю стоят, две. Князь с семьей в Кострому уехал, говорят, дружину собирать. Ну, москвичи сами решили город защищать.

По всей стене люди стоят, дружина, все ждут, не спят, с ног валятся от усталости, а татары все тянут. Женщины, дети со стариками в соборе двенадцать дней, не вылезая, просидели. Все богу молились. Потом голод наступил и болезни сразу разные начались: первый день – занемог, второй – пятна по телу пошли черные, а на третий помер. Вот тут-то татары и потребовали выкуп – пять тысяч рублей денег и два обоза волос женских. Два обоза! Вот, говорят, если откупитесь – уйдем, а нет – так на себя пеняйте.

И вот, как сейчас помню, недалеко от города выстроились бабы и девки в длинный черед и двинулись между двух колод. У каждой колоды по татарину с саблей, а третий у точила стоит, сабли точит. Сабли от волоса быстро тупятся. Татары все поле окружили на лошадях, а за ними мужики стоят, больные, слабые, и смотрят, и я смотрю. Идут бабы, девки, и ни одной слезинки, будто окаменели. И перед всем миром платки снимают, позором за мужиков и Москву платят. Платки снимают, наклоняются к колоде, а супостат одной рукой за косу, а другой саблей – ж-ж-жик! И в огромную гору складывает. А тут же их мужья, отцы, сыновья! И ничего сделать не могут. И я стою и смотрю, и будто мне воздуха не хватает, отвернулся и как раз вот его и увидел. Стоит себе, во все глаза смотрит на женщин опозоренных… Помнишь, Андрей?

– Чего? – спрашивает Андрей, задумчиво глядя сквозь дождь.

– Помнишь девичье поле?

– Нет…

– А у тебя жена была? – спрашивает Кирилл.

– Была, – отвечает Даниил. – Умерла, а лет через пять я в монастырь ушел.

– Любил ты ее?

– Не знаю… нет, не любил, наверное…

Дождь льет не переставая, стучит по листьям, прыгает пузырями в лужах. Андрей вздыхает, оглядывается вокруг и неожиданно говорит:

– Скомороха ни за что убили…

Феофан Грек. Зима 1401 года

Крыши, крыши, засыпанные снегом, черные бревенчатые стены, бесконечные деревянные заборы, из-за которых время от времени доносится хриплый собачий лай. Путаница узеньких переулков и улочек. Московский посад. Зима. Идет снег.

По переулку, скользя в рытвинах разъезженной дороги, кривоногий мужичок, надрываясь от усилий, тащит огромную доску – заготовку для иконы. Рядом вышагивает коренастый детина и подает советы:

– Знаешь, почему тебе тяжело? Злишься ты и надуваешься, поэтому и тяжело тебе и устаешь быстро.

Маленький не отвечает, пыхтит и сосредоточенно смотрит себе под ноги.

– Ты не надувайся и не злись, тогда и нести легко будет. Попробуй!

Мужичок скользит на снегу и чуть не падает. Огромным напряжением сил ему удается сохранить равновесие.

– Вот почему я такой здоровый? – продолжает детина рассудительно. – Потому что я веселый, вот почему. Меня никакая печаль не берет. Ну, чего молчишь?

– Богатый ты тоже поэтому? – доносится из-под доски голос маленького.

– Какой же я богатый? А? Ну какой же богатый-то я? – не понимает здоровяк. – Чего молчишь?

Они выходят на перекресток, маленький ставит доску в снег, с трудом разгибается и говорит, тяжело дыша:

– Теперь до Зачатьевского ты тащишь. А молчу я потому, что доска тяжелая. Детина легко взваливает доску на спину.

– Какая же она тяжелая? Разве это тяжесть?

– Так я же слабый.

– А почему ты слабый? Потому что ты надуваешься и злишься все время. Они сворачивают за угол, а из соседнего переулка на перекресток выходят Андрей, Кирилл и Даниил.

– Шут его знает, нового понастроили… не пойму ничего, – озираясь, бормочет Даниил.

– Не скажешь, как к Вознесенскому собору пройти? – спрашивает Андрей у молодухи, которая возится у колодца с обледенелой бадьей.

– Можно так, – показывает та в сторону, куда ушли двое мужиков с доской, – а можно и туда.

И чернецы снова углубляются в лабиринт заснеженных переулков, с обеих сторон стиснутых черными заборами.

– А он по-русски говорит? – спрашивает вдруг Кирилл.

Ему никто не отвечает.

– Феофан говорит по-русски?

– Говорит, наверное, – отвечает Даниил, – он уже лет двадцать на Руси живет. Чего ж ему не говорить…

Андрей и Кирилл быстро идут по переулку, и Даниил с трудом поспевает за ними.

– А какой он… Грек? – спрашивает Андрей.

– Да разное говорят, – пытаясь догнать товарищей, говорит Даниил, – пока сам не увидишь, разве можно сказать? Нет, братцы, вы уж не бегите так, не могу я так быстро…

– Говорят, он маленький, нос – во-о! Горбатый и злой – ужас, – говорит Кирилл.

– Холодно… – замечает Андрей и хлопает себя ладонью по лицу. – Губы как деревянные…

Чернецы пересекают перекресток и скрываются за поворотом. Из соседнего переулка появляются мужики с доской, которую теперь тащит детина. Маленький идет рядом.

– Тяжело? – спрашивает маленький.

– Не приставай лучше.

– Неужели не тяжело?

Детину заносит на скользком повороте, и он прислоняется к забору.

– Последний раз с тобой работаю, – сквозь зубы произносит он.

– Эй, друг, подвези доску! Сродственник надорвался! – кричит маленький мужичок вслед пронесшимся мимо розвальням.

– Иди ты знаешь куда? – огрызается детина, с трудом оттолкнувшись от спасительного забора.

На перекресток выходят трое чернецов.

– Не пойму, как это он при народе может? – удивляется Андрей.

– А чего ему бояться? – смеется Даниил. – Он не вор. Что ему!

У всех лихорадочно приподнятое настроение.

– Так-то так, а при народе я бы ничего не смог написать, – говорит Кирилл.

– Ну, конечно, – соглашается Даниил, – мы тоже не воры…

– А вдруг нас не пустят? – улыбается Андрей.

– Это почему же? – удивляется Даниил. – Говорят, народ пускают, он пишет, а народ смотрит. Быстро будто пишет. Прямо набело. В Новгороде старушка одна пришла утром, ему только доску принесли. А к вечеру он икону уж кончил. Все уж разошлись, она одна осталась. Стояла, стояла, смотрела, смотрела и померла.

– Отчего? – изумляется Кирилл.

– От страха – отчего…

– От какого страха?

– Ну, страшно ей стало, и померла.

– Да ладно тебе! – озадачен Андрей.

– А вот собор, – останавливается посреди переулка Кирилл. – Видите, вон он!

Около входа в собор кипит взволнованная толпа. Здесь и дружинники, и богатые горожане, и челядь с боярских дворов. У дверей двое мужиков стараются протиснуть злосчастную доску в узкий проем церковного входа. Доска не проходит. Взмокшие мужики шаркают по паперти ногами, стукают звонким деревом о шершавый камень собора. Толпа шумит.

– Чего не пускают-то?!

Служка, который суетится вокруг мужиков с доской, испуганно кричит в сторону толпы:

– Да вы что?!.. Феофан только вчера из Новгорода вернулся, а ты – «не пускают»! Сегодня никого пускать не велено!

– Только приехал, и сразу не пускают! – огрызается кто-то из толпы.

– Да что мы доску-то его насквозь проглядим, что ли?! – злится длинный худой старик. – Загордился ваш Грек, вот что! – кричит он и презрительно отворачивается, но не уходит: надеется, что пустят.

Наконец мужикам удается протолкнуть доску в дверной проем, и они скрываются в соборе. Служка семенит за ними. Гремит тяжелый церковный засов.

– Вот тебе и посмотрели, – бормочет Андрей и, стараясь согреться, подпрыгивает на одном месте.

– Я говорил, не пустят, – усмехается Кирилл.

– Постоим немного, – бодрится Даниил, – может, еще и пустят.

– Да! – безнадежно машет рукой Андрей. – Пошли, чего там…

В это время дверь с лязгом отворяется, и на паперть, пряча за пазуху заработок, выходят довольные мужики. Вслед за ними появляется служка, болезненно морщась, смотрит на толпу и сиплым голосом заявляет:

– Зря стоите, неужели непонятно?! Никого не велено пускать! Не велено, понимаете?

– А ну-ка, погодите! – бормочет Даниил и начинает протискиваться сквозь толпу в сторону соборного входа. Андрей и Кирилл, стараясь скрыть надежду, следят за его маневрами.

– Слушай-ка, мил человек! – обращается Даниил к служке и тормошит его за рукав. – Из Андроникова монастыря мы пришли на красоту вашу посмотреть. И со мною молодых двое. Иконописцы тоже. Ученики. Может, пустишь? А?

– Так не велено же… Я ведь не хозяин! Не велено!

– Как же не хозяин, когда хозяин! С утра шли, озябли, только б на Феофана взглянуть, на работу его. А? – Даниил осторожно кладет в ладонь служки монету. – Не баловство ведь это, для дела надо. А со мною молодые: Андрей да Кирилл.

Для приличия поколебавшись, служка берется за дверное кольцо:

– Пойду спрошу… Может, и выйдет что, не знаю…

Юркий монашек, который все время мельтешит около входа, бросается к Даниилу:

– Возьмите меня с собой… А? Если пустят. Возьмете?

Через несколько минут служка высовывается из-за дверей и строго смотрит на Даниила.

– Кто здесь из Андроникова? Проходите!

Даниил машет рукой. Андрей и Кирилл продираются сквозь возмущенную толпу.

– Это свои, свои! – деловито глядя на приближающихся чернецов, объясняет служка. – Мастера… Больше никого!

Пронырливый монашек с собачьей преданностью заглядывает в глаза служке.

– Я с ними, я с ними! – приговаривает он и проскальзывает в дверь первым.

Пройдя темный притвор, они входят в храм и останавливаются на пороге. В соборе ни души.

– Где же он? – тихо спрашивает Даниил. Никто не отвечает. Даниил оглядывается – служка словно сквозь землю провалился. Пасмурный свет тихо освещает стены, просачиваясь в щели похожих на бойницы окон. Неясно высятся своды, и темнота углов настораживает вошедших.

– Где же он? – повторяет Даниил.

– Нет никого… – тихо говорит Кирилл.

– Не видать что-то, – недоумевает Андрей.

– Тише вы! – шипит Даниил на товарищей.

Голоса приглушенно мечутся среди сумрачных стен.

– Просторно-то как! – говорит Андрей и, поборов робость, переступает порог. Медленно, привыкая к темноте, он выходит по звонким плитам на середину, и фигура его кажется призрачной в полумраке собора.

– Да-а-а… Такой соборище расписывать… А, Андрей? – говорит Даниил, испуганно глядя ему вслед.

– Велик больно, – замечает Кирилл.

Где-то в темноте гулко разбивается о плиту сорвавшаяся сверху капля. Приблудившийся монашек вертит головой и неотступно следует за чернецами.

Андрей, удивленно подняв брови, стоит и смотрит на прислоненную к стене огромную икону.

Скрипнув, приоткрывается в стене низкая дверца, и по полу тянет холодом. Монашек крестится и с тревогой приглядывается к погруженным в темноту углам.

– Только темновато здесь. А, Даниил? – прислушиваясь к тишине, говорит Кирилл.

– А зачем много света? Самый раз. Андрей, ты чего там?

Андрей не отвечает.

– Андрей!

– Идите сюда… – шепотом зовет Андрей.

– Чего? – не слышит Даниил.

– Сюда идите, – раздражаясь, но так же тихо повторяет Андрей.

– Может, позвать кого? – теряет терпение Кирилл.

– Идите сюда! – неожиданно кричит Андрей.

Все бросаются к нему, по голосу поняв, что что-то случилось, и останавливаются, пораженные, перед иконой Феофана.

Чьи-то легкие быстрые шаги слышатся за спиной чернецов. Монашек оборачивается. Никого. Только чудится ему, что кто-то бесшумно мелькнул от низкой дверцы и скрылся в темноте за столбом. Монашек мелко крестится и начинает бормотать: «Богородица, дево, радуйся, благодатная Мария…»

Андрей смотрит на икону сосредоточенно и почти сердито. С доски на него взирает суровый лик изверившегося в людях, всезнающего Спаса.

Молись и трепещи, увязший в грехах и обреченный… И это писал простой смертный?! Стараясь осознать возможности человеческой души, Андрей силой своего воображения слой за слоем, приплеск[1]1

Приплеск – прозрачный, тонкий мазок краской. (Прим. авторов.)

[Закрыть] за приплеском уничтожает рожденные прихотью феофаповского гения густые мазки колера и проникает до белесой поверхности залевкашенной доски[2]2

Залевкашенная доска – доска, покрытая специальной грунтовкой. (Прим. авторов.)

[Закрыть], для того чтобы с самого начала проследить за рождением могучего и страшного образа. Силясь постигнуть скрытую от него логику чужой фантазии, Андрей заставляет себя увидеть возникновение первых уверенных и смелых контуров, самых нижних слоев краски, темных и непроницаемых, но вот ударом кисти взрезаются резкие скорбные губы, прозрачный светлый тон опускается на глубокую тень, и вдруг по неясному еще лицу, как шрамы, судорожно и торопливо начинают ложиться острые блики-пробелы. На нос, на лоб, на скулы, на глаза, которые оживают и одушевляются. Это блики от огня! Это отсвет пожара! Это слепящие вспышки молний! Взволнованный карающий взгляд пронзает душу и ничего, ничего на свете не прощает в несчастливой человеческой судьбе. Боже, какой лик!

Звенит среди пустых стен молитва испуганного подростка. Лицо Андрея покрыто потом, на ресницах дрожат слезы.

В глубине собора появляется тщедушный чернявый старикашка, улыбается и крадется на цыпочках вдоль стены. Затем останавливается в нескольких шагах от иноков, прислушивается к «Богородице» монашка, набирает полную грудь воздуха и неожиданно кричит:

– А-а-а-а-а!!!

Иконописцы испуганно оборачиваются. Перед ними Феофан Грек – худой, всклокоченный, с орлиным носом и единственным зубом.

– Иконописцы, значит? – умирая со смеху, спрашивает он. – Мне говорили, – добавляет он и вдруг становится серьезным. – Посмотреть пришли?

– Посмотреть, – отвечает Даниил, недоуменно разглядывая Феофана.

– Смотрите, смотрите. Сейчас олифить будем.

Он подходит к иконе, смотрит на нее, по-хозяйски прищурившись, осторожно снимает с блестящей поверхности прилипшую пушинку.

Чернецы глядят на икону. Феофан искоса наблюдает за ними.

Андрей внимательно смотрит на гречина.

– Ты чего на меня глядишь, ты туда гляди, – говорит Феофан Андрею.

– Говорят, ты пишешь быстро? – спрашивает Андрей.

– Быстро. А что? Не могу иначе. Надоедает. Один раз целую неделю проканителился. Так и бросил, надоело.

– Выбросил? – спрашивает Кирилл.

– И вообще все надоело – во! – вздыхает Феофан и проводит ребром ладони по горлу. – Помру скоро, – прибавляет он, закашлявшись.

– Это ты зря… – замечает Даниил неуверенно.

– А чего, – продолжает Феофан, – помру. Третьего дня ангел мне приснился. «Пойдем, говорит, со мной». А я ему: «Я и так скоро помру, без тебя…» Вот…

– А икону ту, что недописал, куда дел? Выбросил? – спрашивает Кирилл.

– Зачем выбрасывать? – вздыхает Феофан. – Капусту квашеную придавливал.

– А мы слыхали, ты прямо при народе пишешь? – спрашивает Даниил.

– А чего? Пусть смотрят, если нравится.

– А сегодня что же не пускают?

– Я бы пустил, да великий князь должен сегодня прийти смотреть. Мне все равно. Только когда князь приезжает, никого не пускают.

Грек снова вздыхает, смотрит вверх на узкие светлые окна и, хлопнув ладонью по неровной стене, тоскливо говорит:

– Светло здесь очень. И тесно!.. Вот что…

Вечереет. Словно выкованный из железа, стоит сосновый лес. В сквозном подлеске копошатся лесорубы – иноки Андрониковой обители и монастырские мужики. Раздаются глухие удары топоров, и в вечернем свете сеется морозная пыль.

У опушки рубят сосну Андрей и Кирилл. Смолистые щепки летят в снег. Вдруг Кирилл выпрямляется и, уставившись в одну точку, щупает живот.

– Больно что-то… Чего здесь, а? Живот, что ли?

– Съел чего-нибудь, – отвечает Андрей.

– А у тебя не болит? – болезненно морщится Кирилл.

– Да ты посиди, – предлагает Андрей, – может, и пройдет.

– А, ладно!

И Кирилл снова принимается за работу.

– Ничего, пройдет, – успокаивает его Андрей.

Некоторое время они работают молча.

– Если у тебя тоже заболит, – говорит Кирилл, – значит, вместе отравились. Дряни какой-нибудь съели.

– Рыбу, наверное, съел, которую старик твой вчера привез…