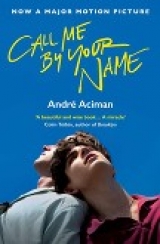

Текст книги "Зови меня своим именем (ЛП)"

Автор книги: Андре Асиман

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)

– Что ты имеешь в виду под ложным путем?

– Я не заинтересован.

Я не знал, имел ли он в виду отсутствие интереса к разговору или к Кьяре.

– Все заинтересованы.

– Ну, может быть. Но не я.

Все еще не ясно.

Было что-то сухое, раздражительное и нервное в его голосе.

– Но я видел вас двоих.

– То, что ты видел, не твое дело. В любом случае, я не собираюсь играть в эту игру с тобой или с ней.

Он пососал сигарету и обернулся на меня с предупреждающим, холодным взглядом, который может вспороть твой живот и пробраться внутрь с артроскопической аккуратностью.

Я пожал плечами: «Ладно, извини», – и вернулся к своим книгам. Я шагнул обратно за свои границы, свои маски, и ничто не могло вырваться наружу, кроме иллюзии моей жуткой неловкости.

– Может, тебе стоит попытаться, – бросил он.

Я никогда не слышал у него такого подзуживающего тона. Обычно это я играл на грани приличия.

– Она не захочет иметь что-либо общее со мной.

– А ты бы хотел, чтобы она была заинтересована?

К чему все это шло, и почему я чувствовал, будто в нескольких шагах впереди была ловушка?

– Нет? – осторожно ответил я, не осознавая, что моя стеснительность превратила «нет» почти в вопрос.

– Ты уверен?

Утверждал ли я, каким бы то ни было образом, что я хотел ее?

Я посмотрел на него снизу-вверх, отвечая вызовом на вызов.

– Да что ты знаешь?

– Я знаю, что она тебе нравится.

– Ты и понятия не имеешь, что мне нравится, – ощетинился я. – Совершенно.

Я хотел прозвучать весомо и таинственно, словно обращаясь к тому пережитому опыту, о котором подобные ему даже не догадываются. Но на деле мои слова прозвучали раздраженно и истерично.

Менее осторожный читатель человеческой души увидел бы в моих постоянных отрицаниях признаки перепуганных и растерянных попыток скрыть интерес к Кьяре.

Более осторожный наблюдатель, однако, нашел бы в них совершенно иную суть: «Ты распахиваешь дверь на свой страх и риск – поверь мне, ты не хочешь это знать. Может, ты лучше уйдешь, пока еще есть возможность?»

Но я также знал, что чем больше он демонстрировал признаки сомнения в моих словах, в моей заявленной правде, тем больше старался я оставить его один на один с догадками. И даже если на деле он ничего не подозревал, мои слова и действия тем более оставляли бы его в том же положении. Мне принесла бы большее удовлетворение его вера в мой искренний интерес к Кьяре, чем если бы он продолжил упорствовать и спорить. Это заставило бы меня полностью замкнуться. Безмолвствуя, я должен был бы признать те вещи, что не отметил сам для себя, не знал, что они во мне есть и что их надо признавать. Безмолвствуя, мое тело подвело бы меня раньше, чем я успел сказать хоть какую-то остроту, пусть и заготовленную заранее. Я бы краснел, и краснел, и краснел, не в силах подобрать слова, совершенно сломленный. И во что бы это вылилось? Что бы он ответил?

«Лучше сдаться сейчас, – думал я, – чем прожить еще один день, жонглируя своими неправдоподобными, ”попробую еще раз позже”, решениями».

«Нет, пусть лучше он никогда не узнает. Я бы мог жить с этим. Я бы мог всегда, всегда жить с этим». Меня не удивило, как легко я с этим смирился.

***

И все-таки среди этой меланхолии порой трогательные моменты внезапно вспыхивали меду нами. Тогда слова, что я так жаждал сказать ему, почти срывались с моих губ. «Моменты зеленых плавок» – так я их называл, даже когда моя цветовая теория не подтвердилась и у меня больше не было уверенности: ждать ли доброты в «синие» дни или остерегаться «красных».

Музыка оставалась простой темой для разговора, особенно, когда я играл на пианино. Или когда он хотел, чтоб я сыграл на гитаре в той или иной манере. Ему нравились мои комбинации из двух, трех и даже четырех композиторов, сочетавшихся в одном фрагменте, а затем транскрибированных мной. Однажды Кьяра напевала популярную песенку, и, поскольку это был ветреный день, и никто не пошел не то что на пляж, но даже не хотел выходить на улицу, все друзья собрались вокруг пианино, пока я исполнял эту мелодию Моцарта в вариации Брамса. «Как ты это делаешь?» – спросил он меня после, лежа в раю.

– Иногда единственный способ понять художника – это занять его место, пробраться внутрь него. Тогда все остальное откроется само собой.

Мы снова начали говорить о книгах. Я редко говорил с кем-либо о книгах, кроме своего отца.

Мы говорили о музыке, о досократовской философии, об университетах в Штатах.

А еще была Вимини.

Впервые она вторглась в наше утро, когда я как раз играл брамсовскую вариацию Генделя.

Ее голос разбил спокойную полуденную жару.

– Что ты делаешь?

– Занимаюсь, – ответил я.

Оливер, лежавший на животе у бассейна, поднял голову; пот скатился по его спине между лопаток.

– Я тоже, – ответил он, когда она повернулась к нему с тем же вопросом.

– Вы болтали, а не занимались.

– Одно и то же.

– Я бы тоже хотела позаниматься. Но никто не позволяет мне.

Оливер, прежде не видевший Вимини, беспомощно обернулся ко мне, поскольку понятия не имел о правилах этого разговора.

– Оливер, познакомься, это Вимини, практически наша ближайшая соседка, – она протянула ему руку, и он ее пожал. – У нас день рождение в один день, но ей десять лет. А еще она гений. Ты ведь гений, Вимини?

– Так они говорят. Но мне кажется, это неправда.

– Почему? – спросил Оливер, стараясь, чтобы его голос не звучал слишком покровительственно.

– Это была бы совершенная безвкусица, если бы природа сделала меня гением.

Оливер изумился сильнее, чем когда-либо прежде:

– Повтори?

– Он не знает, да?

Я покачал головой.

– Говорят, я не проживу долго.

– Почему они так говорят? – он выглядел совершенно ошеломленным. – Откуда ты знаешь?

– Все знают. Потому что у меня лейкоз.

– Но ты такая красивая, такая здоровая и умная, – запротестовал он.

– Как я и сказала ранее: дурной вкус.

Оливер, который к тому моменту уже сидел в траве на коленях, буквально выронил книгу на землю.

– Может, ты как-нибудь мог заглянуть и почитать мне, – сказала она. – Я, правда, очень милая… и ты выглядишь милым тоже. Ну, до свиданья.

Она перебралась через ограду.

– И прости, если я испугала тебя… ну…

Можно было буквально видеть, как она пытается удержаться от плохой метафоры.

Если музыка так и не смогла сблизить нас хотя бы на несколько часов тем днем, это неожиданно удалось Вимини.

Мы говорили о ней весь день. Мне не пришлось придумывать, что сказать. В основном говорил и спрашивал он. Оливер был заворожен. Впервые я не говорил о себе.

Вскоре они подружились. Она всегда показывалась с утра, когда он возвращался с пробежки или плаванья, они вместе шли к калитке, спускались по ступеням и прогуливались до одного большого камня, где они садились и разговаривали до самого завтрака. Никогда прежде я не видел дружбу более красивую и глубокую. Я никогда не ревновал, и никто, уж точно не я, не посмел бы встать между ними или подслушать, о чем они говорили. Я никогда не забуду, как она подавала ему свою руку на спуске к скалам. Она редко рисковала так, если только не была в сопровождении старших.

***

Когда я вспоминаю о том лете, я никак не могу выстроить последовательность произошедших событий. Было несколько ключевых моментов. В остальном я помню только «повторяющиеся» события. Утренний ритуал перед и после завтрака: Оливер лежит в траве или у бассейна, я сижу за столом. Плаванье или бег трусцой. Затем на велосипеде он едет к переводчице в город. Обед за большим столом, расположенным в тенистой стороне сада, обязательно один или два гостя для «обеденной каторги». Дневные часы, блистательные и насыщенные, утопающие в солнце и тишине.

Были и другие случаи: отец всегда интересовался, чем я занимаюсь в свободное время, почему я всегда один; мать наставляла завести новых друзей, если со старыми мне скучно, и особенно – перестать сидеть дома все время – книги, книги, книги, постоянно книги, все эти нотные тетради. Они оба умоляли меня больше играть в теннис, чаще танцевать, знакомиться с людьми, узнать для себя, чем интересуются другие в жизни, но не просто как будто они инородные тела, мимо которых хочется пройти незаметно. «Совершай безумства, если должен», – повторяли они мне много раз, постоянно молясь найти скрытые, таинственные, заметные признаки горя, которое в своей неуклюжей, навязчивой, преданной манере они хотели немедленно вылечить, как будто я был солдатом, случайно попавшим в их сад, и чью рану надо было немедленно обработать, иначе он умрет.

«Ты всегда можешь поговорить со мной. Когда-то я был твоего возраста, – обычно говорил отец. – Если ты думаешь или чувствуешь, что какие-то вещи испытал только ты, поверь мне, я пережил и выстрадал их все и более чем однажды – от некоторых я так и не оправился, и о некоторых я знаю так же мало, как и ты сейчас. И все-таки я знаю почти каждый изгиб, каждую преграду, каждый закуток человеческого сердца».

Были и другие случаи: пост-прандиальная тишина – некоторые из нас предпочитали прикорнуть, некоторые работали, другие читали, весь мир утопал в приглушенных полутонах. Райские часы, когда голоса мира вне нашего дома проникали внутрь, просачивались так тихо, что я задремывал. Во второй половине дня был теннис. Душ и коктейли. Ожидание ужина. Опять гости. Ужин. Его вторая поездка к переводчику. Прогулки в город и обратно поздней ночью, иногда в одиночку, иногда с друзьями.

Иногда были исключения: гроза во второй половине дня. В тот день мы сидели в гостиной, слушали музыку и стук проливного дождя в каждое окно дома. Сверкали молнии, затихала музыка, и все, что мы видели, были лица друг друга. Тетя щебетала о ее старшем сыне в Сент-Луисе, штат Миссури (она произносила «Сан-Луи»), запах Эрл Грея из чашки мамы, и на заднем плане со стороны лестницы вниз на кухню раздавались голоса Манфреди и Мафалды: громкий полушепот-полушипение ругающихся супругов. Под дождем угадывалась тощая фигура садовника в плаще с капюшоном, он продолжал выпалывать сорняки даже в непогоду. Отец сигнализировал ему рукой в окно гостиной: «Возвращайся, Анчизе, вернись под крышу».

– От этого психа у меня мурашки по коже, – сказала моя тетя.

– У этого психа золотое сердце, – возразил отец.

Но все эти часы были напряженными из-за страха, как если бы страх был погруженным в мысли призраком или странной, потерянной, пойманной в клетку нашего городка птицей, чьи испачканные сажей крылья против ее воли пачкали все живое так сильно, что не отмыть. Я не знал, чего боялся, и почему волновался так сильно, и почему это нечто, что так легко вызывало панику, иногда казалось надеждой и, как надежда в самый темный час, дарило такую радость, невыразимую радость, радость с петлей на шее. Стук моего сердца, когда я внезапно видел его, одновременно приводил меня в ужас и восторг. Я пугался, когда он показывался, пугался, когда он не приходил, пугался, когда он смотрел на меня; сильнее, чем когда он не смотрел. Агония извела меня в конец, и во второй половине этого ошпаренного дня я все-таки уснул в гостиной на диване. Сквозь сон я точно знал, кто находится в комнате, кто входил и выходил на цыпочках, кто замирал, кто смотрел на меня и как долго, кто пытался прочитать сегодняшнюю газету как можно бесшумнее, но сдавался и просматривал только список сегодняшних фильмов, уже не боясь, разбудит это меня или нет.

Страх никогда не отступал. Я просыпался вместе с ним, наблюдал, как он превращается в радость, когда слышал, как он мылся в душе, и знал, что он спустится к завтраку с нами. Только лишь за тем, чтобы почувствовать, как она блекнет, когда он, вместо того, чтобы выпить кофе, проносился по дому и сразу садился работать в саду. К полудню агония неисполненного желания услышать от него хоть что-нибудь становилась невыносимой. Время утекало впустую. Это заставляло меня ненавидеть самого себя и ощущать себя таким незадачливым, таким совершенно невидимым, таким влюбленным, таким неопытным. «Просто скажи что-нибудь, просто коснись меня, Оливер. Задержи на мне взгляд достаточно долго, и ты увидишь слезы в моих глазах. Постучись в мою дверь ночью и проверь, может, я уже приоткрыл ее для тебя. Зайди внутрь. В моей кровати всегда есть для тебя место».

Страх усиливался, если я не видел его длительное время – целый день и вечер, и не представлял, где он пропадал. Иногда я замечал его, пересекавшим piazzetta или разговаривающим с людьми, которых я прежде никогда не встречал. Но это не считается, потому что на меленькой piazzetta, где люди толпятся перед закрытием лавок, он редко смотрел на меня дважды, только кивал. Причем скорее не ради меня, а из уважения к моему отцу.

Между тем оба моих родителя, и отец особенно, были неимоверно счастливы в его присутствии: Оливер работал лучше, чем большинство наших летних постояльцев. Он помог отцу организовать бумаги, перебирал значительную часть его иностранной корреспонденции и явно продвигался в работе над собственной книгой. «Что он делает со своей личной жизнью и временем, его дело: если молодежь должна нестись кентером, то кто-то должен скакать галопом», – неуклюже шутил отец. В нашем доме Оливер не мог сделать что-либо неправильно.

Раз уж родители никогда не обращали внимания на его отлучки, я решил, что для меня будет безопасно не показывать, какое беспокойство они причиняли мне. Я замечал его отсутствие, только когда один из них спрашивал, где он; я притворялся таким же встревоженным, как выглядели они. «Ох, точно, он так давно ушел… Нет, без понятия». И мне приходилось волноваться, чтобы не выглядеть слишком встревоженным тоже: это могло выглядеть фальшиво и дало бы им понять, что меня снедало что-то еще. Они бы смогли разгадать плохую игру сразу, едва заметив ее, и я был удивлен, что они не разгадали ее до сих пор. Они всегда говорили, что я легко привязываюсь к людям. Тем летом я наконец понял, что они имели в виду под этим «легко привязываюсь». Очевидно, они сталкивались с этим раньше, но я, будучи слишком юным, ничего не запомнил. Они беспокоились обо мне. Я знаю, у них были причины беспокоиться. Я лишь надеялся, что они никогда бы не узнали, как далеко мои проблемы стояли за пределами их обычных забот. Я знаю, что они ничего не подозревали, и это беспокоило меня – хотя я не хотел, чтобы было иначе. Это показывало, насколько я не был легко читаемым, насколько хорошо я был замаскирован. Я мог бы быть таким бóльшую часть своей жизни и потому быть наконец в безопасности. От них, от него. Но какой ценой? И хочу ли я быть настолько в безопасности ото всех?

Мне не с кем было поговорить об этом. Кому я мог сказать? Мафалде? Она бы уволилась. Моей тете? Она, скорее всего, рассказала бы всем. Марсии, Кьяре, моим друзьям? Они бы бросили меня сию же секунду. Моим кузинам, когда те приезжали? Никогда. Мой отец придерживался либеральных взглядов – но это? Кто еще? Написать одному из моих учителей? Сходить к врачу? Сказать, что мне нужен мозгоправ? Рассказать Оливеру?

Рассказать Оливеру. «Мне больше не к кому обратиться, Оливер, так что, боюсь, это будешь ты…»

***

Однажды днем, когда я точно знал, что дом пуст, я зашел в его комнату. Я открыл шкаф и, поскольку это была моя комната во все другое время без летних постояльцев, сделал вид, будто ищу забытое в одном из нижних ящиков. Я планировал покопаться в его бумагах, но, едва открыв шкаф, увидел их. Висящие на крючке красные плавки, в которых он не плавал этим утром (иначе бы они сушились на балконе, а не висели на крючке тут). Я взял их. Я никогда прежде не копался в чужих вещах. Я поднес плавки к лицу и потерся щекой об изнаночную сторону, как будто хотел влезть внутрь и потеряться там. «Так вот, как он пахнет, когда его тело не покрыто лосьоном для загара; вот как он пахнет, вот как он пахнет…» – я продолжал повторять это про себя, заглядывая внутрь их, ища что-то более личное, чем запах. Я поцеловал каждый уголок материи, почти желая обнаружить волосок, что угодно, чтобы облизать, засунуть его плавки в рот целиком и, если бы я мог это сделать, украсть их, оставить себе навсегда, никогда-никогда не позволять Мафалде стирать их, обращаться к ним в зимние месяцы дома, возвращать его к жизни голым, каким он был со мной в этот момент. Повинуясь порыву, я снял свои плавки и начал надевать его. Я знал, чего я хочу, и я хотел этого с опьянеием возбужденния, заставляющим людей идти на риск, на который они бы не отважились, даже будучи под приличной дозой алкоголя. Я хотел кончить в них и оставить эту улику для него. Эта сумасшедшая идея овладела мной. Я распотрошил его кровать, сняв его плавки, и раскинулся на простынях, совершенно голый. «Пусть найдет меня таким», – я разберусь с этим, так или иначе. Я вспомнил ощущение этой постели. Моей постели. Но его запах был вокруг меня, благодетельный и всепрощающий, как тот странный запах, что однажды окутал все мое тело: престарелый мужчина, оказавшийся рядом со мной в храме на Йом-Киппур, покрыл мою голову своим талитом, и я растворился в единстве со своим народом, который обычно был рассеян по миру, но время от времени собирается вместе снова, тогда один обнимал другого, разделял с ним одежду. Я закрыл лицо его подушкой, яростно поцеловал и сжал ее между ног, рассказал ей все, на что мне не хватало смелости рассказать всем в этом мире. А затем я рассказал ему, чего хотел я. Это заняло меньше минуты.

Секрет теперь был вне моего тела. Что с того, если бы он увидел. Что с того, если бы я попался. Что с того, что с того, что с того.

По пути из его комнаты в свою, мне было интересно, буду ли я однажды еще раз настолько сумасшедшим, чтобы это повторить.

Тем вечером я поймал себя на том, что очень точно подмечал, кто где находится в доме. Постыдное желание вернулось гораздо раньше, чем я ожидал. Мне ничего не стоило проскользнуть обратно наверх.

***

Читая в библиотеке отца одним вечером, я наткнулся на историю очень красивого молодого рыцаря, безумно влюбленного в принцессу. Она тоже была в него влюблена, хотя, казалось, просто игнорировала свои чувства, и, несмотря на расцветшую между ними дружбу или, может, как раз из-за нее, рыцарь ощущал себя настолько униженным и немым из-за ее запрета говорить откровенно, что не мог заговорить о предмете своей любви. Однажды он спросил ее прямо: «Что лучше: сказать или умереть?»

У меня бы никогда не было столько смелости задать такой вопрос. Однако мое признание в его подушку открыло мне: пусть на мгновение, но я отрепетировал правду, которую так хотел сказать ему, не скрываясь. И мне понравилось произносить ее. И, если бы он, случайно проходя мимо, услышал, как я бормотал под нос слова, которые боялся произнести даже своему отражению, я бы не стал беспокоиться, я был бы не против: пусть знает, пусть видит, пусть выносит приговор, если захочет. «Только не говори об этом миру. Даже если для меня сейчас мир – это ты, даже если в твоих глазах отразится испуганный, презрительный мир. Твой стальной взгляд, Оливер, я предпочел бы умереть, чем увидеть его, если я скажу тебе правду».

ЧАСТЬ 2. Берма Моне

Я начал все осознавать только к концу июня. Очевидно, после Кьяры была целая череда cotte17: влюбленностей, увлечений, разовых ночей – кто знает, сколько. Для меня все сводилось к единственной мысли: его член побывал везде в Б. Каждая девушка коснулась его. Его члена. Он побывал в черт знает скольких вагинах и ртах. Картины в моем воображении меня не расстраивали. Я представлял, как она лежит лицом к нему, как его широкие, загорелые, лоснящиеся плечи двигались вверх и вниз. То же самое я представлял, обхватив его подушку ногами.

Лишь кратко взглянув на его плечи, пока он просматривал свои записи, лежа в раю, мне становилось интересно, где они побывали прошлой ночью. Как легко и свободно двигались его лопатки каждый раз, как он перемещался, как бездумно они ловили солнце. Были ли они на вкус как море для его очередной девушки, когда она их кусала? Или как его лосьон для загара? Или вкус был похож на запах простыней, в которые я однажды зарылся?

Как же я хотел такие же плечи. Может быть, если бы они у меня были, я бы не желал их так страстно?

«Muvi star».

Хотел ли я быть как он? Хотел ли я быть им? Или хотел ли я всего лишь обладать им? Или «быть» и «обладать» совершенно неточные глаголы для туго скрученного клубка желания: касаться чужого тела и одновременно быть им – это одно и то же? Словно это противоположные отмели реки, омывающей вас и его, его и вас, снова и снова в этом бесконечном цикле. Словно и сердечные камеры, наши люки желания, и провалы во времени, и ящик с фальшивым дном, который мы называем идентичностью, разделяют соблазнительную логику, согласно которой кратчайшее расстояние между настоящей жизнью и вымышленной, между тем, кем мы являемся, и тем, кем хотели бы быть, – это витая лестница Эшера, спроектированная с ехидной жестокостью.

Когда они разделили нас, тебя и меня, Оливер? И почему об этом знал я, и не знал ты? Хотел ли я именно твое тело, хотел ли лежать рядом с тобой каждую ночь? Или я хотел войти в твое тело, как если бы оно было моим собственным, точно так же, как я надел твои плавки, сгорая от вожделения, желая, чтобы ты вошел в меня, как если бы все мое тело было твоими купальными плавками, твоим домом? Ты во мне, я в тебе…

Тот день стал особенным. Мы были в саду, и я рассказал о только что прочитанной новелле.

– О рыцаре, который не знает, что лучше: сказать или умереть. Ты мне уже рассказывал.

Разумеется. Видимо, однажды я упомянул о ней и забыл.

– Да.

– Ну, так он сказал или нет?

– «Лучше сказать». Так ответила принцесса, но сама не спешила открыться в ответ, предчувствуя ловушку в его вопросе.

– Так он рассказал?

– Нет, он сплутовал.

– Выкрутился.

Это было как раз после завтрака. Нам обоим было не до работы в тот день.

– Слушай, мне надо забрать кое-что из города.

Кое-чем всегда были новые страницы перевода.

– Я могу съездить, если ты хочешь.

На некоторое время он замолчал.

– Нет, давай съездим вместе.

– Сейчас? – что на самом деле значило «серьезно?»

– У тебя есть занятие поинтереснее?

– Нет.

– Ну, так поехали, – он положил несколько страниц в свой потертый зеленый рюкзак и закинул его на плечи. С той нашей последней поездки в Б. на велосипедах он ни разу не звал меня куда-либо с собой.

Я положил авторучку, закрыл нотную тетрадь, поставил наполовину полный стакан лимонада на страницы и был готов ехать.

По пути к сараю, мы прошли мимо гаража. Как обычно Манфреди, муж Мафалды, спорил с Анчизе. В этот раз он обвинял его в излишней поливке, все это было неправильно – из-за нее томаты росли слишком быстро. «Они будут мучнистые», – жаловался он.

– Слушай, я занимаюсь томатами, ты занимаешься машинами, и мы все счастливы.

– Ты не понимаешь! В мое время мы пересаживали томаты только по какой-то причине, из одного места в другое, из одного места в другое, – продолжал настаивать он, – а ты еще и базилик рядом с ними посадил! Но, разумеется, такие как ты, побывавшие в армии, знают все!

– Ты прав, – проигнорировал его выпад Анчизе.

– Конечно, я прав! Даже знать не хочу, почему тебя не оставили в армии!

– Ты прав. Они не оставили меня в армии.

Они оба поприветствовали нас. Садовник подал Оливеру велосипед.

– Я выпрямил колесо вчера вечером, серьезная вышла работа. И подкачал шины.

Казалось, еще сильнее Манфреди не мог быть раздражен:

– С этих пор, я чиню велосипеды, а ты растишь томаты, – сказал задетый водитель. Анчизе криво усмехнулся. Оливер улыбнулся в ответ.

Едва мы доехали до узкой кипарисовой аллейке, ведущей к главной дороге в город, я спросил Оливера:

– У тебя нет от него мурашек по коже?

– От кого?

– От Анчизе.

– Нет, с чего бы? Я тут однажды рухнул по пути домой и исцарапался очень сильно. Анчизе настоял, чтоб я вымазался каким-то ведьминым отваром. А еще он починил мой велосипед.

Оставив одну руку на руле, он задрал футболку и показал большой синяк и ссадину у левого бедра.

– Он все равно меня пугает, – повторил я слова моей тети.

– Всего лишь пропащий одинокий человек.

Я бы хотел прикоснуться, приласкать эту ссадину. Мне хотелось ее боготворить.

По пути я заметил, что Оливер не торопится. Он не пребывал в своей обыкновенной спешке: не превышал скорости, не въезжал на холмы со своим естественным спортивным усердием. Он, казалось, не спешил вернуться к работе с рукописью, присоединиться к друзьям на пляже и (как бывало обычно) выбить меня из колеи каким-нибудь замечанием или жестом. Может, в тот день у него не было никаких интересных дел.

Это был мой момент в раю, и в силу своего возраста я уже знал: он не продлится долго. Я должен был насладиться им, не пытаясь как-либо повлиять, не уничтожая своими очередными неловкими решениями касательно нашей дружбы или попытками вывести ее на новый уровень. «Между нами никогда не будет дружбы, – думал я. – Это ничто, просто великолепная минута. ”Zwischen Immer und Nie. Zwischen Immer und Nie”. Между всегда и никогда. Целан».

Когда мы выехали на piazzetta, откуда открывался вид на море, он остановился купить сигареты. Он начал курить «Gauloises». Я никогда не пробовал «Gauloises» и спросил, могу ли выкурить одну. Достав одну cerino18 из коробка, он сложил ладони лодочкой у самого моего лица и зажег мне сигарету.

– Неплохие, да?

– Совсем неплохие.

«Они будут напоминать мне о нем и об этом дне», – мысль пришла вслед за осознанием, что он полностью исчезнет, не оставив и следа, менее, чем через месяц.

Наверное, впервые я позволил себе отсчитывать его оставшиеся дни в Б.

– Ты только взгляни, – мы вели велосипеды в утреннем солнце к краю piazzetta, откуда открывался вид на холмы. Чуть дальше и значительно ниже открылся потрясающий вид на море: несколько едва различимых полосок пены на гребнях волн, бьющихся в заливе о камни, напоминая огромных дельфинов, играющих в серф. Небольшой автобус поднимался вверх по холму, за ним медленно ехали три мотоциклиста, одетые в форму. Наверняка они жаловались друг другу на выхлопной дым.

– Ты знаешь, кто утонул тут недалеко?

– Шелли.

– И ты знаешь, что его жена Мария и друзья сделали, когда нашли его тело?

– Cor cordium19, – я вспомнил, что друг Шелли выхватил его сердце, прежде чем распухшее тело целиком объяло пламя – это была кремация на берегу. «Но почему он спрашивает меня?»

– Есть что-то, чего ты не знаешь?

Я взглянул на него. Это был мой момент. Я мог ухватить его или потерять, но в любом случае, никогда не смог бы просто забыть. Еще я мог бы в тайне съехидничать над его комплиментом, при этом сожалея обо всем остальном. Кажется, впервые в жизни я говорил со старшим, не подбирая слова заранее. Тогда я оказался слишком взволнован, чтобы планировать.

– Я ничего не знаю, Оливер. Ничего. Совсем ничего.

– Ты знаешь больше, чем любой тут в округе.

Он перенял мой почти трагический тон с мягкими интонациями, ласкающими приниженное эго.

– Если бы ты только знал, как мало я разбираюсь в действительно важных вещах.

Я держался на плаву, старясь ни утонуть, ни отплыть в безопасное место, просто оставался на месте, потому что именно здесь была правда – даже если я не мог ее произнести или намекнуть на нее, все-таки я мог бы поклясться: она была вокруг нас. Так мы могли бы сказать об утонувшем кулоне: «Я знаю, он где-то здесь». Если бы он только знал, если бы он только знал, что я давал ему все шансы сложить два плюс два и получить число, большее бесконечности.

Но если он понимал, он должен был подозревать, а если он подозревал, он должен был бы стать самим собой: смотреть на меня откуда-то из параллельной вселенной своим стальным, враждебным, остекленевшим, колким всезнающим взглядом.

Должно быть, он о чем-то внезапно догадался, бог знает, о чем. А может, он старался не выглядеть опешившим.

– И какие вещи важны?

Лукавил ли он в тот момент?

– Ты их знаешь. Сейчас из всех людей ты-то уж точно должен их знать.

Молчание.

– Почему ты говоришь мне все это?

– Потому что я подумал, тебе следует знать.

– Потому что ты подумал, мне следует знать, – повторил он мои слова медленно, пытаясь полностью вникнуть в их смысл, одновременно разбирая по частям. Тянул время, повторяя их. Железо раскалилось добела: куй, пока горячо.

– Потому что я хотел, чтобы ты знал, – выпалил я. – Потому что мне больше некому это сказать, кроме тебя.

Ну вот, я признался.

Зачем я сделал это? Какой был в этом смысл?

Я был готов немедленно оборвать себя и завести разговор о море, о погоде на завтра, о неплохой идее отца сплавать в И., как он обещал каждое лето, о чем угодно.

Но, к его чести, он не позволил мне свернуть в сторону:

– Ты понимаешь, что ты говоришь?

В этот раз я посмотрел на море и непередаваемо усталым тоном, который был моим последним шагом назад, моим последним укрытием, моим последним шансом спастись, сказал:

– Да, я знаю, о чем говорю, и ты не ошибаешься ни в чем, о чем мог подумать. Я просто не очень хорош в разговорах… Но ты волен больше не возвращаться к этой теме.

– Подожди. Ты говоришь о том, что думаешь, что я думаю о том, что ты сказал?

– Ага.

И теперь, выговорившись, я мог бы невозмутимо, мог бы слегка раздраженно повторять одно и то же, как схваченный преступник повторяет в очередной раз признание очередному полицейскому о своем ограблении магазина.

– Подожди меня здесь, я сбегаю наверх за бумагами. Никуда не уходи.

Я посмотрел на него с доверчивой улыбкой.

– Ты прекрасно знаешь, что я никуда не денусь.

«Если это не еще один шаг навстречу, то что?»

Ожидая, я взял оба наши велосипеда и прошел к военному мемориалу, посвященному молодым парням города, погибшим в битве на реке Пьяве во время Первой мировой войны. В каждом небольшом городке Италии был такой мемориал. Два небольших автобуса остановились на площади рядом, из них выходили пассажиры – пожилые женщины из соседних деревень, приехавшие за покупками в город. По периметру маленькой площади на маленьких шатких стульях с соломенными плетеными спинками и в аллейках парка на скамейках сидели старики. Мужчины в основном. Их одежда тоже была старой, приглушенного темно-серого или темно-коричнево цвета. Мне было интересно, сколько из них помнят молодых ребят, которых они потеряли в водах реки Пьяве. Им должно было бы быть не меньше восьмидесяти лет и минимум сто, чтобы быть старше погибших. К своему столетию ты, наверное, уже умеешь преодолевать потерю и горе… или они мучают нас до самого конца? К своему столетию ты забываешь братьев и сестер, сыновей. Никто ничего не помнит. Даже самое тяжелое, опустошающее ты забываешь. Матери и отцы давно погибли. Кто-нибудь их помнит?