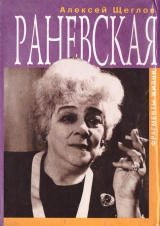

Текст книги "Раневская. Фрагменты жизни"

Автор книги: Алексей Щеглов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)

Я в точности помню его слова, обращенные к молодым актерам: „Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь“.

Он убивал в нас все обывательское, мещанское. Он повторял: „Не обзаводитесь вещами, бегайте от вещей“. Ненавидел стяжательство, жадность, пошлость. Его заветами я прожила долгую жизнь. И по сей день помню многое из того, что он нам говорил.

Милый, дорогой Илларион Николаевич Певцов… Я любила и люблю вас. И приходят на ум чеховские слова: „Какое наслаждение – уважать людей“.»

Кончился летний малаховский сезон – счастливая пора. Теперь – театральное бюро, московская «биржа». Толпа, привыкшая к найму, чужие антрепренеры; все снова – нескладная внешность, неуверенность, одиночество.

«После долгих мытарств подписала договор на 35 рублей в месяц „со своим гардеробом“ на роли „героини-кокет“ с пением и танцами в антрепризу Ладовской в город Керчь» – из автобиографии.

«Керчь. Один сезон. Старик ходил во всякую погоду в калошах, перевязав их веревкой, я спросила, почему он в калошах в такую жару. Старик объяснил, что как вегетарианец он не носит кожи. Через несколько дней я увидела его в тех же калошах, пожирающим ливерную колбасу. Это был нищий, умевший читать и потому ушедший на сцену. Играл он амплуа „благородных отцов“.

Сборов в Керчи не было: театр был всегда пуст…

На закрытие театра шла пьеса „Под солнцем юга“. Я играла гимназиста. Понравилась антрепренеру Новожилову, прибывшему из Феодосии, чтобы забрать в свою труппу кого-либо из прогоревшего театра. Распродав свой гардероб, я перебралась из Керчи в Феодосию».

В конце сезона Новожилов сбежал из Феодосии, не заплатив актерам, и Раневская уехала в Кисловодск.

В кратких черновых записях Фаины – лишь перечень имен: Шаляпин, Тэффи, Медея Фигнер, Рубинштейн. О последнем такая запись: «При мне били шулера, человека в сером котелке, которого называли Митька. Шулер смирно сидел – толстый, огромный, не сопротивлялся, когда его били по шее бронзовым подсвечником. Карты при свечах, игра в девятку».

Еще одна запись Раневской о Кисловодске того года: «…банкиры, кокотки, шулера, театры „Миниатюр“, встревоженное предчувствие катастрофы. 1916 год».

Раневскую пугала не нужда, а судьба ремесленника. Учиться было не у кого. Нужна была своя тема.

«Тогда я переехала в Ростов-на-Дону»…

Когда-то, в 1902 году, Лев Толстой возвращался из Крыма на пароходе «Святой Николай»…

Теперь этот пароход принадлежал отцу Раневской.

Была весна 1917 года, и этой весной Фаина узнала, что вся ее семья эмигрировала на своем пароходе «Святой Николай» в Турцию.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

1917–1918

…Павла Леонтьевна спасла меня от улицы…

Другая семья – За помощью к Павле Вульф – «Роман» Шельдона – Кавалини – Вместе в Крым

Известная провинциальная актриса Павла Леонтьевна Вульф была родом из Порхова, из псковских помещиков, которые происходили из рода Васильчиковых, имевших множество дочерей. Одна из них вышла замуж за графа Строганова, владельца огромного имения-майората Волышево (под Порховом), а другая – за сына обрусевшего немецкого барона Карла Вульфа – Леонтия Карловича Вульфа, от брака с которым и родилась Павла Леонтьевна. В имении тетки, в Волышеве, бабушка впервые участвовала в спектакле «Сорванец» и «живых картинках», вероятно, подтолкнувших ее к мысли о театральной карьере. Волышево сохранилось до сих пор, правда, в плачевном состоянии. Павла Леонтьевна тщательно скрывала свое непролетарское происхождение и лишь вскользь написала об этом в своей книге «В старом и новом театре» как о каком-то праздничном сне.

Муж Павлы Леонтьевны, мой рано ушедший из жизни дед Константин Ипполитович Каратеев, – барин татарских кровей, сын офицера русской армии генерал-майора Ипполита Ивановича Каратеева. Константин Ипполитович не был венчан с Павлой Леонтьевной Вульф, когда 31 декабря 1906 года в Москве родилась их дочь Ирина, моя мать. Со своим первым мужем, Сергеем Анисимовым, Павла Вульф давно разошлась, но развод оформлен не был, и мою маму, Ирину Константиновну, при рождении записали Ириной Сергеевной.

В семье часто бывали актеры из других театров. Летом 1912 года к родителям Ирины пришла по театральным делам семья актеров Пельтцер с детьми, братом и сестрой, которые тоже участвовали в спектаклях родителей. Дети были запущенные, в цыпках, неважно одетые. В тот визит их оставили ждать в садике, не хотели вести в дом. Вскоре из дома вышла молодая няня и сказала: «К вам сейчас приведут девочку, ее зовут Ира, она с вами тоже поиграет», – и угостила их яблоками и пряниками.

И вот на крыльце появилась шестилетняя девочка – ангел, в кружевах и бантах, в белых чулочках и белых кудряшках, а в ее руках была дивная фарфоровая куколка, подаренная папой копия своей хозяйки, и тоже в кружевах и бантах. Девочка была не только красивая, но и доброжелательная – протянула им свою куколку в знак доверия и расположения. Брат маленькой Тани тут же схватил эту куколку и оторвал ей голову. Так через 70 лет, уже в 1982 году, об этом мне рассказала Татьяна Ивановна Пельтцер.

Павла Леонтьевна Вульф после рождения дочери вела трудную кочевую жизнь провинциальной актрисы. После Москвы – Одесса, Таганрог, Киев, Харьков, Иркутск – «провинциальная каторга», по словам Вульф. Здоровье ее маленькой дочери пошатнулось. Ирину спасла театральная костюмерша Павлы Леонтьевны молодая женщина из Одессы, ставшая ангелом-хранителем всей семьи, – Наталья Александровна Иванова, Тата. Она стала второй матерью Ирины, освободив Павлу Леонтьевну для сцены.

По договору, подписанному еще зимой в Иркутске, осенью 1917 года Павла Леонтьевна Вульф приехала в Ростов-на-Дону.

Четыре года назад гастроли Павлы Вульф в Таганроге изменили жизнь Фаины Фельдман: она ушла из семьи, решив стать актрисой. Малаховка, Керчь, Феодосия, Кисловодск, теперь летом – Ростов-папа.

«А в Ростове дождь идет, и на небе хмаро: отскочь, девочка – ты мене не пара»…

Фаина Раневская шла по чужим улицам Ростова за помощью к Вульф. Они еще не были знакомы. В тот день у Павлы Леонтьевны была мигрень, она никого не принимала. Но настойчивости молодой посетительницы пришлось уступить. Вошла нескладная рыжая девица со словами восторга и восхищения ее игрой.

«Я просила Вульф помочь мне устроиться в театр на выходные роли. Она предложила мне взять отрывок из пьесы „Роман“, которая в то время нравилась публике и премьершам всех театров; я видела в этом спектакле великолепную Марию Федоровну Андрееву, игравшую героиню пьесы. Павла Леонтьевна сказала, что ее не захватил сюжет пьесы и она отказалась в ней играть: роль в пьесе была очень выигрышной, но не во вкусе актрисы чеховского или ибсеновского репертуара. Я испугалась трудности роли итальянской певицы Маргариты Кавалини, говорившей с итальянским акцентом, а после того, как увидела в этой роли Андрееву, стала отказываться, но Вульф настояла на том, чтобы я выбрала одну из сцен пьесы и явилась к ней, чтобы показать мою работу».

Раневская нашла, пожалуй, единственного на весь город итальянца-булочника и стала брать у него уроки итальянской мимики и жеста. Булочнику Раневская отдавала весь дневной заработок, который получала, участвуя в массовке.

Раневская так вспоминает этот решающий день своей жизни:

«Со страхом сыграла ей монолог из роли, стараясь копировать Андрееву. Прослушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала: „Мне думается, вы способная, я буду с вами заниматься“. Она работала со мной над этой ролью и устроила меня в театр, где я дебютировала в этой роли. С тех пор я стала ее ученицей».

«Жутко, было тогда в Ростове», – вспоминала Павла Леонтьевна. Красные, белые, артобстрелы, немцы. Город переходил из рук в руки. Театр закрылся. Ее маленькая дочь Ирина серьезно заболела. Через фронт в Москву не пробраться. Решили ехать в Крым. Раневскую взяли с собой.

«Павла Леонтьевна спасла меня от улицы», – говорила Раневская.

Фаине Раневской надо было быть в этой семье рядом с Павлой Леонтьевной, впитывать ее культуру, лексику, орфоэпию – предмет педагогической гордости Павлы Вульф, ее профессионализм, стиль. Павла Леонтьевна учила ее быть актрисой, чувствовала ее талант, влюбленность Фаины в театр.

А родная дочь – она вызывала у Фаины чувство ревности и раздражения – отходила в тень, не находила тепла в своем доме. Папы, любимого Константина Ипполитовича, уже не было в живых. Была только Тата – портниха и костюмерша Павлы Леонтьевны – Наталья Александровна, няня Ирины, разрывавшаяся между ними.

Может быть, самая пронзительная семейная фотография: Ирина и Тата сидят вдвоем на траве у подножья крымских гор, Ирина надежно защищена любимой Татой от ветра, яркого солнца – два существа, не умеющие жить друг без друга. Это было время первых классов гимназии, а также голода, болезней, французского языка дома и прозвища, которым дразнили ее крымские подруги: «Москвичка – тоненькая спичка».

До меня в детстве донеслась бережная мамина интонация, когда она рассказывала о своей гимназической юности: добрый батюшка, закон божий, начальные слова молитвы: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое…» Для Ирины Наталья Александровна была дорогим воплощением этой гармонии мира в душе человека. Вся жизнь Таты с нами – с 1906 года, года маминого рождения, и до 1957-го, когда Таты не стало, – все эти 50 лет пронизаны ее любовью и заботой о нашей семье.

Ирине Вульф предстояло самостоятельно найти театр, дорогой ей с детства театральный климат, когда авторитет матери был безраздельно отдан таланту Раневской. В этом, наверное, природа отношений Фаины Раневской и Ирины Вульф.

Так началась их новая семья – почти 45-летняя жизнь Раневской рядом с Павлой Леонтьевной Вульф, неразрывная связь Фаины Георгиевны с нашей семьей, длившаяся почти 70 лет.

КРЫМ

1918–1923

…Я не уверена в том, что все мы выжили бы…

Окаянные дни – Волошин – Спендиаров – Дебют – Много ролей – Тренёв – Ясная Поляна – Ненадолго в Москву – Две встречи

Семейная легенда о Крыме тех лет, адаптированная к моему детскому сознанию, состояла из единственного негативного рассказа: как-то ночью в дом, где жила наша семья, в комнату Павлы Леонтьевны забрался вооруженный человек. Раневская ничего не слышала, а Павла Леонтьевна, услышав рядом шаги, закричала: «Кто здесь, что вам нужно?» Неизвестный в темноте выстрелил в сторону голоса и попал в стену над кроватью, выше Павлы Леонтьевны, севшей в постели. Человек скрылся. Остался след пули. Вот и все.

«Красный Крым» – самое страшное воспоминание Фаины Георгиевны, ее кошмар, ее ад. Из-за него она не написала книгу своей жизни.

«18, 19, 20, 21 год – Крым – голод, тиф, холера, власти меняются, террор: играли в Симферополе, Евпатории, Севастополе, зимой театр не отапливался, по дороге в театр на улице опухшие, умирающие, умершие, посреди улицы лошадь убитая, зловоние, а из магазина разграбленного пахнет духами, искали спирт, в разбитые окна видны разбитые бутылки одеколона и флаконы духов, пол залит духами. Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучает голод. В театре митинг, выступает Землячка; видела, как бежали белые, почему-то на возах и пролетках торчали среди тюков граммофон, трубы, женщины кричали, дети кричали, мальчики юнкера пели: „Ой, ой, ой мальчики, ой, ой, ой бедные, погибло все и навсегда!“ Прохожие плакали. Потом опять были красные и опять белые. Покамест не был взят Перекоп.

Бывший дворянский театр, в котором мы работали, был переименован в „Первый советский театр в Крыму“.

Я не уверена, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Волошин.

Среди худущих, изголодавшихся его толстое тело потрясало граждан, а было у него, видимо, что-то вроде слоновой болезни. Я не встречала человека его знаний, его ума, какой-то нездешней доброты. Улыбка у него была какая-то виноватая, всегда хотелось ему кому-то помочь. В этом полном теле было нежнейшее сердце, добрейшая душа.

С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбешки, называвшиеся хамсой, был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом, была там и бутылочка с касторовым маслом, с трудом им раздобытым в аптеке. Рыбешки жарили на касторке, это издавало такой страшный запах, что я, от голода теряя сознание, все же бежала от этих касторовых рыбок в соседние дворы.

Однажды, когда Волошин был у нас, к ночи началась стрельба оружейная и пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату; утром он принес нам стихи „Красная Пасха“. Это было в Симферополе 21 апреля 1921 года. На заплаканном лице его была написана нечеловеческая мука.

Волошин был большим поэтом, чистым, добрым человеком.

КРАСНАЯ ПАСХА

Зимою вдоль дорог валялись трупы

Людей и лошадей. И стаи псов

Въедались им в живот и рвали мясо.

Восточный ветер выл в разбитых окнах.

А по ночам стучали пулеметы,

Свистя, как бич, по мясу обнаженных

Закоченелых тел. Весна пришла

Зловещая, голодная, больная.

Из сжатых чресл рождались недоноски

Безрукие, безглазые… Не грязь,

А сукровица поползла по скатам.

Под талым снегом обнажились кости.

Подснежники мерцали точно свечи.

Фиалки пахли гнилью. Ландыш – тленьем.

Стволы дерев, обглоданных конями

Голодными, торчали непристойно,

Как ноги трупов. Листья и трава

Казались красными. А зелень злаков

Была опалена огнем и гноем.

Лицо природы искажалось гневом

И ужасом.

А души вырванных

Насильственно из жизни вились в ветре,

Носились по дорогам в пыльных вихрях,

Безумили живых могильным хмелем

Неизжитых страстей, неутоленной жизни,

Плодили мщенье, панику, заразу…

Зима в тот год была Страстной неделей,

И красный май сплелся с кровавой Пасхой,

Но в ту весну Христос не воскресал.

Симферополь 21 апреля 1921 г.

Эти стихи мне читал Максимилиан Александрович Волошин с глазами, красными от слез и бессонной ночи, в Симферополе 21 года на Пасху у меня дома. Мы с ним и с Павлой Леонтьевной Вульф и ее семьей падали от голода, Максимилиан Александрович носил нам хлеб.

Забыть такое нельзя, сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя. – Вот почему я не хочу писать книгу „о времени и о себе“.

Ясно вам? А Волошин сделал из этого точные и гениальные вирши».

Все это тогда – рядом с нежностью, любовью и благодарностью к Лиле – так Раневская стала называть Павлу Леонтьевну.

Был успешный дебют в роли Маргариты Кавалини в «Романе», Фаина была принята в труппу «Театра актера», где играла ее Лиля и главным режиссером был Павел Анатольевич Рудин – подвижник театра, проводивший там дни и ночи.

Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория – вместе с Вульф, с ее семьей.

По отзывам современников, Павла Вульф обладала на сцене замечательным тембром голоса, ее называли «виолончелью». Под впечатлением таланта Павлы Вульф, ее сценического обаяния и мучительно-тревожных образов поэзии Александра Блока у Фаины Георгиевны возникла мелодия, превратившаяся в своеобразную пьесу-мелодекламацию.

Когда я недавно показал этот клавир Юрию Сергеевичу Саульскому, он обратил внимание на высокий профессионализм нотной записи музыкальной темы и добавил, что в те годы мелодекламация была очень модной, особенно среди интеллигенции и в артистических кругах.

Может быть, Александр Спендиаров, замечательный армянский композитор, о крымской встрече с которым в годы гражданской войны вспоминала Раневская, помог ей записать музыкальный строй на нотных листах.

«Благодарю судьбу… за дивного старика-композитора Спендиарова. Старик этот был такой восхитительный, трогательный. И вот он приехал в Крым. Ему дали мой адрес. Он постучал в дверь. Я не знала его в лицо, он сказал: „Я Спендиаров, приехал устраивать концерт, семья голодает“. – „Чем я могу вам помочь?“ Я побежала к комиссару. „Знаменитый композитор, он голодает!“ А уже подходили белые. И по городу были развешаны листовки: „Бей жидов, спасай Россию!“

Был концерт. Сидели три человека. Бесстрашные. Моя театральная учительница Вульф. Ее приятельница. И я. Он пришел после концерта и ночевал у нас. Сияющий. Счастливый. И сказал: „Я так счастлив! Какая была первая скрипка, как он играл хорошо!“

По молодости и глупости я сказала: „Но ведь сборов нет“. Он: „У меня еще есть золотые часы с цепочкой. Помогите продать, чтобы заплатить музыкантам“.

Опять побежала к комиссару. Он был озабочен. Я уже видела, что он укладывается. „Сбора не было, товарищ комиссар. Старичок уезжает ни с чем – дать бы пуд муки, пуд крупы…“ Я написала обо всем этом дочери Спендиарова, когда она собирала материал для книги об отце в серию „Жизнь замечательных людей“. Она ответила: „Все, что вы достали папе, у него в поезде украли“.»

У Раневской много ролей в евпаторийском театре: Шарлотта в «Вишневом саде», Саша в «Живом трупе», Глафира Фирсовна в «Последней жертве», Галчиха в «Без вины виноватые», Манефа в «На всякого мудреца…», сумасшедшая барыня в «Грозе», Настя «На дне», Пошлепкина – унтер-офицерская вдова в «Ревизоре», сваха в «Женитьбе», многие другие.

Раневская наблюдала, смотрела, впитывала:

«Крым, гражданская война: „Эх, яблочко, куда ты котишься, на „Алмаз“ (пароход) попадешь – не воротишься! Эх, яблочко, вода кольцами, будешь рыбку кормить… в двух вариантах – „добровольцами“ или же „комсомольцами“, часто менялись власти“.»

«Откройте именем закона!» – «Именем закона ворота не открываются», – ответил хозяин; тогда ворота били прикладами.

«40 тысяч» – так мальчишки дразнили немолодую невесту с капиталом в 40 тысяч, ищущую жениха, – за ней бежали дети с криком – «40 тысяч!»

«Господа, умоляю, поставьте мне клистир!» – кричала красивая пожилая дама на улице в Севастополе во время бегства белых (не забывается и это), а красные уже подходили и вскоре вошли.

«В числе нескольких других артистов меня пригласила слушать пьесу к себе домой какая-то дама. Шатаясь от голода, в надежде на возможность выпить сладкого чая в гостях, я притащилась слушать пьесу. Странно было видеть в ту пору толстенькую круглолицую женщину, которая объявила, что после чтения пьесы будет чай с пирогом.

Пьеса оказалась в 5 актах, в ней говорилось о Христе, который ребенком гулял в Гефсиманском саду, – в комнате пахло печеным хлебом, это сводило с ума. Я люто ненавидела авторшу, которая очень подробно, с длинными ремарками описывала времяпрепровождение Христа от младенчества до его гибели. Толстая авторша во время чтения рыдала и пила валерьянку – а мы все, не дожидаясь конца чтения просили сделать перерыв в надежде, что в перерыве угостят пирогом. Не дослушав пьесу, мы рванули туда, где пахло печеным. Дама провожала нас, рыдая и сморкаясь и во время чаепития. Это впоследствии дало мне повод сыграть рыдающую Мурашкину в инсценировке рассказа Чехова „Драма“.

Пирог оказался с морковью, это самая неподходящая начинка для пирога, было обидно. Хотелось плакать!..»

«Дама в Москве: по-французски из далёкого детства запомнила 10 фраз и произносила их грассируя, в нос и с шиком!»

«Дама в Таганроге: „Меня обидел Габриель Д'Аннунцио – совершенно неправильно описывает поцелуй“.»

«Старуха еврейка ласкает маленькую внучку: „Красавица, святая угодница, крупчатка первый сорт!“»

«В Крыму, когда менялись власти почти ежедневно, с мешком на плечах появился знакомый член Государственной думы Радаков. Сказал, что продал имение и что деньги в мешке, но они уже не годны ни на что кроме как на растопку».

«Театр в Крыму. Жили в монастырской келье, дом-монастырь вскоре опустел – вымер от тифа, голода, холеры».

Раневская рассказывала мне, что в молодости в Крыму участвовала в съемках какого-то немого фильма, где нужно было срочно набрать выразительных типажей для массовки. Снималась сцена роскошного обеда из прошлой жизни у генерал-губернатора. Один из статистов, облаченный в придворный мундир с лентой через плечо, обращаясь за стоном к соседней даме, с великолепным одесским местечковым акцентом, любовно переданным Раневской, спросил по собственной инициативе, изображая непринужденную беседу: «Графиня, ви уже ели селёдка?», и потом добавлял: «Когда передают селёдка, смотрят в глаза!»

Во второй сцене, на великосветском балу, этот же аристократ, подойдя к даме, пригласил ее – Раневская показала, встав и согнув руку в локте, – произнося новый экспромт на том же диалекте: «Графиня, пройдемте скрозь залу!»

«Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбатова Прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: „Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея…“ После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены».

«Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила в чернилах. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии „Глухонемой“ (партнером моим был актер Ечменев), он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьершей театра, сидевшей в ложе, моим педагогом, случилось нечто вроде истерики… (это была П. Л. Вульф). И это был второй повод для меня уйти со сцены».

«…Спектакль-утренник для детей. Название пьесы забыла. Помню только, что героем пьесы был сам Колумб, которого изображал председатель месткома актер Васяткин. Я же изображала девицу, которую похищали пираты. В то время, как они тащили меня на руках, я зацепилась за гвоздь на декорации, изображавшей морские волны. На этом гвозде повис мой парик с длинными косами.

Косы поплыли по волнам. Я начала неистово хохотать, а мои похитители, увидев повисший на гвозде парик, уронили меня на пол. Несмотря на боль от ушиба, я продолжала хохотать. А потом услышала гневный голос Колумба – председателя месткома: „Штрафа захотели, мерзавцы?“ Похитители, испугавшись штрафа, свирепо уволокли меня за кулисы, где я горько плакала, испытав чувство стыда перед зрителями. Помню, что на доске приказов и объявлений мне висел выговор с предупреждением».

«Приглашение на свидание: „Артистке в зеленой кофточке“, указание места свидания и угроза: „Попробуй только не прийтить“. Подпись. Печать. Сожалею, что не сохранила документа – не так много я получала приглашений на свидание».

«Совсем молодой играла Сашу в „Живом трупе“, а потом Машу, но точно какую играла раньше – не помню.

Смущало меня то, что Саша говорит Феде Протасову: „Я восхищаюсь перед тобой“. Это „перед тобой“ мне даже было трудно произносить, почему „перед“, а не просто „тобой“ – только теперь, через 50 лет, вспоминая это, поняла, что Толстой не мог сказать иначе от лица светской барышни и что „я восхищаюсь тобой“ было бы тривиально от лица Толстого.

Федю играл актер грубой души, неумный, злой человек, к скорости он попал в Малый театр и там он был своим, мы же в нашей провинции звали его Малюта Скуратов – Скуратов была его фамилия или псевдоним. Он всегда на кого-то сердился и кричал „бить палкой по голове“, а после того, как сыграл Павла Первого, уже кричал „шпицрутенов ему“. Это относилось к парикмахеру, портному, бутафору и прочим нашим товарищам, техническому персоналу».

«Мне повезло, я знала дорогого моему сердцу добрейшего Константина Андреевича Тренёва. Горжусь тем, что он относился ко мне дружески. В те далекие двадцатые годы он принес первую свою пьесу артистке Павле Леонтьевне Вульф, игравшей в местном театре в Симферополе. Артистке талантливейшей. Константин Андреевич смущался и всячески убеждал актрису в том, что пьеса его слабая и недостойная ее таланта. Такое необычное поведение автора меня пленило и очень позабавило. Он еще долго продолжал неодобрительно отзываться о своей пьесе, назвав ее „Грешница“. Дальнейшей судьбы пьесы – не помню».

Летом 1920 года, когда фронт был еще проницаем, Раменская совершила паломничество в Ясную Поляну – в усадьбу и к могиле Льва Николаевича Толстого. Прошло уже десять лет со дня его кончины, Софьи Андреевны уже не было, но в Ясной Поляне сохранился стиль их семьи. По яснополянскому дому Раневскую водил уцелевший дворецкий Толстого, величественно показал ночное ведро – Толстой сам спускался с ним по лестнице, не разрешал прислуге, а в ванной был показан зеленый вегетарианский обмылок, которым пользовался сам граф, пальмовое мыло, привозимое ему из Италии Чертковым. Раневская попросила робко: «Можно мне немножко помылиться?»

На обратном пути из Ясной Поляны – в дорожной гостинице – Раневской приснился сон: Толстой входит в комнату, садится рядом. «Проснулась и почувствовала жар. У меня началась лихорадка имени Толстого».

Летом 1923 года. У Раневской болезнь нервов – начался страх сцены, страх улицы.

Дочь Павлы Леонтьевны Ирина экстерном закончила гимназию с золотой медалью. Жизнь в родной семье казалась естественной, единственно возможной. Это ее связь, ее «пуповина». Ирина любила мать, подарила ей свое фото с надписью: «Моей любименькой родной мамочке дарю свою, приукрашенную фотографом физиономию. Сохрани ее и, изредка посматривая, думай: „Вот какая бы у меня могла быть дочка!“».

Ирина любила свою Тату и их уже общий с Раневской дом.

Они поехали в Казань из Крыма через Москву – все вместе в театр на зимний сезон 1923/24 года. Голод кончился – нэп, нужны деньги. Казань, провинция.

Ирина Вульф поступила на юридический факультет Казанского университета. Все как будто естественно: студентка, занятия, подготовка дома к юридическим семинарам, учиться легко, но она – в университете, а вся семья – в театре. Все в доме насыщено сценой, все помыслы мамы с театром, с Фаиной, с актерами – горячие споры, репетиции, студия, которую вела Павла Леонтьевна. Любимая Тата тоже в театре – с Павлой Леонтьевной, с костюмами. Жизнь проходит стороной, она не нужна, домашний ребенок, девочка, безумно одинокая после своей крымской дистрофии, ее юридический – чужой им. Чужой им или и ей – обожающей театр с детства, мучительно влюбленной в свою мать – тоже? Если Ирина станет актрисой, может быть, вернутся золотые дни детства: она станет нужной, незаменимой своей маме – блистательной Павле Вульф? Ведь ей 17 лет, она любит театр, что же она делает в Казани? Зачем это юридическое испытание? Зачем эта безысходная ревность к Фаине?

Из Москвы – слухи о «перестройке», о новом театре, о спектаклях МХАТа…

Весной 1924 года Ирина Вульф, закончив первый курс Казанского университета, уехала в Москву в отчаянной решимости найти свою жизнь, свой театр, свой святой дом. Уехала поступать в театральную школу-студию МХАТа, к Станиславскому.

Конкурс огромный. Записавшихся было около 1000 человек, допущенных – 60. Конкурс проводил сам Станиславский.

Прошел экзамен. На первый курс была принята группа в 6 человек. Среди них – Нора Полонская, Нина Ольшевская, Ирина Вульф. Начались занятия. Часто во время уроков вдруг появлялся Станиславский, тихонько садился в углу и смотрел. Он сидел, а студийцы с громко стучащим сердцем продолжали упражнения и вдруг замечали, что он не смотрит на них, а с темпераментом делает вместе с ними лицевую гимнастику или упражнение на освобождение мышц…

С тех пор запомнились ей слова Станиславского: «Это вообще свойство малоспособных и малоразвитых художественных натур – всюду видеть преследование и интриги, а на самом деле не иметь в себе достаточно развитых сил прекрасного, чтобы повсюду различать и вбирать его в себя».

Мне повезло: я застал самых близких друзей моей мамы – Нину Антоновну Ольшевскую и Веронику Витольдовну Полонскую.

О каждой из них – красивых, чем-то загадочных женщинах, непереносимо очаровательных – нужно было бы написать отдельно. Они составили эпоху ушедшей атмосферы преклонения перед красотой, гармонии внутреннего мира и хрупкости внешнего облика.

Они были богаче любых воспоминаний – обожавшие друг друга, ссорившиеся из-за студии и из-за клубники, влюблявшиеся и ненавидевшие 20-летние подруги, не расстававшиеся всю жизнь.

Нежность ласкового имени Норочки Полонской навсегда связана с рассказами моей мамы о неповторимой легкости ее характера, о ее покоряющем женском очаровании. На старом фото она в матроске со своим отцом, известным актером немого кино Витольдом Полонским. 1914 год, ей 9 лет. Отец умер в 1919 году, в ее детстве; это ее любимая фотография на всю жизнь, они только что снялись вместе в фильме «Когда цветет сирень».

Да, действительно – Сирень…

Тогда во МХАТе от нее потерял голову театральный пожарный. Полонская регулярно получала его подарки – огромные коробки роскошных шоколадных конфет. Норочка поделилась своей тайной и сладостями с подругами; пожарный смущал ее своей амуницией и манерами. Как быть? Алчные подруги узнали, что укротитель огня в свободные от МХАТа дни подрабатывает на кондитерской фабрике. После этого они стали настаивать, чтобы Норочка продолжала пожарное знакомство, расхваливали шоколадника как могли, пока этот рог изобилия не иссяк сам собой.

Норочка внешне не была сентиментальна, она была доброжелательна. Ее голова, ее прическа бывала белокурой, каштанового, сиреневого, иногда седого оттенка – цвет менялся постоянно, но привлекательность только усиливалась. «Теперь попробую быть такой», – улыбалась Норочка. С ней хотелось быть – в этом ее какой-то непознаваемый секрет.

Однажды, рассказывала мама, они наложили на свои лица такие краски на занятиях по гриму, что Станиславский остановил студийный просмотр. «Грубо, ярко, неорганично», – слушали Нора и Нина разнос Станиславского, а Ирина, еще не выходившая на сцену, в ужасе бросилась в гримерную и все стерла; щеки горели, сердце билось. «Вульф, на сцену, продолжаем!» – услышала она, не успев загримироваться. Выбежала как есть. Секунды тишины, а потом негромкое покашливание Станиславского и его одобрительное: «Вот так, хорошо – все смотрите, как надо: легко. Проще, легче, веселее».

Краски ее молодости оказались выразительнее любого тона и грима.

Однажды поутру Ирина почувствовала, что они рассеянны, не готовы к занятиям. И предложила провести серию этюдов, импровизаций перед студией. Было раннее утро, холодно, темновато, хотелось спать. Нина и Норочка по дороге в студию заметили в витрине кондитерской забавных обледеневших зайцев из марципана, с этим и пришли. Когда Ирина приготовилась начать этюд, обе ее очаровательные подруги, приложив руки к ушам, присели по-заячьи и заскулили: «Мы марципановые зайчики, нам холодно, мы не хотим заниматься!» И Ирина… заплакала.