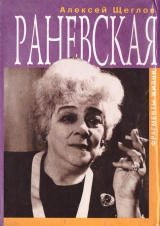

Текст книги "Раневская. Фрагменты жизни"

Автор книги: Алексей Щеглов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)

Предметом моей зависти был самодельный самокат – героическое устройство для езды по асфальту. Это изделие имело два металлических подшипника, один – внизу вертикальной рулевой доски, а другой – в фюзеляжной части «салона», в хвосте горизонтальной доски. В передней части горизонтальной доски был укреплен торчком короткий кусок бревна. К нему-то и крепилась на проволочных петлях рулевая доска.

Аппараты издавали при движении бесподобный грохот нарастающей силы, когда по асфальту мчалась стая друзей с непроницаемыми лицами.

Долго терпеть отсутствие самоката я был не в состоянии. Домашнему изготовлению не поддавались два подшипника. Я обратился к Фуфе, умоляя их достать. Через короткое время после концерта с Абдуловым на подшефном заводе Фаина Георгиевна торжественно вручила мне два тяжелых предмета, завернутых в промасленную заводскую бумагу. Это были действительно подшипники, но не те! Они не могли быть колесиками, у них все было скошено! Для нас обоих это была трагедия. Раневская закусила губу. Временное поражение распалило ее страсти; Фуфа решила реабилитироваться. И вот она подарила мне роскошный трофейный немецкий подростковый велосипед «Мифа». Это был другой масштаб удовольствия, непомерное баловство.

Судьба «Мифы» сложилась еще драматичнее, чем неосуществленного самоката. У ребят во дворе настоящих велосипедов в тот момент еще не было. Я постоянно «оставлял» «Мифу» покататься, поскольку «выносить» они ничего не могли. Весь световой день на «Мифе» катался наш двор, а я стоял в беспросветном ожидании. Ситуация накалялась до тех пор, пока у соседей не появились еще более роскошные немецкие велосипеды «Диамант» и женский, презираемый всеми рижский велосипед «Тура», бросающий тень на его хозяйку своим названием. Когда появились наши полугоночные «взрослые» велосипеды «Турист», Фуфина «Мифа» была продана в семью архитекторов Тарановых.

В педагогическом отношении Раневская была человеколюбом и анархистом. Постоянно видя меня вечером за уроками, с первого по десятый класс, Фаина Георгиевна требовала от мамы и бабушки, чтобы я меньше занимался, больше гулял и дышал свежим воздухом; в конце концов, остался бы на второй год: главное – здоровье. Так повторялось в каждом классе, и, следуй я ее рекомендациям, только сейчас, в свои 50 с хвостиком, заканчивал бы среднюю школу, сохранив могучее здоровье.

Иногда она добивалась своего и везла меня с бабушкой в недалекий от нашей Хорошевки Серебряный бор.

Когда я учился уже в старших классах и Раневская рассказала нам на Хорошевке монолог одесситки, подслушанный ею во время гастролей:

«Воспитывание дитё заключается в том, чтобы делать наоборот, что дитё хотит. Бивало, мой Суня мне говорит: „Мама, я надену эта блюза“. Я ему говорю: „Нет, Суня, ты эта блюза не наденешь!“ Он мне говорит: „Мама, но ведь я тоже человэк!“ А я ему говорю: „Нет, Суня, пока живы родители, ты не человэк“. И что же ви думаете? Мой Суня кончил все образования на мэдаль. И первая его мисль – так это за мать. И до брака – он был чыст, как иголкэ!»

Как в вопросах педагогики, так и в хозяйственной области Фуфа была разрушителем; мама со страхом ждала очередной ее инициативы. После подарков и демократических педсоветов Раневской все начинали жить «на широкую ногу» – но весьма недолго. Возвращаться в наш бедняцкий бюджет и режим было мучительно.

Однажды зимой мы отправились с Фуфой в кинотеатр «Динамо», а после фильма вышли из-под душной трибуны на воздух и остались смотреть хоккей с шайбой.

Тогда, в 1949 году, закрытых хоккейных площадок еще не было, и на «Динамо» заливали поле у восточной трибуны. Фаина Георгиевна долго стояла на морозе, глядя на ярко освещенное ледяное поле, и вдруг начала возмущаться: «Как они вульгарны, какие некрасивые движения у спортсменов! В мое время играли элегантнее, не было этой спешки, драки. Фу, какая пошлость!» И решительно повела меня прочь. Оказывается, она решила, что мы смотрим классический английский гольф с его изысканными размашистыми ударами. Как давно она видела эту игру, «буржуазный» гольф, спутанный ею с канадским хоккеем!

В 1949 году Раневская создала свой концертный шедевр – инсценировку чеховской «Драмы». Работа над образом Мурашкиной проходила у меня на глазах. Фуфа показывала готовые куски роли бабушке – Павле Леонтьевне, советовалась с ней, бесконечно переделывала. Это было «строительство» роли, «сплошняк», как говорят в Архитектурном институте. Она тщательно продумывала каждую деталь костюма, аксессуары – шляпу, пенсне, сумку; сама сшила суровыми нитками из листов бумаги огромную рукопись «Драмы» – жирную тетрадищу, которую доставала из сумки в начале сцены. Раневская часто оставалась ночевать у нас на Хорошевке, и в квартире звучали песни «поселянок и поселян», несущих свои пожитки в кабак. Десятки вариантов были отброшены, прежде чем зазвучала единственная оставшаяся: «Во субботу, день ненастный, нельзя в поле работать…» Бесконечные пробы, обсуждения с Павлой Леонтьевной, упоение Чеховым, гениальное развитие его ремарок. И все время на устах: «Абдулов, Абдулов». Она была в нем уверена и не представляла другого партнера.

У «Драмы» был ошеломляющий успех, а Фаина Георгиевна жаловалась, что Осипу скучно, и, слушая ее монолог, он развлекает публику: ловит мух, играет с ними, бросает в графин с водой и т. д. А потом восхищенно приняла эти абдуловские находки и после смерти Осипа Наумовича сохранила их с Тениным в телезаписи. Абдулов не щадил себя и умер в 1953 году в расцвете творческих сил. Раневская тосковала и скучала по нему всю оставшуюся жизнь.

Около полугода работала Раневская над «Драмой» – в общем-то коротким рассказом Антона Павловича Чехова. Все время слышалось ее характерное «и-и-и-и» – она проверяла голос, читала, пела, доказывала, сердилась.

Раневская создавала свой шедевр, погружаясь в пучину недовольства собой. Это качество воспитала в ней моя бабушка. «Как только понравишься себе – все, ты уже не творец, а ничто, каботин, – постоянно твердила она Раневской. – Ты можешь лучше». Работа продолжалась далеко за полночь.

Характерная картина того периода. Зима. Фаина Георгиевна в мужских теплых сапогах на молнии, в сером длинном пальто с каким-то особым светлым меховым воротником мрачно выхаживает туда-сюда по Хорошевке – руки за спиной, нахмурена, вдох через нос, выдох вниз ртом – тренировка, чтобы быть в форме.

Помните – Крым, голод: «Пьеса оказалась в пяти актах, в ней говорилось о Христе, который ребенком гулял в Гефсиманском саду… Дама продолжала рыдать и сморкаться и во время чаепития. Пирог оказался с морковью, это самая неподходящая начинка для пирога… Это впоследствии дало мне повод сыграть рыдающую Мурашкину в инсценировке рассказа Чехова „Драма“, – писала Раневская.»

Я бесконечно рад тому, что сохранились удивительные письма, которые я получал в детстве от Фаины Георгиевны, письма, полные юмора, воспоминаний о шутках Абдулова, письма, говорящие о бескрайнем таланте Раневской, которая порвала начатые было «мемуары» и так мало оставила нам своего рукописного наследия.

Письмо Ф. Г. Раневской А. Щеглову, 1950 г. На конверте «Совершенно Секретно Гражданину Хвостикову-Запупинскому от гражданки Белокобылкиной».

Текст письма такой:

«Дорогой гражданин Хиздриков-Канапаткин!

Очень грущу, что не могу лично пожать Вашу честную, хотя и не очень чистую руку!

Болезнь приковала меня к постели. Это не особенно приятно – лежать на ложе, из которого винтом выскочили пружинки, которые имеют тенденцию впиваться в мою многострадальную попку! Но этим не ограничиваются мои несчастья: у меня выскочила печенка и торчит кулаком. Я ее впихиваю обратно, но она выскакивает как Ванька-встанька.

Это печальное обстоятельство лишает меня возможности выполнить Ваше поручение в магазине Культорга. Как только удастся вдвинуть печенку на ее обычную позицию, я Вам куплю марки всего земного шара. Куплю глобус и прочие культурные товары.

А пока обнимаю Вас и целую в спинной хребет. Желаю всего наилучшего. С глубоким уважением. Ваша племянница Канарейкина-Клопикова – из города Вырвизуб. Мой адрес. Улица Лахудрова, дом 4711.

P.S. Дорогой дядя, Афанасий Кондратьевич!

Я посылаю Вам 100 рублей, с тем, что бы Вы попросили Вашу мамашу – Клотильду Трофимовну – купить Вам всего, что вашей душе угодно!

Еще раз целую Вас в загривок и прочие конечности.

Напишите мне что-нибудь культурное, можно и не культурное.

Только напишите, дядюшка».

Письмо Ф. Г. Раневской А. Щеглову – 23. 11. 1950 г.

«Здравствуй, здравствуй, Казюля Абрамовна!

Очень скучно мне без тебя. Очень прошу скорее увидеться с тобой, африканская Пипишка!! Но я занята очень и, кроме того, разваливаюсь на куски вроде вашего дома. Но Ваш дом ремонтируют, а меня не ремонтируют, не заклепывают, не затыкают мои щели! Сегодня бабка меня мазала йодом, но паршиво мазала, без вдохновения, без творческого экстаза! Уж если бы я взялась мазать человека – я бы обязательно нарисовала на попке березку или птичку.

Когда будет время, пойду в магазин культтоваров и куплю тебе культурную игру!! Что бы тебе хотелось? Подумай и напиши мне. Только не проси барабан – он абсолютно не культурный, его делают из бычьего мочевого пузыря.

Тебе кланяется Абдулов, он меня заездил концертами, а когда я взмолилась и запротестовала, он сказал: „Что же Вы со мной делаете? Вы хотите, чтобы я с моим сыном стоял около магазина Елисеева с протянутой рукой и просил милостыню?“ Говоря эти жалкие слова, он пустил слезу. Мне стало его жаль, и я согласилась еще на несколько концертов.

Бабка сейчас ложится спать и требует, чтобы я кончала писать и тоже легла.

Очень завидую бабушке, что она тебя завтра увидит, а у меня премьера, приеду послезавтра, если у меня не будет по воле Абдулова 10 концертов в один вечер.

Обнимаю и целую тебя, Хлюстик Авдеевич, привет Тате!

Привет Кузьке. Скажи ему, чтобы он меньше бегал и дрался, иначе он плохо кончит! Из него сделают воротничок на шубку или ушастую шапку.

Пусть сидит дома и спит.

Посылаю тебе бутылку очень хорошего вина грузинского. Когда выйду в город, куплю пластинки, которые ты просил – „Сулико“ и „Каким ты был“.

Посылаю тебе смешную книжку, она чужая, а потому ты с ней обращайся по возможности бережней – твоя Фуфа!

(Рисунок Ф. Г. Раневской: автопортрет и фигура карлика в очках)

Это Фуфа в молодости!

Когда она бегала и гуляла, как Кузька!

Фуфин жених!»

Письмо Ф. Г. Раневской А. Щеглову в начале 50-х годов:

«Драстуйте дарагой дядичька.

Вам пишит ваша плимяница из города Краснокурьева.

Наш город Краснокурьев славитца своими курями. Куры у нас белыя и чорныя, и серинькия, а пачиму наш горад Называица Краснокурьев я ни знаю.

Я учюсь в первам класи и щитаюсь первая учиницай патаму что другие рибята пишат ище хужи меня. Дарагой дядичка пажалусты пришлите мне к новаму году многа падаркав за то что я так харашо пишу без адной ашипки а сичяс дядичка я Вам пасылаю шикалатку патаму что вы дядичька такой сукин сын что кроми шикалатки ничего не жрети. Дядичька у миня спортился корондашык и сафсем ни пишит а патаму я вас очинь кребко абнимаю и цулую Ваша плименица Дуся Пузикова».

Сочинения Раневской не исчерпывались только письмами к «эрзац-внуку». Еще драгоценней были ее пародии на деятелей искусства. Фаина Георгиевна прочла бабушке, а потом послала маме отрывок из пьесы – одну из пародий, написанную по горячим следам:

«Ирочка, это я забавляла Павлу Леонтьевну. Уверяю тебя, что я почти ничего не прибавила к его речи, было стыдно за него, за себя, за всю сволочь подхалимскую – актеров. Хихикали в буфете после собрания. Печален был смешливый Абдулов и я.

Досадно, что тебя не было на этой стыдобе! А может быть и лучше, что ты этого не слышала.

Мама очень веселилась, когда я ей читала главу из моей пьесы».

«Из „Пьесы о театре“:

(…трясут кофточки около подмышек, мужчины вытирают выи. Приглушенный ропот).

Выступление Распадского: „Друзья, мои прекрасные друзья, я счастлив (плачет), эти слезы поймите как проявление радости и счастья, что я вижу всех вас – лучших из лучших. Сейчас я понял, как я виноват перед вами, я ленился, я недооценивал такой могучий, здоровый, такой талантливый коллектив. Я спрашиваю себя: имел ли я право, я, недостойный вас, руководить вами? Нет, не имел! Тысячу раз нет! Отдаю себя в ваши руки! Воспитуйте меня, сделайте из меня достойного вас руководителя, ругайте меня, критикуйте; вы щадили меня, вы слишком снисходительно относились к такому прохвосту, лентяю, бездельнику, скажу больше – ничтожеству, каким я был все эти годы. Я рисовал, я неоднократно женился, я предпочитал вам Большой академический театр Союза ССР! Да, я любил балет, но отныне я полюблю только вас, не умеющих делать фуэте и па-де-дё! Я, презренный, духовно обнищавший, отныне хочу впитать в себя здоровый дух моего коллектива, хочу знать все ваши чаянья, желания, мечты. Пусть каждый из вас возьмет на себя обязанность учить меня, исправлять мои ошибки, а если будет необходимость, – наказывать меня сурово и беспощадно.“

(Хочет стать на колени.)

Все кричат „Не надо!“, „Ура!“, „Любим!“, крики переходят в овацию. Распадского качают, сотни рук подхватывают его покорное тело и опять подкидывают вверх. Летает он легко, как пушинка, закрыв глаза, беспомощно и благодарно улыбаясь, посылает воздушные поцелуи.

(Занавес.)»

Другим письменным шедевром Фуфы был пародийный «Дневник писателя» и цикл входящих в него стихов:

Дневник писателя

Понедельник

Сегодня наконец получил путевку в «Дом Творчества». Комната отдельная, чистая, сбегал в санузел. Чистота идеальная, не ожидал. Здесь много известных писателей, но никого не знаю.

Приехала какая-то пожилая в штанах. Ей подали к обеду что-то прикрытое салфеткой. Завтра с утра засяду за работу, говорят, Толстой с утра садился писать каждый день, даже когда ему не очень хотелось. Завтра попробую и я. Кроме того, сегодня понедельник, пойду на лыжах окислюсь, а завтра с утра трудиться, трудиться и трудиться, как говорил Алексей Максимович.

Вторник

Спал, как сурок, потом блаженствовал в санузле. Сегодня приехала еще одна толстая в штанах и на «ЗИМе». Видел в окно, как она вылезала из «ЗИМа», шофер понес за ней чемодан желтый, не наш и в наклейках.

Проклятая моя впечатлительность помешала сосредоточиться, собраться с мыслями. В вестибюле толстая громко смеялась. Накупила, наверное, за границей на четыре сезона. Выбила меня из колеи. Но я преодолел тяжелое чувство неприязни к зажиревшей негодяйке и заставил себя сосредоточиться. Придумываю название очерка. «Вечер в семье» или «У семейных огней», а м. б. просто «В семье». Краткость – сестра таланта. Не помню, кто это сказал? А м. б. это я сам, но забыл.

Толстая в штанах, что на «ЗИМе» и с наклейками, ржет, как лошадь, на весь дом и не дает сосредоточиться. Пойду завтракать. После завтрака засяду, как Толстой.

Среда

Толстая притихла, уселась за роман – пишет продолжение: «Степан Степанович». Говорят, этот опус со Степаном дал ей пол миллиона. – Пойду окисляться.

Четверг

Весь день был злой, как собака, – попробую написать лирические стихи. Как-то легко и просто родилось название:

ЗИМНЕЕ

Примят снежок —

И лыжники несутся весело гурьбой,

В лесу заснувшем,

Где когда-то мы с тобой,

Застыли в первом поцелуе,

Ты помнишь, милая, у старой туи!

Нам было в пору ту по двадцать лет!

Ты замерла,

И это был ответ на мой вопрос безмолвный:

«Да иль нет?!»

Ты помнишь, милая,

Как ласково склоняясь,

Ты в верности мне страстно поклялась,

А я сгребал снежок

Вокруг твоих замерзших ног!

Теперь тот снег на голове твоей

В кудрях пушистых притаился,

А внук наш маленький

В постельке вдруг зашевелился.

А на окне застывшие узоры,

Ворота нашей дачи на запоре.

Мы вместе, мы вдвоем,

Мы охраняем наше счастье

И наш дом!

Написал одним дыханием и без помарок. У Долматовского бы взяли, а мне не везет.

Пятница

Перечел вчерашние стихи, был взволнован до слез, уже отослал Софрону, что-то скажет Толя! Неужели же не почувствует их силу? Приехала еще одна толстая в штанах, рассердилась, что здесь нет биллиарда, и, кажется, вечером уезжает. Скатертью дорога!

Весь день чешутся руки на стихи. Неужели так действует «Дом Творчества»? Все может быть. В Москве бы мешали телефоны и мелкие мысли, а здесь постепенно сползает с души все ненужное, опошляющее. Но творческое влияние отняло силы. Чувствую расслабленность в мышцах. Говорят, Бальзак, дописывая «Отца Горио», сам чуть не умер. Пойду окисляться, а потом обед. Вспомнил, что к обеду той, что в штанах, опять подали что-то прикрытое салфеткой. Неужели и сегодня повторится этот гнусный блат! Придется искоренить. Напишу А. Суркову и подпишусь: «Неподкупный собрат».

Суббота

Пробовал читать, но почему-то моментально засыпаю. Надо будет зайти в Литфонд проверить кровяные шарики. Нет ли малокровия мозга? Вскочил от страшного шума в коридоре. Это толстая в штанах меняла чемодан в наклейках с той, которая упала на лыжах. Лыжница (она теперь на костылях) доказывала, что ее кофточка из шерсти дороже чемодана и требовала в придачу кое-что из косметики.

К обеду давали кружочки из мяса с луком – надо будет узнать рецепт.

Те, что в штанах, к обеду не спускаются во избежание конфликтов. Им носят в комнату. Завтра возьмусь искоренять этот чудовищный блат.

Позвонили из редакции – стихи приняты! Поощрение поднимает творческий дух. В голове появились заготовки сценария, очерков, поэм.

Воскресенье

Сломал вечное перо.

Упала на лыжах еще одна толстая в штанах и вывихнула что-то женское. Воспользовался приездом врача и просил его меня обследовать. Врач нашел сильное переутомление, предписал полный покой. Подчиняюсь.

Обе толстые теперь неотлучно сидят у телевизора. Они оказались доброжелательными. Одна одолжила перо, другая дала тему: юноша любит девушку, девушка любит юношу. Завтра засяду за работу.

Понедельник

Приехали два писателя, у которых ремонтируют дачи, была страшная драка. Потом они помирились. Я с ними выпил. Сегодня чувствую прилив сил и сажусь за массовую песню.

К ПТИЦАМ

Куда, куда летите, гуси?

В каком бы ни были краю,

Скажите девушке, что звал когда-то Дусей,

Что песню для нее я вновь пою!

И песню ту, что звонче нет на свете,

Я посвящаю, птицы, Вам, и ей!

Что я мечтаю, птицы, об ответе,

Когда вернетесь вновь

В широты Родины моей!!

Летите ж дружно

Стаей легкокрылой,

Скользите и парите в небесах,

И не забудьте поклониться милой,

Кого всегда я вижу наяву и в снах!!

Не знаю, что со мной, опять рождал без одной помарки. Чувствую, что «К птицам» мое credo – как говорили древние.

Опять шум в вестибюле – сбежал вниз: дерутся те, что помирились, у которых свои дачи. Мне тоже дали по шее, но я сделал вид, что не заметил.

Завтра засяду за большой роман – уже придумал название – «Отцы и дети». Вспомнил, что такое название уже есть, кажется у Гоголя. Придется назвать «Дети и их отцы». Впереди адова работа. Завтра с утра окислюсь и за дело.

Вторник

Спать не пришлось. Ночью приехали гости к тем, что ремонтируют свои дачи. Пели хором «Пшеницу золотую», «Шумел камыш» и другие массовые песни, я включился. Очень ругались те, что на костылях, потом Толя читал свои стихи.

Буду объективен – мои лучше!

Воспользовался нетрезвым состоянием Петьки и одолжил у него косуху. Надеюсь, он не вспомнит.

Пятница

Утром написалось что-то большое, незыблемое, думаю, что-то даже выше, чем «К птицам».

ПРИЗНАНИЕ

Зашумели, загудели бураны,

С ветки падает мерзлый лист,

А летом уйду на баштаны

Слушать птичек веселый свист.

Растянусь на земле родимой,

Долгим взглядом вопьюсь в вышину,

Сердцем чистым отдамся любимой,

Что ушла навсегда в тишину.

Читал толстым – они прослезились, сказали, что сильнее Блока. Отрадно сознание, что расту, расту!

Бегу окисляться!

Воскресенье

Косуху, что перехватил у Петьки, проиграл в «козла». Настроение подавленное. Опять пропало казенное полотенце, подозревают меня. Безобразие! Надо будет повесить обратно, когда все будут спать.

«К птицам» принято! Это подняло тонус. Думаю, что из всех литературных жанров мне больше всего даются стихи. Все же засяду за пьесу – это самое доходное. Уже придумал название: «В даль далекую».

Понедельник

Сейчас прочитал в газетах, что писатель Коберды Кобердаев получил орден. Эх!

Взял Серафимовича, надо пополнить багаж.

Приехала на жемчужной «победе» Татьяна Пэц и с ней еще две мелкие жульницы пера.

На этом «Дневник писателя» обрывается…

Конечно, Раневская понимала, что безумно талантлива. Знала – люди ждут ее появления на экране, в театре, но по-детски расстраивалась, что любят персонажи, а не ее, ревновала к ним.

Даже в нелепой постановке «Рассвет над Москвой», где Фаину Георгиевну уговорили играть «совесть народа» (мать директорши ткацкой фабрики), зрители встречали появление Раневской на сцене горячими аплодисментами. Так было на всех спектаклях, в которых она играла.

Бабушка была единственным человеком, кому Раневская позволяла и кого даже просила делать замечания о ее работе.

Вот часть письма Павлы Леонтьевны 1954 года – Фаине Георгиевне и маме на гастроли в Харьков – о радиопостановке водевиля с Яншиным и репетициях пьесы «Сомов и другие»:

«А ты, мне показалось, не во всю свою силу играла, как-то робко, неуверенно, и пела уж очень тихо и грустно – а ведь старуха эта разухабистая пройдоха. Может быть, я ошибаюсь, и ты меня прости и не огорчайся – я ведь всегда к тебе придирчива и требую от тебя того, чего никто не может, а можешь одна ты. Я обожаю твою Мерчуткину и Мурашкину и Лесковскую передачу и готова слушать каждый раз с возрастающим интересом, а это просто пьеса скучная, хоть и „классика“, и халтурная постановка…

Названов говорит, что Завадский не бывает на репетициях „Сомова“, значит, ты опять одна, Ируся. Может быть, это к лучшему…»

«Сомов и другие» – первый спектакль, где мама работала с Раневской. Это был тяжелый экзамен для мамы, который она выдержала. Спектакль получился.

Благодаря своей широкой известности Раневская помогала многим устроиться, перебраться в Москву, иногда посылала деньги – лишь бы не погиб талант, лишь бы состоялся художник, не считаясь с мучительными хлопотами перед чиновниками. А сама больше, чем многие, нуждалась в поддержке, ждала тепла, искала, на кого опереться. Однажды привезла голландскую кофемолку и попросила меня, «единственного мужчину в семье», прикрепить ее к стене. Но когда я, в свои 14 лет, вкривь и вкось начал прилаживать эту заморскую штуковину, отобрала у меня все и с какой-то обидой и горечью быстро прибила кофемолку к косяку – крепко и умело, как все, что она делала.

Хорошевка была для Раневской домом, где жили люди, которым всегда хотелось помочь, где она чувствовала себя чуть-чуть триумфатором, волшебником, приносящим сюрпризы, подарки, неожиданности. Как-то Фаина Георгиевна привезла к нам Светлану Сталину, с которой в это время встречалась, хотела познакомить ее с Павлой Леонтьевной. А может, хорошо понимая состояние Светланы (шел 1954 год), надеялась хоть чуть-чуть компенсировать ее замкнутость, рассеять ее одиночество. Помню молодую рыжеватую женщину, очень скованную, с крепко сжатыми губами. Все, что было в ней внешне некрасивого, немного напоминало ее отца, но связать эту в общем-то интересную женщину с цветными фотографиями вождя из «Огонька» было невероятно трудно. Говорила она негромко, но не испуганно, а уверенно. Обед быстро закончился, но надолго осталось ощущение какой-то несовместимости: Светлане Иосифовне так и не удалось найти верный тон, попасть в атмосферу нашей семьи. После ее ухода в комнате словно повисло ощущение беды. Фуфа приезжала к бабушке, когда была машина – метро она не переносила, в автобусе к ней приставали зрители; одна пассажирка в Одессе протиснулась к Раневской, завладела ее рукой и торжественно заявила: «Разрешите мысленно пожать Вашу руку!»

В конце концов Раневская решила нанять на время шофера с машиной, некоего Завьялова, человека хмурого и необаятельного; однако с его помощью Фаина Георгиевна часто приезжала на Хорошевку, ночевала, оставалась на праздники, ездила с бабушкой в Серебряный бор.

На Хорошевке Раневская встречалась с Ахматовой, когда та иногда останавливалась в Москве у Марии Сергеевны Петровых, жившей в нашем «писательском» поселке. Тогда я видел из окна Фуфу, вдыхающую через нос ненавистный ей морозный воздух, с руками за спиной, в мужских сапогах – она направлялась к Петровых, через несколько коттеджей от нас. По словам Раневской, Ахматова очень любила Петровых и говорила о ней: «Маруся – ангел», считала ее очень талантливой.

Когда Фуфа приезжала на Хорошевское шоссе, чтобы отвезти бабушку гулять в Серебряный бор, начинался переполох, сборы и поиски амуниции. Брали и меня. В «Серебчике», как звал Серебряный бор Огурец, Фуфа и бабушка доезжали, как правило, до нынешнего пляжа с левой стороны от Центральной аллеи. Там они спешивались, и начинался поход за кислородом. Новые посадки сосен были тогда еще молодыми, невысокими, и Фаина Георгиевна с бабушкой гуляли по дорожкам среди подлеска и редких старых сосен. Чаще всего это случалось в середине зимы, которую Фуфа не переносила. «Я ненавижу зиму, как Гитлера», – говорила она, снег называла саваном, но гуляла всегда с бабушкой не меньше часа. Я машинально наблюдал привычный мне союз двух людей – Фуфу и бабушку, опирающуюся на ее руку.

Актеры и студенты, постоянно бывавшие у нас – каждый раз непохожие, маленькие и большие, тихие и шумные, – создавали в доме атмосферу вечно меняющегося состояния и настроения. Мама вела с 1948 года «интернациональный» режиссерский курс в ГИТИСе, и ее студенты из разных стран были влюблены в Раневскую, с которой мама их познакомила. Вот они вместе на фотографии: Раневская, Анисимова-Вульф, Иржина Мартинкова (впоследствии главный режиссер пражской «Латерны магики»), Борис Владимиров, больше известный как Вероника Маврикиевна из дуэта двух старушек, в котором вместе с ним выступал Борис Тонков, внук гениального архитектора Федора Шехтеля, суровый и сухощавый Кутим – албанский Гарибальди, семья иранцев, латышка Вента, очаровательная немка Эльза. Порой они все вместе собирались за столом на Хорошевке, пели свои очень разные песни…

Часто заходили «моссоветовцы», актеры и режиссеры других театров – Карташова, Михайлов, Полонская, Ольшевская, Сошальская, Панков, Сазонова, Талызина, Бероев, Бортников, Бородин, – репетировали, ночами готовились к каким-то экзаменам, до рассвета играли в покер (Раневская не играла), шутили, придумывали друг другу прозвища. Основателю радиотеатра Осипу Абдулову – «Улица Радио», Юрию Завадскому за легкость характера и невосприимчивость к неприятностям – «Пушок» (возможно, не без помощи Фаины Георгиевны). А партнеру по съемкам в «Весне» Михаилу Сидоркину досталось «долгоиграющее» имя «Арбуз с бровями», потом перешедшее к генсеку Леониду Ильичу. Заходил живший рядом драматург Исидор Шток, ловил по «Миру» песни Раджа Капура и, весело улыбаясь, смотрел на Раневскую своими голубыми глазами.

Настроение эрзац-внука иногда портилось, и Фаина Георгиевна, глядя на мое не омраченное мыслями лицо, полушутливо предрекала, что в старости я стану сварливым профессором, с гнусным характером, и тут же все изображала. Моментально возникал образ суетливого старца, сутулого и мелочного, козлиным, дребезжащим голосом требующего от всех необычайных привилегий, тишины и почтения.

В нашей семье недостижимым эталоном мастерства считался Чарлз Спенсер Чаплин. В одну из новогодних ночей у нас встретились две компании – Фаина Георгиевна приехала к бабушке с кем-то из своих друзей, а ко мне пришли мои одноклассники Гена Бурд и Боря Румшиский. Боря по прозвищу Рума – небольшого роста мальчик, в полном смысле слова вундеркинд, впоследствии стал уникальным математиком, работавшим в закрытых институтах, в частности, над проблемой машинного перевода на любой язык. Он сумел не только теоретически решить эту проблему, но и создал в своей лаборатории опытный действующий экземпляр. А Гена – микробиолог – в 39 лет стал доктором наук. Сейчас они оба в Америке, а тогда этим молодым людям было по 16 лет. Фаина Георгиевна, раньше хорошо знавшая «рыжего Генку», как она его называла, все внимание обратила на новичка – Руму. Поговорив с ним немного, она неожиданно принялась гримировать его жженой пробкой, какими-то черными щеточками, что-то приклеивала, причесывала шевелюру, накинула на него чей-то черный пиджак – и вот перед нами возник Чаплин. Рума не сопротивлялся и весь тот вечер оставался в образе Чарли Чаплина, доставляя Раневской радость своим видом. Она, возможно, понимала, что увидеться с Чаплином сможет только на Хорошевке, в новогоднюю ночь, на минуту отдавшись волшебству этого новогоднего превращения.

Когда мне исполнилось 17 лет, в нашей проходной комнате на Хорошевке Тата остановила меня, села на свой топчан и вдруг мучительно сказала: «Леша, я, наверно, скоро умру» – и заплакала.

И вот март 1957-го года. Мама и Фуфа вместе пришли из Боткинской больницы с перевернутыми лицами: умерла их Тата, Наталья Александровна Иванова, пятьдесят лет ангел-хранитель нашего дома.