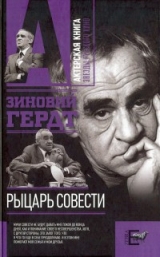

Текст книги "Рыцарь совести"

Автор книги: Зиновий Гердт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)

«Итак, Саша считался «стеклянным» больным. Он не мог даже шевелиться, потому что от малейшего движения терял сознание. Из соседней общей палаты доносились звуки аккордеона, и женский голос выводил слова популярной песни тех давних времен: «То ли в Омске, то ли в Томске, то ли в Туле – все равно…»

– Открыть дверь пошире, там артисты выступают? – спросила Сашу санитарка.

– Валяй, – ответил «стеклянный» больной.

Песню стало лучше слышно. И когда раздался шелест аплодисментов, в дверях появился врач.

– Кто открыл дверь? – спросил он строго.

– Я захотел, – «Стеклянному» больному разрешалось многое.

– Откуда они? – спросил он про артистов.

– Московские, а что?

– Пусть зайдут.

– Не надо тебе.

– Я хочу.

– Жрать не хочешь, пить не хочешь, даже курить…

– Пусть зайдут.

– Очень хочешь?

«Стеклянный» промолчал.

– Он ни разу ничего не просил, – сказала санитарка.

– Вот и попросил, – одобрил «стеклянного» доктор. – Молодец!

«Штык!» – сказал про себя «стеклянный» в то время, когда доктор вынимал у него из-под мышки градусник.

– Раскаленный! – добавил доктор, посмотрев на ртутный столбик.

– Они уходят! – забеспокоился больной.

– Позови! – приказал санитарке доктор. – Всех или только лучшую половину? – это он спросил уже у Саши.

– Всех, всех!

Санитарка ушла.

– Сколько? – спросил раненый про температуру.

– Хватает.

– Я желтый?

– Красивый. Как апельсин с елки.

В палату, стараясь держаться как можно бодрее, вошли участники актерской бригады: три девушки и двое мужчин. Один из них для лихости растянул мехи аккордеона. Аккордеон после мажорного перелива громко рявкнул, когда мужчина резко сжал его.

– Простите. Вот этого не надо, – сказал врач. – Ранение серьезное, а гипса у нас нет две недели. Так что наш гвардии старший лейтенант отзывается даже на звук. Но теперь мы в порядке. Мы уже чего-то хотим. Вот захотели артистов увидеть.

– Это прекрасно, – сказала одна из девушек. – Мы можем выступить для вас одного. Вы любите стихи?

– Смотря какие, – неопределенно ответил раненый.

– «Дрожа от русского мороза, однажды фриц, в окопе сидя…» – задекламировал один из мужчин, подыгрывая себе на аккордеоне.

– Не надо, – тихо попросил «стеклянный».

– Понял, не буду, – поспешно ответил артист.

– А что бы вы хотели? – спросила все та же девушка.

– Картошку в мундире. Горячую.

– Молодец! Штык! – обрадовался доктор. – Но сушеную картошку в мундир не оденешь. – И попросил девушку: – Прочтите нам что-нибудь не про фрица.

– Гекзаметры, – предложил раненый.

– Что? – испуганно переспросила девушка.

– «Гнев, о богиня, воспой…» – сказал «стеклянный», как бы сообщив название стихотворения.

Пристально глядя на лежащего в кровати, давно не бритого человека, девушка неуверенно начала:

– «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…»

Больной подхватил следующую строчку, и они прочли ее вместе:

– «…Грозный, который ахенянам тысячу бедствий содеял…»

Оба замолчали. Доктор спросил у другой девушки:

– Что это они?

– В театральных училищах есть такое упражнение по технике речи.

– Саша, – сказала первая девушка.

– Саша!!! Шурик!!! – заорали остальные.

Первая девушка бросилась к раненому.

– Не смейте! – крикнул доктор.

Но было поздно.

– Что с ним? – спросила девушка в ужасе.

– Я же предупреждал. Камфору! Он без сознания. Уходите.

И они ушли».

Так все это происходит в первом акте недописанной пьесы Зиновия Гердта. Как это было в жизни, Зиновий Ефимович не раз рассказывал в интервью. Конечно же, Саша – это Гердт, а среди артистов, выступавших в госпитале, оказались его знакомые по Москве – Лариса Пашкова и Саша Граве.

Я привел отрывок из ненаписанной пьесы, вместо того чтобы процитировать интервью, не потому, что не хотел повторяться. Дело в том, что старший лейтенант Саша почему-то напомнил мне в этом отрывке Веню Альтмана. Я не верю, что Веня из «Города на заре» был бездарным скрипачом. Просто в сценическом времени той давней пьесы не хватило места, не добралась она как-то до звездного часа будущего прекрасного скрипача. Продолжи теперь Зиновий Ефимович свою недописанную драму, и он пришел бы к торжеству того человека, который в молодости считался неудачником.

Гердт принадлежит к той категории людей, которые «делают себя». Категория эта весьма распространена в наше время. Но среди «делающих себя» есть, с одной стороны, люди холодного расчета, а с другой – доброго сердца.

Всю жизнь Зиновий Гердт не давал себе спуску, избегал поблажек и уже заслуженных привилегий ради того, чтобы нести радость людям. В арбузовской студии он двигался, как молодой Плучек, постигший все премудрости биомеханики мейерхольдовской школы. Студийцы даже поддразнивали за это Гердта. Но как пригодилась артисту та самая биомеханика, когда пришлось ему вырабатывать походку с не сгибающейся после ранения ногой!

И, странное дело, даже знаменитая кукла, которую водил Гердт у Образцова, как будто тоже усвоила законы биомеханики, за которую его поддразнивали в студии. Она чем-то напоминает самого артиста. Всегда ощущая это, я с огромной радостью прочел слова Сергея Герасимова, которому довелось однажды наблюдать работу Гердта за ширмой кукольного театра. «Он отдал ей (кукле) все – жизнь, опыт, иронию. Он словно бы становится рабом созданного им феномена. Но в этой кукле живет он сам».

В послевоенные годы изменилось представление о «радиогеничности» дикторских голосов. Прежде они были официальнее, абстрактнее. Пережив Великую Отечественную войну и послевоенные трудности, все мы жаждали разговора по душам и на равных. Потому-то и у молодых поэтов-фронтовиков появились те мужественные и в то же время интимные, человеческие интонации, которые сразу нашли отклик в сердцах многомиллионного читателя.

Зиновий Гердт, прошедший войну в качестве старшего лейтенанта саперных войск, вернувшийся с войны тяжелораненым, заговорил с экрана «от первого лица», как положено лирическим поэтам. Конечно, его интонации были актерскими, но в то же время чем-то сродни и поэтическим. Он говорил как бы от имени «лирического героя», прошедшего те же огонь, воду и медные трубы, что и сидящие в зале зрители. В самом деле, чем тогда для нас была история, рассказанная в фильме «Фанфан-Тюльпан» с великолепным Жераром Филипом в заглавной роли? Шутливо-романтическим рассказом о том, чего может быть и вовсе не случилось. Именно так и комментировал фильм «историк» – Гердт. Его «историк» был нашим современником, разговаривающим с залом на равных и от первого лица с полной верой в то, что самый тонкий юмор будет воспринят, самый тихий вздох печали вызовет отклик.

Зиновию Ефимовичу с самого начала актерской работы враждебен довольно распространенный принцип – «давай попроще, чтобы до всех дошло». И зритель с радостью воспринял интеллектуальность его «лирического героя», противостоящую распространенному прежде простецкому обаянию рубахи-парня.

Было время, когда Гердт выступал на эстраде в качестве автора и исполнителя так называемых дружеских шаржей на популярных артистов и поэтов. Я помню его за кулисами, разговаривающим с конферансье очередного эстрадного спектакля, в окружении других артистов, ждущих своего выхода.

«Сейчас твой номер», – внезапно обрывает Гердта конферансье и, приосанившись, выходит на сцену. На сцене конферансье превратился в совсем другого человека, не похожего на того, что секунду назад разговаривал с нами. И голос у него другой, и «подающие» выступление Гердта интонации.

Появляется Зиновий Ефимович, кивком благодарит конферансье. В нем ничего не изменилось, на сцену вышел тот же человек, который только что стоял в окружении артистов за кулисами. И голос тот же, когда он объясняет то, чем собирается заняться у микрофона, который он между делом прилаживает так, чтобы было удобно работать. «Вот оно, высшее мастерство, – шепчет мне на ухо впоследствии очень знаменитый конферансье. – Я так никогда не сумею…»

Лидия Либединская,

писатель и литературовед

Вспоминается яркий весенний день: сижу на скамейке возле нашего дома в Лаврушинском. Из дверей Сберкассы охраны авторских прав, куда перечисляют гонорары, выходит Зиновий Ефимович – Зяма, Зямочка, как с нежностью называли его друзья. Вот радость-то! Обнялись, расцеловались.

– Ты что здесь сидишь? Ждешь кого-нибудь или ключи забыла?

– Да нет, солнышко-то какое, загораю…

– Загораешь?! Молодец! А у тебя деньги есть?

– Есть.

– Жаль… И хватает?

– Даже на гостей хватает! Зайдем, пообедаем…

– Жаль, тороплюсь. А у меня лишние, хотел поделиться!

«Лишних» денег у него никогда не было, все зарабатывалось изнурительным актерским трудом, а вот желание отдать, одарить, обласкать было всегда. И он отдавал, всего себя отдавал, одаривал всех нас своим высоким искусством.

Плывем большой группой на теплоходе из Москвы в Петербург, с нами Зиновий Ефимович и его очаровательная жена Татьяна Александровна. Подолгу стоим и сидим на палубе, глядя, как проплывают мимо то низкие и открытые, то холмистые, лесом покрытые берега, небольшие селения, а то и вовсе одинокие бревенчатые избы, мирно пасутся пестрые коровы, доносится лай собак – сельская идиллия. В такие редкие минуты, когда кажется, что ничего плохого не может вершиться на земле, даже разговаривать трудно, и только стихи могут соответствовать душевному состоянию. И Гердт читает стихи – Блока, Самойлова, Твардовского и, конечно, Пастернака. Сколько же он знает стихов, а ведь никогда у него не было стихотворных концертных программ, он не учил их наизусть специально, просто поэзия – часть его души, его жизни. Слушаешь его и хочется одного: чтобы никогда не кончались эти благословенные мгновения.

Но вот наш теплоход причаливает к какой-нибудь небольшой пристани, начинается обычная суета, и едва ступаем на берег, как Гердта уже окружает толпа людей. Одни просят у него автограф, другие – разрешения сфотографироваться с ним, третьи подводят детей: «Скажите им что-нибудь, ведь они всю жизнь будут помнить, что видели живого Гердта!» И он терпеливо исполняет все просьбы… А продавцы сувениров готовы всё подарить ему или хотя бы продать за полцены, и я уже слышу, стоит Зиновию Ефимовичу отойти в сторону, как они с гордостью говорят другим покупателям: «Да что вы торгуетесь, у меня это сам Гердт купил!» И покупатель тут же сдается.

Еще я всю жизнь буду помнить несколько счастливых дней, которые мы прожили вместе с Гердтами в Иерусалиме, в квартире моей дочери и ее мужа поэта Игоря Губермана. Зиновий Ефимович приехал тогда в Израиль, чтобы принять участие в спектаклях русского театра «Гешер» и тем самым помочь недавно организовавшемуся театральному коллективу. Играли они сначала в Тель-Авиве, а потом давали несколько спектаклей в Иерусалиме. «Зяма не любит гостиниц, можно ли остановиться у вас?»

Ответ угадать нетрудно. И вот уже на другой день вечером Игорь встречает Гердтов на междугородной автобусной станции. А потом долгое, за полночь, застолье, смех, шутки, нет-нет да и заглянет в дверь, словно невзначай, а на самом деле чтобы хоть одним глазком взглянуть на Гердта, кто-нибудь из соседей и тут же деликатно исчезнет.

Зиновий Ефимович – неистощимый рассказчик, слушать его можно бесконечно. Но он просит Губермана почитать стихи, и тот, хотя за столом стихи почти никогда не читает, не может отказать ему, и застолье все длится и длится…

А утром втроем – Татьяна Александровна, Зиновий Ефимович и я – идем гулять по Иерусалиму. И тут происходит то же, что и на приволжских пристанях. Буквально каждый третий прохожий останавливается в изумлении, потом протягивает руку или раскрывает объятия и задает один и тот же вопрос:

– Вы навсегда или в гости? – и тут же, сокрушенно покачивая головой: – В гости? Все равно СПАСИБО! – и торопливо лезет в карман, доставая записную книжку. – Распишитесь, а то ведь не поверят…

Не будет уже путешествия на белом теплоходе по волжским просторам, не будет прогулки по узким улочкам Вечного города Иерусалима, веселых застолий и серьезных, подчас до грусти, разговоров, но встречи будут, обязательно будут, надо только ждать их. И недавно я такой встречи дождалась: четыре вечера подряд на третьем канале телевидения Зиновий Гердт читал стихи Бориса Пастернака. Передачи назывались просто: «Гердт читает Пастернака». Он сидел в саду на скамейке, в такой знакомой домашней куртке, и под звуки веселой весенней капели (последней в его жизни) читал так, как всегда читал стихи своим друзьям, вдруг перебивая сам себя воспоминаниями, рассказами, читал, наслаждаясь каждой строчкой, каждым поэтическим звуком. Нет, написать об этом гениальном чтении невозможно – где найти такие слова?

Роберт Ляпидевский,

артист Театра кукол им. Сергея Образцова

С того самого момента, когда мы встретились с Зиновием Ефимовичем, я влюбился в него. Кумиров и идолов я никогда не имел, но в тот самый момент я увидел… Проводника. Проводника в своей будущей профессии. Были и другие замечательные, потрясающие актеры в театре Образцова, но Гердт… Он был моим учителем, моим сенсеем, при том что он никогда не рассуждал о профессии перед коллегами или перед молодежью, типа «искусство – это, знаете ли…» или «профессия актера – такая сложная штука…» И не был занудой. Если кто-то его хотел о чем-то спросить, то подходил к нему, и разговор проходил сугубо приватно. А Гердт был немногословен и лаконичен: «Не жми», «Здесь у тебя недолёт», «А вот здесь немножко поиграй с текстом». Актеры впитывали все, что он давал, точнее дарил: знания, эксцентричный артистизм, культуру речи. Он всегда был готов куда-то бежать и что-то делать. Лень для Гердта была понятием незнакомым и неизвестным. Он был настоящим учителем, хотя никогда не ставил себе задачи кого-то чему-то научить. Он подходил и говорил буквально две-три фразы: «Попробуйте так», «А что если вот так?» – и все вставало на свои места.

Когда я поступил в театр кукол Образцова, у меня было ощущение, что я попал в необыкновенное общество. Все улыбаются, здороваются, очень трогательно заботятся о молодежи. Мне казалось, что я попал в настоящий храм искусства.

Мы были младше Зиновия Ефимовича, но он был нашим другом и валял дурака вместе с нами. Он не требовал никакой дистанции по отношению к себе. Был абсолютно доступен, но не любил панибратства. Любил шутить, балагурить, но когда перегибали палку, он сразу же делал так, что человек сам осекался.

Сколько раз мы занимали у него деньги! Это было святое – получить зарплату (шестьдесят рублей, с вычетом всех налогов – за бездетность и прочих) и тут же занять у кого-нибудь еще трояк, пятерочку или десятку. Мы были молоды, спиртное стоило дешево, мы брали литр и ехали к кому-нибудь в гости, где уже как раз была готова закуска. Смех, анекдоты, танцы, философские разговоры… Гердт, едва уловив в глазах кого-нибудь из нас еще только мысль о том, чтобы попросить взаймы, всегда сразу же спрашивал: «Сколько и до какого?» И всегда был очень щедр. Никогда не отказывал.

Он любил женщин. Эта страсть присуща всем нормальным мужчинам, но в нем она существовала в каком-то другом коэффициенте, в другом эквиваленте. Он был элегантен и даже экстравагантен по отношению к женщинам и абсолютно бескорыстен. Больше всего он ценил в женщине именно женщину, очаровательное создание, несмотря ни на возраст, ни на ее жизненные обстоятельства, ни на ее недостатки. В любой женщине он видел прежде всего хрупкое существо, которое нужно охранять и оберегать, ухаживать, как за цветком. Внешность ни о чем ему не говорила. «Женщина, – говорил нам Зиновий Ефимович, – это не мы с вами. Это другое создание. Она несравненно выше мужчины».

Однажды с Гердтом случилась очень смешная история. У нас в театре работала администратор Цецилия Михайловна Вортман. Она была всеобщей любимицей. Мы ее звали Цилей, и она была добрая до абсурда. Она была уже в годах, но очень любила себя, холила, была полненькой и невероятно обаятельной. Однажды мы приехали на гастроли в Ярославль. Наша Цецилия Михайловна как администратор всегда выезжала вперед труппы, подготавливала гостиничные номера по заказанному списку и так далее.

И вот наш автобус подъезжает к гостинице. Мы высаживаемся, разгружаем чемоданы, кофры и через стеклянные стены гостиницы видим Цилю, оживленно беседующую у окошечка администратора. Мы ее видим, а она нас еще нет. Гердт, двинувшись вперед, вдруг оборачивается и подает знак, чтобы мы все остановились и заткнулись. Подкрадывается сзади к Циле и хватает ее обеими руками за очень объемные ягодицы. Циля обычно на такие невинные вещи реагировала очень спокойно, типа: «Ой, кто это?» Здесь к нам поворачивается незнакомая женщина (как оказалось, профессор-химик, приехавшая на какой-то симпозиум) и… Прежде чем она успела что-либо вымолвить, Гердт трагически схватился за голову и замахал руками: «Боже мой!!! Господи!.. Простите меня, умоляю!.. Какой кошмар!» Мы все расхохотались, а дама, как ни в чем не бывало, говорит Гердту: «Ну что такого? Я понимаю, просто ошиблись жопой!»

Когда нашей Цецилии Михайловне рассказали эту историю, она, рассмеявшись, сказала Гердту: «Это я тебе отомстила. Как ты мог перепутать?!»

Когда театр был на гастролях в Баку, стояла дикая жара, сушь несусветная, дули песчаные ветры. До спектакля актеров кто-то пригласил в гости. Там они пирнули как следует – пили вкусное вино, произносили тосты. Но жара сделала свое дело. Гердта развезло так, что он буквально лыка не вязал. А спектакль вот-вот. До начала – около сорока минут. Администрация в панике.

Гердта раздели, посадили на стул во дворе и начали ведрами лить на него ледяную воду. Жаль, что никто не додумался сделать фотографии! Просто все были в такой растерянности, никто не ожидал что Зяма (!) может так напиться. Он пришел в себя и вот в этом страшном состоянии искусственного отрезвления от начала до конца сыграл спектакль – гениально! Что бы ни случилось – какая-то неприятность, неполадка, что-то не так с куклой, дурное настроение, простуда, температура, вино или грузинская чача – Гердт всегда играл на высшем уровне. Таких актеров – единицы.

Когда Зиновий Ефимович брал в руки куклу, она у него жила и работала. С мастерами он обсуждал каждую деталь: рычажки, педальки рта, всякие тяжи – одним словом, всё, каждый миллиметр тела куклы – он стремился к тому, чтобы из куклы она превратилась в продолжение его собственной руки. Чтобы нигде не терло, не мешало, чтобы рука чувствовала себя как в отлично сидящей перчатке, чтобы не было никакого сопротивления. От этого очень сильно зависит игра актера.

Своего Адама в «Божественной комедии» он сделал особенно роскошно после того, как ему смертельно надоело играть всяких чертей и дьяволов. Роль эта была настоящим алмазом. Как он произносил каждое слово! Его Адам был не просто юношей, первым мужчиной на Земле. Гердтовский Адам был человеком, которому безумно интересно жить, познавать себя и окружающий мир. Познавать Еву, искушение через нее… Эта роль у Гердта получилась как нить. Как путь.

Конечно, талантливому человеку живется намного труднее, чем среднеодаренному. И недаром существует поговорка: «Таланту надо помогать, а бездарь и сама пробьется». На самом деле так оно и есть. В нашем театре были актеры очень талантливые, но они не умели за себя постоять. Гердт всячески старался поддерживать таких людей. Из-за этого у Зиновия Ефимовича частенько случались конфликты с Образцовым – на художественных советах, собраниях, обсуждениях. Он часто вставал и говорил: «Вот этого человека нужно обязательно поощрить, наградить. Посмотрите, как он делает свое дело! Талантливым людям нужно помогать, их нужно любить».

Помню, мы должны были выезжать куда-то за границу. И вдруг в списке не оказалось фамилии человека, у которого была в спектакле своя партия, который всегда делал свое дело честно и добросовестно и который раньше всегда выезжал с нами. Выяснилось, что его заменили на очень посредственного актера, которого кому-то надо было «вывезти». Гердт пошел к Образцову, положил на стол свой загранпаспорт и сказал: «Я никуда не поеду, если не поедет вот этот человек». Сергей Владимирович, конечно, не смог никуда деться. Справедливость была восстановлена.

Конечно, Сергей Владимирович Образцов по своему характеру не мог терпеть таких акций Гердта. Он понимал их по-своему, и в 1982 году Гердта вызвали в Министерство культуры. Там, в кабинете, тогдашний министр пересказал Зиновию Ефимовичу ультиматум Образцова: «Или Гердт, или я».

Пережил это событие Гердт спокойно и красиво, как мужчина. Переживания как такового видно, естественно, не было. Он жалел только об одном – что теряет любимую профессию, любимых партнеров, своих зрителей – после тридцати шести лет работы в этом театре. Он ушел тихо и благородно, не хлопая дверью, не предъявляя никому никаких претензий. Ушел за то, что защищал людей, за то, что при всех говорил правду, где бы это ни происходило – в театре, за границей или в советских посольствах разных стран. Он мог публично высказать свое мнение обо всей выездной системе, которая царила тогда не только у нас в театре, но и, наверное, во всей стране.

Уже задолго до своего изгнания Гердт знал, чувствовал, что его ждет, чем все закончится для него. Он даже иронизировал по этому поводу и вслух иногда размышлял: кто будет руководить группой актеров (в театре существовала система групп), когда он уйдет. А когда большинство актеров вникли в суть противостояния Гердта и Образцова, в группе моментально началась анархия.

Гердт был стержнем своей группы, очень строгим и требовательным при всей своей немногословности, и актеры остерегались делать ошибки при нем. Все как бы внутренне струнились. Он был «культурой» коллектива во всех отношениях, и все боялись сфальшивить, никто не выкаблучивался, не выпячивался. Были люди, которые презирали Гердта и по углам шушукались, но при нем никто не открывал рта. Злопыхатели его боялись, потому что он всегда мог им ответить. Боялись его как по-настоящему талантливого человека. А врагов у Гердта было предостаточно. И в нашем театре тоже.

Зиновий Ефимович всегда был человеком рисковым. Он всегда что-то пробовал, не боялся идти наперекор. Он вообще ничего не боялся. Любил жизнь и очень хорошо понимал, что смерть – ее естественное продолжение, и при всем том, что уходить никому не хочется, бояться смерти – неумно.

Сергей Герасимов,

режиссер и актер

Я не раз смотрел «Необыкновенный концерт» в Москве, в обычной обстановке, из зала. Но однажды – это было в Западной Германии, в Дортмунде, где я оказался во время гастролей Театра кукол, – мне случилось увидеть тот же спектакль из-за кулис.

Для меня всякого рода художество, творчество равно интересно как своим результатом, так и процессом. И иногда даже больше процессом, чем результатом. Наблюдать за работой Гердта было огромным удовольствием. То, что он делал, было поразительно. У него необычайная приспособляемость к ситуации, умение откликаться на реакцию зала.

Кукле дает жизнь движение. У Гердта это движение удивительно разнообразно. Проделывая за ширмой множество движений, которые, кажется, ни проделать, ни описать невозможно, он одновременно ведет поиск интонаций, этих незабываемых интонаций своего конферансье. Вникая в жизнь куклы, он сохраняет и отчужденность от нее. Или это лишь кажущаяся отчужденность? Ведь только благодаря его прекрасному участию она живет на сцене. Он отдал кукле все – жизнь, опыт, иронию. Он словно бы становился рабом созданного им феномена.

Гердту было дано прекрасное свойство – все открывать заново. В его игре слиты воедино дар воображения, опыта и глубокого психологического всматривания. Он был человеком высокой одаренности души и интеллекта. У Гердта была счастливая актерская судьба. Он был избалован любовью, вниманием. Так и должно было быть. Он это заслужил.

Татьяна Правдина,

жена Зиновия Гердта

Кто бы мог подумать, что я стану его женой! Впервые увидела его на концерте в Колонном зале Дома союзов в 1945-м. Мне было семнадцать, только окончила десятый класс. В 1958-м пришла получать медсправку для водительских прав. В очереди стояло человек двести – и все мужики. А мне нужно было через полтора часа кормить шестимесячную дочь. Обошла всю очередь в поисках знакомых – и увидела Гердта. Но подойти к нему не пришло в голову. К счастью, кто-то сказал: «Среди нас единственная женщина – неужели не пропустим?» И пропустили. Когда я эту историю позже рассказала Зяме, он возмутился: «Дура какая! Если бы ты тогда подошла, мы бы уже два года вместе жили!»

Когда меня повели знакомиться с Зиновием Ефимовичем, он посмотрел на меня и почему-то спросил: «Дети есть?» – «Есть», – ответила я. «Кто?» – «Дочка». – «Сколько лет?» – «Два года». – «Подходит», – утвердил Гердт. Поначалу все было очень по-деловому. Когда мы улетали, то меня провожал муж, его – жена. В поездке Гердт за мной ухаживал, что производило на меня в высшей степени негативное впечатление. Я думала: обычные гастрольные номера. Естественно, что по всем человеческим качествам Зиновий Ефимович мне нравился, и надо признаться, я была, что называется, готовенькая, потому что, живя с мужем в одной квартире, уже давно не была ему женой. Но именно в том, что Гердт актер и это гастроли, был для меня вульгарноватый флер. Единственное, о чем мы договорились, возвращаясь обратно, – через день встретиться. Почему-то у Киевского райкома партии. Он подъехал на машине, распахнул дверцу, я сказала: «Ну это просто какое-то шпионское кино». – «Абсолютно не шпионское, – сказал Гердт и добавил: – Я свободный человек». Мы ни слова не говорили о том, что будем жить вместе. Мне не предлагалось: «Выходи за меня замуж». Мы просто поехали к его друзьям. И когда вечером я вернулась домой, то решительно сказала мужу: «Вот теперь я тебе сообщаю, что я тебе не верна, и повторяю: я тебе не жена».

Он считал, что люди без чувства юмора – они как ангелы, бесхитростны и наивны. Таким человеком для него была моя мама. Например, Зяма ей рассказывает анекдот, который начинается так: «У молодого человека умерла жена». Она тут же спрашивает: «От чего?» Совершенно не понимая, как можно в конце такого анекдота смеяться. А Зяму это смешило. Разыгрывал и меня. Однажды вместе собрались лететь на гастроли. Зяма позвонил мне на работу и сказал: «Билеты взяли, я вылетаю первым классом, ты – экономическим». – «Сволочь!» – крикнула я в сердцах. Оказалось, он так шутит. Бывало, мы ссорились. В основном из-за вождения. Но ни разу наши размолвки не растягивались больше, чем на пару часов.

У нас в доме всегда праздновался Татьянин день – 25 января. Когда нечем было особо угощать – подавали один винегрет. Но приходили люди. И именно в нашем доме Гердт увидел Москву, которой не знал, – маминых и папиных друзей еще с двадцатых годов. Он был потрясен. Зяма знал актерскую среду. А тут – совсем другое общество, со своими устоями, но очень открытое. Он влюбился в маму, у них были свои отношения. Он на своих творческих вечерах очень много о ней рассказывал. Он говорил: «Мама моей жены», – и зал начинал высчитывать. А он добавлял: «Да-да, вы правильно поняли, теща, теща. Я не хочу употреблять этого слова, потому что в нем есть налет. Так вот, у меня этого налета нет». Знакомство их произошло так. Театр Образцова уезжал на майские гастроли, и я сообщила маме, что еду с ними. «Ты знаешь, мне неспокойно, – сказала она. – Я даже не знакома с этим человеком». Я вышла, на улице меня ждал Гердт. «Пошли», – сказал он решительно, и мы тут же вернулись в дом. Познакомились, Зяма сказал: «Я буду вашу дочку жалеть». Потом последовала пауза, после которой он произнес: «Я очень устал от монолога, я хочу чая». Сели за стол, и возникло такое ощущение, что он был здесь всегда. Когда через сорок минут мы уходили, я спросила: «Мам, ну что? Тебе стало спокойнее?» – «Абсолютно», – ответила она.

Мы жили небогато, потому что дедушка, мамин отец, безоговорочно принял революцию. Он был очень прогрессивный капиталист. После революции, конечно, отняли все. Но дед был действительно настолько прогрессивным, что рабочие Московского водкоразливочного завода обратились с ходатайством к Ленину, чтобы его сделали директором завода. И его назначили. Все, что осталось с дореволюционных времен, – три серебряные ложки с инициалами моей бабушки. Столовая, десертная и чайная. Остальное продали в 1931 году, когда моего отца арестовали.

Сколько было денег – на столько и жили. Зиновий Ефимович всегда смеялся, что зарплата у меня выше, чем у него. Зарабатывал он, естественно, немало, но номинально мой оклад был больше. Очень долго мы жили с долгами. Ни одной крупной вещи не приобрели так, чтобы накопить денег и купить. Брали в долг, потом отдавали. Дачу купили, когда Зяма заработал по тем временам сумасшедшие деньги. Он снялся тогда в «Фокуснике» и «Золотом теленке». Две большие роли – две большие суммы. Дача стоила ровно в два раза больше. Я ныла: «Мы опять без копейки. К чертовой матери эту дачу!»

Некоторые вещи его раздражали. Например, жил поэзией и страдал, когда кто-то помпезно декламировал стихи. Уважал мастерство и терпеть не мог непрофессионализма. Сам был очень «рукастый»: на даче до сих пор живут вещи, сделанные Зямой. Ему не нравилась невкусная еда – говорил, она его унижает. Когда отправлялся в гости, всегда спрашивал: «А у них вкусно?» Но вообще был широкодушный человек. Влюблялся в людей, а потом нередко разочаровывался.

До последнего Зяма сохранил ясный ум. Я не запрещала ему выпивать, курить. Считала, не нужно отравлять человеку последние дни на земле. Правда, курить он сам бросил еще в 1993-м. Встал утром, потянулся по привычке к пачке сигарет – и вдруг передумал. Доктора сказали, что это очень плохой признак.

Катя Гердт,

режиссер, приемная дочь Зиновия Гердта

Когда мои родители поженились, мне было два года. В глаза я звала его Зямой, а за глаза папой. Жизнь была веселой, с одной стороны. С другой – достаточно трудной, потому что у нас не было квартиры, и мы снимали разные углы. Мне было как раз два-три года, но я помню, как мы постоянно переезжали с места на место. Поживем где-нибудь два-три месяца, потом собираем все вещи и, как цыгане, переезжаем в другое место.

И вот после долгого периода бездомья нам наконец сказали: «Вот, есть квартира». Квартира была у черта на куличках и жуткая. Родители поехали ее смотреть и не нашли ни одной зацепки, чтобы отказаться, потому что знали ответ: «Ну и кочуйте дальше». Мама – в отпаде: хрущоба, 4-й этаж, в общем, жуткая жуть. Ходят родители в полной безнадежности и понимании безвыходности ситуации. И Зяма зашел в туалет, присел, а нога…