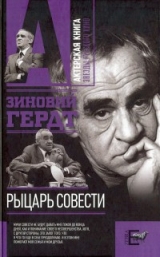

Текст книги "Рыцарь совести"

Автор книги: Зиновий Гердт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)

Он очень любил своих друзей и защищал их. Я помню, как однажды он сказал: «Вот все говорят, что Ширвиндт – пижон… А я его знаю как очень нежного и заботливого человека. Если Шура узнаёт о том, что у какой-нибудь его тети Маши или у бабушки (а семейство немаленькое) стряслась беда, если нужно какое-то лекарство, он бросает все дела и достает это лекарство. Он едет и сам начинает ухаживать. Никакой он не циник! Он очень нежный человек…»

Однажды Зиновий Ефимович позвал меня к себе на чаепитие, в «Чай-клуб». Была такая беседа на троих: Гердт, Берестов, с которым мы были очень близки и дружили домами, и я. Разумеется, мы воспользовались случаем и приехали всей нашей командой, всей «Гаванью». Ну, думаем, сейчас заставим его петь и тут же снимем, поскольку Татьяна Александровна, жена Гердта, разрешила нам свалиться на голову к ним домой (съемки проходили дома у Гердтов) с аппаратурой.

Когда телевизионщики ушли, Гердт посреди разговора, вдруг сильно разволновавшись, сказал: «Черт возьми! Сейчас ведь совсем другое время… Совсем другое! Сейчас мы можем говорить все, что хотим, а я всю жизнь не мог себе позволить этого! Я тоже врал! Когда мы с театром Образцова выезжали на гастроли за границу, к нам приставляли стукачей, и мы всех их знали в лицо. С нами проводили политбеседы, и мы всегда отвечали иностранцам, что живем хорошо, что у нас такая прекрасная страна. Я сам все это повторял тысячу раз! Какая подлость, как это все чудовищно… Я ведь врал, врал, да и сам начинал верить в это вранье! – причем Гердт все это говорил со слезами на глазах. – Как нас изуродовали! Какое счастье, что я дожил до сегодняшних дней, когда все могут говорить то, что хотят, что чувствуют».

Почему с ним было легко работать? Ведь он же был дорогостоящий актер европейского класса. Это сейчас каждый второй на любое приглашение отвечает: «Мой выход на сцену стоит столько-то сотен долларов, а рабочий день – столько-то тысяч», Гердт же принимал приглашение, если это была умная, интересная игра. Всегда. Его было очень легко завести. Вы можете представить себе, чтобы Гердт согласился занимать зрителей, пришедших посмотреть кинофильм? А такое было.

Однажды мне позвонили из киноредакции и попросили занять чем-нибудь кинозрителей. Я тут же вспомнил, как это делалось раньше: третьесортные актеры исполняли куплеты, читали миниатюры, выступал фокусник или играл маленький оркестрик. Я звоню Гердту: «Зиновий Ефимович, вы сможете исполнить роль третьесортного актера, развлекающего публику в фойе кинотеатра?» Мне даже уговаривать его не пришлось. Таким образом роли третьесортных актеров исполняли Зиновий Гердт, Кира Смирнова, Ирина Муравьева, Владимир Меньшов. Нам сделали эстрадку, я вышел и объявил начало маленького концерта, и все с удовольствием сыграли в эту игру.

Как-то раз он меня определил так: «Эдик, вас планировали на 127 вольт, а включили на 220… И вообще, Эдик, вы удивительно смелый человек – вести передачу про песни при по-о-о-олном отсутствии слуха!»

Александр Ширвиндт,

актер

В эпоху повсеместной победы дилетантизма всякое проявление высокого профессионализма выглядит архаичным и неправдоподобным. Гердт – воинствующий профессионал-универсал.

Я иногда думаю, наблюдая за ним: «Кем бы Гердт был, не стань он артистом?» Не будь он артистом, он был бы гениальным плотником или хирургом. Гердтовские руки, держащие рубанок или топор, – умелые, сильные, мужские (вообще Гердт «в целом» очень похож на мужчину – археологическая редкость в наш инфантильный век). Красивые гердтовские руки – руки мастера, руки артиста. Мне всегда казалось, еще тогда, в театре у Образцова, что я вижу сквозь ширму эти руки, слившиеся с куклой в едином живом организме.

Не будь он артистом, он был бы поэтом, потому что он не только глубокая поэтическая натура, он один из немногих знакомых мне людей, которые не учат стихи, а впитывают их в себя, как некий нектар (когда присутствуешь на импровизированном домашнем поэтическом джем-сейшене – Александр Володин, Булат Окуджава, Михаил Козаков, Зиновий Гердт – синеешь от белой зависти).

Не будь он артистом, он был бы замечательным эстрадным пародистом, тонким, доброжелательным, точным. Недаром из миллиона «своих» двойников Леонид Осипович Утесов обожал Гердта.

Не будь он пародистом, он был бы певцом или музыкантом. Абсолютный слух, редкое вокальное чутье и музыкальная эрудиция дали бы нам своего Азнавура, с той только разницей, что у Гердта еще и хороший голос.

Не будь он музыкантом, он стал бы писателем или журналистом: что бы ни писал Гердт – будь то эстрадный монолог, которыми он грешил в молодости, или журнальная статья, или текст для фильма, – это всегда индивидуально, смело по жанровой стилистике. Не будь он писателем, он мог бы стать великолепным телевизионным шоуменом.

Не будь он шоуменом, он мог бы стать уникальным диктором-ведущим. Гердтовский закадровый голос – эталон этого еще мало изученного, но, несомненно, труднейшего вида искусства. Его голос не спутаешь ни с каким другим по тембру, по интонации, по одному ему свойственной гердтовской иронии: будь то наивный мультфильм, «Двенадцать стульев» или рассказ о жизни и бедах североморских котиков. А как бы он танцевал, не случись эта беда – война!

Не будь он артистом… Но он Артист! Артист, Богом данный, и славу этому Богу, что при всех профессиональных «совмещениях» этой бурной натуры Ему (Богу) было угодно отдать Гердта Мельпомене и…

Диапазон Гердта-киноактера велик. Поднимаясь до чаплинских высот в володинском «Фокуснике» или достигая мощнейшего обобщения в ильфовском Паниковском, Гердт всегда грустен, грустен, и все тут, как бы ни было смешно все, что он делает.

Его костюмер в одноименном спектакле – это чудеса филигранной актерской техники, бешеного ритма и такой речевой скорости, что думалось: вот-вот устанет и придумает краску-паузу, чтобы взять дыхание, – не брал, несся дальше, не пропуская при этом ни одного душевного поворота.

В нем было очень много детскости, хотя внешне он всегда имел такую… мудро-ироническо-снисходительную мину по отношению к людям, которые на него случайно набрасывались.

Поехал он как-то раз с творческими вечерами не то в Иркутск, не то во Владивосток. Было ему лет семьдесят пять (возраст в его жизни никогда ничего не означал, потому что он всегда был бодрый и поджарый). Возила его заместитель администратора, девочка, которой было что-то около восемнадцати лет. Она его возила по клубам, сараям, воинским частям, рыбхозам и так далее, где Зяма увлеченно и стремясь увлечь, читал Пастернака, Заболоцкого и Самойлова, а люди, из уважения к нему, все это слушали, выпучив глаза. Потом Зяма над ними сжаливался и начинал рассказывать какие-то байки и анекдоты. Они просыпались и смеялись от души.

Так вот, эта девочка, зам. администратора, где-то на четвертый день гастролей сказала Зяме: «Вы знаете, Зиновий Ефимович… Я вас так патологически обожаю, что хочу выйти за вас замуж». На что Зяма ей ответил: «Деточка, это вопрос очень серьезный. Спонтанно это не решается. Во-первых, ты должна познакомить меня со своими родителями. Кто у тебя родители? (Далее следует ответ девочки, кто у нее родители, типа: папа – в порту, мама – экономист.) Во-вторых, ты должна сообщить им о своем намерении и все честно сказать – за кого… кто… Сколько папе лет? (Следует ответ, сколько папе лет.) Ну так вот, обязательно скажи, что твой жених (пауза)… в два раза старше папы».

Этот случай для Зямы типичен, потому что влюблялись в него глобально. Как он это делал? В том-то и дело, что Зяма не делал для этого ни-че-го.

В Мировом океане существует закон, сформулированный людишками как «запах сильной рыбы». Выражается он технически очень просто: тихая, штилевая, солнечная, невинно-первозданная гладь Мирового океана – сытые акулы, уставшие пираньи, разряженные электроскаты, растаявшие айсберги; вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего все приходит в волнение. Это где-то, может, вне черты осязаемой оседлости, появилась «сильная рыба», даже не она сама, а только ее «запах»… И идиотская безмятежность Мирового океана моментально нарушается.

В воспоминаниях Черчилля есть описание его встречи со Сталиным и Рузвельтом. Черчилль дал себе слово, что когда войдет Сталин, он не встанет, а будет приветствовать его сидя. И вообще он про себя решил, что придет немножко позже. В назначенный час Черчилль вошел, припоздав, – Сталина нет. Через какое-то время вошел Сталин, и Черчилль через секунду понял, что он стоит. Я, разумеется, ни в коем случае не сравниваю Зяму со Сталиным, но… Магнетизм исходил от него всегда, и это свойство не актерское.

Актеры – животные довольно странные. Я своим студентам уже 42 года говорю: «Чем актер глупее – тем лучше». Мне, конечно, возражают: мол, как это так? Если у актера мозгов нет, что же тогда он сможет сказать зрителю со сцены? Да и сколько актеров-философов! Но ведь недаром же говорят, что переиграть на сцене или в кино собаку, кошку или маленького ребенка почти невозможно. Для того чтобы это получилось, нужна определенная степень наива. Многие актеры играют мудрость, но это все равно видно.

Нельзя сказать, что Зяма был мудрец, но… в нем была такая бездна интуиции, титанической памяти и способности увлекаться, что суммарно получалось, что он – очень умный актер. Потому, что он был необыкновенно свободен, как ребенок, что, на мой взгляд, представляет собою в искусстве более весомую ценность, чем ум мудреца.

А вот мы с Зямой идем по Пахре. Навстречу идет писатель Икс. Мы идем с речки. И Зяма говорит: «Я не подам ему руки…» И так он это сказал, что мне даже ответить-то на это было нечего. Идем. Молчим. Приближается. Зяма: «Сволочь, гнида, антисемит… Не подам ему руки!» Я иду, молчу. А ведь когда долго готовишься к тому, чтобы не подать руки, то обязательно подашь ее. Писатель Икс шага за четыре говорит елейным голосом: «Боже мой! Какие лю-ю-юди…» Зяма как-то замедленно касается его руки своей, убирает ее, словно уже больную, в карман, и мы молча уходим. Молча, потому что оба знаем, что не подать руки легко, если это процесс взаимный, а вот если человек говорит «счастье мое»…

Мы много отдыхали вместе. Самым любимым организованным отдыхом у нас был отдых не на курорте в хороших гостиницах, а отдых от Дома ученых – палаточный городок со столовой под навесом, на море, озере или в лесах.

Каждый день в столовке дежурило по двое отдыхающих – подметали пол, накрывали столы, подавали еду и так далее. Нам с Зямочкой выдавали фартуки. Нужно было резать хлеб, орать на всех, чтобы убирали за собой. Когда мы дежурили, было весело. В основном там были ученые (потому что отдых от Дома ученых), а нас (меня, Зяму и Булата Окуджаву) туда пускали из сострадания. Сережа и Таня Никитины бывали много раз. Частенько пели песни у костра вечерком. И даже Булат, который делал вид, что терпеть этого не может, много пел. Зямка читал стихи. И все было замечательно.

Контингент там был постоянный. У нас была своя компания, но Зяме как воздух нужны были новые инъекции собеседников и поклонников. Есть актеры, как, например, покойный Папанов, которые носят огромные черные очки, кепку до бровей, чтобы ни-ни, никто не узнал и не приставал с автографами. А есть люди, которые стоят открытыми и голыми и ждут: когда же их заметят?., когда набегут? Этакая паническая жажда круглосуточной популярности. Зяма искал не того, кто будет просить у него автограф, не того, кто будет хлопать ресницами и повторять: «Смотрите, живой Гердт!» – нет. Он искал новую аудиторию. Мог устать от нее через секунду, потерять интерес. Но все равно шел к людям сам, в надежде на неслыханное.

Нижнее Эшери. Недалеко от Сухуми. Красота невообразимая. У нас с женой и сыном какой-то сарай, Зяме с Таней и Катей досталось какое-то подобное жилье с комнатой чуть побольше. Над кроватью Зямы огромный портрет Сталина, вытканный на ковре, правда, Таня его завесила занавесочкой. И вот такая картина: невероятных размеров завешенный Сталин, а под ним маленькое тело Зямы, испытывающего патологическую «любовь» к этой фигуре. А фамилия хозяина дома, где жил Зямка, как сейчас помню, была Липартия. И вот Зяма жил у Партии, под Сталиным.

Море было недалеко. Но для того, чтобы до него дойти, требовались и силы, и нервы, поскольку дорога представляла собой каменную россыпь из булыжников, голышей и маленьких острых камешков. Это сейчас придумали шлепанцы и сандалии на толстой и мягкой подошве, а тогда… Но Зямин оптимизм побеждал.

«Никаких курортов и санаториев! Только чистая природа, натуральные продукты, натуральные поселяне…» Вдобавок к натуральным поселянам в первую же ночь мы поняли, что через нас проходит железная дорога. Это было волшебно… каждую ночь мы «тряслись» в поезде, и нас увозило из этого села то на юг, то на север. Но каждое утро мы просыпались опять в Нижнем Эшери.

На заре советской автомобильной эры у всех нас, естественно, была мечта купить машину. А это по тем временам было дикой проблемой. Нужно было ходить, клянчить, подписывать бумажки, чтобы тебя поставили на очередь… Мы с Зямой записывались в очередь, а потом жгли костры по ночам вместе с другими алчущими, чтобы ее (очередь) не проворонить, чтобы тебя (не приведи господи) не забыли в лицо… И продавали мы машины тоже всегда вместе.

В Южном порту была знаменитая автомобильная комиссионка. Там было несколько отсеков. Первый – для очередников на «Москвича», на которого ты стоял в этой очереди четыре года (то есть для простых смертных). Второй – содержал в себе машины, на которых можно было ездить: списанные с посольств, с дипкорпуса… А потом… в самом конце… был третий отсек, представлявший собою такой маленький загончик, в котором стояли машины, доступ к которым имели только дети политбюровских шишек, космонавты – в общем, люди, достойные во всех отношениях… Там стояли (как тогда говорили с придыханием) иномарки.

Большинство нормальных советских людей вообще не знали, что это такое. Зямина пижонская мечта была – добраться до этого заветного третьего отсека. И он до него добрался. Но, как оказалось, там тоже все было дифференцировано. Здесь – машины для космонавтов, здесь – для сыновей и тому подобное.

И вот, уже пройдя все кордоны и заслоны в виде подписания бумаг в ВТО, в Союзе ветеранов-инвалидов, почему-то в Министерстве торговли, где-то еще, собрав целую папку бумаг и подписав ее у очередного-последнего управленческого мурла, Зяма таки получил смотровой талон в этот третий отсек. По этому талону можно было в течение двух недель ходить туда и смотреть на иномарки. Там были какие-то вялые поступления… но если ты за эти две недели так и не решался купить что-то из предложенного, то действие талона просто истекало и право посещения смотровой свалки аннулировалось. Поэтому была такая страшная нервотрепка… Зяма, проходив туда дней двенадцать, занервничал.

Звонит мне оттуда: «Все! Я ждать больше не могу. Я решился. Я покупаю «Вольво-фургон». Я ему: «Зяма, опомнись… Какого она года?..» – «Думаю, 1726-го…» (Ей было лет двадцать…) – «Ну, она хоть на ходу?» – «Да, все в порядке, она на ходу, только здесь есть один нюанс… Она с правым рулем». Я столбенею, представляя Зяму с правым рулем, но не успеваю представить до конца, потому как слышу из трубки: «Приезжай, я не знаю, как на ней ездить».

Я приперся туда. Вижу огромную несвежую бандуру… И руль справа. «Давай, садись!» – бодро говорит мне Зяма, подталкивая меня на водительское место. Я, изо всех сил преодолевая довольно неприятные ощущения (ну всю жизнь проездить за левым рулем, а тут!), сел за этот самый правый руль, и мы поперлись… С меня сошло семь потов, пока мы добрались до дома, потому что в машине был еще один нюанс. Эта бедная машина стала сыпаться, как только мы выехали за ворота. В общем, когда мы добрались до улицы Телевидения, где тогда жили Зяма с Таней, она рассыпалась окончательно.

И стали мы все вместе ее чинить. А там каждый винтик нужно было клянчить либо в УПДК (Управление дипломатического корпуса), либо покупать в четыре цены, либо заказывать тем, кто едет за границу (где таких машин уже просто никто не помнит), записав на листочке марку, модель, точное название детали и так далее. В общем, ужас. Но все-таки Зяма упорно на ней ездил (он все-таки почти сразу научился ездить с правым рулем).

Зямина езда на этой «Вольве-Антилопе гну» подарила мне несколько дней «болдинской осени». Осенью Зяма немножечко зацепил своей «Вольвой» какого-то загородного пешехода. Пешеход почему-то оказался недостаточно пьян, чтобы быть целиком виновным. Нависла угроза лишения водительских прав и всякие другие неприятные автомобильные санкции. Мы с Зямой взялись за руки и поехали по местам дислокации милицейских чиновников, где шутили, поили, обещали и каялись. Но… Размер проступка был выше возможностей посещаемых нами гаишников. Так мы добрались наконец до мощной грузинской дамы, полковника милиции, начальницы всей пропаганды вместе с агитацией советского ГАИ.

Приняла она нас сурово. Ручку поцеловать не далась. Выслушала мольбы и шутки и, не улыбнувшись, сказала: «Значит, так: сочиняете два-три стихотворных плаката к месячнику безопасности движения. Если понравится – будем с вами… что-нибудь думать».

Милицейская «болдинская осень» была очень трудной. В голову лезли мысли и рифмы, которые даже сегодня, в наш бесконтрольный век торжества неноменклатурной лексики, печатать неловко. Но с гордостью могу сообщить читателям, что на 27-м километре Минского шоссе несколько лет стоял (стоял на плакате, разумеется) пятиметровый идиот с выпученными глазами и поднятой вверх дланью, в которую (в эту длань) были врисованы огромные водительские права. А между его широко расставленных ног красовался наш с Зямой поэтический шедевр:

Любому предъявить я рад

Талон свой не дырявый,

Не занимаю левый ряд,

Когда свободен правый!

Это все, что было отобрано для практического осуществления на трассах из 15–20 заготовок типа:

Зачем ты делаешь наезд

В период, когда идет

Судьбоносный, исторический

24-й партийный съезд?

Зяма всегда и все в жизни делал очень аппетитно. Когда я видел, как он ест, мне сразу же хотелось есть. Он никогда не «перехватывал» в театре, между репетициями или во время спектакля. Все ели, потому что были голодны, а он терпел и ехал домой на обед или ужин.

У Тани Гердт фамилия не Гердт. У Тани Гердт фамилия – Правдина. Не псевдоним, а настоящая фамилия, от папы. Трудно поверить, что в конце XX века можно носить фамилию из фонфизинского «Недоросля», где все персонажи: Стародум, Митрофанушка, Правдин… стали нарицательными. Нарицательная стоимость Таниной фамилии стопроцентна. Таня не умеет врать и прикидываться. Она честна и принципиальна до пугающей наивности. Она умна, хозяйственна, начальственна, нежна и властолюбива. Она необыкновенно сильная. С ее появлением в жизни Зямы возникла железная основа и каменная стена. За нее можно было спрятаться. Такой разбросанный и темпераментный, эмоционально увлекающийся человек, как Зяма, должен был всегда срочно «возвращаться на базу» и падать к Таниным ногам. Что он и делал всю жизнь. Таня – гениальная дама, она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни.

Зяма был дико «рукастый». Такой абсолютный плотник. Всю столярку на даче он всегда делал сам. А на отдыхе, у палаток – скамейку, стол, лавку, табуретку; всё это он сбивал за одну секунду.

Я тут недавно вспоминал Зяму, когда у себя в Завидове пытался построить сортирный стул, чтобы была не зияющая дыра, а чтобы всё было удобно. Я мучился, наверное, двое суток над этой табуреткой. И когда я забил последний гвоздь, понял, что прибил этот несчастный стульчак с другой стороны, – вся семья была в истерике. И я вспомнил Зяму. Он бы соорудил все это за две минуты, и это был бы самый красивый и удобный уличный сортир в цивилизованном мире. Он сделал бы трон.

Галина Шергова,

режиссер, журналист, поэт

Виночерпий на пиршестве победителей. На празднике жизни. На котором он, в отличие от известных персонажей, не был чужим.

Разумеется, я должна тут одернуть себя – больно уж ударилась в восточно-вычурную стилистику повествования. Но не буду ее менять. Во-первых, потому, что Гердт сам любил подчас роскошества речи. А во-вторых, и главных, потому, что нет в таком зачине никаких излишеств и метафор. Просто он именно так вошел в мою жизнь. На празднике. Самом великом празднике нашего поколения – 9 мая 1945 года.

В тот день, ошалевшие от долгожданной радости, мы целый день блуждали по Москве, целуясь и братаясь с незнакомыми людьми, а вечером собрались на квартире моей подруги. Приходили самые разные посетители. И кто-то привел его.

Тоже узнанного только что. В комнату вошел маленький, худой человек на костылях. Вместо приветствия он отшвырнул костыли и, прискакивая на одной ноге, провозгласил: «Все! Они с нами уже ничего не смогут сделать!» И в этом ликующем утверждении была не только констатация окончания войны, беспомощности побежденного врага. «Они» вмещало в себя всех и вся, кто когда-либо попытается совладать с нашей жизнью, надеждами, порывами.

И вправду: все последующие полвека нашей дружбы я знала Зяму стойким оловянным солдатиком, которого не могли повалить ни трудности, ни покушения на свободу его выбора и человеческое достоинство. А доставалось ему достаточно всяких испытаний.

В тот вечер были извлечены все запасы водки, которую мы долго собирали, выменивая на хлеб, получаемый по карточкам. Очень хотелось этот хлеб съесть – мы все были молодые и голодные. Но мы копили водку к этому дню, который ждали так долго. И на этом пиршестве Гердт как-то естественно стал виночерпием. Не Саша Галич, не Семен Гудзенко, не те, другие, кто вернулся с войны, а он. Самый праздничный из всех. Он стал не разливалой, а виночерпием.

Не было привычных уже военных кружек и граненых стаканов. Откуда-то были добыты бабушкинские дореволюционные бокалы, и водка в гердтовских руках не плескалась, не бухала в емкости, а почтительно ворковала с хрусталем, подгоняемая Зямиными тостами, вроде бы и не подходящими к поводу питья: «За что же пьем? За четырех хозяек, за цвет их лиц, за встречу в Мясоед. За то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт!» Все мы, присутствующие там, были у истоков своей будущей поэзии или прозы. Всем нам верилось, что именно День Победы знаменует рождение будущих книг. Или фильмов. Или спектаклей. Откуда нам было знать, что дорога этих книг и фильмов к читателю и зрителю будет столь же трудной, а порой и смертельной, как и наши военные кочевья…

Но тогда пиршествовал праздник жизни, и все мы, самонадеянные и подвыпившие, верили безоговорочно: мы, и прозаики и поэты, станем полубогами. Недаром же тосты высокопарны, а виночерпий – великодушный хромой бес.

Что-то и впрямь не будничное, лукаво-бесовское было в его повадке. Даже имена реалий, окружавших его. Смотрите, как звучал адрес его жилья: Пышкин огород, Соломенная сторожка. Не какие-нибудь механические Метростроевская или Автозаводская. Там, на окраине с загадочным названием, Зямина семья жила в кособокой хибаре. Жалкой и немощной. Как-то, подведя меня к этой лачуге, Зяма сказал: «Вот тут будет висеть мемориальная доска: «Здесь жил и от этого умер Зиновий Гердт».

Обряжать притерпевшуюся обыденность в карнавальные одежды-шутки – удел избранных.

Не хохмить, не тужиться в остроумии по каждому поводу, а вот так – обряжать с легкостью – Гердт умел.

Однажды Зяма, Леша Фатьянов и я поехали в Ленинград. Денег у нас почти не было, но так как всем нам светили питерские гонорары, мы, шикуя, поселились в «Астории». Но дни шли, а денег нам не платили. Мы уже таились от администрации гостиницы. Но в один прекрасный вечер нас ухватила съемочная группа: герою фильма актеру Хохрякову требовалось для съемок пальто. А найти такой огромный размер они не могли. И вдруг – Фатьянов, высокий, могучий. «Дайте, пожалуйста, пальто в аренду. Мы оплатим».

На доходы со съемок фатьяновского пальто мы протянули три дня до получения первых гонораров. Гердт окрестил спасительную одежку «труппа из тулупа» и каждый вечер разыгрывал мини-спектакли, где в разных амплуа выступало это самое пальто. И так во всем.

Даже о своих многочисленных браках он рассказывал, чувствуя веселую плоть слова. Один из его тестей был крупной шишкой в Средней Азии. Зяма отзывался о собственной жизни: «Влачу среднезятьское существование». Другая его жена была скульптором. Лепила фигурки, игрушки. Он называл это «детский лепет».

Да, женитьбы были многочисленными. Признаюсь, я со своими однолинейными вкусами, направленными на красавцев, не очень понимала причины его оглушительного успеха у женщин. Хотя ценила и ум его, и талант, и непобедимое обаяние. Но, так или иначе, свидетельствую: Гердт нравился женщинам, пожалуй, больше других известных мне мужчин. Все они любили его самозабвенно и бескорыстно.

Меняли жен многие жрецы искусств. Помню разговор на Пушкинской площади драматургов Полякова и Прута. Оба они многократно уходили от жен, всякий раз строя квартиру для каждой. Тогда Прут, оглядевшись по сторонам, сказал задумчиво: «А неплохой городишко мы с тобой, Володя, отстроили!» Когда я рассказала эту историю Зяме, он грустно произнес: «На днях одна маленькая девочка сказала мне: «Мы получили комнату – семнадцать квадратных метров. Понимаете, квадратных!» А я даже обыкновенного метра никому не мог вручить. Обидно».

Действительно, настоящий собственный дом у него появился поздно. Вместе с настоящей женой. Когда Гердт женился на Тане и познакомил нас, я спросила его (Таня куда-то отошла):

– Ну, и какой срок отпущен этой милой даме?

Даже не улыбнувшись, он отвечал:

– До конца жизни.

– Что, как у Асеева, «из бесчисленных – единственная жена»? – Мы любили разговаривать строчками.

– Отсюда – в вечность. Аминь. А может – омен, возможны варианты.

Зяма сказал так. Так оно и произошло. Все предыдущие браки были как бы романами под общей крышей. Жизнь с Таней была семьей, домом, заботой, нерасторжимостью. И любовью. Не притушенной временем любовью.

Профессия настоящей жены – это множество ипостасей, порой вроде бы взаимоисключающих друг друга. Ведомый и поводырь, защитник и судья, подопечный и опекун… Таня – блистательный профессионал в этой старинной неподатливой должности.

Когда Зяма был уже безнадежно болен и терзаем болями, отхлынувшими силами, сомнениями, только она умела сказать: «Зямочка, надо». И он собирался. И, как гумилевский герой, «делал что надо». Она «учила его, как не бояться и делать что надо». Хотя этот маленький, хрупкий и немолодой человек и сам был мужественным до отваги. Но ведь и отважных оставляют силы…

За три месяца до кончины Зяма снялся в фильме по моему сценарию. Как? Это непостижимо – ему уже был непрост каждый шаг. Видимо, Таня сказала: «Зямочка, надо. Ты должен оставаться в форме». А может, и сам он решил, что нельзя потакать недугу. Да и дружбе он оставался верен, как умел это делать всегда. Он вышел на съемочную площадку, и никто даже не заподозрил, чего это ему стоило. И в перерывах он был Гердтом – праздником для всех, виночерпием общей радости. Ночью после съемок я мысленно перебирала подробности, детали нашей многолетней дружбы. «Детали», – произнесла я про себя. Детали. И их великий бог.

Подробности – понятие перечислительное. Деталь – самоценность каждого атома бытия в сложнейшем взаимодействии этих частиц, которыми правит их бог. Только исполненный деталей многозначный мир может стать искусством. Или любовью. Родство с этим богом – посвящение в художники.

Гердт был из посвященных. Во всех его работах детали звучания, смысла, жеста были бесчисленны и единственны для того жанра, в котором он в данный момент творил.

Жест – особый инструмент в его мастерской. Руки Гердта, красивые, разговаривающие и ваяющие. Именно ваяющие нечто из пространства, из плоти пустоты. С их помощью слово обретало вещественность, зримость. Действо наполнялось бытием и событием деталей. Да, он работал не только в разных жанрах, но и в разных видах искусства. Гётевскому Мефистофелю не претило рассказать о повадках морских котиков. В собственном закадровом тексте документального фильма, а захочется – о них же киплинговскими стихами. Оставаясь тем же, особым Гердтом, и всякий раз иным. Потому что управление деталями ему по плечу.

Стихосложением, мастерским жонглированием рифмами он тоже владел. Причем, чуткий к феномену стилистики, был и прекрасным пародистом. Играл в чужую манеру, играл звукосочетаниями.

К юбилею Леонида Утесова он сочинил музыкальное поздравление. Знаменитого утесовского извозчика приветствует возница квадриги на Большом театре:

«Здесь при опере служу и при балете я…» И по-ребячьи был горд найденной рифмой, упакованной в одну строку: «В день его семи-десяти-пяти-летия…» Леонид Осипович был в восторге. А вот Марк Бернес однажды на гердтовскую пародию обиделся… Впрочем, нет, не буду, не буду тасовать байки про Зяму. А то выходит какой-то дед Щукарь с изысканным мышлением и живописно-интеллигентной речью. Но и без баек – Гердт не Гердт. Точнее, без притчей, ибо в каждой забавной истории о нем заключен его способ общения с миром. Веселый и дружеский. Жизнь таких, как он, всегда потом расходится в апокрифах.

То, что ему бывало трудно, невыносимо больно, что в каждой работе он проходил через борения и сложнейшие поиски, было известно только ему. Да, может быть, еще Тане. Однажды он сказал мне: «Я вот что обнаружил: бывает так паршиво на душе, чувствуешь себя хреново, погода жуткая – словом, все сошлось. И тогда нужно сказать себе: «Все прекрасно», гоголем расправить плечи и шагать под дождем как ни в чем не бывало. И – порядок». Господи, какой простейший рецепт!

Юлий Ким,

поэт

ЗИНОВИЮ ГЕРДТУ

(СЫГРАВШЕМУ МЕФИСТОФЕЛЯ)

Вам дьявола играть не надо.

А почему?

А потому.

Вы человек такого склада,

Что не сыграть вам сатану.

В какой бы форме небывалой

И как бы ни велась игра,

Вас выдаст голос ваш лукавый,

Всегда желающий добра.

У вас такое порученье

От наших сереньких небес:

Свечи поддерживать свеченье

Меж Днепрогэсов и АЭС,

Чтоб я на свете жил и думал:

А все ж во мгле текущих лет

Есть этот бархат,

Этот юмор,

И грусть, и негасимый свет!

*

А не напрасно,

Не напрасно

Я записал Ваш адресок!

Ударил час, и грянул срок:

Вновь к Вам пишу.

И так же страстно.

Как в предыдущие разы,

Желаю всяческой тревоги,

Грозы, заразы и слезы,

Бузы,

Насильственной лозы,

Гюрзы, и бешеной козы,

И несчастливой полосы,

И слишком жирной колбасы