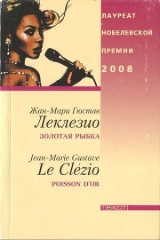

Текст книги "Золотая рыбка"

Автор книги: Жан-Мари Гюстав Леклезио

Жанры:

Классическая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)

7

Поначалу Париж – это была сказка. Я обегала все улицы, никак не могла насмотреться. А вот Хурия так и сидела в четырех стенах, стряпала, приглядывалась. Она боялась всего на свете. Как когда-то на постоялом дворе, я и по магазинам ходила, и всюду, куда понадобится. За покупками я отправлялась с утра пораньше, часов в семь-восемь, покупала картошку (мы почти одну вареную картошку и ели), хлеб, помидоры, молоко. Мясо было слишком дорого, да и все равно Хурия его здесь не ела. Боялась: вдруг подсунут свинину.

Деньги надо было экономить. Комната стоила в неделю пятьсот франков, за свет платили отдельно. Отопления не было. Кухня – общая для всех. Жильцы у мадемуазель Майер были в основном негры, она селила их по четверо в одной комнате. Сама она жила на том же этаже и без конца заглядывала, проверяла, что делается в квартире. За несколько дней я успела познакомиться с соседкой Мари-Элен из Гваделупы, которая работала в больнице Бусико, с ее другом Жозе, тоже антильцем, и со всеми африканцами: Нембаем, Мади, Антуаном и Ноно – он был маленький, ниже меня ростом, черный-пречерный и занимался боксом. Они мне очень нравились, веселые были, надо всем потешались, а хозяйку, мадемуазель Майер, за глаза называли «старая карга». Или еще «грымза» – так прозвала ее Фатима, которая жила до нас в нашей комнате. Мадемуазель Майер сказала, когда увидела нас: «Вообще-то арабов я никогда не пускаю». Но нам она сделала исключение, наверно, из-за цвета моей кожи.

Да, в первое время мне очень нравился этот город. Было немножко страшно, оттого что он такой большой, зато удивительные вещи и необыкновенные люди встречались в нем на каждом шагу. То есть, наверно, он мне виделся таким.

Первое, что поразило меня, – собаки.

Повсюду собаки.

Каких только не было – большие, толстые, маленькие на коротких лапах, были такие лохматые, что не поймешь, где у них голова, а где хвост, и завитые, будто только что из парикмахерской, аккуратно подстриженные, похожие на львов, быков, барашков, тюленей. Были совсем небольшие, ни дать ни взять крысы, и дрожали так же, и так ж злобно глядели. Были и большущие, с теленка или осла, со зверским оскалом, брыластые, когда такая зверюга мотала головой, пенистая слюна летела во все стороны. Собаки жили в квартирах в богатых домах и разъезжали в американских, английских и итальянских машинах. Были и такие, которых хозяйки выносили на улицу на руках, украшали бантиками и одевали в клетчатые жилетики. Я даже видела, как одна собака гуляла на поводке, привязанном к хозяйкиной машине.

Я не хочу сказать, что у нас собак вовсе не было. Были, и много, но все похожие, цвета пыли, желтоглазые и такие поджарые – ну прямо осы, а не собаки. Там я приучилась держать с ними ухо востро. Если какая-нибудь псина порывалась за мной увязаться или даже просто не уходила с моей дороги, я выбирала камень поострее и замахивалась – обычно этого было достаточно, чтобы прогнать кабысдоха. Я делала это не задумываясь. Так привыкла гонять собак, что в первый раз, когда в Ботаническом саду большая тощая собака на длиннющем поводке, который растягивался – на пружинке, что ли? – стала обнюхивать мои пятки, я тут же замахнулась. Только камня у меня не было, в Париже они на улицах не валяются. Собака посмотрела на меня удивленно, наверно, решила, что я играю в мяч. Зато хозяйка все поняла и так меня облаяла, будто это в нее я хотела бросить камень.

Потом я не то чтобы привыкла, но меньше обращала внимания на собак. У них у всех были хозяева, их водили на поводках, поэтому бояться было нечего, разве что их дерьма, на котором, чего доброго, поскользнешься и кости переломаешь.

Улицы Парижа казались мне бесконечными. А некоторые и правда были без конца – проспекты, бульвары; они терялись в потоках машин, исчезали между высокими домами. Мне, знавшей только улочки милля, трущобы Табрикета да обсаженные жасмином аллейки Приморского квартала, открывался город, огромный, неисчерпаемый. Мне думалось, что, захоти я пройти все его улицы одну за другой, то целой жизни на это не хватит. Лишь малую толику города увижу я, и совсем немного лиц увижу.

Да, я смотрела все больше на лица. Как и собаки, они были разные-преразные. Заплывшие жиром, старые, молодые, костляво-тощие, бледные, точно белая глина, и смуглые, черней моего, глаза на которых словно светились изнутри.

Первое время я только и делала, что пялилась на людей. Порой мой взгляд, казалось, ловили, всасывали чьи-то глаза, и я не могла от них оторваться. Я попробовала носить темные очки – как маску, но солнца было мало, а мне не хотелось упустить ни единой мелочи, выражения лиц, блеска глаз.

Очень скоро я нажила неприятности. Мужчины, на которых я так смотрела, увязывались мной. Они думали, я проститутка, пригородная шлюшка-иммигрантка, вздумавшая озолотиться на центральных улицах. Они так и вились вокруг меня. Заговорить не решались, боялись влипнуть в историю. Однажды какой-то старикан взял меня за локоть: «Может, сядешь ко мне в машину? Поедем купим тебе вкусное пирожное».

Он очень крепко сжимал мой локоть, и глаза у него были, как у того типа, что приставал ко мне в ресторане, тогда, с Хурией. Теперь-то я кое-что знала, сами понимаете. Я обругала его сначала по-арабски: кобель, старый сводник, будь проклята вера твоей матери! Потом еще и по-испански соñо, pendejo, maricon! Он так от этого обалдел, что выпустил мою руку, и я задала стрекача.

Вообще-то, когда за мной шел мужчина, я это сразу чувствовала. И удирать от них наловчилась. Но увязывались и женщины. Те были похитрее. Всегда умудрялись притиснуть меня в таком месте, откуда было не убежать. На переходе, к примеру, или на эскалаторе в большом магазине, или в вагоне метро. Я боялась их. Они были высокие, белокожие, в шлемах черных волос, в кожаных куртках и сапожках. У них были странные голоса, хриплые и какие-то усталые. Женщину я и обрубать не могла. Просто выворачивалась и с бешено колотящимся сердцем бежала через дорогу между машинами, неслась очертя голову.

Как-то раз в одном кафе, в туалете, я очень испугалась. Туалет был в подвале, большой, шикарный, на стене зеркало, а вокруг него лампочки. Я мыла руки и брызгала водой себе на лоб, как делала всегда, чтобы пригладить непослушные волосы, и тут ко мне подошла и стала слева женщина – нестарая, довольно полная женщина с крупным носом и мелкими морщинками на щеках, с пучком светлых волос. Она принялась краситься, а я посмотрела на нее в зеркале, может, разок-другой, не больше, только и успела разглядеть глаза, зеленовато-голубые. Она водила маленькой щеточкой по ресницам, красила их черным.

И вдруг эта женщина точно с цепи сорвалась. Я услышала ее голос, странный такой, злой, с металлом, как у Зохры, когда та сердилась:

– Что ты на меня вытаращилась? Что со мной не так?

Я повернулась к ней. Никак понять не могла, что она говорит.

– Отвечай, паршивка, что ты на меня так смотришь?

Глаза у нее были немного навыкате, такие светлые, что я отчетливо видела зрачки в середине, и мне казалось, будто они сужаются и расширяются, как у кошки. «Я вовсе на вас не смотрела…» – пролепетала я. Но она пошла на меня, и такое в ней было холодное бешенство, что я обомлела. «Врешь, мерзавка, смотрела, глаз от меня не отрывала, пока я не глядела в твою сторону, я же чувствовала, как ты ешь меня глазами!» Я попятилась в угол, а женщина все наступала. Она вцепилась мне в волосы обеими руками и ткнула головой в раковину. Я поняла: все, сейчас как стукнет, как размозжит мне голову о мраморную плитку, – и завизжала. Она отпустила меня. «Ах ты дрянь! Гаденыш!» Забрала свои вещи. «Не смей на меня смотреть! Опусти глаза! Глаза опусти, кому говорю! Попробуй только посмотреть – убью!» И вышла. Мне было так страшно, что ноги не держали. Сердце отчаянно колотилось, к горлу подступала тошнота. С тех пор в эти подвальные туалеты я ни ногой.

Так я обвыкалась мало-помалу в новой жизни. А Хурия за мной не поспевала. Неповоротливая от беременности, она почти никуда не выходила, разве что из комнаты в кухню, когда там не было Мари-Элен. Антильцев она боялась. Говорила, все они колдуны. А я думала: она так говорит потому, что они черные, как я. Каждый вечер Хурия пересчитывала свои деньги. Прошло всего три месяца, как мы уехали из Мелильи, а ее сбережения уже растаяли наполовину. Я понимала, что, если так пойдет и дальше, к осени мы останемся без гроша.

Хурия ходила точно в воду опущенная, и я утешала ее как могла. Обнимала, говорила: «Все будет хорошо, вот увидишь». Я обещала ей много всякого разного, что мы найдем работу и хорошую квартиру на берегу Уркского канала, и будем жить как люди, и забудем клоповник мадемуазель Майер.

А выручила-то нас Мари-Элен. Нам уже нечем было заплатить за комнату, и я подумывала опять заняться воровством, когда она однажды спросила меня на кухне: «А работа в больнице вам бы подошла?» Спросила безразличным тоном, но по ее глазам я поняла, что она обо всем догадалась и пожалела нас.

Работа была хорошая – санитаркой. И приняли сразу. Соседка представила меня как свою племянницу – кожа-то ведь черная, – сказала, что у меня есть документы, что я с Гваделупы. В больнице только удивились, что я не понимаю по-креольски, и Мари-Элен объяснила: «Она там родилась, но ее мать сразу после этого уехала в метрополию, где ж ей помнить». Мне даже имя менять не пришлось, оказывается, Лайла – тамошнее имя. Мари-Элен записала меня под своей фамилией: Манжен.

Я работала в Бусико с семи утра до часу дня, на половинном окладе, но этого хватало на квартирную плату и еще на кое-какие расходы. Деньги Хурии можно было не тратить. Вдобавок я могла обедать в больничной столовой. Мари-Элен занимала мне место рядом с собой и набирала для меня всякой еды на свой поднос. Она была такая ласковая, мне нравились ее глаза, всегда чуть влажные. Но бывало, в нее точно бес вселялся. Как-то раз, когда мадемуазель Майер, уж не помню за что, прицепилась к Хурии и грозила выставить ее на улицу, Мари-Элен схватила в кухне нож для мяса и замахнулась на хозяйку: «Только попробуйте выгнать хоть кого-нибудь! За что только дерете с нас такие деньжищи, подлая старая карга!»

Больше всего я полюбила вечеринки. Время от времени, когда был чей-то день рождения или еще какое-нибудь торжество, чернокожие жильцы задергивали все шторы, и квартира тонула в сумраке. Африканцы играли на барабане, большом, деревянном, обтянутом кожей, били по нему легонько, кончиками пальцев; везде зажигали свечи, и парни танцевали. Ноно, боксер-камерунец, танцевал почти голым, а бывало, и вовсе в чем мать родила, посреди коридора, из комнат доносился смех, звонкий голос Мари-Элен, она говорила на своем певучем, как звуки скрипки, языке. Жозе, приятель Мари-Элен, доставал саксофон и играл джазовую мелодию, медленный фокстрот, время от времени что-то визгливо выкрикивая. Мадемуазель Майер в такие дни запиралась в своей комнате и носа не смела высунуть, пока продолжалась вечеринка. Хурия тоже сидела у себя, но музыку слушала. А я то входила, то выходила, вдыхала запахи дыма, готовящейся еды, пробиралась между танцующими, помогала Мари-Элен собрать стаканы. Хурии я приносила угощение, полные тарелки риса с кокосами, тушеной рыбы, жареных бананов. И танцевала тоже, то с африканцами, то с большим чернокожим и зеленоглазым антильцем по имени Дэнис. Как-то он прижал меня к себе слишком крепко, и Мари-Элен выдала ему по первое число: «Осади назад, эта девушка не из таких, она моя племяшка!» Когда вечеринка заканчивалась, я помогала Мари-Элен убраться. Ей было трудно нагибаться за разбросанными салфетками и бумажными тарелками. Однажды она усмехнулась: «Что ж, хоть не я одна». Я не поняла, о чем она. «Ну да, не я одна ребеночка жду, а ты что, не замечала?» Она посмотрела на меня с жалостью. «Глупенькая ты, совсем жизни не знаешь. Чему только тебя мать учила?» Это она Хурию имела в виду. «Она мне никакая не мать». Мари-Элен рассмеялась: «Ладно, мать, не мать, а своего ребеночка она раньше меня родит».

В первый раз мы с ней об этом заговорили. Я давно знала, что должна рассказать ей все как на духу, да только не знала как. Я ведь только врать умела, потому что, с тех пор как осталась одна, без Лаллы Асмы, мне ничего другого не оставалось. Один раз я было начала: «Я говорила тебе, что у меня нет родителей?» Но Мари-Элен не дала мне и рта раскрыть: «Послушай, Лайла, не сейчас. Когда-нибудь мы поговорим об этом, но не сейчас. Мне не хочется этого слушать, а тебе не хочется рассказывать». Она была права. Наверно, догадалась, что я совру.

Все лето я продолжала узнавать Париж. Погода стояла чудесная, небо голубое, без единого облачка, деревья были еще отчаянно зеленые. От августовских гроз вздулась Сена. Днем, закончив работу в больнице, я шла вдоль реки до самых мостов, что соединяют два берега перед большим собором. Мне еще не наскучило ходить по улицам и проспектам. Теперь я забредала все дальше. Иногда садилась в метро, чаще в автобус. К метро я никак не могла привыкнуть. Мари-Элен смеялась надо мной, говорила: «Глупая ты, наоборот, там хорошо, летом прохладно, зимой тепло. Сиди себе в уголке с книжкой, никто и внимания не обратит». Но дело было не в людях. Просто под землей я чувствовала себя нехорошо. Не хватало дневного света, и что-то давило на грудь. Я могла ездить только по открытым линиям, от Аустерлицкого вокзала или еще к станции «Камброн». Я садилась в первый попавшийся автобус, ехала до конечной. Названий улиц не читала вовсе. Старалась увидеть как можно больше всего – людей, домов, магазинов, скверов.

По каким только кварталам я не ходила – Бастилия, Федерб-Колиньи, Шоссе-д'Антен, Опера, Мадлен, Севастопольский бульвар, Контрескарп, Данфер-Рошро, Сен-Жак, Сент-Антуан, Сен-Поль. Были кварталы зажиточные, чистенькие, спавшие в три часа пополудни, были простонародные, шумные кварталы, длинные стены из красного кирпича, похожие на тюремную ограду, лестницы, подъемы-спуски, маленькие пустые площади, пыльные садики, полные странных людей, скверы в час, когда выбегает перекусить ребятня, железнодорожные мосты, подозрительного вида гостинички и их постоялицы – девушки в черных кожаных одежках, дорогие магазины, часы, драгоценности, сумочки, духи в витринах. Я приехали Париж в кожаных сандалиях – к осени они совсем развалились. В магазине возле Итальянской заставы я купила себе белые кеды, неказистые, зато ходить в них можно было километрами.

На улицах я ни с кем не разговаривала. Порой на меня заглядывались, иногда и подойти порывались. После того случая в туалете кафе «Режанси» я больше не смотрела людям в глаза. Шла с отсутствующим видом, как будто знала, куда иду. А уж если кто увязывался, то заходила в какой-нибудь дом, пережидала в темном подъезде, считала до ста и шла дальше.

Попадались странные места, особенно близ вокзалов. Улица Жан-Бутон, набережная Гар. Парни в больших не по размеру куртках, девушки в джинсах и косухах. Обесцвеченные волосы, худые, заостренные лица и отсутствующие, пустые глаза. Как-то раз по дороге домой я попала в потасовку. Было жутко и непонятно. Сначала какие-то люди, мужчины и женщины, бежали, толкаясь и надсадно крича. Турки, по-моему, а может быть, русские, не знаю. Потом несколько молодых парней в кожаных куртках, с дубинками и бейсбольными битами в руках. Они промчались совсем близко от меня – я с перепугу так и застыла на краю тротуара, – и один из кожаных с размаху толкнул меня ладонью. Я увидела его перекошенное лицо, рот, глаза, на секунду вперившиеся в меня, колючие и сухие, как у ящерицы. Все убежали. Я упала на колени у водосточного люка и не могла шевельнуться. Потом завыла полицейская сирена, и я едва успела добежать до дверей дома мадемуазель Майер.

А дома Хурию трясло как в лихорадке. Когда я вошла в темную комнату и включила свет, то не узнала ее глаз – это были глаза затравленного зверя. Мне стало не по себе – ведь я знала ее такой беспечной, такой жизнерадостной.

– Что с тобой?

Хурия не ответила. Она уставилась на мои ноги, и я поняла, на что она смотрит так пристально: на мои разорванные на коленках брюки и расплывающееся по ткани кровавое пятно. «Я упала, – сказала я, – оступилась на лестнице». Но врать ей было бесполезно, я это знала. Она произнесла сдавленным голосом: «Я хочу уехать отсюда, у меня больше нет сил». И тут уже я отрезала, совсем как она перед отъездом: «Это невозможно. Ты не можешь вернуться туда. Нас с тобой обеих упекут в тюрьму. И ребенка своего ты даже не увидишь. Его отнимут у тебя». Я говорила это и для себя тоже. Чтобы не забывать, что сделали со мной, когда я была ребенком. Отняли у матери, засунули в мешок, избили и продали. Память нахлынула вдруг, кислотой разъедая горло. «Лучше умереть». И я сказала эти слова, как сказала она в Табрикете, приставив к горлу ножик.

В конце того лета я познакомилась с докторов Фромежа. Наверно, она, эта докторша, давно заприметила меня, когда я возила по коридорам тележку с грязным бельем. Доктор Фромежа была невропатологом, работала на четвертом этаже, но постоянно забегала то в одно отделение, то в другое. Она спросила у Мари-Элен, как меня зовут, все обо мне разузнала. И вот однажды перед обедом Мари-Элен отвела меня в сторонку. Она говорила своим обычным, протяжным и певучим голосом, но в глубине ее больших золотистых глаз я кое-что прочла. Смущение и насмешку, что ли, а может, опаску. «Слушай, Лайла, – начала она, – ты, конечно, поступай как знаешь, но я хочу тебе сказать, что тобой интересуется одна важная птица». Я смотрела, не понимая, и Мари-Элен добавила: «Это доктор Фромежа, заведующая неврологическим отделением, она хочет тебе помочь. У нее найдется для тебя работа, так что, если захочешь, ты можешь с ней познакомиться». Не скажу, что я обрадовалась, – я ведь как раз не хотела новых знакомств, не собиралась ни с кем больше сходиться. Хотела по-прежнему скользить между людьми, как рыбка между камнями в горной речке.

Мари-Элен нахмурилась: «Пора тебе наконец подумать и о своем будущем, я не могу вечно тебя здесь прикрывать, это рискованно, ты без документов, а местом-то рискую я». Впервые она дала мне понять, что я ей обязана. Если б я могла, то просто ушла бы из больницы, но как же тогда Хурия, совсем павшая духом, одинокая, ведь нам были до ужаса нужны деньги. Я спросила: «И что же я должна делать?» Мари-Элен одернула меня: «Да что ты такое себе вообразила? Эта дама предлагает тебе поработать у нее, только и всего, убрать, постирать, сходить за покупками. Работать будешь каждый день, и обедать сможешь у нее дома. Она ждет тебя завтра, сразу и приступай. Это тебя устраивает?» Я опустила голову. Мне не хотелось ссориться с Мари-Элен. Она действительно много для меня сделала. Просто потому, что хорошо ко мне относилась, ей нравились мои волосы, мои глаза, похожие на ее, глаза газели, как говорила когда-то моя хозяйка. Она обняла меня. «Послушай, хочешь, я пойду с тобой, сама тебя представлю? Попрошу Сесиль подменить меня завтра».

Так она и сделала. Вряд ли у нее было что-нибудь плохое на уме. Она хотела мне помочь, хотя, может быть, в глубине души немножко завидовала и сама бы не отказалась, чтобы ее приветил кто-то из начальства. Ей нелегко жилось, Мари-Элен, нахлебалась она горя, и с дочкой своей, и с мужем, который много лет бил ее каждый вечер. У нее не хватало переднего зуба – это он когда-то толкнул ее лицом на зеркальный шкаф. Она хотела, чтобы я жила по-другому. «Посмотри на меня, – говорила, – ну разве это жизнь?» Она хотела, чтобы я ушла от Хурии. Хотела, чтобы я стала человеком.

Мадам Фромежа жила в Пасси, на тихой улочке, в доме за высокими железными воротами на столбах, и цифра 8 была железная, кованая, а фасад белый, и острая крыша, и прямо под крышей – маленькое окошко, которое мне сразу понравилось.

Мари-Элен представила меня доктору Фромежа. Я столько слышала о ней, так боялась этой встречи, думала, что увижу светскую даму вроде мадам Делаэ в Рабате, воображала ее золотые украшения, безукоризненный серый костюм, бледное лицо с холодными глазами и готовилась, если мне хоть словечко придется не по нутру, дать деру. Но мадам Фромежа оказалась совсем не такой. Она была маленькая и живая, с иссиня-черными волосами, а глаза так и искрились весельем, да еще и одета чудн о : в широченных защитного цвета брюках и длинной небесно-голубой блузе, похожей на халат. Она увидела меня и сразу обняла. И воскликнула: «Да она просто прелесть!» Приготовила нам чай с пирожными, а сама не могла усидеть на месте, все сновала по квартире вприскочку, воробышком. «Лайла, ты уж поухаживай за мной, хорошо? Детей у меня нет, ты станешь мне дочкой, будешь заниматься всем в этом доме. Мари-Элен сказала мне, что раньше ты ухаживала за старой больной женщиной. Ну я, как видишь, не такая старая и совсем не больная, но ты обращайся со мной, будто я такая же, поняла?» Я пила чай и кивала. У меня в голове не укладывалось, что она так говорит о моей хозяйке, словно и вправду это у меня работа была такая – ухаживать за больной старухой. А в глубине души я знала, что так оно и есть, что это действительно была моя работа с малых лет.

Работать у мадам Фромежа мне понравилось. Я проводила у нее весь день, убиралась в доме. Делала все то же, что когда-то в милля, в домике Лаллы Асмы. Подметала двор, потом крыльцо, сгребала падавшие с каштанов листья, веточки, мусор от соседних многоэтажных домов. Потом я мыла пол, вытряхивала ковры. Палас подметала метелкой из прутьев, которую нашла в подвале. Как-то мадам пришла пораньше и расхохоталась: «Да нет же, Лайла, для этого есть пылесос!» А я боялась этой машины, которая рычала, и свистела, и все засасывала, даже чулки и тюлевые занавески. Потом ничего, привыкла.

Еще я ходила за покупками. В магазинах поблизости все было дорого, я садилась в автобус и ехала на рынок на улицу Алигр. Покупала апельсины двухкилограммовыми пакетами, помидоры, кабачки, дыни. Кухня у меня всегда была полна фруктов. Мадам нарадоваться не могла. Она оставляла мне сотню франков одной бумажкой на столике в прихожей, а я выкладывала на блюдечко сдачу, старалась тратить как можно меньше. Я готовила салаты, каждый день разные, с тунисскими маслинами, с изюмом, с винными ягодами, патиссонами, киви, авокадо, желтыми и красными перцами. Украшала большими листьями зеленого салата, цикория, эскариоля, валерианницы, одуванчика, и листьями кабачков тоже, и красной капусты. Я наполняла большую белую миску и ставила ее посередине стола на белую скатерть, и серебряные приборы на ней блестели, и стоял графин с холодной водой. Я оставляла все и уходила. Возвращалась в квартиру мадемуазель Майер, и там все казалось мне серым, унылым, убогим. Хурия валялась на диване и жевала хлеб. Она стала обидчивой, жаловалась: «Ты меня бросила. Оставляешь на целый день совсем одну, и я все время плачу. Для этого я привезла тебя сюда?» Ревновала, завидовала. «Теперь-то я тебе больше не нужна, теперь ты нашла себе друзей получше, скоро совсем уйдешь, а я умру в этой дыре, и некому будет даже воды мне принести!» Я как могла ее успокаивала, обещала ей, что накоплю денег и мы уедем на юг, в Марсель, в Ниццу. Я говорила с ней как с маленькой.

Наверно, она была права. Мне хотелось уйти. Хотелось оказаться подальше от улицы Жан-Бутон, от грязных клоповников, от торговцев дурью, от кожаных парней с битами, которые топотали и били встречных арабов и негров.

Мне было хорошо, когда я открывала кованые ворота с восьмеркой и входила в старый тихий домик, в котором своими руками все прибрала и вычистила, – словно еще была жива Лалла Асма и настоящей хозяйкой этого дома была она.

Я думала о том, что с моих малых лет все люди только и делали, что ловили меня в свои сети. Вязали по рукам и ногам. И чувства их, и немощи – все это были расставленные на меня силки. Сначала Лалла Асма, потом ее невестка Зохра, и госпожа Джамиля, и Тагадирт, а теперь вот и Хурия туда же. Мне казалось, будто меня душат. С ней мне никогда из этой жизни не вырваться. Придется вернуться назад, снова жить в Табрикете, сидеть в четырех стенах у Тагадирт и видеть только кусочек ухабистого проулка, да мост для будущего скоростного шоссе, да крыс, скребущих лапками по крышам.

Нехорошо это с моей стороны, согласна, но я так больше не могла. В час, когда мне пора было возвращаться домой, на улицу Жан-Бутон, я взяла и осталась у мадам. Осталась и продолжала убираться на кухне. Начищала до блеска кастрюли, кафельную плитку, краны. Просто чтобы не думать, ни о чем не думать.

Мадам вернулась пораньше. Увидев меня, она ничего не сказала, сразу все поняла. Обняла меня и расцеловала, не успев даже снять плащ, с ключами в руках. «Я очень рада, моя милая, – улыбнулась она, – я ждала этого дня, знала, что когда-нибудь он наступит». Я не очень поняла, о чем она. Она уже раньше показывала мне комнатку за кухней, с отдельным выходом на черную лестницу. Туда-то я и отнесла мою сумку и старенький транзистор – все, что у меня было. Мадам так ни о чем и не спросила. Как будто так и надо, как будто я жила у нее давно, не первый месяц, не первый год. После Хурии я просто душой отдыхала. Даже с Мари-Элен мне было тяжко, она все хотела знать, принимала близко к сердцу. Я даже о Ноно больше не думала. Он тоже опутывал меня своей сетью. Хотел, чтобы мы встречались, чтобы я стала его девушкой. Он был славный, хорошо смеялся, мне было с ним весело, но я все время боялась, что его заберут в полицию, он ведь камерунец, тоже без документов. Я как чувствовала, что рано или поздно его схватят, и не хотела, чтобы меня сцапали заодно.

Да, у мадам я отдыхала. Знала, что здесь со мной ничего не случится. Зажиточный квартал, маленькая улочка с поворотом, коттеджи с садиками, богатые многоэтажные дома, светловолосые детишки в школьных формах. Полиция сюда и не совалась. Первое время после моего водворения в Пасси я целыми днями спала. Мне казалось, будто я не высыпалась много лет, потому что жила, не зная, где буду завтра, или, может быть, от страха, что полиция Зохры опять меня настигнет. А на улице Жан-Бутон негры постоянно лаялись с мадемуазель Майер, и панки с дубинками топотали под окнами, бежали, чтобы бить арабов. И полицейская сирена ревела каждую ночь, перекликаясь с жутким завыванием «скорой помощи».

Я отсыпалась, спала до девяти, до десяти часов. Иногда меня будила мадам. Она отдергивала занавеску, и солнечный свет щекотал мне веки. Я видела красный виноград за окном. Слышала птичий щебет. Я сворачивалась калачиком в постели, тянула время, вставать не хотелось, а мадам садилась на краешек кровати, легонько проводила ладонью по моей щеке, точно котенка гладила. И ее голос тоже ласкал меня. Слова сквозь дремоту казались мне пушистыми. «Лежи, моя милая, лежи, не вставай, здесь твой дом, дай, я тебя побаюкаю, ты моя девочка, я так давно тебя ждала, я не дам тебя в обиду, ничего больше не бойся, я с тобой. Моя девочка, детка моя…» Она говорила такие слова, наклонившись близко-близко, к самому моему уху, и еще много всего говорила своим хрипловатым голосом, низким и нежным, а ее теплая сухая рука скользила по моей щеке, гладила волосы на шее, и пальцы путались в моих кудрях. Сама не знаю, нравилось ли мне это. Было странно, как продолжение сна, казалось, будто я плыву на облаке. Я вздрагивала, какая-то волна пробегала по спине, поднималась откуда-то снизу в животе, и я отчетливо ощущала каждое свое нервное окончание, всей кожей, от пальцев ног до ладоней, и не могла пошевелиться. Потом я засыпала, а когда открывала глаза, оказывалось, что уже день и мадам ушла на работу. Тогда я вставала, направлялась в ванну и долго стояла под прохладным душем, чтобы проснуться окончательно.

Я больше не ездила далеко за покупками. Теперь мне было страшно покинуть этот квартал, уйти с тихой улицы, потерять из виду ворота с номером 8. Я ходила в булочную на углу, а фрукты, овощи и сыр покупала у метро. Денег стало не хватать. Чтобы не просить, я добавляла из собственных сбережений. Я ведь думала, что мадам Фромежа наняла меня за смекалку, за то, что я умею дешево покупать, и ни к чему было ей знать, что я обленилась и не экономлю больше ее деньги. А потом, когда и мои уже были на исходе, я несколько раз воровала – лососину в упаковке, печенье, а то еще салфетки. Сноровки я не потеряла, руки дело помнили, а лавочники в Пасси были как дети малые, никто меня не заподозрил. Только один раз вышло неладно. Я даже не поняла сначала, но осталось странное ощущение тайны, чувствовался в этом какой-то скрытый смысл, которого я не могла разгадать. Была одна продавщица в мини-маркете, молодая, костлявая, с волосами как пакля. Когда я выходила, она так уставилась на меня, что я подумала, все, попалась, наверно, она засекла, как я украла пепельницу. Я хотела было достать ее из кармана и расплатиться, но продавщица сказала только, медленно так, чеканя каждое слово: «Так это, значит, ты новенькая?» – «Новенькая кто?» – пролепетала я. Она все буравила меня своими блеклыми холодными глазами. Потом хмыкнула: «Да, да, милашка». Уложила все мои покупки в пакет, протянула его мне и денег не взяла. Я убежала со всех ног, боялась, что ли, что она меня окликнет.

Время от времени я звонила Хурии. Чтобы мадемуазель Майер позвала ее к телефону, врала, мол, я далеко, в Англии, в Америке. «Вот как?» – произносила она нараспев своим писклявым голосом. И через минуту я слышала другой голос, грудной и хриплый, голос Хурии. Она говорила со мной по-арабски, я отвечала по-французски.

– Где ты?

– В Париже, не в Америке.

– Когда придешь?

– Не знаю. Послушай, я так занята, много работы.

– Ага…

– Правда, честное слово, у меня совсем нет времени. И потом, это далеко, на другом конце города.

– Ага, ага.

– Почему «ага»? Ты что, мне не веришь?

Молчание.

– Послушай, я тебя обязательно навещу, как только смогу вырваться. Тебе ничего не нужно? Деньги у тебя еще есть?

– Есть. Осталось немного.

– Ну все, пока. Я еще позвоню.

– Зачем ты мне врешь? Ты же не придешь, покуда я на тот свет не отправлюсь.

– Послушай, я не вру. Я никак не могу сейчас прийти. Но я тебе еще позвоню.

– Ладно.

– До свидания.

– Салам, Лайла.

– Салам, халти.

Меня жег стыд. Полчаса на метро – и я была бы у нее. Но от одной только мысли об улице Жан-Бутон меня тошнило. Словно какая-то стена отделяла меня от этого места.

Однажды утром пришел Ноно. Уж не знаю, как он меня отыскал, может, выпытал адрес у Мари-Элен. Хотя она с ним не откровенничала, скорее в больнице разузнал. Я вышла за покупками, смотрю – он стоит. Наверно, долго ждал под дверью, в своей легкой кожаной курточке на холодном осеннем ветру. Он хлюпал носом, был простужен. И так просиял, увидев меня, что я просто не могла его отшить. А он вдруг оробел.