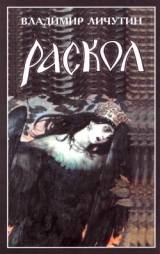

Текст книги "Раскол. Книга III. Вознесение"

Автор книги: Владимир Личутин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

И решил Мещеринов деятельным умом: ежли жаждою и голодом не выморить воров, а хлеба в амбарах насыпано лет на восемь – десять, то можно же всякими теснотами изо дня в день прижимать воров, точить их язвы, создавать всякую неудобицу, а то и подсылать льстивые посулы и ложные наговоры мятежникам, чтобы смущать душу, и те в глухом сиденье в малом кугу, когда и ближнего сотоварища рожа обрыднет, скоро сами себя возненавидят, начнут люто грызться и побегут вон. И что св. Филипп в свое время измыслил на благо, воевода решил его труды похерить.

Из отписки Мещеринова государю:

...

«… А которые, государь, проведены были семьдесят озер в Святое озеро, я те истоки велел засыпать накрепко, прокопать и спустить в море. И у них, воров, в Святое озеро прибыли нет ниоткуда. И мельница в монастыре молоть перестала; а в осень и весною с дожжей и снегу вода с горы в Святое озеро пойдет, и у них в монастыре мельница учнет молоть по-прежнему; и я, холоп твой, осмотрел место, что можно та вода из Святого озера выпустить в Гагарье озеро, а рву, государь, по мере будет копать семьдесят четыре сажени, и как из Святого озера воду выпустить, и не только мельница молоть перестанет, что и в монастыре трубами в колодезь вода не пойдет, а рва мне для выпуска воды копать некем, ратных людей мало, и те на работе крепят шанцы и стоят в караулах непрестанно. А в твоей волости, которые даны в Крестный и Соловецкий монастыри для работы посошных людей, без твоего указу послать я, холоп твой, не посмею. А надо на ту работу, что вода пропустить, сошных людей с двести и больше…»

* * *

Царского стремянного, бывшего ныне как бы не у дел, воевода послал досматривать за сошными мужиками, что заваливали камнем и землею канавы, прорытые к Святому озеру еще во времена игумена Филиппа, кайлили к морю стоки и спускали воду. Вроде бы не в явной опале служивый и к вине допросами не приведен, но не стало к нему веры: из Новугородской чети и из Тайного приказа доносили в челобитьях, чтобы за стремянным держать крепкий глаз; ведь среднего брата Феодора Мезенца казнили в Окладниковой слободке за бесчиние и хулу на царский дом, старший брат Феоктист-монах нынче засел с бунтовщиками в Соловецком городе на острову, из обители прочь нейдет, вот и от младшего брата по всем приметам не вем чего ждать, может и сблудить, огоряй и ворам потаковщик, ибо норовом вспыльчив и переменчив, в житье одинок, к деньгам холоден, с ближними по службе резок и дерзок, к начальству не поклончив. Полковой священник приступал к Любиму с расспросами, к исповеди почасту приглашал, но стремянный, наверное, ваньку валял и ни в чем дурном и смутительном не открылся. Но ссадил Мещеринов Любима Ванюкова со своей ладьи, отправил в шатры на стан, к трапезе своей не приваживал, вином более не угащивал, совета не испрашивал, хоть и был стремянный выходцем из поморских мест, за шахмат с ним не садился, чем сыну, влюбленному в молодца по уши, досадил до слез и уныния.

А у стремянного, словно родимого дома не покидал, все стонал в ушах воп матушки Улиты: «Прокляну и до скончания века быть тебе проклятущим, дьявол косоротый»; а в глазах стояло истерзанное муками измозглое, как коровья кость, лицо брата, присыпанное снежной пылью, с мерзлым колтуном волос; таким откопал юрода из сугроба за Иньковым ручьем, в подобном виде, как из могилы восстав, когда-то явился Феодор в слободку середь зимы, бредя за опальным обозом протопопа Аввакума. Ночью в избе Феодор отмяк, отволгло лицо, покрылось испариной, глаза приотпахнулись, и оттуда потекла густая теплая синь, и губы прираспустились, и в черной ямке рта, как почудилось Любиму, обнаружились молочной белизны зубы, и седатая шерсть на скульях как бы завилась в баранью смушку. Ой, и чего только не помстится с горя при свете лучины: это десны обметало плесенью от постов и долгой туги. Мать разобрала гребнем волосы, обмыла родное тело, завернула в холщовый саван, а на Любима и не взглянет, каменная и неприступная, будто на нем лежит вина; будто бы он, повязанный служебной лямкою с государем, перенял и на себя немилосердность его сердца; вроде бы он, Любим, заместо палача накинул на шею пеньковую петлю и столкнул брата с березовой стулки.

«Тебе бы умереть-то, а ты застишь свет, отелепыш, как сухостоина в бору», – не слыша слов своих, ненавистно шепчет Улита Егоровна, творя смертную обрядню, спешно проговаривая Псалтырю, подслеповато выхватывая из рукописанной полууставом книги, а больше прималвливая по памяти; многих отчитала на своем веку, и сама стала как корявая березка на юру, и оттого горько старенькой, что некому будет закрыть ей глаза, а этот байбак, что очарованно и нелепо застыл за спиною, завтра съедет из дому, и больше не видать меньшенького до скончания веку. Ведь для себя рощен-то, для своей юдоли, чтобы байкал мать в дряхлости, а он, шатун, не только родимый порог забыл, но и родову свою обрезал. Разрывается сердце матери от жалости, любви и досады: эта горечь точит искипевшее сердце, и Улита Егоровна не знает, как бы больнее ужалить сына, чтобы прожечь его до печенок и он бы очнулся над телом замученного братца. Продался, знать, продался за тридцать сребреников, вот и привечен государем-антихристом, привязан к ноге, как пес дворной, чтобы ворчал и кусал…

Открыли подполье, Любим слез в скрытню, из выломанных половиц, из продолбленной наспех ямки, едва освещенной стоянцом, дуло пронзительно и стыло, словно бы это была сквозная дыра не в сердцевину земли, а в небесный аер. Так возносятся праведники. Юрод рубил скрытню для себя и вот спрятался в ней навеки. Как знал: пригодилася. Расплывчато колыбалось вверху лицо матери, приспущенное в лаз, из повойника выбилась на лицо седая жидкая куделя, морщиноватое лицо налилось багровостью от напруги; на передызье тошно выли собаки, облаивая судьбину, на воле пуржило и стенало; белый куль, обвитый рогозными веревками, скользнул в объятия брата; пригорбленный от тесноты кельи, Любим как-то нелепо застыл на миг, не решаясь расстаться с мертвеньким, а после просунул Феодора под доски, пригрузил веригами, положил на грудь иконку Пантелеймона целителя, крохотную поистершуюся дощечку с ладонь величиною, где лик святого был едва ли больше ногтя.

В чем же вина юрода, чтоб так непростимо, с таким гневом и жесточью прогнать его прочь с земли? Не заразил никого пикою, не пронзил ножом, не обокрал живота, не раздел – не обездолил, но лишь святую правду вещал, скитаясь по белу свету, и вот те обкусанные, неровно и нелепо выкрикнутые с папертей слова его показались волостелям страшнее свинцовой пульки и больнее палаческих огненных печатей?..

Любим прислушался к себе, мучительно вороша память и стараясь вызволить из забытья какой-то особенно страшный проступок Феодора, за что бы следовало убить того до смерти. И не находил… Сидел в скрытне, бегая от воеводы? – ну так монахово то, скитское дело, оно неподвластно суду; брезговал церковью, избегая ее? – так наложи суровую епитимью; бродил по Руси без путевых наказных бумаг? – так какие писчие нужны прошаку, милостынщику, что молится за всех грешных, выпрашивая для них милости у Господа; ну, бывало, терзал речами снулое приказное сердце, горделиво выхаживался пред боярами, ломал пред государем из себя пророка, – но и эта вина не для смертного же суда?

«… Иль недотыкомка я, верный балабон? иль в голове мох? – раз не могу разобраться в простом деле, что выеденного яйца не стоит, – думал Любим Ванюков, блуждая по Соловецкому острову. – Иль действительно не сердце у меня, а каменная варака, ежли немилосердно, не слезливо оно. Погиб братец, хоть бы крохотная слезинка выпала из глаз, хоть бы защемило сердце от кручины, – вдруг изумился Любим, отрешенно дивясь своей черствости. – И неуж душа в огромном теле моем меньше просяного зернышка?»

И тут за плечом прошелестело: Господь все может дать в один час и отнять в одну минуту… Милый, сынок, тебе ли уразуметь холодным умом и бездетным сердцем Божьи истины, что посеяны вкруг тебя. Лишь нагнись и подыми… Но куда тебе, поясница переломится. Кто не страдал сам, тот не поймет чужих мук. Не вороши памяти своей, живи прохладно у сытых даровых хлебов, ибо все одно не понять, для чего столько мучился твой брат. Подскажу: он к совести пробивался, он своеволие человечье и гордыню взламывал истошным воплем; де, очнися, перестань мучить ближнего, и он – брат тебе.

Сынок, манна небесная на тебя просыпалась, лишь свари кашицы и напитай черева; но с каждой ложкой хлебова помни: самое неверное – это милость сильного, она нежданно приходит и так же вдруг убегает прочь.

«Где уж мне понять, темному! Кочерге ведь молюся, окаянный! – вдруг неведомо на кого разгневался Любим. – Ежли вши платяные засели в прошвах, так давить их надобно; ишь, воры, расселись на стенах, как кочеты на нашесте, да и посмехаются. Им и горе-то не в горе, а нам оно вдвое…»

Любим растерянно остановился, утопая по голени в моховой морошечной палестине, едва начинающей рдеть. Прислушался с надеждою к небесным громам, таким странным в бесцветном тусклом небе: а вдруг нынче и прикончится бессмысленная свара и можно будет вернуться в Москву и зашивать, наконец, свадебные блины. Доколе жить кукушицей при чужих гнездах?

Комар стоял над головой серым густым столбом, нестерпимо стонал, жаждал крови. Любим глубже посунул шляпу накомарника на лоб, оправил на плечах сетку из коньего волоса… Это ж как меня подпирают с боков и сверху, из самой глуби земли, и житья мне никакого не стало; всюду не у дел, всюду как заноза в пальце. Любим с тоскою встряхнулся, не зная, на ком бы сорвать злость; такие минуты отчаяния, неведомые прежде, все чаще навещали его; пулю бы сыскать иль на копье злодейское наткнуться, так ведь и пуля еще не отлита для него, чтобы до смерти пронзить огромные мясища с крохотной душонкою в груди… Иль братовья дурни, что и по смерти мне могилку роют, иль я безумен? – подумалось безо всякого смыслу.

… С востока грозовые раскаты наваливались на остров вместе с кучерявыми дымками; словно августовские молоньи, вдруг вспыхивали хвостатые пробежистые огни, высветливая кромку леса. Под монастырем снова стреляли. В минуты затишья слышались голоса работных, их веселый смех (чему так радуются?), звон мотыги и пешни о рудяной гранитный камень; от становья доносился сладковатый, родимый сердцу дымок кострища, запах мясного кулеша. В обители убивали, там, у соборной стены, где когда-то покоился прах святого митрополита, с трудом добывали свежие могилки, а тут, на просторе, напитанном морской соленой влагою, сотня сумских мужиков с жадностью и упорством вершат бессмысленное дело войны, которое приказал воинский начальник. Скоро монастырским мятежникам и кружка воды покажется за дар небесный, за вино из чаши Христовой, а здесь десятки озер, нанизанных, как жемчужный пузырь, грезят в одиночестве, дожидаясь лодки монаха-рыбаря, который вдруг взялся воевать.

Корявый елинник расступился, и Любим вышел на травянистый обмысок; через наволочек сквозь густой морковник и дудки была пробита тропа, словно бы зверь какой одинокий ходил на водопой. Любим выбрел на берег; в моховой чаше, обнизанной мелколесьем и елушником, лежало круглое глухое озеро, дегтярно-черное, с лопушником, без единого рыбьего всплеска, какое-то безжизненное на первый взгляд. Пахло прелью, тиной, багульником, тяжелый болотный дух от стоячей воды кружил голову. Любим вздрогнул; неожиданно трухлявая валежина иль древняя полузатонувшая выскеть шевельнулась над травою и вновь мертво застыла. То на берегу оказался монах, спина в серой однорядке кулем, из-под теплой туго напяленной скуфейки падали на плечи две жидкие желтые косицы. Перед ним лежали в полводы три черемховых удилища, перьевые поплавки сонно застыли среди кубышек. Дремал ли монах иль грезил, просунув ладони меж колен? но бахильцы уже полузатекли в мох по самые голяшки, а чернцу было все равно. Он оглянулся безразлично и снова перевел взгляд на поплавки. Старик был сух, морщиноват, курнос, тонкие губы плотно сжаты в нитку, лицо с кукишок, и серые глазенки беспрерывно точили слезу.

Любим пригляделся и вдруг узнал монаха, коего недавно приводили к воеводе на лодью, ставили под допрос, а после отпустили. То был священник Геронтий, его мятежники долго мучили в тюрьме, клонили под себя, чтобы он одобрил свару. Но старый священец стрельбу запрещал, против государевых людей биться не велел, но за древлеотеческую веру звал пострадать, как страдали святые мученики. Геронтий был большой дока в священных писаниях, его приглашали в Новгород для прений по православным догматам, но иеромонах ехать отказался, а стал пророчествовать в монастыре: де, лета от рождества Христова 1672 августа в первый день будет бой большой – великий по всей вселенной; второго – пастыря не будет; третьего – не многие Христа узнают; четвертого – будет большое порушение по всей земле; пятого – будет гнев Божий по всей земле; шестого – кровью реки восстанут; седьмого – восстанет великий муж; восьмого – Европа и Африка устрашатся; девятого – в Троице единого Бога узнают по всей вселенной; десятого – светила нощные загаснут, и будет едино стадо и един пастырь, и придет день остатний…

Соловецкие монахи ждали того пророчества, но когда Судный день не настал, то и заточили Геронтия за блудословие и обманку в темничку на хлеб-воду и томили больше года. Но днями вот прогнали прочь из стен, чтобы зря не переводить на строптивца хлебов; открыли в стене калитку и ночью выбили старца-казначея вон…

Любим кашлянул за спиною, стараясь привлечь внимание. Но монах не сводил взгляда с поплавков.

– Клев на уду…

– Хрен на блюде. Не стой за спиной, проходи стороной, – сердито буркнул старец. Но оглянулся.

– Клюет ли?

– Где ей клевать? Она же не дура. Вы вон на рожон не прете, а обхаживаете монастырь, как невесту, уж сколькой год, умасливаете блинами. А он вам фигу.

Губы старца, сжатые в голубую нитку, вдруг ехидно растянулись в ветхой редкой бороденке, побитой молью.

– Может, в этой баклуше и веком рыбы не бывало, все озеро тиной изросло, а вы сидите. Как приросли. Иль слово какое, иль напуск знаете приворотный? Не просто же так мокнете? – привязался Любим, только чтобы завязать разговор. Старик вроде бы скуп на слова, но задирист, и можно распалить его сердце. Ежли воистину молитвенник он, и святые писания сквозь прошел, и своей ученостью известен на Руси, то и знает, поди, какие-то особые наущения, что снимут с души Любима призеры. Насадила бабка-порчельница запуку, иль наслала по ветру печаль-тоску, иль положила злой наговор на след из-под его ноги, вот и не унять с той поры грудь.

Монах был из обители; с отроческих лет пробыл там, изрос в келье, и в том пустынном житье, борясь с бесами, открылась ему, наверное, подноготная всего сущего, что обитает под небесами. И так почудилось служивому: вот бросил старец один лишь взгляд из-под слезящихся сизых век и как бы зацепил Любима удою и потянул на берег, словно ошалелую от боли рыбину. Иначе бы для чего бездельно торчать за спиною у чернца, когда на стане уже колотят вощагою в медную сковороду и сзывают приписных на трапезу. И стремянному самое время быть там.

Но дремотно было, тихо, обавно на краю озерной чаши, утопленной в моховины; болотная прель, настоянная на багульнике, погружала в сладкое оцепенение. На всю округу ныл комар; серой шевелящейся пеленою был накрыт и инок. В круглом вороте заношенного коричневого понитка виднелась беззащитная тощая шея, облитая комаром, но монах не отбояривался, не скрипел зубами, но покорно принимал досаду, словно задресвел шкурою, иль была сладка эта боль.

– Знать, любишь рыбку ловить, старик, раз на пустом месте баклуши бьешь, – снова поддел Любим.

– Ты что, скрозь видишь?

– А хоть и скрозь. Я много всякого места перевидал. Меня Медвежья Смерть кличут, – вдруг похвалился, будто кто за язык дернул.

– Ишь ты? – повернулся старец. – Вон какие люди по белу свету шляются. И что ты здесь позабыл, зрящий скрозь?

– А то и вижу, что зря баклуши бьешь, бездельный человек.

– Сижу и ладно, никому не мешаю, никому не досаждаю. Но отовсюду гоним. Пришел ныне ты и гонишь… Вот промыслю окунька с палец во славу Божию, коли повезет, заварю ушички, похлебаю горяченького и стану молить Господа за пропитаньице. Что дал насущного хлебца позобать, удоволил плоть. Кто многого хощет, сынок, тот опосля свои пальцы грызет, долго плачет о неразумении, паче о глупости, и просит смерти… Ишь ты, Медвежья Смерть, а комара боишься. Велика ли животинка-то?..

Старик не сердился, он так и сидел кульком, просунув ладони куда-то под живот; порою на озерную кулижку наскакивал сквознячок, морщил воду, и перьевые поплавки, смущая, колыхались, отсверкивали черненым серебром. В темную, как смола, воду убегали стоянцы бледно-зеленых, еще не расцветших бобошек; листы кувшинцев были как наливные шаньги, напеченные соловецкой русальницей и притороченные к невидимому дну сиреневым пряденом.

– Значит, любишь рыбку-то ловить? – домогался Любим.

– Да ты што, искушаешь меня?

– Пошто искушаю? Вижу, мается старик, со дна голых баб ловит на крючок да петельку, норовит с има кудесы творить. Иль ты соловецкими мошенниками нарошно сюда спосылан, чтобы на нас запуки насылать, а? Для отводу глаз наплел воеводе сто коробов вранья, а сам измену творишь? Ну, отвечай, старик! – нарочно напустился стремянный и для острастки даже вскинул батог над тощей иссеченной морщинами шеей.

Но старик не ворохнулся, не прянул в испуге.

– А я говорю, что искушаешь, – стоял на своем Терентий. – И ты не кричи на меня, покинувший истинного Бога. Я, бат, не глухой. Я нынче ничего не боюся, как жду конца света. Спаситель грядет, а вы, озорники, и ног-то не омыли, не то душу спасати.

Глазенки монаха, до того точившие слезу, разом просохли, заглубились, и в них высеклись искры. Сколь неуступчив старик, из можжевелого корня свит, хоть карбаса им шей, не поддаст. Вроде бы мозгля видом, червяк, трухлявый обабок, пальцем придавить, так одна воня – и всё; но ты посмотри, как вспрянул, встопорщился, будто на острогу грудью. Недаром маялись с ним соловецкие охальники два года с присыпкой, морили тюрьмой, да и выплюнули вон. И в чем сила его?

Любим заулыбался, бросил шутковать, присел на корточки, погладил монаха по плечу, как ребенка.

– Прости, батюшка. Так мне што, ступать прочь?

– Сам знаешь… Что мне тебе говорить, служивый.

– А как прознал ты про конец света, отче? Иль наснилось?

– А на што тебе знать? Ты вон пришел на святую обитель с пушками, как на злого супостата. Божьей кары, вижу, не боишься, так и конец света для тебя настал преж всех времен. Ты и живой вроде, а уж мертвяк, одна слиня и возгря. С того и малый комарец для тебя несносим…

– Эк ты меня сколь круто!..

– А как заслуживаешь. По чину и кусок, по греху и наказанье. Ты в озере-свят омывался, нет?

– Холодно больно…

– А ты за теплом к нам приехал? за огненной банькой, чтоб на угольях каленых кататься? Ты с войском нашел, чтоб обитель жечь и у пламени того греться? Ты смрадный к нам на остров явился, с дурными мыслями приплыл и с тела мерзкое так и не смыл, худой затейщик. Ты не на воров грудью встал, а на Божьих страдников. Есть средь них мерзавцы, что при жизни истлели, да тех, пожалуй, дьявол скоро к себе приберет заход убирать. А ты с пушками на святые стены. Ой-ой… Ты труды святого Филиппа в пыл пускаешь, черт поганый… Прости меня, Господи. И когда уйметесь-то? когда надоест добрых людей со свету сживать и в костер сажать? Никон-никошной, сатане пособник, заварил кашу безумно да и с лавки слетел; а свет-Михайлович, голова у него кругом, сошел с пути и давай тешиться Никоновыми затейками. Иль и он умом истратился? Скажи, сынок. Ты возле властей отираешься…

– А ты чего хошь? Чтоб царь воров миловал, да ласкал, да горячими блинами угащивал? Вы тут воду мутите на всю Русь, а нам морс кровяный через вас испивать? Вы тут чертей из озер тягаете себе в пособление, а нам ангелов милостивых от себя прочь гнать? Дурни вы, дурни…

– Может, мы и дурни, темная сторона, в скиту груши околачивали и добрый мир позабыли. Но вот мы заветы отичей не отдавали на сторону, как гулящую девку.

– И что ты на меня взъелся? Я тебя-то как увидал на озере, будто елейницу возжженную в ночи. Хотел росным ладаном напитать душу. А ты напустился, что дворной пес! – вскричал Любим, с изумлением уставясь на монаха. И тот вдруг смутился, глазки заточили влагу; слеза скоро скатывалась по иссохлым щекам и терялась в морщинах, в седой бороденке, сбившейся на сермяге клочом.

– А ты не возгоржайся, сынок, в чужом стану, – ответил Геронтий уже иным тоном. – Я тебя кляну, а ты пуще того срони голову и будешь прав… Я пошто на тебя собакою?.. Ты бы, как с кораблика слез, белье бы чистое взял, да отошел бы в купель на озеро свято, да погрузил бы себя в студеные струи, и тебе бы Господь бодрость телесную дал, голове разумение, а душе смущение. И побежал бы ты прочь с острова, только тебя и видели, лишь бы не мараться в грязище, что натаскали худые людишки. А ты, поганый, по острову шатаешься, людей смущаешь, да и ко мне вот приплелся смущать.

– Да чем же, отец, я такой скверный, что со мною вам и поговорить мерзко?

– Что с тобою говорить? Одно согрешенье. Не столкуешься с тобою. Ты и образом-то шатун, лесной архимарит, добрый человек со страху помрет, право дело. Ты бы прах-от отрес. Ты еще во чреве у матери был, а я здесь в обители жил, преподобным трудился, Зосиме и Савватию. На мне лик уже ангельский, мантия есть, а ты вот пришел и меня искушаешь… У тебя братовья-то другого пути.

– И вы знаете, чей я брат? – изумился Любим и неожиданно покраснел, смутился, опустил взгляд: и сразу стало видно, как молод служивый, еще не замордател и не забрюхател от тягостных походов и бражной жизни.

– А пошто не знать-то? Я на сто пядей в глубь земли вижу, а ты для меня мелкий, как зеркальце, – усмехнулся старик, и глаза его снова просохли от влаги, и что-то в них проявилось острое, рысье. – И Федьку юрода знавал, строгих правил был чернец и за святость свою вознесен был к Господу. Правда, путаник был великий, Бога четверил. Там-то уж ему откроется вся правда… И с братом твоим Феоктистом двадцать лет одни житенные колобы ел и не подавился от попрека. Он тоже путаник большой, во хмелю буен и хвастлив, на руку не чист, ловко прибирает все, что близко лежит, но в писаниях силен, спорщик великий и Спасителю нашему верен до гроба. Я вот казну монастырскую бросил и бежал поскорее, чтобы с чертями не сосмеситься, одной каши не хлебать, одной мутовкой щей не мешать… А он за гобину братскую удавиться готов. Думаешь, пошто не сошел-то? Ведь он государю не враг, давно бы мог скинуться, да боится: де, без него всё пограбят, всё нажитое добро пустят в распыл… Бог-от, сынок, он все видит, он всему пособляет во сто крат, на чем человек замешан, доброму и худому, чтобы стал христовенький явленным, как зеркальце… Однажды Феоктист, еще будучи в будильщиках, у старца Иова часы стащил со стола, поймали, били палками по пяткам, отправили в мукосейную на четыре седьмицы муку на хлебы сеять; так нет же, другой раз не стерпел и у брата келейного украл пятьдесят рублей… И так было много раз. И Бог-от посмотрел на Феоктиста и нашими же руками выбрал его в келари: де, хозяинуй, милок, сам у себя не своруешь. Вроде бы кота да к сливкам?.. И такой строгий вдруг хозяин сыскался…

Геронтий внезапно замолчал, словно бы устыдился за свое многословие; свет небесный перламутровый, какой бывает лишь у моря Студеного, разлился по луковично-желтому лицу, разгладил морщины, и повиделся монах доброчестным юношей, что задумался у начала пути. Озеро было как аспидная доска с редкими залысинами по середине чаши; по-прежнему поплавки лежали недвижны, только редкий жук-плавунец чертил лапками по водному зеркалу, оставляя на нем рассыпчатую дорожку. В монастыре перестали стрелять, запах гари и смерти оттянуло в морскую даль, и над островом установилась глубокая святая тишина. И даже громкий голос тут показался бы кощунным и дерзким. Неведомо почему Любим был встревожен сердцем и устыжен, и каждое теплое слово о родимом братце доставляло ему неожиданную радость. Это чувство было новым и сладило. Вроде бы отряс семейное родство, как прах со ступней, покидая очаг, годами многими не встречался с Феоктистом, да, оказывается, жил тот в груди неотлучно, как косточка в вишне. И спросил Любим с тайной мыслью, которая была пока неведома ему, но уже прочно заселилась в душе:

– Да как же ты-то попал в монахи?

– Видение было, – не удивился Геронтий, уже с любопытством оглядывая служивого. Дрожь в голосе жила… Ах, припекло, ах, клюнул в сердце Божий ангел, ах, навестила судьба, записанная в небесной книге…

– Видение?

– Да… Еще отроком был. Видение было во сне. И представился мне остров зеленый, и так на том острове тихо, что иду будто я и радуюсь в сердце своем. И дошел я до ямы глубокой, а около старец стоит и мне говорит: младе, уготовано место твое, ляг и лежи. Проснулся я утром, и запала мне в душу тоска, такая тоска, Господи Боже. Вот я и пошел тоску разгонять по обителям. Куда я иду, туда и тоска со мною. Ходил я, ходил, думаю, дай-ко схожу в Соловки, ну и пошел. Сколь это мы шли. О Господи, сколь недель мы шли, и не упомню. Лесами большущими. Ногами оббились, ослабли все, пообтрепались. А потом в карбасе ехали морем, сами гребли. Прибыли мы в святую обитель, походил я везде, помолился, пришел на это кладбище здешнее и вижу яму глубокую. А крестов-то, крестов-то кругом. И под каждым все инок лежит, и годы трудов его обозначены. Посмотрел я в ту могилку, и тоска пропала. Так на душе покойно мне стало… Вот так и живу на острове, забыл, сколько годов, ямку свою караулю… А где же твоя ямка, сынок? – многозначительно сказал монах, смотал удочки и пошел прочь. Любим было направился следом, но Геронтий оглянулся, погрозил пальцем, будто служивый своим любопытством запирал ему путь…

Любим вышел на гору невдали от губы Кислой. Он долго оглядывался, провожая взглядом старца, пока тот не исчез в березовой ворге.

Море накатило сразу, подавляя простором, но и позывая к дороге. Оно горело белым пламенем; в голомени, блещущей алмазным крошевом, плавились белухи, плевались водою, выгибая над волною лоснящиеся жирные тулова; солнца точильный круг, нестерпимо сверкая, извергал с крутящегося ободья снопы ослепительных брызг. Мирная обитель вставала пред глазами, как драгоценный камень яспис, вырастала прямо из океана, как неведомый блаженный град; над ним клочьями хлопковой бумаги вились неугомонные чайки; поверстав монастырь за огромный трапезный стол, они неотрывно кружились над ним, изымая с монашьих рук хлебные крохи и тем посчитав свою жизнь самой счастливой. На берегу же зарделась морошка, вылупливаясь из бархатной темно-зеленой кожи; дух моря и болота был здесь особенно терпок и сладок, и уж в который раз у Любима закружилась голова. Он с тоскою поглядел на мирный монастырь, желая войти в него не паломником иль гостем, не осадником с бердышом, но желанным Христовым сыном, чтоб всякий насельщик побратался с ним, и, усевшись за семейный монаший стол, стать для всех братом. Любим снова взглянул на солнце, считывая с него вещие знаки, и все в его глазах помрачилось, оделось теменью.

И вдруг над обителью хлопнуло с треском, будто порвали навдоль огромную холстину, иль ударили в пастуший бич, иль бабы-мовницы, полоща белье, хлестнули простынею по воде, и эхо гулко разнеслось по всему острову; над городовой стеною вспыхнуло кудрявое белесое облачко с оранжевым глазом изнутри и лениво потянулось по ветру. Нет, остров не колыбнулся под ногами, но вроде бы что-то с болью отдалось в нем, ибо все живое на пять верст в округе сразу скрылось, затаилось, погрузилось в глуби, и даже сам свет небесный слинял и потух.

В той стороне снова заговорили пушки: монахам хотелось воевать. Любим сплюнул с горечью в сторону Соловецкого города и отправился в лагерь.

* * *

Оттуда на отводные караулы ротмистра Гаврилы Буша к Белой башне, гулко топоча по каменьям, спешили стрельцы во всем военном тяжелом сряде. Впереди бежал холмогорский сотник Ефим Бражников под знаменем. Любим уступил дорогу, но не подхватился вслед, а отчего-то подождал последнего служивого и пошел неторопким шагом. Он смерти не боялся, но помнил отцов наказ: де, от Невеи не бегай, лихоманка ее задери, но к ней не поспешай, сама, собака, тебя сыщет в свой час.

Все боевые затеи творились без стремянного, и он, царский отосланный, живущий для особых посылок, был в таборе как бы лишним: ни подначальных не было под ним, ни властей сверху.

Любим подивился виду сотника: обычно рыхлое, мучнистой белизны лицо Бражникова с рыжими хвостиками бровей было сейчас багрово от возбуждения и бега, словно бы вся телесная кровь кинулась в щеки. Глаза же, несмотря на весь воинственный пыл в них, оставались пустыми, водянистыми, готовыми вытечь вон. Сотник кинул на стремянного безразличный взгляд и выплюнул сквозь зубы вместе с харкоткой что-то похабное, солдатское, «в бога и в мать», что обычно кричат слободские парни, выходя на кулачки, чтобы распалить в груди азарта. До шанцев было еще далеко, и навряд ли воры могли слышать проклятья сотника, но эти-то слова только и нужны были сейчас для розжига. Любим проводил сотника взглядом и вдруг подумал, что видит его в последний раз.

… Когда он прибрел на отводные караулы, кашу уже расхлебали, команда подсчитывала синяки и шишки; раненые стонали за тарасой на расстеленном парусном буйне. Ефим Бражников, алея стрелецким кафтаном, неряшливо лежал под Белой башней у самых ворот; почти напрочь срубленная голова его, едва державшаяся на лафтаке плоти, была неестественно повернута в сторону шанцев. Чайка-моевка уже вилась над трупом, пыталась усесться на полусогнутые колени покойного. На стене толпились мятежники, потрясали пищалями и винтованными карабинами и, при всяком случае стреляя, не давали команде приблизиться к погибшему сотнику и прибрать его тело.

«Мы воеводе вашему, скотинью сыну, дрын в эфедрон, – вопили со стены и в бойницы башни. – Доскочит ишо на четырех лапах во ад, не будет больше хрюкать на Спасителя нашего, сатаненок. Кипеть кабаньему рылу в жупеле огня, зачтутся тамотки сиротские слезы. И жена-то его первейшая б… на Москве, и детишки его уроды, от чертей суразенки, вычинены из ослиного мосла и свиной щети. Таких уродов свет Божий еще не видал. И ноги-то у них кочережками с копытцами, а во лбу по две шишки…»