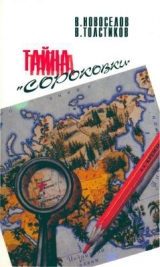

Текст книги " Тайна «сороковки»"

Автор книги: В. Новоселов

Соавторы: В. Толстиков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)

Глава 15

ПОМОЩЬ НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ

Одним из главных стимулов развертывания атомной промышленности США был миф о крупных успехах немцев в создании атомной бомбы. Американцы организовали специальную миссию «Алсос», которая должна была обнаружить и переправить за океан соответствующие документы и ученых. Первые же беседы-допросы и материалы подслушивания показали, что немцы безнадежно отстали в создании ядерного оружия. [84]84

Ирвинг Д. Вирусный флигель. М.: Атомиздат, 1969.; Странная история про самовары и немецкую атомную бомбу // Химия и жизнь, 1995, № 5, с. 24–27.

[Закрыть]

Однако для советских специалистов помощь немецких ученых была актуальной. 19 декабря 1945 года было принято постановление Совнаркома СССР о привлечении немецких специалистов для работы в Советском Союзе.

В книге С. Пестова "Бомба. Тайны и страсти атомной преисподней" живописуется, каким образом крупные немецкие ученые оказались в СССР. "Всех их сначала рассадили по камерам – единственное, чем была богата страна социализма – и держали на хлебе и воде. Время от времени хмурые люди из НКВД спрашивали немцев – не хотят ли они котлет и горячего супа, для чего необходимо было их согласие на "добровольную" работу в соответствующих оборонных отраслях. Почти все они "добровольно согласились". [85]85

Пестов С. с. 137.

[Закрыть] Но в этом больше вымысла, чем правды.

Более объективно, на наш взгляд, об этом пишет А.К. Круглое: "Как союзники, так и руководство нашей страны при демонтаже в Германии ряда производств научных учреждений и других объектов, в первую очередь связанных с военной промышленностью, в ряде случаев предлагали ученым работу по контракту, с четким определением прав и взаимных обязательств. Наша сторона сделала такие предложения некоторым крупным ученым. Предложение приняли профессор, барон М. Арденне, руководивший в Берлине собственной лабораторией электронной и ионной физики, Нобелевский лауреат Г. Герц, возглавлявший лабораторию фирмы Сименс в Берлине, а также профессора Р. Доннель, М. Фольмер, Г. Позе, П. Тиссен, доктора В. Шту-це, Р. Риль и другие специалисты. Всего из Германии в СССР прибыло примерно 200 специалистов, среди них 33 доктора наук, 77 инженеров и около 80 ассистентов и лаборантов". [86]86

Круглов А.К. с. 164.

[Закрыть] Их усилия концентрировались в области добычи и обогащения урановых руд, химии, металлургии урана и плутония.

Для немецких специалистов в Сухуми организовали два научно-исследовательских института. Институтом "А", расположенным в санатории "Синоп", руководил М. Арденне. Другой институт – "Г" возглавил Г. Герц. Он находился в поселке Агудзера под Сухуми. В их задачу входила разработка методов обогащения урана, предназначенного для второго типа атомной бомбы, где взрывчаткой служил не плутоний, а уран. Наряду с советскими учеными, они пытались получить высокообогащенный уран с помощью электромагнитного и диффузионного методов. Более прогрессивный метод центрифугирования был временно отложен, так как по данным разведки американцы от него фактически отказались.

Профессор Р. Позе руководил лабораторией "В", расположенной на станции Обнинское, недалеко от Москвы. Лаборатория занималась созданием атомного реактора на слабообогащенном уране.

Еще одну лабораторию для немецких специалистов организовали в зданиях бывшего санатория НКВД "Сунгуль", расположенного недалеко от города Касли Челябинской области. Вместе с немецкими учеными К. Циммером, Г. Борном и другими здесь работали крупные советские ученые Н.В. Тимофеев-Ресовский (возглавлял радиобиологический отдел) и С.А. Вознесенский (заведующий химическим отделом).

Для работы ученых создали комфортабельные условия. Н.В. Тимофеев-Ресовский вспоминал: "Жили мы, как у Христа за пазухой. Прекрасная лаборатория. Прекрасный санаторий, трехэтажный отдельный корпус с высокими большими комнатами, такая коридорная система: сначала комната, потом на каком-то расстоянии, значит, уборная, рядом, отдельно, конечно, ванная и всякая такая штука". [87]87

Тимофеев-Ресовский Н. Воспоминания.// М.: Прогресс, 1995, с. 337–338.

[Закрыть] По карточкам ежедневно ученые получали в день: один килограмм мяса, полкилограмма рыбы, 125 граммов масла, поллитра сметаны, шоколад и многое другое. Научный консультант объекта – немец получал 12 тысяч рублей в месяц. Это столько же, сколько тогда получал начальник Первого главного управления – министр атомной промышленности СССР!

Отдельные группы немецких специалистов работали в Электростали, в НИИ-9, ЛИПАНе. Ряд немецких ученых был награжден Сталинскими премиями. За работы, связанные с разработкой технологии производства чистого металлического урана, Н. Рилю присвоили звание Героя Социалистического Труда.

В 1953–1955 годах немецкие специалисты покинули СССР и вернулись на Родину.

Глава 16

УРАЛ – ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ СССР

Огромную роль в создании атомной промышленности СССР сыграл Урал. Сегодня многие публицисты и журналисты пытаются объяснить факт размещения пяти из десяти закрытых городов Минсредмаша волюнтаризмом Сталина и Берии. На самом деле мотивы принятия этого решения были совсем другими.

Урал за годы Великой Отечественной войны превратился в самый мощный промышленный район страны. Не следует забывать, что сюда по решению ГКО эвакуировали сотни предприятий с Запада страны с хорошо подготовленными кадрами инженерно-технических работников, конструкторов и рабочих.

В годы войны Берия, Ванников, Малышев, Завенягин, в ходе практически ежедневного общения, хорошо узнали потенциальные возможности многих предприятий Урала, особенно танковой промышленности и их руководителей. Напомним, что Наркомат боеприпасов, возглавляемый Б.Л. Ванниковым, и Наркомат танковой промышленности во главе с В.А. Малышевым всю войну находились в Челябинске. Значительная часть профессиональной карьеры всех руководителей уранового проекта, кроме Берии, была связана с Уралом. Ранее мы уже писали об этом.

За годы войны на Урале сформировались и показали высокие результаты в экстремальных условиях острейшего недостатка времени и материальных ресурсов мощные строительные организации Министерства внутренних дел. Благодаря их усилиям в немыслимо короткие сроки построены крупнейшие предприятия, такие, как Челябинский металлургический завод качественных сталей, Миасский автомобильный завод и другие.

Немаловажным было и то, что Урал – достаточно удаленный от Москвы регион на случай радиационных аварий и других непредвиденных обстоятельств. В то же время Уральский район удобен для управления и осуществления оперативной связи с Центром.

Урал обладал колоссальными природными ресурсами, в уральской тайге можно спрятать все, что угодно и осуществить тот уровень сверхсекретности, на котором настаивал Сталин.

По-видимому, эти и другие мотивы лежали в основе решения Сталина и его окружения о размещении первых предприятий по производству урана и плутония для атомных бомб на Урале.

Завод по производству высокообогащенного урана на основе метода диффузии решили построить в поселке Верхне-Нейвинском Свердловской области (Свердловск-44). [88]88

Нейва. Верх Нейвинская региональная газета, 1994, 15 июля.

[Закрыть] В инженерном отношении это было самое сложное предприятие атомной промышленности. Огромное количество газа, содержащего уран, надо было прогнать через многие тысячи разделительных машин. Эти машины должны были работать непрерывно тысячи часов, поломка хотя бы одной из них вела к браку. Решение столь сложной технической задачи Спецкомитет поручил двум специально созданным организациям: Особому конструкторскому бюро Ленинградского Кировского завода и Особому конструкторскому бюро Горьковского механического завода. Это себя полностью оправдало. В ходе соревнования двух ОКБ появилась оптимальная конструкция и техническое решение разделительной машины. Это оказалась машина горьковчан, которой укомплектовали завод Д-1 в Свердловске-44.

Первые месяцы работы завода выявили много скрытых недостатков в конструкции диффузионных машин. Достаточно сказать, что почти у всех из них пришлось менять подшипники, принимать специальные меры по борьбе с коррозией оборудования, привлечь к решению возникших трудностей виднейших советских и немецких ученых. [89]89

Круглов А.К. с. 181–182.

[Закрыть]

Государственный контроль и комплексное руководство этим заводом осуществляла секция № 2 Научно-Технического Совета Первого главного управления. Несмотря на огромную занятость ее руководитель В.А. Малышев регулярно проводил обсуждения на заседаниях этого совета, внимательно и без навязывания своего мнения выслушивал ученых и инженеров и принимал четкие решения. Он говорил: "Здесь я не министр, здесь я, как и все вы, инженер". В то же время как министр он действовал жестко, мог яростно прерывать пустые речи, у него была постоянная неприязнь к пустословию: "Не чирикайте! Вы не то говорите, вы не на то совещание попали, вы не в то время живете!".

Выдающаяся роль Малышева в урановом проекте сейчас совершенно очевидна. В свое время И.В. Курчатов отдавал дань глубокого уважения ему, мобилизовавшему сотни заводов, рудников, конструкторских бюро, в том числе и танковых, для создания нового оружия. В 1953 году Вячеслав Александрович Малышев станет руководителем Комиссии по испытанию первой водородной бомбы, первым министром среднего машиностроения.

К 1950 году основные проблемы были устранены, завод стал работать стабильно. За 1950 год завод № 813 произвел несколько десятков килограммов урана, на базе которого в 1951 году собрана и испытана атомная бомба. [90]90

Директором завода в этот период работал А.И. Чурин, впоследствии директор комбинатов № 817 (Челябинск-40), № 816 (Томск-7), а с 1957 по 1971 гг. – первый заместитель министра среднего машиностроения.

[Закрыть]

Одновременно с заводом Д-1, там же, в Свердловской области, рядом с городом Нижняя Тура началось строительство установки для электромагнитного метода разделения изотопов урана (Свердловск-45).

Но электромагнитный метод не нашел применения для получения обогащенного урана из-за неэкономичной технологии производства, в десять раз уступающей центрифу-. тонной. В то же время он стал широко использоваться для разделения стабильных и радиоактивных изотопов.

О двух атомных центрах Челябинске-40 и Златоусте-20, строительство которого началось в 1952 году, будет подробно сказано ниже.

В 1955 году на Урале создается дублер Арзамаса-16 – Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (Челябинск-70). Расположенный недалеко от города Касли, он должен был оставаться совершенно неизвестным для американцев и на случай войны взять на себя функции головной организации, размещенной в Арзамасе-16.

Для организации нового уральского ядерного центра директором его был направлен Р.Е. Васильев, а научным руководителем К.И. Щелкин, один из ближайших сотрудников И.В. Курчатова. Через 5 лёт его сменил выдающийся ученый Е.И. Забабахин.

Из Арзамаса-16 и ведущих университетов страны под Касли приехали молодые честолюбивые и талантливые теоретики, математики и экспериментаторы. Они не захотели оставаться на вторых ролях и постепенно стали завоевывать ведущие позиции в негласном соревновании двух коллективов. Это принесло крупные результаты: многократно усилилась эффективность нового поколения ядерного оружия, значительный размах получило проведение атомных взрывов в интересах народного хозяйства. [91]91

Губарев B.C. Челябинск-70// М.: 1993, ИздАТ, с. 6–7.

[Закрыть]

Какая-то информация о новом ядерном центре в СССР проникла на Запад. Центральное разведывательное управление США 1 мая 1960 года направило в предполагаемый район размещения этого центра самолет-разведчик "Локхид-2", пилотируемый летчиком Ф. Пауэрсом. На высоте 22 километра ракетой системы противовоздушной обороны Челябинска-70 самолет-шпион был сбит. Следующим американцем, увидевшим Челябинск-70 был госсекретарь США, Д. Бейкер, но это уже были другие времена – времена перестройки.

Параллельно развитию производства атомного оружия с середины 50-х годов на Урале происходит становление ракетной промышленности. С появлением в конце 50-х годов атомных подводных лодок разворачивается производство стратегических ракет с ядерными боеголовками подводного базирования. Выдающуюся роль в этом сыграло конструкторское бюро академика В.П. Макеева. Чуть позже ракеты среднего радиуса действия стали выпускаться на Воткинском машиностроительном заводе в Удмуртии. Крупные производства ракетной техники развертываются и в других регионах Урала.

История распорядилась так, что если в годы Великой Отечественной войны Урал стал кузницей Победы над фашизмом, то в послевоенный период Урал превращается в арсенал по производству ракетно-ядерного оружия. Пять закрытых городов Минсредмаша и предприятия ракетного комплекса работали так, как будто война и не кончалась.

Во многом благодаря их усилиям установился паритет военной мощи между СССР и США, что предотвратило возникновение новой мировой войны.

Огромный вклад в осуществление уранового проекта и создание атомного щита, сохранившего мир для нашего народа в годы холодной войны внесло производственное объединение "Маяк", с которого и началась, по существу, атомная промышленность в России.

Часть II

Так начинался Атомград

Глава 17

ВЫБОР ПЛОЩАДКИ

Многие из проблем уранового проекта еще не были решены, когда летом 1945 года начался поиск площадки для строительства первого промышленного атомного реактора. Впоследствии немало писали о том, что якобы территория для него была найдена чуть ли не случайно. Это не так. Место под промплощадку искали почти год.

Еще до начала геодезических изысканий руководство уранового проекта определило требования к промышленной площадке. Место под нее должно было быть не просто оптимальным с точки зрения производственной технологии, но и отвечать требованиям внешней секретности, то есть относительно удаленным от крупных городов и оживленных транспортных магистралей. Кроме того, для работы промышленного атомного реактора требовалось огромное количество воды, которая бы охлаждала активную зону, имеющую температуру в сотни градусов. Новое производство требовало много электроэнергии, для его строительства была необходима магистральная железная дорога.

А.П. Завенягину, всю войну возглавлявшему в НКВД строительство крупнейших предприятий тяжелой промышленности, поручили найти территорию, которая бы отвечала заданным критериям. В первую очередь он обратил внимание на район, лежащий между городами Кыштым и Касли на севере Челябинской области. Первый раз А.П. Завенягин побывал здесь в 1937 году, когда его выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР от Кыштымского избирательного округа. В первый же приезд туда Завенягина поразила великолепная природа, сочетающая красоту сплошь покрытых мхом Потанинских гор, огромное количество озер, прекрасные места для рыбалки и охоты. Он давно слышал от товарищей из Челябинска об этих благословенных местах, но действительность превзошла все ожидания. Жалко было нарушать эту гармонию. Но интересы огромного государства стояли неизмеримо выше неудобств, которые могли быть вызваны размещением в глухом провинциальном углу объекта особой важности. Что было еще двадцать лет назад на месте дорогого Завенягину Магнитогорска? Голая степь. Вот и в тайгу под Кыштым придут люди, разбудят полусонное захолустье, построят завод, а рядом с ним социалистический город, где станут жить молодые, талантливые ученые, инженеры, рабочие.

По заведенному порядку Завенягин направил в намеченный район воинскую авиационную часть полковника Ходырева. Вслед за ним на место прибыли метеорологи подполковника Е.Н. Теверовского, радиозонды которого, предназначенные для изучения розы ветров, поднимали в воздух летчики.

Примерно в это же время по предложению А.П. Заве-нягина строительство атомного центра и города рядом с ним правительство поручило Челябметаллургстрою НКВД СССР. Это была одна из наиболее мощных строительных организаций страны. Ее костяк составила пятая саперная армия, переброшенная на Южный Урал из-под Сталинграда в конце 1941 года на строительство Челябинского металлургического завода. После перевода саперов из Наркомата обороны в НКВД руководитель стройки генерал-майор А.Н. Комаровский стал называться начальником исправительно-трудовых лагерей и строительства Челябинского металлургического завода Наркомата внутренних дел СССР. За этим титулом скрывалось вполне определенное содержание стройки. Смысл его заключался в том, что значительную часть рабочей силы составляли заключенные. Причем делились они на несколько категорий: заключенные как таковые, советские немцы-трудармейцы, объединенные в рабочие колонны. Они имели менее строгий режим, могли работать вне зоны и без охраны. Однако в целом условия жизни трудармейцев были настолько тяжелы, что смертность приобретала огромные размеры. Кроме заключенных и трудармейцев на Челябметаллургстрое трудились военнопленные. Только руководители среднего и высшего звена были вольнонаемные, свободные люди.

За годы войны на стройке сформировалась когорта замечательных руководителей всех уровней – от бригадира до управленца высшего звена. В рекордно короткие сроки, в тяжелейших условиях войны, испытывая постоянный недостаток материальных ресурсов, они обеспечили успешное строительство завода-гиганта.

Немаловажным было и то, что Челябметаллургстрой обладал мощными предприятиями по выпуску строительных материалов: кирпичными и цементными заводами, деревообделочными комбинатами, производством извести и многого другого, что необходимо для работы десятков тысяч людей.

Строители создали собственные подсобные хозяйства, в которых выращивались овощи, зерно, фураж, содержались свиньи и крупный рогатый скот. В голодное время распространилось собирательство – грибы и ягоды заготавливались тоннами.

Вот этому коллективу, умевшему хорошо работать, в значительной степени обеспечивавшему себя собственными строительными материалами и продуктами питания, и выпала сложнейшая задача – построить уникальное производство плутония для атомной бомбы.

Возглавляемый с 1944 года Я.Д. Рапопортом, Челябметаллургстрой был всей своей предыдущей деятельностью подготовлен к выполнению самых сложных задач.

В апреле 1945 года на совещании у А.П. Завенягина было решено поручить строительство промышленного реактора Челябметаллургстрою и немедленно приступить к проведению изыскательских работ; вслед за изыскателями направить на промплощадку первый отряд строителей для подготовки жилья, затем начать строительство железной дороги, по которой должно доставляться все необходимое для развертывания работ на основных объектах будущего предприятия.

Весной 1945 года трудно было в полной мере оценить весь объем предстоящего строительства. Поэтому сроки пуска атомного производства больше определялись нетерпением Сталина получить оружие, адекватное по мощи американскому. На строительную программу отводилось всего два года. Первое главное управление и Главпромстрой НКВД получили неограниченные права на использование материальных и людских ресурсов. По существу эти организации и после Победы продолжали работать так, будто война не кончилась.

Командно-административная система должна была еще раз продемонстрировать свою эффективность в экстремальных условиях, тем более, что Берия, Первухин, Курчатов знали, что их ждет, если задание Сталина будет сорвано.

В мае 1945 года Комаровский приехал в Челябинск. После его встречи с Рапопортом и главным инженером ЧМС полковником В.А. Сапрыкиным началась подготовка к изыскательским работам. Их намечалось провести в районе, озер Иткуль – Синара – Силач – Сунгуль – Касли – Иртяш – Кызылташ – Увильды, общей протяженностью более ста километров.

Изыскатели во главе с Василием Петровичем Пичугиным, начальником отдела изысканий Челябметаллургстроя, прошли сотни километров. Геологическую разведку (бурение и шурфование) вел начальник геологической партии Александр Федорович Федорычев, а геодезическую часть изысканий возглавил Авадий Наумович Соркинд. Под их руководством работали Е.К. Гуро, А.Ф. Борисова, P.P. Гейзер, А.А. Карбышева, М.Ф. Пасечник.

Поисковые работы, как пишет в своих воспоминаниях В.А. Белявский, [92]92

Белявский В. А. Тридцать лет на стройках Минсредмаша. Рукопись. Обнинск, 1993, с. 1–3

[Закрыть] начались в разгар лета, когда созревала земляника, а кирзовые сапоги изыскателей становились красными от подавленных ягод. За короткое время была проделана огромная работа.

Изыскатели разложили ландшафт на составляющие, с учетом которых проектантам было необходимо вписать промышленные объекты и жилые поселки в пейзаж.

Обычно бывает наоборот – проектировщики выдают изыскателям готовые проекты, под которые те находят удобные промышленные площадки. Здесь никаких проектов не было. Приходилось руководствоваться только решением правительства "строить" и общими, весьма приблизительными, соображениями ученых. Можно себе представить вол-нение группы Пичугина, когда однажды совершенно неожиданно для них в лесу появился сам начальник Главп-ромстроя НКВД СССР Комаровский.

В середине октября 1945 года, когда уже вовсю зарядили осенние дожди, в один из относительно ясных дней над озерами между Кыштымом и Каслями долго летал двухмоторный "Дуглас", в котором находились генералы Заве-нягин, Комаровский, главный инженер Челябметаллургстроя Сапрыкин, представители других организаций.

Государственной комиссии было представлено несколько вариантов размещения промплощадки. Первым комиссия рассмотрела вариант размещения промплощадки там, где сейчас находится город Снежинск (Челябинск-70). Вариант размещения атомного производства под Кыштымом являлся запасным. В ходе обсуждения вопроса на Спецкомитете, уже в Москве, выяснилось, что при осуществлении первого варианта попадание радиоактивности в гидросистему Каслинско-Кыштымских озер было наиболее вероятным. Во многом это обуславливалось тем, что озеро Синара находилось в самой верхней точке каскада озер. Озеро Кызылташ, наоборот, в самой низкой его точке, и в случае аварии в другие озера самотеком радиоактивная вода попасть не могла.

По одному из вариантов промплощадка должна была быть расположёна на берегу озера Иртяш. Изыскателей привлекло большое количество воды в озере. При облете местности, когда окончательно определялся генеральный план размещения завода и города, разгорелся спор. В ходе обмена мнениями изыскатель Пичугин обратил внимание присутствующих в самолете на то, что эту проблему следует решать, исходя из учета преимущественного направления ветров.

Комаровский приказал прекратить облет территории и категорично заявил:

– Будем изучать розу ветров!

В результате дополнительных исследований, в том числе и розы ветров, решили поселок эксплуатационного персонала (будущий город) располагать с наветренной стороны. Таким образом, площадка города и завода поменялись местами.

Понятие "экология" вряд ли было известно руководителям Программы № 1. Однако именно разумный экологический подход, оценка многих вероятных факторов негативного воздействия на окружающую среду атомного производства в последний момент изменили мнение руководителей Первого главного управления и Курчатова о месте размещения промышленного атомного производства. Это привело к тому, что первый десант строителей был направлен сначала на станцию Тюбук, но через четыре дня возвращен оттуда в Челябинск. Согласно новому, окончательному решению Москвы, стройка разворачивалась под Кыштымом.