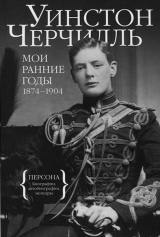

Текст книги "Мои ранние годы. 1874-1904"

Автор книги: Уинстон Спенсер-Черчилль

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)

– Убевите свой полк в казавмы, сэв.

Этот эпизод взбудоражил сливки армейского сообщества. Спору нет, закон был на стороне Брабазона. В те дни люди утверждали свои права со всей непреклонностью, сегодня это не принято. Однако на сей счет существовало два мнения.

Было ясно, что 10-м гусарским Брабазону никогда не командовать, и в 1893 году Военное министерство предложило ему возглавить 4-й гусарский. Это неизбежно бросало вызов старшим офицерам полка. Кому понравится приход чужака с намерением «навести порядок»? Когда этот грозный полковник, сверкая медалями и значками, в ореоле светской и военной славы, принял под свое командование полк, у которого и родословная-то побогаче, чем у 10-го гусарского, встретили его, конечно же, недружелюбно. Брабазон не пытался ни перед кем заискивать. Наоборот, он взялся за дело с уверенностью профессионала и добился того, что его не только беспрекословно слушались, но и обожали, по крайней мере капитаны и младшее офицерье. Зато некоторым старшим он спуску не давал.

– У какого фавмацевта вы бевете это шампанское? – одернул он как-то вечером заносчивого председателя офицерской столовой.

Общаясь со мной вне службы, в которой Брабазон никому не делал поблажек, он всегда излучал обаяние. Я скоро обнаружил, что за его разговорами о войне и спорте, которые, наряду с верой и неверием и еще парой тем, были постоянным предметом наших застольных дискуссий, скрывается широкая начитанность. Был случай, когда я процитировал: «Для стриженой овечки бог унимает ветер», и Брабазон спросил: «Откуда это?» Гордясь собой, я ответил, что обычно источником называют Библию, но на самом деле это из «Сентиментального путешествия» Стерна. «Вы его пвочли?» – как бы между прочим спросил он. К счастью, я был начеку и вообще врать не умею и потому признался, что не читал. Стерн был в числе особо чтимых Брабазоном авторов.

Полковнику, однако, случалось терпеть неудачу. Незадолго до моего вступления в полк у него случился жесткий конфликт не с кем иным, как с сэром Ивлином Вудом, тогдашним олдершотским главнокомандующим. Брабазон не только внес ряд изменений (в основном вполне оправданных) в рабочую форму полка – например, простые желтые нашивки вместо золотых галунов, – но сам свыше тридцати лет носил под нижней губой эспаньолку, что безусловно противоречило разделу VII Королевского устава – «Подбородок должен быть чисто выбрит (исключение составляют саперы, коим положено носить бороду)». За тридцать лет войны и мира никто из начальствующих на эспаньолку Брабазона не покушался. Он видел в ней свое преимущественное право, которым, несомненно, гордился. Не успел он привести свой полк под командование Олдершотского управления, как сэр Ивлин Вуд вознамерился показать, что авторитет для него – ничто. Желтые нашивки спороли, саржевые робы, в которых полк привык выезжать на учения, изгнали, восстановили золотые галуны, вернули дедовские тесные суконные доломаны. Вынужденный подчиниться, полковник неофициально пожаловался в Военное министерство. Безусловно, правда была на его стороне. Фактически не прошло и года, как эти разумные и экономные новшества были введены во всей армии. Но ни в Военном министерстве, ни в Лондоне никто не осмелился возражать сэру Ивлину Вуду, потрясавшему Королевским уставом. Когда же сэр Ивлин узнал, что полковник критикует его распоряжения, он решился на отчаянный шаг. Полковнику был направлен письменный приказ явиться на следующий смотр «бритым в соответствии с уставными требованиями». Это было смертельное оскорбление. Брабазону ничего не оставалось, как подчиниться. Ночью он совершил жертвоприношение, а наутро в обезображенном виде предстал перед своими людьми; те были ошеломлены увиденным и шокированы услышанным. Полковник тяжело пережил случившееся и в дальнейшем никогда не говорил об этом. И если упоминал о сэре Ивлине Вуде, то только по долгу службы.

Таков был человек, под чьим началом я имел честь служить и чью теплую и нерушимую дружбу сохранял все оставшиеся ему двадцать лет жизни. Полковник был несгибаемый тори крепчайшей и надежнейшей выделки. Он исповедовал три главных и основательных принципа: Протекционизм, Военная повинность и возрождение Законов о регламентации проституции. О правительствах и политических деятелях он судил по тому, насколько они разделяют – или готовы разделить – его программу Но никакие политические перипетии – ни споры вокруг фритредерства, ни бюджет Ллойда Джорджа, ни раздоры в Ольстере – не сказались на наших отношениях.

Летом 1895-го мы с восторгом прочитали, что правительство радикалов-гомрулеров потерпело поражение в палате общин и лорд Солсбери снова формирует Кабинет. Все любили лорда Розбери, считая его патриотом. Но ему так не повезло с окружением! Оно-де связало его по рукам и ногам, и он по слабости поступился своими убеждениями. Опять же к власти его привели ирландские националисты, а те, как известно, не уймутся, пока не сокрушат Британскую империю. Я вступился было за Джона Морли, но меня и слушать не стали: мол, этот вообще хуже всех, путается с фениями и всяческой швалью. Особое удовлетворение вызывало то, что правительство погнали за срыв поставок пороха-кордита. Вдруг война – как без него сражаться? Прошел слух, что на самом деле кордита хватает, но против негодяев все средства хороши! Само собой, в ту пору либералы были не в чести в Олдершоте. Всеобщие выборы подтвердили, что страна разделяет наше отношение, поскольку лорд Солсбери одержал победу с перевесом в 150 голосов и консерваторы правили страной десять лет, в течение которых они провернули ряд войн, занимающих в этом рассказе значительное место. Не увлекись они протекционизмом, их бы не стронули с места. Потом пришли либералы и развязали величайшую из войн. Сейчас-то этому положен конец.

Меня пригласили на прием в Девоншир-Хаус после министерских банкетов. Там я увидел всех новых министров, одетых по форме – в голубое с золотом. У них мундиры были не такие роскошные, как у нас, но отличались большим вкусом, и мне понравилось. Я разговорился с мистером Джорджем Керзоном, новым заместителем министра иностранных дел. Он изумительно выглядел, благостно, и мои поздравления принял чрезвычайно учтиво. Хотя его пост сам по себе незначителен, объяснил он мне, но дает представительство Министерству иностранных дел в палате общин, а с этим многое связано. Поэтому он надеялся в какой-то степени влиять на внешнюю политику, а не только отстаивать и объяснять ее. Там слонялись и молодые неудачники, оставленные не у дел; эти расцветали улыбками чаще прочих и обходили с поздравлениями людей, занявших посты, облюбованные ими самими.

А поскольку никому не пришло бы в голову прочить на какую-нибудь должность меня, я чувствовал себя вправе испытывать зависть.

В это же время умерла миссис Эверест. Едва узнав, что она серьезно больна, я отправился к ней в Лондон. Она жила в семье своей сестры в Северном Лондоне. Она осознавала серьезность своего положения, но тревожилась только обо мне. Тогда был страшный ливень, моя куртка насквозь вымокла. Ощупав ее, она забеспокоилась, что я схвачу простуду. Куртку сняли, хорошо просушили, и только тогда она успокоилась. У нее было единственное желание – повидать моего брата Джека, но, к сожалению, это нельзя было устроить. Я отправился в город найти хорошего специалиста, ее смотрели сразу два врача – перитонит. На последнем поезде надо было возвращаться в Олдершот, чтобы не опоздать на ранний утренний смотр. Сразу после него я поспешил к ее постели. Она еще узнавала меня, но постепенно сознание угасало. Она прожила такую чистую, исполненную любви жизнь, служа другим людям, так проста была ее вера, что ее не мучили страхи и вообще мало что тревожило. Все мои прожитые двадцать лет она оставалась самым дорогим и самым близким моим другом. Я телеграфировал священнику, у которого она служила четверть века назад. Он жил в Камберленде. Он помнил ее верную службу. Мы встретились у могилы. Он стал архидиаконом. «Эллоньку» он с собой не привез.

Когда я задумываюсь о судьбе бедных старых женщин, за которыми некому присмотреть, которым не на что дожить последние дни, я радуюсь, что приложил руку к той системе пенсий и страхования, какой нет ни в какой другой стране и которая так их поддерживает.

Глава 6

Куба

К завершающему десятилетию викторианской эры Империя уже столько времени вкушала прелести мирной жизни, что британская армия оскудела медалями и всем, что стояло за ними – опыт, подвиги. Ветераны Крымской войны и Сипайского восстания вышли в отставку. Те, кто в начале восьмидесятых годов воевал в Афганистане и Египте, добрались до высших чинов. За многие годы едва ли был сделан хоть один ответный выстрел, и когда в январе 1895-го я определился в 4-й гусарский, едва ли во всех вооруженных силах Ее Величества отыскался бы какой-нибудь капитан, не говоря уже о младшем офицере, понюхавший пороху. Чем редкостней вещь, тем она желаннее, и никогда еще боевой опыт не ценился так высоко и так не мечтали о фронте офицеры всех званий. Это была скорая дорога к повышению. Это были сияющие врата к почету. Это придавало счастливчику блеск в глазах стариков и юных дев. Как завидовали мы, молодые офицеры, майору, отличившемуся в Абу-Клеа! Как обожали полковника с шеренгой орденов на груди! С неутолимым любопытством слушали мы рассказы о многих волнующих, уже почти канувших в Лету схватках, которыми они, не чинясь, делились с нами. И как же хотелось нам иметь такой же запас воспоминаний, чтобы было что предъявить – если нужно, так многократно – отзывчивому слушателю! Мы гадали, выпадет ли нам в свою очередь переигрывать заново свои баталии за дружеским застольем в клубной столовой. Удальство в поло, на охоте или между отмашками на скачках, возможно, кое-что значит. Но «обстрелянный», «побывавший в деле» молодой воин был окружен ореолом, перед которым в единодушном, искреннем и неосознанном восхищении склоняли голову генералы, под началом которых он служил, солдаты, которыми он командовал, и женщины, за которыми он приударял.

Поэтому в кругах, где мне теперь приходилось вращаться, все просто бредили войной. И наши лихорадочные желания были вскорости полностью удовлетворены. Опасения (младшие офицеры говорили именно так), что тогдашние либеральные и демократические правительства никогда не допустят войны, вскоре оказались беспочвенными. Мирная эпоха закончилась. Война не заставит себя ждать. Ее хватит на всех. Хватит с излишком. Немногие из пылких, честолюбивых сандхерстских кадетов и юных офицеров, которые в те и чуть более поздние годы с энтузиазмом вступали в королевскую службу, уцелеют в этом ожидающем их разгуле смерти. Вся британская армия с вожделением взирала на те крохи войны, что были подброшены индийским пограничьем и Суданом и доставались либо удачливым, либо взысканным особой милостью. Однако Англо-бурская война сильно раздвинет горизонты, сполна утолив аппетиты нашего маленького войска. А после грянет потоп.

Служба делилась на семь летних месяцев учебных и пять зимних – отпускных, и каждый офицер имел дважды по два с половиной месяца чистого отдыха. Все мои деньги ушли на лошадей для поло, охота была мне не по карману, и я огляделся – где что творится на свете. Лишь в одной точке земного шара дал трещину всеобщий мир, в котором человечество коснело многие годы. Затянувшаяся партизанская война между испанцами и кубинскими повстанцами вроде бы входила в решающую стадию. На мятежный остров был послан испанский главнокомандующий, знаменитый маршал Мартинес Кампос, известный не только как победитель марокканцев, но и как зачинщик переворотов в Испании; вслед за ним спешно отрядили подкрепление числом 80 000 человек, дабы покончить наконец с бунтовщиками. Ну вот, нашлось-таки место, где стреляют. С ранних лет я был помешан на солдатах и битвах, я часто воображал, какие чувства должен испытывать человек, впервые попавший под обстрел. Свист пуль и игра со смертью кружили мою юную голову обещанием небывалого, до замирания духа, переживания. К тому же теперь я был связан определенными профессиональными обязанностями, и мне казалось, что нелишне проверить себя, устроить себе пробу и убедиться, что подобное испытание мне по плечу. Соответственно мой взор привлекла к себе Куба.

Я посвятил в свой план товарища, тоже младшего офицера, Реджинальда Барнса, который в будущем командовал дивизиями во Франции; Барнс загорелся ехать. Обычно полковник и офицерская столовая в целом благосклонно относились к возможности обрести профессиональный опыт на театре военных действий. Это то же самое, полагали они, или почти то же самое, что серьезный охотничий сезон, без чего младший офицер или капитан теряют в глазах окружающих. Ободренный, я попросил старого друга отца, коллегу по «Четвертой партии», сэра Генри Вулфа, в ту пору нашего посла в Мадриде, исхлопотать для нас необходимое разрешение у испанских военных. Никто в дипломатическом корпусе, патриархом коего он являлся, не пользовался таким влиянием при испанском дворе, как этот старый добряк, и ради меня он не пожалел усилий. Вскоре в пакете прибыли превосходные официальные и личные рекомендации и заверение посла в том, что по прибытии в Гавану нас сердечно примет главнокомандующий и нам покажут все, что того заслуживает. И в начале ноября 1895-го мы отплыли в Нью-Йорк, а оттуда в Гавану.

Нынешнее поколение, опустошенное войной, огрубевшее, увечное и ко всему равнодушное, скорее всего, не разделит тех трепетных чувств, с какими юный британский офицер, объевшийся мирной жизни, впервые приближался к доподлинному театру действий. Когда в неясном свете занимавшегося дня я увидел, как поднимаются и прорисовываются на фоне темно-синего горизонта берега Кубы, мне почудилось, что я плыву с капитаном Сильвером и впервые вижу Остров сокровищ. Здесь вершились настоящие дела. Здесь творилась история. Здесь что угодно может происходить. Здесь, конечно, что-то произойдет. Здесь я могу сложить кости. Поданный завтрак потеснил эти мысли, а суматоха выгрузки развеяла их окончательно.

Куба – прелестный остров. Молодцы испанцы, что назвали ее Антильской жемчужиной. Умеренный, но жаркий климат, обильные дожди, роскошная растительность, сказочно плодородная земля, великолепные виды – как тут было не помянуть недобрым словом то беспечное утро, когда наши предки выпустили из рук такое восхитительное владение. Впрочем, наша современная Демократия унаследовала достаточно, а уж удержит она это или разбазарит…

Тридцать пять лет назад город и Гаванский порт являли собой картину во всех отношениях впечатляющую, хотя нынешний прогресс, несомненно, к ней много добавил. Мы поселились в очень хорошей гостинице, налегли на апельсины, выкурили много сигар и предъявили властям свои мандаты. Все сработало великолепно. Едва письма были прочитаны, как нас сочли неофициальной, но тем не менее важной поддержкой, в трудную минуту присланной могущественной державой и старым союзником. Чем больше мы старались умалить значение нашего визита, тем большая ему придавалась весомость. Главнокомандующий был в отъезде, инспектировал посты и гарнизоны, но нам пообещали, что все устроится, как мы хотим. Маршала мы найдем в Санта-Кларе; путешествие не должно быть трудным; в головном и конечном вагонах бронепоезда едет охрана; стены вагонов защищены толстой обшивкой; когда начнется стрельба, обычное здесь дело, достаточно лечь на пол – и вы в безопасности. Наутро мы тронулись.

Маршал Мартинес Кампос любезно встретил нас и передал одному из своих штабных офицеров, молодому лейтенанту, сыну герцога Тетуанского Хуану О’Доннеллу, прекрасно говорившему по-английски. Меня удивило имя, но мне объяснили, что оно стало испанским со времени Ирландской бригады. О’Доннелл сказал, что если нам хочется посмотреть на бои, то надо присоединиться к передвижной войсковой колонне. Как раз утром генерал Вальдес увел такую колонну из Санта-Клары к осажденному мятежниками городку Санкти-Спиритус, до которого сорок миль. Какая жалость, что мы припоздали. Но если они сделали всего один переход, прикинули мы, мы их легко нагоним. Наш молодой испанец покачал головой:

– Вы не проедете и пяти миль.

– Где же тогда неприятель? – спросили мы.

– Везде и нигде, – ответил он. – Пятьдесят конников могут ехать любой дорогой – вдвоем пускаться в путь нельзя.

Но генерала Вальдеса все же можно перехватить. Поездом добраться до Сьенфуэгоса, потом морем до Туны. Железнодорожная ветка от Туны до Санкти-Спиритуса, сказал он, неусыпно охраняется блокпостами и воинские составы регулярно там ходят. Итак, сделав круг в 150 миль, мы доберемся до Санкти-Спиритуса за три дня, а генерал Вальдес со своим войском прибудет туда только вечером четвертого дня. Там мы примкнем к его колонне и разделим ее боевой путь. Лошадей и ординарцев нам обеспечат, и генерал примет нас в свою свиту как почетных гостей.

Мы совершили наше путешествие не без риска, но и без происшествий. Несмотря на свое название, Санкти-Спиритус [10]10

Sancti Spiritus – Святой дух (исп.).

[Закрыть]– место скверное и нездоровое. Оспа и желтая лихорадка часто наведывались туда. Мы провели ночь в грязной, шумной, тесной таверне, а на следующий вечер в городок вошли генерал Вальдес и его колонна. Это была внушительная сила: четыре батальона пехоты (около 3000 человек), два эскадрона кавалерии и батарея на мулах. Выглядели солдаты подтянуто, молодцевато, словно нипочем им долгий переход. Их хлопчатобумажная форма, изначально, скорее всего, белая, приобрела от грязи и пыли какой-то неопределенный цвет, приближенный к хаки. На спинах у них были тяжелые ранцы, на груди – пара патронташей, на головах – широкополые соломенные шляпы.

Выждав приличное время, мы явились в штаб генерала. Он уже прочитал рекомендующие нас телеграммы и оказал нам самый радушный прием. Суарес Вальдес был дивизионным генералом. Он совершал двухнедельный марш через повстанческие районы, имея две задачи: наведаться в поселки и на посты, где стояли испанские гарнизоны, и истребить как можно больше мятежников, встреченных по пути. Генерал объявил через переводчика, что для него огромная честь иметь в своей колонне двух выдающихся представителей великой и дружественной державы и что он высоко ценит моральную поддержку, каковую заключает в себе этот жест Великобритании. Мы, тоже через переводчика, заверили его, что он замечательно сказал и что мы замечательно проведем время. Переводчик вылепил из этого что-то явно приятное, потому что генерал польщенно засветился. Он уведомил нас, что на рассвете мы выступаем: не след задерживаться в городе, кишащем заразой; лошадей нам подготовят с ночи. Засим нас пригласили отобедать.

Представьте себе ощущения молодого офицера следующим утром! Еще темно, но небо светлеет. Мы в «сумрачно-таинственном храме денницы», как определил это прекрасный, хотя и малоизвестный писатель [11]11

Маккей, «Двадцать один день в Индии». (Прим. автора).

[Закрыть]. Мы на лошадях, в форме, револьверы заряжены. В полутьме длинные шеренги вооруженных и нагруженных поклажей людей тянутся на встречу с врагом. Он может быть очень близко, может, караулит нас в миле отсюда. Нам сие неведомо; и мы совсем не знаем, чего стоят наши друзья или враги. Мы не имеем никакого отношения к их размолвкам. Мы не вправе принимать участие в их схватках – только под угрозой смерти. Но мы чувствуем: это великая минута в нашей жизни, ничего лучше в ней еще не было. Что-то, думаем мы, должно произойти; мы страстно желаем, чтобы произошло; но быть ранеными или убитыми нам вовсе не хочется. Так чего же нам хочется? Того же, о чем грезят все юнцы, – приключений, приключений ради приключений. Вы можете назвать это дуростью. И впрямь, разумно ли – сорваться за тысячи миль, с тощим карманом, чтобы встать в четыре утра, надеясь в компании с совершенно незнакомыми людьми попасть в переделку? Но мы-то знали, что очень мало отыщется в британской армии младших офицеров, которые не отдали бы все свое месячное довольствие за счастье посидеть в наших седлах.

Однако ничего не произошло. День постепенно светлел, длинная испанская колонна змеилась по бескрайним лесам и волнистой шири лучезарного ландшафта, сочащегося влагой и искрящегося на солнце. Примерно в девять часов, когда мы одолели около восьми миль и оказались на открытом пространстве, был объявлен привал – для завтрака и сиесты.Завтрак – важная заправка. Пехота развела костры и принялась стряпать; лошадей расседлали и пустили щипать траву; штабным подали на столе кофе и тушеное мясо. Чем не пикник. Под конец генеральский адъютант выставил высокую металлическую бутыль с напитком собственного изготовления под названием «runcotelle». Много позже я узнал, что значит это памятное мне слово: «ромовый коктейль». Как это ни назови, вещь чрезвычайно приятная. Тем временем между деревцами в роще натянули гамаки. В них нам полагалось разместиться. Солдаты и строевые офицеры растянулись в тенечке прямо на земле, предварительно, я думаю, приняв необходимые охранные меры, и на четыре часа все погрузились в сон.

В два часа сиестакончилась. Недавно тихий бивак забурлил. В три часа мы снова были в пути и шли четыре часа, делая не менее двух с тремя четвертями миль в час. Смеркалось, когда мы подошли к месту нашей ночной стоянки. Колонна прошла восемнадцать или девятнадцать миль, а пехота совсем не казалась уставшей. Эти крепкие испанские крестьяне, дети природы, поражали своей выносливостью, вышагивая неторными дорогами с тяжелой кладью. Продолжительный дневной сон был для них равноценен еще одному ночному.

Несомненно, римляне лучше нас строили свой распорядок дня. Во все времена года они вставали до солнца. Мы же, если не в военное время, никогда не видим рассвета. Иногда мы наблюдаем закат. Закат навевает печаль, рассвет рождает надежду. Чудо дневного отдыха и сна взбадривает человеческий организм лучше, чем долгое ночное забытье. Не в нашей природе – работать или даже развлекаться с восьми утра до полуночи. Мы перенапрягаем наш организм, это бессовестно и недальновидно. В интересах дела или удовольствия, как духовного, так и физического, мы должны надвое делить наши дни и наши предприятия. Когда я работал в войну в адмиралтействе, я убедился, что, уложив себя в постель на один час после ленча, прибавляю почти два часа к рабочему дню. Романцы разумнее и в большем согласии с Природой устраивают свою жизнь, нежели англосаксы или тевтонцы. Но ведь и климат у них не в пример лучше.

Таким вот манером мы несколько дней шли по этой чудесной стране – и нигде ни признака, ни звука войны. Между тем мы вполне сдружились с нашими испанскими хозяевами; общаясь на убогом, у каждого на свой лад, французском, мы отчасти уяснили их отношение к происходящему. Например, начальник штаба подполковник Бенсо как-то обмолвился: «Мы боремся за то, чтобы сохранить целостность нашей страны». Я поразился. По недостатку образования я, конечно, не вполне сознавал, что другие народы относятся к своим владениям так же, как нас, англичан, всегда учили относиться к своим. Выходит, для них Куба была тем же, чем для нас – Ирландия. Это произвело на меня глубокое впечатление. Мне было довольно неприятно, что эти иностранцы смеют так думать и говорить о своей стране и колониях, словно они британцы. Однако сказанное запало мне в душу. До тех пор я втайне симпатизировал мятежникам, во всяком случае – мятежу. Но теперь я понял, как больно было бы испанцам потерять свой прекрасное «Антильское ожерелье», и мне стало их жаль.

Я не представлял себе, как они могут победить. Вообразите, во что обходится один час кружения колонны из четырех тысяч человек по нескончаемым сырым джунглям, а всего таких колонн, наверное, дюжина да еще много других, поменьше, и все они постоянно в движении. Прибавьте двести тысяч человек на постах и в гарнизонах или на железнодорожных блокпостах. Мы знали, что Испания тогда далеко не процветала. Мы знали, каких неимоверных усилий и жертв ей стоило держать почти полмиллиона человек за океаном, на расстоянии пяти тысяч миль, – это гиря на вытянутой руке. А враги? Мы никого не видели, мы не слышали ни единого выстрела. Но они несомненно существовали. Эти продуманные меры предосторожности и эта военная мощь были ответом на бесконечные вражьи вылазки. Окрестные леса и холмы кишели бандами оборванцев, не имевших недостатка в ружьях и патронах и орудовавших страшными мачете. Расплачивались они за войну лишь бедностью, риском и тяготами, а этого добра тут каждому хватало. И они втянули испанцев в партизанскую войну. Подобно наполеоновским отрядам на Пиренейском полуострове, те день за днем, преодолевая лигу за лигой, двигались сквозь неуловимую вражду, подвергаясь то там, то сям ожесточенным налетам.

Двадцать девятого ноября мы ночевали в укрепленной деревушке Арройо-Бланко. Два батальона, один эскадрон и большую часть конвоя мы отослали с продуктами в несколько гарнизонов. Оставшемуся войску, числом около тысячи семисот человек, надлежало искать врага и сражаться. Тридцатого ноября мне исполнялся двадцать один год, и в этот день я впервые услышал стрельбу, услышал, как пуля с чавканьем входит в плоть или просвистывает в воздухе.

Когда мы ранним утром тронулись, стоял низкий туман, и вдруг замыкающая шеренга ввязалась в перестрелку. В ту пору при близком бое часто использовались крупнокалиберные винтовки, которые грохотали, изрыгали дым и даже пламя. Стреляли, похоже, в фарлонге от нас, так что в ушах трещало и сердце екало. Ко мне, впрочем, пули не подлетали, и я легко успокоился. Я был как тот оптимист, «который доволен всем, что происходит, пока сам в стороне». За туманом ничего нельзя было разглядеть. Вскоре туман стал подниматься и я увидел, что мы идем лесной просекой примерно в сто ярдов шириной. Это называлось «военной дорогой», и мы двигались по ней несколько часов. Джунгли уже вовсю наступали на просеку, и офицеры, достав свои мачете, отсекали мешающие ветви, а не то, дурачась, разрубали пополам висевшие здесь и там тыквенные бутыли, обдавая квартой холодной кристальной воды зазевавшегося.

В тот день, когда мы стали на завтрак, каждый сел рядом со своей лошадью и закусывал сухим пайком. У меня была тощая курица. Я обгладывал ножку, как вдруг с края леса, чуть не в лицо нам, грянул залп. За моей спиной прянула лошадь (не моя). Все повскакали. Солдаты гурьбой ринулись к месту, откуда палили, но нашли только стреляные гильзы. А я оглянулся на раненую лошадь. Это был гнедой жеребец. Пуля попала ему между ребер, кровь струилась на землю, на глянцевой каштановой шкуре темнело красно-бурое пятно шириной с фут. Жеребец повесил голову, но стоял на ногах. Конечно, он был обречен – уже сняли седло и уздечку. Наблюдая за этими действиями, я не мог не задуматься над тем, что поразившая его пуля, безусловно, прошла в футе от моей головы. Я побывал «под огнем». Это кое-что. Однако я начал серьезнее, чем прежде, относиться к нашей затее.

Весь следующий день мы занимались преследованием. Если прежде лес отдаленно напоминал европейскую пущу, то теперь он сменился зарослями пальм самого разного размера и вида с бутылочными стволами. Через три-четыре часа мы снова вышли на открытое место, перешли вброд реку и остановились на ночевку у какой-то убогой хижины, удостоившейся названия на карте. Было жарко, и мы с товарищем соблазнили двух штабных помоложе искупаться в реке, с трех сторон обнимавшей наш лагерь. Вода была восхитительная, теплая и чистая, и место мы выбрали прелестное. Мы уже одевались на берегу, когда неподалеку услышали выстрел. Потом еще один, еще, потом началась пальба. Над нашими головами засвистело. Ясно было, что нас всерьез атакуют. Мы натянули обмундирование и, крадучись вдоль реки, вернулись в штаб. К нашему возвращению в полумиле уже кипела схватка и на лагерь сыпались пули. Мятежники были вооружены в основном «ремингтонами», и их низкое уханье странно контрастировало с пронзительной трескотней испанских магазинных винтовок. Примерно через полчаса неприятель получил свое сполна и отошел, унося раненых и убитых, которыми, думается, их обеспечили впрок.

Мы спокойно пообедали на веранде и отправились в свои гамаки в сарае. Скоро меня разбудила стрельба; не отдельные выстрелы, а залпы оглашали ночь. Одна пуля пробила тростниковую крышу нашего барака, другая ранила дневального снаружи. Я бы с радостью выбрался из гамака и лег на пол, но другие не шевельнулись, и я решил, что правильнее оставаться на месте. Меня еще подбодрило соображение, что испанский офицер, занимавший гамак между мной и линией вражеского огня, был человеком корпулентным, если не сказать – тучным. Я никогда ничего не имел против толстяков. А уж этого просто нежно полюбил. Мало-помалу я заснул.

После беспокойной ночи колонна выступила рано. Туман служил прикрытием неприятельским стрелкам, и, едва мы переправились через реку, они встретили нас прицельным огнем. Отступая перед нами, враги использовали любое позиционное преимущество. Пусть их пули урона почти не наносили, но в нашей колонне, простреливаемой по всей длине, скучать никому не приходилось. В восемь часов голова испанской колонны вышла на открытую местность. От начала луговины До расположения противника протянулся широкий травянистый проселок, с одной стороны огражденный проволочным забором, чередой чахлых деревьев – с другой. По обе стороны проселка лежали поля, поросшие буйной, по пояс, травой. Справа от проселка, примерно в полумиле от нас, был пальмовый островок – что-нибудь около сотни деревьев. Вел проселок прямиком на пологий холм с редкой изгородью наверху и густым лесом с тыла. Здесь и был вражеский рубеж, и генерал решил немедленно его атаковать.

Тактика была простейшая. Когда головной испанский батальон вышел на открытый простор, на оба фланга выступили и рассыпались цепью две роты. Кавалерия заняла позицию справа от проселка, а артиллерия выдвинулась вперед по центру. Генерал, штабные и оба британских гостя торжественной кавалькадой поехали по проселку в пятидесяти ярдах позади огневой линии. Второй батальон выстроился в колонну поротно и двинулся следом за пушками. Триста ярдов преодолели в тишине. Потом гребень холма закурился дымками, и тотчас загрохотали неприятельские ружья. После двух пристрелок они принялись палить уже безостановочно и со всех точек рубежа. Не замедлила ответить испанская пехота, продолжая идти вперед. С обеих сторон огонь был плотным. В ушах звучали то будто вздох, то свист, то жужжание обозленной мухи. Генерал со свитой остановился в четырехстах-пятистах ярдах от дымящейся и потрескивающей на гребне холма изгороди. Мы прямо верхами, без всякого прикрытия, наблюдали за атакующей пехотой. Воздух звенел от пуль, глухими стуками отзывались терзаемые пальмы. Испанцы держались молодцами, и мы старались не сплоховать. Опасность казалась нешуточной, и я даже был удивлен, что в этой заварухе погибло так мало людей. Из двадцати человек свитских только трое-четверо получили ранения или потеряли лошадей, а убит не был никто. Вскоре, к моему облегчению, залпы «Маузера» покрыли все звуки, неприятельский огонь ослаб и постепенно сошел на нет. Я видел, как маленькие фигурки улепетывают и быстро ныряют в лес, затем воцарилась тишина. Пехота ринулась вверх и заняла вражеские позиции. Преследование было невозможно: джунгли стояли глухой стеной.