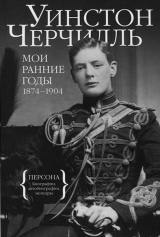

Текст книги "Мои ранние годы. 1874-1904"

Автор книги: Уинстон Спенсер-Черчилль

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)

Меня отвезли в Лондон, и я с одра заинтересованно следил за политическими событиями 1893 года. Я отлично ориентировался в них. Мать отчитывалась во всем, что услышала, а мистер Эдвард Марчбанкс, впоследствии лорд Туидмаут, «главный кнут» Гладстона, был женат на папиной сестре Фанни. Так что мы вчуже разделяли удовлетворение либералов, после долгого изгнания вернувшихся к власти. До нас доносились какие-то их надежды и страхи. В те дни политическая жизнь, казалось мне, била ключом и была важнее всего на свете. Ее направляли государственные мужи, люди командного ума и склада. По привычке и из чувства долга вносило свою лепту в политику высшее сословие, занимавшее разные посты. Из спортивного интереса следил за ней рабочий люд, как имевший право голоса, так и не имевший. Народ вникал в государственные дела и судил о способностях публичных деятелей, как нынче это происходит с крикетом и футболом. Газеты с готовностью потворствовали одновременно просвещенному и простонародному вкусу.

Поначалу мне многое спускали как инвалиду, и я весь отдался наблюдению за последней великой парламентской баталией мистера Гладстона. Она затмила для меня кошмарный (последний из трех возможных!) Экзамен, который маячил в августе. В это медленно текущее время я не мог не почувствовать, что речи отца уже не так хороши, как прежде. Иногда они были блистательны, но в целом он терял почву под ногами. Конечно, я надеялся вырасти и подоспеть ему на помощь. Я знал, что такое предложение его бы только рассмешило. Но я думал об Остине Чемберлене, которому позволили сражаться на отцовской стороне, о Герберте Гладстоне, который помогал «Великому старцу» валить дубки и всюду появлялся с ним, и мечтал о времени, когда торийская демократия одной рукой погонит «старую банду», а другой сметет радикалов.

В тот год я перевидал у отца в доме чуть ли не всех главных персон парламентской схватки, сиживал на ленче или обеде, когда не только его коллеги, но и оппоненты мирно обменивались через стол мнениями по самым жарким вопросам дня. Тогда я впервые встретил мистера Бальфура, мистера Чемберлена, мистера Эдварда Карсона, а еще лорда Розбери, мистера Аскуита, мистера Джона Морли и прочих министерских столпов. Мир, в котором вращались эти люди, был поистине великим миром, где правили высокие принципы и всякая мелочь в публичном общении имела значение: как на дуэльной площадке, когда пистолеты уже заряжены и вот-вот прольется кровь, там царили подчеркнутая учтивость и взаимное уважение. Конечно, подобную церемонность я наблюдал лишь в тех случаях, когда отец принимал близких друзей или выдающихся политиков. Я слышал, что на нейтральной почве он бывал беспощаден, осыпал оскорблениями и просто грубил. Неблизкие люди подходили к нему с осторожностью и во всеоружии.

Едва поправившись, я стал ходить в палату общин и слушать острые дебаты. Я даже пробрался в галерею почетных гостей, когда Гладстон закрывал второе чтение билля о гомруле. Отлично помню и само действо, и некоторые подробности. «Великий старец» был подобен гигантскому белому орлу – грозный и прекрасный одновременно. Фразы волшебно чеканились, все восторженно внимали каждому слову, готовые разразиться аплодисментами или протестными воплями. Был кульминационный пункт потрясающего пассажа относительно стойкой верности либеральной партии тому делу, которое она вела к победе. Он допустил промах.

– И нет другого дела (речь шла о гомруле), ради которого либеральная партия столько бы вынесла или пала бы столь низко, – воскликнул он. Как же воспряли и восторженно завопили тори! Но Гладстон потряс правой рукой, словно когтистой лапой, унял волнение и продолжал: – Но мы снова поднялись…

Еще я был свидетелем его знаменитого подарка Чемберлену по случаю первого выступления в палате сына Чемберлена Остина.

– Я не стану расточать многословные похвалы этой речи. Постараюсь в нескольких словах сказать то, что мне хочется сказать. Это была речь, которая должна радовать и бодрить отцовское сердце.

Скорчившись на полу галереи, я видел сквозь балюстраду, какое мгновенное действие произвели на Чемберлена эти слова. Словно пуля пронзила его. Бледное с желтизной лицо порозовело, он не смог, да и не захотел сдержать нахлынувшие чувства. Он привстал и слегка поклонился, потом ссутулился, опустив голову. Как ни хороши были сказанные слова, на письме в них нет ничего особенного. Важен был сам жест, на минуту сокрушивший многолетнюю неистребимую вражду.

В другой раз с той же галереи я слушал яростную и очень резкую перепалку между отцом и сэром Уильямом Харкуртом. Сэр Уильям казался взбешенным и возражал совершенно не по делу, и меня поразило, как буквально несколько минут спустя он пробрался к моему месту и, лучисто улыбаясь, спросил, что я думаю обо всем этом.

Моя физическая немощь и эти политические потрясения вряд ли могли позволить капитану Джеймсу по-хорошему подготовить меня к экзамену в Сандхерст. Тем не менее третья попытка увенчалась умеренным успехом. Меня определили кадетом в кавалерию. Желающих попасть в пехоту всегда больше, потому что служить в кавалерии гораздо накладнее. Соответственно тем, кто оказался в хвосте списка, предлагали соглашаться на кавалерию. Я был в восторге, что сдал экзамен, и ликовал, что буду служить верхом на лошади. Я уже на опыте убедился в преимуществах верховой езды перед пешим ходом. Какая прелесть – иметь лошадь! И кавалерийская форма пригляднее пехотной. В приподнятом настроении я написал отцу. К моему удивлению, у него на сей счет было совершенно иное мнение. Он посчитал позором, что я не прошел в пехоту. Он рассчитывал, что я поступлю в знаменитый – из четырех батальонов – 60-й стрелковый полк, у которого форма хоть и черная, но с красными нашивками на обшлагах и воротнике.

– Определившись в шестидесятый стрелковый, – объяснял мне он, – ты два-три года прослужишь в средиземноморской крепости и созреешь для службы в Индии.

Похоже, он уже писал герцогу Кембриджскому, шефу 60-го полка, ходатайствуя о моем зачислении под его начало, и получил благоприятный ответ. Теперь все эти планы расстроились, и расстроились самым неприятным и разорительным образом. Герцог уже не раскроет мне объятия, а в средиземноморских крепостях не нужна кавалерия.

– В пехоте, – замечал отец, – содержишь одного денщика, в кавалерии – денщика и еще лошадь.

Это правда, но не вся правда. Знал бы он, что потребуется не одна, а две строевые лошади, один-два гунтера и в обязательном порядке пони для поло. В общем, он был крайне недоволен, и в надлежащий срок я получил длинное и сердитое письмо, выражавшее мрачное неверие в мою способность к обучению, демонстративное равнодушие к успеху на экзамене, каковой, он полагал, я еле-еле осилил, и тревогу, что мне грозит опасность сделаться «социальной пустышкой». Меня огорчил и напугал этот отзыв, и я поспешил дать обещание исправиться. Все равно – я радовался, что поступил в Сандхерст, что стану настоящим живым кавалерийским офицером уже через каких-нибудь восемнадцать месяцев. И я деятельно занялся заказом множества обязательных предметов экипировки джентльмена-кадета.

Этим летом родители отправили меня с братом и сопровождающим наставником в так называемый туристический поход в Швейцарию. Понятно, что путешествовали мы поездами – пока были деньги. Я и наставник взбирались на горы. Мы покорили Веттерхорн и Монте-Розу. Картина солнечного восхода, зажигающего вершины Бернского нагорья, – это чудо света и цвета, подобного которому я больше в жизни не видел. Я хотел еще взойти на Маттерхорн, но это было и дорого, и, заверил наставник, очень опасно. Наша осторожность могла легко пойти прахом на Лозаннском [5]5

Ныне Женевском.

[Закрыть]озере, где со мной приключилась целая история. Я расскажу здесь ее всем для острастки. С мальчиком помладше меняя пошел кататься на лодке. Отплыв от берега больше чем на милю, мы решили искупаться, стянули с себя одежду, прыгнули в воду и стали с восторгом плескаться. Когда мы вдоволь наплескались, лодка была от нас уже ярдах в ста. Ветер начал зыбить водную гладь. Над кормовыми скамьями лодки был натянут маленький красный тент. Под порывами ветра этот тент превращался в парус. Мы плыли к лодке, она уплывала от нас. После нескольких ее дрейфов нам удалось сократить разрыв вполовину. Но ветер крепчал, и мы, особенно мой товарищ, начали уставать. До этой минуты я даже не задумывался об опасности. Солнце поигрывало искрящейся голубой водой, радовали глаз панорама гор и долин, нарядные отели и виллы. Но я уже видел Смерть, и видел так близко, как никогда. Она плыла сбоку от нас и что-то шептала, когда налетал ветер, угонявший от нас лодку примерно с той же скоростью, с какой мы плыли. Помощи ждать неоткуда. Без помощи мы не доберемся до берега. Я плавал легко и быстро – недаром команда, за которую я выступал в Харроу, поборола всех гостей. Сейчас я плыл ради самой жизни. Дважды я был в ярде от лодки, и каждый раз ее относило от меня; наконец невероятным усилием я ухватился за борт и в ту же минуту новый рывок ветра надул красный тент. Я перевалился в лодку и погреб к товарищу, который хоть и выбивался из сил, но не замечал тусклого желтого зрака смертельной опасности, вдруг взявшейся поиграть с нами. Я не сказал наставнику об этом серьезном испытании, но никогда не забывал его, и может, кому-то из моих читателей оно тоже западет в память.

Пребывание в Королевском военном колледже стало переходным периодом в моей жизни. Завершились почти двенадцать школьных лет. Тридцать шесть семестров, череда бесконечных недель (разбавленных куцыми каникулами), с редчайшими проблесками успеха, с тупой зубрежкой предметов скучных и бесполезных, с отсутствием занимательных игр. Оглядываясь назад, я вижу, что школьные годы – не только самый неприятный, но и единственный пустой и несчастливый период в моей жизни. Счастливым я был в нежном возрасте – с игрушками, у себя в детской. Повзрослев, я с каждым годом становился все счастливее. Но эта школьная интерлюдия смотрится унылым пятном на карте моих странствий. Нескончаемая череда тревог, вовсе не казавшихся тогда мелочью, каторга, ничем не вознагражденная; неудобство, запреты и бессмысленное однообразие.

Я не хочу, чтобы этот поворот мысли совсем исказил картину моего школярского детства. Оно конечно же озарялось смехом и молодым задором. Школа Харроу держала высокую планку, тамошние преподаватели исповедовали высокие принципы самоотдачи. Большинство мальчиков были совершенно счастливы, в классах и на спортивных площадках многие отличались так, как никогда впоследствии. Я только констатирую факт, что по собственной нескладности был исключением. Я бы охотнее учился на подхвате у каменщика, или был мальчиком на посылках, или помогал отцу убирать бакалейные витрины. Это настоящее, это правильное, это большему научило бы меня, и я бы гораздо лучше справлялся со всем этим. Я бы лучше узнал своего отца, не лишился бы такой радости.

Безусловно нужное общественному прогрессу длительное образование не согласно с природой человека. Оно ему не по нутру. Мальчик с удовольствием последует примеру отца, чтобы добыть себе пропитание. Насколько хватит сил, он будет охотно делать что-то полезное. Он будет получать заработную плату – пусть невеликую – и поддержит своих. Ему захочется иметь какое-то время для себя, а с пользой или бестолково он его потратит – это его печаль. У него возникнет потребность в чем-то еще, кроме права работать или голодать. И вот тогда вечерами в человеке стоящем, может статься, пробудится жажда знаний, – а нестоящим зачем засорять головы? – и знание вкупе с мыслью распахнут «волшебные створки» разума.

В целом школа порядочно расхолодила меня. Не считая фехтования, в котором я стал чемпионом школы, отличий я не удостоился. Все мои сверстники и даже ребята помладше во всех отношениях лучше приноровились к условиям нашего тесного бытия. Они были лучше и в играх, и в классах. Не очень приятно чувствовать себя безнадежно отставшим в самом начале забега. Прощаясь с доктором Уэлдоном, я озадаченно выслушал его предсказание, поверить в которое у меня не было никаких оснований: что я-де обязательно себя проявлю. По гроб жизни буду ему за это благодарен.

Я обеими руками за школы, но не хочу пойти туда опять.

В Харроу я близко подружился с Джеком Милбэнком двумя годами меня старше. Он был сыном старого баронета, чьи предки много поколений жили в Чичестере. Ни в играх, ни на уроках он не выделялся, был чуть выше среднего уровня своих сверстников. А выделялся он тем, что у него были стиль и отменные манеры, взрослые интересы и речь, какой не услышишь в Харроу. Он неизменно был джентльменом высшей пробы – сдержанный, невозмутимый, уравновешенный, элегантный, безупречно одетый. Когда отец приезжал навестить меня, он обычно вел нас обоих на ленч в отель «Кингз Хед». Я трепетал от восторга, когда они вели беседу – как равный с равным, с непринужденностью двух светских львов. Как же я завидовал другу! Как мне хотелось вот так же сойтись с отцом. Увы, я был никудышный ученик, и если встревал в разговор, то с какой-нибудь несуразицей или глупостью.

С Милбэнком мы однажды провернули одну авантюру. Мы разузнали, что по старому обычаю в неделю контрольных отменяется футбол. Про это правило в последние годы забыли. Мы отказались играть, ссылаясь на обычай и оправдывая себя необходимостью сосредоточиться на занятиях. За этот проступок нам полагалась хорошая порка от старост. Но нельзя было не признать, что закон на нашей стороне. Случившееся подавленно обсуждали в высших сферах. Три-четыре дня мы не представляли, что нас ожидает. Нашему делу вредило подозрение, что мы вовсе не изнуряем себя занятиями, а наоборот, прохлаждаемся. В конце концов было решено предоставить нас самим себе, и надеюсь, этот смело утвержденный прецедент был использован следующими поколениями.

Милбэнку светила военная карьера, он нацелился на 10-й гусарский. Отец позволил ему сначала пройти через ополчение, что несколько удлиняло путь, зато избавляло от многих экзаменов. Поэтому он окончил Харроу годом раньше меня и скоро уже щеголял в форме младшего офицера ополчения. Мы регулярно переписывались, часто виделись в отпусках. Мы еще встретимся с ним на страницах этой книги. Он удостоился высших воинских наград. В Англо-бурской войне он заслужил Крест Виктории тем, что, сам тяжело раненный, под убойным огнем, спас своего солдата. Он пал на Галлипольском полуострове, предприняв отчаянную атаку в страшном побоище у залива Сувла.

Мне нравились песни Харроу. У них изумительный школьный песенник. На переменах мы собирались в актовом зале или у себя в дортуаре и хором распевали эти чудесные знаменитые песни. Я считаю эти песни золотым фондом Харроу. Ничего подобного нет в Итоне. Там у них всего одна песня, и та про греблю – славное занятие, но спорт так себе, а песня вообще никуда не годится. Еще к нам приезжали знаменитые люди читать лекции про науку и историю. Лекции производили на меня громадное впечатление. Если знающий человек увлечет тебя захватывающим рассказом, да если еще при этом у него волшебный фонарь, тут никакой другой учебы не надо. Внимательно выслушав лекцию, я мог потом недурно разыграть спектакль, повторив ее от своего имени. Пять лекций я помню до сих пор. В первой мистер Бауэн, наш знаменитейший педагог и автор многих наших лучших песен, в доходчивой форме дал волнующий отчет о битве при Ватерлоо. В другой раз он читал о битве при Седане, доставив мне неописуемое удовольствие. Несколькими годами позже я обнаружил, что он почти слово в слово пересказал книгу Хупера «Седан», любимое чтение моего полковника. Но лекция не стала от этого хуже. Была лекция о восхождении на Альпы великого мистера Уимпера, с изумительными картинками, на которых проводники и туристы либо висели на скалах, либо стояли спиной к пропасти, так что даже от фотографий мороз подирал по коже. Вот еще лекция: как расцветка защищает бабочек. Отвратительная на вкус бабочка своей броской расцветкой остерегает птицу, чтобы та ее не съела. Сочная, вкусная бабочка спасается тем, что прикидывается сучком или листиком. Они миллионы лет учились этому, а кто не успевал приспособиться – тех поедали, и они исчезали с лица земли. Вот почему сохранившиеся виды так раскрашены. Последней была лекция мистера Паркера на тему «Имперская федерация». Он поведал, как у Трафальгарского мыса сигнал Нельсона «Англия ждет, что сегодня каждый исполнит свой долг» обежал весь боевой строй, и сказал, что если мы и наши колонии будем держаться вместе, то настанет день, когда такой же вот сигнал обежит не только строй кораблей, но и ставшие в ряд народы. Мы дожили до этого дня, и я имел случай напомнить престарелому мистеру Паркеру о его словах, когда в последний год своей жизни он объявился на грандиозном банкете в ознаменование нашего победного выхода из Мировой войны.

Недоумеваю, почему сейчас не устраивают такие лекции чаще. Можно устраивать их раз в две недели, и потом ребята сначала запишут, что они запомнили, а после – что думают по этому поводу. Тогда преподаватели начали бы понимать, кто способен хорошо схватывать материал и претворять его во что-то новое, а кто тупица; и все классы соответственно перетасовались бы.

Тогда бы и школа Харроу не потерпела бы со мной фиаско, выдерживая меня в последних учениках, и мне бы веселее жилось.

Глава 4

Сандхерст

В Сандхерсте я все начал сызнова. Меня уже не тянуло назад давнее отставание в латыни, французском или математике. Мы все начинали с нуля и на равных. Курс обучения составляли тактика, фортификация, картография, военное право и военное администрирование. Плюс строевая подготовка, гимнастика и верховая езда. Не хочешь – ни в какие игры не играешь. Дисциплина была строгой, занятия в классах и на плацу тянулись долго. К вечеру все валились с ног от усталости. Меня увлекали в первую очередь тактика и фортификация. Отец распорядился, чтобы его книгопродавец, мистер Бейн, обеспечивал меня книгами для учебы. Я заказал «Военные операции» Хамли, «Письма о пехоте, кавалерии и артиллерии» принца Крафта, «Огневую тактику пехоты» Мейна и много сочинений о Гражданской войне в Америке, о франко-прусской и русско-турецкой войнах, которые были тогда для нас свежайшими образцами военного искусства. Скоро подобралась военная библиотечка в подкрепление регулярным занятиям. Строевая подготовка не особенно нравилась мне, и несколько месяцев я числился среди тех, кого следовало подтянуть. Радовали полевые занятия. Мы рыли окопы, насыпали брустверы, обкладывали траверсы мешками с песком, вереском, фашинами или решетчатыми ящиками с щебнем. Мы ставили рогатки и закладывали фугасы. Мы подрывали железнодорожные пути пироксилиновыми шашками, учились взрывать каменные мосты и наводить понтонные или из бревен. Мы чертили контурные карты всех холмов в окрестностях Камберли, прокладывали рекогносцировочные маршруты в разных направлениях, намечали линии сторожевого охранения для авангарда и арьергарда и даже решали кое-какие несложные тактические задачи. Обращению с гранатами нас совсем не учили, этот вид оружия считался безнадежно устаревшим. Гранаты вышли из употребления еще в восемнадцатом веке, и в современной войне толку от них не предвиделось.

Конечно, все это были элементарные вещи, и в наши рабочие часы мы не выходили за пределы стандартного кругозора младшего офицера. Но иногда меня приглашали отобедать в Штабном колледже, в миле от нас, где умнейших армейских офицеров готовили к высшему командованию. Здесь учили распоряжаться дивизиями, армейскими корпусами и даже целыми армиями; разговор шел о базах, снабжении, коммуникациях, о железнодорожной стратегии. Восторг! Думалось только, что все это, к сожалению, одна игра фантазии, что время войн между цивилизованными народами навсегда отошло в прошлое. Родиться бы пораньше лет на сто – вот была бы красотища! Чтоб девятнадцать тебе стукнуло в 1793 году, когда впереди больше двадцати лет войн против Наполеона! Такое не повторится. После Крымской войны британская армия ни разу не палила по белокожим, нынешний мир делается все более рассудительным и миролюбивым (и вдобавок демократическим) – великое время отшумело. К счастью, остаются дикие и варварские народы. Остаются зулусы и афганцы, суданские дервиши. Если их как надо настроить, они вполне могут «показать себя». Вполне могут начаться беспорядки или бунт в Индии. В то время туземцы усвоили таинственную практику мазать чем-то манговые деревья, и мы обнадеживались статьей в «Спектейторе», вопрошавшей: не придется ли через несколько месяцев заново завоевывать Индию? Мы бредили всем этим. Скорее получить звание, отправиться на индийские равнины, заслужить медали и прочие отличия и, пока еще молоды, завоевать командные высоты, как Клайв [6]6

Роберт Клайв(1725–1774) – английский колониальный деятель, губернатор Бенгалии.

[Закрыть]! Эти мысли мало утешали: в конце концов, сражаться с жалкими индусами, а не участвовать в настоящей европейской войне – это все равно что играть в догонялки, вместо того чтобы биться за приз в «Гранд Нэшнл» [7]7

«Гранд Нэшнл» – крупнейшие скачки с препятствиями на ипподроме в Эйнтри.

[Закрыть]. Как бы то ни было, надо лучшим образом использовать возможности, предоставляемые временем.

Мне безумно нравилось скакать верхом, я бы вообще не слезал с лошади. Отец устроил, чтобы на каникулах (правильнее, наверное, называть их теперь отпуском) я прошел курс верховой езды в Найтсбриджских казармах с Королевскими конногвардейцами. Сколько раз я валился там на песок. Позже, уже в полку, я прошел еще один пятимесячный курс и в итоге, мне кажется, неплохо сидел в седле и справлялся с лошадью. А важнее этого мало что есть на свете.

В Сандхерсте лошади были моей отрадой. Я и мои однокашники не жалели последних денег на то, чтобы брать внаем лошадей в прекрасных местных конюшнях. Под будущие назначения нам открывали счет. Мы устраивали скачки и даже стипль-чез в парке одного гостеприимного вельможи, гоняли по окрестностям. И вот мой совет родителям, прежде всего состоятельным родителям: «Не давайте сыну денег. Если карман позволяет, дайте ему лошадей». Верховая езда еще никому не доставляла огорчений, кроме самых благородных. В седле потерянного времени не бывает. Случается, молодые люди плохо кончают, вкладывая средства в лошадей или делая ставки на лошадей, но скача на них – никогда; разве что ломают себе шею, а это – на полном галопе – завидная смерть.

Став джентльменом-кадетом, я вырос в глазах отца. В отпуске мне позволялось сопровождать его – по обстоятельствам. Ему всегда нравились акробаты, жонглеры и дрессированные звери, и с ним я впервые побывал в «Эмпайр Театр». Он брал меня и на важные политические сходки в доме лорда Ротшильда в Тринге, где собирались лидеры и перспективная молодая поросль консервативной партии. Он свел меня с друзьями-лошадниками, там была другая компания и другие разговоры, но столь же увлекательные. Мне казалось, у него есть ключи от всего (или почти от всего), стоящего внимания. Но если он замечал с моей стороны хоть малейшее притязание на товарищество, то моментально раздражался; однажды я предложил помочь его секретарю написать какие-то письма, так он взглядом пригвоздил меня к месту. Сейчас я понимаю, что это не продлилось бы долго. Проживи он еще четыре-пять лет, и ему бы без меня не обойтись. Только не было этих четырех-пяти лет! Именно тогда, когда наши отношения готовы были перерасти в Содружество и союз или, по крайней мере, договор о совместных действиях уже не казались мне чем-то немыслимым, он ушел навсегда.

Весной 1894-го всем нам стало ясно, что отец серьезно болен. Он еще продолжал политическую деятельность. Примерно раз в неделю он говорил речь в каком-нибудь важном месте. Нельзя было не видеть растущего неуспеха его усилий. Стенограммы выступлений, прежде занимавшие три колонки, ужались до двух, а потом вообще до полутора. Однажды «Таймс» обмолвилась, что зал был полупуст. И наконец я услышал, как мать и бабушка, редко в чем согласные, убеждали его передохнуть, а он твердил, что совершенно здоров и вообще все отлично. Я знал, что без особой нужды эти самые близкие и преданные ему люди так на него не давили бы.

Сейчас я вижу отца немного в другом свете, нежели в те дни, когда писал его биографию. Я давно перешагнул возраст, в котором он умер. Мне более чем очевидно, что его отставка носила фатальный характер. Это был «отчаянный маневр пилота в критической ситуации». Пробил его час. Но с победой юнионистов в 1886-м положение изменилось. Ожидались спокойные времена, нужна была передышка в политике. В лице лорда Солсбери нация получила нужное и желаемое. Он сел прочно и надолго. Естественно, он был только рад забрать в свои руки всю власть, не делить ее с неугомонным соперником, который верховодил в палате общин и караулил общественный кошелек. Утраченные позиции невозвратимы. Человек может подняться на новую высоту в пятьдесят-шестьдесят лет, но никогда не займет вновь ту, которую потерял в тридцать-сорок. Чтобы с достоинством и уверенно возглавлять партию или государство, необходимо, чтобы твои лидерские качества и идеи отвечали не только запросам, но и вкусам обоих.

Больше того, в ту минуту, когда лорд Рандольф Черчилль принял пост министра финансов, ответственного за многие государственные дела, по ряду важнейших вопросов он перестал быть тори. Он стремительно смещался в сторону Гладстона, не приемля только одного – ирландского гомруля; во всех общественных и рабочих вопросах он ушел гораздо дальше, чем могли позволить себе тогдашние виги или среднесословные либералы. Даже по Ирландии он держался поразительно независимых взглядов. Все это было не по нутру консервативной партии. Пребывай он в добром здравии, он почти наверняка выступал бы против Англо-бурской войны, причем с такой решимостью, что оттолкнул бы от себя тот самый рабочий класс, чьим расположением так гордился. Возродиться он мог в одном случае – если бы не дал развернуться протекционистской кампании Чемберлена. Насколько могу судить, он, скорее всего, был бы в первых рядах ее противников. Он не принадлежал к числу тех, кто принимает решения по указке партийного руководства. Когда он затевал фракционную борьбу, то вел дело к победе, не гнушаясь ничем. Когда же он занимал ответственные посты, его вклад в общественные дела был полновесным и незаурядным. Холодную, рассчитанную игру он никогда не вел. Говорил что думал. Так оно лучше.

Гладстон был обязан славой оратора не столько своим опубликованным речам, сколько воздействию их в свое время на публику. Место лорда Рандольфа Черчилля в политической истории определили не его слова и дела, а впечатление, какое его личность производила на современников. Оно было огромным, и в благоприятных обстоятельствах сыграло бы судьбоносную роль. Отец заключал в себе ту силу, своеобразие и шарм, что зачастую отмечают гения.

Перечитывая сейчас его письма ко мне, со всем прилежанием писанные, по обычаю того времени, собственной рукой, я понимаю наконец, как много он думал и как сильно тревожился обо мне. И безумно сожалею, что нам не довелось пожить вместе и по-настоящему узнать друг друга. Я часто захаживал к лорду Розбери на закате его дней, чтобы, принося дань уважения выдающемуся человеку, заодно послушать рассказы об отце. Отец словно подступал ближе, когда я беседовал с его задушевным прославленным другом. В последнюю встречу я сказал лорду Розбери, что мне очень хотелось бы повернуть время вспять и поговорить с отцом на равных. Замечательно отозвался на мои слова престарелый государственный муж:

– Да, вы бы нашли общий язык.

В июне 1894-го я чертил дорожную карту на Кобем-Коммон, когда велосипедист посыльный доставил мне из колледжа распоряжение немедля отправляться в Лондон: на следующий день отец отбывал в кругосветное путешествие. Обычно полагалось обратиться к учебному начальству с просьбой о предоставлении отпуска, но тут обошлось без канцелярщины. Отец телеграфировал прямо военному министру, сэру Генри Кэмпбеллу-Баннерману: «В свой последний день в Англии…» – и меня без проволочек снарядили в Лондон.

Назавтра утром мы поехали на вокзал – мать, мой младший брат и я. Отпущенная четыре года назад в южноафриканском путешествии борода не могла скрыть до ужаса изможденного, искаженного душевными муками лица. Отец похлопал меня по колену – жест безыскусный, но выразивший все.

Он отправился в кругосветное плавание. Больше я его не видел – только быстро тающую тень.

В Сандхерсте мне преподали несколько уроков, показав, как следует себя вести и как офицеры разных званий должны обращаться друг с другом в быту и на службе. Мой командир роты, майор Болл из Уэльского полка, был очень строгий и вспыльчивый служака. Замкнутый сухарь, бесстрастно-вежливый, педантичный, непогрешимый, взыскательный, он всех держал в страхе. Ему не случилось поучаствовать в боевых действиях, но мы не сомневались, что поражению он предпочтет смерть на поле боя.

У нас было правило: уходишь из расположения части, первым долгом отметься в ротном увольнительном журнале и тогда считай, что тебе позволено отсутствовать. Однажды ехал я в двухместном экипаже (взятом напрокат) в Олдершот повидаться с другом из ополченческого батальона, который был там на учениях. Качу по Мальборо-Лайнз и кого, вы думаете, встречаю? – майора Болла собственной персоной, мчащегося на двуколке домой в Сандхерст. Приветствуя его, я снял шляпу, и мне стало не по себе: по лени или легкомыслию я не отметился в журнале! Ладно, подумал я, «не все потеряно. Может, он не заглянет туда до обеда, а я побыстрее вернусь и впишу себя». Я сократил свой визит в ополченческий батальон и погнал обратно в колледж. Вернулся я в шесть и сразу бегом к стойке, где лежал журнал. Первым, что бросилось мне в глаза, были инициалы майора – О.Б. – в самом низу списка за этот день. Я опоздал. Он видел меня в Олдершоте, а моей фамилии в журнале не обнаружил. Я еще раз приник к списку и с изумлением увидел свое имя, вписанное рукой майора и заверенное его инициалами.

Я тогда уяснил, на чем стояла старая британская армия и как самая строгая дисциплина в офицерском корпусе поддерживалась без малейшего отступления от норм учтивости и светскости. Естественно, после такого урока я уже не позволял себе распускаться.

Похожий случай был зимой 1915 года, когда я служил в Гренадерском гвардейском полку в районе Лаванти. Наш полковник, тогда известный «Ма» Джеффрис, всем служакам служака, прекрасный офицер, шестнадцать месяцев стоически державший главный удар, на дежурстве запретил алкоголь (обязательная порция рома не в счет), хотя был страшный холод и люди сидели на передней линии обороны. Не то чтобы он отдал приказ – просто высказал пожелание не пускать алкоголь в окопы. В темном, сочащемся сыростью блиндаже распивалась бутылка портвейна, когда послышалось «Командир!» и по ступенькам сошел полковник Джеффрис. Молодой офицер, несомненно с задатками военного гения, ткнул оплывавшую свечу в горлышко бутылки. Такие подсвечники были у нас в ходу. И все сошло гладко. Но шесть месяцев спустя, находясь в отпуску, этот молодой офицер встретил полковника Джеффриса в Гвардейском клубе.