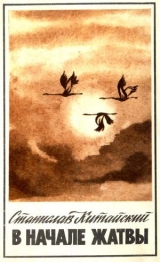

Текст книги "Повесть "В начале жатвы""

Автор книги: Станислав Китайский

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)

– Иди, иди! Здесь все ходят, – позвал его из ограды бабий голос.

Колюхов послушно вошел во двор.

Баба сидела у низкой, неумело сложенной плиты и помешивала длинной деревянной ложкой густовишневое варево в белом эмалированном тазу. Не прерывая своего занятия, она смотрела на пришельца пристальным и будто насмешливым взглядом, и он совсем потерялся, поздоровался как-то униженно и замешкался: то ли проходить, то ли задержаться?..

– Присаживайся, Федор Андреевич! Вареньицем угощу, – сказала баба. – Вон тебя как... Садись, садись! Привел же господь свидеться... Да не пялься, не узнаешь. Дарья я. Корякина. Так вот. Это ж сколько лет прошло? И я тебя ни за что не признала бы, не скажи вчера соседи, что приехал. Садись.

Колюхов присел на чурбашек, расстегнул еще одну пуговицу на груди – жарко и что-то в горле першит.

– Сейчас кваску принесу, – сказала Дарья, – до варенья вы, мужики, не шибко охочие.

Колюхов запротестовал: не надо-де ничего. Но Дарья уже поднялась, понюхала горячий парок над тазом, отставила варенье с огня, сказала еще раз: «Сейчас, сейчас я...» – будто и не слышала колюховских слов и, мелко ступая, легко, будто боялась споткнуться, пошла в избу вся высохшая и сутулая.

Ах, время-время! Что только ты делаешь с людьми! Ведь была Дарья чуть ли не первой девкой в селе – ядреная, бойкая, заводила и просмешница, она знала цену красоте своей и не скрывала этого. Не каждый парень отваживался подойти к ней. А замужем и пуще того похорошела, хоть прикуривай было от нее. И вот – уже старуха. Надо же так!

Колюхов вспомнил, как она, жена секретаря комячейки, верховодила на селе почище любого начальника, поскольку умела всякую «речу» – мудреную, пугающую железными словами – с веселым удивлением понять, будто разглядеть узоры гарусной шали, тут же объяснить всем что к чему и все с хохотком, с подковыркой, с бесстыдным словечком, отчего и самое страшное дело казалось обычным и выполнимым. И бабы тянулись за ней, успокаивали ночами в постелях мужиков словами тихими, без испуга, без надрыва, и поворачивалось все как надо было властям. Во какую силу имела Дарья. Она и в спектаклях всяких смешных играла, и бабий женсовет возглавляла, и ездила на какие-то слеты, хоть уже детей имела двух или трех.

– Я тебя в избу не зову, – крикнула Дарья, появляясь на крыльце с широким ковшиком в одной руке и с чистым полотенцем в другой. – Не люблю сидеть в стенах. На солнышке оно веселее, курицы тут, свинешка хрюкает, по улице пройдет кто – все не одна! Попей.

Квас был крепкий, шипел, как городская газировка, и холодный, со льда, аж десны ломило, и Колюхов пил его мелкими глотками, как пьют пиво. Пил и нахваливал.

– Как там тебе жилось, Федор? – спросила Дарья, серьезно и спокойно глядя ему в лицо выцветшими умными глазами.

– По-всякому жилось... Всего не расскажешь.

– А все-таки?

– Всякое было – и худое, и доброе. Человек тварь живучая, везде выживает, ко всему приспособится. Если к тому же мастерство в руках, так и вовсе.

Дарья держала у рта пустую расписную ложку и молчала, ждала.

– Много нас таких было. Сперва так и не знали, что делать с нами, в какую дыру ткнуть. Гоняли, как метлой ледышку по дороге, то к тем воротам, то к другим. К весне в тайгу заслали. Лес готовить. В бараке семей тридцать. Да что там... Младшую тогда схоронили. Не мы одни, конечно. Понятное дело – выселка, чужая сторона. А люди везде живут.. Потом завод в городе там надо было строить, которым удалось и попасть на это строительство. Меня бригадир, он из вольных был, устроил. Там уж лафа! – только работай! Вот и работал. Плотничал, кузнечил. Заработки пошли. В общем, как все...

– Не обижаешься? – спросила Дарья.

– Чего обижаться? Не дети, понимаем. Лес рубят – не только щепки летят, иной раз живое дерево на излом попадет, так к небу корнями взлетает. Время такое было. Чего обижаться. Тут своей судьбой без ошибки не управишься, а уж такое дело!..

– Вот и хорошо, что не обижаешься. Нам, думаешь, здесь сладко пришлось?.. – Дарья махнула рукой, задумалась. Наступило долгое молчанье. – В тридцать третьем начался голод, а колхоз тогда еще прокормить всех не мог. Иван по ночам плакал. Ты же помнишь, какой он был! – а вот плакал. Насмотрится за день на опухших, на голодных. Сам как колода. Дети... А!

Колюхов не смог представить Ивана Корякина опухшим, тем более – плачущим. Длинный, будто из жердей сложенный, он запомнился ему неулыбчивым, жестким. Лицо конопатое, усы над тонкими губами черные, неподвижные желтые глаза сомнений не знают. И поговорочку имел подходящую: Москва слезам не верит. Вставлял он ее в разговор кстати и некстати, словно напоминая себе каждый раз, что он властью поставлен здесь исполнять волю неверящей слезам Москвы и отступаться от ее правил ему не личит. Надо сказать, закоренел он с самого своего сиротского детства. Вытирали ему слезы чаще матом да подзатыльником, когда уже батрачил подростком, то и болезням не верили, пока не упадет, – с какой стати жалостливым быть? Вырос он парнем мореным, жилистым, устали в любой работе не знал. Не раз хозяева корили его, что не бережет лошадей, гоняет до упаду.

– Я не падаю, стал быть, и скотина потянет, – зло отвечал он, – кормят не хуже моего. Не нравится моя работа, уйти могу.

Да кто ж такого батрака отпустит? За ним присматривать не надо. Прибавки дадут – оставайся! По заработкам Иван к двадцати годам вполне мог бы жить собственным двором, но не торопился заводить его. Копил деньги, одевался хорошо, ходил к Переваловым книжки читать, так думали, что он и женится на ихней дочке, – его любой в примаки взял бы. Но и с этим Иван не спешил. С гражданской он вернулся чуть ли не последним из сычовцев и с ходу взялся вместе с Самойловым строить коммуну. Дело у них не задалось, хоть и земли коммуне были отведены подходящие, и государство чем могло помогало. Первая причина тому – работников не было, были едоки. Так и считалось и записывалось: в коммуне «Идеал» 87 едоков. Прокормить такую прорву – немалый запас надо иметь, а его не было. Сколотились люди вовсе неимущие, ни скотинки, ни зернинки,– бабы многодетные, мужики, не могшие и со своим хозяйством справиться, погорельцы, вернувшиеся на пустое место с разных фронтов красноармейцы. Какую ссуду возьмут, ту и съедят. Да всяк норовит откусить побольше, впрок. Как ни бились Корякин с Самойловым, коммуна никак не переставала на ладан дышать. Мужики, которые могли бы работать, как только стали коммунарами, сразу в честь вошли – их и в волисполком избирают, и в уезд требуют, и даже в город зовут, так что вся работа на баб падала. А в те времена бабы еще не приучились командирствовать, как сейчас, все норовили свое гнездо согреть. И получилось, что с главными работами коммуна всегда запаздывала. Грешно смеяться над людской нищетой, а случалось и смешное. Как-то привез Корякин из уезда заемных денег, и снарядили Филиппушку-Комбеда поехать в базарный день на ярмарку купить для коммуны коня – с тяглом у них тоже плохо было. Нэп праздновал тогда свои последние деньки, но не знал этого, и купить на ярмарке можно было что душе угодно. Лошади продавались на выбор – всякие. Стоили не дешево. Но за деньги, выданные Филиппушке, можно было купить доброго рабочего коня.

На второй после базара день, к вечеру, к великой радости всех сычовских ребятишек, Филиппушка въехал в деревню верхом на игрушечном мохнатом коньке с непомерно длинными ушами и большими печальными глазами. Другой такой же конек горько плелся сзади на веревочке. Сычовские собаки, отродясь не терпевшие любых новшеств, сбежались со всех концов деревни, чтобы в полный голос заявить о своем возмущении. Вскоре за бравым всадником, черпавшим, несмотря на маленький рост, ногами дорожную пыль, выстроилась целая процессия из неумытых ребятишек и разношерстных собак. Все это кричало, свистело, гавкало и улюлюкало. Лошадки, видно, привыкли к тому, что их появление везде вызывало такое живое и веселое представление, и только посматривали по сторонам со снисходительной печалью.

– Что это? – угрозливо поинтересовался у Филиппушки Корякин, подбородком указав на уставших и виновато чувствующих себя коняшек, когда процессия остановилась в расположении коммуны.– Что это такое, сволочь ты этакая?

– Мулы, – с достоинством ответил Филиппушка. – Самая работящая скотина на всем белом свете.

– Мулы, значит?

– Мулы. Две головы.

– Я вот сейчас из тебя третью сделаю. Ты на что, гад, народные денежки потратил? Ты за что коммуну разорил, паразит? – Иван сграбастал Филиппушку за грудки своей костлявой лапищей и приподнял его над землей. – Мулы, говоришь?

Филиппушка что-то прохрипел в ответ.

– Мулы? Подкулачник ты клепаный!..

Коняшки, смирно дожидавшиеся до этого дальнейшей участи, вдруг разом подняли головы к своему недавнему всаднику, трепыхавшемуся в воздусях, и дуэтом закричали так пронзительно и не по-домашнему, что изумленный Иван уронил Филиппушку и закрыл ладонями уши.

Накричавшись, коняшки замолчали разом, как и заревели.

– Под суд пойдешь, – сказал Иван Филиппушке.

– Да ты что, Ваня? – уговаривал его Филиппушка. – Это ж по нашей нужде мулы – первое дело: они битюгов сильнее! А много ли сожрет такая букашка? Ей охапки сена на неделю...

– Вот цирк! – злился Иван. – Тут жилы из себя рвешь, а ты?

– Увидишь, Ваня, вот увидишь... – семенил за ним Филиппушка.

Толку с этих махоток не получилось. Пахать на них не напашешь, и возить что тяжелое тоже не везут. Так и сдохли в зиму от холодов и бескормицы. Гибель их прошла для коммуны незаметно, так как местами уже начали разорять богатеев, которые, чтобы не отдавать задаром коней артелям и ТСОЗам, просто выгоняли их подальше от дому и, если кто жалел убить, отпускали на волю. Таких бродячих лошадей было немало. Колюхову до сих пор помнится частушка, написанная на табличке, подвешенной на шее одного гнедого мерина: «Брожу, кричу, тсозу ищи. Тсозу не найду – на колбасы пойду». Таких лови и запрягай, никто «врешь» не скажет. Только никто не зарился на них: твердые обложения и без них захлестывали мужиков. К тому же коммуна стала называться колхозом и получила железного коня – трактор «Фордзон». Сам Корякин сделался первым на селе трактористом, чтоб не отдать дорогой машины в дурные руки. Числился секретарем ячейки, а работал трактористом. Хорошо работал. Даже частные земли пахал, зарабатывал деньги для колхоза – четырнадцать рублей за десятину. С его характером на машине ему было лучше, чем с конями. Как-то Колюхову случилось быть при том, как Иван засел с возом жердей в болоте, ни взад, ни вперед. Колюхов видел, как Корякин беззлобно полосовал мерина кнутом, пока тот не выдохся совсем и не упал в оглоблях.

– Конь должен быть конем, – сказал Иван на советы Колюхова, – он должен делать свое конское дело справно. Не может – стало быть, не конь!

Во всем он такой был, от каждого предельного требовал и себя не жалел. Однажды, еще неженатиком, заманила его к себе вдовая гулена Варвара Шустова, имевшая привычку обсуждать потом с бабами достоинства своих кавалеров, так сказывала, еле живой вырвалась и заказывала никому не попадать в его лапищи. А уж на должности был Иван Корякин – что и говорить – начальник. Москва слезам не верит – вот так...

– Дались нам эти годы – куда больше? – продолжала Дарья. – А скажи, Федор, только правду: ты тогда в Ивана стрелял? – спросила она после недолгого молчания. – Ты? Только честно!

– Не я!

– А мы на тебя грешили. Ты же отчаянный был.

– Смирный я тогда уже был. Дети... Да и понимал, к чему клонится. Вот в банду какую, может, и пошел бы. А одному пулять – только грех на душу брать.

– Ты-то смирный был?.. Не хочешь сказать...

– Не я, Дарья Игнатьевна. Другой кто-то. Невыдержанный. Я ждал – перемелется. Думал, поймут вверху, что глупость происходит, что нельзя зорить всех подряд, кто страну хлебом кормит. Оказался сам глупцом. Мы же такие: нас и к добру на веревке тащи, упираться будем.

– Иван, он ведь славным был. Все о других, пекся. Всех готов был на себе в рай тащить.

– Вот я и говорю.

– Это он с виду гроза! – а на самом деле дитя и дитя. Погиб он под Тернополем. Думаешь, в радость ему было раскулачивать вас? Не легко это, Федор, давалось. А что делать, если из района разнарядка за разнарядкой: раскулачить столько-то, еще столько-то! В те годы он разом постарел, седина пробилась...

– Не он, так другой бы. Какая разница!

– Это когда в колею все вошло, веселее сделался: жить-то стало куда как лучше! Вон Марья Суровцева, она в тридцатом, когда кулачье колхоз громило, это без тебя уже, на мне волосы рвала, глаза чуть не выцарапала, а потом, говорит, единолично ни за что не стала бы жить!

– Я и сам не стал бы.

– А как перед самой войной зажили! Как вспомнишь... Другие все молодость вспоминают, а я – перед войной. Как жили, Федор! Все тогда забылось, счастье одно осталось. Все время как праздник. Выходит, не зря все было. И раскулачили вас не зря. Иван орден получил, помолодел как-то... Все война унесла.

– А сама-то ты как жила? – просил Колюхов.

– Я-то? Я все при Иване была. Чего еще бабе надо. А в войну и бригадирствовала, и председателем... Хлебнула через самый что ни есть край. Уж такого насмотрелись... Но выжили. И в войну, и после войны. Теперь вот на пенсии. Варенье варю. Внуки – кто уже большой, кто в яслях, считай, и не вожусь. Мы ж с тобой теперь как родня вроде. Анька Самойлова – сестрина дочка. Вот она в яслях за меня водится. Ты-то на пенсии? Сколько получаешь?

– Девяносто шесть.

– Хо-ро-шо! Даже очень хорошо. Наши зарплату не всегда такую получают. Девяносто шесть – это хорошо! А я – всего ничего. Мало совсем. Колхозникам с пенсиями не разбежались. Оно и не так, чтобы под зарез надо, а не лишнее бы уважить...

Они еще посидели. Колюхов рассказал про похоронки на сыновей, про смерть жены и про замужество дочери. Дарья пространно и путано, перескакивая с одного на другое, рассказывала о Сычовке. Все она знала, ко всему была причастна, во всем, что есть хорошего, нового в Сычовке, видела и частицу своего труда, своей жизни, и Колюхов позавидовал ей. То, что они были совсем чужими, не позволяло лишней откровенности, задушевности, делало разговор легким, вернее, облегченным, ни к чему не обязывающим, в таком все весомое оседает на дне, не выплескивается, а потому и усталость от него была быстрой и легкой.

Колюхов допил квас, поблагодарил и поднялся уходить.

– Ты забегай когда, Федор Андревич, – пригласила Дарья. – Что было – не было. Важно – сейчас хорошо. Заходи, Федор.

От корякинской избы до самойловской было недалеко, но Колюхов шел долго.

Разговор с Дарьей как-то утомил, отупил его, и он все хотел вернуть то светлое настроение, что пробудила в нем жатва, а оно не возвращалось.

Он останавливался, смотрел на буйные огороды за пряслами, на каждую избу, на всю улицу разом – ведь родился здесь, все подзаборья на четвереньках облазил, о каждую крапивину босые ноги жалил – должно же что-то зацепить за сердечную струну, чтобы жалобно и тонко запела, застонала душа, чтобы хоть на секунду понять себя Федюнькой, у которого впереди бессмертная жизнь, а на голове легкая рука матери, – так нет: видел обновленные и совсем новые избы, прясла, картофельную ботву, замечал, где что нуждается в хозяйственной руке, но все было чужое, равнодушное. Был Федюнька, да вышел весь!

Может, так и надо, чтоб никакого обмана не было. Нечто же человек живет-мается всю жизнь затем только, чтобы под конец искать себя голопузым в родной крапиве? Шалишь! От слабости это. Это как всякий раненый мамку зовет от слабости. А в силе человек, так вперед смотрит, дело делает, крапива ему ни к чему. Кто при деле, тот всегда сильный. Тогда все ему навстречу идет: и уважение людское, и достаток, и бабья любовь. А только начни оглядываться, все пропадет. Нельзя человеку себя жалеть. Пожалел – конец! Да как старику быть, когда ничего, кроме жали, не осталось. Ничего. Вон та же Дарья – спокойная, не страшно ей, хоть и у плиты теперь, а все хозяйка жизни, каждый день ей запишется, зачтется. А ты сколько всего переделал, а где оно? Как пыль на ветру. В чужой стороне заметки не оставишь, настоящего уважения не наживешь. Человек ведь в конечном счете чего добивается? – Уважения. Памяти доброй по себе. Хочет, чтобы внукам его сказал кто-нибудь: вот дед у тебя был – Человек! Один для этого храм строит, другой, Наполеон какой-нибудь, в чужие страны воевать идет, третий, дурак, богатство копит... Эх, Федька, Федька! Не в тот рай ты ворота открыл, когда задумал слететь с отцовского гнезда...

У Самойловых в избе было пусто, только дети, дожидаясь Колюхова, играли во дворе. Завидев его, они обшарили глазами его руки и карманы, поняли, что гостинцев нету, сказали, если пойдет куда, пусть ключ положит на место, и огородами, перескакивая через сплетенную на меже картофельную ботву, побежали на речку.

Ставни были закрыты, и от этого в избе стоял приятный холодок. Колюхов посидел на диване, заново обследуя взглядом неузнаваемо измененное родительское жилище, потом прилег, надеясь задремать. За занавеской билась о стекло и звенела одинокая муха.

Все виденное и слышанное сегодня мелькало в голове яркими картинками, и не было в этом мельканье никакой стройности, одно наплывало на другое, к ним прибавлялись несвязные воспоминания, и весь этот кавардак не имел четкого смысла.

Колюхов задремал. Ему снилась жатва: копны-крестцы на поле, высокая телега снопов, сам он лежит на возу, а сзади с граблями на плече, легко ступает Анна, жена... И вдруг они оказываются на кладбище под елкой. Анна в белом, будто подвенечном, платье сидит в раскрытом гробу и спрашивает: «Ты за что меня погубил, Федя?» Глаза у нее холодные, блевотные. Ему некуда деваться от них, и он кричит что-то дикое, невразумительное. И просыпается от крика.

Сел, со стоном выдохнул, крутнул тяжелой головой. Прибредится чертовщина! Днем заснешь – всегда так. Кто добрый днем спит в деревне?

Он вышел на крыльцо, сел на горячую от солнца половицу, зажмурил глаза и долго не открывал их.

«Надо что-то делать, – подумал он, – не то с ума спятишь от безделья. К сестре в Парфенове съездить, что ли?».

Сестра Татьяна была его младше на несколько лет, замуж вышла в соседнее село где-то в двадцать пятом или шестом, с тех пор они и не виделись толком, так что она за сорок лет забыла, наверное, Федора совсем, но все же сестра. Надо съездить.

Вот только как добраться до Парфенова: нанять машину какую не наймешь, а шагать по жаре семь верст не хотелось.

Брякнула щеколда, и в ограду легко вошел племянник Виктор Иванович с пухлой полевой сумкой в руке.

– Вот шел мимо, дай, думаю, загляну, – объяснил он свой приход. – Пойдем-ка к нам обедать. Тонечка чего-нибудь там приготовила. Прибаливает она у меня.

Колюхов отказался, сославшись на то, что ожидает хозяев.

– В Парфенове к Татьяне еще хочу наведаться.

– Это успеется, – заверил его Виктор Иванович, но настаивать на своем предложении не стал, сел рядом на ступеньку и вздохнул. От него резко пахло лекарствами и коровьим потом.

– В стаде был? – спросил Колюхов.

В Солянку на летник ездил. Болеют коровки. Молочко сдавать надо, а стадо плохое. Добрую треть на мясокомбинат надо: старые да яловые – что с них толку? А нет, держи! Поголовье сохраняй. На какой черт это поголовье, если молока нет? Расход один. Много никудышных коровок.

Он начал рассказывать о непорядках в животноводстве, подкрепляя свой рассказ многочисленными случаями, потом перешел на недостатки в других отраслях хозяйства, и все, по его, выходило плохо и неладно, и на каждый пример он сокрушенно улыбался обезоруживающей лягушиной улыбкой, качал лысой головой, хлопал себя ладошкой по ноге и задавал не требующий ответа вопрос: ну разве так можно?

Колюхову хотелось думать, что племянник не поливает грязью все подряд, а кровно болеет за просчеты, за каждую допущенную глупость и потому только согласно кивал: да-да, да-да... со стороны оно кажется все ладно... кто делает, тому виднее...

– А все-таки не сравнить жизнь со старой, – наконец возразил он.

– Так никто и не сравнивает! Но теперь ведь можно в золоте ходить. Почему никто ничего не хочет?.. Ой, как подумаешь – руки опускаются. Это ж надо так облениться? Из города целое лето возят сотни людей, а наши на завалинках покуривают. Куда это годится? Нельзя, нельзя так.

Лодыри всегда были, были и будут, – сказал Колюхов, – не они жизнь делают, не на них равняются.

– Тут – как сказать! Равняются, дядя, еще и как равняются. На том стоим.

– Ну, это ты загнул. Задний всегда к переднему подтягивается. Это везде так – хоть в дороге, хоть в работе.

– А бывает, и передний подождет. Зачем далеко ходить? – вот я. Что я, в полную силу работаю? Нет. Почему? Вижу, что другой и половины того не делает, а живет. Вот и думаю, к чему уродоваться? Как-нибудь, помаленьку да полегоньку проживу. Другой на меня смотрит, третий на него – круг получается.

– Не надо на себя так. Ты же в передовых ходишь.

– Это я к примеру. А есть у нас такие, есть...

Разговор их перебила пришедшая на обед хозяйка. Она могла бы и в яслях пообедать, обычно так и делала, а домой прибегала накормить детей и поросенка, но сегодня решила поесть с гостем, а тут еще и Виктор оказался, так что все к одному.

За чаем Колюхов поинтересовался, не смог ли бы Василий оттащить его на мотоцикле в Парфеново.

– А когда ему? – отрезала Анна, несколько расстроенная тем, что Виктор Иванович слишком усердно прикладывается к бутылке и все просил не говорить Тонечке, чтобы не волновать ее. – Ему вон пообедать некогда, целый день, как белка в колесе. Да там, чего доброго, выпьете, а ему как обратно? Ой, совсем же забыла: Петро оттуда сегодня зерно должен возить. Вот с ним и поезжайте! – обрадовалась она и тут же густо покраснела, получилось, что нашла самый легкий способ избавиться от гостя, но ничего поправлять не стала: – Машины у зерноскладов все взвешиваются. Виктор проводит.

IX

Из окуней уха знатная – прозрачная, как сама вода, а есть в ней и сытая плотность, и запах соответствующий имеется. Опять же чистить окуней не обязательно: выпотрошил – и в котелок, потом с вареных снимешь шкурку вместе с чешуей, и останется белое, дольками мясо. Ложку проглотишь! Елец в уху не годится, разваривается начисто, одна костистая муть от него. Его на сковородке яичницей залить – это другое дело.

Только нету у Филиппушки ни сковородки, ни масла, ни яиц. Проще всего запечь пару пойманных у моста ельчиков на угольках – тоже вкусно.

Есть Филиппушке совсем не хотелось, мог бы и не варить ничего, но жалко было рыбу, если она пролежит в тепле до вечера, тогда хоть выбрось ее, сделается склеенная, а вареная простоит долго.

Огонь в плите горел скучно, невесело, совсем не так, как бывает зимой или в ненастные дни, когда с ним, как с задушевным человеком, и побеседуешь, и согреешься возле него, и в самоцветных россыпях угольков вдруг увидишь ожившие сказочные края. Теперь же, наверное, оттого, что в избе было слишком светло, пламени было не видно, угли сразу чернели и брались сизым пеплом, и жар, дышавший из плиты, не веселил, а раздражал, затруднял дыхание.

Филиппушка выкатил из огня прутиком почерневшую, скрюченную рыбешку, разломил повдоль, отбросил в плиту отставший хребет, присолил серой, стоявшей тут же на плите в жестянке солью и остатками передних зубов по-заячьи попробовал разжевать подгорелый кусочек, но тут же выплюнул, рыба показалась безвкусной, а запах ее или, может быть, соль вызвали резкий приступ тошноты. Филиппушка поднялся, схватился обеими руками за грудь и за живот, скорчился и глубокими вдохами попытался унять муторность. После этого доваривать уху уже было невозможно.

Он доковылял до кровати, лег и с головой укрылся тужуркой – от мух и от противного запаха варившихся окуней.

Его не то чтобы морозило, просто трясло, и не хотелось ни курить, ни спать, и лежать не лежалось. Было такое ощущение, что кровать крутится вместе со всей избой и медленно ввинчивается в землю. Сильно ломило в глазницах. Дышалось тяжело, воздух никак не мог пробиться в глубь груди, останавливался где-то в ямке под кадыком и тут же выталкивался обратно.

Вот только еще заболеть не хватало. И так никаких сил нету. Не ты по земле ходишь, а она тебя носит. А ведь выносливым был – ни голод, ни холод, ни болезни никакие не брали. Силы, такой, чтобы не бояться ничьих кулаков, никогда не было, а выносливость была.

Вот произошло бы чудо какое – ну, там рыбка золотая или муравьиный царь попались бы, – запросить бы с них первым делом силы богатырской. Сила – первое дело для мужика. Будь хоть глупого глупей, а можешь подкову сломать – везде тебе почет и уважение, в любой компании вокруг тебя шестерки шестерят, да и вообще... Вон тот же Колюхов, не будь таким битюгом, выжил бы он? Хрен-то! Опять же чемпионы всякие, что они доброго сделали? Кучу железа поднимет, и вот тебе слава на весь мир, деньги, кормят его, как индюка. Бабы вокруг каждого мордоворота сучками бегают... Дай-ка силу ему, Филиппушке, – ого! Он всем бы показал, кто он такой. Взял бы того же Кольку Чернигова за воротник, за штаны – да с моста. О-о. как завыл бы нахалюга!..

Филиппушка отчетливо видит, как барахтается в омуте и плачет о пощаде Колька, а он его с берега сапогом в грудь: не издевайся, гад, над человеком! не мешай рыбачить!

А еще задал бы он муравьиному царю урок – пропечатать про себя во всех журналах цветные картинки, чтобы каждый знал, что живет на земле такой Филипп Степанович, боец за общее счастье. Печатают же портреты всяких свинарок да трактористов, нечто же он меньше их достоин всякого почета? Растить поросят большого ума не надо, всякий может. К тому же не за здорово живешь растит она их, получает не меньше министра. А мало ли их таких теперь-то? Вот и получилось, что разоряли одних кулаков, чтобы наплодить других, еще богаче, да числом побольше. Не так что-то тут, не так. Почему это она на виду должна быть, а он, законный пролетарий духа, опять-таки в загоне?

И еще потребовал бы Филиппушка у царя-муравья, чтоб смерти не было, а жить и жить.

Постой, спохватился Филиппушка, желаний-то всего три исполняется, надо еще, чтобы Сычовку назвали его именем, а то и весь район, чтоб жилье было, какое в кино показывают, чтоб... Да мало ли чего человеку может понадобиться!

А с Колюховыми как? Этих надо, чтоб вообще в жизни не было. Вот не было – и все! Никогда: ни тогда, ни сейчас. Совсем! А еще молодым быть...

Филиппушка так размечтался, что забыл и про недомогания, почувствовал себя куда лучше. Он привстал, набил и раскурил трубку, и хоть табачный дым был еще противен и кружил голову, он выкурил трубку до конца, до хлюпающего свиста. Но, выбивая трубку, он вдруг поймал себя на том, что в этом привычном занятии, курении, ему чего-то недоставало. Чего? Он в недоумении снова закурил, причмокивая губами, даже затянулся пару раз. Что-то определенно было не так. И вдруг он понял: огонь не грел как обычно большого пальца на левой руке. Это испугало Филиппушку. Он ощупал палец – вроде на месте. Попробовал на трубке не жжет. Пощелбанил по нему – не чувствует ударов, как неживой. Мизинец тоже оказался нечувствительным. Да и вся рука сгибалась тяжело, с трудом, словно деревянная, а под ключицей что-то тупо ныло и холодело. Не дай бог, паралич, что тогда? Он прижал руку к груди, прихватив ее сверху другой рукой, бережно, будто она была ранена и болела невесть как, и долго сидел в немом ужасе. Паралич – это все, конец! И Филиппушка стал думать о кончине – сначала с таким страхом, что мурашки бегали по лицу, а потом спокойно, как о деле обычном, не раз испытанном. Вот и помру, думал он, положат меня в обитый красным сатином гроб, соберутся люди со всего села, будут плакать, вспоминать, каким был замечательным человеком, вынесут на белых полотенцах гроб за ограду, поставят на машину с откинутыми бортами... Он так ясно представил себе всю многолюдность и торжественность похорон, что даже себя самого увидел идущим вместе с другими за едущим гробом. Но так же не бывает, я же умру, – напомнил себе Филиппушка, – ведь на самом деле сейчас помираю.

Он знал, что в таких случаях надо вспоминать, как это делают умирающие в кино, всю жизнь, от пеленок до самого последнего момента, и постарался сделать то же самое, но поскольку он никогда не любил ничего вспоминать, то и забыл все на свете, и теперь ничего из прошлого не приходило в голову. Вставали в памяти гладкие полевые стежки, картинки неба с легкими прозрачными облачками, перекаты на реке – и все. Ничего больше! И еще сам виделся при этом большим и грозным, каким привык видеть себя в мечтаниях.

Постой, постой! Но ведь была же и всамделишная жизнь! Это ж хоть кому скажи – семьдесят шесть лет! – так напугается. Почитай, сто лет. Век целый. Скажи-ка: «сто лет назад» – так это ж при царе Горохе! За это время целые государства родились, умерли и забыться успели. Как говорится, пепел истории. Все, что есть на земле, родилось уже при нем, Филиппушке, – и деревья, и избы, и самолеты, и электричество, и дивные неведомые города, что показывают в кинофильмах, да и само кино, сообразилось давно ли... А вспоминать нечего. Как же так? Где он был все эти годы? Почему ничего не запомнил? Неужто все вот так – не помнят ничего, и все это выдумки – про предсмертные пеленки?

Вспомни же, вспомни хоть что-нибудь! – уговаривал себя Филиппушка. – Не примечтай, а вспомни. По-настоящему вспомни...

Но вспоминалась только утомительная сегодняшняя рыбалка, зеленые пивные бутылки, похмельный вид управляющего и невозмутимая рожа механика Суровцева, человека вечного, потому как здоровый и печалей никаких.

И вдруг Филиппушка обрадовался – вспомнил! Молоденьким подпаском сидит он на берегу речки и вырезает из тальника длинные свистули. Обивает черешком ножа сочную кору, снимает ее зеленой трубкой со скользкой палочки, вырезает в трубке дырки, укорачивает палочку, чтобы осталось в снова надетой трубке полое место, сверху затыкает трубку заготовленным пенечком и отдает готовую свистулю – звонкую, разноголосую – ребятишкам, что обсели его вокруг, как опята, рыжие и веснушчатые. И оттого, что свистули делает он не себе, а вот им, и оттого, что они радуются чистым звукам, выдуваемым из свистуль, и смеются не над Филиппушкой, а над своей живой и дикой музыкой, ему хорошо и весело. И он тоже смеется легким, освобождающим от всего грудным смехом. А ребятишки свистят, свистят...

А при чем тут свист? – будто за удила вздергивает себя Филиппушка. – Тут жизнь прошла. Жизнь – это понимать надо. Мало ли переворочал всего. Почему же все другое забылось, все, кроме этого радостного свиста?