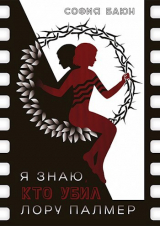

Текст книги "Я знаю, кто убил Лору Палмер (СИ)"

Автор книги: София Баюн

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)

«Близится время ухода твоего из этой Яви».

«…погружение Земли в Холодную Воду».

Вместо погружения она бестолково хрипела, пытаясь протолкнуть в онемевшее горло черный воздух и медное мерцание фонарей.

А нужно вспомнить все свои секреты, чтобы они потеряли значение. Чтобы «когдавыдохнешь ты последним дыханьем, и оно прекратится»… увидеть предвечный свет.

И чтобы все тайны в нем сгорели. Потеряли власть.

Вода залила уши, на миг погасила звуки, но теперь в голове истерически стучал нарастающий ритм пульса.

Она ходит между спящих людей. Они спят на ее диванах, на полу и разложенных креслах. Яна позволяет темноте стирать их лица и присваивать их имена. Сейчас не нужно имен. Она наклоняется над спящими и тремя длинными вдохами забирает у каждого муторные сны, разбавленные согретым теплом ее дома дыханием. Достает из кармана серебристую юбилейную монетку. Кладет под подушку. Каждому кладет, расплачивается за краденный сон. Завтра она соберет монеты, вымоет их проточной водой, и они снова опустеют. Превратятся в деньги.

Иначе нельзя. Иначе смерти никогда не прекратятся.

Яна не могла заставить себя перестать дышать. Не могла расслабиться, перестать цепляться за жизнь, за мир над водой и остаться в том, что под водой.

Это было особенно трудно, потому что в мире под водой болталось слишком много окурков и скользкой ржавой взвеси.

… До самой смерти. Совсем немного ведь стоило подождать – вода была холодной. Они поторопились и все сделали неправильно. Яна обещала себе не пытаться выплыть, но когда ледяная вода с привкусом железа и табачного пепла хлынула в рот, обожгла разрез на горле и сорвала с головы венок, она взмахнула руками, пытаясь вырваться.

«Не отвлекайся, не ликуй! Не бойся! Это миг твоей смерти».

Потяжелевший рукав последний раз крылом разрезал воздух и тяжело обмотался вокруг руки.

«Пусть любовь твоя станет бесстрастной».

И тогда все закончится. Пусть, пусть любовь станет бесстрастной!

Тогда все узнают правду.

Это все от любви. Все эти смерти и вся холодная вода. Монеты, перерезанное горло и цветы в волосах. Если перестать любить – кошмар закончится. Утопить каждую любовь – к родителям и Лему, любовь к кино, к мертвой сестре. К сумрачному кинопрокату в переулке, оплаченному аду. Утопить – и тогда все закончится. Нужно только стать свободной от любви.

Лем все-таки действительно любил ее. Иначе не пошел бы на это.

А может, это он ее ненавидел. Иначе зачем он смотрел, как умирает Вета, зачем полоскал в грязной воде окровавленные манжеты и часто запрокидывал голову, чтобы наполнить глаза низкими фиолетовыми облаками.

Мир снова потемнел, и Яне почти удалось не ликовать. Вот сейчас, сейчас все сложится как надо.

А теперь Лем исчез. Потому что за его спиной мелькнула тень.

Что ей за дело до теней, оставшихся в мире живых. Никакого дела ей не было, и не ликовать не получалось – равнодушие пришло так быстро, прежде смерти, и совсем не без боли.

Скорей бы стало слишком поздно.

Пришла вода, теплая и теперь безбрежная. Обняла за плечи, обняла разгоряченную голову, напоила мертвые цветы и распутала волосы. И текли, текли в теплую безбрежность все несказанные слова. Камнями тянули ко дну горячие, нерозданные монеты неотданных долгов и непрощенных грехов. Тянули, тянули – а потом выскальзывали и уходили на дно.

Тонет монетка – и она больше не любит свои кассеты и все истории, которые они могут ей рассказать.

Тонет вторая – тонет вместе с ее сестрой, с больной, виноватой любовью и белым свадебным венком.

Короткие глотки воздуха все еще обжигали горло, но Яна больше их не хотела. Значит, скоро она наконец-то увидит предвечный свет.

Тонут монеты.

Она больше не любит мать. Она больше не любит Яра. Не любит Инну, Лену и Володю. Не любит мертвую Алису.

Чем меньше любви в ней остается, тем тяжелее становится тело, тем неохотнее она пытается зажимать разрез на горле и одновременно рваться к свету.

Она больше не любит отца.

А поздно все не становится, потому что за спиной Лема мелькнула тень.

Тень. Яна вдруг поняла, что знает, чьи глаза были у Смерти, которая пришла за ней.

Она увидела над собой заблюренные темной водой, но все же такие близкие пятна фонарного света.

Последняя монетка так и не выскользнула из кармана.

– Лем! – закричала она.

И услышала собственный крик.

…

Сначала Яр, заезжая на небольшой пригорок, заметил розовые и красные пятна, разбрызганные по серому потрескавшемуся асфальту. Он даже притормозил и опустил стекло. Пригляделся – по дороге были рассыпаны яблоки.

Потом он заметил, что дорога перечеркнута сигнальной лентой, которую сторожит коренастый регулировщик в ярко-зеленом жилете.

Яр остановился на обочине и вышел из машины.

– Лучше езжайте обратно, – устало сказал ему регулировщик. – Мы тут не скоро.

– Мне нужно в поселок. В Айну.

Он только махнул рукой. Яр поднялся на пригорок.

Тысячи яблок алели на асфальте брызгами крови. Перевернутая фура лежала поперек дороги, словно мертвый монстр, завернувшийся в измятые крылья. Где-то под капотом детенышем приткнулась смятая малолитражка.

– Твою мать.

На обочине, в молодой весенней траве чернели носилки, обтянутые полиэтиленом. Над носилками стоял фельдшер в синем комбинезоне и что-то диктовал горбящемуся высокому мужчине в серой куртке. Двое в милицейской форме заполняли бумаги, разложенные на белом капоте уазика.

– Это надолго? – обернулся он к регулировщику.

– По обочине ехать не советую, – вместо ответа сказал он. – Вон эти уже разъехались. К тому же тут луга заливные, чуть отъедешь – по зеркала в дерьмо уйдешь. Речка в этом году быстро разлилась.

– Твою мать, – повторил Яр.

– А ты поговорить-то любишь, я смотрю. И вообще, не положено тут ездить, – опомнился регулировщик. – Давай, езжай откуда приехал.

– Мне нужно в Айну. Река разлилась, вода согрелась…

– Купаться чтоль собрался? – хохотнул он. – Ну можешь все-таки объехать, только мы тебя вытаскивать не будем.

Яр погладил кастет, лежащий в кармане. Посмотрел на мертвое чудовище в кровавых яблочных брызгах.

Потом вернулся к машине, вытащил из багажника рюкзак и лопату. До поселка оставалось немного – километров пять.

…

Она выползла на берег, матерясь и отплевываясь. Глубоко резал, подлец. Ну и резал бы до конца!

Из царапины на шее уже почти не текла кровь, но она все равно попыталась зажать ее мокрым рукавом, а потом запрокинула голову и стала смотреть на фиолетовые облака. Такие низкие, что казалось, они вот-вот упадут ей на голову.

Даже умереть не получилось.

Смерть прилипла к ее лицу, затопила голову и замерла разомкнутым объятием на плечах. Она была здесь, совсем рядом. Внутри нее и внутри реки, настоящей, той что скоро согреется и той, другой, которая не согреется никогда.

Мертвое беспамятство почти пришло. Почти свершилось наступившей темнотой. Но почему-то свершилось не до конца, и стало совсем неясно, что теперь делать.

Она рассеянно провела ладонью по карманам. И вдруг поняла, что на ней чужое платье. Чужой изломанный кринолин и чужой колючий корсаж. Только монеты в кармане пока что ее. А имя – имя, которое она помнит, все еще принадлежит ей?

Ей не хотелось возвращаться в прокат. Она не сразу вспомнила дорогу домой.

А считался ли тот дом ее домом? Яна впервые задумалась о юридических последствиях ритуальной смерти и обрадовалась мыслям, совсем несвойственным дес-трук-тив-ной девушке, которую Лем десять минут назад утопил.

Лучше бы и утопил. Яна встала на четвереньки и замотала головой. На горле будто затянули стальную проволоку. Кажется, у Яра была такая. У Яра, которого она больше не любила и не жалела, а значит, могла сказать ему правду.

Только вот никакого Яра поблизости не наблюдалось. И Лема тоже. Кому правду-то говорить?

Может, она утопила не всю свою деструктивность.

Лем должен был вытащить ее, если она начнет тонуть по-настоящему. Лем должен был ждать ее с одеждой, рюкзаком и новым телефоном – старый она оставила дома, потому что не собиралась оставаться Яной.

Она давно собрала вещи в специальную сумку. Все покупала в секонд-хендах – это вещи новорожденного человека, который давно принадлежит этом миру. Она влезла бы в них, как в театральные костюмы, и через несколько дней присвоила бы истории людей, которые их носили, смешала бы их со своей новой историей. Изломала бы чужие очертания, зацепившиеся за ткань, за растянутые петли, научила бы их повторять свой силуэт.

Мягкие свитера – черный и розовый. Потертая оливковая парка с глубоким капюшоном. Простые джинсы, ботинки на толстой, ребристой подошве. С них давно облез лак, и шнурки истерлись, зато в них так удобно будет идти. И бежать – она нашла самые удобные ботинки для побега от себя.

Твидовый клетчатый пиджак. Пацифик на толстой цепочке. Кассетный плеер, несколько кассет Джима Моррисона и Эмили Отем.

Несколько комплектов новых белья. Ежедневник, на белой обложке которого красной ручкой написано «Диана» – в честь матери. В ежедневнике несколько заполненных красными чернилами страниц. Там расписана ее новая жизнь. Они сочинили ее в последний вечер вместе с Лемом, на случай, если она не будет понимать, кто она. Или если ничего не получится, и ей придется попросту врать о себе.

Сколько ей лет. Какие у нее привычки. Какой ложью она оправдывает те, что нельзя искоренить. Чего она ждет от будущего.

Ничего.

Ничего она не ждет. Ничего у нее не получилось, она просто искупалась в ледяной грязной воде, точно занесла в открытую рану столбняк и теперь стоит на корточках в мокрой траве, пытаясь понять, что делать.

Собрать разлетающиеся брызгами мысли.

Она была готова утонуть по-настоящему. Даже обрадовалась, что не придется смотреть, чем кончится эта история и можно будет целую вечность искать на берегу мертвую сестру, чтобы спросить, чьими глазами посмотрела на нее Смерть.

Но узнала человека, от которого сбежал Лем.

И нарушила все обещания, которые давала ему и себе. Не смогла умереть ни ритуально, ни по-настоящему, потому что должна была его спасти. И только сейчас поняла, что спасти его не сможет. Ни одно привидение, потянувшееся вслед за незавершенным, уже не вернулось к предвечному свету.

Ей ведь объясняли. «Пусть любовь твоя станет бесстрастной», мудрые тибетцы ей так написали. Но она не могла. Она никогда не была бесстрастной.

Вода тяжело плескалась у мокрого подола. Яна поморщилась. Вытянула ноги и задумчиво уставилась на высокие ботинки и их сломанные каблуки. Где сумка с одеждой? Где сотовый телефон?

Выползла, спасительница. Любовь победила смерть, а с нею зачем-то и здравый смысл.

– Дура, – обреченно прошептала Яна первое слово в своей новой жизни.

А потом уткнулась в колени и заплакала. Горло будто окаменело, по замерзшему лицу текли редкие слезы, да на подборок капала кровь из прокушенной губы.

Нужно позвонить. Найти телефон.

Она беспомощно оглянулась. Где-то вдалеке плакала милицейская сирена. Пойти туда?

Яна медленно встала. Светящиеся окна забирались в небо, но будто совсем не давали света. Она нащупала в кармане мокрую монету и поплелась к спасительной темноте спящих дворов.

…

Раскатившиеся по дороге яблоки попадались Яру все реже. Солнце грело, птицы орали так, будто пытались докричаться до его совести. Вдоль дороги цвела черемуха.

Яр старался не смотреть по сторонам. Ему казалось, что он до сих пор сморит в пламя костра в черном лесу, и ему мерещится дорога, птицы и одуревшее от тепла весеннее небо. А может, он до сих пор сидит на диване в гостиной Яны, уставившись невидящим взглядом в черный экран телевизора. Яна стучит в бубен, и он видит зимний лес и костер, в котором отражается дорога, солнце и наступившая весна.

Айна встретила его кодой собачьего воя, оборвавшейся спустя несколько секунд. Теперь над поселком висела умиротворенная тишина, только из чьих-то открытых окон пели про капли абсента.

Яблони в этом мае цвели оглушительно и исступленно. Айна тонула в белых цветах, а запах был медово-приторен и медово-вязок. Яр сначала подумал, что это очень правильно: его путь складывается от мертвых яблок к яблокам нерожденным, а потом – что с Яной лучше больше никогда не разговаривать, а следующего человека с варганом закопать в тайге.

За чьим-то забором заблеяла коза, будто бы даже в такт сменившейся песне. Теперь пели про посуду и обои.

Как только песня стихла, Яр расслышал монотонный стук топора – кто-то рубил дрова за высоким забором. Вдоль дорог бродили вальяжные мохнатые псы с сонными мордами и висячими ушами. Будто все было в порядке, но его не покидало ощущение, что полупустой поселок Айна, яблони и собаки просто ему снятся.

Дом Надежды Павловны он нашел быстро. Нашел голубые ставни и запертую калитку, участок, поросший одуванчиками и мятой.

Они должны были приехать сюда с Радой. Она осталась бы жива. Открывала бы окна, и эта старая яблоня с кривым белесым стволом клонила бы ветви на подоконник, а не стучалась в запертые ставни.

Яр открыл калитку ключом, который дала Надежда Павловна, затем долго пытался отпереть дверь в дом. Когда ему надоело, Яр просто дернул ручку. Дверь поддалась неожиданно легко.

В доме его подстерегала сонная спертая тишина.

Он не стал разуваться. Зашел на маленькую кухню, несколько секунд рассматривал выставленные в ряд белые кружки и стопку разномастных тарелок у раковины. Посуда была чистой, но не была убрана в шкафы. Над плитой, в шкафчике с золотыми стеклами, стоял фарфоровый сервиз – чашки сложены розочкой, по три штуки на блюдце, в центре фарфоровый чайник.

Ящик для приборов был разделен на несколько частей. Поверх ложек лежала единственная вилка с костяной ручкой.

– И ничего не нашли, да? – спросил он у мельхиоровой чайной ложки. Бросил ее обратно.

Кровать в спальне была заправлена, подушки сложены ровно. Но кровать Яр разглядывать не стал, его больше интересовал книжный шкаф. Он разглядел собрание сочинений Сухово-Кобылина, чьи-то мемуары и несколько исторических любовных романов. Остальные полки были пусты, а пыль на них лежала тонким и ровным слоем.

– Что, небось даже Пруста упер, – ядовито усмехнулся Яр.

В комнате едва ощутимо попахивало хлоркой.

Вторая спальня на чердаке была еще меньше. Там помещалась зеленая тахта, разноцветный половик и венский стул.

Над кроватью в овальной рамке висела картина – синяя избушка со сквозными окнами, река и отраженные в ней белая церковь и белые дома. Отражения становились синими.

Яр аккуратно снял рамку, отогнул крючки и вытащил картонную заглушку. Вытащил черно-белую фотографию – наверное, это была Надежда Павловна в детстве. Репродукция была неаккуратно обрезана по краям и вложена поверх фотографии. На загнутой части страницы значилось «Голубой дом». Яр вложил листок между изрезанных страниц, возвращая книге хоть одну из ее картин.

Закрыл за собой все двери и вышел из дома.

Участок зарос сорняками, но вдоль забора он нашел несколько кустов черной смородины и ирги. Ветки смородины были оборваны.

– Мужик, а ты чего тут забыл?

Яр обернулся. На калитку вальяжно облокотился мужчина в заляпанной землей джинсовой куртке. Лицо у него было красное, глаза слезились. Яр даже не ожидал, что будет так легко.

– Надежда Павловна просила участок проверить, приехать хочет летом, – миролюбиво ответил он. – Прошлый-то… смотритель сами знаете куда делся.

– Это ты про девчонку-то ее? Да, с девчонкой нехорошо вышло. А ты кто будешь?

– Ухаживал за ней. За девчонкой. На гитаре ей играл, в кино водил. – Яр достал пачку сигарет и протянул мужчине.

– Дать-то успела?

– Стоял бы я здесь, – ухмыльнулся Яр. – Слушай, по-соседски – свет включить не могу. Счета оплачены, щиток вроде тоже в порядке. Думаю, может с люстрой что-то? Я в этих проводах нихрена не понимаю.

Он открыл калитку.

– Да я вообще просто посмотреть зашел кто там по участку шляется…

Яр пожал плечами и затянулся. Посмотрел в небо и оглядел из-за забора пустую улицу.

Сосед помялся у калитки, но потом все-таки зашел. Он тоже знал, что улица позади него слепа и глуха.

– Ну вот и посмотришь, – задумчиво сказал Яр, пропуская его в дом. – А куда мужик-то, говоришь, делся?

– Какой мужик?

– Да этот, который иван-чай тут сушил. Вон на участке все ветки у кустов оборваны и все мятой заросло, небось на добавки высаживал. Еще и книжки повыносил из дома. Знаешь, как хозяйка визжать будет, когда увидит, что шкаф пустой?

Он задумчиво почесал впалую щеку.

– Не было мужика, – наконец сказал он. – На иван-чае тут только ленивый не пасется. Менты спрашивали уже. Не было никого.

– Ну мало ли что ты ментам сказал. – Яр запер дверь. – Кто же говорит ментам правду. И разве они вообще умеют вопросы задавать?.. Вот этот, смотри. – Он сунул ему под нос фотографию Артура.

– Э!..

Договорить он не успел. Яр как раз вспомнил дурацкую методичку, которая обещала научить его нравиться людям и заводить друзей. Очень важен ненавязчивый тактильный контакт, умеренная открытость и взаимное осознание перспектив дальнейшего общения. Поэтому он положил руку мужчине на плечо и сказал:

– Я ее замуж успел позвать, она согласиться успела. Она на рояле когда играла – умереть можно было, так красиво. Будто сердце вытаскивала и между струн зажимала. А потом этот гондон ее убил. Я когда его найду – тоже кой-чего между струнами зажму, но видишь, цветочки уже расцвели и водичка почти согрелась – заткнись по-хорошему – а все проблемы начинаются, когда водичка согревается. Менты-то небось тюрягой пугали, а? А чего ее, этой тюряги бояться. Я вот давно перестал.

– Сюда только девчонка ездила. – Он даже не пытался вырваться, только говорить стал размеренно и тихо. – Иногда мужик с ней появлялся – раза два-три всего. Всегда с какими-то сумками, коробками.

– Машина была у него?

– Была. Белая, с квадратной мордой. В последний раз без машины был.

– И куда он потом исчезал?

– Не знаю. Менты спрашивали, и им так сказал, и тебе вот говорю, потому что правда это.

– Вот это где? – Яр сунул ему под нос страницу из книги. – Есть у вас изба похожая? Может, не синяя.

– Ты спроси чего попроще!

– На берегу, может, домишко какой-нибудь стоит? И чтобы церковь было видно.

– Ну есть дом у речки. Только там не живет никто, фундамент подмывает, все стены прогнили, окна выбили давно. Короче, этот твой там бы жить не смог. Там еще свалка рядом.

– Это ты тоже ментам сказал?

– Да они не спрашивали…

Яр разжал руку. Щелкнул выключателем. Лампочки в старой люстре несколько раз мигнули, но зажглись.

– Спасибо. Починили.

…

Яна ввалилась в квартиру Леси и даже не сразу сообразила, что не пришлось звонить и стучать – дверь была открыта.

Леси дома не было. И телефона ее тоже не было, только на трельяже стоял какой-то раритет с обрезанным проводом.

Яна медленно подняла трубку – у нее слишком сильно дрожали руки – и с мазохистским наслаждением вслушалась в тишину, поселившуюся в динамике.

– Всех известий – п. здец, да весна началась, – хрипло сообщила она, прежде чем бросить трубку на пластиковый рычаг.

Они познакомились сразу после смерти Рады. Яна тогда искала подопечных не по мостам, а по группам поддержки и кризисным центрам – их по городу набралось несколько штук, но люди быстро перестали туда ходить. Только в один центр, при церкви ходили чаще, но там Яне не были рады.

Леся Яне тоже не обрадовалась. Не захотела приходить к ней домой, не прельстилась открытой дверью, но несколько раз звонила ночью, пьяная, напуганная и всегда простывшая. Яна подарила ей оберег и не видела ее много месяцев.

Пока Леся не приперлась к ней со своими фотографиями и не начала говорить.

Яна медленно заперла за собой дверь. Проверила, чтобы все шторы были задернуты.

– Что мне делать? – спросила она у трех своих лиц. А потом сложила створки трельяжа, и теперь у нее не осталось ни одного отражения. Только она сама – теряющая имя, со стекающим на окровавленный воротник лицом и бесстрастной любовью.

У нее еще оставался шанс все исправить. Нужно было стучать к соседям, кричать про пожар, бить стекла. И рассказать правду, в конце концов.

Нужно было поймать такси и ехать к матери. Мама поймет, все исправит и постелет новое белье в отремонтированной комнате. Но у той женщины, в которую Яна превращалась, не было матери.

У нее не было Лема.

Не было.

Она с ненавистью уставилась на незаправленную кровать и твердо решила, что пойдет стучать к соседям. Потому что Лем должен мучиться вместе с ней, ведь они оба виноваты.

Только приляжет на минуту. Слишком сильно кружится голова.

Если потолок не перестанет вращаться – она не найдет дорогу.

Одна минута. Она обязательно встанет и пойдет спасать кого угодно, от кого угодно. Сейчас.

Сейчас.

…

Розовый закатный свет обливал золото куполов на том берегу. Дом на отшибе, дом на возвышении. Дом на берегу реки. Рада сидела на его крыше и старалась смотреть туда, на другой берег. Туда, где город.

Не смотреть на участок и на ржавый гараж-ракушку.

Ее отец сидел на завалинке и курил какие-то особенно дрянные сигареты. Еще и гасил окурки о каблук ботинка.

Рада морщилась от долетающего до нее горького дыма. Яр тоже постоянно курил, но это почему-то совсем не раздражало. Не раздражали даже прокуренные кабаки, где он играл – да какая, в конце концов разница, как пахнет там, где звучит такая хорошая музыка? Иногда Яр пел. Рада любила его голос – шершавый, грубый баритон, как у Ника Кейва. Рада любила его чувство музыки и самозабвение, с которым он играл, любила его пальцы на грифе гитары.

Она любила Яра. Отца она тоже любила, но почему-то его распроклятые сигареты пахли тлеющей половой тряпкой.

Раскрытая книга у нее на коленях шуршала изрезанными листами.

Рада никому, даже Яру, не рассказывала, как в детстве нашла эту книгу в коробке, обреченной на дачную ссылку. Вытащила и несколько лет прятала в ящиках и на дне шкафа, за коробками с обувью. Потому что Марк Шагал на форзаце напоминал ей отца – каким она его запомнила, хоть и говорила матери, что совсем-совсем его не помнит. Может, лицо было не совсем такое, и Шагал на портрете был старше, но глаза – глаза совсем папины. Рада долго радовалась, что у нее есть портрет, она украла его у матери, укрыла от ее цензуры.

Потом она увидела отца спустя столько лет разлуки и выяснила, что он совсем не похож на Марка Шагала. И у него совсем не такие глаза.

Пятьдесят вторая страница – «Голубые любовники». Девушка в клетчатых перчатках и парень, в кудрях которого запуталась тень лаврового венка. Их губы соприкасаются, но Раде кажется, что этого не достаточно, чтобы называться поцелуем.

Глаза парня закрыты.

Глаза девушки пусты.

Рада аккуратно вырезала картину маникюрными ножницами. Ради этого она пощадила «Интерьер с цветами» на пятьдесят первой странице. Когда она сложит из этого листа двадцать второй бумажный цветок, у него будут бело-голубые лепестки.

Она сделает из картины цветок и прикрепит его к венку на двери гаража. Когда венок будет готов, она расскажет Яру правду.

– Я не понимаю, почему ты каждый раз так реагируешь, – хрипло сказал ей отец. Его слова поднялись к крыше вместе с сигаретным дымом – такие же прозрачные и горькие. – Мне что остается делать? На работу пойти?

– Я все вымыла, – глухо ответила Рада, не заботясь о том, услышит ее отец или нет. – Вчера в гараже было чисто. А сегодня опять бардак.

– Это все, что тебя волнует? Я сам все уберу.

– Меня волнует, что тебя заберут обратно в тюрьму. И больше никогда оттуда не выпустят.

– Меня все равно рано или поздно туда заберут, если я не уеду. А уехать я не могу, пока не будет достаточно денег. Мы же это обсуждали.

Рада перелистнула страницу. Прямоугольник пустоты на пятьдесят четвертой – репродукцию «Голубого дома» она вырезала, когда отец еще сидел в тюрьме. Отправила ему с письмом. Она даже помнила, что тогда писала: «Это не дом, а воспоминания о доме. Поэтому он голубой. Я знаю, где есть такой настоящий». А он ответил: «Как думаешь, кто-то ищет пропавшее в чужих воспоминаниях о доме?»

Она сожгла то письмо. В пепельнице, в одном из кабаков, где играл Яр. Хельга увидела и подмигнула ей. Рада тогда не стала ничего объяснять. Еще подумала: пусть лучше Хельга думает, что она письма от любовников жжет. Ей сразу стало стыдно за эту мысль, но потом оказалось, что из этой мысли получается очень удобная ложь.

А «Голубой дом» остался. Рада вложила мятый листок поверх маминой фотографии в бабушкином доме, потому что не могла смотреть ей в глаза.

С каждым днем она жалела об этом все сильнее.