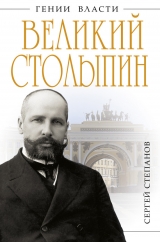

Текст книги "Великий Столыпин. «Не великие потрясения, а Великая Россия»"

Автор книги: Сергей Степанов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Золотая молодежь, съехавшаяся на минеральные воды, воспринимала дуэль в качестве веселого развлечения. Только в последнюю минуту Монго Столыпин по лицу Мартынова понял, что дело принимает нешуточный оборот, и попытался предупредить Лермонтова. По одному свидетельству, Лермонтов ответил с презрением: «Стану я стрелять в такого дурака». Прогремевший выстрел превратил потеху в трагедию. Князь Васильчиков говорил об этом в письме, отправленном Ю.М. Арсеньеву через три недели после дуэли [66]66

Васильчиков А.И.Письмо к Ю.К. Арсеньеву // М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 466 – 467.

[Закрыть]. Он еще состоял под следствием: «Меня выпускают в ванны и на воды с часовым» – и общался с Монго: «Мы с Столыпиным часто задумываемся, глядя на те места, где прошлого лета… Но что старое вспоминать». Васильчиков писал о гибели поэта: «Признаться, смерть его меня сильно поразила, и долго мне как будто не верилось, что он действительно убит и мертв. Не в первый раз я участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и твердо убежден, что дело обойдется, по крайней мере, без кровопролития». В заключение он вопрошал: «Отчего люди, которые бы могли жить с пользой, а может быть, и с славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано, между тем как на свете столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной старости». Князь пережил поэта на сорок лет.

Монго Столыпин отдал дань своему безвременно погибшему другу, переведя на французский язык роман «Герой нашего времени». Насколько нам известно, это был единственный опыт Монго в изящной словесности. О литературных достоинствах перевода судить трудно, но Столыпин лучше всех был осведомлен о событиях и лицах, описанных в романе. Он с детства слышал от родных те же самые рассказы, которые творчески переработал Лермонтов, посещал вместе с ним места, где разворачивалось действие романа, лично знал прототипов главных героев, и в первую очередь Печорина, чей образ имел сходство с его другом. Поразительно, что Монго отдал свой французский перевод для публикации в журнале, который издавался последователями Шарля Фурье. Вряд ли он был горячим сторонником утопического социализма, но публикация в фурьеристском журнале выглядела невероятной дерзостью. В николаевской России имя Фурье было под строжайшим запретом. Достаточно сказать, что кружок петрашевцев, к которому принадлежал Федор Достоевский, был разгромлен за обсуждение идей французского социалиста-утописта. Впоследствии Достоевский с сарказмом писал: «Утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье». Даже мысли о переводе было достаточно, чтобы приговорить Достоевского и его товарищей к расстрелу, вывести их на Семеновский плац, надеть на них саваны и только потом объявить о монаршей милости – замене смертной казни на бессрочную каторгу. Возможно, по причине неблагонадежности у Монго Столыпина были сложности с заграничными поездками. Передавали за достоверное, будто на докладе, испрашивавшем для него позволение выехать за границу, Николай I гневно начертал: «Никогда никуда».

Во время Крымской войны Монго Столыпин вернулся на службу, был офицером Белорусского полка, получил чин майора. По семейной легенде, узнав, что он представлен за боевое отличие к ордену Святого Георгия, «он подал прошение о замене Георгиевского креста Станиславом на шею, так как намерен после войны выйти в отставку, а при фраке и белом галстуке Станиславский крест красивее!». Чтобы понять суть шутки, напомним, что орден Святого Георгия считался почетнейшей боевой наградой, которую даже царь мог заслужить только на поле боя. Известно, что император Александр II специально выезжал под пули, чтобы получить скромный белый крестик, стоивший целого созвездия других орденов. Напротив, орден Станислава в дворянской среде считался незначительным, потому что его получал любой чиновник за выслугу лет. Отказываясь от высочайшей награды, Монго бросал вызов императору Николаю I. Передавая эту легенду, Александр Столыпин, младший брат П.А. Столыпина, заключал: «Дерзость эта не имела последствий за смертью обоих действующих лиц этого странного и неравного состязания» [67]67

Столыпин А.А. Средниково (Из семейной хроники).

[Закрыть]. После войны Монго выехал за границу и скончался во Флоренции в 1858 г. Любимец женщин не был женат и не оставил потомства.

В героической обороне Севастополя принимали участие трое Столыпиных. Младший брат Монго – Дмитрий Аркадьевич Столыпин (1818 – 1893) также являлся воспитанником «пестрого эскадрона», только учился в школе юнкеров позже Михаила Лермонтова и Алексея Столыпина. Юнкером он приезжал на квартиру брата, которую тот делил с Лермонтовым, и был свидетелем гусарских шалостей Монго и Маешки. Он хранил память о поэте, с которым часто беседовал. Первый биограф поэта Висковатый видел над кроватью Дмитрия Столыпина дуэльные пистолеты, принадлежавшие его старшему брату. Из одного пистолета и был убит Лермонтов. После смерти поэта Дмитрию Столыпину передали рукопись «Демона». Он засвидетельствовал, что Лермонтов не собирался переделывать Демона в кающегося грешника, а последующие изменения в тексте были вызваны требованиями представить список «Демона» для чтения во дворце.

Дмитрий Столыпин, как все сыновья и внуки елизаветинского гренадера Алексея Столыпина, отличался могучим сложением. Граф Сергей Шереметев, состоявший в родстве со Столыпиными, вспоминал: «Росту он был исполинского. Приезд его и посещения затруднялись иногда тем, что для него невозможно было приискать достаточного размера кровати. Но к этому он привык и искусно подставлял стулья, так что мог улечься без помехи» [68]68

Цит. по: Марченко А.С подорожной по казенной надобности. Лермонтов. Роман в документах и письмах. М., 1984. С. 18.

[Закрыть]. В 1839 г. он вступил в Конный полк, но через три года подал в отставку. Он имел своеобразный взгляд на военную службу и был убежден, что служить надо только в военное время, когда отечество подвергается опасности. Именно по этой причине в годы Крымской войны он на время оставил занятия сельским хозяйством и вновь стал офицером, вступив в Александровский гусарский полк.

Дмитрий Столыпин оставил воспоминания о кровопролитном сражении у Черной речки 4 августа 1855 г. [69]69

Из личных воспоминаний о Крымской войне // Русский архив. 1874. № 6. Стб. 1358 – 1368.

[Закрыть]Он состоял ординарцем при генерале Веймарне, начальнике штаба группы войск, находившихся под командой генерала Реада. В своих воспоминаниях Столыпин коснулся спора о причинах неудачи русской армии. Командующий армией князь Михаил Горчаков отдал Реаду приказ «Пора начинать!». Потом утверждали, что Горчаков якобы имел в виду начать артиллерийский обстрел Федюхиных высот, но генерал Реад неправильно понял командующего и перешел в наступление на высоты. Столыпин слышал обратное: «Реад спросил: «Что значит начинать? Огонь мы открыли и прекратили потом; значить ли это атаковать?» Реад был человек новый в Крымской армии, храбрости несомненной; он мог опасаться, что чрез замедление пропустит удобный момент атаки. «Я понимаю, – сказал Реад, – что это значит атаковать: скажите князю, что я атакую и прошу прислать подкрепления».

Свидетельство Столыпина ценно тем, что он заступился за военачальников, которые уже ничего не могли сказать в свое оправдание. Оба генерала погибли в безумной лобовой атаке на отвесные Федюхины высоты. Столыпин вспоминал: «Неприятель уже приготовился нас принять и открыл страшный картечный и ружейный огонь. Огонь был так силен, что над нами стоял как бы сплошной слой картечи и пуль». Граф Сергей Шереметев: «На Черной речке он совершил подвиг: под градом пуль вынес на плечах своих ввиду неприятельской линии тело убитого Веймарна. Французы, пораженные смелостью, при виде этого исполина, мерным шагом отступавшего с телом убитого генерала, прекратили пальбу, выражая одобрение. Это подвиг гомерический, напоминающий сказание об Аяксе». Сам Столыпин писал об этом эпизоде без пафоса, не свойственного его выдержанной натуре. Он вспоминал, что окликнул солдат и с их помощью вынес тело убитого. В генерала Реада попала бомба, разорвав его тело в мелкие клочья, так что выносить с поля боя было некого. «Мне счастливо обошелся этот день, – вспоминал Столыпин. – Не считая атаки, я три раза проезжал вдоль всей линии огня. Кроме контузии, на мне была шинель пробита пулей, и лошадь, хотя легко, два раза оцарапана». Историк Евгений Тарле, автор двухтомной «Крымской войны», цитировал его воспоминания: «Скупой на слова и нисколько не склонный к лирике Д.А. Столыпин никогда не забывал впечатлений Черной речки: «Дрались войска хорошо и выносили геройски все муки и тяжести войны; выносили они, может быть, более, чем то казалось возможным ожидать от человеческой силы» [70]70

Тарле Е.В.Крымская война. Т. 2. М.; Л., 1941 – 1944. С. 448.

[Закрыть].

По словам Столыпина, «Крымская война отозвалась на всем нашем общественном строе, и вскоре по окончании оной последовал целый ряд благотворных реформ». Реформы были проведены новым императором Александром II, на которого смотрели с надеждой. Прежде всего императору предстояло покончить с укоренившейся практикой приукрашивания действительности. «Взгляните на годовые отчеты, – писал в 1855 г. курляндский губернатор Петр Валуев, – сделано все возможное, везде приобретены успехи… Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки… и редко где окажется прочная плодотворная польза. Сверху блеск, внизу гниль». Младший брат царя великий князь Константин Николаевич, возглавивший морское ведомство, первым выразил желание узнать истинное положение дел. Он потребовал «не лгать» в отчетах, и это элементарное требование поразило чиновников до глубины души.

После завершения войны Дмитрий Столыпин оказался причастным к ликвидации едва ли не самого одиозного наследия двух прежних царствований – военных поселений. Летом 1856 г., будучи адъютантом военного министра, Столыпин получил предписание объехать военные поселения и представить отчет о быте поселенцев. Поручение было срочным, министр потребовал исполнить его до коронации нового императора. Хотя Столыпину было приказано осмотреть округа пахотных крестьян на Кавказе, он по собственной инициативе заехал в Чугуев, центр военных поселений Новгородской губернии. Когда-то из города были выселены все жители, а их дома конфискованы для военного ведомства. Граф Алексей Аракчеев, занимавшийся организацией поселений, поклялся, что они будут введены, даже если придется уставить виселицами дорогу от Чугуева до Петербурга. С внешней стороны поселенные роты выгодно отличались от помещичьих деревень регулярной застройкой и чистотой. Прямые улицы были застроены типовыми домами, на первом этаже жили унтер-офицеры, на втором – нижние чины. К центру вел бульвар, на площади располагались мастерские, цейхгаузы, запасные магазины, ротные лавки. В свое время это внешнее благополучие подкупило даже Михаила Сперанского, выразившего свое восхищение графу Аракчееву и его неутомимым помощникам. Дмитрий Столыпин увидел в Чугуеве совсем другую картину: «Вывески магазинов и лавок украшали дома, в которых, впрочем, никаких магазинов не было, это делалось для виду – для порядку, как там выражались» [71]71

Столыпин Д.Об упразднении военных поселений (из личных воспоминаний) // Русский архив. 1874. № 4. Стб. 766.

[Закрыть].

Военные поселяне были полностью во власти начальства. В своих типовых домах они жили как в казарме: пробуждались по сигналу трубы и по команде приступали к колке дров, топке печей, уборке домов и дворов. Неутомимый Аракчеев писал подробные инструкции: как сеять, когда жать, чем молотить. Бабам было предписано рожать зимой, дабы не мешать летним полевым работам, и желательно мальчиков, нежели девочек. Недаром поэт Максимилиан Волошин восклицал: «Земли российской первый коммунист – Граф Алексей Андреич Аракчеев». Графа давно не было на свете, но заведенные им порядки сохранились в полной неприкосновенности. Разве только военные поселенцы при Николае I были переименованы в пахотных солдат, но все по-прежнему называли их поселенцами.

Столыпин вспоминал, что в Чугуеве ждали упразднения ненавистных порядков: «Между поселенцами была уверенность, что в день коронации будет объявлена для них перемена». Таких же перемен ждали крепостные крестьяне. Столыпин видел толпы крепостных, бегущих в Крым под влиянием слухов, что там они получат землю и волю. Русские военные поселения на Кавказе, которые посетил Столыпин, должны были сдерживать натиск непокорных горских полков. Там селили семейных солдат, наделяя их семьей. Однако на деле из этих поселений не получилось ни военных опорных пунктов, ни цветущих сельскохозяйственных колоний. Несмотря на теплый климат и плодородные земли, Столыпин нашел положение кавказских поселенцев отчаянным. В своей докладной записке «О военных поселениях Новороссийского края» он констатировал: «Быт военных поселян беден. Большая часть не имеет рабочего скота…

Со времени поселения округов поселяне постепенно беднели. В коммерческом отношении округа не выгодны. Доходы незначительны, поселяне в разоренном положении. В нравственном отношении люди весьма упали духом. Есть общее мнение между местным начальством, что поселения не достигают своей цели» [72]72

Там же. Стб. 768 – 769.

[Закрыть].

В день своей коронации император даровал ряд милостей: на три года были приостановлены рекрутские наборы, прощены все казенные недоимки, начеты. Освобождались политические заключенные: бывшие декабристы, петрашевцы, участники Польского восстания. В числе этих мер был подписан указ об упразднении округов пахотных солдат. Докладная записка Дмитрия Столыпина сыграла важную роль в решении императора поставить точку в эксперименте, который длился почти полвека. Но самое главное, с высоты престола была возвещена непреклонная воля правительства отменить крепостное право. Началась подготовка к самой главной реформе, благодаря которой Александр II остался в истории как Царь-Освободитель.

Однако сам Д.А. Столыпин не принял деятельного участия в подготовке освобождения крестьян. В 1858 г. он ушел с военной службы и покинул пределы России. За границей на его руках скончался Алексей (Монго) Столыпин. Родные братья в чем-то похожи, например оба не завели семьи, и в то же время очень различались. Бывший офицер лейб-гвардии гусарского полка Алексей Столыпин потратил жизнь на светские развлечения. Бывший конногвардеец Дмитрий Столыпин стал ученым. Живя в Париже и Женеве, он пополнял пробелы в своем образовании. За границей Столыпин познакомился со взглядами Огюста Конта и стал горячим приверженцем его научных методов. По возвращении на родину он опубликовал ряд работ, в которых пропагандировал учение Конта: «Основное воззрение и научный метод Огюста Конта», «Несколько слов о классификации наук О. Конта» и т.п.

Дмитрию Столыпину мы обязаны публикацией переписки его отца с Михаилом Сперанским. Он также опубликовал материалы, посвященные своему деду Николаю Мордвинову, и написал книгу об этом видном государственном деятеле. Но главным делом его жизни стали исследования в сфере поземельной собственности. Он опубликовал два десятка научных работ [73]73

Столыпин Д.Граф Н.С. Мордвинов в его сельскохозяйственной деятельности. М., 1874; Его же.Земледельческие порядки до и после упразднения крепостного права. М., 1874; Его же.Две философии: Единство науки и Об учреждении курсов философских наук в высшем преподавании. М., 1888; Его же.Основное воззрение и научный метод Огюста Конта: Наш земледельческий вопрос. М., 1889; Его же.Исторический прогресс: О современном направлении в науках нравственных и политических. М., 1890; Его же.Научные очерки: Начала социологии. 2-е изд. М., 1890; Его же.Научный идеализм и основы социологии. М., 1890; Несколько слов о классификации наук О. Конта. М., 1890; Его же.Наш земледельческий кризис. М., 1891; Его же.Общие мировые законы. Принципы 1789 года. Крестьянская личная собственность. М., 1891; Его же.Учение Конта и применение его к вопросу об организации поземельной собственности и пользования землею. М., 1891; Его же.Истина и призрачность в мире общественных идей и понятий: Единение философии и науки. М., 1892; Его же.Краткое исследование о принципе равенства как основе общины. Мировой закон равновесия и гармонии в природе и общественных явлениях. К вопросу о высшем преподавании. М., 1892; Его же.Несколько слов о высшем образовании: Науч. и метафизич. методы. М., 1892; Его же.Общинная наша система в литературе. М., 1892; Его же.К вопросу философии права. М., 1893; Его же.О необходимости научной основы для общественных вопросов. М., 1893; Его же.О существовании научно-естественных законов для общественных явлений: К вопр. нашего сельского быта. Вып. 1 – 2. М., 1893; Его же.Очерки философии и на-уки. М., 1893.

[Закрыть], которые свидетельствуют о том, что он являлся самобытным социологом. Многолетние наблюдения с помощью анкет и опросов позволили ему прийти к выводам, которые во многом предвосхитили аграрную реформу, связанную с именем его двоюродного племянника. Влияние этого ученого и публициста на формирование взглядов П.А. Столыпина осталось недостаточно изученным. Об этом целесообразно рассказать в главе, посвященной столыпинской аграрной реформе.

Аркадий Дмитриевич Столыпин (1821 – 1899) – отец П.А. Столыпина. Когда при таинственных обстоятельствах скончался генерал Дмитрий Алексеевич Столыпин, мальчику было ровно четыре года. Об отце у него могли сохраниться лишь смутные воспоминания. Детство он провел в подмосковном имении Столыпиных, потом воспитывался в частном пансионе в Петербурге, где встречался с Михаилом Лермонтовым. Он приходился поэту двоюродным дядей, хотя был на восемь или девять лет младше его по возрасту. В юности это составляет огромную разницу, поэтому их знакомство было просто родственным и не очень близким. Подобно знаменитому племяннику, Аркадий Столыпин сочинял стихи. В те годы это являлось обычным делом для молодого человека, и вряд ли юношеская проба пера представляла что-либо ценное. По семейному преданию, от стихосложения Аркадия Столыпина отговорил Лермонтов. Между прочим, Аркадий Столыпин потом рассказывал сыновьям: «В университетском панcионе Мюральда и дома говорили, что Лермонтов пишет стихи лучше меня, но зато я лучше рисую».

О военной карьере А.Д. Столыпина можно судить по его полному послужному списку, сохранившемуся в пензенском архиве и опубликованному научными сотрудниками Лермонтовского музея-усадьбы «Тарханы» [74]74

Полный послужной список А.Д. Столыпина опубликован в статье: Кольян Т.Н.Столыпины по документам государственного архива Пензенской области. Род Столыпиных в XIX – начале XX в. в документах Пензенского дворянского депутатского собрания (продолжение) // Тарханский вестник. 2009. Вып. 22. С. 165 – 174.

[Закрыть]. В шестнадцатилетнем возрасте он поступил фейерверком 4-го класса в конную артиллерию, в которой в столь же юном возрасте начинал службу его отец. Товарищи по службе приняли его очень тепло, быть может, даже слишком злоупотребляя щедростью юноши из богатой барской семьи. Одна из его тетушек сетовала, что племянник «слишком добр и всех рад кормить без разбору, и все у него юнкера в комнате закуриваются и все на его счет». Согласно формулярному списку, Аркадий Столыпин служ.ил «отлично-ревностно», но за десять лет дослужился только до подпоручика.

Первым браком Аркадий Столыпин был женат на Екатерине Устиновой. О его супруге мало известно. Можно отметить только, что между родом Устиновых и Столыпиными несколько раз заключались браки. Супруга родила ему сына Дмитрия и скончалась при родах или после родов. Вероятно, с этим печальным уходом было связано прошение Аркадия Столыпина об увольнении с военной службы в апреле 1848 г. Основанием была названа болезнь, но это скорее всего формальная причина, так как в июне 1849 г. он по его просьбе вновь был определен на службу в конную артиллерию.

За время недолгой отставки Столыпина по Европе прокатилась волна революций. В лоскутной Австрийской империи вспыхнуло Венгерское восстание. Поскольку в Николаевскую эпоху Россия играла роль «жандарма Европы», император взялся спасти династию Габсбургов. Аркадий Столыпин никоим образом не сочувствовал революциям, потрясшим европейские монархии. Он был в армии, которая под командованием фельдмаршала Ивана Паскевича перешла через Карпатские горы. Сохранился рассказ о том, что во время похода он навлек на себя гнев фельдмаршала своим щегольским моноклем. В послужном списке Столыпина сказано: «В войну с венгерскими мятежниками… находился за офицера Генерального штаба при начальнике летучего отряда артиллерии полковника Хрулева».

Степан Хрулев командовал летучим отрядом, действовавшим в тылу инсургентов. Отряд подвергался постоянной опасности, из которой выручала только хладнокровие и находчивость командира. Однажды отряд наткнулся на венгерский корпус Шандора Надя. Положение казалось безнадежным, но Хрулев пошел ва-банк, потребовав от повстанцев немедленной капитуляции. Повстанцы решили, что окружены, запросили через парламентариев двухдневное перемирие, а за это время подошли основные силы Паскевича, и отряд был спасен. В послужном списке Столыпина отмечено, что он «был в перестрелках с венгерцами». Он зарекомендовал себя образцовым офицером и был награжден серебряной медалью «За усмирение Венгрии и Трансильвании» и получил повышение в чине.

Император Николай I надеялся, что Австрийская империя, которую он спас от развала, окажет помощь в войне с Турцией, начавшейся в 1853 г. и получившей название Крымской войны. Император просчитался, и в этом военном конфликте Россия оказалась в одиночестве против англо-франко-турецко-сардинской коалиции при враждебном нейтралитете Австрии и Пруссии. Аркадий Столыпин участвовал в Крымской войне с первых ее дней, сначала на Дунайском театре военных действий, а после высадки союзников в Крыму был переведен в Севастополь. Оборона Севастополя является одной из самых героических страниц истории русской армии и флота. Вместе с тем Севастопольская оборона, продемонстрировав мужество защитников города, показала техническую отсталость русских вооруженных сил. Аркадий Столыпин, командовавший артиллерийской батареей, имел в своем распоряжении практически такие же пушки, которые отбивал у французов его отец Дмитрий Столыпин во время Аустерлицкого сражения. Их заряжали с дула, тогда как противник располагал современными нарезными орудиями, заряжавшимися с казенной части. И конечно, всех защитников Севастополя приводили в ярость разговоры о повальном воровстве в тылу, об интендантах с набитыми ассигнациями карманами, о бессовестных военных поставщиках, наживавших миллионы на страданиях солдат и матросов.

В Крымской войне была еще одна особенность, с которой раньше не сталкивались. Одновременно с военными действиями велась не менее напряженная борьба на страницах газет. Телеграф разносил весть о ходе сражений, едва противники начинали огонь. Уже появилась фотография, позволявшая запечатлеть боевые действия. В Европе хорошо понимали силу печатного слова. В иностранных газетах и журналах велась целенаправленная политика по дискредитации противника и его вооруженных сил. Федор Тютчев с горечью писал: «Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал». В этом хоре слились разные голоса от приверженцев императора Наполеона III до вождей союза коммунистов Карла Маркса и Фридриха Энгельса, опубликовавших серию статей с обличением захватнических планов России. Когда началась осада Севастополя, англичане высадили целый десант военных корреспондентов и фотографов.

Российская официозная печать проявила полную беспомощность в войне идей. Сухие отчеты в «Русском инвалиде», донесения, в которых вопреки здравому смыслу приукрашивалась действительность, ура-патриотические статейки о неминуемом одолении супостата никоим образом не удовлетворяли общество. Между тем русской армии было кого противопоставить английским и французским военным корреспондентам. Достаточно сказать, что среди защитников Севастополя находился Лев Толстой, артиллерийский офицер, чья мировая слава была еще впереди. Он знал всех трех Столыпиных, сражавшихся в Севастополе, и тепло отзывался о них. Особенно близкие дружеские связи он поддерживал с Аркадием Столыпиным, таким же артиллеристом, как он сам. Лев Толстой писал брату Сергею: «В нашем артиллерийском штабе, состоящем, как я, кажется, писал вам, из людей очень хороших и порядочных, родилась мысль издавать военный журнал с целью поддерживать хороший дух в войске» [75]75

Толстой Л.Н.Собр. соч. Т. 18. Избранные письма. 1842 – 1881. С. 173.

[Закрыть]. Журнал предназначался для солдат и изначально планировался как дешевый, следовательно, бездоходный: «Деньги для издания авансируем я и Столыпин». Для богатого Столыпина не составило затруднения оплатить свою долю расходов, а вот граф Толстой уговаривал брата продать барский дом в Ясной Поляне для возмещения расходов на издание военного журнала. Лев Толстой был готов пойти на такую жертву, чтобы донести правдивое слово в противовес казенной лжи: «В журнале будут помещаться описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах».

Его надеждам не суждено было сбыться. Николай I не терпел гласности. И хотя Толстой и Столыпин заручились поддержкой высокопоставленных лиц, включая московского митрополита Филарета, в разрешении издавать солдатский «Военный листок» было отказано. Император не видел необходимости менять прежний порядок, когда все статьи, касающиеся военных действий, «первоначально печатаются в газете «Русский инвалид» и из оной уже заимствуются в другие периодические издания». Отказ был одним из последних решений, принятых Николаем I. Его царствование подходило к концу. Всем запомнилось мрачное и подавленное настроение императора в последние месяцы жизни. На его глазах рушилась система, которую он с такими усилиями выстраивал тридцать лет. Оказалась несостоятельной внешняя политика, основанная на принципах Священного союза. Вскрылся обман, с помощью которого долгие годы скрывались истинное положение дел в государстве и реальное состояние армии и флота. О лживости официальных отчетов заговорили даже высокопоставленные чиновники. «Взгляните на годовые отчеты, – писал курляндский губернатор Петр Валуев, – везде сделано все возможное, везде приобретены успехи… Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки… и редко где окажется прочная плодотворная польза. Сверху блеск, внизу гниль». Когда император скончался, пошли слухи, что он якобы принял яд, не выдержав позора и унижения, которые принесла Крымская война.

Кончина императора внушила надежду на смягчение цензурных запретов. Лев Толстой договорился с издателем журнала «Современник» Николаем Некрасовым о публикации статьей с театра военных действий. Июльский номер журнала за 1855 г. открывался рассказом «Ночная вылазка в Севастополе», имевшим подзаголовок «Рассказ участвовавшего в ней» [76]76

Ст.Ночная вылазка в Севастополе. Рассказ участвовавшего в ней // Современник. 1855. Вып. 7. Июль. С. 5 – 11.

[Закрыть]. Рассказ был подписан «Ст» – начальные буквы фамилии Столыпин. Редакция журнала поместила примечание: «Сообщением этой статьи мы обязаны г. Л.Н.Т»., то есть Льву Николаевичу Толстому.

В опубликованном при содействии Льва Толстого рассказе был описан боевой эпизод в ночь с 10 на 11 марта 1855 г., в котором участвовали Столыпин и Толстой. «Имел слабость позволить Столыпину увлечь меня на вылазку, хотя теперь не только рад этому, но жалею, что не пошел со штурмовавшей колонной», – писал Лев Толстой. Ночная вылазка была произведена из Камчатского люнета, который солдаты Камчатского полка под сильным огнем прорыли от Малахова кургана по направлению к траншеям, занятым темнокожими зуавами – французскими колониальными войсками. Аркадий Столыпин писал о ночных вылазках: «Вдруг далеко раздастся громкое, дружное ура! Лопаты и кирки брошены, зуавы хватаются за ружья, а мы уже в траншее. Что происходит там, в этой траншее, ни один из участников ночной этой драмы не может рассказать; там душно и тесно, там стоны и проклятия, с которыми часто сливается тихая молитва умирающего…» Во время ночной вылазки были захвачены три траншеи противника и срыты земляные укрепления, старательно возводившиеся зуавами. Под утро труба дала сигнал к отступлению, чтобы войска, ворвавшиеся в траншеи противника, не стали мишенью при дневном свете. «Генерал поминутно посылал ординарцев своих с приказанием отступать, но некоторые команды, в которых перебиты были офицеры, не верили ординарцам и отвечали: «Не таковский генерал, чтобы приказал отступить!»

В рассказе Столыпина нет вымышленных героев. Генерал, который, по убеждению солдат и матросов, не мог дать команду отступать, – это Степан Хрулев, некогда командир партизанского отряда, а теперь один из руководителей обороны Севастополя. Кстати, Столыпин показал ему рукопись, и генерал Хрулев сделал на полях несколько замечаний и дополнений. В рассказе описан таинственный монах, внезапно возникший из темноты. Он тоже имеет своего прототипа – это протоирей Иоанникий (Савинов), чье сложное имя матросы любовно сократили до Аники. Он стал третьим в истории русской армии и флота священнослужителем, награжденным Георгиевским крестом. В рассказе Хрулев и Столыпин спрашивают монаха: «Что это у вас за трофеи?» – «Два штуцера, вырвал я из рук зуавов, спас их, может, быть от греха; а вот это ружье принадлежало злому человеку, он хотел меня убить, видите, и рясу всю прорвал». – «Да как же вы уцелели?» – «На мне была эпитрахиль», – отвечал он спокойно. Мы невольно преклонили перед ним головы».

Сравнивая «Ночную вылазку в Севастополе» с «Севастопольскими рассказами» Льва Толстого, публикацию которых в скором времени начал журнал «Современник», нельзя не заметить разницы в таланте авторов. Столыпину было далеко до одного из величайших писателей, которых знает мировая литература. Вместе с тем рассказ Столыпина представляет собой добротную прозу, написанную в лучших традициях реализма. «Ночную вылазку» можно назвать не столько художественным произведением, сколько великолепным образцом военной журналистики, написанным с большим знанием дела и вниманием к деталям окопной жизни. При этом Столыпин не был полностью свободен в изложении материала, о многом пришлось умолчать по цензурным соображениям. Наконец, следует принимать во внимание, что рассказ сочинялся не за письменным столом, а в траншеях Малахова кургана под непрерывным обстрелом. Ежедневно гибли товарищи Толстого и Столыпина, и писать в такой обстановке было равносильно подвигу. Осадное положение сказалось на качестве рукописи Столыпина. Посылая рассказ в редакцию «Современника», Лев Толстой счел нужным просить Некрасова: «Несмотря на дикую орфографию этой рукописи, которую вы уже сами распорядитесь исправить, ежели она будет напечатана без цензурных вырезок, чего старался всеми силами избежать автор, вы согласитесь, я надеюсь, что статей таких военных или очень мало, или вовсе не печатается у нас и к несчастию». Возможно, Столыпин, как многие аристократы, свободно писал на французском языке, но не был тверд в русской орфографии.

Литературный дебют Аркадия Столыпина оказался очень удачным. Его рассказ опубликовал журнал «Современник», что само по себе являлось честью для начинающего писателя. Так получилось, что Аркадий Столыпин вошел в литературу рука об руку со Львом Толстым, чей талант был окончательно признан после появления очерков из осажденного Севастополя. Для читающей России рассказы, подписанные «Ст» и «Л.Т.», стояли в одном ряду, как произведения, впервые раскрывшие правду о Крымской войне.

Лев Толстой писал из Севастополя, что «Столыпин уже начал рассказ бывшего дела, я тоже напишу его, может быть». Речь шла о деле на Черной речке, в котором Аркадий Столыпин участвовал, так же как Дмитрий Столыпин. Но рассказа он не закончил. Впоследствии Лев Толстой упоминал, что Столыпин «сжег все свои писаные воспоминания о войнах… потому, что пришел к убеждению, что война зло…» [77]77

Толстой Л.Н.Полное собрание сочинений. Т. 36. С. 536 – 540.

[Закрыть]. Сам Толстой написал об этом сражении не рассказ, а солдатскую песню «Как четвертого числа нас нелегкая несла горы отбирать». Он обвинял бездарных генералов, по вине которых погибли тысячи солдат. Солдатская песня заканчивалась непечатными словами:

И пришлось нам отступать,

Р… ...же ихню мать,

Кто туда водил.

Льву Толстому пришлось держать ответ за солдатскую песню. Полагают, что она положила конец карьере многообещающего артиллерийского офицера, после чего начался путь великого писателя. Аркадий Столыпин выбрал прямо противоположную дорогу. Он посвятил себя военной карьере и покончил с литературой. Если у него имелось свое мнение о приказаниях начальства, то он держал его при себе. Отчасти это объяснялось тем, что в конце войны он состоял при главнокомандующем сухопутными и морскими силами в Крыму князе М.Д. Горчакове. Князь не снискал лавров полководца, тем не менее после заключения мира был назначен наместником Польши. Столыпин намеревался просить руки его дочери Натальи. Согласно семейной легенде, однажды Столыпин улучил удобную минуту после своего доклада и, собрав бумаги, начал: «Ваше сиятельство, теперь у меня еще есть…» Но главнокомандующий недовольно перебил его: «Нет, я устал, довольно, завтра доложишь». Сконфуженному Столыпину пришлось ретироваться. Но все-таки разговор состоялся и имел благоприятный исход. Комментируя семейную легенду, добавим, что Столыпины, конечно, не были ровней князьям Горчаковым. Но княжна Наталья Горчакова по меркам того времени слишком долго пробыла в невестах, а достойного претендента на ее сердце все еще не находилось. Вероятно, по этой причине наместник Польши дал согласие на брак.