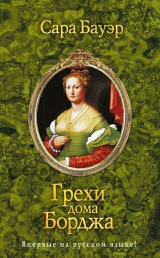

Текст книги "Грехи дома Борджа"

Автор книги: Сара Бауэр

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Я так и стояла, кивая, как идиотка, и прижимая блюдо к животу.

– Я позову девушек, чтобы сменили постель, а Катеринелла пусть расчешет ей волосы, прежде чем… она должна хорошо выглядеть для мужа.

– Монна Доната, – еще мягче произнес Торелла, – она умирает. Осталось совсем мало времени, полагаю. Отыщите дона Альфонсо. И ее священника.

– А дона Чезаре?

Торелла покорно улыбнулся.

– И дона Чезаре, – кивнул он. – Накройте блюдо, – добавил Торелла, заставив меня остановиться на полпути к дверям.

Я поставила блюдо на стол и посмотрела на ребенка, который спустя месяцы тревог и хлопот выскользнул в этот мир легко, как ошкуренный кролик. Девочка была идеальна, начиная от мокрых острых ресничек до прозрачных серых ноготков на кончиках пальцев. Внезапно я обрадовалась, что она мертва и никто ее не изменит, как изменили меня, ее мать или любую другую женщину в этом мужском мире.

– Велите кому-нибудь из слуг избавиться от этого, – добавил сир Торелла, а затем, неверно истолковав причину моего замешательства, добавил: – Это пустяки. Младенца даже не окрестили, поэтому не нужны никакие церемонии.

Но ведь следует чем-то отметить уход этой крошечной девочки, чье появление на свет все ждали с любовью и нетерпением. Пусть это будет улыбка, прикосновение, несколько слов.

– Я сама все сделаю. Будет лучше, если слуги узнают новость не раньше, чем ее услышит дон Альфонсо. Я все сделаю, а потом найду его.

Торелла кивнул.

– Благоразумная девушка.

Я решила отнести тельце к повозкам для мертвых. Тогда хотя бы над ней произнесут несколько слов бедняги-францисканцы со слезящимися глазами и охрипшими от дыма голосами, что молились возле известковых ям, и иногда, сами пораженные болезнью, падали замертво среди своих прихожан. Я отправилась туда незамедлительно, неся свою ношу как полный ночной горшок или пустую обеденную тарелку через двор, а затем на площадь. Возле собора всегда стояла повозка, поджидая, когда вынесут мертвых для захоронения. Я знала, что найду еще одну повозку у запертых ворот в еврейский квартал на виа Сан-Романо, но туда отправиться я не решилась. Люди поговаривали, что именно терпимость герцога Эрколе к иудеям навлекла Божий гнев на головы феррарцев, поэтому, когда жители запирали ворота, они пытались отгородиться не только от лихорадки.

Я еще даже не придумала, как уговорить привратника опустить разводной мост, когда услышала, что меня окликнули в глухой тишине закрытого и запертого со всех сторон двора:

– Виоланта!

В сгущающихся сумерках, еще более темных от дыма последнего за день костра, голос прозвучал зловеще, призрачно, вроде бы ниоткуда и в то же время отовсюду. Может, это был голос моей совести? Нет. Ничего плохого я не совершила. Я хотела лишь одного: чтобы ребенок покоился с миром.

– Что ты делаешь тут одна?

Это был Чезаре. О Боже, нет, только не сейчас. Я крепче прижала к себе блюдо, словно могла спрятать его в складках одежды. Что сказать, если он спросит? Он вышел из мрака, и я увидела его нахмуренное лицо, темные круги вокруг глаз и напряженный взгляд.

– Почему ты не со своей хозяйкой? – строго спросил он. – Ребенок родился?

Край блюда врезался мне в ребра. Может, если поднажать посильнее, кости расступятся и утроба поглотит ребенка?

– Да, господин. Я искала вас… и дона Альфонсо, разумеется.

– Здесь? Альфонсо на крыше, наблюдает за птицами. Там у него и зрительные трубки, и кувшин с вином.

Я вспомнила о съемной панели на потолке в спальне мадонны. В таком случае он уже знает, подумала я с облегчением.

– Но вы же здесь, – произнесла я, не найдя другого аргумента в свою защиту.

– Захотелось подышать. – Он нарочито покашлял. – Скажи, у меня племянник? Как чувствует себя сестра?

– Господин… Чезаре…

– Говори же. Не мямли.

Он схватил меня за плечи и потряс. Я лишь сильнее вцепилась в блюдо. От Чезаре крепко несло вином.

– Ребенок родился мертвым.

Он безвольно уронил руки. Я опустила голову. Проследив за моим взглядом, он приподнял край ткани. Я попятилась, прижимая свою ношу к животу, но не смогла его остановить.

– Девочка, – сказал Чезаре, снова накрывая блюдо. – Хорошо. Если бы она потеряла сына, для нас это была бы катастрофа.

Как он мог оставаться таким холодным? Он что, ничего не видел? Ни крошечных пальчиков, распластанных, как лягушачьи лапки, ни ротика, созданного, чтобы сосать, болтать и в один прекрасный день поцеловать любимого? Внутри меня что-то сломалось.

– Ее дочь, – крикнула я, – ваша племянница! Мертва. – В эту секунду я его ненавидела. – Если бы не вы, она спокойно доносила бы ребенка. Если бы вы не вторглись в Урбино, она бы никогда не заболела. Скажите, вас сюда привела тревога за сестру или собственные амбиции?

– Это одно и то же, – ответил Чезаре и, помолчав, посмотрел на меня так, словно только что узнал. – Торелле не следовало просить тебя избавиться от тела. – Я поняла по его тону, что лекарю несдобровать. – Отдай мне.

– Что вы с ней сделаете?

– Просто отдай мне.

Чезаре отнял у меня блюдо и, ступив на равелин вдоль моста, опрокинул его содержимое в ров. Маленькое тельце выскользнуло из-под холщовой тряпицы, совсем как те мертвецы, что соскальзывают с покрытой саваном доски, когда их хоронят в море. Он постоял секунду, внимательно глядя на воду, а когда тело не затонуло, нагнулся, поднял камень с тропы и кинул вниз. Камень угодил прямо в цель, и дочь донны Лукреции скрылась из виду. Тут я кое-что вспомнила.

Был один свидетель, сторож, охранявший груз бревен на берегу реки. Он видел, как тело дона Хуана сбросили в Тибр с лошади. Всадник, хорошо одетый мужчина в перчатках с крагами, усыпанными драгоценными камнями, был вынужден какое-то время швырять камни в плащ мертвеца, пузырившийся на поверхности, пока труп не затонул. Говорят, когда отлетает душа, тело становится легче на три фунта. Сторож тогда не придал этому никакого значения – в Тибр каждую ночь сбрасывают трупы.

Вскоре Чезаре спустился с равелина, вышел из его тени и предстал предо мной обычным человеком – усталым, замкнутым и печальным.

– Желание загадали? – спросила я. Он удивился. Тогда я пояснила: – Когда бросали камень?

– А. – Чезаре помолчал. Я не сомневалась, он только сейчас подумал о желании, и удивилась, что он просто не соврал мне, а взял на себя труд еще что-то придумывать. – Да, – ответил Чезаре, – но прежде чем я назову его, ты должна рассказать мне, что имела в виду, говоря об Урбино.

– Вы бы поняли, если бы видели свою сестру. Она плакала и кричала. Рвала на себе волосы, царапала лицо. Даже сорвала шторы с окон и переломала чуть ли не всю мебель в Бельфьоре.

К моему удивлению, Чезаре расхохотался.

– Неужели она это сделала, котенок этакий? Что ж, придется ей научиться больше доверять мне.

У меня на лбу и верхней губе выступил пот. Я вытерла ладони о юбку, чувствуя, что легкий ветерок, поднявшийся с наступлением вечера, охлаждает взмокшую грудь. Чезаре шагнул ко мне и прижался всем телом.

– Теперь ты знаешь мое желание, – прошептал он.

У меня перехватило дыхание, сердце билось о ребра, как безумец в клетке. Я подняла голову, вдохнула запах жасмина, пота и каменной пыли, скользнула взглядом по тонкому изгибу его губ. Раскрывалась, как лилия в пруду, как роза.

– Вы должны пойти к ней. Сир Торелла говорит, что времени осталось немного. – Дрожа так, словно на меня тоже напала лихорадка, я повернулась, намереваясь уйти. Для иного сейчас был неподходящий момент.

– Она умирает? Она не умрет, Виоланта, ты этому помешаешь. – Он взял меня за руку, как палач, а не возлюбленный, и повел к башне Маркесана. – Скажи ей… скажи ей, что Гвидобальдо из Урбино собирался защищать Камерино.

Я чувствовала через рукав и кожу хрупкость руки, и меня вдруг осенило, что его демонстрация огромной физической силы, вся эта борьба с крестьянами, разгибание лошадиных подков и расправа с быками – это лишь очередное представление, маска. Эта мысль придала мне уверенности. Донна Лукреция не умрет. Я спасу ее.

– Сами ей скажете, – произнесла я.

Когда мы вошли в спальню, мне показалось, будто донна Лукреция осталась без присмотра. Кровать застелена чистыми простынями, а грудь мадонны перевязана, чтобы перестало вырабатываться молоко, но она по-прежнему лежала без сознания, с пожелтевшими щеками, посиневшими веками и поврежденными губами от моих попыток засунуть ей под язык ремешок от меча. Чезаре приблизился к сестре, положил голову на ее подушку и тихо заговорил. Там, где пряди волос оказались рядом, он брал их и сплетал в косу, темно-рыжие и бледно-золотые. Мне эта сцена показалась интимной, поэтому я отвернулась и начала прибирать в комнате, разоренной ремеслом сира Тореллы. Где он сам? Неужели просто сдался и ушел? Только тогда я заметила Катеринеллу, сидевшую за туалетным столиком мадонны. Она стояла за дверью, поэтому я не заметила ее раньше. В кудрявой шевелюре поблескивал золотой обруч с драгоценными камнями, грудь закрывали ожерелья.

– Что ты тут затеяла? – крикнула я.

– Мадонна умирает, – прошептала она.

Я подняла руку, чтобы ударить ее, но неожиданно заметила ее отражение в серебряном зеркале, освещенном зажженными на столике свечами. И я увидела не рабыню, воспользовавшуюся немощью хозяйки, а свою Мадонну Чужаков.

– Ты молишься за нее, Катеринелла? – смягчившись, спросила я, но не успела она ответить, как на нее набросился Чезаре и рванул обруч с ее головы вместе с несколькими прядями волос, крепко обмотавшимися вокруг золотого украшения.

Рабыня вскрикнула.

– Где сир Торелла? – взревел он, приблизив к ней свое лицо, и она дернулась, словно его дыхание обожгло ее.

– Ушел.

– Куда? – Чезаре вцепился ей в волосы и дернул с такой силой, что голова наклонилась назад и хрустнули кости в шее.

– Найти дона Альфонсо.

– А тебя он оставил присматривать за хозяйкой. И ты таким образом решила ее отблагодарить. Обокрав напоследок.

Чезаре поднял рабыню, развернул к себе и сорвал с шеи все ожерелья. Они выскользнули у него из пальцев и звякнули, падая на стол. Катеринелла начала что-то лепетать на своем языке. Когда Чезаре тащил ее из комнаты, у нее соскользнули вышитые атласные тапочки, и она цеплялась за ковры широкими черными пальцами ног.

– Микелотто! – прокричал он на пороге. – Иди сюда!

Раздался топот, звон меча и шпор.

– Да, дон Сесар?

– Запри куда-нибудь это существо. А когда у меня будет время, я с ней разберусь.

– Слушаюсь, дон Сесар.

Когда сир Торелла появился вновь в сопровождении растрепанного, зареванного дона Альфонсо, донна Лукреция пришла в сознание, и я уговорила ее проглотить несколько ложек куриного бульона. Ей даже удалось удержать его в своем теле, хотя поврежденные губы пекло. Чезаре рассказал ей о ребенке спокойным деловым тоном.

– Твое лоно создано для вынашивания сыновей, – заключил он и, наклонившись, поцеловал ей руку. Чезаре не видел печальную улыбку, которой ответила она на его слова.

В ту минуту я объяснила ее спокойствие слабостью и облегчением, что мертвым родился не мальчик.

Ближе к утру сир Торелла решил, что мадонна достаточно окрепла и перенесет пускание крови.

– Это чудо! – воскликнул он, бросив взгляд в мою сторону, пока перебирал ланцеты. – У вас настоящий дар, монна Доната, сомневаться не приходится.

– Вы хороший врачеватель, мессир.

В пользу его мастерства свидетельствовало то, что сир Торелла обладал уверенностью и широтой ума, чтобы признавать существование целителей от природы, хотя я сомневалась, что принадлежу к их числу. Большинство лекарей считали подобный дар колдовством или россказнями старых кумушек.

– К тому же преданность мужа и герцога Валентино тоже помогли мадонне восстановить силы.

Донна Лукреция закивала и заулыбалась, хотя с тревогой поглядывала на лезвие сира Тореллы, которое тот поднес к свету и проверял большим пальцем.

– Обязательно пускать ей кровь? – поинтересовался Чезаре, словно прочитав мысли сестры.

– Чем скорее плохая кровь, скопившаяся за время беременности, будет удалена, тем быстрее мадонна восстановит здоровье и вернется в супружескую постель. Иначе лоно может задохнуться.

– Позволь сиру Торелле делать свою работу, – мягко упрекнула брата донна Лукреция, чуть пришепетывая разбитыми губами.

Лекарь решил пустить кровь из правой ноги. Луна в то время находилась в Деве, а Дева – западный знак, холодный и женский, как Рыбы, который управляет ногами. Хотя, со вздохом пояснил он, Дева – сухая и меланхоличная, тогда как Рыбы – влажные и флегматичные, но, как говорится, беднякам выбирать не приходится. Торелла заставил меня поставить сбоку кровати низкую табуретку, куда мадонна могла опустить ногу, ускорив ток крови. Подходящую вену он отыскал с трудом. В конце концов позволил Чезаре придерживать ей ногу, а тот постоянно сыпал шутками и колко пародировал людей, которых знал в Риме, – сурового мастера Бурчарда, кардинала Пикколомини (ему было под девяносто, и во время церковной службы он часто храпел), дона Диего Лопеса де Харо, испанского посла, гундосившего как при простуде из-за того, что Хуан Борджа сломал ему нос в драке.

Потом он изобразил принца Джема.

– Дорогой Джем, – вздохнула мадонна, – помнишь, как мы проводили с ним время? Хуан дразнил его совершенно безжалостно. Он обожал Хуана, а наш брат был ужасным шутником. – Хотя ее замечание было, очевидно, адресовано мне, взгляд мадонна устремила на Чезаре. Я вспомнила: она говорила, что Чезаре любил Джема, однако теперь не слишком чтил память друга, раздувая щеки и прижимая подбородок к шее, чтобы показать, каким дородным был принц.

– Пейте маковый настой, мои дорогие, – произнес он со свистящей отдышкой. – Он гораздо полезнее, чем ячменный отвар.

– В уголке сада, рядом с Бельведером, он выращивал какой-то особый мак, – пояснила дона Лукреция, – из семян, присланных ему братом-султаном. Настой заставлял тебя видеть… – она замолчала, а затем спросила: – Что ты видел, Сесар?

– Будущее, – ответил он, снисходительно хохотнув, и перешел к греку – секретарю Святого Отца, Подокарио, который к старости стал глуховат.

Когда дон Альфонсо вышел, сославшись на зов природы, поскольку чрезмерные возлияния действовали на него послабляюще, Чезаре включил в свой репертуар и донну Изабеллу. Когда дон Альфонсо вернулся, мы все, в том числе и сир Торелла, рыдали от смеха, а донна Лукреция, держась за перевязанную грудь, молила брата перестать, потому что очень больно смеяться. Боль от кровопускания она едва заметила.

– Итак, – произнес сир Торрела, отодвигая в сторону миску с кровью, чтобы впоследствии ее как следует изучить, и вытирая ланцет мягкой тканью, – вы должны отдохнуть, мадонна. Может, дон Альфонсо пожелает остаться рядом с вами, пока вы не заснете? – Сир Торрела прекрасно понимал, что мадонна остановит свой выбор на Чезаре, но, вероятно, также догадывался, что я уговорю его уйти. Сам Чезаре пребывал в сомнении.

– Мы будем недалеко, – пообещала я. – Идемте, господин, прогуляемся среди апельсиновых деревьев. – Они росли в горшках на крытой террасе с видом на ров вокруг башни Леоне. Из покоев мадонны туда вела галерея, соединявшая обе башни.

– Перестань говорить «господин», – усмехнулся Чезаре, по-дружески продевая руку мне под локоть, когда мы вышли в галерею. – Сегодня вечером мы провернули с тобой нечто вроде кампании. Это нас уравнивает.

– Как это по-республикански… для герцога, – съязвила я, ободренная его фамильярностью.

Вдоль галереи росли кусты лаванды и розмарина, подстриженные и пущенные по решеткам в форме потиров, мечей и жезлов, какие изображают на игральных картах. Чезаре отломал веточку розмарина с лезвия меча, растер между пальцами и поднес к моему носу. Я вдохнула резкий душный запах, наполнивший легкие и заставивший трепетать с новой силой.

– Людское правление весьма похвально, – сказал Чезаре. – Во всех моих городах Романьи имеются собственные советы старейшин. Они сами назначают судей, им даже позволено содержать волонтеров, правда, в ограниченном количестве. Я пришел к выводу, что мужчины сражаются гораздо лучше, если защищают собственные дома и семьи.

– Однако эти города все равно принадлежат тебе.

– Знаешь, Виоланта, я приобрел репутацию опытного воина. И все потому, что отцу нравится устраивать триумфальные шествия. Он хочет, чтобы римляне видели во мне своего рода нового Цезаря. Но, по правде говоря, большинство этих городов сдались мне по доброй воле, радуясь возможности избавиться от тиранов, потакающих собственным прихотям. Я вел переговоры. Так поступают лучшие генералы – они избегают битв. А города остаются верны мне, потому что налоги я не увеличиваю, вполне предсказуем в своих решениях и пользуюсь почти неограниченной возможностью закупать зерно в годы неурожаев. Деньги и хорошее управление. Если почитаешь Цезаря, которого, я уверен, мой отец не читал с тех пор, как был мальчишкой, то убедишься, что он говорит то же самое. Все остальное – напоказ. Людям тоже это нравится.

Что-то было здесь не так, в этой утопии, которую Чезаре описывал.

– Как ты поступишь с Катеринеллой? – спросила я.

– С кем?

– С рабыней.

– А для тебя это важно? – Его губы медленно растянулись в плотоядной улыбке. – Такова, значит, твоя цена – жизнь рабыни? Не более?

– Не понимаю, о чем ты.

– У каждого своя цена. Я пощажу ее, если хочешь.

Я разозлилась на него за то, что он попытался переложить на меня ответственность за судьбу Катеринеллы. Понимая, что такова его сущность, я в то же время отказывалась с этим смириться. Хотела, чтобы Чезаре был достоин моей любви.

– Тебе следует пощадить ее ради сестры, – произнесла я. – Я и так тебя люблю.

Наконец я произнесла эти слова. Не так, как представляла, со слезами и дрожью в голосе. Без сладостного вожделения, а резко и возмущенно. Будь он достоин, благороден и всепрощающ, справедлив и бескорыстен, то вообще бы меня не заинтересовал.

Чезаре перегнулся через парапет и устремил взгляд на собор. Дул легкий теплый ветерок, доносивший до нас трели голубок, свивших гнезда среди фризов и статуй. Фасад из розового мрамора поблескивал, как теплая плоть в первых лучах солнца.

– Леон Баттиста Альберти, – объявил он. – Построил колокольню, – добавил Чезаре, перехватив мой удивленный взгляд. – Этот человек утверждает, будто не существует никаких правил, чтобы нарушать их или руководствоваться ими. Каждый из нас остается один на один с собственной изобретательностью.

Я опустила ладонь ему на спину, касаясь кончиками пальцев огненно-рыжих локонов.Ни дыма, ни серы. Ни горящих костров. Воздух абсолютно чист. Мы оба это поняли и повернулись друг к другу, собираясь что-то сказать, но ни один из нас не произнес ни слова. Время замедлило свой ход, а потом остановилось, и жизнь моя изменилась навсегда.Губы, разомкнутые для слов, встречаются в поцелуе. Языки, которые дразнили и флиртовали, упрекали, защищали или объясняли, теперь говорят только на немом языке любви. Вероятно, оттого, что я так устала, я отдаюсь поцелую и наблюдаю за собой откуда-то с вышины, паря в обновленном чистом воздухе, и мне ясны мои намерения, поскольку сознание не спутано. По своей сути, под всеми нашими шелками и хлопком, мы не сильно отличаемся от собак, которые спариваются в канавах. И с этой мыслью приходит низменная похоть, прижимающая мое тело к телу Чезаре, лишающая меня всякого благоразумия, рассудочности и чувства приличия. Мои веки тяжелеют и закрываются, дыхание переходит из груди в его легкие.

И в тот момент, когда мне кажется, что я задохнусь от восторга, а все мое тело превращается в сироп, Чезаре спасает меня.

– Спасибо, – говорит он, выныривая из поцелуя, хотя продолжает держать меня так близко, что я ничего не вижу, кроме черт его лица. На таком расстоянии они приобретают геометрию ландшафта, сплошные равнины и углы, и я до сих пор их вижу, несмотря на прошедшие годы и разделяющий нас океан, ведь для сердца не существует хода времени.

– За что? – спрашиваю я в ту минуту, когда еще была девочкой.

– За то, что спасла Лукрецию.

– Я ничего не сделала. Ее спас Торелла. Его и благодари.

Чезаре убирает руку с моей талии, чтобы снисходительно взмахнуть ею.

– Торелла будет вознагражден. У меня для него найдется пара превосходных мулов. Самых лучших. Из Пуату. Это во Франции.

– Там твоя жена, – невольно произношу я и тут же жалею о своих словах.

Он досадливо вздыхает.

– Виоланта, разве я тебе не говорил, что у меня нет времени на обхаживание дев? Твоя совесть – твоя проблема, не моя.

– А твоя?

– У меня ее нет. Не знала? – Чезаре внезапно улыбается и крепче прижимает меня. – Я монстр, – тихо рычит он, покусывая мочку моего уха. – Я превращаюсь в волка, когда наступает полнолуние, и пожираю сердца всех неразумных, кто в меня влюбляется. Зажаренные с грибами.

– Мое ты должен съесть с розмарином, – шепчу я, жарко дыша ему в шею. Ведь розмарин – трава солнца, он облегчает работу сердца и очищает мозг. Чтобы у меня не осталось никаких сомнений в том, что я делаю.

– И апельсинами.

Он берет меня за руку и ведет в апельсиновый сад, лавируя между деревьями в горшках и маленькими жаровнями, где всегда горит огонь, чтобы растения не замерзали зимой. Апельсины созревают в разное время, поэтому воздух наполнен смешанными ароматами плодов и их цветов, горячего камня и гудением пчел, снующих среди бело-восковых бутонов. Лоджия тянется вдоль одной стороны сада. Глубоко в ее нише под парчовым балдахином стоит широкая каменная скамья, на ней горой навалены атласные и бархатные подушки, такие же яркие и блестящие, как фрукты на рыночном прилавке.

Чезаре заводит меня под белую мраморную арку в голубую тень лоджии. Его магия ослепляет соглядатаев в окнах замка и укорачивает языки сплетников на площади. Ничто не имеет значения, кроме того, что он крепко сжимает мою руку и я ощущаю тепло его ладони. Чезаре берет подушки и распределяет по скамье. На первый взгляд небрежные, его действия точны и обдуманны. Меня завораживает то, как его грация преображает даже такую повседневную обыденность, превращая ее в ощутимую поэзию: каждая взятая в руки подушка, каждый поворот и наклон корпуса – строфа. Подушки, как мне кажется, становятся окончаниями строф, и от этой мысли я улыбаюсь. Он видит мою улыбку и замирает, чтобы улыбнуться мне в ответ.

Чезаре протягивает ко мне руку с ожогом от пороха. Я делаю к нему шаг и начинаю обнимать его за талию, но он берет мои руки и прижимает к груди. Рубашка на нем распахнута, поэтому мои ладони ложатся прямо на влажную кожу, а волоски на его груди закручиваются вокруг моих пальцев, словно связывая нас вместе. Поросль на груди темная, без всякой рыжины, и сердце его бьется очень ровно по сравнению с моим, готовым выскочить из груди.

Я внезапно цепенею от ожидания и неуверенности. Ладони становятся влажными, и я молю, чтобы он этого не заметил. Но Чезаре замечает и спрашивает:

– В чем дело?

Мои щеки вспыхивают от его огненного взора.

– Я… я не Фьямметта и не принцесса Санча…

Он прижимает палец к моим губам. Я чувствую запах камфары, которой обрабатывают подушки от моли.

– Для меня ты дороже, чем любая из них. Ты ведь это знаешь, правда?

Я киваю. Я действительно знаю это, хотя не понимаю, почему я ему так дорога. У меня нет ни городов, ни земель, ни имени, ни титулов, ни любовного опыта, если не считать уроков Анджелы. Знания без понимания недостаточно, чтобы я расслабилась. Криво усмехнувшись, Чезаре подхватывает меня на руки и нежно опускает на подушки.

– Тогда чего ты боишься? – спрашивает он, стягивая рубашку через голову. Волосы у него на груди растут в форме кубка, чаша сужается в ножку сразу под ребрами. – Что ты подумала? – Я не отвечаю, но Чезаре настаивает, и я сдаюсь. Он смеется и садится рядом. – Покажи.

Я подвожу руку к его левому соску, темному, как шелковица. Мне кажется, что это не моя рука. Свет, просачивающийся сквозь балдахин, окрашивает ее фиолетовыми пятнами. Я очерчиваю кончиком пальца кубок, спускаясь с ребер на мускулистый плоский живот, а Чезаре ежится и смеется. Боится щекотки, догадываюсь я, и сердце мое подскакивает. Но он снова становится серьезным, когда мой палец замирает ниже пупка, где продолжается ножка кубка.

– Не останавливайся, – говорит он, спуская бриджи. Высвободившись из заточения, его член так и тянется к моей руке. – Вот видишь, ты как магнит желания, – бормочет он, но моя рука парализована, словно у нее есть собственное понятие о скромности, и не подчиняется мозгу. Мое тело дрожит, пока идет эта война между ними.

А Чезаре, который знает толк в войнах, усаживается поглубже, сбрасывает сапоги и растягивается рядом со мной на подушках, после чего медленно и уверенно начинает расшнуровывать мой лиф. Я одевалась в спешке, когда потребовалась моя помощь мадонне, поэтому на мне нет корсета. Я ложусь, руки по швам, сжав кулаки так, что ногти впиваются в ладони, и сознаю только, что Чезаре прижимается к ямке между животом и холмиком Венеры. Он спускает с моих плеч сорочку и целует грудь, обводя каждый сосок кончиком языка. Я думаю об Анджеле.

– А знаешь, – бормочет он, – Христофор Колумб однажды написал королеве Изабелле, что земля имеет форму женской груди и Эдемский сад находится на ее соске.

Я не спрашиваю, откуда ему это известно. Желание охватывает все мое существо, самые потаенные уголки, о которых я до сих пор не подозревала. Они будто ждали моего конкистадора с его мудрыми руками и бесшабашной улыбкой. Слегка переместившись, Чезаре забирается рукой под мои юбки, разводит в стороны бедра, исследуя этот новый мир.

– А ты не веришь в Эдемский сад, – напоминаю я ему.

– О нет, верю, – шепчет он, и я думаю о доне Христофоре и о том, что я теперь, как та земля, в ладонях у своего возлюбленного.

Его пальцы осторожно гладят и исследуют, но не находят того, что ищут, и я хочу помочь ему, направить его, но не знаю как. Мечтаю подарить ему счастье, желаю, чтобы он любил меня, поэтому притворяюсь, извиваясь и вздыхая, и верю, что он обманывается. Чезаре вдруг резко отстраняется и покидает наше ложе. Сбросив остатки одежды, он стоит надо мной, а меня внезапно охватывает желание расхохотаться.

Он выглядит таким глупым и уязвимым с этим торчащим впереди членом, который вроде бы и не принадлежит остальному стройному длинному телу с безупречной кожей, если не считать маленького красного шрама внизу живота. Я ничего не могу прочитать по его телу. Даже в своей наготе он остается загадкой. Я прикусываю губу и пытаюсь подумать о чем-то серьезном. Чезаре устраивается у меня между ног, поднимает мои юбки к талии и одним движением овладевает мною.

Это невозможно. Он слишком большой. Я разорвусь пополам. Боль резкая, глубокая, внезапная, но в каком именно месте болит, не знаю. Я стону, трясу головой, крепко зажмуриваюсь. И снова он меня не понимает, проникая все глубже в мое тело. Что-то меняется. Я выгибаю спину навстречу ему, превращаюсь вся в одно желание, жадное и неутолимое. Он содрогается, сдавленно стонет, уткнувшись мне в шею, и затихает. Я чувствую, как его кожа остывает, а я остаюсь, словно ребенок, которому предложили конфетку, но неожиданно отобрали, едва он за ней потянулся. Я глубоко дышу, приказывая сердцу биться ровнее. Мои ноги, обхватившие Чезаре поперек туловища, расслабляются и отпускают его. Вскоре он приподнимается на локте и пытливо смотрит на меня.

– Что-то не так? – Чезаре ждет, но я не знаю, как ответить, поэтому он приходит к собственным выводам: – Ты только теперь задумалась о последствиях? – Поддразнивая, он щекочет мне живот.

– Дело не в этом. Анджела говорит, нельзя забеременеть от первого раза.

Он смотрит скептически, но говорит лишь:

– Что тогда? – И тут до него доходит. – Я не доставил тебе удовольствия? Так-так. Что сказать в свое оправдание? Я слишком сильно хотел тебя, слишком долго мечтал о тебе, а тут еще болезнь сестры… Но оправдания тебе не нужны, да? – Чезаре гладит меня, обещая продолжение.

– Это неважно. – Это действительно неважно, потому что теперь я знаю, каково это – обладать властью. Я смотрю на его лицо, на морщинку между бровями, на нервно подергивающиеся губы и говорю себе, что в это мгновение мы с ним равны. Больше чем равны.

– Только не лги мне.

Я перебрасываю через его плечо спутанную прядь волос, дотрагиваюсь до кожи, покрытой испариной, и меня охватывает эфемерное мимолетное чувство, что мы с ним одно целое и я все могу понять.

– Нет, правда, – говорю я, – это неважно.

Видимо, убедившись, что я не лгу, Чезаре снова устраивается поудобнее на ложе из подушек. Притянув меня к себе так, что я лежу, слушая ухом его сердце, он говорит:

– В таком случае я расскажу тебе об Урбино. А когда закончу, мы будем готовы опять заняться любовью. И обещаю, в следующий раз я справлюсь лучше.

Во время рассказа он гладит меня по волосам, длинными неспешными движениями проводит рукой вдоль всей спины и задерживается на секунду у вершины ягодиц, а потом повторяет все снова.

– Ты помнишь, – таинственно начинает он, будто собирается рассказывать сказку, – как французы захватили Рим?

– Смутно. Я была тогда совсем маленькой. Иудеи собрали собственные добровольческие отряды и действовали довольно успешно. Французы, по-моему, почти не трогали нас.– А мне тогда исполнилось девятнадцать. Я только получил кардинальское звание. У меня имелась докторская степень по каноническому праву, но не было меча. Хуан жил в Испании, Лукреция со своим мужем Сфорца – в Пезаро, Джоффре… Не помню, что там с Джоффре. Впрочем, он был в то время всего лишь ребенком. Так что оставались мы с понтификом и горстка старых священников. Нам пришлось спасаться в Сант-Анджело. Понтифик привел с собой также Джулию Фарнезе и мою мать. – Чезаре хохочет и начинает говорить тоном придворного сплетника, уговаривающего гостей посетить салон Фьямметты. – Представляешь? Бедный мастер Бурчард, отказавшийся покинуть Папу Римского в столь тяжелый час, совсем потерял голову, пытаясь рассадить за столом гостей по рангу. Джулия была в то время фавориткой, но, с другой стороны, мама была матерью его любимых детей. В общем, пока женщины стервозничали, а отец и другие кардиналы планировали, как им вступить в переговоры с Карлом, я наблюдал за его армией. Такого огромного войска в Италии прежде не видели. Они шли через Порто-дель-Пополо до глубокой ночи, и я ни разу не заметил, чтобы с ноги сбился хотя бы один солдат. А жерло у их пушки было размером с человеческую голову. С подобной армией даже тот слюнявый маленький урод мог делать все, что хочет. Знаешь, Виоланта, у меня руки и ноги начинали гудеть, пока я скрывался за толстыми стенами в ужасных комнатах Сант-Анджело, думая, чего бы мог добиться с таким войском. Я даже падал, путаясь в новом кардинальском облачении, и мать выговаривала мне за мою неуклюжесть.Тронутая любовью к этому неловкому неприкаянному юноше, которого Чезаре описывает, я поднимаю голову и целую его.