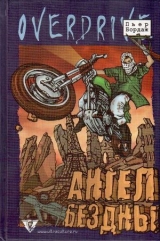

Текст книги "Ангел бездны"

Автор книги: Пьер Бордаж

Жанр:

Альтернативная история

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)

– Если исключить перья и клюв, скажи мне, в чем разница между индюками и нами?

– Пошел ты, Макс! – Он специально называл его Максом, словно приглашая в свой мир, к своим привычкам, к своей героической библейской простоте. – Зачем ты едешь на фронт, если не веришь в эту войну? Ты запросто мог бы отвертеться. Я знаю одного доктора, который…

– Мои родители очень дорого заплатили другому доктору, чтобы тот признал меня годным.

– Почему? Ты не был годен?

– Они не допускали и мысли, что их сын может пренебречь своим долгом. Репутация, понимаешь?

Он раздавил окурок об изголовье, повернулся на бок и, ухватившись за горизонтальный прут своей скрипящей койки, свесился вниз, чтобы увидеть лицо соседа.

– Так ты не был годен?

Глаза Максимилиана наполнились слезами. В темноте, заполненной храпом и посвистыванием, его лицо казалось подвешенным, словно сделанная школьником маска из папье-маше.

– Война или нет, я все равно был обречен. Они предпочли, чтобы я умер на фронте, а не в постели. Отец сможет подписать следующий контракт с высоко поднятой головой. Он выступит в роли мученика, и легион, конечно же, обеспечит ему самый большой государственный заказ.

– Почему ты был обречен?

Максимилиан поднял на него свои трагические глаза.

– БПЗ, знаешь такую болезнь?

Он знал. Болезнь дыхательных путей, вызванная облучением снарядов с обогащенным ураном. Нечто вроде проказы, разъедающей легкие и убивающей после нескольких месяцев мучительной агонии.

– Ты не выглядишь больным. Ты мучился не больше других во время кроссов. Даже меньше.

– У меня только первая стадия. Врачи сказали, что я могу прожить два года.

– Тебе больно?

Максимилиан отшвырнул недокуренную сигарету, которая снопом искр ударилась о стену.

– Мне хуже, чем собаке.

– По тебе не видно.

– Если бы я это показал, на меня бы накинулись все. Хищники всегда загрызают слабейшего в стае.

Он посмотрел на Максимилиана, на мгновение заколебался, потом произнес еле слышно, так что сам не смог бы поклясться, что слова эти слетели с его уст:

– Я тебя считал трусом, это была ошибка. Жизнь, знаешь, странно устроена: мой доктор предложил мне откосить, хотя я мечтал о фронте, твой доктор признал тебя годным, хотя ты на дух не переносишь эту войну. Эти два года ты мог бы потратить, ухлестывая за девчонками.

Не успев договорить последнюю фразу, он вдруг понял, что сморозил изрядную глупость.

– Я не ухлестываю за девчонками, – мягко ответил Максимилиан.

Да, конечно, один из тех, кто оскорбляет Господа своими извращенными сексуальными наклонностями. Но он почему-то не чувствовал к этому педику той острой ненависти, какую испытывал по отношению к другим скверным христианам.

– А у тебя уже было с девушкой? – спросил Максимилиан.

Нет, он никогда не обнимал, не целовал девушку. Он хранил чистоту для свадьбы, следуя предписаниям Его Святейшества папы Иоанна-Павла III. Он понимал теперь, что никакой свадьбы у него не будет, ему придется умереть, так и не познав тайну женщин. Он подозревал, что мастурбация, к которой прибегал только, чтобы ослабить порой невыносимое напряжение члена, была лишь слабым отражением экстаза, испытываемого с женщиной. Война украла у него юность, силу, любовь в настоящем и в будущем.

– Так было или нет?

– Тебе-то какое дело, педик несчастный?

Он вытянулся на койке и зарылся лицом в подушку. Глупый индюк, несомненный глупый индюк в этом жестоком фарсе, войне между Европой и Нацией Ислама.

Он спал вполглаза, нервным тревожным сном. Ему почудилось, что Максимилиан встал, покопался в своих вещах, быстро направился к выходу. Чей-то голос велел ему идти следом. Он не послушался, опасаясь, что Максимилиан неверно его поймет и пригласит к своим отвратным играм.

Он пожалел об этом на следующий день, когда обнаженное тело Максимилиана нашли в центре тренировочного плаца, перед бетонным цоколем с двумя знаменами, европейским и французским. Он разложил свое обмундирование на земле и пустил очередь себе между ног, затем, поскольку это его не прикончило, дал вторую в область сердца. Капитан устроил головомойку часовым, которые все проморгали, и объявил перед строем новобранцев, что об этом… небольшом недоразумении никогда не должны узнать за стенами казармы.

26

Затишье длилось всего сутки, а затем налетела уже третья по счету буря. Потрепанное штормами судно, похоже, неслось по воле волн. Крен его был таким заметным, что Пибу несколько раз показалось, будто оно перевернется или камнем пойдет ко дну. Укрывшись вместе с другими пассажирами в бывшей разделочной траулера, он вцепился в привинченную к полу скамью и надел спасательный жилет, хотя ввиду буйства стихий эта предосторожность выглядела смехотворной. Время от времени он поглядывал в иллюминатор. Молнии хлестали по яростно вздыбившемуся морю, небо сотрясалось от грохота. Вспышки выхватывали из темноты искаженные страхом лица беженцев. Некоторых из них рвало. К мерзкой рыбной вони примешивался теперь столь же отвратный запах блевотины. Пиб не срыгнул свой последний обед, разогретое в предоставленной пассажирам микроволновке мясное рагу, но он ощущал нарастающую тревогу, которая вкупе с усталостью и сильной качкой вызывала тошноту. Он почти не спал с момента отплытия. Во-первых, потому что не чувствовал себя в безопасности, имея дело с такой непостоянной и загадочной стихией, как вода. Во-вторых, потому что капитан кружил вокруг Стеф, словно стервятник. В-третьих, потому что спутники их большей частью говорили между собой не по-французски, а на родном языке, видимо, арабском, и выглядело это так, будто они замышляют какую-то пакость.

Капитан разместил их, его и Стеф, в крошечном кубрике под мостиком, с двухъярусной койкой. Другие беженцы спали на чем придется в разделочной и кладовой. Капитан поступил так не по доброте душевной и не из любезности, он просто желал иметь местечко для свиданий со Стеф. Постоянные бури до поры до времени мешали ему осуществить этот замысел, но его похотливый вид не оставлял никаких сомнений в том, что он приступит к делу незамедлительно, не дожидаясь согласия самой девушки.

Пиб спал на нижней койке, сунув пистолет под подушку. При малейшем подозрительном шорохе он вскакивал и наставлял пушку на дверь, пока не устанавливалась тишина, прерываемая лишь рокотом мотора и плеском волн. Стеф бродила по палубе, не обращая внимания на порывы ветра, задиравшего ей юбку, так же непринужденно, как разгуливала голой между душевыми кабинами «подонков». Значит, она не понимала, что ей грозит опасность, что капитан, подлый по натуре и силой ее намного превосходивший, после изнасилования вполне может выкинуть свою жертву за борт. Если только она не согласится спать с ним, но эту перспективу Пиб даже рассматривать не желал. Он пытался вразумить ее и нарвался на ответ, что ему лучше заниматься не Задницей, а своей задницей, что она достаточно взрослая, чтобы подумать о себе, что он может спать спокойно. Двусмысленность этих речей не успокоила Пиба. Она часто вступала в разговор с беглыми усамами и бесстыдно выставляла себя напоказ их похотливым горящим взорам. После того как он поклялся убить капитана, если тот осмелится протянуть к ней свои грязные лапы, она с каким-то извращенным наслаждением подстрекала его ревность. Слишком коротким платьем, просвечивающим в солнечных лучах, она любой своей позой возбуждала всех мужчин на борту. Несколько раз он едва не сорвался: ему хотелось наорать на нее, крикнуть, чтобы она натянула подол на колени, чтобы не наклонялась вперед и уж тем более не садилась на палубе. Хуже всего было то, что его мрачный вид, похоже, отталкивал от него Стеф. Между ними возникла дистанция, которой прежде не было. Она демонстрировала непривычную холодность, не желала есть вместе с ним, часто уходила из кубрика на час или два и возвращалась без всяких объяснений, заставляя его терзаться подозрениями.

Судно прыгало и скользило по головокружительному морскому тобоггану. Пиб не сводил глаз со Стеф, которая сидела, прислонившись к перегородке, между Мурадом и другим усамой, которого раньше звали Себастьен, а теперь Тарик – такое имя он выбрал для изгнания. Пиб хотел бы, чтобы она принадлежала ему телом и душой, чтобы следовала за ним, как тень, на пути его превращения из мальчика в мужчину. Он подозревал, что требует невозможного, что у нее есть своя жизнь, что тринадцатилетний подросток не в состоянии удовлетворить потребности шестнадцатилетней девушки – или ей больше? Он допускал, что ни ей, ни другой такой же Заднице не удастся исцелить его одиночество, что до конца времен ему суждено странствовать в пустоте, что согреться он может, только раздувая свой внутренний огонь, подобно звезде, излучающей собственную энергию. Он делил кров, пищу, ночи и дни с папой, мамой, Мари-Анн, но все они, хотя и связанные кровными узами, оставались друг для друга чужаками. От папы ему запомнились только вспышки гнева, нравоучения, привычка командовать, сдавленное хриплое дыхание в подвале дома; от мамы – покорность, мягкие руки, печаль, безмолвные слезы, вздохи наслаждения, звучавшие, как затаенный протест; от Мари-Анн – пронзительный голос, ядовитые реплики, слезливость, ябедничество, хитрый взгляд, редкие мгновения нежности и любви. Он не переступил порог их души, не пошел навстречу их глубинному существу, скрытому за обманчивой видимостью, но уцелевшему вопреки всему.

Сокровенное «я».

Застывшее в своей непреложности, среди страстей, среди бурь. Тела его родителей и сестры исчезли, как сон в момент внезапного пробуждения, но чудо-бомба, невзирая на свою мощь, не смогла уничтожить их истинное существо. Эта мысль наполняла его радостью.

Чистые и прекрасные черты Стеф не искажались даже тенью страха. Лик иконы. Она собрала волосы в пучок, открыв изящную линию шеи. Крепко ухватившись за поперечную балку перегородки, она не обращала никакого внимания на дурной сон, каким была для нее буря. Сидя на пятках, постоянно меняя центр тяжести, чтобы сохранить равновесие, она жила настоящей минутой и ожиданием следующей. И тогда Пиб решил отбросить страхи, обиды, ревность. Он целиком сосредоточился на том, как тело его реагирует на постоянно убегающий из-под ног пол.

Судно оставляло за собой ровный белый след на серой зыби, накрытой шапкой плотного тумана. Несколько секунд назад капитан предупредил всех: пройдя между островами Сицилия и Мальта, они вошли в Ионическое море и взяли курс на албанское побережье, которого достигнут через пару дней, но его радар засек катера в нескольких милях отсюда, и, возможно, это европейские таможенники из легиона. Он велел пассажирам надеть спасательные жилеты и приготовиться прыгать за борт, если легионеры приблизятся к ним.

– Тебе не обязательно, – шепнул он на ухо Стеф, – ты на черномазых не похожа, я тебя выдам за свою племянницу. Малыш тоже может остаться, он выглядит, как настоящий добрый европеец.

Мурад заявил жестким тоном, что судно, предназначенное для транспортировки беженцев, должно иметь хорошие шлюпки; собаки-таможенники ни одной лодки с усамами не пропустят, возразил на это капитан. У вас есть выбор – попытаться спастись вплавь или попасть в руки итальянских легионеров; ну да, выбор между проказой и холерой, не унимался Мурад, но если мы выберем второй вариант, ты, приятель, будешь в таком же дерьме, как и мы; уговор есть уговор, проворчал капитан, вы спрыгнете в море по моему сигналу, а потом я подберу вас, если это будет возможно.

– Почему ты не хочешь дать нам шлюпку? – настаивал Мурад.

– Вы что, думаете, это круиз? У нас тут не прогулочный пароход, нет у меня средств держать шлюпку!

– Что ты сделаешь, если мы откажемся прыгать?

Капитан, не удостоив его ответом, сжал зубы, в бешенстве ринулся в командную рубку и с треском захлопнул за собой дверь.

Пообедав на палубе и полюбовавшись прыжками дельфинов в кильватере судна, Пиб и Стеф ушли в свой кубрик. Убаюканный качкой и рокотом мотора, Пиб не смог бороться со сном. После третьего шторма он доверился волнам, подчинился воле обстоятельств. Тревога, ревность, ностальгия и другие сильные чувства по-прежнему терзали его, но он перестал сопротивляться им, позволял им плыть по своему внутреннему небу, где они рассеивались, словно неплотные облака. И Стеф опять сблизилась с ним, вернулась в его жизнь, жизнерадостная, загадочная и чувственная как никогда.

Он проснулся в поту, с ощущением неизбежной беды. Первым его движением было нащупать пистолет под подушкой, вторым – удостовериться, что Стеф рядом. Она исчезла. Дверь кубрика была распахнута. Сквозь перегородку и потолок прорвались чьи-то вопли, звуки какой-то непонятной возни. Он одним духом взлетел по крошечной лестнице, ведущей на командный мостик, и выскочил на верхнюю палубу.

Глазам его предстало неподвижное, полураздетое тело Стеф. Она лежала возле лебедки на бухте канатов, перед ней стоял капитан, наставив штурмовую винтовку на окруживших его беженцев.

– Кто откажется прыгать, тому вышибу мозги!

Они продолжали стоять, не реагируя на угрозу. Четырех женщин среди них не было.

– Поблизости нет таможенников, ты просто хочешь избавиться от нас, – спокойно и веско произнес Мурад. – Я знал, что ты попытаешься изнасиловать ее. Каждый раз, когда ты на нее смотрел, у тебя глаза вылезали из орбит. Я за тобой следил. Отпусти девушку, брось оружие, высади нас на албанский берег, и все будет нормально.

Капитан навел дуло ружья на тело Стеф.

– Ты ее для себя хотел, черномазый? Вы, усамы, только и думаете о наших женщинах! Прыгайте в море, или я прикончу ее и вас.

– Это не женщина, – резко сказал Мурад, – а юная девушка, почти ребенок. Ты ее не тронешь, и никто не тронет. Двумя патронами ты всех не убьешь.

Капитан вновь вскинул винтовку к плечу.

– Я вам нужен. Без меня вы на этот сучий албанский берег не сумеете высадиться. Там есть опасные рифы.

Он переминался с ноги на ногу, и голос его дрожал. От былой уверенности не осталось и следа, он явно трусил.

– На кладбищах полно нужных людей, приятель, – отрезал Мурад.

Пиб крепко сжал рукоять пистолета и крадучись зашел за спину капитана. Он опасался за жизнь Стеф, но, вглядевшись пристальнее, увидел, что грудь ее равномерно вздымается. На лбу, у корней волос, расплылось красное пятно, склеившиеся от крови пряди сползли на брови. Ветер вздымал подол ее разорванного платья. Беженцы, видимо, появились в тот момент, когда насильник сорвал с нее трусы, торчавшие комком между ног.

В душе Пиба поднялась волна черного, страшного гнева. Он едва не нажал на курок в жажде разрядить обойму в спину капитана. Какой-то голос велел ему не стрелять в человека в состоянии ярости, взять эмоции под контроль, убить, если это необходимо, но убить хладнокровно, бесстрастно, с сознанием своей правоты.

– Я шутить не намерен! – взвизгнул капитан. – На счет три стреляю!

Усамы не шелохнулись, сохраняя внешнее спокойствие.

– Раз.

Пиб, чуть согнув колени, присел в трех метрах от капитана. Судно шло против волны, палуба плясала у него под ногами.

– Два.

Капитан целился в Мурада, который стоял ближе всех и явно верховодил в группе усамов.

– Брось винтовку! – крикнул Пиб.

Капитан вздрогнул всем телом. Медленно повернул голову. Его круглые, как у стервятника, глаза расширились от изумления. Наклонившись с подчеркнутой медлительностью, он опустил свою винтовку. Внезапно траулер нырнул между волнами. Пиб потерял равновесие, покатился по доскам палубы, натолкнулся на тело Стеф, сильно ударился ногой о лебедку. Пистолет выскочил у него из рук. Наполовину оглушенный, он старался разглядеть серое пятно своей пушки. Судно резко накренилось, от толчка капитан и усамы разлетелись в стороны, словно кегли. Палубу окатило мощной волной, и тело Стеф соскользнуло на палубу. Он заметил наконец свой пистолет, закатившийся под канаты. Он встряхнулся, чтобы прочистить голову, и потянулся к пистолету. Внезапный топот заставил его взглянуть через плечо. Капитан бежал к нему, как разъяренный бык. Ему удалось встать, не выпустив винтовки из рук. Пиб вскочил, но преследователь без труда сшиб его с ног и наставил на него винтовку.

– Ну что, мужиком себя возомнил, гаденыш?

Два черных пятна двустволки маячили у него перед глазами.

– Знаешь, что я сделаю? – пролаял капитан. – Начиню тебя пулями и брошу на корм рыбам. Вместе с черномазыми. Девку получишь чуть погодя, когда я с ней закончу.

Пиб должен был испугаться, но его охватило безразличие, смешанное с печалью. Смерть надлежало встретить без сожалений и упреков, без отчаянной надежды спастись любой ценой. Беженцы, запутавшиеся в канатах, бессильно копошились, не в состоянии подняться.

– Никто и не вспомнит о тебе, о ней, о них. Вы все уже призраки, вы…

Злобные выкрики капитана вдруг перешли в бульканье. Он попытался все же нажать на курок. И не сумел этого сделать. Его вытаращенные глаза остекленели. Пошатнувшись, он хотел ухватиться за блок лебедки. Его пальцы лишь скользнули по металлу. Он упал на колени, изогнулся, чтобы вытащить свободной рукой нож, который вспарывал ему бок, разрывал легкие, входил все глубже, до самого сердца.

ДВА ножа, вонзенных по рукоятку. Торчащих, как бандерильи в спине быка. Две черные деревянные ручки, усеянные хромированными пятнышками. За спиной капитана возвышались четыре фигуры четырех женщин в широких платьях, с черными волосами, с горящими глазами. Капитан застонал, с неожиданной мягкостью вытянулся на палубе лицом вниз и без единой жалобы отошел в иной мир.

Они бросили тело в море, предварительно забрав деньги и документы из карманов его блузы. Усама по имени Мустафа заявил, что учился навигационному делу в Голландии и берется довести судно до албанских берегов. Быстро взглянув на радар, он удостоверился, что поблизости нет никаких других кораблей и капитан, как верно определил Мурад, просто выдумал это, чтобы избавиться от них.

Беженцы почти не пострадали: синяки, царапины, шишки, которыми занялись женщины. В одном из шкафов командирской рубки они нашли спирт, вату и бинты. Одна из них, до изгнания работавшая санитаркой, обработала рану Стеф. Не имея иглы с ниткой, она сбрила ей волосы над лбом и наложила плотную повязку, скрепленную двумя булавками.

Когда мужчины спросили, откуда у них ножи, они ответили, что любая беженка, предпринявшая долгое путешествие в одну из стран Великой Нации, должна раздобыть такое оружие. Они получили возможность защищаться от нападения или, в крайнем случае, вонзить клинок себе в сердце, чтобы избежать насилия и бесчестья. Они опасались христиан, этих лицемеров, которым исповедники спускали любую мерзость, но также и своих единоверцев-мужчин, поскольку те были не лучше и не хуже других. Впрочем, если бы кто-то из беженцев опозорил хоть одну из них, они бы зарезали его и лишили бы драгоценного мужского достоинства, чтобы он отправился в иной мир, имея тело евнуха. Мужчины, удивленные их решимостью и свирепой точностью, с какой они закололи капитана, бросали на них боязливые взгляды. Они думали, что в путь с ними отправились овечки, которые на самом деле оказались волчицами.

Стеф рассказала, что капитан зашел за ней в кубрик именно с целью обсудить, как вести себя с этими «исламистскими ведьмами». Едва она ступила на палубу, как получила удар по голове и потеряла сознание.

– Черт, ты могла бы догадаться, что у него на уме другое, – проворчал Пиб.

– У мужчин на уме большей частью другое, – хмыкнула старшая из женщин.

– И не только на уме, – добавила вторая.

Они рассмеялись. Ошеломленные такой дерзостью, их спутники по изгнанию погрузились в созерцание серой зыби Средиземного моря.

– Я знала, что-то произойдет, но не знала что, – прошептала Стеф.

Держась за поручни, бледная, она не сводила глаз с беловатого следа, оставленного винтами судна. На стянувшей ее голову повязке расплывались пурпурные пятна. Клочья тумана постепенно преобразились в капли ледяного дождя, который вскоре вынудит их укрыться в зловонном чреве корабля.

– Надо было разрубить узел, – продолжала она, пристально вглядываясь в лицо каждой из четырех беженок. – И вы это сделали.

– Разрубить узел, хорошо сказано! – воскликнула одна из женщин. – С этим мерзавцем так и следовало бы поступить. Чтобы не чванился у ворот своего рая.

Их смех был унесен порывами шквального ветра и заглушён рокотом мотора.

27

Сидя на террасе кафе, она наблюдала за легионерами, которые сновали туда и сюда по перронам Восточного вокзала. Большей частью они еще не вышли из подросткового возраста. Едва пробивающиеся усики и попытки выглядеть мужественными только подчеркивали их хрупкость, угреватые лица и детская наивность округлившихся глаз вызывали жалость. Поскольку Париж был одним из шести центров сосредоточения европейских войск – наряду с Миланом, Прагой, Веной, Берлином и Варшавой, они прибывали сюда из Франции, Испании, с Британских островов. Она еще раз отметила, что черный мундир больше идет брюнетам, чем блондинам и рыжим. Многие из них беспрерывно смолили гнусные сигареты, которые легион выдавал новобранцам. Сигареты обреченных. Она произвела небольшое расследование в ЕУТИ, Европейском управлении табачных изделий, и, благодаря одному из старых друзей, занимавшему важный пост на заводе в Роттердаме, выяснила, что в табак добавляют психотропные препараты. Похоже, они вызывали у солдат эйфорию или апатию, что помогало выносить боль и страх. А те, кто не курит? Тем хуже для них, ответил ее информатор, им будет тяжелее подыхать.

Состав, бывший высокоскоростной поезд, перекрашенный в черный и защитный цвета, чьи последние две буквы – обозначение высокой скорости – лишились теперь всякого смысла, еще не был подан на вокзал. Жалкое состояние путей и ущербность европейской технологии превратили бывшую гордость французских железных дорог в ковыляющую черепаху. Но ей все равно очень нравился изящный, хищный облик поезда, созданного для того, чтобы пожирать пространство. Теперь пять моторных вагонов с дизельным и электрическим двигателем тянули дюжину вагонов, забитых солдатами и боеприпасами. Состав передвигался только по ночам, с потушенными огнями, чтобы не привлекать внимания бомбардировщиков, утром же его загоняли в подземные вокзалы, где он стоял до наступления темноты. Ему требовалось от четырех до пяти дней для прибытия в один из гарнизонных городов Восточного фронта – Софию, Бухарест, Кошице, Люблин и Гданьск.

Новые легионеры сядут в вагоны не раньше семи вечера. Таким образом, у них был целый день, чтобы пошататься по вокзалу, она же располагала временем до четырех часов, чтобы обласкать прекрасного ангелочка, своего избранника. Составы отправлялись двенадцать раз в году, значит, сегодня она в шестьдесят третий раз «окажет личную поддержку» юному солдату, которого ждет фронт. Она вела дневник, куда записывала имена, даты, оценки: своего рода рукописная база данных, созданная на основе информатики. О своих железнодорожных приключениях она никогда не рассказывала никому – даже Шарлотте, лучшей подруге. Что же касается мужа, этот молчаливый человек, сносивший тяготы жизни с ледяным смирением, плевать хотел на маленькие игры, которым раз в месяц предавалась его жена на Восточном вокзале. По крайней мере, она так думала. Каждую из будущих жертв великой бойни она считала ребенком, которого у нее самой не было. Своего сына она защищала бы, как волчица, и не допустила бы, чтобы он попал в грязную траншею. Как могли матери быть такими покорными, такими глупыми? Неужели у них от постоянных родов отказали мозги?

Вот этот.

Крепкий, темные волосы, хищная повадка, жестокость в улыбке, в глазах, но при этом уязвимость, лихорадочная тревога, почти страдание. Один, сидит на своем ранце, с окурком на губе, затерянный в этом огромном улье, где вокруг на разных языках гудят черные пчелы.

Заплатив по счету, она встает и устремляется к добыче с резвостью вышедшей на охоту львицы.

– Не дадите прикурить?

Он вздрагивает, вопросительно смотрит на нее, уже готовый на все. Она знает, что все еще красива в своем летнем платье, стянутом на талии плетеным кожаным ремешком, со своими темными волнистыми волосами, черными глазами, бледным лицом, полными губами, длинными стройными ногами. Он протягивает ей зажигалку, которую вынул из брючного кармана, она склоняется к нему, подносит сигарету к тусклому желтому пламени – плохо очищенный бензин, дает ему время хорошенько рассмотреть свою декольтированную грудь.

– На Восточный фронт?

Она всегда начинает с этого удручающе банального вопроса, который помогает им разговориться, смягчить нервное напряжение, развеять страх, засевший в горле и животе.

– Нуда, как и все остальные, – отвечает он, махнув рукой в сторону группы юношей в черных мундирах.

– Вы откуда?

– Из деревни в центре страны. Недалеко от Буржа.

– Что вы чувствовали, когда уезжали из дома?

Он сильно затягивается сигаретой, красный кончик которой почти обжигает ему скулы и брови.

– Я думал, что… в общем, я больше всего хотел защищать Европу, надеть этот мундир.

– Хотели?

– Я… я познакомился с одним парнем на сборах в Бурже. Он меня… как бы это сказать? Он смотрел на все иначе, чем я. И порой мне кажется, что он был прав.

– Вашего друга нет с вами?

Глаза легионера заполняются слезами, он пытается скрыть волнение, выдохнув клуб дыма.

– В последнюю ночь он покончил с собой. Прямо перед отправкой. Он дал очередь сюда – легионер указывает на пах – и сюда – тычет пальцем в сердце. Он сказал мне, что родители заставили его идти в армию, несмотря на болезнь. БПЗ, вы о ней знаете? Но я думаю, они сделали это потому, что он был педиком. Он оставил мне письмо. Я как раз сегодня нашел его в своих вещах.

Тронутая этим отчаянием и искренностью, она с трудом удерживается от того, чтобы прижать его к груди, приласкать. У него стать мужчины и вид потерянного ребенка. Сколько ему может быть лет? Шестнадцать, не больше. Она умирает от желания раздеть его, коснуться кожи, упругость и нежность которой угадывает под черной рубашкой и брюками.

– Почему бы нам не обсудить это в приятном тихом месте?

Он задерживает взгляд на группе испанских легионеров, чей смех гулко отдается под сводом из стекла и стали.

– Так ведь… я не знаю, можно ли нам покидать вокзал.

Она кладет ладонь на его запястье.

– У вас… у нас полно времени. Перекличка будет не раньше 18 часов. Я приглашаю вас на обед.

– В ресторан?

Она смотрит на него, выпуская колечки дыма из ноздрей и рта. Наверное, он никогда не был в ресторане. Быть может, вообще впервые выбрался из своей глуши.

– У меня. Там будет спокойнее.

– А у вас, это где?

– В двух шагах. Идете… идешь?

Она направляется к одному из выходов, не оборачиваясь, уверенная в том, что выиграла партию.

Улегшись голыми в постель, они с аппетитом съели блюда, которые она заказала в ресторане внизу. Она сняла комнату в отеле на день, как всегда во время своих вылазок на Восточный вокзал. Хозяину за стойкой она сунула бумажку в двадцать евро – в обмен на молчание. Поначалу, когда она появлялась с очередным молокососом, отправляющимся на фронт, он взирал на нее сурово. Потом привык – с помощью бумажек в двадцать евро, – и между ними установилось подобие союза. В конце концов, какое ему дело, если хорошенькая женщина забавляется с пушечным мясом в его самом большом и дорогом номере? Он зарабатывал деньги, дамочка наслаждалась, малыш-легионер получал свою порцию удовольствия перед тем, как угодить под пулеметный огонь исламистов, словом, все были довольны. Около половины первого он сам поднимался с подносом, принесенным официантом из ресторана, стучал в дверь, оставлял заказ на площадке и возвращался за стойку с некоторым удовлетворением от сознания исполненного долга.

Она поглаживала кончиками пальцев спину и плечи своего мимолетного любовника. Он с трогательной застенчивостью признался ей, что до нее у него не было женщин. Это были единственные слова, которыми они обменялись на улице и в коридоре. Войдя в номер, он снял ранец, винтовку, она положила сумочку, и они ринулись друг к другу, как бешеные животные. Он показал себя неумелым и неловким, как прежние шестьдесят два, но страстное желание и напор с лихвой компенсировали эти недостатки. Кончал он очередями, прямо штурмовая винтовка, сходная с тем серебристым оружием, что лежало в углу на вещмешке. Если бы хозяин не постучал в дверь, он, наверное, и не остановился бы. Его прямой гладкий член дивно коричневого цвета не расслаблялся с того момента, как она сняла с него трусы. Она уже не знала, сколько оргазмов он испытал. Впрочем, не знала этого и о себе. Едва она прикоснулась к его члену с легкостью вспорхнувшей на ветку птицы, как он задрожал всем телом, застонал и вошел в нее. Мощь и внезапность его семяизвержения ошеломила ее. Настоящий водопад. Острый запах пота и спермы заполнил комнату.

Она чувствует, как плывет, несется по волнам, утопает в энергии своего малыша-легионера. Наклоняется, чтобы поцеловать его в живот, прежде чем закурить сигарету.

– Ты говорил о письме?

С огромной порцией риса и телятины он расправился почти мгновенно, в три приема.

– В заднем кармане брюк.

Она встает и подходит к черной одежде, разбросанной на полу. Сперма стекает по ее бедрам. Она никогда не предохраняется. Наказав ее бесплодием, природа сама позаботилась о контрацепции, однако всегда есть риск подхватить СПИД или какую-нибудь венерическую болезнь. Ощущение опасности вкупе с отчаянным напором юных легионеров придает ее объятиям необыкновенную страстность. Подумать только, ведь муж считает ее фригидной, лишенной интереса к сексу. С ним любовный акт сводится к судорожному проталкиванию, за которым почти сразу следует крысиный оргазм. Ей часто хочется поразить Шарлотту, которая воображает, будто шокирует ее рассказами об изощренных любовных играх с мужем, постоянным любовником и любовником временным. Она подавляет это желание: нет ничего слаще тайных удовольствий, на краю пропасти.

Она поглаживает рукоять пистолета в кожаной кобуре, затем достает сложенное вдвое письмо из заднего кармана брюк.

– Можно прочесть?

Он кивает с набитым ртом. Она разворачивает бумагу. Почерк поставленный, можно сказать, изысканный.

Дружище фаршированный индюк,

когда ты прочтешь эти строки, я буду мертв. Умру я не от скотской БПЗ, болезни, разрывающей мне легкие, а от пули в зад и другой в сердце, символов того, что погубило мою жизнь. Я приношу их в жертву на алтарь легиона, еще одного символа нашей эпохи, куда более мерзопакостного. Меня никто не любит, я сам себя не люблю, мне нечего делать среди индюков. Но тебя, хоть ты упрямая тупая деревенщина, я очень люблю, ибо в тебе что-то есть такое, сам не знаю что, но это меня трогает… изящество, невинность, внутренняя красота, в общем, это светится в тебе сквозь все, чем тебя напичкали.

Я ухожу без радости. Кто может с легким сердцем покинуть этот чудесный Эдем, нашу землю? (Нет, я не шучу, я любил ее гораздо больше, чем другие.) Я не верю ни в Бога, ни в небо, надеюсь только, что по ту сторону обрету спокойствие. Забвение? Мои родители забудут меня, тем более что я не подарил им героического конца (ладно, признаю, что сделал это нарочно), сестры забудут, потому что в их возрасте память недолговечна. Я обожаю их, этих безмозглых овечек.

Как ты уже понял, я только что попросил тебя иногда думать обо мне. Ты, конечно, будешь единственным, но мне этого достаточно. Мне немного страшно, не скрою, сейчас, когда я пишу эти строки. Мне кажется, я полюбил тебя, старый дружище фаршированный индюк, полюбил больше, чем нужно, любовью полюбил. Ты спал как раз надо мной, милый. Настоящая пытка. Береги себя на Восточном фронте. Ты не обязан идти за мной по ту сторону, которая притягивает и пугает меня. Хватай оставшуюся жизнь полными горстями, ибо ты здоров – черт, знал бы ты, чего мне стоило угнаться за тобой на плацу, – красив и полон жизни.

Максимилиан, ощипанный индюк

Она складывает письмо. Малыш-легионер смотрит на нее. Смутно стыдясь своей наготы, бесстыдства, неверности, дрожи от наслаждения, полученного в этом жалком отеле десятого округа Парижа, она машинально смахивает слезы, которые текут по ее щекам. Ей нравилось думать, что она дарит немного тепла и нежности этим мальчишкам в слишком больших для них мундирах. На самом деле она использовала их, пила из их источника, черпала в их юной силе желание жить.