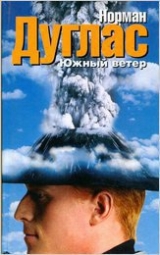

Текст книги "Южный ветер"

Автор книги: Норман Дуглас

Жанр:

Научная фантастика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)

Глава двадцать третья

Пушка, к описанию которой мы теперь приступаем, является не единственной реликвией, уцелевшей от эпохи правления Доброго Герцога. В его островных владениях и поныне куда не повернись – зрение и слух немедленно полнятся воспоминаниями об этой крутоватой, но обаятельной личности; воспоминаниями, одетыми в камень – школами, монастырями, руинами замков и купальных павильонов; воспоминаниями, одетыми в слово – приписываемыми ему поговорками, легендами и преданиями о его остромыслии, еще бытующими среди местного населения. Фраза «во времена Герцога» имеет в этих местах примерно то же значение, что наша «в доброе старое время». Благожелательный, любящий посмеяться дух Герцога и поныне властвует в его столице. Шутливые замечания его все еще отзываются эхом в разрушающихся театрах и под сводами галерей. Его веселые выходки, замешанные на солнце и крови, образуют истинный символ Непенте. Он – та красная нить, что сквозит в анналах острова. Воплощение всего лучшего, чем могло похвалиться его время, он провластвовал почти полвека, ни разу не сделав различия между своими интересами и интересами своих верных подданных.

К расширению владений он не стремился. Ему довольно было заслужить и затем сохранить привязанность людей, которым он представлялся не столько государем, феодальным господином, сколько снисходительным, слепо любящим своих деток отцом. Деспотом он был идеальным – человеком широкой культуры и незатейливых вкусов. "Улыбка, – говаривал он, – способна пошатнуть Мироздание". Основной чертой его натуры и руководящим принципом правления была, как провозглашал он сам, простота. В качестве примера таковой он указывал на введенный им порядок сбора налогов, и впрямь представлявший собою чудо простоты. Каждый гражданин платил столько, сколько ему заблагорассудится. Если внесенная сумма оказывалась недостаточной, ему сообщали об этом на следующее утро, отсекая левую руку; вторая ошибка в расчетах – случавшаяся довольно редко – исправлялась усекновением второй руки. "Никогда не спорь с теми, кто ниже тебя", – вот одно из наиболее оригинальных и исполненных глубокого смысла изречений Его Высочества, при этом было замечено, что независимо от того, снисходил он до спора или не снисходил, победа неизменно оставалась за ним, причем без ненужных затрат времени.

– Это же так просто, – обычно говорил он запутавшимся в своих проблемах властителям, то и дело слетавшимся к нему с материка в поисках ответов на сложные вопросы администрирования. – Так просто! По одному удару на каждый гвоздь. И неизменно улыбаться.

Именно Добрый Герцог Альфред, прозревая возможность будущего процветания своих владений, поставил первые практические опыты с уже описанными горячими минеральными источниками, с врачующими водами, благодетельные достоинства которых пребывали до него в непонятном пренебрежении. Осознав их целительные возможности, он отобрал пятьдесят самых старых и мудрых членов своего Тайного совета и подверг их организмы различным гидротермальным тестам, как внутренним, так и внешним. Семерым из этих господ посчастливилось пережить лечебные процедуры. Каждый был награжден Орденом Золотой Лозы, самым вожделенным среди знаков отличия. Сорока трех остальных, вернее то, что от них оставалось, кремировали по ночам, возводя посмертно в дворянство.

Он сочинил несколько превосходных трактатов о соколиной охоте, танцах и зодчестве. Более того, из—под его пера вышло две дюжины отмеченных пышным слогом того времени пасторальных пиес, а также множество отдельных стихотворений, обращенных, как правило, к дамам его Двора – Двора, переполненного поэтами, остроумцами, философами и женщинами благородного происхождения. В те дни на острове было весело! То и дело что—нибудь да случалось. Его Высочество имел обыкновение бросать фаворитов в тюрьму, а наложниц в море, отчего законные его супруги лишь проникались к нему пущей любовью, быстрота же, с который эти самые супруги одна за одной лишались голов, освобождая место для того, что он шутливо называл "свежей кровью", воспринималась верными подданными как непреходящее чудо государственной мудрости. "Ничто, – любил повторять он своим наперсникам, – ничто так не старит мужчину, как сожительство с одной и той же женщиной". С другой стороны, прекрасно сознавая неравенство различных социальных слоев и всей душою желая поднять нравственный уровень своего народа, он ввел железные законы, поставившие предел распущенности в семейной жизни, которая до его восшествия на престол прискорбным пятном ложилась на репутацию местного общества.

Не напрасно провел он юные годы в размышлениях над политическими максимами великого Флорентийца. Он старательно поощрял теплые отношения между Церковью и Толпой, сознавая, что ни единому трону, каким бы крепким тот ни казался, не снести ударов фортуны, если он не покоится на сих крепких столпах. Оттого и случилось, что пока всю Европу раздирали жестокие войны, отношения Герцога с иными правителями отличались редкостной сердечностью и простотою взаимных связей. Он не упускал случая расположить к себе каждого из наиболее мощных соседей, заблаговременно посылая им в дар местные лакомства: темнооких дев для украшения их дворцов и (корзину за корзиной) сочных langouste[44]44

Лангуста (ит.)

[Закрыть], которыми славились прибрежные воды острова – все самого лучшего качества. Будучи прирожденным государственным мужем, он столь же располагающим образом вел себя и с суверенами помельче, которых ему по всей видимости бояться не приходилось – им он тоже доставлял целыми партиями миловидных дев и аппетитных лангустов, только качеством немного похуже – среди ракообразных попадались нередко недоросли, а среди дев особы отчасти перезрелые.

Величие его устремлений сделало Герцога провозвестником множества современных идей. В особенности это касается образования и военного дела – тут его чтят как первопроходца. Он обладал прирожденным инстинктом педагога. Дети школьного возраста доставляли ему искреннее наслаждение, он установил число учебных дней равным пяти, разработал для мальчиков и девочек красивую форменную одежду и во многом реформировал учебный календарь, к его времени ставший прискорбно запутанным и беспорядочным. Порою он освящал своим присутствием церемонию раздачи школьных наград. С другой стороны, приходится признать, что некоторые способы, к которым он прибегал, карая нерадивых, по современным меркам отдают прямым педантизмом. У Герцога было заведено дважды в год, по получении от Министра образования списка с именами неуспевающих школяров обоего пола, поднимать на одном из холмов флаг; завидев этот сигнал, берберийские пираты, которыми в ту пору кишели окрестные воды, направляли свой парус к острову и покупали погрязших в пороке детей по чисто номинальной цене, чтобы затем продать их на невольничьих рынках Стамбула и Аргиро. Сама процедура продажи – на вес, а не поштучно – носила унизительный характер, знаменовавший безоговорочное неодобрение Герцогом тех, кто во время учебных занятий болтает с соседом или покрывает каракулями промокашку.

Хроника сообщает, что с одной из таких распродаж Добрый Герцог вернулся, имея вид измученный и удрученный, как если бы все принесенные в жертву юные жизни тяжким гнетом легли на его проникнутую отеческими чувствами душу. Однако затем, вспомнив о почиющем на нем долге перед Государством, он подавил в себе естественные, но недостойные чувства, улыбнулся своей знаменитой улыбкой и изрек апофегму, с той поры нашедшую себе место во множестве прописей: "Детская чистота, – сказал он, —есть залог процветания нации". Если же кто осведомится, благодаря какой преискусной маккиавелевской хитрости удавалось ему, единственному из христианских монархов, поддерживать дружеские отношения с грозными пиратами Востока, за ответом далеко ходить не придется. Он пробуждал лучшие качества их натуры, целыми кораблями посылая им – через уместные промежутки времени – местные лакомства, то есть дев и лагнгуст; качеством они, по правде сказать, не отличались, но были все же достаточно аппетитными, чтобы свидетельствовать о благородстве его намерений.

Предшественникам Герцога дело было только до собственных удовольствий, они и не задумывались о возможности вражеского вторжения в их прекрасную землю. Напротив, Добрый Герцог, несмотря на всеобщую к нему приязнь, нередко повторял старинное изречение, гласившее: "В пору мира готовься к войне". Будучи глубоко убежденным в бренности всех дел человеческих и обладая сверх того своеобразными взглядами, равно как и даром художника—костюмера, он создал чрезвычайно живописное воинское подразделение, местную Милицию, которая существует и поныне и которой одной достало бы, чтобы заслужить ему благодарную память потомков. По его расчетам эти элегантные воины должны были не только внушать ужас возможным врагам, но также исполнять в дни больших праздников роль декоративной личной охраны при его появлениях на публике. В эту затею он вложил всю душу. После того как войско было должным образом организовано, Герцог развлекался тем, что муштровал их воскресными вечерами и моделировал для их мундиров новые пуговицы; чтобы придать воинам необходимую закалку, он то закармливал их, то заставлял голодать; облачив в тулупы, отправлял их в самом разгаре июля в длинные марши; учинял между ними потешные бои с применением настоящей картечи и незатупленных стилетов – вообще разными способами прореживал их ряды, устраняя нежелательные элементы, и укреплял организмы оставшихся, заставляя их, скажем, взбираться в полночь да еще верхом на самые жуткие кручи. Он был рьяным поборником воинской дисциплины, сознавал в себе это качество и гордился им, как особым отличием. "Мир, – часто повторял он, – любит, чтобы с ним обходились построже".

Тем не менее, подобно многим великим монархам, Герцог сознавал, что из политических соображений необходимо время от времени допускать небольшие поблажки. Он умел проявлять снисходительность и милосердие. Он умел использовать свою власть для смягчения участи осужденного.

Так он смилостивился в одном прославленном случае, который в большей мере, нежели прочие, помог ему обрести титул "Добрый" – в случае, когда целый эскадрон Милиции был приговорен к смерти за некую гипотетическую оплошность, допущенную при отдании чести. К сожалению, как раз об этом хроника повествует отчасти туманно и путано, давая, впрочем, ясно понять, что приговор был обнародован и приведен в исполнение в течение получаса. Тут в хронике следует допускающий спорные толкования пассаж относительно командира эскадрона, судя по всему приговоренного к казни вместе с подчиненными, но ставшего в ходе дальнейших событий объектом герцогского милосердия. Насколько можно понять, этот человек, совершенно по—детски пугавшийся кровопролития (особенно когда дело доходило до его собственной крови), в последний момент неприметно покинул место совершения церемонии, – ускользнув из рядов, по его словам для того, чтобы сказать последнее прости чете своих престарелых и вдовых родителей. Будучи обнаруженным в кабаке, он предстал перед наспех собранным Военным судом. На суде к нему, видимо, вернулась воинская отвага. Ссылаясь на изложенные в "Ежегоднике военнослужащего" положения устава, он доказал, что никакой оплошности не было даже в помине, и стало быть, его солдаты приговорены ошибочно, а казнены незаконно, сам же он a fortiory[45]45

Тем более, еще в больше мере (лат.)

[Закрыть] ни в чем не повинен. Суд, отметив основательность его аргументации, тем не менее приговорил офицера к унизительному двойному обезглавливанию за то, что он покинул расположение части без письменного разрешения Его Высочества.

Тут—то Добрый Герцог и вмешался, встав на его защиту. Он отменил приговор или, говоря иначе, явил снисходительность. "Для одного дня довольно пролито крови", – как уверяют, сказал он со всей присущей ему простотой.

Эти слова можно считать одним из самых счастливых Герцоговых озарений. Передаваемые из уст в уста, они докатились до всех концов его владений. Для одного дня довольно пролито крови! Разве не показывает это истинную его душу, восклицали люди. Довольно пролито крови! Восторги разгорелись еще пуще, когда Герцог, желая смягчить горестные последствия чрезмерного служебного рвения, с подлинно монаршьим изяществом украсил грудь провинившегося офицера Орденом Золотой Лозы; они едва не обратились в горячку, как только стало известно о жалованной грамоте, которой весь выведенный за штат эскадрон возводился в дворянское звание. Мы привели всего лишь один из множества случаев, в которых этому правителю удавалось, благодаря тонкому пониманию человеческой натуры и искусства управления, обращать зло во благо и тем самым укреплять свой трон...

На первый взгляд представляется странным, что личности столь яркой, одной из наиболее приметных в стране фигур уделено так мало места на страницах, написанных монсиньором Перрелли. Подобное небрежение начинает казаться вдвойне странным и способным вызывать у читателя чувство глубокого разочарования, когда вспоминаешь, что эти двое были современниками и что ученый автор обладал редкостной и счастливой возможностью получать сведения о личности Герцога из первых рук. Пожалуй, оно выглядит даже необъяснимым, особенно в свете изложенных самим монсиньором во Введении к "Древностям" принципов, коими должно руководствоваться историческому писателю; или о рассыпаемых им блестках редкостной учености, о его восхитительных репликах и полезнейших отступлениях, об этих обличающих государственный ум комментариях общего порядка, делающих его труд не просто перечислением сведений местного значения, но зерцалом утонченной учености его эпохи. Без преувеличения можно сказать, что его отчет о Добром Герцоге Альфреде, поставленный рядом с пространным обсуждением невыразительных правителей вроде Альфонсо Семнадцатого и Флоризеля Тучного, выглядит самой что ни на есть скудной, поверхностной и традиционной хроникой. Ни одного доброго или недоброго слова о Герцоге. Ничего, кроме монотонного перебора событий.

Именно библиограф, корпевший над страницами соперничавшего с нашим историком монаха, отца Капоччио, уже упомянутого нами дерзкого и непристойного приора – именно мистер Эймз обнаружил пассаж, позволяющий разрешить эту загадку и доказывающий, что хотя монсиньор Перрелли и жил в пору правления Доброго Герцога, сказать, что он "расцвел" при его правлении, значит неподобающим образом исказить смысл этого простого слова. Другие, быть может, и расцвели, но не наш достойный прелат.

"Не существует решительно ничего, – говорит неуемный ненавистник Непенте, – что мы могли бы поставить в заслугу этому лютому головорезу (так называет он Доброго Герцога) решительно ничего – за вычетом, быть может, того лишь, что он отрезал уши некоему болтуну, интригану и заносчивому похотливцу, называемому Перрелли, каковой под предлогом сбора сведений для якобы исторического трактата и прикрываясь священническим облачением, пустился во все тяжкие, так что едва не доконал и то немногое, что еще уцелело от благопристойной семейной жизни на этом Богооставленном острове. По заслугам и честь! Мнимой причиной сего единственного акта справедливости стало то, что сказанный Перрелли заявился на какое—то дворцовое торжество, имея на туфлях стразовые пряжки вместо серебряных. Предлог был выбран недурно, тем паче, что среди прочих пороков и нелепых причуд тирана имелась и поза экстравагантного приверженца этикета. Нам, тем не менее, стало стороною известно, что о ту пору в связи с сим дурно пахнущим, но во всех отношениях незначительным эпизодом при Дворе то и дело поминали имя молодого танцовщика, бывшего тогда первым средь фаворитов."

Заниматься расследованием всех обстоятельств мистер Эймз в тот раз не стал – итак было ясно, что увечье, полученное монсиньором Перрелли наиболее удовлетворительно образом объясняло двусмысленность занятой им как историком позиции. Да и сам инцидент вовсе не представлялся несовместным с тем, что мы знаем о юмористических наклонностях Герцога. Недаром одним из его шутливых девизов было: "Сначала уши, носы потом". Имея перед собой такую удручающую перспективу и зная, что монаршье слово Его Высочества не расходится с монаршьим же делом, чувствительный ученый, будучи слишком обиженным, чтобы восхвалять свершения Герцога, был также слишком благоразумным, чтобы таковые хулить. Отсюда его умолчания и околичности. Отсюда и монотонный перебор событий.

Это микроскопическое пятно на Герцоговом гербе, а с ним и иные, более похвальные обстоятельства его жизни были надлежащим образом сведены воедино усердным мистером Эймзом, получившим к тому же в подарок от своего достойного, но скромного друга, графа Каловеглиа, оригинальный, доселе неизвестный портрет монарха – гравюру, которую библиограф собирался воспроизвести вместе с другими новыми иконографическими материалами в своем расширенном и полностью откомментированном издании "Древностей". На гравюре Его Высочество изображен анфас, восседающим в облачении Марса на троне; из—под шлема спутанными колечками стекает на оплечия галантный парик; над его головой с беззаботным видом полулежат, облокотясь на облачный полог, аллегорические дамы – Истина, Милосердие, Слава со своей трубой и так далее. На нервном, гладко выбритом лице Герцога не видно привычной улыбки, он задумчив, почти мрачен. Слева от него изображена огромная пушка, оседланная пухлощеким ангелом; ладонь Герцога возлежит, как бы в отеческой ласке, на голове херувима, что несомненно символизирует его любовь к детям. Правый локоть его покоится на столе, тонкие, унизанные каменьями пальцы вяло придерживают развернутый пергаментный свиток, покрытый письменами, среди которых можно разобрать слова "A chi t'ha figliato" (той, кто тебя оголяет) – надпись, которую библиограф, чье знакомство с местным диалектом далеко не дотягивало до его классической образованности, принял за некий светский тост той поры.

Упомянутая пушка заставляет нас вспомнить, что Его Высочество был большим любителем артиллерии. Он организовал на острове изготовление пушек и того, чего он не знал о практикуемом в его время искусстве литья орудийных деталей, определенно не стоило и знать. Если бы не его страстная любовь к испытанию новых производственных процессов и новых сочетаний разнообразных металлов, он мог бы прославиться по этой части на всю Европу. Однако он вечно экспериментировал, отчего его пушки вечно лопались. Впрочем, одна из них, настоящий монстр среди ей подобных, осталась целой, по крайней мере наружно. Из нее стреляли при всяком удобном случае: собирая, к примеру, в разное время дня и ночи Милицию, личный состав который был рассеян по разным концам острова, – тяжкое испытание для тех, кто жил на расстоянии в две, а то и в три мили, ибо изложенные в "Ежегоднике военнослужащего" положения устава требовали сурового наказания для того, кто не успевал занять свое место в рядах, выстраивавшихся у ворот Дворца через пять минут после подачи сигнала.

Уход за пушкой был занятием рискованным. Вследствие какого—то так и не установленного просчета в ее устройстве, чудище довольно быстро обзавелось пренеприятнейшим обыкновением палить не вперед, а назад, создавая угрозу для органов, если не организмов обслуживающего ее персонала. Само собой разумеется, что Добрый Герцог не обращал никакого внимания на проистекающие отсюда мелкие неудобства. Напротив, дабы иметь уверенность в том, что грому будет достаточно, он нередко снисходил до личного руководства заряжающим.

– Не жалей пороху, – приговаривал он в этих случаях. —Пороху не жалей! Набивай потуже! Плевать на ее капризы! Добрый салют стоит доброго солдата! Побольше пороху! Под завязку! Она всего—навсего любит поиграть, как и ее хозяин!

Те, кто лишался пальцев, кисти или целой руки, получали Орден Золотой Лозы. Если же отлетала более важная часть тела, голова или что—то подобное, пострадавшего посмертно возводили в дворянство.

Со времени Герцога от этого недостатка удалось почти полностью избавиться, чему немало способствовало искусство одного инженера из Падуи, и из пушки все еще палили по торжественным случаям – в день рождения Герцога, в Праздник Святого Покровителя или при посещении острова каким—либо иностранным монархом; из нее стреляли также, призывая Милицию для подавления каких бы то ни было массовых беспорядков. Но и поныне она время от времени напоминала о своих прежних ухватках – с той лишь разницей, что покалеченного ею человека не украшали самым вожделенным среди знаков отличия, а отправляли в больницу, приговаривая, что в следующий раз он—де будет знать, как валять дурака.

Такова была пушка, звук выстрела из которой привлек внимание мистера Кита и его спутников, находившихся в море, далеко—далеко, под скалами.