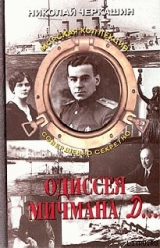

Текст книги "Одиссея мичмана Д..."

Автор книги: Николай Черкашин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)

Пока мы добирались от пристани к баньке, отец сказал, что дома меня ждет сюрприз-подарок.

Вошли в баньку. Кого я увидела! На полу сидел черный щенок-дворняга. Щенку было месяца два.

– Тобка! – воскликнула я и тут же взяла его на руки.

– Нет, – сказал отец, – это Бобка. Бобик, а не Тобик.

– Хорошо, пусть он будет Бобка!

Трудно себе представить Чернорецк. В этом селе не было ни одно го кустика, ни травинки. Считалось, что село стоит в степи. Возмож но, весной на обширной равнине и росла трава, но к моему приезду, в августе, она вся выгорела. Вокруг поселка все было голо. Все было унылым, бежево-серым, пыльным. В селе не было ни кур, ни гусей, ни коз, ни свиней. Ничего живого. Только люди.

При мне мама прожила в Чернорецке недели две. Она боялась потерять свою ленинградскую прописку. Договорилась о комнате для папы в теплой бревенчатой избе на зиму, наладила нашу с папой жизнь и уехала в Ленинград.

И стали мы жить втроем – папа, Бобка и я. Жизнь наша текла однообразно. Описывать почти нечего. Ярких событий не случалось. Я вела наше нехитрое хозяйство. Отец часто сидел возле нашей баньки с Бобкой. Сидел на солнышке, думал о чем-то своем и курил. Я была счастлива, что вижу отца, что могу ему помочь, сделать для него что-то. Радовалась, что он отдыхает после двух страшных лет. Благословляла судьбу, что он в ссылке, а не в лагере.

В Чернорецке не было ни магазина, ни ларька, ни лавки. Одна жительница поселка пекла хлеб два раза в неделю. Она или ее сын приносили нам круглый хлеб.

Из каких-то далеких колхозов, где росла трава и жили куры, приезжали женщины на грузовиках. По договоренности с мамой они привозили яйца. Топленое масло мы возили из Ленинграда или посы лали его посылкой.

Яйца и кур нам привозили в обмен на заказанные промтовары, привезенные мною из Ленинграда. Помню, я привезла самовар, одеяло и еще что-то. Яйца мы закапывали в землю. Считалось, что так их можно сохранить на зиму. Зимой куры не неслись.

Вместо чая отец пил шиповник. Других витаминов в нашей пище не было.

В сентябре я перевезла отца в зимнюю комнату, ту, о которой ранее договорилась мама. Пол в комнате был земляной. Спали на деревянных топчанах.

Вечером мы зажигали керосиновую лампу, но керосин нужно было экономить. Мы рано ложились на свои топчаны и разговаривали. Отец был молчаливым, сдержанным человеком. Только в Японии помню его оживленным. После возвращения в Советский Союз он стал очень замкнутым. И теперь, в Чернорецке, он неохотно рас сказывал о прошлом. Отвечал только на мои вопросы. Всегда кратко, лаконично. Он не любил воспоминаний.

В Японии, когда мне было восемь-девять лет, он живо и интересно рассказывал нам с Ириной о Порт-Артуре, о потоплении «Калиакрии», об Азовской флотилии. Он гордился тем, что командовал Волжской флотилией под Царицыном.

Вернувшись в Советский Союз в 1931 году, отец перестал вспоми нать что-либо о своей боевой деятельности. Все его заслуги были забыты. Никто о них не помнил.

Появилось много воспоминаний о гибели Черноморской эскадры. Но никто, ни один человек, не назвал имени Гернета. Когда пере числяли потопленные корабли, «Калиакрию» ставили на последнее место.

Эсминец «Калиакрия» был флагманским кораблем, и вел эскадру Гернет. Но даже Кукель в своих записках забыл упомянуть имя командира «Калиакрии».

В начале тридцатых годов, еще до начала террора, в Центральном военно-морском музее экспонировались фотографии, но Гернета там не было. Его с легкостью вычеркнули из истории. Появились другие имена, новые герои.

Летом 1940 года отцу было 57 лет.

Он больше любил говорить о будущем, о том времени, когда кон чится его срок. Он надеялся еще жить и работать. Он знал, что все в жизни меняется. Ночью, разговаривая в темноте, мы строили пла ны будущего. Оба считали, что в 1943 году отец вернется в Ленинград. Так наивно мечтали. Откуда мне было знать тогда, что все осужденные останутся в лагерях и в ссылках до XX съезда партии, до 1956 года, и даже позже!

В двадцать лет я еще во что-то верила. Отец был оптимистом всю жизнь. Всегда.

У нас в комнате стоял стол вполне приличного размера. На нем я готовила, на нем мы обедали и завтракали. Когда стол освобождался, занимались, сидя друг против друга. Было хорошо и уютно.

Как я теперь жалею, что не использовала последнюю возмож ность расспросить его обо всем, что он видел и пережил. На мой вопрос, почему он встал на сторону красных в граждан скую войну, отец даже рассердился. «Я никогда не воевал против своего народа», – ответил он.

Я не запомнила никого из местных жителей. Вспоминаю только общие черты хозяйки теплой зимней комнаты. Смутно вспомина ются мне силуэты женщин, носивших хлеб и молоко. Одна повыше, другая поменьше ростом и более худая. Все в платках.

Девочку Лизу, дочку молочницы, запомнила потому, что она никогда не видела сахара. Обычно, если она приносила молоко, она получала от меня конфету. Как-то я сказала, что дам ей кусок сахара. Она запрыгала от восторга – ведь ей только слышать приходи лось, что есть на свете сахар.

Лиза долго рассматривала кусочек рафинада…

Спрашивала: «А правда, будто в Ленинграде дома в 4-5 этажей? Как же это может быть?! И как коровы поднимаются по лестнице на четвертый, пятый этаж?!»

Никаких киносеансов, кинопередвижек в Чернорецке не было.

Быстро пролетели два месяца. Наступил конец сентября. Приближался день моего отъезда. Уезжала я рано утром на грузовике. Сиде ла в кузове. На всю жизнь остался у меня в памяти отец в черной морской шинели. Он смотрит мне вслед и делает несколько шагов за набирающим скорость грузовиком. Бобка с лаем бежит за машиной…

В начале 1941 года отец написал, что «власти» переводят его в Павлодар. Отцу предложили работать, но в Чернорецке для него работы не нашлось. Даже место учителя в первом классе было занято.

Тогда его направили работать счетоводом в туберкулезной боль нице в Павлодаре.

То, что отца перевели в Павлодар и трудоустроили, оказалось благом. Когда началась война и блокада, мы не могли ему высылать ни посылок, ни денег. Только посылки могли обеспечить ему сносное существование в Чернорецке. Только на посылки из Ленинграда он мог прокормиться в Чернорецке – это было единственное, что мест ные жители принимали на обмен.

Работа в больнице спасла отца от голодной смерти.

В сентябре 1942 года отец переехал в колхоз «Спартак» Павло дарской области и стал работать счетоводом.

1 мая 1943 года окончился срок ссылки. Начались хлопоты о приезде. В том же году я оказалась в Казани, где рабо тала в Астрономическом институте Академии наук СССР. Институт хлопотал о моем отце.

Заместитель директора института Валентина Клавдиевна Морфорд договорилась с казанскими властями о его прописке. После разговора Морфорд с начальником НКВД города Казани я была у этого начальника на приеме. Он хотел посмотреть на меня, полу чить лично от меня заявление, выслушать лично мою просьбу о раз решении моему отцу приехать в Казань.

Все было выполнено так, как того хотел начальник НКВД горо да Казани.

Отцу были посланы вызов из института и разрешение на прописку в столице Татарии. Отец купил билет и должен был выехать 8 августа 1943 года. Но утром он умер».

Пожалуй, ни у кого из землян не связано со звездами столько острых переживаний, благодарений, воспоминаний, как у штурманов. Что ни звезда, то места памяти: вон та открылась в ночном тумане как свет в конце тоннеля, эта – своим путеводным светом вела к дому.

Когда с глаз моряка скрываются все приметы земли, то только огни ночного неба воплощают для него в океанской пустыне тот мир, что надолго исчез за горизонтом.

О, бесстрастные путевые оракулы, сколько морских драм разыгралось на ваших ледяных глазах, сколько живых человеческих глаз уносило ваш скупой свет, как последнее видение этого мира! Сколько страхов, сомнений, надежд, озарений рассеяно по мерцаю щим станам созвездий! В этом звездном шифре записан и дневник морской жизни Гернета. Ключ к нему он унес с собой… Кто прочтет его теперь?

Не по той ли крупице голубоватого света – Царь-звезде – выво дил свою джонку Гернет из осажденного Порт-Артура? Не эти ли небесные пунктиры обещали ему спасение, когда пароход «Карляйль», который он вел в осажденный город, лишился в шторм руля и вин тов, плыл по воле ветров и течения в неизвестность? Три месяца длился тот тягостный дрейф, и только звезды над океаном были главными советчицами капитана. «Туда, туда, там острова, там спа сение», – вещали ему Вега и Альтаир, Арктур и Антарес, качаясь в зеркальцах секстана… А звезды Азова и Черного моря, звезды Мессины и Трапезунда, Севастополя и Мариуполя, немые свиде тели его риска и отваги, его дерзости и военного счастья!

Где она, звезда Гернета? Знал ли он сам, откуда она слала ему лучи удачи? А ведь был он везуч, как заговоренный. Не тронули его японские пули в Порт-Артуре. Уцелел он и под вулканическими бомбами Этны, когда вместе с другими русскими моряками спасал жителей Мессины из-под руин домов. Пронеслись мимо его транс порта и турецкие снаряды во время высадки десанта под Трапезундом в шестнадцатом году. Промолчал и главный калибр севастопольских лин коров, что угрюмо провожали своими стволами эсминцы, уходившие из Севастополя под флагом Гернета. Ни один осколок не задел его в боях на Азове и под Царицыном. Лишь в первомайскую ночь трид цать восьмого закатилась звезда капитана Гернета, чтобы потом вспыхнуть россыпями степного звездостана над головой колхозного счетовода. Чтобы сгореть в метеорных дождях Персея, что так обиль ны в густой темени августовских ночей…

Степь поглотила могилу колхозного счетовода. «Его зарыли в шар земной…» Вслед за Иммануилом Кантом он мог с полным правом сказать: «Звездное небо надо мной, нравственный закон во мне».

Нравственный закон Гернета стоял на четырех максимах, веч ных, как льды и звезды, окружавшие Капитана: отвага, честь, вер ность, истина…

Глава восьмая

НЕКРОПОЛЬ «РУССКОГО КАРФАГЕНА»

В царскосельской электричке я подобрал газетку «Дворняжка», которую издают питерские защитники бездомных собак и кошек, прочел в разделе скорбных объявлений: «Из далекой Бизерты Анастасия Александровна Ширинская сообщает о кончине своего четвероного друга Бонни, который двенадцать лет скрашивал жизнь ей и ее сыну».

Ширинская? Неужели та самая? Но другой-то в Бизерте нет и быть не может…

Севастополь. Ноябрь 1920 года

Такого еще не бывало: флот покинул Севастополь! Душа оставила тело… Да, Севастополь остался однаж ды без кораблей. Но тогда – в первую оборону – корабли ушли на дно родной бухты, а не в чужие порты… В том проклятом восемнадцатом Черноморский флот впервые подвергли разделу: его, как и всю страну, разделили на красных и белых. Красная частина самозатопилась в Це месской бухте, а белая – покинула через два года воды Черного моря, ушла в Стамбул, а затем в Бизерту. Все было так, как описал в стихах казачий поэт Николай Туроверов:

Уходили мы из Крыма

среди дыма и огня,

я с кормы все время мимо

в своего стрелял коня…

А он плыл, изнемогая,

за высокою кормой,

все не веря, все не зная,

что прощается со мной…

На одном из таких беженских пароходов увозили в изгнание и восьмилетнюю девочку Настю. Впрочем, сначала ее с мамой забрал к себе на эсминец «Жаркий» отец – старший лейтенант Александр Манштейн. Он доставил свою семью вместе с десятками других беженцев в Константинополь.

Моряки, казаки, остатки белой русской армии не сбежали из Крыма в ноябре двадцатого, а отступили, ушли, как говорили их деды, в ретираду, с походными штабами, со знаменами, хоругвями и оружием. Французы, вчерашние союзники по германской войне, дали черноморской эскадре Врангеля приют в своей колониальной базе – Бизерте. Осколок России вонзился в Северную Аф рику и таял там долго, как айсберг в пустыне. Год за го дом на севастопольских кораблях правилась служба, подни мались и спускались с заходом солнца андреевские флаги, отмечались праздники исчезнувшего государства, в храме Александра Невского, построенном русскими моряками, отпевали умерших и славили Христово Воскресение, в теат ре, созданном офицерами и их женами, шли пьесы Гоголя и Чехова, в морском училище, эвакуированном из Севасто поля и размещенном в форту французской крепости, юно ши в белых форменках изучали навигацию и астрономию, теоретическую механику и практическую историю России, но не по Покровскому, а по Карамзину и Соловьеву… Ме стный летописец Нестор Монастырев выпускал журнал «Морской сборник». Редакция и станок-гектограф разме щались в отсеках подводной лодки «Утка». Ныне несколько экземпляров этого сверхраритетного издания хранятся в главной библиотеке страны…

Как отмечал еще один флотописец Бизерты капитан 1-го ран га Владимир Берг в своей книге «Последние гардемарины», севастопольцы в Бизерте «составили маленькое самостоя тельное русское княжество, управляемое главой его вице-адмиралом Герасимовым, который держал в руках всю полноту власти. Карать и миловать, принимать и изгонять из княжества было всецело в его власти. И он, как старый князь древнерусского княжества, мудро и властно правил им, чиня суд и расправу, рассыпая милости и благоволения».

Эскадра как боевое соединение прекратила свое суще ствование после того, как Франция признала СССР. В ночь на 29 октября 1924 года с заходом солнца на русских ко раблях спустили синекрестные флаги. Тогда казалось – на всегда. А оказалось – до поры…

Большинство из 33 русских кораблей, пришедших в Бизерту, были проданы на лом. Орудийные башни с линкора «Генерал Алексеев» служили французам на береговых укреплениях Атлантики.

6 мая 1925 года в гардема ринском лагере Сфаят корабельный горн протрубил сигнал «Разойдись!» Разошлись, но не рассеялись, не разбежа лись, не сгинули, не забыли, кто они и откуда. Написали книги, возвели церковь, отчеканили памятный нагрудный крест. Одним словом, явили миру подвиг верности флагу, присяге, Отчизне. Ничего об этом в СССР не знали. Точнее, не хотели знать. Партийные идеологи распорядились считать Бизерту по зорной и черной страницей истории флота и провели оче редную препарацию памяти…

Да, страница черная, горькая, но – гордая!

Черноморцам в Бизерте пришлось начинать жизнь заново, с нуля, несмотря на былые чины, ордена, заслуги перед царем, Богом, отечеством…

…Осенью 1976 года подводная лодка, на которой я служил, входила с деловым визитом в военную гавань Бизерты. Я оглядывался по сто ронам – не увижу ли где призатопленный корпус русского эсминца, не мелькнет ли где ржавая мачта корабля-земля ка. Но гладь Бизертского озера была пустынна, если не считать трех буев, ограждавших «район подводных препят ствий», как значилось на карте. Что это за препятствия, ни лоция, ни карта не уточняли, так что оставалось предпола гать, что именно там, неподалеку от свалки грунта, и поко ятся в донном иле соленого озера железные останки рус ских кораблей.

Нашу плавбазу «Федор Видяев» и подводную лодку ту нисцы поставили в военной гавани Сиди-Абдаллах, там, где полвека назад стояли наши предшественники.

По утрам по палубной трансляции плавбазы крутили бод рые советские песни. Были среди них и старинные русские вальсы. Вот на их-то рулады, словно птицы на манок, собира лись на причале русские старики, те самые, с белой эскад ры. Несмотря на то, что «особисты» не рекомендовали об щаться с белоэмигрантами, тем не менее судовой радист, откликаясь на просьбы стариков, повторял по несколько раз и «Дунайские волны» и «На сопках Манчжурии». Знать бы тогда, что среди тех дедов приходила к нам и и дочь командира «Жаркого» Анастасия Александровна Ширинская…

Несколько лет в теле Туниса жил осколок русского государства в виде эскадры черноморских кораблей, ушедших из Севастополя в конце 1920 года. Писатель Сент-Экзюпери назвал колонию наших соотечественников в Бизерте (именно там обосновались на долгие годы корабли-изгои и моряки с семьями) «русским Карфагеном». Сегодня от «русского Карфагена» остался один человек – дочь командира эсминца «Жаркий» Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн. Мог ли я представить, что однажды не только смогу побывать у нее в Бизерте, но и буду принимать у себя дома в Москве? Но все так и случилось…

Итак… Жила-была девочка. Звали ее Настя. Папа у нее был капитаном, точнее, командиром корабля на Балтийском флоте. Девочка видела его редко, поскольку жила у бабушки под Лисичанском в небольшом усадебном доме с белыми колоннами. Там было все, чем счастливо детство: бабушка, мама, подруги, лес, река… На этом сказку оборвала революция, октябрьский переворот и гражданская война. Потом был бег на юг, в Крым, в Севастополь, где к тому времени отец – старший лейтенант Александр Сергеевич Манштейн – командовал эсминцем «Жаркий». На нем в ноябре 1920 года он и вывез свою семью вместе с другими беженцами в Константинополь. А оттуда 8-летняя Настя вместе с сестрами и мамой переправилась на переполненном пароходе «Князь Константин» через Средиземное море в Бизерту. Отец же, как полагали поначалу, сгинул со своим эсминцем в штормовом море. По счастью, «Жаркий», изрядно потрепанный, все же пришел в Бизерту после Рождества.

На несколько лет их домом стал старый крейсер «Георгий Победоносец». До сих пор в детской памяти младшей сестры Анастасии Александровны – Анны – «родной дом» рисуется как бесконечный ряд дверей в корабельном коридоре. Насте повезло: для нее «родной дом» – это белые колонны среди таких же белых берез… В тоске по тому, навсегда оставленному дому, она приходила на мыс Блан Кап, Белый мыс, который, как ей рассказали взрослые, самая северная оконечность Африки, и потому оттуда до России ближе всего, и кричала в морскую даль: «Я люблю тебя, Россия!» И самое удивительное, что соотечественники ее услышали! Но об этом чуть позже…

Бизерта. Июнь 1999 года

Волею все тех же морских судеб я оказался в Бизерте, спустя четверть века после первого визита в этот североафриканский порт. Мы прилетели с писателем Сергеем Власовым, чтобы… Впрочем, все по порядку.

Могилы русских моряков, погребенных на чужбине, рассеяны за триста лет наших войн и дальних походов по всему миру. Прах одних покоится в прибранных некрополях, как в японских городах Хакодате и Мацуяма, где упокоены защитники Порт-Артура, умершие от ран в плену. Другие, как экипажи крейсеров «Жемчуг» и «Пересвет», погибшие в годы первой мировой войны, лежат под мраморными обелисками в Маниле и Порт-Саиде… Худо-бедно, но почти все зарубежные захоронения находились под присмотром министерства обороны бывшего СССР. Все, кроме Бизерты, объявленной советской пропагандой «черной страницей» черноморского флота. О русском некрополе в Бизерте не желали знать ни министерство обороны СССР, ни МИД, ни советское посольство в Тунисе. Это белые моряки врангелевского флота, и знать мы их не желаем.

Волна всенародной памяти, поднятая исторической публицистикой Валентина Пикуля и других писателей, заставила вспомнить и Бизерту.

Московский литератор Сергей Власов положил себе делом чести привести русские могилы в Тунисе в должный вид. Его стараниями была выпущена своеобразная энциклопедия Русской эскадры – книга воспоминаний «Узники Бизерты». Работа над этой книгой и познакомила нас.

– Когда три года назад мы оказались на кладбище Бизерты, чтобы положить цветы на русские могилы, – рассказывал Сергей Михайлович, – я пришел в ужас. Никогда не видел таких заброшенных могил. Это были даже не могилы, а просто ямы в земле, без крестов, без имен. Редко встречались надгробные плиты с обрывками надписей. Мы поняли, что это национальный позор России и надо что-то делать. А как?

Когда мы обратились в наше посольство в Тунисе, нам ответили: это невозможно. Мол, мы и сами давно добиваемся восстановления русских могил, но местные власти не позволяют: по законам Туниса, в подобных работах не могут участвовать иностранцы. То же самое год назад нам ответили в мэрии Бизерты. Но надо же что-то делать!

Каким-то образом Власову удалось изыскать средства для поездки в Бизерту, чтобы составить план русских захоронений, уточнить фамилии моряков на разбитых плитах и еще раз призвать местные власти, а также сотрудников российского посольства позаботиться о заброшенных могилах. С тем мы и поднялись в воздух из шереметьевского аэропорта.

Свою работу решили начать с посещения Анастасии Александровны Ширинской. Только она знала, кто где погребен под сломанными крестами и раздробленными надгробьями. Мы долго искали путь к ее дому. Никто не мог сказать, где в лабиринте припортового района затерялась улочка Пьера Кюри. Но когда в очередной тщетной попытке прояснить дорогу я случайно произнес ее имя, как молодой араб улыбнулся и, воскликнув: «А, мадам Ширински!», тут же привел к нужному дому. Ее знает вся Бизерта.

Анастасия Александровна Манштейн, по мужу Ширинская… Последняя живая душа из той истаявшей Русской эскадры. Она хранит ее славу, ее память, ее фотографии, документы… Я был наслышан о ней немало. Из Москвы казалось: доживает свой век божий одуванчик в тишине и забвении… При встрече увидел престарелую шекспировскую королеву: достоинство, мудрость и человеческое величие.

Когда она идет по улице, с ней здоровается и стар, и млад. Почему? Да потому что она всю жизнь проработала в бизертском лицее учительницей математики. У нее учились даже внуки ее учеников. И вице-мэр Бизерты, и многие высокопоставленные чиновники Туниса, ставшие министрами. Все помнят добрые и строгие уроки «мадам Ширински», она никогда не делила своих учеников на бедных и богатых, занималась у себя на дому с каждым, кому математическая премудрость давались с трудом.

– Никого из моих учеников не смущало, что уроки проходят под иконой Спасителя. Один студент-магометанин попросил меня даже зажечь лампаду в день экзамена.

Но все наши расспросы были, конечно же, о русской эскадре, которая все еще жила, дымила трубами и трепетала флагами в памяти этой женщины.

– В арабской части города был Русский дом, где собирались моряки со своими женами, – рассказывала Ширинская. – Офицеры приходили в безукоризненно белых отутюженных кителях, даром что с заплатами, аккуратно поставленными женскими руками.

Арабы знали, что русские, несмотря на золотые погоны, были так же бедны, как и они сами. Это вызывало невольное расположение туземцев к пришлым изгнанникам. Мы были бедные среди бедных. Но мы были свободными! Понимаете? Я говорю об этом безо всякого пафоса. Ведь мы, и в самом деле, не испытывали того страха, который пожирал по ночам наших соотечественников у себя на родине. Они, а не мы, боялись, что ночью войдут в твой дом, перероют вещи, уведут невесть куда. Мы могли говорить о чем угодно, не опасаясь чужих ушей, доносов в охранку. Нам не надо было прятать иконы – это в мусульманской, заметьте, стране. Нас не морили голодом в политических целях, как на Украине. Слово «Гулаг» я узнала только из книг Солженицына.

Мы были бедны, порой нищи. Мой отец мастерил байдарки и мебель. Адмирал Беренс, герой «Варяга», на старости лет шил из лоскутков кожи дамские сумочки. Но никто не повелевал нашими мыслями. Это великое благо – думать и молиться свободно.

Я никогда не забуду того ужаса, с каким вылезал из моего окна один советский гражданин, когда в дверь позвонил сотрудник советского же посольства. Это было в 1983 году, и мой гость боялся лишиться визы, если кто-то скажет, что он общается с белоэмигранткой.

Совсем недавно президент Туниса Бен Али вручил старейшей учительнице орден «За заслуги перед Тунисом». Она одна сделала для укрепления доверия арабов к русским больше, чем целый сонм дипломатов. Слава Богу, имя ее известно и в России.

Я знаю человека, который пришел из Севастополя на яхте в Бизерту, повторив весь путь Русской эскадры, с одной целью: поднять Андреевский флаг в том городе, где он развевался дольше всего, поднять его в тот самый день, когда он был печально спущен – 29 октября. Это сделал мой товарищ и сослуживец по Северному флоту капитан 2-го ранга запаса Владимир Стефановский. Он очень торопился успеть, чтобы символический взлет сине-крестного полотнища на мачту произошел на глазах той женщины, которая одна из всех не доживших до того дня изгнанников помнила, как его спускали, и верила, что однажды его снова поднимут. Верила все семьдесят лет и еще три года. И дождалась!

Это был воистину рыцарский жест, достойный офицера русского флота.

Потом Стефановский принимал ее в Севастополе. Из всех, кто покинул город в двадцатом году, только ей одной удалось туда вернуться.

«Я люблю тебя, Россия!» – кричала девочка с африканского мыса Блан Кап. И Россия ее услышала! И это не стилистическая фигура. Услышала, в самом деле! Правда, не сразу, спустя полвека. Мало-помалу в дом на припортовой улице Пьера Кюри стали приходить соотечественники. Расспрашивали о жизни русских в Бизерте, о судьбах черноморских кораблей… Первым, кто поведал нам о ней во всеуслышание, был телепублицист Фарид Сейфуль-Мулюков. Затем по голубым экранам прошел фильм Сергея Зайцева о Ширинской. Снял свою ленту о ее судьбе и Русской эскадре тунисский режиссер. В «эпоху гласности» Бизерту и ее «последнюю могиканку» открыли для себя и своих читателей многие газеты и журналы. В год 300-летия российского флота Президент РФ наградил Анастасию Ширинскую юбилейной медалью. А два года назад она получила в российском посольстве свой первый(!) в жизни настоящий паспорт, почти такой же, какой был и у мамы – с двуглавым орлом на обложке. До этого она перебивалась беженским свидетельством, так называемым «нансеновским» паспортом. В нем было записано: «Разрешен выезд во все страны мира, кроме России». Почти всю жизнь прожила она под этим страшным заклятьем, не принимая никакого иного подданства – ни тунисского, ни французского – сохраняя в душе, как и отец, как и многие моряки Эскадры, свою гражданственную причастность к России. Именно поэтому известный французский журнал назвал Ширинскую «сиротой великой России».

Теперь она не сирота. Эхом тех давних девчоночьих возгласов с Белого мыса вернулось Ширинской и ее гражданство, и награды, и многочисленные приглашения на родину, и целая стая писем, прилетевших в Бизерту из всех уголков России, даже из Магадана. Ей желали здоровья, расспрашивали, звали в гости… Народ у нас отзывчивый. С недавних пор начался поток визитеров на улицу Пьера Кюри. Даже за время моих недолгих встреч с Ширинской я каждый раз знакомился в ее гостиной то с военно-морским атташе России, то с предпринимателями из Санкт-Петербурга, то с историком из Москвы… Она всех принимает по-русски – под иконой Спасителя с эсминца «Жаркий», с чаем и пирогами, которые печет сама, несмотря на годы.

Чем она занята еще в свои 89? На ее попечении безработный 55-летний сын. Помимо обычных домашних забот, она готовит русское издание своей мемуарной книги. Переводит на французский язык русские романсы. Ищет спонсора для перевода тунисского видеофильма о Русской эскадре на более долговечную кинопленку. Хлопочет о восстановлении русских могил на муниципальном кладбище, выплачивая из пенсии по десять динаров сторожу за добрый присмотр. Собирается на Украину в Лисичанск к подруге детства Оле, которой сейчас уже за девяносто и которая сказала ей: «Не стану умирать, пока не повидаюсь с тобой».

Ширинская уже побывала там недавно. На месте родного дома с белыми колоннами – школа.

– Но мне стало теперь много легче. Ведь тот дом, который мне столько снился, уже больше не уходит от меня.

В свои без малого 90 она воительница, железная леди, человек действия.

Выпустила в московском Воениздате книгу своих воспоминаний «Бизерта. Последняя стоянка». Это в наше-то время выпустить книгу, да еще прилететь в Москву на презентацию! Она это сделала – прилетела и достойно представила и книгу, и себя, и Русскую эскадру в Бизерте. А потом улетела обратно – с осенними перелетными птицами. Я провожал ее, и невольно вспомнилась старая песня:

А я остаюся с тобой,

Родная моя сторона.

Не нужен мне берег турецкий

И Африка мне не нужна.

Однако – нужна…

Жила-была девочка. Звали ее Настя… Она выбегала на мыс Кап Блан и, оборотившись в сторону Севастополя, кричала в бурное чужое море: «Я люблю тебя, Россия!»

Россия услышала ее спустя семьдесят семь лет и прислала ей большой корабль под белыми парусами – барк «Георгий Седов». Это случилось под Рождество 2000 года. Молодые люди в белых форменках, почти таких же, какие носили здешние гардемарины Морского корпуса, пришли к ней в дом и пригласили ее, поседевшую Ассоль, к себе на парусник.

Она единственная из «русского Карфагена» дождалась этот корабль…

Кресты под пальмами

Давно исчезла, изошла Русская эскадра, оставив по себе в Бизерте лишь белый кристалл памяти – храм, на мраморной доске которого выбиты имена кораблей да нестройный ряд каменных крестов на городском кладбище.

Терновый венок – символ белого движения. Терновые венцы из зарослей африканских колючек возложила на плиты заброшенных могил сама здешняя природа. Под ними лежат русские моряки – адмиралы, капитаны всех рангов, начальник кадетского морского корпуса, командиры больших и малых кораблей. Догадаться о том можно с большим трудом: плиты разбиты, надписи стерлись, кресты повалены. А рядом – ухоженный участок сербских солдат. А дальше – великолепные мемориалы американских, английских, французских воинов, павших в боях за Бизерту в годы второй мировой.

Правда, весной 1999 года трудами сотрудников российского посольства в Тунисе на здешнем кладбище поставлен мраморный памятный знак в честь моряков Русской эскадры и всех россиян, погребенных в тунисской земле. Но он не решает проблемы. Зияющие могилы на бизертском кладбище по-прежнему взывают к нашей совести.

Там же в Бизерте возникла вполне осуществимая идея: создать в заброшенном склепе-часовне генерал-лейтенанта флота Владимира Попова пантеон памяти моряков Русской эскадры. Для этого необходимы мраморные доски с именами адмиралов, офицеров, матросов, мозаичная икона, лампада и хороший замок на железной двери от вандалов. Но все решилось проще.

Летом 2001 года Сергей Власов вернулся из Бизерты почти счастливый:

– Более трети русских могил удалось привести в идеальный порядок!

И показал фотографии – что было и что стало.

– Если долго мучиться, что-нибудь получится! – радостно пропел он. – Мы стучались во многие двери: в Морское собрание, в Посольство Туниса, в наш МИД, к премьер-министру Евгению Примакову. Многие хотели помочь, но делу мешал закон Туниса, о котором я говорил. И тогда мы набрались смелости и обратились с письмом прямо к Президенту Туниса господину Бен Али. И вот тут случилось настоящее чудо. Через неделю после того, как по диппочте наше письмо было передано, меня пригласил в посольство Туниса советник-посланник господин Зухейр Аллаги и сообщил, что президент Бен Али обещал помочь.