Текст книги "Недостающее звено"

Автор книги: Мейтленд Иди

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)

Одним из наиболее поразительных событий в Гомбе-Стрим было стремительное восхождение по иерархической лестнице самца Майка, вначале находившегося на очень низкой ее ступени. Майк добился доминирующего положения среди самцов группы, проявив редкостную сообразительность – он нашел совершенно новое устрашающее оружие и с его помощью терроризировал остальных самцов, которые до той поры безнаказанно пинали и гоняли его.

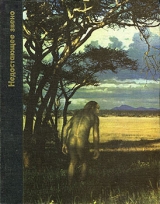

Положительная обратная связь, ведущий механизм эволюции человека; заключается в усиливающем воздействии, которое одна сторона развития оказывает на другие: так, прямохождение (верхний ряд) само по себе не создало умения хорошо бросать (второй ряд), но способствовало его улучшению, а это благоприятно сказывалось на развитии прямохождения. Все шесть эволюционных изменений, прослеженные горизонтально (стрелы), взаимодействовали между собой подобным образом, хотя связать отдельные этапы по вертикали невозможно

Майк обнаружил, что в палатке Джейн Гудолл лежат пустые канистры из-под керосина. Он заходил туда, брал две-три пятнадцатилитровые канистры и кидался в нежданную атаку на компанию доминирующих самцов, которые безмятежно обыскивали друг друга.

Такие атаки у шимпанзе – результат нарастающей ярости или возбуждения, которые находят выход в стремительной пробежке вперед (часто в вертикальной позе.) При этом нападающий ухает, размахивает руками, швыряется ветками и вообще ведет себя агрессивно. Обычно доминирующий самец просто не обращает внимания на подобные угрозы подчиненного самца и спокойно позволяет ему пробежать мимо. Но атаки Майка были настолько эффектными, что игнорировать их было невозможно. Он бежал, толкая перед собой канистры и поднимая оглушительный грохот, так что остальные самцы бросались врассыпную, устрашенные этим грохотом не меньше, чем катящимися к ним огромными канистрами. Поле битвы оставалось за Майком – волосы у него вздыбились, глаза свирепо сверкали, и он пыхтел от ярости. Разбежавшиеся самцы постепенно возвращались и проделывали обычные для шимпанзе умиротворяющие действия: осторожно дотрагивались до него, робко обыскивали, приближались к нему, опустив голову, – словом, выражали ему ту же покорность, какую прежде выражал им он.

После того как Майк проделал свой номер с канистрами несколько раз, Джейн и Гуго решили, что такие демонстрации слишком опасны и надо положить им конец. Они спрятали канистры. Но Майк уже добился своего: остальные самцы боялись его и уважали, а вскоре ему удалось подчинить даже высшего по рангу Голиафа с помощью обычной демонстрации – прыжков и размахивания ветками. С этого момента Майк прочно занял положение на вершине иерархической лестницы и удерживал его несколько лет. Наибольшее впечатление на Джейн Гудолл (и на меня после некоторого размышления) произвело то обстоятельство, что Майк, по ее наблюдениям, кидался в атаку преднамеренно. Он не впадал в непроизвольное возбуждение, которое обычно завершается у шимпанзе атакой, а хладнокровно выбирал подходящий момент. Он сначала хватал канистры, а уж потом принимался доводить себя до исступления.

Опять-таки ситуация была необычной – металлические канистры на деревьях не растут. И реакция Майка, как и реакция Мистера Уорзла, быстро научившегося бросать камни, указывает на пластичность психики, на способность к импровизации, которая присуща смышленому и физически ловкому животному и проявляется, когда оно попадает в непривычное положение или перед ним открывается возможность найти новый выход из уже известной ситуации.

Итак, дано: способность шимпанзе (и предположительно их предшественников) пользоваться орудиями и действовать по-новому, сообразно с обстоятельствами, а также спокойное однообразие лесного существования, которое шимпанзе вели миллионы лет и которое не стимулировало их эволюцию так, как могла бы стимулировать другая среда обитания. Спрашивается: в каких условиях и в какой среде животное, наделенное такой же способностью, могло бы эволюционировать быстрее?

Многие антропологи считают, что все свелось просто к переходу на землю – на открытое пространство у опушки тропического леса и дальше в саванну. Столь новая среда с новыми источниками пищи, новыми возможностями и новыми опасностями, естественно, требовала от животного, потенциально к этому готового, новых путей приспособления. Считается, что именно здесь у наших предков-гоминидов выработались особые качества, которые в конце концов привели к возникновению человека. Но даже предложить теорию, которая объяснила бы эту эволюцию, нелегко. Пусть павиан не стал человеком, потому что был четвероногой обезьяной и поэтому не мог обрести ни способности пользоваться орудиями, ни двуногости, и пусть горилла с шимпанзе тоже не достигли статуса человека из-за того, что уютно устроились в своих лесных нишах и у них не было никакого эволюционного стимула переселяться в саванну и вырабатывать образ жизни, связанный с прямохождением, но чем объясняется успех третьей большой человекообразной обезьяны, как давным-давно назвал нашего предка Чарлз Дарвин? Для убедительного разрешения этой проблемы необходимо найти какое-то логичное объяснение, почему наши предки гоминиды оказались на земле у кромки леса иди в открытой саванне, а также логично объяснить, каким образом взаимодействие такой среды с особыми качествами гоминидов создало человека.

Оба этих объяснения требуют в конечном счете исследования вопроса о положительной обратной связи, то есть о взаимном усиливающем воздействии, которое предположительно оказывали особые качества проточеловека, стимулируя друг друга к дальнейшему и быстрейшему взаиморазвитию. Положительная обратная связь – явление широко известное. Она отчетливо проявляется, например, в образовании при соответствующих условиях необычно больших океанских волн или в нарастании вибрации, которая порой возникает в машинах, когда сами волны способствуют возникновению значительно больших волн, а вибрация – значительно более сильной вибрации. Есть все основания предположить наличие положительной обратной связи и в эволюционных процессах. Но тут возникает еще одна проблема, которая становится очевидной, если выразить элементы, составляющие модель обратной связи, в вопросах и ответах.

Вопрос. Значит, древнейшие гоминиды пользовались орудиями?

Ответ. Мы предполагаем, что да. У них, как у шимпанзе, была такая потенциальная способность, и они сохранили ее, покинув лес.

Вопрос. Но что стимулировало ее развитие?

Ответ. На открытой местности им требовались орудия, чтобы защищаться от врагов.

Вопрос. А почему?

Ответ. Потому что клыки у них были небольшими.

Вопрос. А почему клыки у ник были небольшими?

Ответ. Потому что большие клыки им уже не были нужны. Они овладевали прямохождением, а это давало им все больше возможностей пользоваться оружием. Оружие позволяло им успешнее защищаться, и большие клыки утратили свое значение как средство защиты.

Это – классическая модель положительной обратной связи. Стоит привести ее в действие, и уже нетрудно увидеть, как каждый элемент в ней содействует развитию всех остальных, включая и беспредельно важный побочный продукт – развитие мозга. Беда, однако, в том, что возникает замкнутый круг: клыки ведь не становятся маленькими оттого, что вам нужны орудия и прямая осанка для защиты, поскольку у вас маленькие клыки.

На это логическое хождение по кругу указал английский антрополог Клиффорд Джолли, который замечает, что, чем совершеннее модель положительной обратной связи, тем труднее привести ее в действие. Если все связано такой точной зависимостью со всем остальным, утверждает он, то ничего вообще происходить не будет.

Размышляя над этой дилеммой, Джолли пытался найти элемент, который не зависел бы от остальных и получил бы первоначальный толчок извне. Его, как и многих других антропологов, поразило различие между зубами древнейших гоминидов и остальных человекообразных обезьян. Эти маленькие клыки и резцы – и непомерно крупные коренные зубы – требовали какого-то объяснения.

Поскольку зубы и строение челюсти явно связаны со способом питания, Джолли решил, что объяснение особенностей строения зубов древнейшего гоминида по логике вещей следует искать в переходе от одного типа пищи к другому – плоды уступили главное место иной пище. Полностью развившийся современный Homo sapiens все еще в больших количествах потребляет зерна различных злаков (то есть семена травянистых растений), и Джолли предположил, что в незапамятные времена древнейший гоминид начал есть большие количества семян.

Анализ этой гипотезы, который дает Джолли, очень сложен, а аргументы, опирающиеся на особенности зубов, слишком специальны, чтобы приводить их здесь, но она достаточно стройна, и доводы в ее пользу очень любопытны.

Начнем с характеристики самой экологической ниши: открытая местность (вернее, огромные просторы) и резко выраженные сезонные изменения погоды. Для нормальной жизни травянистой степи необходимо чередование сезонов дождей и сухих сезонов. В тропиках вода – главное препятствие на пути неумолимо наступающих лесов: излишек воды в определенные сезоны, когда она разливается по равнине, и нехватка ее в остальное время года. И то и другое мешает росту деревьев. Степные пожары, время от времени вспыхивающие от молний в сухие сезоны, также уничтожают неокрепшие ростки деревьев. И наконец, древесную поросль объедают и вытаптывают стада пасущихся травоядных животных, которые немедленно заселяют степь, едва она возникает.

Как бы то ни было, в открытой местности с ее злаками человекообразную обезьяну, чьи пальцы способны быстро подбирать, вылущивать или обдирать мелкие семена, ждет новый и обильный источник пищи. В наши дни так питаются павианы да некоторые шимпанзе, приспособившиеся к периодическому пребыванию в открытой местности, куда они перебираются на сухой сезон, когда находить привычную пищу в лесу становится труднее. И нет никаких причин считать, что наш гоминидный предок не делал того же.

Что требуется для полноценного питания семенами? Крупные коренные зубы для постоянного перетирания большого количества мелких твердых предметов, а также толстый слой эмали на этих зубах, который выдерживал бы подобную нагрузку. И еще – такое сочленение нижней челюсти, которое обеспечивало бы как мощность, потребную для дробления, так и достаточную свободу движения из стороны в сторону, необходимого для перетирания.

Однако что толку от подобной подвижности, если огромные клыки, цепляясь друг за друга, препятствуют вращательному движению нижней челюсти?

Если вы возьмете в рот горстку семян подсолнуха или мака и начнете их пережевывать, то заметите две вещи. Во-первых, когда ваша нижняя челюсть, перетирая семена, ходит из стороны в сторону, передние зубы движутся так же, как задние, если не больше. Попробуйте ограничить движение передних зубов, как ограничили бы его длинные клыки, и вы убедитесь, что это заметно сковывает боковое движение задних зубов. Во-вторых, сводчатое твердое нёбо и толстый подвижный язык обеспечивают постоянное поступление семян под коренные зубы, пока первые измельчаются настолько, что их можно будет проглотить. Как уже говорилось, сочетание очень больших коренных зубов, небольших клыков как у самок, так и у самцов, относительно небольших резцов и сводчатого твердого нёба характерно для австралопитеков, но не для человекообразных обезьян.

В этом-то, по мнению Джолли, и заключается причина своеобразной эволюции зубов древнейших гоминидов, тот первоначальный толчок, который привел в действие механизм положительной обратной связи. Если новая среда обитания изобилует мелкой твердой пищей вроде семян и эволюционное преимущество получают самцы с относительно небольшими клыками, позволяющими полнее использовать эти пищевые ресурсы, естественный отбор приведет к уменьшению клыков у всего вида.

– Позвольте! – воскликнет бдительный скептик. – А как же павианы? Ведь павианы обладают огромными клыками, обеспечивающими им защиту на земле, не так ли? Так почему же они сохранили такие зубы, хотя и стали питаться семенами?

Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться к принципиальному различию между гоминидами и низшими обезьянами, которое заключается в том, что первые в отличие от вторых обладают жизненно важной наследственной способностью к прямохождению, а также зачаточным умением пользоваться орудиями. Если гоминид научится защищаться или хотя бы отпугивать врагов с помощью оружия, большие клыки перестанут быть ему нужны. А павианам они нужны – и павианы сохраняют их по сей день.

Во всяком случае, некоторые павианы. Одно время существовали павианы ныне вымершего вида Simopithecus. Они, по-видимому, вели наземный образ жизни, питаясь корнями, листьями и семенами травянистых растений. Четыре миллиона лет они были довольно широко распространены в Африке, но около двухсот тысяч лет назад вымерли, предположительно не выдержав конкуренции с человеком. Симопитеки интересны тем, что они имели очень большие коренные зубы, а клыки у самцов были довольно маленькими для павианов.

Размышляя об этих особенностях симопитеков, Джолли воссоздал картину того, как на протяжении долгого наземного существования в связи с новым способом питания зубы у них постепенно утрачивали сходство с зубами других павианов, как в такой же среде обитания и под воздействием предположительно такого же способа питания зубы гоминидов стали отличаться от зубов их предков.

Подробно и глубоко анализируя особенности симопитеков, Джолли обнаружил данные, которые, как он считает, убедительно подкрепляют главное его положение – что древний человек в основном питался семенами. Он провел подробнейшее физическое сравнение вымершего гоминида, ведшего наземный образ жизни (австралопитека), и его близкого, ныне живущего родича (шимпанзе), с одной стороны, и вымершего, ведшего чисто наземный образ жизни павиана (симопитека) и современных павианов – с другой. Это сравнение показало, что различия между австралопитеком и шимпанзе очень часто совпадают с различиями между симопитеком и другими павианами. Иными словами, вымерший гоминид и вымерший павиан похожи в том, что отличает их от ближайших родичей. Взглянем на это любопытное положение по-другому: если у гоминидов вообще есть нечто общее с павианами, то почему у них гораздо больше общего с симопитеками, чем с другими павианами?

Действительно, почему? Сравнения, проведенные Джолли, хотя сами по себе и не составляют неопровержимого доказательства, тем не менее выявляют интересную параллель и, несомненно, дают основания полагать, что "третья обезьяна" появилась в открытой саванне очень рано; вначале она, вероятно, еще не была двуногой, однако обладала способностью ходить, опираясь на полусогнутые пальцы, и умением использовать орудия и оружие, что не только позволило ее коренным зубам и клыкам измениться в соответствии с новой диетой, львиную долю которой составляли семена, но и привело к более интенсивному использованию орудий, к увеличению ловкости рук и пальцев, к двуногости – и все это вместе стимулировало дальнейшее развитие мозга. А уж это (наконец-то!) создает прямоходящую человекообразную обезьяну именно там, где требуется, – в саванне, и именно с теми зубами, которые, как указывают окаменевшие остатки рамапитека и австралопитека, ей и полагаются.

К несчастью, как это нередко бывает в палеоантропологии, далеко не все согласны с Джолли. Так, Шервуд Уошберн не принимает исходной гипотезы о питании семенами. По его мнению, способ питания не объясняет, почему у австралопитеков появились их своеобразные зубы – крупные коренные и маленькие клыки. Уошберн полагает, что эти особенности должны восходить к специфическим видам деятельности – к все более интенсивному использованию орудий и оружия и к развитию охоты.

Насколько я понимаю, Джолли согласился бы с Уошберном в вопросе о важности как использования орудий, так и охоты – но только для объяснения того, каким образом зубы австралопитека изменились в человеческие. Сам же он заглядывает дальше в прошлое: его интересует, каким образом зубы человекообразной обезьяны изменились в зубы австралопитека.

Итак, к чему же мы пришли? Употребление в пищу семян или использование орудий? Быть может, сочетание того и другого, причем вначале важнее была роль семян, а затем – орудий? Бесспорно, Уошберн очень убедителен в своем предположении, что использование орудий на какой-то стадии оказалось решающим фактором во все убыстряющемся процессе становления человека и что охота приобретала в жизни гоминидов все большее и большее значение. Но эти два вопроса очень важны, и их необходимо рассмотреть и обсудить подробнее.

Глава пятая

Жизнь человекообезьян в сообществах

Тот, у кого в роду нет ни глупцов, ни плутов, ни попрошаек, был зачат ударом молнии.

Томас Фуллер (1608–1661)

В Гомбе-Стрим, в Танзании, самец-шимпанзе играет с маленьким братом. Во время игры малыш легко стоит на двух ногах, что указывает на зачатки прямохождения у шимпанзе и подчеркивает их близкое родство с человеком. Поза старшего животного типична для человекообразной обезьяны, опирающейся при ходьбе на полусогнутые пальцы длинных рук

Прямоходящая обезьяна! С зубами гоминида!

Вначале только это и ничего больше – если не считать споров о времени возникновения, причине и даже степени прямохождения. Но ведь все отнюдь не сводится к прямохождению и к тому, как наши предки его обрели: есть и другие важнейшие черты "человечности", которые надо проследить до единственного в своем роде переселения лесной человекообразной обезьяны в открытую саванну.

Рассматривать, как в подобной обстановке шел эволюционный прогресс существа, столь сложного, как проточеловек, чрезвычайно трудно, поскольку прогресс этот слагается из множества взаимосвязанных моментов развития, которые все зависят друг от друга и воздействуют друг на друга. Даже если мы на минуту предположим, что изменение пищевого предпочтения (постепенная замена фруктов в дневном рационе на корни, семена и мясо) послужило катализатором, давшим толчок всему процессу, загадка тем не менее будет напоминать коробочку с секретом – с какой все-таки стороны она открывается?

Приступить к поискам лучше со стороны, помеченной "социальная структура", и рассмотреть, в какого рода группы, скорее всего, объединялись эти первые ступившие на землю человекообразные обезьяны. Но возможно ли установить, какими они были, столько миллионов лет спустя?

Установить – нет, но предложить достаточно правдоподобные догадки, пожалуй, можно. Поскольку древние гоминиды находились в тесном родстве с предками шимпанзе и поскольку они делили среду обитания – саванну – с предками павианов, полезно будет в поисках данных об их социальной структуре обратиться к наблюдениям за ныне живущими потомками этих двух обезьян. Между этими сообществами существует много важных различий, но тем интереснее сходство, которое между ними есть. И наиболее интересно, конечно, то обстоятельство, что их сообщества высокоорганизованны.

Сообщества павианов или шимпанзе – это вовсе не случайное скопление прыгающих, вопящих взбалмошных диких тварей; наоборот, эти сообщества удивительно устойчивы, дисциплинированны, и обычно в них царит полный порядок, поддерживающийся благодаря сложному взаимодействию пяти основных факторов. Первый из них – узы, связывающие мать и детеныша. Второй – возраст животного, регулирующий его переход от одной роли в группе к другой. Третий – непрерывающиеся родственные отношения животного с братом, сестрой или матерью. Четвертый – отношения взрослых самца и самки. Пятый – доминирование, то есть соотношение рангов животных в социальной организации группы.

Нетрудно заметить, что эти же, пять факторов сохраняют свою важность и в человеческом обществе. То есть в течение очень долгого времени у трех разных видов игра велась почти одна и та же – отличался только счет очков и цвет формы. Для человека, для шимпанзе и для павиана основной проблемой в жизни все еще в значительной степени остается проблема уживания с остальными членами своей группы.

Антрополог Шервуд Уошберн и психиатр Дэвид Хэмберг (Стэнфордский университет), рассматривая поведение приматов, признавали важность группового образа жизни. "Группа – это средоточие знаний и опыта, намного превосходящих знание и опыт отдельных ее членов, – писали они. – Именно группа обеспечивает накопление опыта и связь поколений. Адаптивная функция удлиненного биологического детства состоит в том, что животное получает достаточно времени для обучения. В течение этого периода животное учится у других членов группы, а они защищают его и оберегают. Медленное развитие вне группы означало бы гибель для индивида и вымирание для вида".

Детеныш павиана познает жизнь, играя с подростком, который хватает его за хвост

Ласково валит на землю

Притворно кусает. Детеныш узнает, что его могут трепать, не причиняя боли

Подросток в свою очередь позволяет детенышу куснуть себя

Такие игры способствуют дружбе, полезной для будущей взрослой жизни

Присутствие бдительной матери малыша (справа) гарантирует безопасность игры

«Удлиненное биологическое детство». Вдумайтесь в смысл этих слов. Самцу-павиану, чтобы стать взрослым, требуется шесть лет, шимпанзе – десять-пятнадцать. Без такого медленного развития высший примат попросту не успел бы узнать все, что ему необходимо узнать, чтобы приспособиться к сложному обществу, членом которого он стал с рождения. Сравнение с муравьями и пчелами, к которому часто прибегают, правомерно лишь до известной степени. Эти насекомые действительно образуют высокоорганизованные сообщества, но индивидуально они не учатся практически ничему. Им это не нужно: их реакции запрограммированы генетически, их поведение подчинено жесткой схеме.

Но в гибком обществе, где место программирования занимает обучение, где индивиду постоянно приходится делать выбор между разными возможностями и вступать в разнообразные отношения, длительный период детства и обучения абсолютно необходим.

Период обучения подозрительно смахивает на игру, да это и есть игра. Для шимпанзе детские игры равносильны посещению школы. Он наблюдает, как его мать ищет пищу, и начинает искать пищу сам. Он наблюдает, как она устраивает гнездо для ночлега, и сам устраивает маленькое гнездо – не для того, чтобы спать, а для развлечения. Позже в течение долгого подросткового периода он набирается от своих сверстников физических приемов, которые понадобятся ему во взрослом состоянии, а кроме того, постигает более сложные психологические приемы, то есть учится ладить с другими, причем узнает не только, как истолковывать их настроения, но и как выражать свои собственные, чтобы они были поняты. Шимпанзе, который не научится общаться с себе подобными, вряд ли доживет до зрелости.

Таким образом, обучающийся обретает определенное место в среде своих сверстников: сначала в бесцельных играх, позже через более целенаправленные действия, которые помогут установить его ранг несколько лет спустя, когда он станет взрослым. Короче говоря, есть два источника обучения, две системы взаимоотношений, создающие сообщество приматов: во-первых, семейные взаимоотношения (мать, детеныш, подросший детеныш) и, во-вторых, более широкие взаимоотношения каждого животного со всеми остальными членами группы.

Одна из наиболее характерных особенностей стада павианов – это доминирование самцов. Во многих изученных стадах павианов имеется самец номер один, которому остальные самцы во всем уступают. (Нередко в стаде бывают два доминирующих самца – или даже три и больше, – они объединяются, чтобы удержать за собой главенствующее положение, сохранить которое в одиночку им не удалось бы.) Прочие самцы располагаются в нисходящем порядке по остальным ступеням иерархической лестницы. Хотя непрерывно происходят мелкие стычки за более высокое положение, а порой и длительные ожесточенные схватки за место наверху (чего, собственно, и следует ожидать, поскольку именно туда устремляются наиболее сильные, смышленые и решительные животные), иерархия подчинения, раз сложившись, оказывается весьма устойчивой. Животные с высоким положением живут припеваючи – остальные всегда готовы без спора уступить им пищу, самку, удобное место для спанья, обыскивать их или подставлять себя для обыскивания и т. д.

Собственно говоря, именно поведение подчиненных животных обеспечивает постоянный порядок в стаде, а вовсе не свирепость доминирующих самцов. Животные, стоящие на низших ступенях иерархической лестницы, покорны, они знают свое место так же, как мелкий служащий страховой компании знает свое место и не пробует спорить с директором. Страховая компания долго не просуществовала бы, если бы мелкие служащие постоянно возражали директору или если бы директор считал необходимым каждые несколько минут выбегать в коридор, бить себя кулаком в грудь и кричать: "Я здесь хозяин!"

У шимпанзе доминирование проявляется далеко не так четко, как у павианов. Члены группы относятся друг к другу очень терпимо, и точный статус нередко оказывается затушеванным. У павианов же иерархия соблюдается очень строго. Такая разница, как полагают, возникла из-за различия в образе жизни этих двух видов. Стадо павианов обитает на земле, где естественный отбор активно способствует появлению крупных агрессивных самцов, способных защитить стадо от хищника или хотя бы отвлечь его внимание ложными атаками, пока самки и детеныши убегают к спасительным деревьям. В результате у павианов половой диморфизм выражен очень ярко, то есть самцы заметно отличаются от самок. Они крупнее (порой вдвое), гораздо сильнее, их клыки и челюсти много больше, а темперамент воинственнее, и они никому не спускают ни отступлений от правил поведения, ни покушений на их статус. Кроме того, они очень ревниво относятся к "своим" самкам, когда у тех начинается течка. Все эти черты способствуют возникновению авторитарного сообщества, где доминирующий самец, даже не оскаливая зубов, одним взглядом ставит на место забывшегося подчиненного самца.

Эта авторитарность сообщества павианов всегда производила большое впечатление на наблюдателей. Мощная иерархия с ее многообразием нюансов угрожающих сигналов ("Берегись, я очень опасен") и не менее важными ответными знаками умиротворения ("Я знаю, я ничего дурного в виду не имею"), вне всяких сомнений, является той силой, которая скрепляет сообщество и препятствует потенциально опасным и чрезвычайно раздражительным животным разорвать друг друга в клочья. И все-таки было загадкой, почему драки происходят относительно редко, особенно в больших стадах, насчитывающих полсотни, а то и сотню животных, где непрерывное проникновение крепких молодых самцов в группу взрослых, растущие притязания тех, кто уже достиг зрелости, и ослабление влияния стареющих вожаков, казалось бы, должны исключать самую возможность устойчивой многоступенчатой иерархии. И наконец, почему каждое молодое животное не начинает свой путь с нижней ступени, постепенно пролагая себе путь наверх?

Тщательные наблюдения двух специалистов по павианам, Ирвина ДеВора и К.Р.Л. Холла, помогли найти ответы на некоторые из этих вопросов. Когда удалось более точно установить родственные связи внутри стада, выяснилось, что стабильность его социального устройства зависела не столько от самцов, сколько от самок, высоко стоящих на иерархической лестнице. Правда, первоначально эти самки в какой-то мере получили свой статус благодаря близости с доминирующими самцами, но, кроме того, они образовали самостоятельную преемственную аристократическую группу, опирающуюся на родственные связи: мать – дочь и сестра – сестра. Раз возникнув, эта аристократия непрерывно упрочивалась. Привилегированные самки (обычно близкие родственницы) постоянно держались в середине стада – наиболее выгодном месте, относительно безопасном от хищников. Там они дружески обыскивали друг друга, как члены тесного кружка избранных, и выращивали детенышей в обстановке уюта и безопасности, которой были лишены самки, стоявшие на низших ступенях иерархической лестницы. Эти последние были вынуждены держаться на периферии стада в пугливом ожидании укусов или шлепков от животных, занимающих верхние ступени лестницы. Не решаясь силой обосноваться в середине стада, где властвовала тесно сплоченная группа аристократок, они передавали эту робость и неуверенность в себе своим детенышам.

И наоборот, детеныши доминирующих матерей получали заметно больше шансов в свою очередь занять доминирующее положение. С молоком матери они всасывали смелость и решительность. С дней младенчества они играли с другими привилегированными малышами. Они, так сказать, обучались в аристократической школе, заводили полезную дружбу и получали все возможности для успешной павианьей карьеры.

Жизнь сообществ шимпанзе даже еще более сложна, чем у павианов, так как роли в ней распределены не столь строго и остается больше свободы для выражения индивидуальности. Поскольку шимпанзе живут в лесу, где наземные хищники угрожают им гораздо меньше, им незачем быть настолько драчливыми и тесно сплоченными, как павианы, и они такими не стали. По той же причине половой диморфизм у них выражен гораздо слабее. Хотя их сообществам присуща иерархия, она далеко не так четка и строга, как у павианов. Сообщества шимпанзе много более свободны, восприимчивы к новому и терпимы. Сексуальная ревность им чужда, наоборот, для них характерен полный промискуитет. Когда самка находится в состоянии эструса, то самцы в группе, которых она привлекает, добродушно ждут своей очереди, тем более, что ждать приходится недолго, поскольку сам акт занимает лишь несколько секунд и совершается словно мимоходом – иногда самец даже не перестает жевать банан или же спокойно терпит у себя на спине любопытного детеныша.

У животного с интеллектом шимпанзе, чей спектр различных реакций, куда более широкий, чем у павиана, создает возможность для более сложных отношений между отдельными особями, как будто уже брезжит зарождающаяся способность осознавать других. Шимпанзе, вероятно, эгоцентричны на девяносто девять процентов. Но нередко можно наблюдать, как они милостиво делятся пищей (обычно уже насытившись) или совершают еще какие-нибудь действия, позволяющие предположить, что они в определенной мере сознают потребности своих сородичей и считаются с ними. Доминирующий самец, который задал трепку другому самцу или напугал его, тут же прикасается к нему, чтобы успокоить и ободрить. Семейные узы прочны и сохраняются долго. Отчасти это объясняется тем, что шимпанзе взрослеют очень медленно, и детеныш, подрастая, сохраняет тесную связь с матерью, а также со старшими братьями и сестрами. Очень соблазнительно усмотреть в таких оттенках отношений первые намеки на семью, на любовь, умение поступаться собой и другие свойства, которые мы привыкли считать исключительно человеческими. Однако торопиться с подобными выводами опасно. Пока мы можем сказать только, что животное, похожее на то, которое описано выше, мало-помалу переселялось в саванну, где оно столкнулось с необходимостью выработать совсем иной образ жизни, приспособленный к новым условиям, – иначе оно вымерло бы.