Текст книги "Недостающее звено"

Автор книги: Мейтленд Иди

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)

Стоило признать это существо предком человека, и сразу же возникал ряд серьезных недоумений. Таким специализированным жевательным аппаратом не обзаводятся за одну ночь. Отсюда следовало, что австралопитек массивный эволюционировал к специализированному вегетарианскому образу жизни в течение очень долгого времени. И логика подсказывает, что он таким и остался – а не преобразился внезапно во всеядное существо (с небольшой нижней челюстью), каким всего лишь через несколько сотен тысяч лет стал человек.

Противоречия такого рода причиняют палеоантропологам массу забот. Эволюция не протекает ни столь капризно, ни столь быстро. Раз человек, по крайней мере последние три четверти миллиона лет, ел буквально все – а это мы знаем твердо, – то гораздо логичнее предположить, что его всеядность сложилась много раньше. Брум надеялся разрешить это противоречие, обнаружив еще какой-нибудь человеческий признак у одного из двух южноафриканских австралопитеков. Он и его коллеги год за годом отправлялись на поиски каменных орудий, которые можно было бы связать с более массивной или с менее крупной "изящной" человекообезьяной. И год за годом их поиски оставались тщетными.

Внезапно, как гром с ясного неба, пришло известие с севера: супруги Лики нашли в ущелье Олдувай череп и орудия. И словно бы в противовес прежним гипотезам, находка Лики оказалась сверхмассивным австралопитеком" которого Луис назвал Zinjanthropus boisei.

На какое-то время создалось впечатление, будто спор решен: непосредственным предком человека, по-видимому, было существо, имевшее, крайне мало человеческого. Специалистам по эволюции предстояло разгрызть очень горький орешек. Но, как это часто случается в исследованиях древнего человека, горькой оказалась только скорлупа. Стоит разгрызть ее – получив новые данные или по-иному оценив старые, – и горечи как не бывало. В олдувайских исследованиях это произошло с эффектной внезапностью. Всего лишь год спустя после обнаружения первого черепа супруги Лики нашли второй. Он также имел возраст 1,75 миллиона лет, но принадлежал к изящному типу и имел даже больше человеческих черт, чем черепа этого типа, найденные в Южной Африке. Собственно говоря, он выглядел настолько человеческим, что мог и не принадлежать австралопитековым. Луис Лики считал, что это уже не человекообезьяна, но настоящий человек и заслуживает быть отнесенным к роду Homo, А потому дал ему название Homo habilis – «человек умелый», подчеркивающее тот факт, что он пользовался орудиями.

То, что орудиями пользовался именно человек умелый, а не сверхмассивный австралопитек бойсеи, было теперь продемонстрировано достаточно убедительно. Затем Лики отыскали в Олдувае целую серию остатков человека умелого, указывающую, что он обитал там более полумиллиона лет, пользуясь на протяжении этого срока почти не меняющимися каменными орудиями, и медленно эволюционировал, пока не обрел значительного сходства с человеком прямоходящим. Последующая находка там же в Олдувае окаменевших остатков человека прямоходящего, перебрасывающая мост между двумя периодами (миллион с лишним лет назад и без малого полмиллиона лет назад), как будто указывает, что первый развился во второго.

И название, и верительные грамоты дались человеку умелому нелегко. Он был примитивен и обладал небольшим мозгом. Многие антропологи классифицировали его как более развитую разновидность австралопитека африканского и считали, что статуса "человека" он не заслуживает. Многие считают так до сих пор. Его право называться самостоятельным видом подвергается сомнению с того самого дня, как он был окрещен.

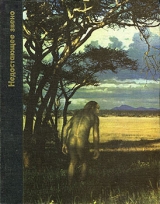

На рисунке изображены скелеты трех австралопитеков, реконструированные по горстке окаменевших костей (закрашены зеленым цветом). Самый маленький, австралопитек африканский, был лишен гребня на черепе, что указывает на человекоподобный тип челюстных мышц

Ноги у него прямые, следовательно, он должен был лучше ходить. У австралопитека бойсеи, наоборот, колени широко разведены, что в сочетании с более длинными плечевыми костями указывает на то, что он, возможно, не был прямоходящим.

Отмечает ли человек умелый место еще одного разветвления? Все зависит от того, как на него взглянуть. Если он – боковой отпрыск австралопитека африканского (то есть если австралопитек африканский продолжал существовать и развиваться одновременно с ним), это означает разветвление. Если же он – прямой потомок австралопитека африканского, человекоподобные черты которого со временем становятся все более явными, то разветвления нет и просто один тип медленно переходит в другой.

Подобный взгляд на человека умелого, учитывая новейшие данные, представляется более оправданным. Но и при этом остается неразрешенным вопрос, что же такое человек умелый – человек он или нет. По сравнению с несомненными людьми, которые пришли ему на смену, он мало походит на человека. Стоит, однако, сравнить его с более примитивными предшествующими типами, и его право на статус человека начинает выглядеть обоснованным. Такое обескураживающее смещение перспективы при обозрении серии окаменелостей, воплощающих прямую линию развития, возникает почти обязательно. Различия между ними – это различия количественные, а не качественные и, естественно, становятся все более выраженными по мере продвижения вперед во времени. Для гоминидов наиболее характерные особенности таковы: увеличение объема мозга, уменьшение надглазничного валика, более легкая челюсть, более длинные ноги. Но где провести пограничную черту?

И мы вновь и вновь возвращаемся к этому ядовитому вопросу. Но самая его постановка неверна. Поскольку все живые существа являют собой конгломераты характерных особенностей, многие из которых, возможно, развивались, обгоняя остальные или отставая от них, любая попытка провести пограничную черту на основании этих особенностей чревата неприятностями, о чем свидетельствуют, в частности, следующие примеры.

Английский анатом Артур Кизс взял за предел объем мозга в 750 см3. Существо, у которого объем мозга ниже этого предела, по определению Кизса, не человек, а у которого выше – человек, причем Homo sapiens обладает наиболее крупным мозгом в 1200–1600 см3. Позже другой англичанин, Уилфрид Ле Гро Кларк, взял за минимум 700 см3. В отличие от цифры Кизса цифра Кларка не была произвольной. Она просто отражала тогдашнее состояние палеоантропологической летописи, не включавшей ни одного «человеческого» черепа, полость которого была бы менее 700 см3. Разумеется, такое положение подразумевало, что в любую минуту может быть открыт «человек» с чуть меньшим объемом черепа. И как же его назвать? А если отыщется такой, чей мозг окажется еще меньше, как назвать его?

В связи с человеком умелым эта проблема приобрела особую остроту. Решение вопроса о том, человек он или нет, затруднялось тем фактом, что у типового экземпляра, найденного Лики, черепная полость имела объем около 657 см3 – то есть чуть ниже предела. С тех пор два специалиста, южноафриканский анатом Филлип Тобайас и американец Ральф Холлоуэй (Колумбийский университет), измерили еще три похожих черепа из Олдувая. Результаты их измерений оказались удивительно близкими друг к другу: объем полости черепа колеблется от 600 до 684 см3 и в среднем составляет 642 см3. Мозг, слишком маленький для Человека? Но, бесспорно, слишком большой для типичных южноафриканских изящных австралопитеков, средний объем черепной полости которых составляет всего лишь около 450 см3.

Если объем мозга, форма зубов и длина ног эволюционируют с разной скоростью, то определить вид по этим признакам затруднительно. Тем не менее без классификации и названий обойтись невозможно. Вот почему для разрешения этой проблемы, пожалуй, лучше будет обозначать границу между видами точкой во времени, а не сводом характерных физических признаков. И безусловно, следует учитывать, что классификаторы неизбежно будут сталкиваться с каким-то смешением или стиранием этих признаков в ходе эволюции.

Ну, а если приложить все это к человеку умелому? Он как будто находится на самой границе. Споры о том, куда его поместить, начались сразу после того, как он был открыт в 1960 году, но и десять лет спустя все еще продолжались. С одной стороны, было очень трудно найти ему место по физическим признакам. Не меньшая трудность заключалась и в отсутствии сравнительного материала. Ведь палеоантропологи располагали только единственным черепом загадочного сверхмассивного его современника из Олдувая и кучей недатированных южноафриканских окаменелостей. Заглянуть через плечо человека умелого дальше во тьму времен было невозможно, так как более древних гоминидов найти пока не удалось. Брум, правда, полагал, что южноафриканские окаменелости должны быть старше, но доказать этого он не мог.

Такое отсутствие окаменелостей гоминидов старше двух миллионов лет имело прямое отношение к другой ядовитой проблеме – проблеме сосуществования в Южной Африке двух разновидностей австралопитека. До того как они были открыты, среди ученых господствовало мнение, что в каждый данный период на Земле жил только один прямоходящий предок человека. Поскольку теперь существует только один вид человека, напрашивался вывод, что эволюция и борьба за существование должны были всегда обеспечивать именно такое положение. Однако новые южноафриканские находки все больше и больше подрывали эту уверенность. Кости массивного и изящного типов настолько разнились между собой, что вполне могли принадлежать двум разным видам.

На теоретический вопрос, могли ли два вида прямоходящих гоминидов существовать одновременно, южноафриканские находки четкого ответа не дают. Но, если мы вернемся в Олдувай и рассмотрим два обнаруженных там типа окаменелостей, нас ждет ошеломляющий сюрприз: массивный олдувайский австралопитек бойсеи настолько массивен, что чрезвычайно изящный человек умелый никак не мог принадлежать к одному с ним виду – а они сосуществовали!

С другой стороны, большой олдувайский череп был единственным в своем роде. Не означало ли это, что его величина – случайное уродство? Или он на самом деле принадлежал гоминиду особого, третьего вида?

Таково было положение в середине 60-х годов: предок человека отодвинулся во времени на два миллиона лет назад, в ту эпоху, когда в Восточной Африке обитал "человек", который изготовлял орудия и получил довольно неопределенное наименование "умелый". Хотя открывшие и окрестившие его супруги Лики не считали (ни тогда, ни после), что он произошел от австралопитека африканского, другие палеоантропологи придерживались именно такого мнения. Но как бы то ни было, ясность в этот вопрос могло внести только точное датирование австралопитека африканского. Если бы обнаружились более древние остатки человека умелого или менее древние – австралопитека африканского, это означало бы, что человек умелый вообще не происходит от австралопитека африканского.

В этом случае в Африке набралось бы четыре разных гоминида – большой и маленький в Олдувае, а также большой и маленький на юге, – не состоящие в прямом родстве между собой. Какой наступил бы антропологический хаос!

Упорядочить его можно было только одним способом – продолжая расчищать гобелен, то есть находя новые окаменелости, точнее определяя возраст прежних находок и углубляясь все дальше во тьму времен. И вот с этой целью в 1967 году была организована международная экспедиция, которая отправилась на поиски остатков гоминидов на юг Эфиопии, в отдаленную местность, носящую название Омо.

Такой выбор объяснялся несколькими причинами. Во-первых, один из руководителей экспедиции, французский палеонтолог доктор Камиль Арамбур, уже побывал там за 35 лет до этого и обнаружил много остатков ископаемых животных. Во-вторых, Омо удивительно похоже на Олдувай. Геологически оно тоже принадлежит к Восточно-Африканскому рифту – гигантской трещине в земной коре, которая тянется через Африку с севера на юг и отмечена цепями озер, а по сторонам обрамлена гигантскими обрывами. Значительная часть Восточно-Африканского рифта в настоящее время очень суха – озера заметно уменьшились, обрывы во многих местах сглажены эрозией, скалы растрескались от зноя. Хотя ущелье Олдувай создано рекой, теперь в нем не осталось даже ручья, лишь иногда по нему прокатываются быстро иссякающие потоки. Ничего, кроме скал, горячего воздуха и окаменелостей. Омо даже еще более знойно. Река в нем, правда, сохранилась; она берет начало на нагорьях Эфиопии и впадает в озеро Рудольф у северной границы Кении. Озеро Рудольф за последние четыре миллиона лет дважды увеличивалось и уменьшалось. В настоящее время длина его довольно солидна – 300 километров, но по сравнению с прежними своими размерами оно невелико и продолжает уменьшаться. Его суровые окрестности исследованы очень мало.

Восточно-Африканский рифт – беспокойная область земного шара, где продолжают происходить мощные геологические процессы. Она издавна была центром вулканической активности. Ее усеивают конусы и кратеры вулканов. Им Олдувай и обязан своими бесценными слоями датируемого вулканического пепла. Есть такие слои и в Омо. И наконец, в древности обе эти местности были много гостеприимнее, чем теперь. Тогда их орошали многочисленные реки, куда более богатая растительность обеспечивала существование больших популяций разнообразных животных, и гоминиды находили там то сочетание водоемов с переходящими в саванну лесами, которое, по-видимому, наиболее отвечало их потребностям.

Однако Омо имеет свои особенности, которые и привлекли новую экспедицию. В Олдувае наиболее точные и полезные страницы вулканического календаря втиснуты в пласты толщиной немногим больше 30 метров и охватывают период примерно в 200 тысяч лет, отстоящий от нас чуть менее чем на два миллиона лет. В Омо пласты эти достигают толщины свыше 600 метров и охватывают гораздо более длительный период. К тому же они содержат много слоев вулканического пепла, промежутки между которыми различны: некоторые соответствуют всего 100 тысячам лет, другие – заметно более долгому сроку, и все поддаются датированию при помощи калий-аргонового метода. В результате ученые могут использовать их, словно лестницу, уводящую во тьму времен, все глубже в землю, слой за слоем, причем каждая ступенька помечена своей датой.

Впрочем, в Омо для этого вовсе не нужно углубляться в землю. Там эти слои выпятились и теперь расположены под углом к поверхности: можно просто идти по все более древним пластам, точно по ребрам колоссального засыпанного землей скелета.

И что лучше всего – хроника Омо продолжается там, где олдувайская оборвалась примерно два миллиона лет назад. Насколько дальше уходит она в глубь времен, должны были определить геологи, которым предстояло выполнить чрезвычайно важную задачу: распутать каменную летопись для всей местности так, чтобы любая находка могла быть сразу датирована. Они это сделали. Нижний из слоев, содержащих окаменелости, как оказалось, имеет возраст четыре с лишним миллиону лет, то есть он вдвое старше самых древних слоев Олдувая.

Члены экспедиции 1967 года начали работу в этой многообещающей местности с самыми радужными надеждами. Арамбур выбрал место, которое разведал, когда работал в Омо первый раз. Вторая группа, руководимая американцем Кларком Хоуэллом (Калифорнийский университет), отправилась немного дальше вверх по течению реки Омо, туда, где еще не производились никакие исследования. Третья группа, которую возглавлял Ричард Лики, сын Луиса Лики, облюбовала также неисследованную часть долины Омо на противоположном берегу. В дальнейшем оказалось, что только Ричард Лики ошибся в выборе места. Палеонтологического материала на его берегу имелось много, но пласты там были менее древними, чем те, которые интересовали экспедицию. Он решил оставить Омо и заняться самостоятельными поисками в родной Кении – по своим последствиям это решение явилось одним из самых знаменательных в истории палеоантропологии.

Остальные члены экспедиции продолжали работу на выбранных местах и почти сразу же начали находить окаменелости, по богатству и разнообразию почти не имевшие себе равных. Поскольку многие слои в Омо были датированы, стало возможно проследить эволюционные изменения почти 80 видов млекопитающих, их расцвет и вымирание. В пластах запечатлели свои тайны шесть родов и восемь видов вымерших свиней. Омо хранило останки двадцати двух разновидностей антилоп и нескольких вымерших саблезубых кошек. Добыча палеонтологов была настолько обильной, а истории, которые она рассказывала, настолько полными, что с ее помощью уже можно было датировать окаменелости, собранные в других местах. А вдруг найден ключ к определению возраста тех загадочных животных в Южной Африке, который несколько десятилетий назад определял Брум, а затем с сожалением отложил этих животных, так как ему не с чем было их сравнивать? Стоит повернуть этот ключ – и южноафриканские гоминиды будут датированы достаточно надежно!

Помимо столь полезных окаменелостей свиней и антилоп в Омо начали обнаруживаться и остатки гоминидов. Первыми, кому улыбнулась удача, были французы – они нашли челюсть. Затем обе группы начали находить зубы, которых в конце концов набралось 150. Еще были найдены фрагменты челюстей, части двух черепов, две кости верхних конечностей и две нижних. Добыча как будто бы скромная, но значение ее по некоторым причинам было огромно. Во-первых, возраст пяти зубов оказался равным 3,7 миллиона лет! Четыре из них, несомненно, принадлежали тому же сверхмассивному типу, который Луис Лики назвал австралопитеком бойсеи. Но окаменелости сверхмассивного австралопитека из Омо были вдвое старше находки Лики. Другие окаменелости того же типа продолжали обнаруживаться в слоях, лежащих выше, из которых самый поздний имел возраст 1,8 миллиона лет.

Таким образом, австралопитеки бойсеи, по-видимому, обитали в Омо не меньше двух миллионов лет.

Столь же важны 19 зубов и часть бедренной кости, которые Хоуэлл отыскал в пласте, имеющем возраст три миллиона лет. Они принадлежат не австралопитеку бойсеи, а напоминают остатки изящных южноафриканских гоминидов. Если дальнейшие открытия это подтвердят, то таинственный маленький австралопитек спустя полвека наконец-то получит надежное датирование.

Работы в Омо продолжаются – геологические данные, а также окаменелости животных и гоминидов поступают оттуда непрерывным потоком. Доктор Арамбур скончался в 1969 году, и его заменил давний его сотрудник и соотечественник Ив Коппан.

Как уже говорилось, Ричард Лики решил заняться самостоятельными поисками. Он отправился на вертолете на юг, в Кению, и обследовал с воздуха восточный берег озера Рудольф. И, словно герой приключенческого романа, который, положившись на интуицию, обретает несметные сокровища, он высмотрел сверху подходящее место и посадил свой вертолет прямо на залежь окаменелостей гоминидов, которая обещает стать одной из богатейших в мире.

Поиски, начатые Ричардом Лики на восточном берегу озера Рудольф, вскоре дали поистине сенсационные результаты – три отлично сохранившихся черепа, свыше двух десятков нижних челюстей или их фрагментов, а также фрагменты костей верхних и нижних конечностей и отдельные зубы. Примерно две трети этих находок составляют остатки, принадлежащие сверхмассивному типу австралопитека бойсеи, древностью от одного до двух миллионов лет. В сочетании с находками из Омо они представляют такое число молодых и старых особей, самцов и самок, и такие особенности зубов, что перед нами начинает складываться примерная картина всего разнообразия популяции сверхмассивных австралопитеков бойсеи.

Переход от изучения отдельных окаменелостей к изучению ископаемой популяции чрезвычайно важен. Как нет сегодня двух совершенно одинаковых людей, так не было и двух одинаковых австралопитеков. Вот почему делать выводы на основании единственной окаменелости всегда рискованно. Результаты ее измерения ложатся в основу создаваемых теорий. Ну, а вдруг измеренная кость была нетипичной? Учесть все колебания и вывести норму можно, только когда в распоряжении исследователя есть большое количество материала.

Если бы космический пришелец, изучив скелет невысокого коренастого крупнокостного аборигена Новой Гвинеи, описал бы его как вид и дал бы ему название, а затем, обнаружив в нескольких тысячах километров оттуда, в Центральной Африке, другой скелет – двухметрового тонкокостного ватутси, – сделал бы вывод о существовании второго самостоятельного вида, такая ошибка была бы вполне извинительна.

Вот почему так ценно постепенно складывающееся представление о популяции австралопитеков бойсеи. Уже вырисовываются пределы индивидуальной изменчивости членов этой популяции, и можно считать, что гоминиды, в чем-то за эти пределы выходящие, не были австралопитеками бойсеи. И в любом случае теперь ясно, что изящные австралопитеки к ним никакого отношения не имеют. Это абсолютно бесспорно.

Далее, популяция австралопитеков бойсеи, по-видимому, отличалась от южноафриканских массивных типов, которые также представлены достаточным количеством окаменелостей, позволяющих говорить о них, как о популяции с собственными нормами. Эти нормы не совпадают с нормами австралопитека бойсеи, которого теперь, без всяких сомнений, можно считать сверхмассивным родичем австралопитека массивного. Вдоль его черепа также тянется костный гребень, только еще более выступающий, обеспечивающий опору еще более крупным мышцам, которые обслуживают более массивную челюсть с более крупными коренными зубами. У австралопитеков бойсеи даже малые коренные зубы по виду приближались к большим коренным. Все эти особенности указывают на образ жизни, основой которого было потребление больших количеств грубой растительной пищи. По-видимому, этот образ жизни не способствовал быстрой эволюции – ведь австралопитеки бойсеи существовали в Восточной Африке добрых три миллиона лет, а может быть, и дольше, почти не изменяясь. Заключается ли причина подобной устойчивости в монотонном растительноядном существовании, возможно не требовавшем употребления орудий? Ответить на этот вопрос пока нельзя. Мы можем сказать только, что австралопитек бойсеи, по-видимому, уютно прозябал в своей удобной экологической нише до тех пор, пока не появился другой гоминид, его соперник.

К несчастью для австралопитека бойсеи, такой гоминид появился.

Находки Ричарда Лики на восточном берегу озера Рудольф включали и несколько серий окаменелостей позднего гоминида изящного типа, переходящего в Homo. Около миллиона лет этот гоминид жил бок о бок с австралопитеком бойсеи, это доказано твердо. Вначале их пути – то есть способы добывания пищи – не перекрещивались. Но со временем положение, несомненно, стало меняться. В отличие от устойчивого австралопитека бойсеи изящный гоминид заметно эволюционировал. Его мозг стал больше, что, по-видимому, сыграло роковую роль в судьбе всех австралопитеков массивных как на севере, так и на юге Африки. В Восточной Африке австралопитек бойсеи исчез около миллиона лет назад. Примерно тогда же, по мнению Брума, в Южной Африке исчезает австралопитек массивный. Во всяком случае, нет ни одной надежно датированной окаменелости этого типа моложе миллиона лет. Судя по всему, развивающийся в Homo изящный тип, чья экологическая ниша расширялась по мере увеличения его мозга и развития охотничьих способностей, постепенно вытеснил с лица планеты своих тяжеловесных родичей.

Ну, а этот изящный, развивающийся в Homo тип, обнаруженный на восточном берегу озера Рудольф? Что он такое? Ричард Лики выдвинул предположение, что это тот же олдувайский человек умелый, и с этим согласились многие другие специалисты, в частности палеоантропологи из Йельского университета Элвин Саймоне и Дэвид Пилбим, изучавшие фотографии и гипсовые слепки ряда окаменелостей. Ричард Лики не предложил для своей находки никакого названия. Он чрезвычайно осторожен с ярлычками и просто называет все массивные типы Australopithecus, а все изящные – Homo, предоставляя другим давать точные видовые наименования.

Это в высшей степени разумно. История человека умелого известна далеко не вся. Совершенно очевидно, что по мере того, как исследуются все более древние формы Homo, он неизбежно становится менее и менее Homo, так что рано или поздно ему придется дать другое наименование. В 1971 году Ричард Лики нашел фрагмент челюсти, которая, возможно, имеет возраст 2,6 миллиона лет и которую он предположительно определил как челюсть Homo. А в 1972 году он объявил о находке черепа, возраст которого, возможно, превышает 2,5 миллиона лет, а объем черепной полости превосходит ее объем у всех известных черепов человека умелого. Но в таком случае Homo и 19 зубов изящных австралопитеков, найденных в Эфиопии, отделены друг от друга 400 тысячами лет и этот череп оказывается даже старше других зубов того же типа, найденных в Омо и имеющих возраст 1,8 миллиона лет. Наконец-то мы добрались до такого периода, когда изящный тип и Homo накладываются друг на друга во времени. А поскольку их физические признаки также начинают накладываться один на другой и причудливо смешиваться, не давая возможности определить, кто, собственно, кто, то именно тут мы и можем поместить предположительный рубеж между видами. Франко-американская экспедиция под руководством Мориса Тэба и Дона Джохэнсона занялась геологическими и палеонтологическими исследованиями в Афарском Треугольнике – низменном районе на севере Эфиопии. Работая в 1973–1975 годах в местечке Хадар, они нашли остатки гоминидов древностью около трех миллионов лет – прекрасно сохранившиеся челюсти. А в слое выше был обнаружен тоже хорошо сохранившийся, хотя и не весь, скелет существа ростом не выше 106 сантиметров. Эти находки пока еще подробно не изучены, однако челюсти имеют столь современный вид, что, несмотря на их огромную древность, многие специалисты считают, что они принадлежали представителям рода Homo. Найдена также почти целиком кисть, которая выглядит вполне современно, без каких-либо признаков того, что предки этого существа ходили, опираясь на фаланги пальцев, и, следовательно, в значительной мере опровергает гипотезу Уошберна, изложенную на странице 79. Наоборот, скелет, у которого сохранилось 40 % костей, обладает значительным сходством с окаменевшими остатками австралопитека африканского, найденными в Южной Африке. Он очень мал, и потому считают, что он принадлежал самке. Таз и ноги указывают примерно на ту же степень прямохождения, которую мы обнаруживаем у австралопитека африканского.

Скелет, найденный в 1974 году в Афарском Треугольнике (Эфиопия) американским палеоантропологом Доном Джохэнсоном, обладает большим сходством с окаменелостями австралопитека африканского, найденными в Южной Африке. Скелет этот на редкость хорошо сохранился – до 40 % костей, собранных из ста с лишним фрагментов

Таким образом, в месте раскопок имеются два типа гоминидов – более примитивный африканский тип и более развитый, хотя и ранний, тип Homo, рядом с которым австралопитек африканский выглядит остатком более ранней формы. Оценивая окаменелости африканских гоминидов в целом, мы убеждаемся, что по мере продвижения на север они становятся более древними, но обладают относительно современными признаками. Вполне возможно, что в истории эволюции человека Южная Африка была тихой и застойной заводью.

Восточный берег озера Рудольф преподнес ученому миру еще одну поразительную неожиданность – там обнаружились каменные орудия, оказавшиеся на 100 тысяч лет старше древнейших орудий Олдувая, причем лучше выделанные (предположительно теми изящными гоминидами, которых Ричард Лики называет Homo), Орудия найдены и. в Омо, причем благодаря великолепному календарю из слоев вулканического пепла их возраст удалось установить очень точно – от 2,1 до 1,9 миллиона лет. Но большая часть окаменелостей гоминидов в Омо принадлежит сверхмассивному типу, а потому мы во второй раз сталкиваемся с коварным вопросом, изготовлял ли австралопитек бойсеи орудия или нет. Было бы чрезвычайно желательно, чтобы экспедиции в Омо удалось разрешить эту проблему, как ее разрешили Лики в Олдувае, – то есть отыскать остатки человека умелого вместе с его орудиями. Но до того момента – если он когда-нибудь наступит – вопрос будет оставаться открытым.

Не исключено, что австралопитек бойсеи все-таки пользовался орудиями, но, будучи вегетарианцем, никогда в них особенно не нуждался, и сознание его оставалось смутным.

Возможно, именно по этой причине австралопитек бойсеи не развился в человека. Интенсивность употребления орудий тесно и взаимно связана с увеличением ловкости пальцев рук и с постепенным развитием мозга. Если бы австралопитек бойсеи на каком-то этапе включил в свой рацион мясо, он, вероятно, занялся бы орудиями более серьезно, причем не только ради того, чтобы разрубать сухожилия и суставы своей добычи, но и для того, чтобы удобнее было ее убивать. Однако эта роль, эта экологическая ниша, уже принадлежала другому гоминиду. А потому австралопитек бойсеи, как и австралопитек массивный в Южной Африке, был обречен на вымирание уже два миллиона лет назад, а возможно, и много раньше. В течение нескольких миллионов лет он, несомненно, видел, как его малорослый, проворный, все более сообразительный, все более опасный родич ведет рядом с ним какую-то свою жизнь, но не обращал на него внимания и даже не подозревал, что у него на глазах эволюционирует его будущий убийца.

Хотя такая схема объясняет, куда девались мелкие и крупные австралопитеки (мелкие стали людьми, а крупные вымерли), мы сталкиваемся все с тем же старым вопросом: откуда они взялись?

Для ответа на него данных почти нет. От нижней части гобелена, изображающего историю гоминидов, остались лишь лохмотья, а крохотные расчищенные кусочки расположены настолько далеко друг от друга, что трудно разобрать, в какую картину они слагались, и к тому же нити тут почти вовсе истерлись и изображение едва угадывается. У нас есть часть плеча, которую нашла в 1965 году в Канапои, у южной оконечности озера Рудольф, экспедиция, организованная Гарвардским университетом. Возраст этой кости равен примерно четырем с половиной миллионам лет, и она несомненно принадлежала гоминиду, причем, судя по некоторым особенностям, гоминиду изящного типа. Затем есть еще нижняя челюсть, которую отыскала в 1967 году в Лотегеме, к западу от озера Рудольф, другая экспедиция Гарвардского университета, возглавлявшаяся Брайеном Паттерсоном. Возраст этой челюсти – 5,5 миллиона лет. По-видимому, и она принадлежит изящному типу. И наконец, в Нгорора, в Кении, был найден коренной зуб, сильно истертый, но, скорее всего, принадлежавший гоминиду. Возраст его ошеломителен – девять миллионов лет. А еще дальше за этими разрозненными древними фрагментами – совсем ничего. Линия австралопитеков исчезает, как облачко дыма.