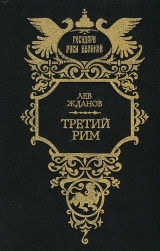

Текст книги "Третий Рим. Трилогия"

Автор книги: Лев Жданов

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)

Но кругом все уже стояли на коленях, кроме воевод.

– Молим… просим… Не отказывай… – неслись мольбы.

– И вы… и вы просите на коленях! – неожиданно властно обратился Минин к воеводам. – Пред Господом склонитесь, не перед человеком! За весь народ молите, как мы молим!

Невольно пали на колени оба чванливые боярина, Алябьев и Звенигородский, и запричитали растерянно:

– Уж сделай милость, не откажи!.. Ты видишь, всенародно молим тебя, словно царя какого!.. Не откажи… повыручи!.. Помилуй!..

Торопливо поднялся Пожарский, опираясь на свой костыль, стал подымать воевод, которые и по годам, и по разряду были гораздо старше его.

Потом потянул Минина, который грузно поднялся с колен, видя, как тяжело князю стоять и подымать всех.

А Пожарский быстро, громко, словно не владея собою и словами своими, заговорил:

– Ну, ладно… ну… ну, я вам уступаю!.. Пусть Сам Господь мне… Надеюсь на Него, Вседержителя!.. Ну, в добрый час! – обнимая и целуя воевод, Минина, всех, стоящих поблизости, весь дрожа, повторял воевода. – В добрый час!.. В час добрый…

Восторженными кликами ответила толпа на это согласие.

– Дай Боже час добрый!.. Живёт князь-воевода на многи лета!..

Когда стихли приветствия, Минин подошёл и отдал земной поклон Пожарскому.

– Дозволь мне, князь-воевода, особливо на радостях ударить перед тобою челом в землю! На много лет живи, князь-воевода, крепкий щит и оборона земли родимой и народа православного!..

– Нет, ты погоди! – ласково грозя Минину, остановил его Пожарский. – С тобою речь особая пойдёт у нас. Не сетуй, удружу и я тебе за твою ласку да за дружбу.

Вы, воеводы и послы честные, послушать прошу, што скажу вам теперь. Согласен я сбирать и строить рати земские. Поставлю стан, к Москве, на бой полки поведу.

Но есть ещё особая забота в обиходе ратном, в быту военном. Доведётся не один десяток тысяч люду кормить, поить, одеть да снарядить к бою. Вот это и сложите на Кузьму Миныча, на старосту вашего. С тем и беруся стать главою рати, коли Кузьма берётся служить мне правою рукою, будет промышлять о нужде войсковой, как я сказал. Штобы опричь войны да строю ратного не знать мне боле никаких забот. Авось тогда и справлюсь с Божьей помощью… А иначе – и думать не хочу!

– Как быть, Кузьма, – снисходительно обратился Алябьев к мяснику, стоящему в раздумье. – Мы чаем: не откажешь для дела общего… Послужишь миру! А…

– И думать не моги отказать! – заговорили все кругом. – Слышь, родимый, ты ли откажешь! Скорее, кормилец, давай согласие! Не томи! Все просим, слышь! Кланяемся земно, Кузьма, родной, не выдай! Выручай!..

Шум внезапно оборвался, как это бывает после сильных подъёмов и гула толпы. Тогда спокойно подал голос Минин:

– Не стоило и кланяться так много, почтенные! Коль воевода-князь мне дал приказ, пойду без всяково инова зова, без просьбы, слышь, усильной! Я – твой слуга во всём, князь-батюшка! Мне думалося только: на кого я дом и делишки все свои оставлю!.. Да и решил в себе: как будет, так и пускай будет! Господь поможет да суседи выручат, так думается мне.

– Свои дела оставлю, а твои неусыпно день и ночь буду досматривать! – живо отозвался сосед и кум Минина, Приклонский. Онучин, другой сосед, в то же время подошёл к Минину:

– Надейся, кум, на меня! Не то приказчиком, батраком служить тебе готов. А ты за то для всей для земли постараешься!..

– Ну, так и есть! Душа не обманула! – пожимая руки обоим друзьям, весело произнёс сияющий Кузьма. – Не осиротеет мой домишко теперь!

– Твоя душа што земская душа! – послышались голоса. – Нешто она обманет.

– Живёт Кузьма Миныч!..

– Живёт наш князь – Димитрей-воевода!

– Да процветёт родимая Земля! Да красуется она от века и до века! – сильно выкликнул Минин.

Все дружно подхватили его клик.

Глава VПОСЛЕ ГРОЗЫ

(15 ноября 1612 года)

Почти отгремела гроза, больше десяти лет бушевавшая над царством Московским. Последние отголоски её, в виде неприятельских шаек, наездников-головорезов, «лисовчиков», своих разбойничьих таборов, густо рассеянных по всем углам Руси, ещё тревожили мирное население царства, которое понемногу стало приходить в себя, успокаиваться после ужасов и разоренья смутной поры.

Но и против этих летучих шаек принимались решительные меры. Воеводы рассылали сильные отряды ратников повсюду, где только появлялись разбойничьи и неприятельские шайки.

Снаряжался поход и против главного бунтаря, казацкого атамана Заруцкого, который ушёл к самой Астрахани с Мариной и её сыном, Ворёнком, как звали его на Руси.

А Москва не только была очищена от польских отрядов, но и весь гарнизон, засевший было в Кремле, с полковником Николаем Струсем во главе, очутился в плену у своих бывших пленников, московских бояр-правителей.

Правда, они теперь бессильны стали. Все дела вершит Великий совет земской рати, собранный при всеобщем ополченье земском.

Но и этот совет только на время принял на себя тяжесть власти в бурную пору народной жизни.

Уж по городам послали гонцов и грамоты призывные, чтобы собирались «изо всех городов Московского государства, изо всяких чинов людей по десяти человек из городов, от честных монастырей – старцы, митрополиты, архиепископы и епископы, архимандриты и игумены, и бояре, и окольничие, и чашники, и стольники, и стряпчие, и дворяне, и приказные люди, и дети боярские, и головы стрелецкие, и сотники, и атаманы, и казаки, и стрельцы, и всякие служивые люди, и гости московские, и торговые люди всех городов, и всякие жилецкие люди»… А сбирали их на «оббиранье царское и для суждения, как наново землю строити»…

Князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой, главный любимец и воевода многочисленных казацких полков, и стольник – воевода земской рати, князь Пожарский, очутились во главе временного правления в государстве. Прежних правителей-бояр и князей самовластных и лукавых, с князем Мстиславским во главе – совершенно устранили от дел.

Особое оживление и скопление народа замечалось в Кремле Московском утром 15 ноября 1612 года.

Было ясное, морозное утро. Длинные, синеватые тени падали от зданий на белую, плотную пелену снегов, одевающих бревенчатую, неровную мостовую кремлёвских улочек, заулочков и площадей, а на солнце этот снег загорался разноцветными искрами, словно по нём сыпался и перекатывался тонкий слой невидимых глазу алмазов…

Стрельцы и иноземцы-алебардисты и копейщики стояли на караулах в дублёных полушубках поверх своих нарядных кафтанов, в рукавицах и валяных сапогах поверх цветных, узорчатых сапог с узкими, торчащими кверху носками.

Несколько пушкарей и затинщиков сгрудились у большой вестовой пушки, банили, прочищали её и потом стали заряжать, приготовляясь к салюту.

Цепь часовых охватила широкий простор перед Красным крыльцом, а за этой цепью, на окраинах площади и во всех улочках и переулках, выходящих сюда, скипелись тёмные массы народу. И всё больше подваливало его, особенно когда стали люди выходить из церквей.

Перезвон колокольный кремлёвских соборов и монастырских церквей был на исходе и, благодаря ясности воздуха и мёрзлой земле, отражающей все звуки, казалось, что звуки колокольные реют и поют где-то высоко в воздухе.

И когда уже смолкли кремлёвские колокола, – ещё перекликались, замирая вдали, колокола в Китай и в Белом городе…

Медленно, тяжело ступая своими больными ногами, не подымая от земли взора своих тёмных, печальных, даже – суровых на вид, глаз, – спустилась с крыльца старица Марфа, бывшая жена Филарета, митрополита Ростовского и патриарха Тушинского. До того, как Годунов силой заставил мужа и жену принять монашество, старицу-инокиню звали Ксенией Ивановной, из роду старых бояр Шестовых. Дочь и сына разлучили с нею, не позволили взять в тот дальний, бедный монастырь в Заонежье, куда сослал подозрительный Годунов жену Фёдора Никитыча Романова, в иночестве принявшего имя Филарета. Его заключил Годунов в отдалённой Антониево-Сийской обители, а детей, девочку тринадцати и мальчика трёх лет, тоже сослал вместе с их тёткой по отцу, княгиней Черкасской, на Белое озеро и поселил там под самым строгим надзором.

Когда первый Димитрий Самозванец, как его назвали тогда же, овладел престолом, он немедленно вызвал в Москву всех разосланных оттуда Романовых. Дочь Филарета, Татьяна, скоро вышла замуж за князя Катырева-Ростовского, а сын, Михаил, жил с матерью, старицею Марфой, и отцом, митрополитом Ростовским, Филаретом, в его «престольном» городе, в Ростове до 1608 года. Услыхав о приближении к Ростову шаек Тушинского вора, второго Самозванца, Филарет отправил жену свою бывшую и сына в Москву, а сам остался помогать защитникам города отбиваться от нападения тушинцев.

Этими шайками вора-царька митрополит Ростовский и был захвачен на паперти собора ростовского, куда не хотел архипастырь впустить разъярённой орды.

Его отвезли в Тушино, где вор уговорил угрозами и лаской Филарета принять титул патриарха. Вору, имевшему вокруг себя бояр из лучших родов Русской земли, хотелось иметь и главу церкви, каким на Москве был тогда Гермоген.

Это было ещё во время царя Шуйского, которого Филарет ненавидел и презирал больше, чем Тушинского вора. Но как только Шуйского не стало и вор был оттеснён к Калуге, Филарет снова успел попасть в Москву, где мы и видели уже его во главе Великого посольства, судьбу которого мы знаем.

Дочь Марфы и Филарета умерла незадолго перед этим днём, когда старица с единственным сыном Михаилом, побывав в кремлёвских храмах, возвращалась к себе, в келью тихого женского монастыря, стоящего у самых стен кремлёвских.

Старица, одной рукою опираясь на костылек, другую возложила на плечо юноши-сына, худощавого и стройного, но несколько бледного и печального для своих пятнадцати лет. Правда, траур по любимой сестре, лишения, вынесенные в первую ссылку, когда чуть ли не голодать приходилось детям и их тётке в суровом Белозерье, затем ужасы осады и настоящая голодовка, пережитая так недавно в Кремле, осаждённом земской ратью, – всё это отразилось и на здоровье, и на характере мальчика. Но и ещё что-то особое было в этом худощавом, не по-детски серьёзном лице с большими глазами, как рисуют у мучеников. Глаза эти то загорались внутренним светом, то погасали, и вся жизнь из них скрывалась куда-то глубоко. Не то причудливость нрава, не то повышенная, чрезмерная нервность проглядывали в этом лице, в глазах, в судорожном, лёгком подёргиванье мускулов и углов рта. Брови тоже порою дёргались у Михаила, как будто он вдруг увидел что-то неприятное и собирался закрыть глаза, избегая дурного зрелища, но сейчас же и удерживался. Помимо этих странностей, необычайная кротость и ласка светились в больших, тёмных глазах юноши, почти мальчика. И губы его часто складывались в мягкую, грустную полуулыбку.

Он бережно вёл мать, хотя и сам ступал неверно по обледенелым, скользким ступеням своими слабыми, поражёнными ревматизмом ногами…

Ещё издали узнали обоих толпы народа, стоящие за линией стражи, и громкими кликами приветствовали москвичи старицу и Михаила, представителей самого любимого и чтимого рода боярского во всей Руси. Страдания семьи Романовых, ум и деятельность Филарета, мужество старицы во время сидения в Кремле с ляхами, кротость и милосердие Михаила разносились тысячеустою молвою, и любовь народная, которою пользовались Романовы-Захарьины ещё со времён Ивана Грозного и его первой жены, Анастасии Захарьиной, умевшей умерять порывы ярости в своём супруге-царе, – теперь эта любовь возросла до величайших размеров.

Села в свой возок на полозьях старица с сыном и двумя послушницами, скрылся в ближайших воротах возок.

Поклонами провожал их на всём пути народ. Воины, казаки – все старались выказать почтение матери и сыну.

О них говор шёл в толпе, пока они были на виду. О них продолжались толки и тогда, когда уже скрылся из глаз знакомый москвичам возок старицы Марфы.

– Ишь, дал Господь, не больно извелася телом в пору сидения тяжкого! – слышался чей-то женский голос.

– Как не извелася! – отвечала другая баба, в шугае, в повойнике. – Ишь, ровно снегова, такая белая стала… И сыночек ровно из воску литой… А, слышь, на што юн отрок, да больно милосерд! Недужных призирал, поил-кормил голодных сидельцев-то кремлёвских, ково тут ляхи заперли с собою…

– И старица добра же ко всем была… Романовых род издавна славится тем. Вон и в песнях поётся про Никиту Романова, про шурина царского…

– Вестимо, поётся! Потому при Грозном царе, и то умели Романовы постоять за Землю, за народ православный… Не пошли небось в опритчину! Земщиной осталися Романовы, все до единого… Слышь, Никитская улица – откудова так зовётся она? Всё от Никиты Романова! Слышь, вымолил у Грозного царя он такую вольготу, грамоту выпросил тарханную…

– Какую там ошшо грамоту! Скажи, коли знаешь! – полетели вопросы к старику, земскому ратнику, ополченцу, который стоял среди народа.

– А вот, – живо отозвался словоохотливый, крепкий старик-ратник. – Слыхали, чай, все вы, грозен да немилостив был царь Иван Кровавый. Што день, то казни. Больше он невиновных казнил, не тех, кто топора бы стоил али петли. Кого вздумается, – на огне палит, мечом сечёт, водою топит! А брат жены евонной, Анастасии Захарьиной, – Никита, слышь, Романов сын, дед родной Михайлы-света, отец, выходит, Филарета-митрополита… Энтот Никита весёлую минутку улучил, счастливую да и выпросил: «Шурин, царь-государь, Иван Грозный Васильевич! Немилосердый и жестокой царь московской! Хочу я душе твоей дать облегченье хошь малость! Крови пролитие поменьшить желаю… Скажи мне слово своё великое, царское: коли по улице моей, по Никитской, пройдёт на казнь осуждённый человек да кликнет всенародно: «Романовы и милость!» – ты тому человеку должен пощаду даровать немедля и отпустить вину его али безвинье!.. Што бы там за ним ни было!»

Слышь, под весёлую руку послушал шуряка, присягнул ему царь, дал грамоту тарханную за большим орлом, за печатью… И было так до конца дней Ивановых. Не мало душ крещёных спаслося улицею тою… Стали потом и нарочно по Никитской казнимых-то водить, опальных бояр в их последнюю годину страшную… Оттоль и слывёт та улица – Никитская…

– Помилуй, упокой, Господи, душу боярина усопшего Никиты! – запричитал в толпе худой монашек, тоже прислушивающийся к говору народному.

– Заступник был народный, што говорить! Деды ошшо помнят Никиту Романыча…

– Вот бы нам – царя такого! – вырвался у кого-то живой возглас.

– Кто знает! Может, будет таковой, коль Бог пошлёт… да мы сумеем избрать себе от корня от хорошего отводок свежий, юный и цветущий! – подал голос Кропоткин, стоящий в толпе поблизости от старика-ратника. – Вот, скажем, как Михаил Романов живёт на доброе здоровье! – прямо назвал князь, бросил в толпу заветное имя. – И то, как ведомо, сам Гермоген два раза о нём же говорил властям и воеводам и боярам… Да те тогда послушать не хотели… А теперя – иные времена! Вот был я сейчас наверху, в теремах. Владыко-митрополит о том же Михаиле, слышно, мыслит… Его штобы на царство… А што, как оно и сбудется! Што скажете, люди добрые… По сердцу ли вам-то будет?..

– Чего бы лучче! – послышались отклики. – Прямая благодать! Слышь, не мимо молвится: из одного роду – все в одну породу! …Яблочко-то от яблоньки – далеко ли катится!.. Дело ведомое!..

Громко толковала толпа. В морозном воздухе речи разносились далеко.

Кучка бояр незадолго перед тем стала спускаться с крыльца и остановилась в половине его, стала прислушиваться к речам в том углу, где, недалеко от самого крыльца, толковал с людьми Кропоткин.

Стояли тут князья: Андрей Трубецкой, Мстиславский, Воротынский, Андрей Голицын, Василий Шуйский, боярин Лыков, все бывшие члены семибоярщины, и ещё два-три боярина.

Особенно не понравились речи князя и народные Мстиславскому и Шуйскому.

Первый не вытерпел даже и, забыв своё высокое положение, вступил в переговоры с толпой.

– Поговорочки я тута слышу! – заговорил он громко. – А вот ещё я пословицу слыхал: «В семье не без урода!» Алибо иную: «Простота – хуже воровства!» С глупым хошь клад найдёшь, да не пойдёт впрок и добро! А с умным – потеряешь, а всё ж таки прибудут и от потери барыши!.. Ну, можно ли смущать честной народ словами пустяшными! Тута про царя мы слово услыхали! И тут же имя детское несут людям в уши!.. На несмышленочка-малолетка можно ли, хоша бы и на словах, примерять столь тяжкий убор! Слышь, шапку Мономаха!! Бармы, слышь, царские и скипетр многих народов сильных и земель толиких державу древнюю!.. Да и в такую пору тяжкую, когда и муж, испытанный трудами ратными и думными, надёжный, престарелый, ведомый всему миру своей высокою породой и разумом… хотя бы вот меня взять для примеру… и тот не мог бы легко справлять подвиг царский, не сразу одолел бы невзгоду, какую нагонил Господь на Землю нашу!.. А тут – в пелёнках бы ещё царя породил, князёк речистый! Было бы одинаково с тем, о ком ты толкуешь!

– Была у нас Агаша! – глумливо отозвался Кропоткин. – Так она сама себя хвалила за добра ума перед суседями; обида, вишь, ей, што люди её не похвалят! И ты бы, князь-боярин, ждал ласки от других, а сам себя не возносил бы, право! Оно бы пристойней, лучче бы было!.. Истинный Господь!..

– Молчи, холоп! – крикнул вне себя Мстиславский и, замахнувшись своим жезлом, уже двинулся было вперёд, чтобы расправиться с незначительным, худородным князьком, но другие товарищи-воеводы удержали заносчивого боярина.

А Кропоткин и сам рванулся навстречу бывшему боярину-правителю, главнейшему из семи верховных бояр, ненавистных и ему, как всей Москве. Остановясь на нижних ступенях, он кинул вызывающе свой ответ Мстиславскому:

– Я не холоп, а князь такой же прирождённый, как и ты! Да нет! Таким, слышь, сам быть не желаю! Я ляхов на святую Русь не призывал. Тута с ними в Кремле не запирался против своих же братьев россиян! Им я не служил, Земли не продавал им! Да сам теперь и не лезу в цари, – хоша меня и не зовут, как и тебя, князь-боярин! Не хаю я по злобе тех, на ком явно почиет сияние благодати Господней… Што, князенька, слыхал? С тобою мы, выходит, и впрямь не равны!

Кинув такой ряд злых укоров и обид бывшему правителю, Кропоткин сошёл обратно вниз и обратился к толпе:

– Оставим их!.. Пойдём к сторонке да потолкуем!

Целый косяк народу, всё больше пожилые, почтенные люди отошли с Кропоткиным к ограде Благовещенского собора, и там затеялась у них живая, горячая беседа на тему об избрании царя… Имя Михаила повторялось здесь со всех сторон…

А Шуйский, оттянув своего горячего приятеля снова на площадку крыльца, скорбно завздыхал, запричитал по своей обычной сноровке:

– Оле! Оле!.. Вот времена пришли! Што терпим мы теперь, князья-боляре! Лях так не надругался над нами, над узниками, как тута князишка худородный… Как тамо в сей час было! – указывая на палаты дворцовые, простенал ханжа Шуйский, схожий с дядею, бывшим царём. – Везде гонят! Чего и ждать от черни, от смердов, от нищих да захудалых князьков, когда и тамо, в очах у святителя-митрополита, перед царским престолом не потомки Рюрика – Воротынские, Мстиславские алибо Голицыны – стоят впереди, а заступил им место торгашок из Нижнего, смерд последний, Кузёмка Минин!.. Да ошшо захудалый князь, Пожарских роду, самого пустого, незначного, из недавних дворян!.. Вот времена!..

Жалобы Шуйского, искренние и жгучие, при всей фальшивости их слезливого тона, подхватил дьяк Грамматин, недавно вышедший из тех же палат, откуда вынуждены были, униженные, удалиться князья-бояре.

– Охо-хо-хонюшки, болярин, князь великой!.. Да нешто ноне – прежние времена! Смутилась Земля – вот всё и замешалось. А, Бог даст, как выберем царя… И, вестимо, уж из самого из первого роду, не из пригульных тамо, бояр либонь из чужих, иноземных прынцев… Вот дело-то по-старому станет крепко, истово, по дедовским обычаям. Не мало лет хожу я по белу свету, всего нагляделся. Бывает так в лесу порою: идёт гроза, качает дерева! Косматые вершины те сгибаются… Всё спуталося в ту пору: и сучья, и листы!.. И не разобрать, кормилец, кто тут на ком!.. А минула буря… глядь – стволы большие-то, могучие – по-старому стоят незыблемо! Ну, сучья там поломало… Ну, поснесло дерёвца, которы помоложе, послабее… Трава совсем помята, вот как народ простой войной повыбьет!.. А кто был велик и силён, – гляди, так и остался; гляди, ошшо владычнее, ошшо сильнее станет!..

Милостиво кивая головой, Шуйский, довольный, проговорил:

– Умён ты, дьяк! Твоими бы устами…

– Попьём медку, болярин, не крушися! – подхватил речистый дьяк. И совсем таинственно заговорил: – Ужели вам, главным семи боярам, не одолеть недругов… Кто бы там они ни были!

– Где же энто: с е м ь! – угрюмо отозвался князь Андрей Трубецкой. – Иван Романов-Юрьин потянул племянникову руку, вестимо дело… Он – за Михаила! И Шереметев, родич ихний, старый смутьян, от нас откинуться норовит… Туды перешёл! А може, Бог весть… Не то себя на трон ведёт… не то – отрока Романова!.. Шереметев с Филаретом – большие, стародавние дружки! Ещё бы ничего, кабы братан мой!.. Казаки все за ним, за князем Димитрием… Я толковал было с им…

– Он сам хочет, я слыхал! – осторожно заметил Грамматин. – Сам идёт в цари. Таборы-то казацкие, правда, у нево надёжная помога! Столько сабель да пищалей!.. Рать земская поразошлась, поразъехалась! С дворянами и иными, со стрельцами – и то трёх тысяч не набрать сей час воинов… А казаков полпята тысяч счётом в руке у князя Димитрия… Может в цари себя ладить!

– И он! – с досадой отозвался Мстиславский. – Вот на! Да сколько же царей на череду теперя будет! Есть из чево выбирать!..

– Да есть кому и выбирать! – внушительно заговорил снова дьяк. – Народу тьма, и земских наших, и казаков… Можно иных разбить, поссорить промежду собою… Иных – дарами задарить… Купить людей не трудно! Я служить готов… И поторгуюсь с людьми, которы позначнее, повиднее… И… силки поставлю, где можно… Слуга боярский, бью челом!..

– Без барышку не останешься, приятель! Ты – нам… а мы – тебе!.. – сказал Шуйский.

И тихо, быстро шепнул стоящему близко дьяку:

– Ко мне загляни попозднее!

– Не поскупимся на услугу другу! – откликнулся и Воротынский. И когда Грамматин, подойдя поближе, стал ему кланяться на милостивом слове, князь тоже шепнул ему:

– Ко мне бы ты по ночи завернул!..

– С Авраамием бы Палицыным надо нам дело починать! – громко заговорил довольный, сияющий от ожидаемой прибыли, хитрый дьяк. – Он – инок куды речистый! Господь послал ему великий дар! И верно служит отец честной тому…

– Кто даст ему поболе! – отозвался, молчавший до тех пор, тоже правитель бывший, Лыков. – Слыхали мы про Авраамия…

– Н-н-ну… не скажу того! – возразил дьяк. – Видал я, в ину пору загорится у него душа… так он и доброго не мало натворит, по чистой совести, без купли, без обману. На похвалу он больно лаком… Любит, штобы хорошая молва о нём широко неслася! Вот… на этом его и можно изловить всего скорее!.. Ну, а тогда он послужит хорошо! Его любит народ кругом!

– Ты прав! – отозвался Шуйский, подзывая знаком дьяка. – Уж, я смекаю, как с ним нам быть!.. А ты, дьяк, слышь, гляди…

И князь-боярин стал что-то шептать Грамматину.

– Эх, дал бы только нам Господь удачу, кому-либо из наших, всё едино! Тогда мы покажем энтим… выскочкам, холопам недавним… мужичью московскому, как перед нами, потомками прямыми ихних старых князей и государей, им величаться можно али нет!.. Уж мы потешимся тогда!.. Поотведем душеньку над…

– Потише, слышь! – удержал товарища Лыков. – Не дома ты, не в своей опочивальне! Да, чай, и в дому теперя предателей найти немудрено! Теперь помалкивай…

Шуйский между тем, проводив Грамматина, который вернулся в палаты, обратился к товарищам:

– Ну-к што ж, князья-бояре! Несолоно хлебали – и по домам теперь пора ко щам! Спасибо, што домой-то отпустили нас без «провожатых»… Ха-ха-ха!.. А я, признаться, того боялся, как ехал во дворец…

Воротынский приосанился, даже руку на меч положил при этих словах.

– Посмеют ли!.. Да ежели бы… Тогда, гляди, и камни возопиют… Нет! Мы своё спокойно дело проведём! Не захотят взять Владислава в цари, так кто-либонь из нас быть должен государем! Вот поглядите! Пусть собор сберётся только… и мы…

– Да! Мы уж помутить сумеем в добрый час! – улыбаясь, закончил Шуйский речь приятеля. – А теперя ходу, други любезные…

Только собрались приятели оставить площадку, как на ней появился думный дьяк Лихачов, «печатник» царский, то есть канцлер государственный. За ним шёл Пимен Семёныч Захарьин и человек десять иноземной стражи в полном вооружении, с заряженными мушкетами.

– Повременить прошу, бояре-князья! – обратился Лихачов к группе бывших правителей. – Указ есть, до ваших честей касаемый…

Предчувствуя недоброе, застыли на местах князья.

А Лихачов своим привычным к думскому покладу, ровным, чётким голосом заговорил:

– Бояре-князья, Андрей Васильевич Трубецкой, Фёдор Иванович Мстиславский, Андрей Васильевич Голицын, Иван Михайлыч Воротынский да Василей Михайлович Лыкин. Боярин-вождь, князь Димитрий Михайлович Пожарский с товарищи приговорили: по разным городам вас развести, отдать за приставы впредь до разбора и суда алибо, как советом всей Земли и рати будет тамо уже порешено над вами.

Переглянулись князья, огляделись кругом, словно ожидая со стороны толпы сочувствия и помощи. Но близко стоящие люди молчали, с любопытством наблюдая, что происходит. А подальше слышались далеко не сочувственные возгласы:

– Добро! Ништо!.. Как скоро спесь-то посбили… Пришёл черёд и боярам-насильникам, предателям отчёт давать…

Подняв головы, гордо двинулись вперёд опальные князья, окружённые стражей, и скрылись за поворотом. А им вслед неслись уже громкие насмешки и глумливые крики:

– И тута без бою сдалися отважные стратиги наши!

– Они привышны трусу праздновать, толстопузые!.. Кто ни приди да зыкни, – наши воеводы и хвост поджали, в подворотню идут молчком, ровно псы побитые!..

– Ай да князья честные… Последыши великокняжецкие!..

– Охо-хо-хо! – скорбно покачивая головой, снова запричитал Шуйский и обратился ласково к Лихачову:

– А слышь-ко, Федя, дружок… Ты там, тово… маненько не обчёлся?.. Аль про меня не писано стоит в указе твоём… Асеньки?..

– Нет, благодетель, про тебя – ни словечушка… – с поклоном отозвался Лихачов. – Авось потом, погодя немного и до тебя дойдёт… Коли уж так тебе завидно, князь-господин!..

– Шутник ты, вижу, Федя!.. Хе-хе-хе!.. – раскатился довольным смешком Шуйский. – Я не завистлив! Лучче уж домой потороплюся. Пусть про меня покудова и вовсе позабыли бы! Не осержуся, право! А ты, дружок, не напоминай за старую дружбу, за хлеб, за соль… Прощай, дружок…

И Шуйский быстро двинулся с крыльца к колымажным воротам, где ждала его каптанка, чтоб отвезти домой.

Лихачов в это время примостился у балюстрады крыльца, разложил тут кусок хартии, приготовил походный письменный прибор, так называемый «каламарь», от греческого слова каламос, тростник, которым писали в древние года. Сняв тёплые рукавицы и похлопывая руками, он полез за пазуху за «воротными часами», висящими на цепочке.

– Кажись, по солнцу глядя, – пора и на «перебранку» люд честной созывать! – проговорил он, поглядел на часы и снова спрятал их, бормоча: – Так и есть! Самое время! Гей, колоти в казан! – крикнул он стрельцу, который сидел на крыльце у большого широкого барабана с круглым дном, установленного на особой подставке близ широкой балюстрады крыльца. – «Дери козу», служивый!.. Знак подавай пищальникам!.. Пущай пищаль бабахнет, сзовет народ! А то маловато людей сошлося, как видно! – приказал Лихачов, приглядываясь к людям, стоящим за цепью часовых.

Гулко прозвучали удары барабана, тяжёлые, резкие, раскатистые, словно бой далёкого, большого колокола, надтреснутого у краёв.

Всколыхнулась толпа. Из неё стали выбираться и протискиваться вперёд ратные люди, всё больше немолодые, и дворяне служилые, и торговые представители разных городов, которые входили в состав Великого совета всей земской рати.

Пушкари у большой пушки, или «затинной пищали», завозились.

– Уйди, ожгу!.. Поберегися! – крикнул «пальник», раздувая горящий фитиль, толпе зевак, которые слишком близко стояли у жерла пушки.

Он поднёс разгоревшийся хорошо фитиль к затравке. Ухнула пушка своею широкою металлическою грудью… Прокатился выстрел, отдаваясь эхом за Москвой-рекой, вспугнув несметные стаи голубей и воробьёв, ютящихся под кровлями палат и храмов Кремля.

Трубы и барабаны с разных концов города, сначала ближе, потом издалека, стали откликаться выстрелу пушки. Загремели литавры… В свободном пространстве, обведённом цепью часовых, стали собираться выборные, члены совета…

Много ратников сгрудилось у самого крыльца, словно ожидая кого-то.

Толпа народная вдали стала ещё гуще и всё старалась ближе надвинуться, оттеснить хоть немного линию стражи, которая стояла плечом к плечу, поперёк себя держа свои бердыши, образуя ими непрерывную ограду вокруг свободного места, назначенного для собрания выборных.

Скоро показались младшие воеводы земской рати: Репнин, Масальский и Пронский, молодые князья Мансуров, князья Волконский и Козловский, воевода Кречетников. Затем, продолжая горячую беседу, начатую ещё в палатах, показались на крыльце почётные члены совета: Савва-протопоп, Минин, Авраамий Палицын, гетман Просовецкий, воевода Измайлов. За ними шли гурьбой другие видные лица: Иван Никитыч Романов, Вельяминов, бывший тушинец, и Салтыков, «сума перемётная», живой, бодрый, несмотря на свои года, с алчным блеском скряги в бегающих, лукавых глазах, Плещеев; князь Хворостин, набожный и добрый вельможа, следовал за другими. Компанию завершали два дьяка – Грамматин и Андронов, «общие приятели, дружки и предатели», как их звали, но люди опытные, знающие своё дело, они были нужны молодому правительству московскому.

Их пока терпели… И только потом суд был назначен над ними. Андронов даже жизнью поплатился за свои «измены». Наказан был и их покровитель, Салтыков. Но пока ещё они не чуяли над собою грозы и величались среди первых людей Земли, какими были все другие, стоящие тут, лица.

В ожидании главных вождей между появившимися на крыльце правителями продолжался разговор, начатый в палатах дворца.

– Я так мыслю, торопиться не след! – оживлённо настаивал Палицын, продолжая неоконченную речь. – По всем по самым дальним городам тоже надо грамоты посылать призывные, и по Сибири и повсюду! Не обминуть бы самых малых уголочков! Да пособрать на Москву народу тьму целую, на Земский на собор… Найдётся места довольно поразместить почётных да желанных гостей. Посидят, посудят. Да ежели тогда ково уж назовут – так то имя выйдет из целой всенародной груди и весь мир его услышит да признает… И Бог благословит того избранника… А так трень-брень… поскорее да поживее… Штобы не вышло по-годуновски, как он собор подстроил… Али и того хуже! Разумный ты мужик, Кузьма, сам порассуди!.. Скажи по чести…