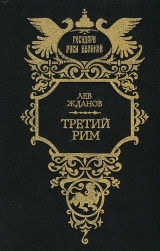

Текст книги "Третий Рим. Трилогия"

Автор книги: Лев Жданов

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)

От митрополита до последнего воина из полка царского никто не был позабыт. Шубы собольи, кубки и ковши золотые и серебряные, парча, и бархат, и меха, кони из царских аргамачьих конюшен, оружие дорогое и наряды богатые – всё раздавалось не жалея… И деньгами наградил царь, и землями, и вотчинами сподвижников своих и священную братию – попов, монахов… А простому народу по всей земле, в городах и посадах больших, тоже столы были расставлены, угощенье отпущено.

И по смете казначеев царских сорок восемь тысяч рублей тогдашних ушло на расходы, кроме стоимости вотчин и поместий и того, что на кормленье народа затрачено, так как припасы доставлялись бесплатно монастырями и волостями земскими для народных пиров. А теперь такая сумма серебряных монет составила бы ценность в девятьсот тысяч рублей.

Неизгладимыми чертами врезалось в сердце народное, благодарное и восторженное, имя царя Ивана Васильевича, покорителя Казани… И что потом ни творилось тем, кто носил это имя, народ молчал, терпел и прощал за дарованную ему минуту светлую, весёлую, счастливую… за такую минуту, каких вообще немного бывало у русского народа.

И близка казалась царю Ивану мечта о Москве – Третьем Риме, нетленном и твёрдом оплоте христианства для всех стран Востока и Запада.

Наследие Грозного

Часть I

ДИМИТРИЙ-СИРОТА

ГОРОСКОП

Глубокая осень стоит. Октябрь на дворе. Печальная пора для всех. А печальнее всего теперь – во дворце царей московских, в палатах и жилых горницах царя Ивана Грозного, как его прозвали потомки. Мучителя, тирана, как звали современники на Руси и за пределами её.

Печально тянутся дни и в теремах дворцовых, на половине молодой царицы, Марии Фёдоровны, из семьи Нагих, – хотя именно теперь и есть причина веселиться и ликовать ей самой и всему роду её.

Больше двух лет тому назад обвенчался Иван с молодой царицей. И не давал им Бог детей, не благословил этого брака.

Тоска овладела царицей. Плохие вести стали доходить к ней.

По старым обычаям, царь может свободно расторгнуть брак, если нет у царицы потомства. А Иван даже и переговоры завёл с Елизаветой, королевой Англии, просит у неё в супружество племянницу, тоже Марию, Гастингс родом.

Посол Ивана, дворянин Фёдор Писемский, ещё в августе 1582 года отправился ради этого сватовства и иных дел в Англию. В ноябре он представился в Виндзоре Елизавете, а в середине декабря, на втором приёме, повёл речь и о сватовстве.

Но, на счастье русской Марии, её далёкая тёзка заболела, в оспе слегла, по словам самой Елизаветы, и послу не смогли показать принцессы.

Да ещё вопрос ему задали:

– А правду ли говорили наши купцы, только что прибывшие из Архангельска, что у вашей царицы Марии – сын родился?

Знал, не знал ли об этом Писемский, – но он решительно отрицал такое событие, причём пояснил:

– Государь Иван Васильевич по многим государствам посылал, чтобы невесту приискать. Да не случилось. И взял за себя государь в своём государстве простую боярскую дочь, не по себе. А ежели случится доброму делу быть, так государь наш, свою царицу оставя, сговорит за королевскую племянницу.

Но только месяца четыре спустя показали ему издали в саду Марию Гастингс.

Между тем купцы-англичане сказали правду.

В печальное осеннее утро, когда только занимался мутный день, когда потоки размывали колеи на остывшей земле, а порывистый ветер колыхал и трепал деревья дворцовых садов, – 19 октября, на рассвете, – родился у царицы давно желанный и жданный ребёнок, мальчик. По имени святого, память которого празднуется в тот день, Уаром назвали царевича и дали потом, на молитве, второе, родовое царское имя: Димитрия, удельного князя Углицкого.

Сам царь-отец заботами угнетён, враги зарубежные его стеснили. Едва с Баторием помирился на очень тяжёлых и унизительных условиях, а тут шведы насели…

Сына старшего, женатого царевича Ивана, – совсем недавно убил он своею рукой в припадке безумного гнева, какие ещё находят порой на больного царя.

Дома – тоже непокойно, внутри царства башкиры, черемисы бунтуют, ближние бояре не оставляют «крамолы», куют заговоры… Турки грозят, татары напасть готовятся… Царевич Фёдор наследник такой неудачный, что Иван даже переговоры завёл, нельзя ли принца Эрнста Габсбурга посадить на трон московский.

Телом ослабел Иван… Болезнь, давно пожирающая его внутри, теперь готова наружу прорваться.

Духом совсем упал он, утомился. Руки опустились.

А тут сына судьба послала царю, как бы в утешение, – крепкого, здорового!

Правда, не на него, больше на мать похож малютка. Но такой плотный, крупный. Крикун неугомонный. И звонкий голос ребёнка готов, кажется, вспугнуть чёрную, огромную птицу тоски и заботы, отчаянья и страха, которая опустилась на кровлю царского дворца, осенила свинцовыми крыльями сады и дворы кремлёвские… всю землю Русскую, от края до края…

Почти разучился смеяться царь Иван за последние годы. Даже любимые шуты, уродцы и карлики не тешат его.

Только детский лепет и смех быстро растущего крепыша-царевича, его ясная улыбка, от которой двумя огоньками загораются тёмные, бойкие глазки, – только они и могут ещё порою вызвать улыбку на хмуром лице царя.

Берёт он мальчика, пытливо вглядывается в смуглое личико, словно хочет что-то прочесть там, узнать о чём-то затаённом.

О чём? Кто знает!..

Роберт Якоби, доктор, присланный царю Ивану королевой Елизаветой, оказался не только врачом, но и астрологом. В самую ночь перед появлением на свет Димитрия он улучил час, когда порывы ветра очистили немного небо, записал положение звёзд и планет и на основании этих наблюдений составил гороскоп новорождённого царевича.

Когда Якоби явился для обычного утреннего осмотра к царю, первым вопросом Ивана было:

– А что, звездочёт, готово ли твоё начертание звёздное для царевича моего?

– Царевича?.. – смущённый, даже как будто опечаленный, ответил доктор. – Неудача, как назло, приключилась, государь. Сам знаешь, какая непогода и сейчас бушует. А ночью – руки своей не увидел бы никто в темноте, не то что светил небесных. Не вышло ничего, государь.

Слушает нахмурясь Иван.

За сорок лет своего правления, принимая всяких послов иноземных, а больше всего – немецких и английских, подучился он чужой речи, почти всё понимает, только сам не умеет говорить.

Не успел Богдан Бельский, служащий переводчиком, заговорить, как Иван, хмурясь, возразил:

– Ничего не вышло, говорит? Лжёт! Скажи: уж мне доложено… знаю я от Ягана, которого он для помощи брал… Там больно нерадостные знамения обозначились. Что поделаешь, воля Божия. Скажи: меня уж трудно чем поранить. Всё тело, душа вся в язвах… Места живого нету… Так пусть говорит. Доброе не знать – тяжелее, чем дурное услышать. Знать всё хочу! Скажи.

– Ну, коли так, – я повинуюсь! – с поклоном произнёс осторожный прорицатель, добыл из кармана небольшой свёрток, развернул его перед царём и стал говорить, водя по чертежу бородкой гусиного пера, взятого с чернильницы, стоящей тут же: – Вот Арес, иначе Марс называемый. Кровавая планета – выше всех поднялась. Много крови вокруг ребёнка вижу… И сам он целые моря крови прольёт… Красное блистание Ареса превосходило всех. Кровавое дитя родилось, как думать я могу. Тут Геракл и Венус в треугольном сочетании с первой звездой. Войнами прославится дитя больше всего и от любви много приключений узнает, но печальный конец их ждёт. Вот Сатурн сторожит на одной линии с этими двумя – и тем всякую добрую надежду отымает. Два раза перекрещивается линия Хроноса с Альдебараном и Альфой Овна. Будет дважды на троне сидеть царевич, дважды достигнет высоты, дважды родится… Дважды умрёт…

Иван сначала слушал предсказателя с лёгкой улыбкой недоверия, но при последних словах слегка вздрогнул и насторожился.

Суеверный, как все люди его времени, Иван часто замечал, как люди надувают других, пользуясь такою слабостью, и это делало его очень недоверчивым.

Что бы ни делали и ни говорили ему, он прежде всего старался понять: с какой целью говорится это? Чего ожидают от него, какими расчётами вызваны известные действия?

В настоящем случае, как понимал царь, Якоби хотел блеснуть своими познаниями, побольше почёта, внимания и денег надеялся заслужить.

Неожиданно пришлось говорить не то, что ласкает слух покровителя. Средство угождения, каким является счастливый гороскоп, – могло обратиться в источник разлада с ним, с Иваном.

И всё-таки пришлось сказать то, что шептали звёзды.

Но почему именно такие странные вещи предсказывает «немчин»? Не мог же он читать в душе Ивана…

А между тем, только зная планы царя, можно было заговорить о двойной смерти… о двойной жизни ребёнка…

Именно двойственную жизнь задумал Иван создать для Димитрия. И никому ещё не говорил об этом. Пора не настала. Откуда же проведал иноземец?

Или в самом деле далёкие, тихо мерцающие светила, звёзды небесные – связаны таинственной нитью с жизненными путями, с судьбой жалких созданий, живущих на этой тёмной земле?

Задумался об этом царь и уже почти не слушает прорицателя.

Да тому немного и договорить осталось. Обычные для всех царственных гороскопов предсказания сообщает Якоби:

– Принцессу очень могущественную, в супруги получит царевич. Много союзов важных заключит. И завоюет большое царство. А под конец жизни – сам против себя войною пойдёт… Вот эта линия – снова прямо к Аресу возвращается. И очень юным от меча падёт царевич.

– На своё царство – войною? Падёт от меча? – снова вслушиваясь в речь Якоби, переспросил Иоанн. – Постарался, начертил, вещун долговолосый… Спасибо молвить бы, да не за что! Всё ли? Может, ещё что нашёл? Дальше чем порадуешь?

– В пустоте обрывается последняя линия. Некуда перекинуть её… Не оставит потомства дитя по себе…

– Пресечётся род, значит? Э-эх, стоило бы твой бусурманский корень вывести за карканье, козёл длиннобородый… Да сам я выложить правду дочиста приказал… не твоя вина, что и светила небесные против нас и рода нашего ополчаются… А и то сказать: от слова – не сбудется. Ты черти свои чертежи, лай что хочешь. А мы себя и наследье наше – предаём воле Божией. Вражье лепко, – что говорить, – да Божье крепко!

И, вставая, Иван осенил себя сугубым крестным знамением.

Якоби, видя, что приём окончен, с низкими поклонами удалился.

У ЦАРИЦЫНесколько месяцев прошло с этого утра.

Крепнет малютка и веселит отца.

То было совсем почти не заглядывал Иван к царице, а теперь и на дню раза по два заходит, навещает опочивальню, отведённую для царевича, всегда окружённого целым штатом женской прислуги.

Здесь и матушка-боярыня Василиса Волохова, пожилая, дородная, чванная такая.

Ребёнка держит на руках кормилица, Арина, Жданова по отцу, жена боярина Тучкова, – некрасивая, но молодая, здоровая, кровь с молоком, женщина тихая, добрая. Скучает только: своего сына пришлось на чужие руки сдать ради чести царевича выкормить.

Берёт на руки малютку царь и всё всматривается в смуглое, живое, круглое личико. Уж не ищет ли на нём признаков, отметок роковых, говорящих о том же, о чём сказали звёзды? Или иное что хочет узнать государь?

А ребёнок тянется ручками к отцовской бороде, к поределым, но длинным ещё усам, теребит их, смеётся, лепечет что-то…

И прежней, забытой, ласковой улыбкой озаряется угрюмое лицо Ивана. Так осенью сквозь тяжкие тучи прорывается порою закатный солнечный луч и озаряет рдеющим отблеском тёмные, влажные от непогоды кресты на печальном кладбище…

Приласкав ребёнка, прошёл с царицей Иван в её повалушу.

Жарко, душно здесь.

Молода, красива собой царица, но уж чересчур ленива. Полнота ли тому причиной или от природы она такова, – а не любит передвигаться, шагу лишнего не ступит без особой нужды.

Впрочем, это общий недостаток знатных женщин её времени. За полноту, за дородность ценят мужья их больше всего. А чем меньше двигаться, чем чаще и больше есть, тем тело скорее нагуливается.

Уселся Иван, выслал прислужниц, жене сесть поближе приказал.

– Что, Марьюшка, словно невесела ты нынче? – спрашивает он её. – Гляди, так потончаешь… Ха-ха…

– А с чево и весёлой быть, государь? Кажись, только и мысли и думы моей: тебе бы угодить, свет батюшка. Вот и Господь молитвы услыхал мои грешные: какого царевича нам послал, на многие лета ему, нам на утешение! А ты, государь мой, всё о том мыслишь: избыться бы меня… Вон, слышно, всё за бусурманку сероглазую сватаешься. Меня и вон погонишь! Бедная я, горемычная… Куды с младенчиком денуся, где приклоню голову, сирота бесталанная, вдовица убогая?..

– От мужа от живого? Полно, буде. Уж запричитала, захныкала. Не стану и ходить к тебе, коли ты так… Молчи! Вот и ладно… Оботри слёзы-то. Улыбнися лучше. Знаешь меня: не сношу я реву бабьего. Тошно мне от плачу, от писку вашего! Не думаю я гнать тебя. Толкуем мы с Лизаветой с королевой. Да на то – особливые причины есть. Не твоего тут разума дело. Государское строительство вершится. Сказать – много можно. Пускай думает, что уж так я к ней душой тянуся. А она на ответ многое сделает, что мне надобно. Поняла? Что глядишь! Ничего не поняла. Э… да всё равно. В думу тебя не посажу. И здесь, в повалуше, хорошо живёшь. А вот об ином деле потолковать с тобою надо, которое ближе к тебе, чем та принцесса. О сыне сказать хочу…

– Слушаю, государь, ох слушаю… Да только ты, гляди, чего страшного не скажи. Я и обомру начисто. Уж коли у тебя брови хмурятся… да вот так подмаргивать ты зачнёшь, наперёд знаю: либо гневаешься, либо что особливое сказать хочешь. Сон я ноне плохой ви…

– Ну, буде! Сны ещё станешь мне тут… на бобах не разложишь ли? Говорю: дело важное. Знаешь ты небось, как недруги, свои предатели-крамольники злобою пышут… Только и думают извести бы им меня, государя, и весь род наш…

– Ох ведаю, государь, ведаю… Сама я собиралась сказать тебе: болярыня Пра…

– Стой! Слушай, что скажу… да помалкивай хоть малость. Ну и язык у тебя, Марья! Толстый такой, а как ворочается. В нём у тебя вся прыть и сидит, как я вижу… Цыц! Слушай… Чай, знаешь, какое прорицание звёздное начертил Робертус-лекарь Димитрию нашему?

– Тьфу, тьфу, тьфу! Чур меня, чур! Наше место свято! На его бы голову, бусурмана окаянного! Беду накликает, нечистая сила! И тебя, государь, с пути сбивает!

– Ну, ещё чего придумаешь! Ты слушай! Слыхала, поди, был уж у меня первенец, Митя тоже… от покойницы, от Настасьи… Помяни, Господи, душу рабы Твоея!

– О-ох, знаю… И то мне уж боязно, что имя-то такое неудачное моему сыночку дадено… Тот Димитрий чуть и годочку не пожил… помер…

– Помер?.. – вдруг, бледнея и сжимая зубы, как будто от ощущения внезапной боли, проговорил Иван. – Не помер! Загубили… отравили… со свету сжили, окаянные… В те поры – брата, Володимира, в цари на моё место ладили. Так не хотели и корня моего оставить… Окаянные!

– Господи! Неужто ж на младенчика, на душу ангельскую, рука у людей поднялася!

– Поднялась! Почитай, у меня да у Насти на очах всё и свершили… Чуял я уж беду. С покойницей мы сговаривались: как приедем на Москву – укроем подале царевича. Чтоб никто не прознал, – себе иное дитя, чужого возьмём… А как окрепнет наш – привезу его да покажу недругам: вот, мол, ваш государь будущий… Чужого если бы извести им удалось – так не жалко! Ха-ха-ха! Всё было надумано… Да упредили вороги, в пути младенца извели. Ваню удалось поднять мне, так напустили на меня же порчу… своей рукой его…

Он не договорил, закрыл лицо и долго оставался так без движения.

Сидела и царица не шевелясь, напуганная, бледная.

ЛУЧИ ЗАКАТАКогда наконец царь, тяжело дыша, открыл лицо, усыпанное крупными каплями пота, и стал отирать его, Марья спросила робко:

– А как же… Федя? Вот, не причинилось же ему ничего… Живёт царевич, дал Бог милости…

– Этот-то? Что он им! И живёт – как не живёт. Кто захочет, тот и будет царём при Феде… Разве это мой отрод?! Так, Божие наказание… за все окаянства за мои… Молчи, говорю… Не поминай мне лучше. Слушай ты, – смиловался Господь. Дал нам дитя здоровое, смышлёное. Видна уж вся складка у малого. Скоро весна придёт. От солнца, от воздуху вольного он и краше расцветёт, поди, чем ныне…

– Ох расцветёт мой цветик, даст Господь, расцветёт мой аленький… Ангелы Бо…

– Ну вот… и надумал я… – Иван сразу понизил голос. – Не дадут наши вороги и этому жить, как Мите первому не дали… Я молчу уж, а вижу все… Куют ковы бояре неугомонные… Пуще всего – Шуйские… да Сицкие, да Шереметевы, да все присные с ими! И удумал я теперь так наладить, как в давние годы надумано было. Возьмём где-либо схожего младенчика… За своего выставим. А родного, Митю, – укроем до времени, пока вырастет. Изведут если вороги наши чужого, так не жаль. А там, сам буду жив, – выведу царевича, посмеюсь над лиходеями. А помру без времени – и того лучше, ежели укроем мы до поры сыночка… Разумеешь, Марьюшка?

– Разумею, как не разуметь, государь! Дура я, да уж не такая, чтобы про дате своё ничего не понять. Разумом не смогу – сердце матери вещун. Оно скажет. Отнять у меня сына надумал, государь… убрать его, куды – неведомо?! Самому бы вольнее было на Машке на Гастинковой ожениться! Так ежели при царевиче, – и отец митрополит с отцами святыми, и бояре, гляди, скажут: «Негоже жену, ни в чём не повинную, вон гнать!» А не станет царевича – на что и я нужна! Уразумела, государь.

Стоит, даже словно выше ростом стала царица, последний поясной поклон отдала, выпрямилась – и застыла так: горящих глаз не сводит с мужа.

С досадой поднялся и царь, сердито посохом стукнул. Так и впилась сталь острия в половицы…

Тот самый посох в руках Ивана, которым он Ивану-царевичу нанёс смертельную рану около года тому назад.

– Слушай! – начал было Иван.

Но, взглянув в лицо Марье, он прочёл в нём такую решимость, такое ограниченное, но неодолимое упорство, какое можно встретить только в душе у женщины, живущей больше инстинктом, чем сознанием, – убить можно такую женщину, но не переубедить.

Опостылели кровь и убийства самому Ивану.

С досадой махнул он рукой и вышел, ни слова больше не сказав царице.

А Марья Фёдоровна, с необычной живостью и быстротой, направилась к Димитрию, взяла его у кормилицы, стала целовать, прижимать к груди и шёпотом запричитала:

– Не отдам я тебя, ненаглядного моего, никуда, никому на свете… Ото всякого зла и напасти оберегу… Миленький, солнышко ты моё, дитятко моё роженное! Ото всех бед укрою… Жизнь на то положу…

Подойдя к иконам, упала на колени и, подымая ребёнка к лику Богоматери, зашептала:

– Охрани Ты его и меня, Пречистая Матерь Бога Нашего, за всех перед Богом Заступница!

Но не удалось царице осуществить своего решения, не помогли ей ни молитвы, ни обеты, которые она твердила перед ликами святых день и ночь.

Попытался было Иван с другой стороны повлиять на царицу. Брату её, Михайле, самому рассудительному из всей родни Нагих, он открыл свои замыслы, просил потолковать с упрямою сестрою.

– Не бывать тому! – ответила царица Марья. И повторила всё то же, что говорила мужу.

– Дура ты, хоть и царицей стала, – отрезал ей раздражённый Нагой. – Ты о том бы хотя помыслила…

– Хоть дура, да умнее тебя! Обо всём я помыслила…

– Досказать дай! Твоё царское величество о том бы подумало: сын, хоть и другой, – останется при тебе. Никто знать не будет, что не Митя это твой… И отец митрополит, и иные, кого поминаешь ты, – не скажут же, что бездетна ты, коли царское дитя при тебе! Ну, уразумела?..

– А-ах, чем порадовал! А ты не знаешь, каков у нас государь? Не слыхал? Глазами не видал своими? Я уж додумалась… Он не то станет ждать: не изведут ли бояре младенчика, – сам повелит своему лекарю, бусурманину какому-либо… Живо уберут чужое дате. Вот я и ни при чём… И вон меня…

– Господи, хитра как ты стала! Да коли бы так, он и теперь может…

– Что? Младенца убить? Своего – пожалеет. И греха великого побоится. Буде с него, что одного сына забил… Как поминает его, трясётся весь, ровно Иуда, пёс старый… А чужого не пожалеет. Свой пусть где-нибудь растёт! И от меня руки его будут развязаны… Выходит, ты – глупей меня, дуры, братец родимый… Каково дело-то!

Пришлось и Нагому зубы сжать, чтобы не разразиться бранью, и уйти без всяких результатов.

– Не хочет? Ну и Бог с ней… Материнское сердце, оно и то сказать, – добродушно заметил Иван, выслушав доклад Нагого. – Пусть по её будет!

Не понравилось это добродушие, такая уступчивость Нагому, который успел понять Ивана; он знал, что новый, более сильный ход придумал царь для выполнения своей воли. И захотелось вызнать Нагому: в чём этот ход.

– Твоё дело, государь, – вкрадчиво заговорил он, – а моя такая дума: коли решил супруг и государь, – как же она смеет поперёк что молвить?! Приказать бы изволил… Мне скажи… Я вырву у ей…

– Это чтобы крику не то что на всю Москву – на полземли слышно было? Нет, прискучили мне все крики да причитанья. Покоя я хочу, Михайлушка… Стар стал… ослаб, сам видишь. Баба, жена богоданная, – и та меня не слушает… А прежде бывало… Э, Бог с ней! Так, видно, надо… Иди с Богом, Михайлушка. За послугу спасибо. Не забуду и я тебя… Ступай себе.

Так ещё несколько недель прошло.

Опасение за царевича, желание укрыть его стали теперь почти единственными чувствами и стремлениями царя.

– Эх, Малюты нет у меня; вот уж сердечный был раб! Вернее пса, кремня надёжнее. Он бы живо уладил всё!

Так думал нередко Иван.

Больше десяти лет тому назад, в 1572 году, при осаде эстонской крепости Витгенштейн был убит этот самый лютый из опричников царских. Теперь его заменил более знатный родом человек, князь Богдан Бельский.

К нему и решил обратиться Иван. Бельский же и отец крёстный Димитрия.

Князь Бельский с дьяком Андреем Щелкаловым явились для обычного доклада царю.

Обсудив все дела, Иван, сделав надлежащие распоряжения, не отпустил их, как бывало обычно.

– Пождите оба, – пригласил он их, – хочу ещё одно дело обсудить теперь…

– Хорошо надумал, государь, – первым отозвался Богдан, выслушав планы его, – и самому мне думалось… Да не одних Шуйских. Иные тоже есть… Вот хоть Годуновых, к примеру, взять…

– Что? Кого ж бы это? Не Фёдорыча ль? Он в роду умнее всех.

– Хотя бы Фёдорыча, государь. Самому тебе ведомо: царевич наш, свет Фёдор Иванович, не то – верит своему пестуну, – глядит его очами, ест из его рук! Скорее Слову Божию не поверит, в святом писании усумнится, чем в шурине в своём любезном. Может, тебе, государь, оно и по сердцу… А мне сдаётся всё да кажется…

– Крестное знамение сотвори, Богдаша. Вот оно и казаться не будет. Ничего пускай не кажется. Первое дело, – зелен и Фёдорыч твой, и весь род его… Наполовину и доселе татаре они. Ещё, поди, кумысом да кониной от их пахнет. Так мне ли, урождённому деду и отчину всех земель и царств моих, – страшиться мурзы полукрещёного? Чай, все помнят, каков их род, сами они откудова. Верю, он бы, может, и душою рад… Да не было того и не бывать вечно, чтобы на Руси татарское семя землёй владеть стало… К себе приближаем мы восточных царей и царевичей… Мало того, дед, отец мой и я сам, из Москвы куда выходя, – сдавали царство им на время. Татарский клин в московскую стройку не затешется. А свой, познатнее, – сядет, да, гляди, уж и слезать с престола не захочет потом… Сажал я и сам князя Черкасского и друга своего Семена Бекбулатовича – в цари ставил… и прочь выставил, как пора пришла… Нет, Годунова мне и роду моему бояться нечего… И то я знаю: ни единого слова, ни малого шагу он без воли моей, без приказу не ступал и не ступит. Как луны лик от солнца, так и эти вельможи азиатские – от нас, от нашего величия свет и силу берут. От нас все и теряют. Не бойся Годунова, как я его не боюсь!

– В час добрый… Тебе с горы виднее, государь, чем нам, малым людишкам, холопам твоим. Как же теперь быть? С чего начинать, государь, в деле в твоём? Поведай.

– А вот что надобно… Мальчонку сыскать подходящего… Не трудно, поди. Году Мите нету. В эту пору они, ребята, все один с другим похожи. Моя Марья и не почует ничего!

– Достать можно, государь… И царица не всполошится. А вот с мамкой как? Мамки не обманешь… Да без неё и дела не сладишь, государь…

– Стой! Что на ум мне пришло… Кормилицы Оринки… Тучковой пащенка и взять можно… Совсем пойдёт дело…

– Так ли, государь? Чай, будет знать Орина: на какой конец берут её дитя? В том роде, как бы отвод громовой… Пожалеет ли? Потерпит ли сердце материнское?

– А зачем ей знать про то, чего и мы сами не знаем? Может, так, одне думы у нас чёрные… А Господь – вёдро пошлёт… Простит нам грехи… Это – первое. А второе… Ей ты так сказать можешь… Я уж ломал котелок-то свой… Надумал… Скажешь ты Орине: «Думается государю, – мне, значит, – что не соблюла верности царица, как Бог приказал. Того ради не желает, чтобы Димитрий царицын, как плод греха, – свою часть в царстве имел. Лучше хочет твоего сына, дитя честное, – родным назвать, дать ему долю в наследье своём…» Гляди, поверит баба. Оне свою натуру женскую лучше нас ведают. Так всё и сладится… Мол, желает государь, всё без шуму, чтобы толков про него не было. Понял, Богдаша?

– Всё понял, государь… Дивиться лишь надо: откуда што берётся у тебя, батюшка ты наш?!

– Э-эх, брось. Не до похвал теперь… Ну, с тобой речь поведу, Андрей, – обратился Иван к Щелкалову. – Ты слышал? Твоя забота какая будет, не скажешь ли?

– Найти, куда бы укрыть царевича, да чтобы можно было глаз за ним иметь… Да заботу всякую: всего бы у него вдосталь хватало во всяк час. Не иначе что об этом думал приказывать мне, государь.

– Сказал, что печатью пропечатал, Андрюшенька, – совсем довольный похвалил Иван. – Так видите, ладьте поскорее, как порешено тут. В час добрый…

Оба вышли от царя.

– Слышь, Андрей Иваныч, – обратился в раздумье Бельский к Щелкалову, – что за новина такая приспела? Двоих сыновей вырастил… При себе! Всё было ладно… А ныне!

– А ныне – зима на дворе… Годы к концу подходят. Вот и вспоминает человек поговорочку: дальше положишь, ближе возьмёшь. Не боится государь Годуновых… Шуйские ему с присными спать не дают… А мне так…

– Да, да… И я от Годуна беды скорее чаю, чем от двора Шуйского… Но – царевич-то при чём? Больно всё не по-обычному… Словно из книги читаешь сказание.

– Ну, зачем из книги? Мало ль и на наших очах такого бывало? Взять хотя бы родич твой, князь Иван Бельский… Как стали его изводить с чадами и домочадцами, он и послал сынка самого меньшого, княжича… Гавриилом, сдаётся, звали, не помнишь ли?

– Да, да… Гавриилом, – как будто смутясь, ответил Бельский.

– Так! Послал его в Старицу с холопом верным. Там и вырос княжич, да имя другое и прозвище взял, простым делом занялся, сапожным рукомеслом… А как овдовел – иноком объявился в Вологде. Целую киновию завёл – Духову-то обитель… Совсем подвижником стал… Галактион ноне слывёт… Да мало ли таких делов мы видели?

– Правда твоя… Может, и на благо Господь государя на дело на это навёл… Будем исполнять волю царскую!

Отдали поклон и разошлись по своим делам оба ближайших пособника Ивановых. Осторожно стали они готовиться к выполнению задуманного царём плана.

Но Ивану не удалось при жизни увидеть свершение этого дела.

Быстро стала развиваться смертельная болезнь, водянка стала душить царя. Сердце так плохо работало, что не помогали самые сильные снадобья, которыми лечили царя Ивана его доктора-иноземцы. И 18 марта 1584 года, на 53 году жизни, скончался царь Иван Васильевич, государь обширных земель и многих народов, – в конце концов сокрывшись навсегда в узком, глухом склепе, где занял места не больше, чем самый жалкий бедняк во всём подлунном мире…

Не успели ещё забыть Иоанна, как предчувствия Бельского сбылись: закипел мятеж по всей Москве… Против него направила удар рука Годунова, Шуйских и других бояр, их сторонников. Нагих – тоже звала к ответу чернь за мнимое покушение на жизнь юного царя, Фёдора, на место которого они будто бы решили возвести малютку Димитрия и править его именем.

В Углич, в удельный город, немедленно под стражей увезли царевича Димитрия с матерью-царицей и со всей его роднёй.