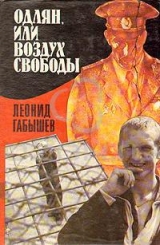

Текст книги "Одлян, или Воздух свободы"

Автор книги: Леонид Габышев

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)

Так прошел день. Первый день после оглашения приговора.

«Восемь лет, – подумал Глаз, проснувшись. – Ну и х… на вас. Отсижу».

17

После обеда дверь камеры открылась. На пороге стоял, закрыв проем массивным телом, начальник КПЗ старший сержант Морозов.

– Петров, – сказал он, – мы сейчас к вам малолетку посадим, смотри не учи его чему не надо и не смейся над ним. Он с деревни. Первый раз попал.

Новичок в камере – это свежий глоток воздуха. Новичок – это воля. Новичок, а если он по первой ходке да еще деревенский да смешной, – это «ха-ха» до колик в животе.

Морозов освободил проем, и в камеру бойко вошел старик. Он был в расстегнутом зимнем пальто, в руках держал шапку. Камера встретила его взрывом хохота. Глаз быстрее пули соскочил с нар и кинулся к деду.

– Дедуля, родной, здравствуй! За что тебя замели?

– Замели? – переспросил дед, шаря по камере бледными, выцветшими и плохо видящими глазами. – По сто восьмой я.

– По сто восьмой! За мокрое, значит, – тише сказал Глаз и попятился от старика.

– Ты не пугайся, внучок, я только по первой части.

– А—а-а, я-то думал, ты по второй.

Морозов закрыл дверь, но от нее не отошел, а стоял и слушал. Он любил пошутить и подобные сцены никогда не пропускал.

– Ты че, дедуля, старуху хотел замочить? – спросил Глаз.

– Не-е, молодуху. Старуху-то я давно похоронил. Царство ей небесное. – Старик снял пальто и расстелил на нарах.

– Дедуля, а тебя что, с Севера пригнали?

– Что ты?

– Да на дворе лето, а ты в зимнем пальто.

– Перин в каталажках еще не стелют. Лежать-то на нарах жестко.

– О—о, ты продуманный дед.

Дедуля, заулыбался.

– Та-к скажи, за что же тебя? – не унимался Глаз.

Дед сел на нары.

– Да соседку свою, Нюрку, из ружья пугнул.

– Вот это да, дед! Ты в камеру с собой ружье не принес?

– Не-е. – Дед засмеялся.

– Что же ты на Нюрку-то осерчал?

– Я на разъезде живу. У меня кроликов полно. Больше сотни. Летом они разбежались по лесу и шастали, как зайцы. А Нюрка с хахалем ловили их. Да хер с имя, не жалко мне их. Но они же мне и сто грамм никогда не нальют, даже если я и с похмелья. А тут я напился. Крепко. Смотрю – идет Нюрка. Я взял ружье да и на крыльцо. И трахнул перед ней в землю. А одна дробина, окаянная, в м… залетела.

Зеки от смеха затряслись на нарах, а Глаз сказал:

– Тебе еще одна статья будет.

– Какая?

– Сто семнадцатая.

В камере опять загоготали.

– Это что за статья? Я новый кодекс не знаю.

– Это, дедуля, из-на-си-ло-ва-ние.

Дед понял шутку и засмеялся.

– Дедуля, ты сказал, что новый кодекс не знаешь. А ты что, старый хорошо знал?

– Старый? Знал. Старый все знали.

– Ты в первый раз попал?

– В первый…– дед сделал паузу,– до войны.

В камере опять засмеялись.

– Охо! Ты сколько лет в тюрьме не был. Соскучился, наверное?

– Аха. Все спал и ее, родную, видел.

– Так, значит, ты еще до войны сидел.

– Сидел. И до той и до этой.

– До какой той?

– Да что с германцем была.

– А, четырнадцатого года. Вот это да! – воскликнул Глаз.– Неужто правда? А в каком году тебя в первый раз посадили?

– В девятьсот пятом.

– А сколько ты всего раз в тюрьме был?

– В тюрьме я три раза был. Да раз в Красной Армии.

– А с какого ты года?

– С тыща восемьсот восемьдесят девятого. Я взял обязательство до ста лет жить.

– В тюрьме, что ли?

– Почему в тюрьме? Я еще освобожусь. Поживу на свободе. Девок попорчу. Отмечу сто лет – и тогда на покой.

– Это что, дед, тебе в этом году восемьдесят было?

– Будет. В тюрьме буду праздновать. Я родился в октябре.

С приходом деда в камере стало веселее. Дед болтал не меньше Глаза. За свою жизнь он отсидел около пятнадцати лет, и тюрьма для него – дом родной.

– Дед,– спросил как-то Глаз,– а ты на войне воевал?

– Нет. Меня в тридцать седьмом посадили.

– Слушай, дедуля. Первый раз ты попал в тюрьму в девятьсот пятом, второй – в четырнадцатом, третий – в тридцать седьмом. Что же это получается? Перед войной ты в тюрьму садился, чтоб живым остаться?

– А ты как думал. В тюрьме я от мобилизации освобожден.– Дед засмеялся.

– Дедуля, а расскажи, как ты в Красной Армии воевал.

– Я у Буденного воевал.– Дед оживился.– Когда меня стали забирать, я взял с собой фотографию. Я на ней вместе с Буденным.

– Так что, фотография здесь, в КПЗ?

– Здесь.

Глаз метнулся к дверям. Постучал. Позвал начальника КПЗ. Пришел Морозов.

– Слушай, Валентин. Дед говорит, что воевал вместе с Буденным и у него с собой фотография есть. Правда это?

– Правда.

– Покажи фотографию.

– Да ну тебя.

Вся камера стала просить Морозова, и Валентин сдался. На фотографии и правда дед был сфотографирован с Буденным и красноармейцами.

– Мы с Буденным не только вместе воевали, но и по девкам ходили.

– С Буденным?!

– С Буденным.

– По девкам?

– По девкам. Я его старше был. Буденный-то меня моложе.

– Так слушай, дед. Тебе все же статью сто семнадцатую пришить надо. С Буденным ты вместе девок портил. Это что же, если возбудят против вас дело, Буденный будет твоим подельником? Это неплохо. Пиши явку с повинной. Так и так, с Буденным мы девок того. Тебе все равно за это срок не дадут. Буденного-то не тронут, и он тебя вообще отмажет. И ты на волю выйдешь.

В камеру кинули новичка. Толю Минского из Падуна. Он был старше Глаза.

Когда Глаза арестовали, Толя взял его брюки у матери, а деньги не отдал. Глаз знал об этом, и, увидев Толю, подумал: «Вот сейчас и сочтемся. Заберу я у него шляпу и свитер».

– Здорово, Толя, – сказал Глаз, слезая с нар и подходя к нему.

– Ян! Здесь! Здорово!

Они пожали руки.

– За что тебя?

– Да в столовую залез.

– В столовую, – Глаз засмеялся, – нашел куда залазить. Лучше б к директору спиртзавода или к директору совхоза залез, у них бы поживился. А то в столовую. Ну и что взял?

– Попил бочкового пива, поел, да мелочи рубля три.

Под смех зеков Глаз продолжал:

– Стоило ради пива и трех рублей лезть в столовую? Теперь у тебя девяносто шестая, часть первая. Полгода влепят. Ну и отмочил ты. Что ж, посидишь, наберешься ума и, как освободишься, начальника милиции или прокурора обворуешь. Тюрьму тоже посмотреть надо. Человек неполноценный, если не был в тюрьме. Это ты правильно сделал, что столовую обтяпал. Хоть немного дадут. Может, тюрьма понравится и ты, не освобождаясь, заработаешь еще срок. Неплохо, что тебя посадили ко мне. Хоть новости узнаю. Как там Падун?

– Да стоит. – Толя помолчал. – Ян, дай закурить?

– Столовую обчистил, а курева не прихватил. – Глаз протянул пачку.

– Да не было курева.

– А у нас полно. Мы вчера новичка, Прохора, – Глаз кивнул в сторону лежавшего на нарах мужика, – на базар посылали. Он кое-что продал и курева принес.

– А что, разве отсюда можно на базар ходить? – спросил Толя, взглянув на Глаза и посмотрев на мужиков. Не засмеются ли? Нет, мужики и не улыбнулись даже.

– На базар, – ответил Глаз, – ходить, конечно, можно. Только новичкам. И только за легкое преступление. Сам посуди, человека за убийство посадят, кто же его на базар отпустит. Тебя отпустят. Надо только расписку дать. У нас вещей-то путных не осталось. А ты пошел бы на базар купить харчей, если б начальник КПЗ отпустил?

– Пошел бы, – обрадованно ответил Толя и подумал: «С базара сбегу».

– У нас шмоток нет путных. Вот если ты кое-что из своих толкнешь?

– Толкну.

– Тогда надо писать заявление. Прохор, ты вчера писал заявление, куда карандаш сунул? – спросил Глаз мужчину.

– Да ты же назад забрал, – ответил Прохор.

– А-а, я забыл.

Глаз прыгнул на нары. Вытащил из щели карандаш и спросил:

– Бумага осталась?

– Нет, – сказал Прохор, – я вчера последнюю использовал.

Глаз подбежал к двери, стукнул в нее и крикнул:

– Дежурный, нам нужен Морозов.

На крик пришел Морозов.

– Чего орешь? – спросил он, не открывая кормушку.

– Валентин, новенький на базар просится, дай бумаги заявление написать? Ты подпишешь заявление? Отпустишь на базар?

– Отпущу. Пишите заявление, – пробасил Валентин, принес лист бумаги и просунул в щель над дверью, – держи.

Глаз взял лист и вручил его Толе; тот, сев у нар на корточки, приготовился писать.

Глаз закурил и сказал:

– Пиши: Начальнику КПЗ заводоуковского РОВД старшему сержанту Морозову от новичка Минского Анатолия, напиши свое отчество, ранее проживавшего в Падуне по улице такой-то, так, поставь свой номер дома, а теперь попавшего за мелкое воровство. Точка. Заявление. Я, нижеподписавшийся, обязуюсь до темноты сходить на городской базар и продать кой-какие вещи, которые есть на мне и которые мне дадут, дадут сокамерники, и на вырученные деньги купить еды, так как она у нас кончилась, и курева, так как оно на исходе. На улице обещаю не хулиганить, к прохожим не приставать, а также даю слово в чужой карман на базаре не залезть, спиртного не выпивать и в указанное время, до наступления темноты, вернутьсн в КПЗ.

Так, нужны два поручителя, поавторитетнее. Пиши: за меня ручаются Шапкин Геннадий Максимович и Вершков Петр Спиридонович. Подписывайся: к сему Минский. Так, Геннадий, Петр, распишитесь, – обратился Глаз к мужикам, чьих имен и фамилий не помнил.

Мужики стали напутствовать Толю, чтоб он все исполнил.

– Я все сделаю. Я раньше приду.

– Хорошо, – сказал Глаз, – какие вещи дадим?

Камера пришла в движение. С нар стащили одежду, лишь дед не отдал зимнее пальто.

– А как же он понесет, – обратился к зекам Глаз, – надо у Валентина мешок какой-нибудь попросить. – Валентин, – заорал Глаз, – на заявление.

Пришел Морозов. Глаз просунул в щель заявление и спросил:

– У тебя мешок или матрасовка найдется? А то как он вещи потащит?

– Мешка нет. Матрасовка та, старая, есть. Глаз думал – Валентин шутит, но тот принес старую грязную матрасовку. Глаз прыгнул на нары, просунул ее через решетку на улицу и вытряс. В матрасовку склали вещи, и Глаз крикнул:

– Валентин, готово!

Морозов стоял у дверей и слушал. Он открыл дверь, и Толя вышел. Камера замерла.

Видя, что Минский прет на выход, Валентин открыл двери соседней камеры и крикнул:

– Минский, сюда!

Толя обернулся.

– Сюда, куда попер!

Толя подошел. Морозов пнул его по заднице, наполовину прикрытой матрасовкой, и, крепко обругав, захлопнул дверь.

Обе камеры взорвались от смеха, и Морозов стал успокаивать.

Глаз попросил вещи назад, но Морозов сказал:

– Поваляйтесь на голых нарах и отдай мне карандаш, а то обыск сделаем.

Глаз отдал.

Из соседней камеры Роберт крикнул:

– А мы вещи у вас купили. Мы их сейчас расстелем, и нам будет мягко.

Зеки просили вещи у Морозова, но тот до самой оправки так и не отдал. Один дед валялся на зимнем пальто, посмеиваясь.

– Хороший вы базар себе устроили, – отдавая вещи, сказал Морозов. – Еще будете кого-нибудь посылать?

– Валентин, посади Минского к нам, – попросил Глаз.

– Не посажу. Ты его заездишь.

Не удалось Глазу забрать у него вещи и узнать падунские новости.

«Ничего», – подумал Глаз и крикнул в окно:

– Роберт! Прыгни на трубу. Цинкануть надо.

Глаз взял кружку, прислонил к батарее отопления и сказал:

– Оберите там Толю. Если возмутится, скажи, что я велел. Он моей матери за штаны деньги не отдал.

– Уже и так, – ответил Робка.

Когда камеру вели на оправку, Толя тащил парашу. Глаз смотрел в окно. Шляпы на нем не было, и свитера тоже.

Перед этапом Глазу дали свиданку. Он повидался с родителями. Они принесли ему здоровенный кешель еды. И через день его отправили в тюрьму.

Отец Глаза, узнав на суду подробности, как ранили сына, – писал жалобы. Иногда ему отвечали, но о наказании конвоя речи не шло.

18

В тюрьме Глаза посадили к взрослякам. Он просидел у них недолго, покатался на плечах, выигрывая споры на приседания, и его перевели к малолеткам во вновь сформированную камеру шустряков. Она находилась на первом этаже трехэтажного корпуса, где сидели смертники, особняки, строгачи. В камере были два знакомых парня: Масло и Подвал. Они встретили его без особой радости, поздоровались за руку и спросили, сколько дали.

Камера была сырая. Сводчатые потолки наводили тоску. Казалось, тебя заперли в средневековую башню и придется сидеть всю жизнь. Ребята решили вырваться из этой мрачной камеры любыми средствами. Если их не переведут, они устроят бардак, перевернут все шконки, побросают в кучу матрацы, а если и после этого не переведут, разобьют в раме стекла, сломают стол, вышибут волчок и все вместе будут барабанить в дверь. Так предложил Глаз, и ребята согласились: или для всех карцер, или другая камера.

Вечером во время поверки Глаз спросил у корпусного с шишкой на скуле:

– Старшина, что же нас в такую камеру, как рецидивистов, заперли?

– А ты и есть рецидивист.

– Я не рецидивист, я малолетка.

– Дважды судимый, восемь лет сроку – без пяти минут рецидивист.

– Старшина, доложи завтра утром начальству, что я и вся камера просим, чтоб нас отсюда перевели. В любую камеру. Кроме первого этажа.

– Ишь ты, сукач, чего захотел.

– Что, что ты сказал?

– Сукач, говорю.

– Это кто же сукач?

– Сукач – ты.

– Я не сукач, ты – сукач.

Корпусной с дежурным вышли из камеры, а корпусной, выходя, все повторял одно и то же слово: «Сукач, сукач, сукач».

– Что он тебя сукачом называет? – спросил Масло.

– Поиздеваться, сволочь, захотел.

Глазу было не по себе – его назвали сукачом.

На другой день Масло, сев на шконку Глаза, спросил:

– Глаз, а правда ты не сукач, не наседка? Почему это тебя так по камерам гоняют?

– Масло, в натуре, ты думай, что говоришь. Какой я наседка? Меня вызвали с зоны и добавили пять лет. Ты что, охерел?

Масло это сказал так, чтобы потравить Глаза, авторитет Глаза в тюрьме его задевал.

Когда в камеру зашел старший воспитатель майор Рябчик и ребята опять загалдели, что сидеть в этой камере не хотят, что устроят кипеш, если их не переведут, Глаз стоял и молчал.

– Ну, Петров, как дела? Что молчишь? – спросил Рябчик.

– А что мне говорить? Все сказано. Если нашу просьбу не выполните, тогда заговорю я.

– Ишь ты, заговоришь. Ты что из себя блатного корчишь? Вспомни, как в прошлом году, когда сидел в тюрьме в первый раз, валялся на полу. – И Рябчик кивнул на дверь. Кивок можно было понять так, что Глаз валялся возле параши.

– Когда это я на полу валялся? – повысил голос Глаз.

– А когда обход врача был, ты на полу лежал.

– А-а, да. Лежал я на полу. Но ведь я ради потехи лег, показать врачу, что я больной и мне назад в камеру не зайти.

– Вот видишь, вспомнил. А говоришь – не валялся. Разве любой уважающий себя урка ляжет на пол?

Рябчик пошел на выход. Но перед дверью обернулся.

– Какой ты урка, ты утка, наседка.

Дверь захлопнулась, и Масло сразу накинулся на Глаза:

– Вот и Рябчик говорит, что ты наседка. Да еще на полу валялся.

Глаз потрясен. Рябчик, майор, старший воспитатель, тоже назвал его наседкой. Что такое? Будто все сговорились против него. Глаз сдержался и ответил:

– Если я на самом деле наседка, тюремное начальство разве об этом скажет? Да вы что! Настоящую наседку они оберегают, как родного ребенка.

– А откуда он мог это взять?

– Масло, разве ты не знаешь Рябчика? У него же привычка: подойдет к камере, приоткроет волчок, смотрит и слушает. Ты же во всю глотку орал, не наседка ли я. А он тут и зашел. От тебя и услышал. Ты вяжи этот базар.

– Ладно, не ори, в натуре, на меня. Давай ребят спросим, что они теперь о тебе думают.

Подвал и еще двое парней высказались против Глаза, а еще двое сказали, что трудно в этом разобраться. Ведь на него говорят тюремщики. Камера разделилась.

Положение получилось нехорошее. Как-то надо выкручиваться. Масло пер на него, и дело могло дойти до драки. «Так, – подумал Глаз, – если Масло кинется на меня, за него, наверное, все пацаны пойдут. Они же друг друга хорошо знают. Хотя эти двое и не катят на меня бочку. Но в драке я буду один. Что ж, схвачусь с четырьмя, Подвал: не в счет. Жить с клеймом наседки не буду. Здоровых сильно нет, я, пожалуй, с ними справлюсь, если зараз не кинутся. Если Масло вначале прыгнет один, я отоварю его и отскочу к дверям. Возьму тазик и швабру. Полезут – одного отоварю все равно. Потом, конечно, тазик и швабру вышибут. Но двое точно будут валяться на полу. С двумя пластанемся на руках. Пусть мне перепадет. X… с ним. А если свалить с ходу Масло и еще вон кто, поздоровее, то остальные и не полезут».

Масло заколебался – двое не поддержали. Он залез на шконку и оттуда честил Глаза. А Глаз сел на свою и ему не спускал.

А тут обед.

На прогулке Коха сказал:

– Неплохо бы в кедах или тапочках ходить на прогулку. Да и в камере тоже.

– А у нас в камере был взросляк, – отозвался Глаз, – Дима Терехов, он в тапочках в камере ходил.

– Дима Терехов? – переспросил Коха. – Мы с ним в КПЗ вместе сидели. А ты когда с ним сидел?

– В январе.

– Этого года! В январе! – поразился Коха.

По трапу наверху прошел надзиратель.

– Ладно, в камере продолжим, – сказал Коха.

– Ты не путаешь, что с Димой сидел в этом году в январе? – спросил Коха Глаза, вернувшись в камеру. – По какой он статье шел?

– Не путаю. Это была вторая камера, в которую меня посадили, когда привезли. Сидел он по восемьдесят девятой, а что украл, не помню.

– Я с Димой Тереховым сидел в КПЗ в начале прошлого года, – повернулся Коха к ребятам, – он шел – я точно помню – по восемьдесят девятой. Что же получается? Я освободился и опять попал, а он все под следствием. Даже за убийство быстрее заканчивают следствие.

– Если мы об одном говорим, значит, он подсадка, – сказал Глаз. – Коха правильно говорит: за кражу следствие вестись не будет так долго.

– Погоди, – сказал Коха, – обрисуй его.

– Ростом чуть выше меня. Худой. Лицо узкое. Кроме тапочек, он в трико всегда ходил. И так ласково разговаривал, но ни о чем не расспрашивал. Меня еще не крутанули тогда.

– Точно – он.

– Вот падла. Подсадка, значит. А ведь у нас в камере Толя Панин за убийство сидел. И шел в несознанку. И Чингиз Козаков тоже в несознанку. Но Дима, я помню, с ними никаких разговоров не вел. Вот, ребята, какие подсадки бывают. По году под следствием сидят. А ты, Масло, на меня катишь…

19

Через день ребят разбросали, а Глаза посадили к взрослякам. Камера находилась в одном коридоре с тюремным складом. Окно камеры выходило на тюремный забор, и на окнах не было жалюзи. О, блаженство! – на небо можно смотреть сколько хочешь. Если пролетал самолет, Глаз провожал, его взглядом, пока тот не скрывался за запреткой.

Мужикам Глаз на второй день продемонстрировал фокус: на спор присел тысячу раз. В камере охнули, и проигравший откатал его пятьдесят раз.

Наискосок от окна камеры малолетки днем сколачивали ящики, и Глаз как-то заметил знакомого. Вместе сидели, когда хотели убежать из тюрьмы.

– Сокол! – крикнул Глаз.

Сокол, перестав колотить, посмотрел на окно. Глаз крикнул еще. Сокол, позыркав по сторонам, подбежал к окну.

– Здорово, Глаз.

– Привет. Вас что, на ящики водят?

– Да, мы Рябчику все уши прожужжали, чтоб нам в камеру работу дали. Работу в камере не нашли, теперь на улицу водят. На ящики. Тебе сколько вмазали?

– Восемь. А тебе?

– Десять. Нас тут полкамеры, в которой мы тогда сидели. Они там дальше колотят, тебе не видно. Ну ладно, я пошел, а то не дай Бог заметят.

На ящики водили не все камеры малолеток, а лишь те, в которых был порядок. И только осужденных.

В хозобслуге тюрьмы – Глаз знал давно – работал Оглобля. Срок – два года. Вместе в Одляне сидели. Как земляки, в зоне последним окурком делились. Глаз сталкивался с ним несколько раз на тюремном дворе. Здоровались. И вот Глаз увидел Оглоблю в окно и окликнул. Он подошел. Глаз Оглоблей его называть не стал, так как тому его кличка не нравилась, и сказал:

– Серафим, дай пачку курева?

– У меня у самого мало, – ответил Оглобля и ушел.

Подошла очередь Глазу мыть полы. Но он сказал:

– Мыть не буду. Что толку. Вы через пять минут насорите. А полкамеры харкает на пол. Что, туалета нет? Я не харкаю и не сорю.

Мужики промолчали, но Димка, высокий шустряк лет тридцати, канавший возвратом на химию, сказал:

– Как это, Глаз, не будешь? Все моют. Правильно, сорят и харкают. Но если не мыть, по уши в грязи зарастем.

– Говорю – мыть не буду. Прекратят швырять бумагу и харкать, вымою с удовольствием.

– Ишь ты, условия ставишь.

Димка был с Глазом в дружбе и пер на него мягко. Он думал: Глаз вымоет пол. Но тот наотрез отказался, и Димку заело.

– Мужики, что будем делать с Глазом?

В камере сидело человек двадцать. Все молчали.

– Я предлагаю за отказ от полов поставить ему двадцать морковок.

– Какие еще морковки, – возразил Глаз, – морковки ставят, когда прописывают.

– А мы тебе за неуважение к камере. Ты лётаешь больше других. Все моют, а ты не хочешь. Кто за то, чтоб Глазу всыпать морковок?

Мужики зашевелились. Никто не видел, как ставят морковки. Несколько человек поддержало Димку.

Видя, что уже половина камеры на стороне Димки, Глаз сдался:

– Ставьте. Но не двадцать, а десять. Согласны?

– Согласны. Кто будет ставить? – спросил Димка, крутя полотенце.

– Ты и ставь, – ответили ему.

Он того и хотел.

– Хорошо, палачом буду я, – сказал он и посмотрел на волчок. – Стоп, а если дубак увидит? За малолетку в карцер запрут.

– А пусть кто-нибудь на волчок станет, – подсказал Глаз.

Молодой парень, Ростислав, подошел к волчку и закрыл его затылком. Глаз лег на скамейку, и Димка отпорол его.

– Ну вот, – сказал он под смех камеры, – теперь на один раз от полов освобожден. – Я хоть и не был на малолетке, но поставил тебе морковки неплохо. Горит задница?

– Горит, – сказал Глаз, и мужики засмеялись.

Ростислав был тихоня, до суда находился дома и никак не мог привыкнуть к тюрьме. Он мало разговаривал, и его тяготил срок в полтора года. В детстве ему делали операцию, и тонкий ровный шрам тянулся по животу. Как-то он пригласил Глаза к себе на шконку и попросил рассказать, как ему добавили срок. Глаз рассказал.

– У меня тоже есть нераскрытое преступление, – сказал Ростислав.

– Тише. Ну и что?

– Боюсь, а вдруг мне тоже добавят? Может, пойти с повинной?

– Что за преступление?

– Да ларек прошлым летом обтяпал. Ящик сигарет и коробку конфет утащил. Шоколадные конфеты жена любит. Я думал – в ларьке и водка будет.

– Чепуха, нашел преступление.

Ростислав ничком лег на шконку и заплакал в подушку.

– Да что ты, – стал утешать Глаз, – из-за двух ящиков плакать. Если б ты кого-нибудь замочил.

Ростислав приподнял голову, смахнул слезы и тихо сказал:

– Да у меня жена только что родила, а мне полтора года за драку дали. Вдруг еще добавят.

– Да брось ты. Кто об этом знает?

– Никто.

– Ну и молчи.

– А старое преступление через сколько лет могут вспомнить и дать срок?

– Так, – вслух размышлял Глаз, – тебе бы за это была восемьдесят девятая, часть первая. Нет, наверное, часть вторая. Ну, надо чтоб несколько лет прошло, и судить не смогут.

Малолетки из пятьдесят четвертой кричали Глазу, чтоб он просился к ним. Но он не надеялся, что его переведут. А как заманчиво ходить на тюремный двор и колотить ящики. Несколько часов в день – на улице. «И потом, – размышлял Глаз, – ящики грузят на машины, а машины выезжают за ворота, на волю. Можно залезть в ящик, другим накроют – и я на свободе. Вот здорово! Ну ладно, выскочу я на свободу. Куда средь бела дня деться? Я же в тюремной робе. (Глазу еще перед судом запретили ходить в галифе и тельняшке.) На свободе в такой никто не ходит. Даже грузчики или чернорабочие… Значит, так: до темноты где-то отсижусь, а потом с какого-нибудь пацана сниму одежду. Тогда можно срываться. Прицепиться к поезду и мотануть в любую сторону. А может, лучше выехать из Тюмени на машине. Поднять руку за городом – и привет Тюмени. Нет, вообще-то за городом голосовать нельзя. И с машиной лучше не связываться. На поезде надо. Конечно, на поезде. Точно».

Глаз, чтоб задержаться в тюрьме, написал в областной суд кассационную жалобу. Он был твердо уверен, что ему ни одного дня не сбросят.

Скоро пришел ответ. Срок не сбросили.