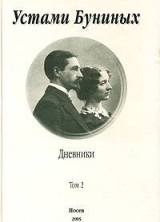

Текст книги "Устами Буниных. Том 2. 1920-1953"

Автор книги: Иван Бунин

Соавторы: Вера Бунина

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)

1921

[Дневники В. H. за этот год перепечатаны на машинке. Привожу выдержки:]

1 янв./19 дек.

[…] За четверть часа до «басурманского» Нового года я заснула. В 12 часов пришло все семейство Куприных с шампанским. Потом пришел Кузьмин-Караваев 1 . Он рассказал, что раз был на заседании «Объединенных Земств и городов», и его поразили отчеты. […] Отчет о типографии 350.000 франков – устроена она якобы для того, чтобы дать возможность работать беженцам, а работает там только 9 человек. […] Скоро они удалились.

Днем у нас долго сидел Мирский 2 . […] Был Ландау. […] Вечером у нас был Ельяшевич 3 . […] Струве он считает одним из крупных людей нашего времени. Говорили о «Деловом комитете». Его формула: «Можно войти в деловой комитет только тем, кто сумеет накормить беженцев, не растратив имущества русского. А то распродадут весь флот и, если падут большевики, не на чем будет перевезти ничего из Крыма в Одессу». […]

20 дек. / 2 янв.

Ян проснулся поздно. Настроение у него тяжелое. Он сказал: «вот поправился, а зачем – неизвестно. Хуже жизни никогда не было». […]

Вчера у Толстых […] были принц Ольденбургский, Фондаминский, Авксентьев, Тэффи, Балавинский, Ландау и еще кто-то. Ольденбургский очень интересуется эсерами и Толстой, с которым он уже на «ты», сводит его с ними. Устраивает его рассказ в их журнал.

23 дек. / 5 янв.

[…] Сегодня, когда мы садились в автомобиль, я видела в окне Авксентьева массу эсеровских голов, очень возбужденных и довольных. Приехал Виктор Чернов 4 . – «Они, кажется, вполне уверились, что опять их времечко настало, опять царствовать начнут», – сказал Ян, усмехаясь.

24 дек. / 6 янв.

[…] Вечером пришли Толстые, мы уговорили их пойти с нами к Ельяшевич. Там, кроме нас, Толстых, Куприных, были еще Бернацкие. Его я не узнала. Теперь ни один вечер не обходится без министра, хотя бы одного. Вот время! […] Были разговоры и о Петре Великом, главным образом, между Куприным и Толстым. Куприн нападал на Толстого, что он не так написал Петра. Куприн был сильно на взводе, но все обошлось благополучно.

Была музыка. Бетховен. […]

26 дек. / 8 янв.

Аминад зашел и рассказал несколько анекдотов.

Саша Койранский говорит, что он разваливает фронт у эсеров, он секретарь в «Современных записках».

30 дек. / 12 янв.

[…] Перед сном гуляли, говорили о том, почему партии […] всегда врут, уверяя, что их программа – это воля народа или воля пролетариата? В действительности, члены партии думают, что это хорошо, что это лучше для народа. […] Говорили и о будущем России, о том, что фактически ее поделят под видом окрайных государств, где будет протекторат то англичан, то французов, то немцев…

Ян сообщил, что вчера прочел у Герцена, как Гегель сказал привратнице: «Какая скверная погода», а она ответила: «Слава Богу, что такая-то есть, хуже было бы, если бы не было никакой». Герцен находит, что это мещанская психология. А ведь это сама мудрость!

1 / 14 января.

Утром, довольно рано для визита, разбудил меня звонок. Прибыл в Париж Гребенщиков 5 . Я отказалась будить Яна, ссылаясь на его болезнь. […] Днем был Мирский. […] У Толстых вчера пировали весело. Сняты были двери между столовой и салоном, и получилась большая комната. […] Было решено встречать Новый год в 10 часов, в час, когда в России полночь. […]

Вначале было довольно неоживленно, даже грустно. Все только усердно ели с сосредоточенным видом. Как бывало в 18-ом году в Москве весной. […] В 10 часов, подняв стаканы, мы выпили за всех близких, оставшихся в России. Потом […] все немного повеселели. Но разожгло, «раскипятило и воспламенило» всех цыганское пение. Пела Шишкина-Афанасьева, которую теперь пропагандирует Аминад, и чуть ли не все пустились в пляс. Даже Ян не удержался, несмотря на сердце, сделал несколько цыганских движений, с таким выражением, что привел всех в восторг. […]

В полночь мы, Куприны и Яблоновские ушли. […]

Гребенщиков рассказывал, что его жена шьет ему костюмы. Вот молодец! […] Он жил, как бедняк, в Одессе, а потом поехал в Крым и дачу построил. Далеко пойдет и богат будет. И как он ненавидит большевиков, ненавистью мужика, собственника. И сила в нем большая. Но обидчив, как семинарист, и совершенно невоспитан.

7 / 20 января.

Заседание в Комитете прошло сегодня не очень гладко […] Когда обсуждался вопрос о просьбе Куприна дать ему 1000 франков, то Д. сказала: «если нет денег, то нельзя жить вдвоем в 4 комнатах». (А их трое!) Значит, писателю нельзя иметь отдельного кабинета для занятий!? […]

Вечером Ян с Толстым пошли к Мережковским. Я осталась дома до прихода Аитова. […] Аитов проводил меня до Мережковских […] Говорили о плане «Дневника писателей», который хорошо было бы издавать еженедельно, в виде тетрадки […] Потом говорили об Ангеле и Дьяволе. Затем Мережковский развивал мысль, что биография писателя иногда важнее его творений. Толстой не соглашался. […]

8 / 21 января.

[…] Вечером был Ландау, который получил письмо от своих, что они в Ровно. Он был взволнован, растерян и, может быть, поэтому очень интересен. Просидел у нас до 12 часов. Обедал он вместе со Шполянским, Инбером и Габриловичем. Пол-обеда шел разговор о Яне.

– И представьте, что очень редко бывает – все четверо хвалили его. Один даже доказывал, что он очень добрый.

– Конечно, Шполянский, – перебила я.

– Почему вы угадали?

– Потому что я знаю, как он относится к Яну.

9/22 января.

[…] Вечером Ян уехал на заседание в «Общее Дело», а я пошла к Ельяшевич. Там был полковник Тарновский, который изобрел пушки для обстреливания аэропланов. Чертежи остались на Путиловском заводе и вместе с 40 пушками попали в руки большевиков […] Тарновский уверен, что в головах рабочих и крестьян революция уже миновала, и взять их может всякая власть только так: рабочим дать одежду, стол и дом, крестьянам – землю в собственность. […]

Я вернулась раньше, потом приехал Ян. Он рассказывал, что на заседании шла речь об «объединении». Григорий Алексинский говорил, что нужно объединиться всем от монархистов до социал-демократов, но без учредиловцев. […]

10/23 января.

Днем Гиппиус с Влад. Анан. 6 […] Темы самые разнообразные: о каком-то новом объединении, в которое входит и Руднев, и Балавинский, и Карташев, и Мережковские, и куда приглашают Яна. О журнале-дневнике писателей, где каждый писал бы все, что вздумается. […] О литературе. З. Н. судит обо всех свысока. Она параллельно читала Бунина и Куприна. – «Полная противоположность во всем у вас». Укоряла Яна за «Клашу»: – «Немилосердное отношение к читателю. Писатель должен учить, а вы даете лишь картину». […]

11/24 января.

[…] Моросил дождь. Как всегда, центр горел огнями, спешили пешеходы, мчались автомобили или стояли заторами. Зашли за пудрой, где нас обдали духами. Заходили в кондитерскую за русскими конфетами. И зачем нужны русские тянучки, когда столько французских конфет, ничуть не хуже русских, здесь приготовленных? Вообще меня раздражает умиленное отношение к «русским» блюдам. […]

12/25 января.

– Если не будет большевиков, то Алексинский будет бороться с эс-эрами, не будет эс-эров, то он найдет, с кем бороться – вот борец по профессии, – говорил Ян. […]

13/26 января.

[…] Прочла статью Мережковского. Очень риторично. Ловко написано. Но почему-то не верится, что у него «снята кожа». Слишком много остроумия, метких слов без крови, а это трогает лишь ум, оставляя спокойным сердце. […]

15/28 января.

Странный человек Ян: когда на него не обращаешь внимания, он тотчас начинает быть внимательным и даже нежным. […]

16/29 января.

Были в музее у Мейнгарда, бывшего мирового судьи. Он работал в комиссии по собиранию материалов о большевистских зверствах, портретов деятелей революционного времени и т. д. Рассматривали портреты большевиков. Их 3 категории: звероподобные, фанатичные и евреи, большей частью, с красивыми лицами, задумчивыми глазами. Есть в этом собрании ящик с челюстями – челюсти убитых генералов. […]

Вечером у нас Толстой с Куприным переделывали из «Жидкого солнца» пьесу для кинематографа. Ян присутствовал и иногда давал советы […]

17/30 января.

[…] Обедали у Ельяшевич. Вас. Бор. развивал планы основания здесь академии для спасения русской культуры в лице писателей и ученых. […]

20 янв./2 февраля.

[…] Утром к нам заходил Мережковский. Вел беседу о Христе: «Главное теперь нужно знать, какое у кого отношение к Христу». Беспокоится, чем жить. Опять говорил о «Дневнике писателей», – редкий случай, такое множество писателей в одном центре, непременно следует этим воспользоваться, а между тем, все живут вразброд.

21 янв./З февраля.

[…] Сейчас у нас сидит Штерн 7 . Пришел узнать о здоровье Яна. Он ушел из «Общего дела» […] долго и пространно объяснял свое политическое кредо. Когда он ушел, Ян […] сказал:

«Все это не спроста. Он, вероятно, с Милюковым войдет в „Последние Новости“, многих, конечно, оттуда выпрут. Аристократия и правящие круги, чорт знает, что делают, по-русски, себе на погибель, а с другой стороны, когда будут писать про революцию, писать будут лучше, чем про французскую. Тогда учтут, что наши „зубры“ дали своих детей, которые и положили головы за други своя и в корниловские дни и после. Список знатных фамилий будет длинный, и какие юноши. Это тебе не краса и гордость революции. А что делала демократия? Низы грабили, а наверху болтали. Я исключаю простого обывателя, который и там и сям просто умирал».

Штерн говорил, что в России скорее примут красного генерала, чем генерала типа Врангеля. […] говорит, что эс-эры мечтают пока о власти, а социализм они будут вводить исподволь.

22 янв./4 февраля.

Приехал Струве. Вошел к нам взъерошенный. И первый вопрос: «Есть рассказ?»

[…] в первой книжке статья Шульгина, затем статья о Блоке. Едва ли выйдет что-либо из этой затеи, особенно слабо будет в беллетристическом отношении.

Завтрак с Топорковым тоже ничего утешительного не дал. Денег у «Общего дела» нет. Топорков просил Яна писать, но в кредит. […] В «Земле» тоже касса пуста. […]

23 янв./5 февраля.

[…] Вчера был Толстой. Пришел расстроенный. Я спросила, не случилось ли что? Нет, ничего. […] в конце концов, он развеселился, хотя перед уходом я опять заметила у него блеск ужаса в глазах. Сегодня была Наташа и рассказала, что вчера они поссорились: был день ее рождения, а Алеша не поздравил ее и весь день его не было дома […] Обедала она с Балавинским, ужинала со Шполянским. […] Наташа похорошела, ее пьянит успех. […] Есть муж, заботящийся о хлебе насущном, не мучающий ее ревностью. […]

24янв./6 февр.

[…] Год тому назад мы распрощались с Буковецким и в последний раз прошли по одесским улицам. […]

25 янв./7 февраля.

Вернулись от Толстого. Наташи не было дома. […] я сидела в кресле и слушала разговоры двух писателей. Алеша уверял, что в марте конец большевикам. […] Потом они говорили о положении писателей, о гонорарах, которые хотел предложить Струве. […]

28 янв./10 февраля.

[…] Потом к нам пришли Мережковские и Ельяшевич. Толстой почему-то очень боится Мережковских. Все время нас останавливал, когда мы громко смеялись или что-либо возражали им. В нем есть что-то непонятное. Почему такой трепет перед ними? Они держатся просто и не требуют никаких привилегий по крайней мере в обхождении.

Главная тема разговора – издание «Дневника писателей». […]

29 янв./11 февраля.

У нас завтракают Струве и Шполянский. […] Петр Берн. [Струве. – М. Г.] думает, что Россия в будущем будет жить с Германией и Балканами, а поэтому, по его мнению, нужно переезжать на Балканы. […] Струве удивляется, как до сих пор интеллигенция не понимает, какая разница между Россией до 17 октября 1905 г. и Россией после этой даты. И вот за это непонимание теперь и расплачивается […] много было сделано Россией в промежуток между 17 окт. 1905 и 27февр. 1917 г. […]

30 янв. /12 февраля.

[…] Был князь Аргутинский 8 , очень милый и редко порядочный человек. Рассказал под секретом, что у его близких знакомых покупают сахарные заводы на Украине за миллион фунтов стерлингов. А во-вторых, из Швейцарии слух от самого Скоропадского, что с помощью немцев будет восстановлена гетманщина, но Скоропадский просил передать что он русский монархист, а все до поры до времени. […]

13/26 февраля.

Вчера Куприны, Ландау, Шполянский и мы обедали у Толстых. Обед был тонкий, с шампанским-асти. После обеда все отправились к Рябушинской 9 на вечер. Она очень странная женщина, некрасивая, но очень приветливая, милая, хотя, конечно, большая истеричка. Живет она в мастерской и любит приглашать к себе всех более ли менее известных людей, хочет устроить салон. Но народу было так много, что даже теряется всякий смысл этих собраний, хорошо еще, что ее ателье высокое и воздуха достаточно. Стены увешаны картинами, но рассмотреть их не удалось. Много титулованных, богатых евреев, Маклаков с Марусей […] художники, общественные деятели и красивые дамы. […]

14/27 февраля.

Забежала к нам Рябушинская, протараторила что-то и убежала. […] «У меня все или имена, или титулованные, или денежные мешки бывают. Некрасивых женщин я не приглашаю. […] Но вы заметили, какая у меня дисциплина? Я всех держу в руках. […] Меня всюду приглашают на обеды, но я не могу никуда попасть».

15/28 февраля.

Вчера обедали в кабачке. Угощал Карташев. Много говорили о религии, православной и католической церквах. Карташев горячо нападал на католическую церковь за их гордыню – только священнослужители принимают Причастие в двух видах: вино и хлеб, а всем остальным дается лишь хлеб.

22 февр./7 марта.

Вчера вечером, весь мокрый, пришел к Ельяшевич Струве. Он получил телеграмму от сына из Берлина: «Большевицкое правительство свергнуто» 10 . Они не верят, но взволновались очень. […]

[С этого числа начинаются и записи Ивана Алексеевича Бунина за 1921 год. Записи перепечатаны на машинке. Привожу выдержки.]

Понедельник 22 февр./7 марта, 1921 г. Париж.

Газета удивила: «На помощь!» Бурцева, «Спешите!» А. Яблоновского («Хлеб в Крон[штадте] должен быть не позже вторника или среды!») […] Неужели правда это «революция»? […] До сегодня я к этой «революции» относился тупо, недоверчиво, сегодня несколько поколебался. Но как и кем м. б. доставлено в Кр[онштадт] продовольствие «не позже среды»? Похоже опять на чушь, на русскую легкомысленность. […]

Вечером Толстой. «Псков взят!». То же сказал и Брешко-Брешковский. Слава Богу, не волнуюсь. Но все-таки – вдруг все это и правда «начало конца»!

23 февр./8 марта.

[…] С волнением (опять!) схватился нынче за газеты. Но ничего нового. В «падение» Петерб. не верю. Кр. – может быть, Псков тоже, но и только. […]

Вечером заседание в «Общ. Деле», – все по поводу образования «Русского комитета национ. объединения». Как всегда, бестолочь, говорят, говорят… […]

Возвращался с Кузьм[иным]-Караваевым. Он, как всегда, пессимист. «Какая там революция, какое Учр. Собр.! Это просто бунт матросни, лишенной советской властью прежней воли ездить по России и спекулировать!»

25 февр./10 марта.

По газетам судя, что-то все-таки идет, но не радуюсь, равнодушие, недоверие (м. б. потому что я жил ожиданием всего этого – и каким! – целых четыре года.)

[…] Американский Кр. Кр. получил депешу (вчера днем), что «Петроград пал». Это главное известие. […]

Вчера до 2-х дочитал «14 Декабря». Взволновался, изменилось отношение к таланту Мережковского, хотя, думаю, это не он, а тема такая. […]

28 февр. /13 марта.

Дело за эти дни, кажется, не двинулось с места. Позавчера вечером у меня было собрание-заседание Правления Союза Рус. Журналистов, слушали обвинение Бурцева против Кагана-Семенова […] Бурцев заявил, что он, Каган, был агентом Рачковского. Были А. Яблоновский, Мирский, С. Поляков, Гольдштейн, Толстой, Каган и Бурцев. – Яблоновский сообщил, что получены сведения о многих восстаниях в России, о том, что в Царицыне распято150 коммунистов. Толстой, прибежавший от кн. Г. Е. Львова, закричал, что, по сведениям князя, у большев. не осталось ни одного города, кроме Москвы и Петерб. В общем, все уже совсем уверены: «Начало конца». Я сомневался.

Вчерашний день не принес ничего нового. Нигде нельзя было добиться толку даже насчет Красной Горки – чья она? […]

Нынче проснулся, чувствуя себя особенно трезвым к Кронштадту. Что пока в самом деле случилось? Да и лозунг их: «Да здравствуют советы!» Вот тебе и парижское торжество, – говорили будто там кричали: «Да здравствует Учр. Собр.!» – Нынче «Новости» опять – третий номер подряд – яростно рвут «претендентов на власть», монархистов. Делят, сукины дети, «еще не убитого медведя». […]

1/14 марта.

[…] Прочел «Нов. Рус. Жизнь» (Гельсингфорс) – настроение несколько изменилось. Нет, оказывается, петерб. рабочие волновались довольно сильно. Но замечательно: главное, о чем кричали они – это «хлеба» и «долой коммунистов и жидов!» Евреи в Птб. попряталась, организовывали оборону против погрома… Были случаи пения «Боже, Царя храни».

У нас обедал Барятинский. Затем мы с Куприным и Толстым были в Бул[онском] лесу на острове.

2/15 Марта.

[…] Савинков в «Свободе» все распинается, что он республиканец. А далеко не демократически говорил он, когда мы сидели с ним по вечерам прошлой весной, перед его отъездом в Польшу!

[Из записей Веры Николаевны:]

12/25 марта.

[…] Поляков много и долго говорил о «Деревне». Ландау сострил: – Новость. Поляков открыл «Деревню». – И правда Поляков признался, что раньше он этой книги не читал, да и вообще мало читал Бунина, а теперь, прочтя, пришел в восторг. […]

13/26 марта.

[…] Прочла «Дневник» Гиппиус. Как все интересно, что относится к России. […] Ян сказал: – Вот Гиппиус интеллигентная женщина, а Наташа и Тэффи неинтеллигентные, хотя Тэффи умна, умнее Гиппиус. Но все они – не добрые. […]

20 м./2 апреля.

У нас обедал Т. Ив. Полнер. Он много рассказывал. Рассказывает он хорошо, художественно. Вспоминал Чехова, Гольцева, Лаврова…

Одно время Чехов тоже много пил вместе с «Русской Мыслью». Иногда […] всю ночь перекочевывали из ресторана в ресторан. – «Вероятно, от этого сильно попортилось здоровье Антона Павловича.» […]

Когда пили в «Русской Мысли», участники любили говорить речи. Раз приехал Чехов, стали его чествовать, а он взял да и завел речь о том, каким крючком какую рыбу нужно удить.

– Я один раз видел, как рассердился Чехов. Кто-то за обедом предложил послать телеграмму Короленко. Лавров стал говорить против, указывая, что Короленко не всегда честно относился к редакции, – намек на неотработанный аванс. Чехов так рассердился, что побежал сам послать телеграмму. […]

21 м./3 апреля.

[…] Вечером у Куприных набился народ: Яблоновские, Толстой, Брешко, Ладыженский и, несмотря на плакат: «Без политики», весь вечер говорили о ней.

[Из дневника И. А. Бунина:]

1/14 Апр.

Вчера панихида по Корнилове. Как всегда, ужасно волновали молитвы, пение, плакал о России.

Савинков в Париже, был у Мережковских. Он убежден, что осенью большевикам конец. В этом убежден, по его словам, и Пилсудский, «который как никто осведомлен о русск. делах».

2/15 Апр.

[…] «Полудикие народы… их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражд. жизни, легкомыслие и жестокость…» («Калит. Дочка»). Это чудесное определение очень подходит ко всемурус. народу.

«Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких нравственных потрясений…»

«Те, которые замышляют у нас переворот, или молоды, или не знают нашего народа, или уже люди жестокосердые, которым и своя шейка – копейка и чужая головушка – полушка…» («Кап. Дочка») […]

4/17 Апреля.

Опять идет снег, белый, хлопьями. Лежу со льдом, – опять кровь. Вчера приехал Манухин 11 , мы хотели его устроить на квартире Куприных, которые уезжают в Севр. Говорит, что отношение к советской власти резко ухудшилось со стороны всехв России – он из Птб. всего полтора месяца, – убежден, что нынешним летом все кончится. Но настроение там у всех еще более подавленное, мало осталось надежд на иностр. или белую помощь. […]

Читаю Соловьева – т. VI. […] Беспрерывная крамола, притязание на власть бояр и еще неконченных удельных князей, обманное «целование креста», бегство в Литву, в Крым, чтобы поднять врагов на Москву, ненасытное честолюбие, притворное раскаяние («бьют тебе челом, холоп твой») и опять обман, взаимные укоры (хотя слова все-таки были не нынешние; «хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество…»), походы друг на друга, беспрерывное сожжение городов, разорение их, «опустошение дотла» – вечные слова русской истории! – и пожары, пожары… […]

5/18 Апр.

Карташев прислал несколько номеров советских газет. Уж, кажется, на что хорошо знаю советскую прессу – и все таки опять поражен. Да, никогда еще в мире не было ничего подобного по гнусности и остервенелости повторения одного и того же в течение четырех лет буквально изо дня в день, из часа в час! […]

6/19 Апреля.

Уехали на дачу в Севр Куприны. Мне очень грустно, – опять кончился один из периодов нашей жизни, – и очень больно – не вышла наша близость. […]

Была Гиппиус. О Савинкове: читал доклад о своей деят[ельности] у Чайковского, – грубое хвастовство – «я организовал 88 пунктов восстаний, в известный момент они все разом ударят…» Парижской интеллигенции грозил: «Мы вам покажем, болтунам!» С языка не сходит «мужик» – «все через него и для него», «народ не хочет генералов». Я сказал Гиппиус: что-же этот народ за ним не пошел, – ведь он не генерал? Что значит «организовал»? Ведь тут легко что угодно врать! А насчет «мужика» совсем другое говорил он мне прошлым летом! – «Пора Михрютку в ежовые рукавицы взять!»

8/21 Апр.

[…] Герцен все повторял, что Россия еще не жила и потому у нее все в будущем и от нее свет миру. Отсюда и все эти Блоки!

[Из дневника Веры Николаевны:]

10/23 апреля.

[…] Прочла в «Последн. Нов.», что в «Союзе литераторов и журналистов в Париже» председателем избран Милюков, а товарищем председателя – Ян. И Ян это узнает из газет. После последнего заседания прошла почти неделя и никто не удосужился об этом известить Яна. Конечно, Ян сейчас же послал заявление и Милюкову, и в газету, что он отказывается от этой чести. […]

Днем мы были на лекции Бальмонта. Он смело говорил о большевиках, были и лирические отступления. Контрреволюция приобрела еще одного сторонника. […] Вернувшись домой, мы застали у нас Толстого. Пришел нас звать на чтение его последнего рассказа «Никиты Шубина». […]

11 /24 апреля

[…] Вечером у нас гости: Алданов, чета Гребенщиковых, Потресов, чета Кречетовых 12 , Алексинская, Яблоновский, чета Голобородько. […] Вечер прошел очень оживленно. […] Много кричали по поводу Распутина. […]

13/26 апреля.

[…] бедная Рябушинская скончалась. […]

Толстой сделал вчера скандал Т. Ив. Полнеру за то, что тот не мог дать ему сразу денег за рассказ «Никита Шубин», т. к. еще не было постановлено в Объединении, брать ли этот рассказ для беженских детей или нет […]

Ян после завтрака […] возвращался с Поляковым и Толстым. […] Толстой снова кричал, что он «творец ценностей», что он работает. На это Ян совершенно тихо:

– Но ведь и другие работают.

– Но я творю культурные ценности.

– А другие думают, что творят культурные ценности иного характера.

– Не смей делать мне замечания, – закричал Толстой вне себя, – Я граф, мне наплевать, что ты – академик Бунин. – Ян, ничего не сказав, стал прощаться с Поляковым […] потом он говорил мне, что не знает, как благодарить Бога, что сдержался.

Тих. Ив. [Полнер. – М. Г.] очень расстроен, не спал всю ночь. И правда, он всегда старался помочь писателям […] и вдруг такое оскорбление. Ян, как мог, успокоил его. И прямо оттуда поехал к Тэффи на репетицию писательского спектакля. […]

Когда пришел Толстой, он подошел к Яну и сказал: «Прости меня, я чорт знает, что наговорил тебе», и поцеловал его. […]

Все это я записала со слов Яна. […]

18 апр./1 мая.

Наш Светлый Праздник. Встретили мы его в церкви. […] Сначала Толстые стояли от нас поодаль. Но после христосования они позвали к ним разговляться. […] таким образом, окончательно помирились Ян и Алеша. […]

27 апр./10 мая.

[…] Вечер мы провели с Эренбургом 13 . Вид у него стал лучше, он возмужал. Кроме нас, был приглашен только Ландау. Сначала Эренбург рассказывал все спокойным повествовательным тоном. Неожиданно пришел Бальмонт, который тотчас же сцепился с ним.

Бальмонт: У большевиков во всем ложь! И как иллюстрацию, привел, что Малиновский, архитектор, друг Горьких, сидя у Кусевицкого, развивал теорию, как устроить супопровод, чтобы в каждый дом можно было доставлять суп, как воду.

– А я в тот день ничего не ел, воровал сухари со стола, стараясь схватить еще и еще, чтобы другие не заметили, – задорно говорил Бальмонт.

Эренбург: Мне тоже приходилось воровать, но не в Советской России, а в Париже. Иногда воровал утром хлеб, который оставляют у дверей. И часто, уходя из дому богатых людей после вечера, подбирал окурки, чтобы утолить голод, в то время как эти люди покупают книги, картины.

– Ну, да мы знаем, кто это, – вставил Толстой, – это наши общие друзья Цетлины.

Все засмеялись.

Очень трудно восстановить ход спора между Бальмонтом и Эренбургом, да это и не важно. Важно то, что Эренбург приемлет большевиков. Старается все время указывать то, что они делают хорошее, обходит молчанием вопиющее. Так он утверждает, что детские приюты поставлены теперь лучше, чем раньше. – В Одессе было другое, да и не погибла бы дочь Марины Цветаевой, если бы было все так, как он говорит. Белых он ненавидит. По его словам, офицеры остались после Врангеля в Крыму главным образом потому, что сочувствовали большевикам, и Бэлла Кун расстрелял их только по недоразумению. Среди них погиб и сын Шмелева… 14 Трудно представить себе, что теперь с его родителями. По рассказам Эренбурга, телеграмма, которой отменялся расстрел, опоздала. Эренбург бежал из Крыма, где белые его будто бы чуть не утопили. За что? Добрался до Тифлиса, а уж оттуда в Москву. В Крыму он голодал. В Москву явился в таких штанах, что даже в мужском обществе нельзя было снять пальто. В Москве он прожил 5 месяцев. Две недели его не трогали. Он объявил вечер стихов. На вечере его арестовали и отправили в Че-ка, где продержали 3 дня. Обращение с ним было хорошее, как «при царском режиме». На допросе выяснилось, что его обвиняют, что он агент Врангеля, и что донес на него один писатель. Он объяснил, как его преследовали в Крыму, что он там выстрадал, кроме того, кто-то из сильных из советского мира хлопотал за него, и его выпустили. Он начал заниматься детскими приютами, получил академический паек, паек на обед в Метрополе, где живет его товарищ по гимназии Бухарин. Затем он выступает на вечерах, а к марту месяцу получает командировку за границу. Едет в спальном вагоне до самой эстонской границы…

Почему же, если так там хорошо, он уехал за границу? И откуда у него столько денег, ведь в Москву он явился без штанов в полном смысле слова? Неужели скопил за 5 месяцев? И как его выпустили? Все это очень странно. […]

Он очень хвалил Есенина, превозносил Белого. […] Потом он читал свои стихи. […] Писать он стал иначе. А читает все так же омерзительно. Толстые от стихов в восторге, да и он сам, видимо, не вызывает в них отрицательного отношения.

Когда, уходя, я сказала Наташе, что Эренбург рисует жизнь в России не так, как есть, она вдруг громко стала говорить:

– Нет, лучше быть в России, мы здесь живем Бог знает как, а там жизнь настоящая. Если бы я была там, я помогала бы хоть своим родителям таскать кули. А тут мы все погибаем в разврате, в роскоши.

Явозразила – живем мы здесь в работе, какая уж там роскошь!

[…] Вообще, Толстые делят людей на нужных и ненужных, и нужных сильно оберегают от мнимых соперников.

Возвращались с заседания с М. С. Цетлиной. Эренбург произвел на нее ужасное впечатление, так же, как и на «Мишечку». Эренбург говорил у них: – «Во власти большевиков есть творческое начало, большевиков некем заменить».

Я поделилась своим впечатлением об Эренбурге. Рассказала, что Ян за весь вечер не произнес ни единого слова и почти «заболел» после этого свидания. Передала его слова: «То, что говорит Эренбург, душа принять не может». А Толстые этого не понимают… И Наташины тирады насчет подлой жизни здесь очень противны. Кто им велит здесь вести такую жизнь, какую они ведут?

Вечер Гребенщикова прошел так, как он хотел – были и генералы, как на свадьбе, да и вид у него был какой-то жениховский. А какой у него страшный лоб! Высокий, в пол-лица. […]

[Из дневника Ив. Ал. Бунина:]

6 мая (пятница) 21 года.

Был на похоронах Кедрина. Видел его в последний раз в прошлую субботу, еще думал онем: «Да, это все люди уже прошлого времени, – заседания, речи, протесты…» Он принес нам – это было заседание Парламентского Комитета – свой проект протеста на последнее французское офиц. сообщение о Врангеле. Опять протестовать? – говорили мы с Кузьм[иным]-Карав[аевым]. Да и все полагали, что это просто бесполезно. Однако, он настаивал. Всем хотелось разойтись – из неловкости стали слушать. Волновался, извинялся – «это набросок» – путался, я слушал нетерпеливо и с неловкостью за него. Мог ли думать, что через неск. дней он будет в церкви?

Нынче прелестн. день, теплый – весна, волнующая, умиляющая радостью и печалью. И эти пасх[альные] напевы при погребении. Все вспоминалась молодость. Все как будто хоронил я – всю прежнюю жизнь, Россию…

[Из записей Веры Николаевны:]

14/27 мая.

[…] Манухин развивал идею, что все-таки большевики делают хорошо, что заботятся о мозге страны, т. е. о писателях, ученых, артистах и т. д. […]

16/29 мая.

Лекция, вернее, – продолжение диспута по поводу доклада Шестова 15 «Де профундис». Говорили Демидов 16 , Чайковский, Мережковский.

Демидов […]: мы только тогда можем по-настоящему бороться и побороть большевиков, когда мы будем истинно религиозными и когда материализму большевиков будет противопоставлено христианство. […]

Затем около часа говорил Чайковский. Говорил он очень элементарно, но искренне […] развивал идею, что если может существовать коммуна, то только на религиозном основании. […]

После его речи был перерыв, а после перерыва, запел Мережковский и пел он о вакханках, о Дионисе. Все это было интересно само по себе, но каждый говорил свое, а не на тему, на которую читал Шестов. […]

За недостатком времени Мережковскому так и не удалось кончить, а Шестову многоречивые оппоненты даже не дали возможности сказать заключительного слова.