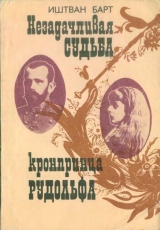

Текст книги "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа"

Автор книги: Иштван Барт

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)

Миф уже оказывает свое воздействие.

ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ

В то время как по всей монархии в домах для умалишенных множится число мнимых Рудольфов (и Марий, конечно), а Рудольф подлинный, покоящийся в склепе церкви капуцинов, превращается в туристскую достопримечательность, премьер-министр и придворная канцелярия (то есть наиболее надежные и верные служащие) по личному (и наверняка тайному) распоряжению императора берутся за дело, чтобы упорным и кропотливым трудом вытравить Майерлинг из истории правления Франца Иосифа I. Император не желает вспоминать – или хочет, чтобы только он один и помнил, – о своем недостойном сыне.

Граф Тааффе и его подчиненные проделали почти безупречную работу, правда, с помощью самой истории, неожиданной и непредвиденной: время великодушно (в духе воли покойного императора) исправило кое-какие мелкие упущения и уничтожило (в силу своей природы) даже то, что рьяные чиновники забыли изъять из документов. И не окажись барон Краус человеком столь осторожным, старательным, педантичным и организованным, не предусмотри он (по принципу "лучше заранее бояться, чем потом враз напугаться"), что головоломка с исчезновением барышни Вечера может и для него обернуться неприятностями, – не сделал бы подробнейших записей, спрятанных им не в официальном, а в куда более секретном архиве (на всякий случай – а поскольку таковой не представился, то архив отыщется лишь в 1955 году в Берлине; именно в Берлине!); далее, если бы граф Хойос и баронесса Вечера не испытывали потребность оправдаться перед лицом определенных молчаливых (?) обвинений и если бы графиню Лариш на протяжении ее долгой жизни и глубокой старости не стесняли столь унизительные для княжеского отпрыска финансовые затруднения (что понятным образом подстрекнуло в ней жажду мести и развязало ее длинный и злобный язык), – тогда история эта бесследно канула бы 8 вечность, и, выражаясь поэтически, лишь призрачный огонек мифа тусклым, затухающим светом озарял бы монастырь в Майерлинге. Это, однако, ничуть не уменьшает заслуг так называемой тайной комиссии: все, до чего она могла добраться, было уничтожено, и как будто бы окончательно и бесповоротно. Не сохранилось ни одного подлинного документа или чего-либо такого, что можно было бы счесть доказательством (той или иной истины о происшедшем). Даже предметы обстановки в Майерлинге и апартаментах наследника в Бурге были устранены: снабженные инвентарными номерами столы, стулья, шкафы и кровати разошлись по посольствам монархии в Риме, Белграде, Санкт-Петербурге. Клочок обоев размером с ладонь, оторванный со стены одним из каменщиков во время перестройки замка под монастырь, обрел ценность чуть ли не вещественного доказательства – конечно, если допустить, что вся эта невероятная история б действительности случилась. Кстати сказать, потомки того каменщика хранят бумажный клочок как реликвию.

Миф все еще не утратил своей силы.

*

Исторический гротеск продолжается.

Второго февраля, на рассвете, придворный телеграфист Шульдес проснулся оттого, что кто-то тряс его за плечо; Алоиз Цвергер, управляющий майерлингским замком, поднял его с такими словами: «"Сюда пожаловал доктор Манагетта из баденского округа и просит вас зайти в канцелярию". Молодой чиновник сидел в окружении полицейских за письменным столом, на котором рядом с подсвечником лежал огромный кавалерийский револьвер. Доктор Манагетта протянул мне заранее заготовленную подписку, – пишет Шульдес в мемуарах, обнаруженных после его смерти, – в которой значилось, что я, как и все остальные участники майерлингской истории, письменно обязуюсь молчать о событиях последних дней, хранить тайну до самой смерти и по мере возможности успокаивать взбудораженное общественное мнение. Вся сцена выглядела весьма театрально, однако же по лицам господ было видно, что для них дело сие – смертельной важности».

Можно предположить, что это было первое мероприятие "комиссии по уничтожению следов" (а возможно, ее вообще не существовало), которая свою работу и впрямь расценивала как задание "смертельной важности". Следующим ее шагом было прекращение следствия, автоматически начатого придворной канцелярией: отложили, а затем и вообще отменили допросы (к примеру, никто и никогда не опросил высокопоставленных свидетелей и участников), свидетелям не устроили очной ставки (хотя противоречивых данных было больше чем достаточно) и показания их не сопоставили, а между тем даже был назначен час, когда всем надлежало явиться в придворную канцелярию, но в последний момент явка была отменена. Потому-то и испытывал граф Хойос потребность изложить свои впечатления на бумаге. Мемуары его лишь после распада империи обнаружились в архиве, куда граф сдал их на хранение. "Комиссия", судя по всему, не подозревала об их существовании, иначе вряд ли обошла бы своим вниманием.

Были не только изъяты прощальные письма (вкупе со всей частной корреспонденцией Рудольфа, каковую готовы были даже приобрести за деньги, если не оказывалось иной возможности заполучить ее), и не только удалены из архива министерства иностранных дел загадочные телеграммы графа Каройи (или в их исчезновении повинна рассеянность истории?), и не только протокол вскрытия вместе со всеми материалами следствия стал закрытой документацией министерства внутренних дел, не только все содержимое письменного стола Рудольфа в Бурге было присоединено к прочим "засекреченным" документам (та часть, что не была сожжена: Damenbriefe, interessante Briefe[31]31

Письма от женщин, интересные письма (нем.).

[Закрыть]), но и донесения, протоколы (пожалуй, так никогда и не сданные в архив) следственной комиссии, поспешно высланной тогда в Майерлинг придворной канцелярией, да и револьвер тоже. Наконец, от внимания графа Тааффе (?) не ускользнула даже книга рецептов придворной аптеки: в ней недостает определенных страниц, касающихся Рудольфа, а на листах, ловко вклеенных (скорее всего) взамен изъятых, фигурируют иные лекарства, применяемые при банальных легких недомоганиях и невинных, ничем не примечательных лечебных курсах. Уж не следы ли лечения "Kavalierskrankheit" (вульгарно выражаясь: половой болезни) были уничтожены длинными руками премьер-министра и министра внутренних дел? Или, может, предполагалось утаить катастрофический рост содержания морфия в каплях, первоначально применяемых как средство против кашля? (Тогда, значит, все же правда, что?..)

К австрийскому министру внутренних дел, иными словами, к премьер-министру графу Тааффе, совмещавшему обе эти должности, неизбежно ведут последние известные или во многих случаях лишь предполагаемые, умозрительные следы всех письменных материалов, которые касались личной жизни наследника и его смерти от любви и которые в глазах венценосного родителя представлялись позорными и опасными для государства (ненароком обретшими политический смысл). Граф Тааффе забрал к себе всю эту кипу бумаг (наверняка по поручению императора, а то и из его собственных рук) и в 1893 году, когда его правительство наконец-то пало (чему бедняга Рудольф мог порадоваться лишь с того света), прихватил эти документы с собой в Чехию, куда он удалился на покой в свой замок. Естественно – то есть в силу природы самого дела, – нельзя знать точно (можно лишь догадываться), какие документы получил бывший премьер-министр на сохранение – вероятно, опять-таки по воле императора, который тогда (по опыту долгих лет правления) уже мог предвидеть, что рано или поздно откроется любой, даже самый секретный архив, а потому (весьма предусмотрительно, как выяснилось неполных двадцать пять лет спустя) считал, что свидетельства семейного позора окажутся в большей безопасности в секретном сейфе замка в Эллишау (ныне Нальжовске Горы), если, конечно, граф действительно хранил досье Франца Иосифа в сейфе, а не в каком-нибудь ином, более тайном и недоступном месте. Итак, неясно, что находилось в папке или в пакете, известно лишь одно: что эти документы (прощальные письма, протоколы и т. п., которые должны были существовать) не удалось обнаружить в 1918 году, когда семейный архив Габсбургов действительно открылся и в нем пытались – наряду с прочими навеки погребенными тайнами – найти ключ и к майерлингской загадке.

Наша история, однако, на этом не кончена.

Ведь майерлингская загадка, хотя с падением габсбургского дома из нее и выветрился весь политический душок, по-прежнему продолжала волновать мир, а значит, стоила денег. Американский газетный магнат Рендолф Херст в 1929 году (когда были еще живы многие из участников истории) предложил двести тысяч долларов тогдашнему графу Тааффе, внуку бывшего премьер-министра. Однако даже эта астрономическая сумма не поколебала стойкости графа. Он свято хранил тайну (но был ли ее обладателем?), доверенную его деду Францем Иосифом.

Хотя от тайны к тому времени (даже если документы еще и существовали, что, как увидим, весьма сомнительно) не так уж много и осталось, директор венского архива Оскар Митис даже после тщательной в нем уборки премьер-министра обнаружил достаточно материалов, проливавших свет на историю самоубийства Рудольфа. К тому же несколькими годами раньше сын графа Тааффе дал согласив на публикацию среди материалов бывшего премьер-министра тех документов из легендарного наследия, содержание которых и без того стало известно благодаря другим источникам (речь идет о полицейских протоколах). Однако в предисловии проскальзывает упоминание о каких-то остальных документах, с которыми редактор издания не имел возможности ознакомиться. Это вновь распалило фантазию, хотя теперь уже в основном фантазию газетчиков. Таким образом и возникает предложение Херста.

Но не только концерну Херста хочется докопаться до майерлингской загадки. Вскоре после аншлюса 1938 года в институте патологии при венском университете появляется высокий эсэсовский чин, некто Фицтум, велит отыскать в подвале протокол вскрытия тела Рудольфа – документ, который в полном объеме никогда не был предан гласности и о существовании которого все уже давным-давно позабыли (должно быть, даже граф Тааффе в свое время), и без малейшего объяснения увозит с собой в Берлин. (В Берлин!) К чему бы это? – задумываешься невольно. Однако нет иного объяснения, кроме наиболее простого и лежащего на поверхности: миф занимал и Гиммлера. (Но почему?) Кстати сказать, тот же Фицтум в 1941 году, после смерти графини Лариш-Валлерзее появляется в аугсбургской богадельне, где престарелая дама доживала свои последние годы, и конфискует у наследника (санитара, ухаживавшего за графиней) рукопись "подлинных" мемуаров Лариш, которые та завещала издать после своей смерти, – пожалуй (как можно судить по обстоятельствам), в них она наконец-то написала правду. Итак, Фицтум увез с собой рукопись в Берлин. Но какая же это могла быть великая тайна, если графиня хранила ее до самой смерти и если даже СС наложило на нее лапу? Словно бы по прошествии пятидесяти лет столь уж важна была разница между правдой и легендой – о смерти давно истлевшего кронпринца и давно истлевшей империи!

Надо ли говорить о том, что и протокол вскрытия, и ''подлинные" мемуары графини Лариш исчезли без следа? Возможно, сгорели под руинами Берлина?

Давайте констатируем: история работает. Производит уборку.

Впрочем, отнюдь не исключено, что последний из графов Тааффе, внук премьер-министра, отверг с таким аристократическим презрением доллары Херста всего лишь потому, что не мог предоставить покупной товар. Ведь после смерти его отца – по рассказам верных слуг – был обыскан весь замок от подвала до чердака, но "досье Рудольфа" так и не обнаружили. Куда же оно подевалось? В 1926 году в библиотеке замка случился пожар. Может, документы сгорели при пожаре? Но возможно, сын премьер-министра, скончавшийся в 1928 году, сказал правду, будто бы папку (после того как часть документов была им опубликована) сдал на хранение в ватиканский архив. Возможно также (поскольку и такое он якобы утверждал), что еще в 1919 году, когда возникло опасение, как бы не распахнулись двери и домашнего архива Тааффе, он сам сжег всю пачку, чтобы она не попала в посторонние руки, но прежде дал документы на ночь для прочтения своей племяннице Зое Вассилко-Серецкой, которая в 1955 году ни с того ни с сего заявилась в венский архив продиктовать в протокол свои, к сожалению, слегка ущербные воспоминания.

Разумеется, весьма проблематично, сказал ли второй граф Тааффе своей племяннице правду или хотел лишь сбить со следа шныряющих вокруг охотничьих псов: ведь определенные бумаги, которые могли находиться только в том досье (если не существовало или не существует другое, еще более "подлинное"), тремя годами позже опубликовал профессор пражского университета Шкедл, причем по поручению самого графа. Но не исключено, что и Тааффе уже не располагал упоминаемыми бумагами, а в таком случае графиня Вассилко-Серецкая надиктовала в протокол сущую несуразицу; позднейший "майерлинголог" Фриц Юдтман установил, что после смерти премьер-министра в 1895 году его вдова передала две большие пачки бумаг (в запечатанном сундуке) на хранение одному венскому нотариусу, у которого после ее смерти в 1912 году их востребовал обратно вышеупомянутый второй граф Тааффе, их сын. Однако пылившийся на чердаке сундук был обнаружен открытым (вскрытым? разбитым?). По словам нотариуса (вернее, его сына и наследника – ведь время не стоит на месте!), сундук мог разбиться лишь при переезде, еще в 1902 году. Во всяком случае, на 1912 год в нем находились лишь пустые конверты – документов и след простыл. Якобы. Был составлен протокол о недостаче, но следствие учинять не стали и тревожить неприятной новостью восьмидесятидвухлетнего императора также остереглись. Возникает вопрос: кто вытащил бумаги из конвертов (и, конечно же, когда? между 1902 и 1912 годами?), в чьих интересах было скрыть их? Факт остается фактом: ни один из этих документов никогда не был опубликован, а значит, с газетчиков подозрение снимается. Остается одно объяснение: похищение документов совершил тот (или те), кого лично касалось их содержание. (Неужели Рудольфа все-таки убили? В этом и заключалась тщательно охраняемая тайна? И убийство, как поговаривали, было делом рук германской секретной службы?) Но ведь пропавшие документы касались лично и самого премьер-министра в отставке! И разве нельзя предположить, что, скажем, на смертном одре (как поступают герои романов) он сказал своей супруге… Словом, можно допустить, что важные (важнейшие) документы сроду не находились в том взломанном (?) или разбитом при переезде (?) сундуке, а… А где же?

Скажем, в архиве графов Тааффе?

Но где он, этот архив?

Продолжается захватывающая история документов, более богатая приключениями, нежели роман незадачливых Рудольфа и Марии, длившийся в общей сложности неполных три месяца.

Чтоб вы знали: семейный архив Тааффе находится теперь в Ирландии, куда его прихватил с собою наследник Тааффе (внук), когда его семейство, ведомое поразительным историческим чутьем, в 1937 году продало чешское имение и возвратилось на землю своих предков, покинутую ими 250 лет назад. Последний Тааффе умер в 1967 году. Вышеупомянутый неутомимый "майерлинголог" Фриц Юдтман еще переписывался с ним, но ничего нового не узнал; граф сослался на то, что его отец (находясь при смерти?) взял с него клятву не отвечать ни на какие вопросы, связанные с Майерлингом.

Со смертью Эдуарда Карла Ричарда Тааффе род этот прекратил существование. После его кончины выяснилось, что архив, упакованный в ящики, так и лежит в подвале, как его вывезли из Чехословакии в 1937 году. Теперь лишь безразличие стережет тайну – если есть что стеречь. Пока кто-нибудь не поленится вскрыть ящики.

Конец?

Пока еще нет.

ЭПИЛОГ ВТОРОЙ

В апреле 1945 года война подступила к Вене и здесь на какое-то время застопорилась. Тяжелых боев не велось, хотя майерлингский монастырь кармелиток (монахинь нацисты выселили оттуда еще в 1940 году) был заполнен ранеными, а в само здание попало множество артиллерийских снарядов. В окрестностях Алланда три недели длились сражения, в ходе которых и Хайлигенкройц не раз переходил из рук в руки. Видимо, церковная колокольня нужна была как наблюдательный пункт.

(Упомянем лишь мимоходом, поскольку более полувека спустя и двумя мировыми войнами позже обстоятельство это имеет уже мало общего с "майерлингской трагедией": в эти дни и в каких-то пятидесяти-шестидесяти километрах от Майерлинга, в Русовцах под Братиславой умирает госпожа Лоняи, то бишь Стефания, вдова наследника Рудольфа.)

Когда артиллерийская канонада громыхала уже в отдалении, а пехота еще не подоспела, кладбищенский сторож оказался первым, кто пробрался обратно на маленькое сельское кладбище – огражденное стеною, тенистое, поросшее плющом, чуть поодаль от огромного монастырского комплекса и в стороне от шоссе. Маленькая часовенка в неоготическом стиле, воздвигнутая баронессой Вечера над могилой дочери, явно использовалась в качестве полевой кухни; между могил валялись пустые ящики из-под снарядов, разрытая орудийными колесами, но уже подсыхающая грязь, и повсюду – весенняя, солнечная тишина, какая бывает только по воскресеньям. Сторож (должно быть, по пути к сараю с инструментами) заметил, что каменная плита над усыпальницей Марии сдвинута. Он остановился, заглянул в склеп: крышка металлического гроба вскрыта и валяется на бетонном полу, в лужах дождевой воды, а рядом – его выщербленная мотыга. И вокруг рассыпаны кости.

Сторож рассказал об этом в 1959 году, когда последний потомок рода Балтацци привел гробницу в по рядок и приварил крышку гроба, а тем весенним днем 1945 года он с помощью кого-то из соседей лишь собрал разбросанные останки Марии, сложил в гроб и накрыл крышкой (хорошо, что хоть на это достало у них сочувствия, набожности и силы). Кроме обрывков одежды сторож в гробе ничего не обнаружил (поскольку ткань, как видно, сохраняется лучше своего носителя). Мародеры (появление которых подтверждает, что истории свойственно чувство стиля – ведь она осталась верна жестокой романтике предшествовавших событий) наверняка были разочарованы. Должно быть, когда дороги войны привели их в это место и на кресте они прочли имя Марии фон Вечера, им вспомнились интригующие рассказы, услышанные в детстве: ну как же, императорская фаворитка, пышные похороны, на умершей, наверное, полным-полно драгоценностей. По прошествии пятидесяти шести лет и со сменой нескольких поколений крупицы истины и вовсе теряются. Тускнеющий отблеск императорской роскоши и давней легенды приманили осквернителей праха. Это была последняя вспышка мифа.

Но мы-то с вами знаем, читатель, что с Марией Вечера в могилу не положили ничего, разве что разгадку "майерлингской тайны". Ее череп был (или мог бы быть) последним и решающим "вещественным доказательством" и помог бы ответить на ряд вопросов: почему покончил с собой принц Рудольф? Что явилось причиной смерти Марии – точно ли пуля, выпущенная из револьвера ее возлюбленного? В 1959 году, когда гроб был вскрыт снова, там обнаружили череп Марии Вечера в таком виде, как положил его туда в 1945-м кладбищенский сторож: на виске пробоина и "отсутствие значительной части височной кости" (как было указано в протоколе, составленном позднее, по памяти), но справа или слева – тут мнения свидетелей разошлись так же, как и в датировке пробоины с подозрительно острыми краями. Кто знает, образовалась ли она в 1889 году или в 1945, когда разочарованные (и наверняка обозленные) грабители выбросили кости на бетонный пол склепа. Недостающая часть черепа так и не была обнаружена, что, впрочем, ничего не доказывает.

Время – или, если угодно, история – провело идеальную работу. "Майерлингской трагедии" словно никогда не существовало. Время не только стерло с лица земли ее виновницу империю, без которой кости красавицы Марии ничем не отличаются от останков безвестной египетской рабыни, вывороченных черпаком экскаватора из песков Нубийской пустыни, но и сами эти кости перемололо.

*

На сей раз конец.

Т. Исламов

ЭПИЛОГ ТРЕТИЙ, И ПОСЛЕДНИЙ

Эрцгерцог Рудольф Габсбург был одним из последних престолонаследников дома Габсбургов, правившего Австрией без малого семь столетий. Временами власть этой стариннейшей европейской династии распространялась на полмира. Так, на рубеже XVI века овладев испанской короной, она стала заправлять и обширными территориями Южной и Центральной Америки. С 1273 по 1804 г., с небольшими перерывами, Габсбурги носили эфемерный титул императоров эфемерной "Священной Римской империи германской нации". Прочным же ядром Габсбургской империи, границы которой в XIX в. простирались от снежных альпийских вершин до Карпатского хребта, от Триеста и Иннсбрука на западе до Кракова, Львова, Черновиц на востоке, всегда являлись так называемые наследственные владения (примерно совпадающие с территорией нынешней Австрии) вместе с присоединенными к ним в 1526 г. землями Чешской короны. В том же 1526 г. Габсбурги овладели короной "Святого Иштвана", но обосноваться в королевстве Венгрия им удалось лишь в начале XVIII в., после изгнания османских турок и подавления венгерского восстания под руководством легендарного трансильванского князя Ференца Ракоци II.

XIX век – век паровой машины и железных дорог, буржуазных революций и национально-освободительных движений – принес династии великие невзгоды и тяжкие разочарования. Чтобы спасти трон и империю, юному Францу Иосифу, только что вступившему на престол, пришлось в революционном 1848 г. униженно молить о помощи против собственных же подданных своего венценосного брата Николая I Романова. Подавить венгерскую революцию Австрии удалось благодаря интервенции двухсоттысячной армии царского фельдмаршала Паскевича. Габсбурги вновь воспрянули духом, но, чтобы удержать позиции великой европейской державы, были вынуждены пойти на существенные уступки и серьезные жертвы в пользу той же Венгрии, ставшей в империи почти что равноправным партнером Австрии; австро-венгерское соглашение от 1867 г. вызвало к жизни оригинальнейшее образование, состоявшее из двух формально самостоятельных государств с двумя центрами в Вене и Будапеште, – образование, именуемое дуалистической Австро-Венгерской монархией. За династией, в последний раз в своей многовековой истории сумевшей приспособиться к изменившимся обстоятельствам, сохранилось общее руководство внешней политикой и военными делами. Достигнутая таким образом стабилизация, приостановившая на некоторое время упадок монархии, оказалась, однако, непрочной, а австро-венгерское равновесие – неустойчивым. Семена будущих бурь, межнациональных конфликтов и раздоров внутри самих господствующих классов были заложены уже в самой дуалистической компромиссной системе. Дуализм, не удовлетворив ни одну из двух сторон, получивших от него наибольшие преимущества и выгоды, в то же время вызвал негодование и открытое возмущение угнетенных народов, в особенности чехов и югославян. Последние к тому же выказывали все большее тяготение к независимому соседнему государству – Сербии, за которой уже тогда прочно закрепилось прозвище "югославянского Пьемонта" по ассоциации с Пьемонтом апеннинским, вокруг которого произошло объединение Италии. Далеко не блестяще складывалась и внешнеполитическая ситуация. Акции монархии невысоко ценились в Лондоне, Париже, Риме. С Санкт-Петербургом отношения были безнадежно испорчены из-за ожесточенного соперничества за преобладание на Балканах. Единственным, в сущности, союзником являлась Германская империя – союзником, однако, далеко не бескорыстным, стремившимся подчинить дунайскую монархию своим экономическим и политическим интересам.

В 80-х гг. прошлого века, когда разворачивались события, описанные в интересном историческом романе Иштвана Барта, стали появляться первые признаки кризиса дуалистической системы, первые сбои в функционировании ее с трудом налаженного механизма: в 1887 г. на грани провала оказались переговоры о заключении между Австрией и Венгрией очередного десятилетнего соглашения по экономическим, таможенно-тарифным вопросам.

Вместе с упадком империи, приближавшейся к последнему этапу отведенного ей историей пути, клонилась к закату и звезда династии. Не станем искать признаки дегенерации в морально-психическом облике и внешности отдельных представителей Габсбургов, чем увлекались еще средневековые хронисты. Непреложный, однако, факт истории: в течение всего XIX века, удивительно богатого талантами и выдающимися государственными деятелями, австрийский дом не дал ни одной достойной внимания исторической личности. Император-король Франц Иосиф, просидевший на троне без малого семь десятилетий (1848–1916), по единодушному признанию современников, историков и собственных его биографов, был ничем не примечательной, серой, заурядной личностью; высшую государственную мудрость он видел в том, чтобы поддерживать привычный уклад жизни – не только собственной, двора, но и общества, народа, государства и всего окружающего мира.

Уже одно это обстоятельство порождало надежду – у одних, у других, наоборот, опасение, – что преемник окажется иным, склонным к реформам и переменам. Это предварительное замечание представляется необходимым для того, чтобы хотя бы приблизительно понять и ощутить ту особую атмосферу, которая сложилась вокруг наследника престола как при жизни его, так и после смерти.

Кронпринц Рудольф Габсбург, единственный сын Франца Иосифа и императрицы-королевы Елизаветы, урожденной баварской принцессы, вырос в пору недолговечного расцвета австрийского либерализма, когда умеренное свободомыслие и жажда перемен, стимулируемые индустриально-экономическим бумом 1860-х гг., проникали даже в аристократические салоны Вены, находя отзвук в охраняемых строжайшим ритуалом покоях императорской резиденции – Хофбурга. Определяющее воздействие но формирование личности и мироощущение юноши оказал, по-видимому, все же образ знаменитого предка – Иосифа II, выдающегося представителя "просвещенного абсолютизма", последнего крупного государственного деятеля австрийского дома, осуществившего значительные преобразовании по всех сферах экономики и общественной жизни.

Эрцгерцог Рудольф в 1881 г. направил своему отцу "Меморандум о политической ситуации", в котором предложил переориентировать внешнеполитический курс – отказавшись от союза с "милитаристской Германией" – на Францию, осуществить далеко идущую земельную реформу, повысить налоги на крупное землевладение, предоставить больше прав и свобод славянским народам Австрии. Любопытно, что за сто лет до этого с проектом реформ, точно так же озаглавленным "Меморандум…", к своей матери императрице Марии Терезии обращался Иосиф II, идеал Рудольфа. Так случилось, что, несмотря на отсутствие достаточно полных и достоверных сведений, уже при жизни Рудольфа в общественном мнении сложился некий образ престолонаследника – реформатора, либерала, противника союза с кайзеровской Германией, симпатизирующего, как и его мать Елизавета, Венгрии и венгерским национальным устремлениям, направленным к ослаблению уз, связывающих ее с Австрией. О нем судят и строят догадки и сегодня, спустя сто лет после описываемых событий, – и не только потому, что наш герой, отстраненный от государственных дел, не успел проявить себя на деле, но и из-за отсутствия необходимых документов. Так, через четыре месяца после трагедии в Майерлинге из архива австро-венгерского министерства иностранных дел бесследно исчезло знаменитое досье № 25, содержавшее секретные документы, связанные с проведением через венгерский парламент Законопроекта о национальной обороне, а также материалы относительно последней встречи кронпринца в январе 1889 г. с венгерским политическим деятелем графом Иштваном Каройи, через которого он поддерживал связь с венгерской оппозицией.

Завеса неизвестности, окружавшая при жизни самого Рудолфа и его общественно-политическую деятельность, усугубленная необычайно таинственными, до сегодняшнего дня не до конца выясненными обстоятельствами его смерти, породила множество диаметрально противоположных порой версий не только о трагедии, разыгравшейся в охотничьем замке Майерлинг в ночь на 30 января 1889 г., но и в целом о принце Рудольфе как человеке и политике, включая его политические взгляды и представления об Австро-Венгерской монархии, ее внутреннем и международном положении, о перспективах и видах на будущее. Обо всем этом увлекательно повествует нам Иштван Барт.

Что же касается ставшей уже традиционной дилеммы "убийство – самоубийство", то наиболее распространенной в исторической литературе версией продолжает оставаться последняя. Новейшее, самое свежее тому подтверждение – увидевшая в этом году свет работа "Покушение на королеву Елизавету", принадлежащая перу профессора Эмиля Нидерхаузера, члена-корреспондента Венгерской академии наук, соотечественника Иштвана Барта и известного автора крупной монографии "Габсбурги". В своей работе, посвященной убийству в Женеве императрицы Елизаветы, матери эрцгерцога Рудольфа, Нидерхаузер пишет категорически и убежденно: "30 января 1889 г. Рудольф… застрелил юную свою подругу Марию Вечера, а затем покончил с собой".

Вывод подтверждается заслуживающими доверия исследованиями австрийских ученых Бригитты Хаманн и Фридриха Хеера, а также американской исследовательницы Дороти Макгиген. Последняя в своей монографии "Семья Габсбургов", несколько преувеличивая историческое значение и последствия ухода Рудольфа из жизни, пишет: "В известном смысле ночь 30 января 1889 г. была началом конца империи". В действительности распад Австро-Венгерской монархии, последовавший в конце октября – начале ноября 1918 г., явился результатом развития внутренних и международных процессов, и прежде всего – всемирно-исторического процесса, начало которому положила революция в России. Несомненно, однако, что события в Майерлинге – это красноречивый эпизод в цепи событий, приведших династию и империю к неминуемо ожидавшему их краху.

Созданная на материале "майерлингской трагедии", книга известного венгерского литератора Иштвана Барта представляет собой, несмотря на подзаголовок "Любовный роман", изложение в художественной форме подлинных исторических событий. Она написана на основе тщательного изучения обширной литературы на данную тему, свидетельств современников и непосредственных очевидцев с привлечением большого круга источников, документов, материалов прессы, мемуаров, обильно и уместно цитируемых. И потому произведение это имеет познавательную ценность.