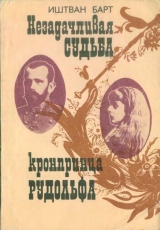

Текст книги "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа"

Автор книги: Иштван Барт

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)

Габсбургами, не прочь, поскольку наша компания не лишена приятности, но это ничуть не меняет того факта, что мы – никчемные, нежизнеспособные, обабившиеся, мягкотелые сибариты, и вообще в политике нет места сантиментам, и как бы то ни было, а его призвание – сделать Германию великой, причем за наш счет…" Далее (в пересказе Рудольфа) следует длинное и подробное сообщение фрау Вольф, этой сводницы международного класса, о пьяной заносчивости будущего кайзера Вильгельма, в глубине души, видимо, сознающего собственное ничтожество, и кончается письмо следующими словами: "Я обращаю ваше внимание на упомянутую Эллу Шомич. полагая, что из этого источника и в дальнейшем можно черпать информацию ".

Итак, даже из приведенного отрывка видно, что оба молодых человека, которых разделяли интересы, темперамент и политические убеждения, не слишком-то жаловали друг друга. За несколько месяцев до трагедии в Майерлинге, когда Вильгельм, уже будучи кайзером, нанес визит венским властодержцам и в распорядке его пребывания, конечно же, фигурировала охота, Рудольф в одном из писем разрабатывает идею "элегантно обставленного несчастного случая на охоте" – к тому же более или менее всерьез: дескать, если по неисповедимой воле небес случай таковой произошел бы, то вся европейская история повернула бы свой ход в новом и более благоприятном направлении. Кстати сказать, на посольском приеме Рудольф и не делал тайны из своей антипатии к немцам: заявлял вслух, что терпеть не может этот прусский мундир; жаловался окружающим, что тяжелые, жесткие эполеты с уймой золота и бахромы давят плечи… Должно быть, вопиющей несправедливостью, от которой вскипала кровь, представлялась ему мысль – а в день этих пышных празднеств, заполненных для него, Рудольфа, массой никчемных хлопот, беготни и суеты, эта мысль не могла не преследовать его, – что Вильгельм, этот тупоголовый истукан, уже правит империей (и может вершить судьбы мира!), он же практически отстранен от дел, и без того достаточно скромных сравнительно с его рангом: какой прок, что он назначен (да и то совсем недавно) главным инспектором над пехотой, на штабные совещания – очевидно, с ведома "высочайшей инстанции" – его, как правило, приглашать забывали. Рудольфу не возбранялось волочиться за женщинами, увлекаться охотой, играть роль ученого орнитолога или природоведа, воображать себя писателем, редактировать и поныне не утратившую ценности серию очерков "Австро-Венгерская империя в описании и иллюстрациях", бравировать своей дружбой с венскими и пештскими политическими журналистами-евреями, сколько угодно заигрывать с чехами или венграми, изводить бумагу на статьи о внешней и внутренней политике, но к власти отец его и близко не подпускал, а без этого все начинания Рудольфа оказывались пустопорожними. Возможно, Франц Иосиф побаивался Рудольфа? Или попросту не доверял ему? Почему он дозволял своему преемнику играть лишь в оловянных солдатиков? А может быть, он знал Рудольфа лучше, чем нам кажется? Опасался ли он за судьбу своей монархии? Или, чувствуя себя властителем "милостию божией", не считал возможным делить с кем бы то ни было эту милость?

Но в сфере внешней политики Рудольф все же мог располагать несколько большей свободой, ведь что ни говорите, а то была великая эпоха тайной дипломатии. Здесь труднее взять его действия под контроль – так наверняка думал наследник, – хотя и в области внешней политики любые его шаги, конечно же, не делали погоды, ведь обладатели подлинной власти, скажем, вроде Бисмарка совершенно не принимали в расчет Рудольфа со всеми его поползновениями, как и принца Уэльского, другого такого же престолонаследника в Европе, предающегося охоте, путешествиям да сплину. Кстати сказать, оба наследника отлично сошлись во время медвежьей охоты в венгерских угодьях и развлечений в пользующихся заслуженной славой венских увеселительных заведениях, хотя у Рудольфа было больше не только интеллекта, но и подавляемых амбиций, нежели у Эдуарда, терпеливо дожидающегося трона. Именно поэтому Рудольф наверняка понимал, сколь невелик его авторитет; в противном случае он вряд ли позволил бы себе такую вольность, даже, можно сказать, бретерство: в день рождения кайзера, в залах германского посольства рассуждать на такую тему, как состоявшиеся в тот день выборы во Франции. Столь же бестактно было бы в доме повешенного говорить о веревке.

Дело в том, что главная ставка во французских выборах заключалась в реванше над Германией, Если генералу Буланже, пользовавшемуся неслыханной популярностью, удастся собрать нужное число голосов (а он уже одержал в тот день блестящую победу в Париже и многих периферийных округах), то Франция, можно считать, обретет нового диктатора: Буланже не станет церемониться и вмиг учинит государственный переворот. Ну а если руки у него будут развязаны, Европе не избежать очередной войны! По свидетельству очевидцев, Рудольф долго и возбужденно беседовал с графом Кальноки, общим министром иностранных дел Австрии и Венгрии, и князем Меттернихом, бывшим послом монархии в Париже. Наследник выспрашивал их мнение, обменялся с ними информацией, не утаив сведения, полученные из собственных источников (уж такую-то роскошь мог себе позволить наследник австро-венгерского трона – иметь свои источники информации относительно тех событий в стране или за рубежом, которые он считал важными). Оба собеседника принца выказывали лояльность по отношению к германскому союзнику, а над Буланже лишь язвительно подсмеивались – как оказалось впоследствии, с полным основанием. Рудольфа же результаты выборов волновали до чрезвычайности: настолько незначительное влияние оказывал он на политическую жизнь собственной страны, что для него обнадеживающим казалось любое европейское событие, способное пошатнуть равновесие державных сил и дать австрийской монархии хоть какой-то простор для маневрирования. И как знать, может, в новой ситуации, потребующей новых людей, ему тоже перепадет совсем иная роль.

*

К вопросу о международных сложностях нам удастся в той или иной форме подобраться и позднее, а сейчас покончим наконец, более не отвлекаясь, с событиями на посольском приеме. Ведь на вечере разыгралась еще одна сцена, впоследствии описываемая современниками как знаменательная или даже предвещающая беду. Еще одна сцена, скажем мы, если доверимся воспоминаниям графини Лариш насчет "дуэта" Стефании и Марии. Об этой второй сцене сообщает супруга посла; правда, сама она получила сведения от прислуги, поскольку сцена между Рудольфом и Стефанией, покидающими бал, разыгралась на лестнице или в вестибюле особняка. Короче говоря, их высочества ссорились. Из-за чего? Супруга посла об этом не говорит впрямую, но по намекам можно догадаться. Кстати сказать, она не подвергает ни малейшему сомнению свидетельства прислуги – не раз уже у Стефании прорывались на людях вспышки ревности, к тому же ни для кого не было секретом, что брак наследной четы, в сущности, распался. И уж кто-кто, а супруга германского посла не могла не знать о романе Рудольфа с юной баронессой.

Персонал германского посольства, в силу своих служебных обязанностей проявляющий интерес к жизни двора, к тому времени, пожалуй, был осведомлен о многозначительной беседе с глазу на глаз, которая (якобы) произошла несколькими днями раньше между Францем Иосифом и его сыном. На сей раз другому, но тоже обладающему чутким слухом лакею послышалось, как за закрытой дверью император, окончательно выйдя из себя, кричит Рудольфу:

– Делай что хочешь, но я никогда не дам на это своего согласия! – (А по мнению лиц, располагавших более полной информацией, еще и добавил: "Ты недостоин быть моим сыном!")

На что Рудольф с вызовом ответил:

– В таком случае, что бы ни произошло, вина будет на тебе!

И, хлопнув дверью, взволнованно удалился.

Занавес.

Учитывая развязку, этот эпизод скорее всего следует отнести к жанру мещанской мелодрамы, Перескакивая от штампа к штампу, продвигается вперед (и, как мы видим, путем более извилистым, чем следовало бы) история незадачливой судьбы наследного принца Рудольфа. Во всяком случае, складывается легенда.

Мы с вами, читатель, ста годами старше – и мудрее – действующих лиц этой истории, поэтому нам больше, чем им самим, известно об их судьбе и управлявших их жизнями силах и событиях; однако не станем сейчас пользоваться этой своей умудренностью, а признаемся честно, что слишком мало достоверных следов и фактов можно противопоставить сюжету, со столь ярой стихийной силой тяготеющему к банальности: "Влюбленные не могли принадлежать друг другу, ибо их разделяли общественное положение, неколебимая отцовская суровость и ожидавший Рудольфа трон, поэтому они расстались с тягостной жизнью, и души их воссоединились в счастливой смерти". Приходилось этому верить. Пожалуй, даже сама Мария верила. Жизнь раз в кои-то веки сама оказалась словно бы слепком с литературы, попробуйте сыщите другой такой пример.

Ведь та кошмарная сцена, заключительные слова которой были подслушаны лакеем (?), могла разыграться лишь после того, как Рудольф заявил: он желает развестись со Стефанией и взять в жены Марию Вечера. Безымянные авторы этого свежеиспеченного народного предания (журналисты? венские извозчики? белошвейки? торговцы мануфактурой? юные мещаночки, вздыхающие по аристократам офицерам? провинциальные аптекарши, в анонимных записках умолявшие красавца Рудольфа о свидании?) безошибочным чутьем понимали, что эта пророческая сцена так и просится в финал второго действия.

Что же касается точности содержания сей громкой сцены, то в обращении ходило несколько версий. К примеру: Рудольф не по своей воле явился к отцу, а Франц Иосиф вызвал к себе сына, узнав о его бракоразводном намерении от папы римского, к которому наследник втайне от всех обратился за разрешением. Согласно наиболее мелодраматическому варианту, император потребовал от сына разрыва с его приятельницей, на что Рудольф согласился и лишь попросил отца дозволить ему провести с Марией одну-единственную ночь… для прощания. В Будапеште была распространена "венгерская" версия: отец и сын окончательно охладели друг к другу, и Франц Иосиф кричал на сына из-за того, что наследник – уж мы-то знаем: из подвластных ему народов он больше всего любил нас, венгров! – отстаивал венгерские интересы и выступал за создание национальной армии.

Однако вероятнее всего, что этот драматический разговор не состоялся вообще – точно так же, как и прочие театральные сцены, в которых люд пытался понять восседающего на недосягаемой высоте императора и его семью, навязывая им роли из мещанской мифологии. Именно это и настораживает; неужто возможно, чтобы престолонаследник – и вдруг умер такой "обывательской" смертью? От любви!

Попробуем-ка вообразить, к примеру, сцену между Рудольфом и Стефанией на лестнице посольского особняка. Одевшись в гардеробе, они начинают спускаться по лестнице, и тогда непомерно располневшая Стефания – вероятно, в длинном, до полу, вечернем платье, в драгоценной диадеме на голове, а может, в одной из своих знаменитых шляп (огромной, чуть ли не с мельничное колесо, украшенной натюрмортом из фруктов и неотъемлемой деталью в виде изящной птички-колибри, как это было модно в восьмидесятые годы), – вышагивая точно аршин проглотила, а может, наоборот, вперевалку, вдруг срывается (она и без того раздражена от постоянного недоедания в надежде похудеть) и, побагровев от злости, набрасывается на худощавого по сравнению с ней, да и ростом пониже ее Рудольфа с упреками, призывает его к ответу за дерзкий взгляд Марии Вечера ("Дождешься у меня, я тебе покажу…", "Я не намерена сносить…"), а супруг смущенно бормочет что-то или мрачно молчит, так как голова у него раскалывается и он готов послать ко всем чертям эту дебелую матрону (а может, пытается утихомирить ее? "Потише, милочка, нас могут слышать…"), совместная жизнь с которой превратилась для него в ад…

Нет, сцена не получается. Уж слишком она комическая, слишком "обывательская". Да и с чего бы ссориться наследной чете? Разве было им что сказать друг другу?

И по всей вероятности, они и в самом деле не ссорились. Граф Монц, советник посольства, пишет в своих мемуарах (да-да, он тоже оставил нам воспоминания), что проводил их до подъезда – элементарная вежливость! – и что, поскольку в гардеробе не сразу отыскали горностаевую мантию Стефании, он еще несколько минут поболтал с их высочествами, которых уже поджидала у подъезда придворная карета.

*

Близилась полночь, однако для Рудольфа день еще не был закончен. Он принимает в своих апартаментах Морица Сепша. Главный редактор и издатель газеты "Нойес Винер Тагблатт", весьма любопытная фигура, Сепш в последние годы жизни Рудольфа принадлежал к самому близкому его окружению. Газета его являлась органом либеральных кругов, и сам Рудольф использовал ее в качестве рупора, что, разумеется, приходилось держать в тайне. Его корреспонденции и статьи – без подписи или же подписанные псевдонимом, иногда именем того же Сепша, – легендарно преданный Рудольфу старик лакей, прокравшись ночью через неохраняемую боковую калитку, кружным путем, меняя фиакры, доставлял на квартиру главного редактора, где тот собственноручно переписывал (заодно подвергая и легкой цензуре) рукопись его высочества, дабы в редакции или типографии не заподозрили чего. Хотя все эти таинственные подробности звучат так, словно позаимствованы из сверхромантического немецкого романа о жизни заговорщиков, и не хватает лишь камуфляжа с переодеванием в чужое платье, кинжала и наемного убийцы, на сей раз все это доподлинные факты потаенной политической жизни наследника.

Связь была важной для обеих сторон: для отстраненных от власти австрийских либералов Рудольф – единственный (хотя бы номинально) претендент на трон – оставался единственной надеждой на лучшие времена после его восшествия на престол, для Рудольфа же Сепш и его окружение являлись практически единственной нитью, связующей его с реальным миром. Все сведения, какими он располагал, были получены от Сепша или благодаря ему; "собственным источником", из которого он узнал о результатах выборов во Франции, был парижский корреспондент Сепша. Кто и в какой степени был осведомлен об этой связи? Трудно сказать наверняка, однако же предположить можно: Вена была городом открытых секретов.

Рудольф, во всяком случае, пытался утаить эту связь или хотя бы скрыть, до какой степени она прочна и действенна. Он вынужден был таиться, если не хотел стать политически "неугодным", ведь и без того при дворе относились к нему с большим подозрением. Учитывая все это, легко предположить, что после многотрудного дня, после мучительно неприятного вечера (даже если на приеме и не произошло никаких чрезвычайных инцидентов, общая атмосфера была достаточно наэлектризованной) принцу захотелось побеседовать с Сепшем в их обычный, полуночный час. Но именно об этой-то последней беседе (знал ли уже тогда Рудольф, что она станет последней?) не упомянуто ни единым словом в записях Сепша, хотя он вел подробнейший конспект каждого разговора со своим политическим медиумом. Впрочем, и это обстоятельство нельзя счесть решающим, ведь и у главного редактора оснований для правки публикуемых им политических материалов было не меньше, чем у любого другого человека, так или иначе связанного с наследником-самоубийцей.

Об этом ночном разговоре сообщает дочь Сепша Берта Цукеркандль. В ту пору она была подростком, однако утверждает, будто хорошо помнит, как отец вернулся домой крайне взволнованный и рассказал, что нашел Рудольфа в состоянии ужасного нервного расстройства. Наследник поведал, что император (якобы) демонстративно не подал ему руки на приеме (и именно такая деталь ускользнула от всеобщего внимания?), публично оскорбив его, и отныне между ними все кончено, его более ничто не связывает с отцом.

К сожалению, сколь ни удобен этот намек на политическую подоплеку дела для мотивировки самоубийства (а может, для политического убийства?), образ габсбургского наследника, трясущейся рукой наливающего себе коньяку, образ принца, притесняемого за свои прогрессивные убеждения и вынужденного два дня спустя покончить с собой (или пасть жертвой покушения), – фигура чересчур романтическая, хотя такая версия романа с историческим фоном в виде развалин бывшей монархии была бы правдоподобнее слезливой истории о несчастных влюбленных.

Однако уязвимость этой сцены скорее не в ее неправдоподобии – с точки зрения исторической правды, – а в том, что комендант Бурга ведать не ведает о визите к принцу Морица Сепша. Зато ему известно о другом ночном посетителе – фрейлейн Мици Каспар (также одной из клиенток фрау Вольф, вроде Эллы Шомич), которая якобы оставалась у принца до утра.

*

На этом можно бы покончить со столь растянувшимся воскресным днем, не попади нам в руки секретное донесение доктора Флориана Майснера:

"К. Р. до трех часов ночи находился на квартире Мици Каспар (Хоймюльгассе, 10). За время пребывания там выпил очень большое количество шампанского, а уходя, вручил привратнику за услуги десять крон. С Мици он попрощался весьма необычно: начертав пальцем крест у нее на лбу. Прямиком от Мици он отправился в Майерлинг".

Нам в этой путанице, к сожалению, не разобраться. Разве что можем уточнить: Рудольф отправился в Майерлинг не от Мици; впрочем, это несущественно, ведь если и не прямо от нее, то, во всяком случае, на следующий день наследник действительно уехал каретой в свой охотничий замок.

Опять зловещие предзнаменования, которые так и просятся в роман, – что прикажете с ними делать? По природе вещей они каждому бросились в глаза лишь задним числом. Мици Каспар – постоянная пассия Рудольфа в течение ряда лет – также лишь впоследствии рассказала доктору Майснеру, будто бы наследник за полгода до своей смерти и ей предлагал на пару покончить счеты с жизнью, а она лишь высмеяла его; и, разумеется, Майснер тоже по прошествии времени написал донесение на имя барона Крауса.

Кстати сказать, Майснер, разнюхивающий новости по спальням клиенток фрау Вольф, – один из самых темных второстепенных персонажей во всей этой истории. Будучи, по сути дела, адвокатом, он получал не постоянное месячное жалованье, как все тайные полицейские осведомители, а "сдельную" плату, так что в его прямых интересах было поставлять любую информацию, и как можно чаще. Значит, мы не можем полностью доверять даже перу доносчика, хотя следует признать, что упоминание о десяти кронах (изрядная, прямо скажем, королевская сумма чаевых, наверняка потому и запомнился этот факт привратнику) звучит весьма правдоподобно. Принять на веру можно лишь одно: копии всего, что Майснер писал о Рудольфе, попадали и к князю Рой-су, иначе что понимать под "особой услугой", в благодарность за которую Вильгельм присудил пусть скромную, но тем не менее официальную имперскую награду какому-то безвестному венскому адвокатишке?

Два обложенных дерном могильных холмика (один побольше, другой поменьше); два склоненных друг к другу деревянных креста (один побольше, другой поменьше); их соединяет цветочная гирлянда.

Так выглядит обложка "Майерлингской трагедии".

Сия брошюра, вышедшая в свет в Будапеште в 1921 году, напечатана на газетной бумаге, теперь уже пожелтевшей и рассыпающейся в прах. Безымянный автор сулил "правду" широкой читательской публике и, судя по качеству издания, действительно рассчитывал на массового читателя. С 1889 года прошло свыше тридцати лет, но майерлингская сенсация не забыта и, более того, оживает вновь: открылись доступы к тайным архивам; кишмя кишащие черви гложут гигантский труп монархии, и нет больше императора, который мог бы наложить запрет на обнародование величайшей тайны бывшей правящей династии: почему погиб наследный принц Рудольф?

Странное дело – спустя три десятилетия люди вдруг почувствовали, что смерть Рудольфа была сигналом (ах, понять бы его вовремя!), первым подземным толчком надвигающегося землетрясения, а тайна его смерти заставляет искать ключ к еще большей загадке: почему погибла монархия? Почему исчез весь связанный с нею мир? Ведь в глазах поколений, потрясенных войной и революциями, лишенных привычного уклада жизни, крова, куска хлеба, тот, прежний мир трансформировался в "добрые старые времена", в надежный оплот безопасности, в эпоху устойчивой золотой кроны. Так какова же истина применительно к смерти Рудольфа? Какова истина о монархии?

Ответ: два деревянных креста (один побольше, другой поменьше), трогательно склоненных друг к другу, в противовес другой образной метафоре эпохи – выстроившимся прямехонько, как по стойке "смирно", крестам над солдатскими могилами (или, как их называли, "захоронениями героев"). Вместо лиц – символы, концентрат, где не различить составных элементов. Вполне вызревшая иконография свидетельствует о том, что миф уже готов. Трагические герои, пожертвовавшие жизнью: солдаты – во имя отечества, Рудольф (и, конечно, Мария) – ради любви. Кто осмелится подвергнуть эту истину сомнению, ведь все здесь ясно как божий день! Сила банальности неодолима: погибшего в проигранной войне солдата, застывшего со штыком наперевес, она превращает в героический монумент, а принца, при жизни витающего в золотой дымке недосягаемо божественного величия, – в простого смертного, который если и не сумел достойно прожить, зато умер – из любви! – как… "Умер, как портняжка-подмастерье", – с горечью сказал якобы Франц Иосиф, узнав правду. Это и была великая тайна Габсбургов.

Неужели весь секрет в этом? Неужели из-за этого рухнула монархия?

О нет, какое там! Мы просто призадумались над мифом о Рудольфе. Попытались себе представить, как могли читать "Майерлингскую трагедию" в Будапеште 1921 года, уже по большей части населенного людьми, которые ходили в коротких штанишках или вовсе не успели появиться на свет, когда наследник прострелил себе голову. "Как портняжка-подмастерье", – думал обманувшийся в своем наследнике император, который, как явствует из его слов, не слишком четко представлял себе, как умирали портные. Их чаще всего уносила в могилу чахотка, а если удавалось пережить даже чахотку, то свое смертное дело довершал осколок шрапнели на Добердо. Любовь до гроба, самоубийство на пару – какой королевской роскошью, должно быть, все это представало! Совсем как в романе!

Разочарованный императорский отпрыск во имя любви жертвует жизнью и империей! Душещипательно жестокий, кроваво прекрасный и трогательный роман, к тому же подлинный, ведь подлинность его удостоверяют руины империи. Вот вам, пожалуйте, прирученная, как домашнее животное, история. Рудольф, "простой смертный", фигура столь же фальшивая (но и столь же понятная!), как солдат из цемента на главной площади Шиофока; с "трагедией" наследника, стилизованной под слезливый китч, так же легко отождествиться, как с застывшей в скульптурной позе сублимированной геройской смертью. Более того, только так с ним и можно отождествиться, только так и можно понять!