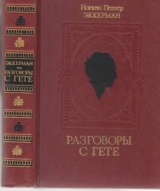

Текст книги "Разговоры с Гете в последние годы его жизни"

Автор книги: Иоганн Петер Эккерман

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

– Вот уже пятьдесят лет, – продолжал Гёте, – я присматриваюсь к немецкой живописи, и не только присматриваюсь, одно время я пытался и сам на нее воздействовать, но теперь могу только сказать, что в нынешних обстоятельствах нам ничего хорошего ждать не приходится. Разве что появится великий художник, который вберет в себя все лучшее из нашего времени и тем самым возвысится над прочими. Все средства для этого налицо, дороги проторены. Мы наслаждаемся теперь творениями Фидия, о чем в юности нам и мечтать не приходилось. Нам недостает, как я уже сказал, лишь великого художника, но и он, я надеюсь, придет. Возможно, он уже лежит в колыбели, и вы еще доживете до его славы.

Среда, 20 декабря 1826 г.

После обеда я рассказал Гёте, что сделал открытие, доставившее мне большую радость. А именно: глядя на горящую восковую свечу, я заметил, что прозрачная нижняя часть огонька представляет собою тот же феномен, благодаря которому небо кажется нам синим, поскольку мы видим темноту сквозь освещенную муть.

Я спросил, знаком ли ему этот феномен свечи и включил ли он его в свое учение о цвете.

– Конечно, включил, – отвечал Гёте и, взяв с полки том «Учения о цвете», прочитал мне параграфы, в которых все было описано именно так, как я это увидел.

– Я очень доволен, что вам открылся этот феномен без того, чтобы вы читали мое «Учение о цвете», ведь таким образом вы его постигли и теперь можете смело сказать, что владеете им. И вдобавок вы еще усвоили точку зрения, которая даст вам возможность приблизиться и к другим феноменам. Сейчас я покажу вам еще один.

Было около четырех часов пополудни; под серым, затянутым тучами небом начинало смеркаться. Гёте зажег свечу и пошел с нею к столу у окна. Он поставил свечу на белый лист бумаги, а рядом с нею палочку так, чтобы огонек свечи отбрасывал от палочки тень в направлении дневного света.

– Ну-с, – проговорил он, – что вы скажете об этой тени?

– Тень синяя, – ответил я.

– Вот вам и опять синева, – сказал он, – ну, а что вы видите с другой стороны палочки, со стороны, обращенной к свече?

– Я вижу тень.

– И какого же она цвета?

– Красновато-желтая, – отвечал я, – но каким образом возникает этот двойной феномен?

– А вы постарайтесь дознаться сами. Это возможно, хотя и очень нелегко. И не заглядывайте в мое «Учение о цвете», покуда не утратите надежды самостоятельно во всем этом разобраться.

Я с радостью ему это пообещал.

– Феномен нижней части огонька, где прозрачная светлота на темном фоне создает синеву, я покажу вам сейчас в увеличенном виде. – Он взял ложку, налил в нее спирту и зажег его. И передо мною снова возникла прозрачная светлота, темнота же сделалась синей. Я поднес ложку к темному окну, и синева сделалась гуще; повернул ее к свету, она стала бледнеть и почти вовсе исчезла.

Я с живым интересом наблюдал этот феномен.

– Да, – проговорил Гёте, – величие природы в ее простоте и еще в том, что величайшие свои явления она неизменно повторяет в малых. Тот закон, который вызывает синеву небес, мы наблюдаем в нижней части огонька свечи, в горящем спирте, равно как и в освещенном дыме, подымающемся над деревней у подножия темных гор.

– Но какое объяснение дают ученики Ньютона этому простейшему феномену? – спросил я.

– Вам его знать ни к чему, – отвечал Гёте. – Оно слишком глупо, а вы даже не представляете себе, как вредно умному человеку вдаваться в глупости. Не думайте о ньютонианцах, довольствуйтесь учением в его чистом виде, и с вас этого будет предостаточно.

– Изучение ложных теорий, – сказал я, – в данном случае, пожалуй, так же неприятно и вредоносно, как усердное штудирование плохой трагедии, которую необходимо усвоить во всех подробностях, чтобы уяснить себе ее Полную несостоятельность.

– Да, так оно и есть, – согласился Гёте, – и без нужды этим заниматься не стоит. Я чту математику как возвышеннейшую и полезнейшую науку, покуда ее применяют там, где должно, но не терплю, когда ею злоупотребляют, используя ее в тех областях знания, к которым она никакого касательства не имеет, отчего эта благородная наука сразу же становится бессмыслицей. Словно существует лишь то, что поддается математическому доказательству! Какая ерунда! Вдруг кто-нибудь усомнился бы в любви своей девушки, потому что она не могла бы математически таковую доказать! Приданое, возможно, и подлежит математическому доказательству, но не любовь. Математики не открыли метаморфозу растений! Я сделал это без всякой математики, а математикам пришлось принять мое открытие. Для того чтобы постигнуть феномены учения о цвете, достаточно уменья наблюдать и здравого разума, но и то и другое, увы, встречается реже, чем можно было бы предположить.

– Как современные французы и англичане относятся к учению о цвете? – спросил я.

– Каждая из этих наций, – отвечал Гёте, – имеет свои преимущества и свои недостатки. Англичане хороши уже тем, что они практики, но они и педанты. Французы умны, но им во всем важна позитивность, а ежели таковая отсутствует, они ее изобретают. Но в учении о цвете они идут по правильному пути, и один из их крупнейших ученых уже недалек от истины. Он говорит: цвет присущ всему. И как в природе имеются окисляющие вещества, так имеются и красящие. Разумеется, это еще не объясняет многоразличных феноменов, но тем не менее в своих рассуждениях он отталкивается от природы и сбрасывает с себя путы математики.

Слуга принес берлинские газеты, и Гёте стал их читать. Он и мне дал одну, по театральным новостям я убедился, что и в Оперном и в Королевском театрах там. ставятся такие же слабые вещи, как у нас.

– Да иначе и быть не могло, – сказал Гёте, – не подлежит сомнению, что из хороших английских, французских и испанских произведений нельзя составить репертуар так, чтобы каждый вечер давать хорошие пьесы. Но разве у народа есть потребность, всегда видеть только хорошее? Времена Эсхила, Софокла и Еврипида были совсем иными: высокий дух им сопутствовал, а значит, всегда живо было стремление к наивысшему и наилучшему. Но в наши дурные времена откуда взяться потребности в наилучшем? И откуда взяться органам для восприятия такового?

– К тому же, – продолжал Гёте, – люди хотят чего-то нового. Что в Берлине, что в Париже – публика одинакова. В Париже еженедельно пишут и дают на подмостках неимоверное множество новых пьес, волей-неволей смотришь пять-шесть никудышных, покуда одна хорошая не вознаградит тебя за долготерпение.

Поддержать на достойном уровне немецкий театр нынче могут только гастроли. Если бы я еще возглавлял театр, я бы весь зимний сезон приглашал хороших гастролеров. Тогда бы мы не только постоянно возобновляли хорошие пьесы, но и сумели бы направить интерес публики не столько на пьесы, сколько на игру актеров. У нас появилась бы возможность сравнивать, составлять себе суждение, публика стала бы лучше разбираться в театре, а собственных наших актеров пример выдающегося гостя подстегивал бы и понуждал к соревнованию. Как я уже сказал, гастроли и еще раз гастроли, – вы себе даже представить не можете, что из этого проистекло бы и для театра, и для публики.

Мне уже видится время, когда толковый человек, которому это дело по плечу, возьмет на себя руководство четырьмя театрами и обеспечит их хорошими гастролерами. И я уверен, что ему легче будет управляться с четырьмя, нежели с одним-единственным.

Среда. 27 декабря 1826 г.

Я и дома прилежно размышлял о феномене синей и желтой тени, и хотя он долго оставался для меня загадкой, но после упорных наблюдений что-то все же приоткрылось мне, и мало-помалу я убедился в том, что постиг его природу.

Сегодня за столом я объявил Гёте, что разгадал загадку.

– Вот и отлично, – сказал он, – после обеда вы мне все расскажете.

– Лучше я все напишу, – ответил я. – При устном изложении я, пожалуй, не подыщу правильных слов.

– Напишете вы позднее, – сказал Гёте, – а сегодня вы при мне проделаете опыт и устно его объясните, я хочу быть уверен, что вы на правильном пути.

После обеда было еще совсем светло, и когда Гёте спросил:

– Можете вы сейчас приступить к эксперименту?

Я отвечал:

– Нет.

– Почему? – осведомился он.

– Пока еще Слишком светло, – ответил я. – Мне нужно, чтобы стало смеркаться и огонек свечи отбросил отчетливую тень, и при этом чтобы было еще недостаточно темно и дневной свет освещал бы ее.

– Гм, это, пожалуй, правильно, – сказал Гёте. Наконец начало смеркаться, и я сказал Гёте, что теперь пора. Он зажег восковую свечу и дал мне лист белой бумаги и палочку.

– Ну, вот, теперь приступайте к опыту и комментируйте его.

Я поставил свечу на стол у окна, положил возле нее лист бумаги, и когда я поместил палочку посредине между полосой дневного света и светом от огонька свечи, феномен предстал перед нами во всей своей красоте. Тень, ложившаяся в направлении свечи, оказалась выражение желтой, другая, в направлении окна, доподлинно синей,

– Итак, – спросил Гёте, – отчего же возникает синяя тень?

– Прежде чем объяснить это, – ответил я, – дозвольте мне сказать несколько слов об основном законе, из которого я вывожу оба явления. Свет и тьма это не цвета, это две крайности, меж коих цвета существуют и возникают благодаря модификации того и другого.

На границах этих двух крайностей возникают оба цвета – желтый и синий. Желтый – на границе света, когда мы смотрим на него сквозь мутную среду, синий – на границе тьмы, когда мы смотрим сквозь прозрачную среду. Вернувшись к нашим феноменам, – продолжал я, – мы видим, что палочка, благодаря мощи огонька, отбрасывает отчетливую тень. Эта тень обернулась бы чернотою мрака, если бы я, закрыв ставни, прекратил доступ дневного света. Но сейчас в открытое окно льется дневной свет, образуя освещенную среду, сквозь которую я и вижу темноту тени; таким образом, согласно основному закону, возникает синева.

Гёте рассмеялся.

– Это синева, – сказал он, – ну, а откуда берется желтая тень?

– По-моему, здесь действует закон замутненного света, – отвечал я. – Горящая свеча отбрасывает на белую бумагу свет, уже имеющий чуть приметный оттенок желтизны. Но воздействие дневного света достаточно мощно, чтобы от палочки упала слабая тень в направлении горящей свечи, и эта тень, сколько ее хватает, замутняет свет; таким образом, в соответствии с основным законом, и возникает желтый цвет. Если я ослаблю замутнение, придвинув тень как можно ближе к свече, то мы уже видим светлую желтизну. Если же я усиливаю замутнение, по мере возможности отдалив тень от свечи, желтизна темнеет до красноватого оттенка, более того – до красноты.

Гёте опять рассмеялся, и, надо сказать, не без таинственности.

– Ну и что вы скажете, прав я или нет? Вы зорко подметили феномен и хорошо его изложили, – сказал он, – но вы его не объяснили. Вернее; ваше объяснение достаточно толково, даже остроумно, но, увы, неправильно.

– В таком случае помогите мне, – попросил я, – меня ведь разбирает нетерпение.

– Вы все узнаете, – отвечал Гёте, – но не сегодня и не этим путем. На днях я покажу вам другой феномен, который сделает для вас очевидным действующий здесь закон. Вы уже близко подошли к нему, но дальше в этом направлении идти некуда. Когда же вы окончательно постигнете новый закон, вам откроется иная сфера и многое для вас уже останется позади. Придите как-нибудь на часок раньше к обеду, хорошо бы в полдень при ясном небе, и я покажу вам четкий феномен, который вам поможет тотчас уяснить себе закон, лежащий в его основе.

– Мне очень приятно, – продолжал он, – что вы заинтересовались цветом; этот интерес станет для вас источником неописуемых радостей.

Вечером, покинув дом Гёте, я никак не мог выбросить из головы мыслей об упомянутом феномене, даже во сне они не давали мне покоя. Но, разумеется, прозрение так и не снизошло на меня, и я ни на шаг не приблизился к разгадке.

– Мои естественно-исторические записи, – недавно сказал мне Гёте, – все-таки продвигаются помаленьку, хотя и медленно. Я, конечно, уже не надеюсь действенно способствовать науке, но занимаюсь ею из-за разнообразных и приятных личных связей, которые таким образом. поддерживаются. Изучение природы – невиннейшее из. занятий, тогда как в области эстетики нынче и думать не приходится о подобных связях и о подобной переписке. Вот теперь им приспичило узнать, какой город на Рейне я имел в виду в «Германе и Доротее»! А разве не лучше, чтобы каждый представил себе, какой ему угодно! Нет, подавай им правду, подавай действительную жизнь, вот этим они и губят поэзию.

1827

Среда, 3 января 1827 г.

Сегодня за обедом шел разговор о блестящей речи Каннинга в защиту Португалии.

– Многие называют его речь грубой, – сказал Гёте, – но эти люди сами не знают, чего хотят. У них просто какой-то зуд отрицать все значительное. И это не оппозиция, а чистейшая фронда. Им надо ненавидеть что-то значительное. Покуда Наполеон властвовал над миром, они ненавидели его, для них он был отличным громоотводом. Когда с ним было покончено, они затеяли фронду против Священного союза, а между тем никогда еще люди не придумывали чего-либо более разумного и благодетельного для человечества. Теперь настал черед Каннинга. Его речь о Португалии – результат глубоких раздумий. Он прекрасно отдает себе отчет в силе своей власти, в своем высоком положении и прав, говоря то, что чувствует. Но эти санкюлоты его понять не в состоянии, то, что нам всем представляется весьма значительным, им кажется грубым. Они не умеют чтить незаурядное, для них оно непереносимо.

Четверг вечером, 4 января 1827 г.

Гёте очень хвалил стихи Виктора Гюго.

– Это большой талант, – сказал он, – и на него повлияла немецкая литература. Юность поэта, к сожалению, была омрачена педантическими сторонниками классицизма, но теперь за него стоит «Глоб», а следовательно, он выиграл битву. Мне хочется сравнить его с Мандзони. Его дарование объективно, и он, по-моему, ни в чем не уступает господам Ламартину и Делавиню. Внимательно в него вчитываясь, я начинаю понимать, откуда происходит он сам и ему подобные свежие таланты. От Шатобриана, бесспорно, обладающего риторически-поэтическим даром. Для того чтобы представить себе, как пишет Виктор Гюго, вам достаточно прочитать его стихотворение о Наполеоне «Les deux isles» («Два острова» (фр.).

Гёте положил передо мною книгу и встал у печки. Я начал читать.

– Разве его образы не превосходны? [37] – сказал Гёте. – А как свободно он трактует тему!

Он снова подошел ко мне.

– Посмотрите вот на это место, я считаю, что оно прекрасно!

И он прочитал несколько строк о грозовой туче, из которой молния, снизу вверх, ударила в героя.

– До чего хорошо! А все потому, что такую картину и правда наблюдаешь в горах, где гроза частенько проходит под тобой и молнии бьют снизу вверх.

– Я уважаю французов за то, что их поэзия всегда зиждется на реальной почве, – сказал я. – Французские стихи можно изложить прозой, и все существенное в них сохранится.

– Потому что французские поэты много знают, – подхватил Гёте, – тогда как наши немецкие дурни думают, что, затратив усилия на приобретение знаний, они нанесут ущерб своему таланту, хотя любой талант должен питаться знаниями и только знания дают возможность художнику практически применить свои силы. Но пусть делают, что хотят, им ничем не поможешь, а истинный талант всегда пробьет себе дорогу. Многие молодые люди, из тех, что сейчас подвизаются на поэтическом поприще, лишены истинного дарования. Они возвещают нам только о своей несостоятельности, которую подстегивает к творчеству разве что высокий уровень немецкой литературы.

– Не диво, что французы, – продолжал Гёте, – оттолкнувшись от педантизма, перешли к более свободной манере поэтического письма. Дидро и ему подобные даровитые люди пытались еще до революции проторить эту дорогу. Революция, а засим эпоха Наполеона немало споспешествовали их стремлениям. Если годы войны и не давали прорасти интересу к поэзии, иными словами – были враждебны музам, все же в ту пору формировалось множество свободных умов, которые теперь, в мирное время, очнувшись от былых невзгод, проявляют себя как незаурядные таланты.

Я спросил Гёте: неужто сторонники классицизма выступали против бесподобного Беранже?

– Жанр, в котором пишет Беранже, – отвечал он, – Давний, традиционный, к нему все привыкли. Но поскольку кое в чем он держался большей свободы, то партия педантов, конечно, не пощадила и его.

Разговор перешел на живопись и на вредоносное влияние школы подражателей старине.

– Вы не считаете себя знатоком, – сказал Гёте, – но я сейчас покажу вам картину, она хоть и написана одним из лучших наших немецких современников, однако вам сразу бросится в глаза, как много он погрешил против первейших законов искусства. Вы увидите, что некоторые детали очень хороши, но целое оттолкнет вас, и вы так и не поймете, для чего все это нужно. Дело здесь не в недостаточном таланте художника, а в том, что ум, который должен руководить талантом, у него помрачен, как у всех художников этой школы, и он, игнорируя великих мастеров, обращается к их несовершенным предшественникам, которых и принимает за образец.

Рафаэль и его современники из ограниченности манеры сумели прорваться к естественности и свободе. А нынешние художники, вместо того чтобы, возблагодарив господа, умело использовать эти преимущества и идти дальше по уже проложенному пути, возвращаются к былой ограниченности. Печальная история, и понять ее невозможно. А так как на этом пути само искусство не может служить им опорой, то они ищут ее в религии и в принадлежности к определенному направлению – иначе они в своей слабости попросту бы погибли.

– В искусстве, – продолжал Гёте, – едва ли не главенствующую роль играет преемственность. Когда видишь большого мастера, обнаруживаешь, что он использовал лучшие черты своих предшественников и что именно это сделало его великим. Такой художник, как Рафаэль, из земли не растет. Его искусство зиждилось на античности, на лучших творениях прошлого. Ежели бы он не использовал преимуществ своего времени, о нем не стоило бы и говорить.

Разговор отвлекся в сторону старогерманской поэзии.

Я вспомнил о Флеминге.

– Флеминг, – сказал Гёте, – талант весьма приятный. Но он увяз в бюргерстве и, пожалуй, несколько прозаичен, сейчас от него толку мало. Странное дело, – продолжал он, – я написал много разнообразных стихотворений, но ни одно из них не могло бы войти в Лютерово собрание псалмов.

Я рассмеялся и отвечал утвердительно, при этом подумав, что в необычном этом высказывании заложено больше, чем кажется на первый взгляд.

Воскресенье вечером, 14 января 1827 г.

У Гёте я застал музыкальный вечер, которым его решило почтить семейство Эбервейн. В вечере принимали участие и несколько оркестрантов. Среди немногих слушателей были: генерал-суперинтендент Рёр, надворный советник Фогель и две-три дамы. Гёте хотел услышать квартет прославленного молодого композитора [38], каковой и был исполнен в начале концерта. Двенадцатилетний Карл Эбервейн сел за рояль. Гёте остался очень доволен его игрой, которая и вправду была превосходна, да и весь квартет заслуживал полного одобрения.

– Удивительно, – сказал Гёте, – как далеко увела новейших композиторов высокая современная техника и механика. Их произведения это уже не музыка, они превышают уровень человеческого восприятия и ничего не говорят ни уму, ни сердцу. А как на ваш слух? У меня все это застревает только в ушах.

Я заметил, что и со мной дело обстоит не иначе.

– Но аллегро, – продолжал Гёте, – по-своему выразительно. От этого нескончаемого кручения и верчения мне представилась пляска ведьм на Брокене, а значит, возник зрительный образ, сочетающийся с этой непостижимой музыкой.

Во время перерыва, когда мы беседовали и закусывали, Гёте обратился к мадам Эбервейн с просьбой исполнить несколько песен. Сначала она спела прекрасную песню Цельтера «В полночный час», которая произвела на всех глубокое впечатление.

– Эта песня остается прекрасной, сколько ее ни слушай, – сказал Гёте. – В ее мелодии есть что-то вечное и неистребимое.

Затем было исполнено несколько песен из «Рыбачки», Положенных на музыку Максом Эбервейном. «Лесной царь» пришелся по душе всем без исключения, а после арии «Ich hab's gesagt der guten Mutter» слушатели в один голос стали твердить, что музыка здесь так созвучна словам, что иную себе и представить невозможно. Даже Гёте был вполне ею удовлетворен.

В заключение сего приятного вечера мадам Эбервейн, по желанию Гёте, спела несколько песен из «Дивана» на музыку ее супруга. Гёте всего больше понравилось место «Jussufs Reize mocht' ich borgen». [39]

– Здесь Эбервейн, – сказал он мне, – подчас превосходит самого себя. – И еще он захотел послушать песню «Ach, um deine feuchten Schwingen», которая тоже всех растрогала и очаровала.

После ухода гостей я еще несколько минут оставался наедине с Гёте.

– Сегодня я сделал открытие, – сказал он, – что эти песни из «Дивана» ко мне уже не имеют ни малейшего отношения. Все восточное в них и все, что идет от страсти, умерло в моей душе, осталось лежать на дороге, как сброшенная змеею кожа. А вот песня «В полночный час» еще не утратила связи со мной, она как бы остается живой частицей меня и продолжает жить во мне.

Вообще-то нередко случается, что собственные мои произведения делаются мне абсолютно чужими. На днях, читая что-то по-французски, я думал: этот человек хорошо выражает свои мысли, я бы и сам лучше не сказал. А вглядевшись повнимательнее, обнаружил, что это переведенный отрывок из моего произведения.

Понедельник вечером, 15 января 1827 г.

Завершив «Елену», Гёте прошлым летом стал продолжать «Годы странствий». Он часто рассказывал мне о продвижении этой работы.

– Чтобы лучше использовать наличествующий материал, – сказал он мне. однажды, – я вовсе порушил первую часть и теперь, смешав старое с новым, сделаю две части. Я был вынужден отдать переписывать напечатанное; места, где мне надо будет вставить новое, помечены мною; когда переписчик доходит до отметки, я диктую дальше, и таким образом работа у меня не останавливается.

В другой раз он сказал:

– Все, что было напечатано из «Годов странствий», уже переписано; места, которые я хочу сделать заново, переложены синей бумагой, так что я сразу вижу, что еще надо сделать. Сейчас я так продвигаюсь вперед, что синих страничек становится все меньше, это меня радует.

Месяца полтора тому назад я слышал от его секретаря [40], что он теперь работает над новой новеллой. Посему я воздерживался от вечерних посещений, довольствуясь тем, что раз в неделю видел его за обедом.

Эта новелла была недавно закончена, и сегодня вечером он положил передо мною ее первые страницы.

Я был счастлив и дочитал до того примечательного места, где все стоят вокруг убитого тигра, а сторож приносит известие, что лев улегся вверху, среди руин, и греется на солнце.

Читая, я поражался необычайной четкости, с которой все, вплоть до самой ничтожной частности, представало перед моим взором. Выезд охоты, зарисовка старых замковых руин, ярмарка, полевая дорога к развалинам – все было изображено до того отчетливо, что читатель представлял себе описываемое именно так, как того хотел автор. И в то же время все было сделано с неколебимой уверенностью, обдуманно и властно; невозможно было угадать, во что это выльется в будущем, и видеть больше, Чем ты прочитал.

– Ваше превосходительство, – сказал я, – вы, видимо, работали, придерживаясь строго определенной схемы.

– Вы правы, так оно и было, – подтвердил Гёте, – я еще тридцать лет тому назад хотел развить этот сюжет, и с тех пор «Новелла» не шла у меня из головы. Но все с ней получилось как-то странно! Первоначально, сразу после «Германа и Доротеи», я задумал разработать эту тему в эпической форме, в гекзаметрах, и тогда же набросал подробную схему. Когда я теперь вернулся к той же теме, оказалось, что старая схема куда-то запропастилась, и мне поневоле пришлось разрабатывать новую в строгом соответствии с изменившейся формой, в которую я теперь хотел ее облечь. И вот, после того как работа была уже завершена, вдруг нашлась старая схема, и я рад, что она раньше не попалась мне в руки, это бы только сбило меня с толку. Сюжет и ход его развития, правда, не претерпели изменений, но в деталях там многое было по-другому, – ведь предназначал-то я ее для эпической обработки в гекзаметрах, а потому для прозы она бы все равно не пригодилась. .

Разговор перешел на содержание «Новеллы».

– Какая прекрасная сцена, – сказал я, – когда Гонорио стоит перед герцогиней возле мертвого тигра, к ним подходит горько плачущая женщина с мальчиком и к этой странной группе поспешает еще и герцог со своей охотой. Великолепная картина, мне бы хотелось видеть ее запечатленной на полотне.

– Да, – сказал Гёте, – картина была бы хорошая, но, – добавил он после недолгого раздумья, – для живописи это, пожалуй, слишком богатое содержание и фигур многовато, художнику трудно пришлось бы с их группировкой и с распределением светотени. Но вот предшествующий момент, когда Гонорио преклоняет колени перед телом тигра, а герцогиня верхом на лошади остановилась подле него, я, действительно, представлял себе в виде живописного произведения, и оно бы могло получиться.

Я почувствовал правоту Гёте и добавил, что этот момент, собственно, и является ядром всей ситуации, как бы раскрывающим ее смысл.

И еще я заметил по поводу прочитанного, что эта новелла коренным образом отличается от других, вошедших в «Годы странствий», ибо все в ней воссоздает внешнее, то есть реальное.

– Вы правы, – отвечал Гёте, – внутренняя жизнь здесь почти отсутствует, хотя в других моих вещах ее, пожалуй что, и слишком много.

– Теперь меня разобрало любопытство, – сказал я, – как они совладают со львом; что это произойдет каким-то другим образом, я догадываюсь, но как именно, от меня сокрыто.

– Что ж хорошего, если бы вам сразу все было ясно, – сказал Гёте, – и сегодня я еще ничего вам не скажу. В четверг вечером я дам вам конец; до тех пор пусть лев греется на солнышке.

Я перевел разговор на вторую часть «Фауста», и прежде всего на «Классическую Вальпургиеву ночь», которая пока что существовала лишь в наброске; Гёте недавно сказал мне, что в этом виде он хочет ее напечатать. Я возымел дерзкое намерение ему отсоветовать это, ибо страшился, что однажды напечатанный набросок так наброском и останется. За истекшее время Гёте, видимо, все обдумал и сразу же обрадовал меня сообщением, что отказался от мысли его печатать.

– Мне очень приятно это слышать, – сказал я, – теперь у меня появилась надежда, что вы его закончите.

– Я бы это сделал за три месяца, – сказал Гёте, – только откуда я возьму покой? Каждый день предъявляет ко мне чрезмерное множество требований; и никак я не могу обособиться, замкнуться. Сегодня утром меня посетил наследник великого герцога, на завтрашний день назначила свой визит великая герцогиня. Мне следовало бы оценивать эти посещения как высокую честь, они украшают мою жизнь, но и претендуют на внутренние мои силы, я должен думать о том, чтобы развлечь высоких особ чем-нибудь новым, достойно занять их.

– И однако же, – сказал я, – прошлой зимою вы завершили «Елену», а отрывали вас не меньше, чем нынешней.

– Конечно, – отвечал Гёте, – работа продвигается и должна продвигаться, но мне это нелегко.

– Слава богу, – заметил я, – что у вас составлен такой подробный план.

– План-то у меня есть, но самое трудное впереди. Когда приступаешь к осуществлению, то уж тут – как повезет! «Классическая Вальпургиева ночь» должна быть написана рифмованным стихом, и тем не менее на целом должен лежать отпечаток античности. Найти такую стихотворную форму – дело не простое, а тут еще и диалог!

– Разве он не предусмотрен в вашем плане? – спросил я.

– В нем предусмотрено что, – отвечал Гёте, – но не как. Вы попытайтесь-ка представить себе, что только не происходит в эту безумную ночь! Обращение Фауста к Прозерпине, когда он убеждает ее выдать Елену; как он должен с нею говорить, если Прозерпина до слез растрогана его словами! Все это сделать очень трудно. Здесь многое зависит от везения, вернее – от наития и собранности духа.

Среда, 17 января 1827 г.

В последнее время Гёте чувствовал себя неважно, и мы обедали в его рабочей комнате с окнами, смотрящими в сад.

Сегодня стол снова накрыли в так называемой «комнате Урбино», что уже само по себе было добрым знаком. Войдя туда, я застал Гёте и его сына. Оба приветствовали меня, как всегда, дружественно и сердечно. Гёте был явно в превосходнейшем настроении, о чем свидетельствовало его оживленное лицо. В открытую дверь соседней комнаты, так называемой плафонной, я увидел канцлера фон Мюллера, склонившегося над какой-то большой гравюрой, он вскоре вошел к нам, и я с удовольствием пожал руку столь приятному сотрапезнику. В ожидании госпожи фон Гёте мы все-таки уселись за стол. Разговор шел о прекрасной гравюре, и Гёте сказал мне, что это работа знаменитого парижского художника Жерара, на днях присланная ему в подарок.

– Подите, пока не подали суп, и посмотрите на нее хорошенько, – сказал Гёте.

Я исполнил его желание, которое, разумеется, совпадало с моим, и равно порадовался как этому удивительному творению, так и надписи, которую сделал художник в знак своего уважения, посвящая этот труд Гёте. Но долго мне не пришлось наслаждаться, – вошла госпожа фон Гёте, и я поспешил занять свое место за столом.

– Правда, ведь это замечательное произведение? – сказал Гёте. – Его можно рассматривать дни, недели, постигая все богатство мыслей и совершенство исполнения. Это удовольствие, – добавил он, – еще предстоит вам в ближайшее время.

За столом все были очень оживленны. Канцлер прочитал письмо из Парижа от одного выдающегося государственного деятеля [41], который во время оккупации занимал здесь многотрудный пост посланника и с тех пор сохранил дружественные отношения с Веймаром. В письме говорилось о великом герцоге и о Гёте, корреспондент прославлял Веймар, где гений не только счастливо уживался, но и пребывал в доброй дружбе с верховным правителем.

Госпожа фон Гёте внесла немало очарования в застольную беседу. Поддразнивая молодого Гёте, она заговорила о разных покупках, а тот делал вид, что не знает, о чем идет речь.

– Красивых женщин не следует приучать к излишним тратам, – заметил Гёте, – а то они никакого удержу знать не будут. Наполеон, даже на Эльбе, получал счета от модисток, которые должен был оплачивать. А между тем в таких делах он считал, что лучше меньше, чем больше. Как-то в Тюильри торговец модными товарами выкладывал перед его супругой дорогие наряды. Когда же Наполеон не выказал ни малейшего поползновения что-то купить, торговец дал ему понять, что он не слишком тороват в отношении своей жены. Наполеон ни слова ему не ответил, но так на него взглянул, что тот незамедлительно собрал свой товар и никогда больше во дворце не показывался.