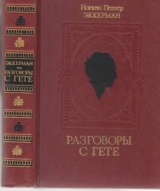

Текст книги "Разговоры с Гете в последние годы его жизни"

Автор книги: Иоганн Петер Эккерман

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

1826

Воскресенье вечером, 29 января 1826 г.

Первый немецкий импровизатор, доктор Вольф из Гамбурга, несколько дней находится в Веймаре и уже успел публично продемонстрировать свой редкостный талант. В пятницу он дал блестящий вечер, на котором, помимо многочисленных слушателей, присутствовал весь веймарский двор. Гёте тогда же пригласил его к себе на следующий день.

Вчера вечером я говорил с доктором Вольфом, уже после того, как днем он импровизировал для Гёте. Он почитал себя счастливцем и сказал, что этот час станет эпохой в его жизни, ибо Гёте в немногих словах указал ему новый путь и даже его неодобрительные замечания попали в самую точку.

Сегодня вечером, когда я посетил Гёте, разговор тотчас же зашел о Вольфе.

– Доктора Вольфа осчастливил благожелательный совет вашего превосходительства, – сказал я.

– Я откровенно говорил с ним, – ответил Гёте, – и если мои слова произвели на него впечатление и его взволновали, это добрый знак. Он, бесспорно, человек большого таланта, но страдает общей болезнью нашего времени – субъективизмом, от нее-то мне и хотелось бы его вылечить. Желая испытать его, я назначил ему тему: «Опишите свое возвращение в Гамбург». Он сразу же, нисколько не готовясь, заговорил благозвучными стихами. Я не мог не восхищаться им, но не мог и хвалить его. Он изобразил для меня не возвращение в Гамбург, но чувства сына к родителям, к родным и друзьям, его стихи могли с тем же успехом относиться к возвращению не в Гамбург, а в Мерзебург или в Иену. А ведь Гамбург прекрасный, необычный город, и какое же широкое поле для описания всевозможных частностей представилось бы ему, если бы он сумел и отважился бы как должно приступиться к теме.

Я заметил, что в этой субъективной направленности виновата сама публика, ибо любой разговор о чувствах приводит ее в трепет,

– Возможно, – согласился Гёте, – но если бы ей преподнесли нечто лучшее, она трепетала бы не меньше. Я убежден: если бы столь одаренному импровизатору, как Вольф, удалось правдиво изобразить жизнь больших городов, Рима, например, или Неаполя, Вены, Гамбурга, Лондона, наконец, к тому же с такой живостью, что публике бы казалось, будто она все видит собственными глазами, – все были бы в восторге и упоении. Ежели он сумеет добиться объективности, его талант не увянет, а добиться ее он может, так как отнюдь не лишен фантазии. Ему только нельзя медлить с этим решением, надо набраться мужества и поскорее его принять.

– Боюсь, – сказал я, – что это труднее, чем кажется, ведь тут нужно полное преображение строя мыслей. Если даже он с этим справится, в его творчестве неминуемо наступит перерыв – ибо лишь путем долгих упражнений он может освоить объективное и сделать его как бы своей второй натурой.

– Разумеется, это неимоверный переход, – сказал Гёте, – но Вольф все же должен осмелеть и быстро его совершить. Это как с купаньем – холодная вода внушает тебе страх, но если ты без промедленья в нее окунешься – стихия покорена.

– Тот, кто хочет научиться петь, – продолжал Гёте, – должен помнить, что звуки, которые сама природа заложила в его глотку, дадутся ему легко и естественно, с теми же, которыми природа его обделила, он поначалу изрядно помучается. Но ничего не поделаешь, все звуки должны быть подвластны певцу. То же относится и к поэту. Покуда он выражает лишь свой скудные субъективные ощущения, он еще не поэт; поэтом он станет, когда подчинит себе весь мир и сумеет его выразить. Тогда он неисчерпаем, он вечно обновляется, субъективная же его натура, с ее маленьким внутренним миром, быстро выразит себя и в конце концов растворится в манерном.

Теперь постоянно говорят о необходимости изучения древних, но что это, собственно, значит, кроме одного: равняйся на подлинную жизнь и стремись выразить ее, ведь именно так поступали в древности.

Гёте поднялся и зашагал взад и вперед по комнате, я же, как он это любил, остался сидеть на своем месте у стола. Несколько мгновений он постоял у печки, потом, словно что-то обдумав, подошел ко мне и, приложив палец к губам, сказал следующее:

– Сейчас я вам кое-что открою, и подтверждение этому вы не раз встретите в жизни. Все реакционные, подпавшие разложению эпохи – субъективны, и, напротив, эпохи прогресса устремлены к объективному. Мы живем в реакционное время, ибо оно субъективно. И убеждает нас в этом не только поэзия, но и живопись и еще многое другое. Здоровое начало из внутреннего мира всегда тянется к миру, объективно существующему, что вы можете проследить на примере великих эпох, идущих навстречу обновлению, их природа неизменно тяготеет к объективности.

Последние слова Гёте послужили поводом для интереснейшей беседы, причем он чаще всего возвращался мыслью к великим временам XV и XVI веков.

Далее мы говорили о театре, о слабости и сентиментальной унылости последних пьес.

– Меня сейчас в первую очередь утешает и ободряет Мольер, – сказал я – Я перевел его «Скупого» и занялся теперь «Лекарем поневоле». Какой же он великий и чистый человек!

– Да, – согласился со мною Гёте, – чистый человек, лучше, пожалуй, о нем и не скажешь, нет в нем ни кривды, ни жеманства. И как же он велик! Он властвовал над своим временем, тогда как наши Иффланд и Коцебу позволили времени взять власть над ними и запутались в его тенетах. Мольер карал людей, рисуя их без всяких прикрас.

– Чего бы я только не дал, – сказал я, – чтобы посмотреть в театре вещи Мольера такими, какими он их создал. Но публике, насколько я успел ее узнать, они покажутся слишком солеными и натуралистическими. Не думается ли вам, что эта чрезмерная тонкость чувств берет свое начало в так называемой «идеальной литературе» некоторых писателей?

– Нет, – отвечал Гёте, – в ней виновата публика. Ну, что, спрашивается, делать там нашим юным девицам? Им место не в театре, а в монастыре, театр существует для мужчин и женщин, знающих жизнь. Когда писал Мольер, девицы жили по монастырям, и он, конечно же, не принимал их в расчет.

Теперь девиц уже из театра не выживешь, и у нас так и будут давать слабые пьесы, весьма для них подходящие, поэтому наберитесь благоразумия и поступайте как я, то есть попросту не ходите в театр.

Подлинный интерес к театру я испытывал только тогда, когда мог практически на него воздействовать. Я радовался, что мне удалось поднять его на более высокую ступень, и во время представлений интересовался не столько пьесами, сколько тем, справляются или не справляются со своей задачей актеры. Я отмечал все, что мне казалось заслуживающим порицания, и назавтра отсылал записку режиссеру, твердо зная, что на следующем же представлении эти ошибки будут устранены. Теперь, когда Я уже не участвую в практической работе театра, у меня нет ни малейшей охоты туда ходить. Мне ведь пришлось бы терпеть неудовлетворительное, не имея возможности его исправить, а это не в моем характере.

То же самое и с чтением пьес. Молодые немецкие авторы то и дело шлют мне свои трагедии, а что мне прикажете с ними делать? Я всегда читал немецкие пьесы, только чтобы знать, стоит ли их ставить на театре; в остальном они мне были неинтересны. А в нынешнем моем положении зачем мне творения этих молодых людей? Для себя я никакой пользы не извлекаю, читая, как не надо писать, а молодым трагикам не могу помочь в деле, которое уже сделано. Если бы вместо готовых и напечатанных вещей они бы присылали мне планы задуманных произведений, я, по крайней мере, мог бы сказать: пиши это или не пиши, пиши так или по-другому – тут хоть был бы какой-то смысл, какая-то польза.

Вся беда в том, что поэтическая культура получила в Германии не в меру широкое распространение и никто уже не пишет плохих стихов. Молодые поэты, засыпающие меня своими произведениями, не хуже своих предшественников, и, зная, как этих предшественников прославляют, они не могут взять в толк, почему же их никто не прославляет. И все же им ничем нельзя помочь, потому что у нас имеются сотни подобных талантов, а излишнее поощрять не следует, когда нужно еще сделать столько полезного. Будь у нас один поэт, возвышающийся над всеми, это было бы прекрасно, ибо только великий может послужить человечеству.

Четверг, 16 февраля 1826 г.

Сегодня вечером, в семь часов, я отправился к Гёте и застал его одного в рабочей комнате. Я сел подле него за стол и сообщил ему новость: вчера в гостинице я видел герцога Веллингтона, который останавливался здесь проездом в Петербург.

– Ну, и каков он? – оживившись, спросил Гёте. – Расскажите мне о нем. Похож он на свой портрет?

– Да, – отвечал я, – но только лучше, необычнее! Стоит хоть раз взглянуть ему в лицо, и от портретов ничего не остается. Достаточно однажды его увидеть, чтобы никогда уже не забыть, – такое он производит впечатление. Глаза у него карие, они так и блестят радостью жизни, взгляд их производит незабываемое впечатление. Рот – красноречив, даже когда губы сомкнуты. Он выглядит как человек, который много мыслил, прожил большую, очень большую жизнь и теперь со спокойной веселостью относится к миру, ибо ничто больше его не задевает. Мне он показался твердым и прочным, как дамасский клинок.

С виду ему лет под шестьдесят, держится он прямо» строен, не очень высок, скорее худощав, чем плотен. Я видел, как он садился в карету, собираясь уезжать. В его манере, когда он проходил сквозь толпу зевак, прикладывать палец к шляпе, почти не склоняя головы, было нечто удивительно благожелательное.

Гёте с нескрываемым интересом слушал меня.

– Что ж, вам посчастливилось увидеть еще одного героя, а это что-нибудь да значит.

Мы заговорили о Наполеоне, и я высказал сожаление, что его не видел.

– Что и говорить, – сказал Гёте, – на него стоило взглянуть. Квинтэссенция человечества!

– И это сказывалось на его наружности? – спросил я.

– Он был квинтэссенцией, – отвечал Гёте, – и по нему было видно, что это так, – вот и все.

Я сегодня принес Гёте весьма примечательное стихотворение, о котором говорил ему еще несколько дней назад, стихотворение, им самим написанное, но он за давностью лет его уже не помнил. Оно было напечатано в начале 1766 года в «Зихтбаре», газете, выходившей тогда во Франкфурте; старый слуга Гёте привез это стихотворение в Веймар, ко мне же оно попало через его потомков. Не подлежало сомнению, что это было старейшее из всех известных нам стихотворений Гёте. Тема его – сошествие Христа в ад, причем больше всего меня удивило, как легко давалось юному автору религиозное мышление. По духу своему это стихотворение словно бы вышло из-под пера Клопштока, но написано оно было совсем по-другому: сильнее, свободнее и легче, больше в нем было энергии, совершеннее форма. Удивительный его пыл свидетельствовал о мощной, бурливой юности. Поскольку материала в нем было недостаточно, оно как бы вращалось вокруг собственной оси и потому вышло длиннее, чем следовало бы.

Я положил перед Гёте пожелтевший, уже рассыпающийся листок, и он, взглянув на него, вспомнил свое стихотворение.

– Возможно, – сказал он, – что это фрейлейн фон Клеттенберг побудила меня его написать, в заголовке стоит, «сочинено согласно просьбе»; не знаю, кто еще из моих друзей мог предложить мне подобную тему. Мне тогда вечно не хватало материала, и я бывал счастлив, когда подворачивалось что-то, что я мог воспеть. На днях я наткнулся на стихотворение той поры, написанное по-английски, в нем я сетовал на недостаток поэтических тем. Нам, немцам, в этом смысле туго приходится, наша праистория тонет во мраке, а позднейшая из-за отсутствия единой династии не представляет общенационального интереса. Клопшток попытал было силы на Германе, но эта тема слишком далека от нас, в ней никто не заинтересован, никто не знает, что она, собственно, такое, а потому его труд ни на кого не произвел впечатления и популярности ему не снискал. То, что я напал на Геца фон Берлихингена, – большая моя удача. Он ведь был плоть от плоти моей, а значит, я многое мог из него сделать.

В «Вертере» и «Фаусте» я опять-таки черпал из внутреннего своего мира, удача сопутствовала мне, так как все это было еще достаточно близко. Чертовщиной я позабавился лишь однажды и, радуясь, что таким образом разделался со своим нордическим наследством, поспешил к столу греков. Но знай я тогда так же точно, как знаю теперь, сколь много прекрасного существует уж в течение тысячелетий, я не написал бы ни единой строки и подыскал бы себе какое-нибудь другое занятие.

В пасхальное воскресенье, 25 марта 1826 г.

Нынче за обедом Гёте пребывал в самом веселом и благодушном настроении; его обрадовал полученный сегодня ценный дар, а именно: листок с собственноручным посвящением ему Байронова «Сарданапала». Он показал его нам, так сказать, «на десерт», настойчиво прося свою сноху возвратить ему письмо Байрона из Генуи.

– Пойми, дитя мое, – говорил он, – у меня теперь собрано все, касающееся наших отношений с Байроном, даже этот удивительный листок сегодня каким-то чудом вернулся ко мне, недостает только генуэзского письма.

Но прелестная почитательница Байрона не желала поступаться своим сокровищем.

– Вы подарили мне его, дорогой отец, – сказала она, – и я ни за что его вам не возвращу. А если вы хотите подобрать все одно к одному, то лучше отдайте мне ваш драгоценный листок, и я буду хранить его вместе с письмом.

Нет, Гёте на это не соглашался, шутливые их препирательства продолжались еще некоторое время и наконец растворились в общей оживленной беседе.

После обеда, когда женщины поднялись наверх и мы с Гёте остались одни, он принес из своей рабочей комнаты красную папку и, подозвав меня к окну, раскрыл ее.

– Смотрите, – сказал он, – здесь у меня собрано все, что имеет касательство к моим отношениям с лордом Байроном. Вот его письмо из Ливорно, вот оттиск его посвящения, это здесь – мое стихотворение [34], а это то, что я написал о разговорах Медвина, недостает только письма из Генуи, но она не желает его отдавать.

Далее Гёте рассказал мне о дружественном приглашении, связанном с лордом Байроном, которое он получил сегодня из Англии и которое очень его порадовало. Ум и сердце его по этому случаю были полны Байроном, он так и сыпал интереснейшими замечаниями о его личности, его творениях и его прекрасном даре.

– Пусть англичане, – заметил он, между прочим, – думают о Байроне все, что им угодно, но нет у них другого поэта, который мог бы сравниться с ним. Он ни на кого не похож и во многом разительно превосходит всех остальных.

Понедельник, 15 мая 1826 г.

Говорил с Гёте о Стефане Шютце, о котором он отозвался весьма благосклонно.

– На прошлой неделе, когда мне нездоровилось, я перечитал его «Веселые часы», и, надо сказать, с большим удовольствием. Если бы Шютце жил в Англии, он составил бы целую литературную эпоху. А так, одаренный уменьем наблюдать и воссоздавать, он не имел случая вглядеться в подлинно значительную жизнь.

Четверг, 1 июня 1826 г.

Гёте говорил о газете «Глоб». [35]

– Сотрудники ее, – сказал он, – светские люди, разбитные, ясно мыслящие и не ведающие страха. Даже хуля кого-то или что-то, они остаются галантными и обходительными, тогда как немецкие ученые полагают необходимым ненавидеть всех инакомыслящих. «Глоб», думается мне, интереснейшее из современных изданий, и я уже не могу обойтись без него.

Среда, 26 июля 1826 г.

В этот вечер я имел счастье, слушать различные высказывания Гёте о театре.

Я рассказал ему, что один из моих друзей намерен переделать для сцены «Two Foscari» («Два Фоскари» (англ.) Байрона. Гёте усомнился в том, что это ему удастся.

– Дело, конечно, очень соблазнительное, – сказал он. – Если в чтении какая-нибудь вещь производит на нас большое впечатление, мы воображаем, что со сцены она произведет не меньшее и что достигнуть этого можно без особого труда. Но мы роковым образом ошибаемся. Произведение, которое автор создавал не для подмостков, на них не уместится, и, сколько ты над ним ни бейся, в нем все равно останется что-то чуждое, что-то противящееся сцене. Как я работал над моим «Гецем фон Берлихингеном»! А все-таки подлинно театральной пьесы из него не получилось. Он слишком громоздок, и мне пришлось разделить его на две части – вторая, правда, достаточно театральна и действенна, но первую приходится рассматривать только как экспозицию. Если бы можно было лишь однажды представить первую часть, дабы зритель уяснил себе ход событий, а затем, уже неоднократно, давать вторую – это бы еще куда ни шло. Едва ли не то же самое происходит и с «Валленштейном»; «Пикколомини» уже не играют, а «Смерть Валленштейна» публика смотрит с прежней охотой.

Я спросил, в чем, собственно, заключается, театральность пьесы?

– Она должна быть символична, – отвечал Гёте. – Иными словами: надо, чтобы любое событие в ней было значительно само по себе и в то же время возвещало бы нечто более важное. Наилучшим образцом в этом смысле является «Тартюф» Мольера. Вспомните первую сцену – какая великолепная экспозиция! С самого начала все в высшей степени значительно и подготовляет нас к новым, еще более значительным, событиям. Превосходна также экспозиция Лессинговой «Минны фон Барнхельм», но экспозиция «Тартюфа» – единственна, лучшей экспозиции в мире не существует.

Мы заговорили о пьесах Кальдерона.

– У Кальдерона, – сказал Гёте, – вы видите то же театральное совершенство. Его пьесы абсолютно сценичны, в них нет ни единой черточки, которая, благодаря точному расчету автора, не предусматривала бы определенного сценического воздействия. Кальдерон гений, и к тому же одаренный исключительным разумом.

– Странно то, – заметил я, – что пьесы Шекспира не являются, собственно, театральными пьесами, хотя он писал их для своего театра.

– Шекспир, – отвечал Гёте, – писал так, как ему писалось, а его время и устройство тогдашней сцены никаких требований к нему не предъявляли; как напишет, так И ладно. Если бы он писал для мадридского двора или для театра Людовика Четырнадцатого, он, вероятно, подчинился бы более строгой театральной форме. Но сетовать тут не приходится – то, что Шекспир для нас потерял как Поэт театральный, он выиграл как поэт всеобъемлющий. Шекспир – великий психолог, в его пьесах нам открывается все, что происходит в душе человека.

Мы заговорили о том, хек трудно хорошо руководить театром.

– Самое трудное, – сказал Гёте, – стойко выносить случайное и не позволять этому случайному отвлечь тебя от высоких максим. Под высокими максимами я разумею следующее: умелый подбор хороших трагедий, опер и комедий, которые являются основным репертуаром. К случайному же я отношу: новую пьесу, которая возбудила любопытство публики, гастроли и тому подобное. Нельзя только, чтобы все это сбивало тебя с толку, и желательно всегда возвращаться к основному репертуару. Впрочем, наше время так богато подлинно хорошими пьесами, что настоящему знатоку нетрудно создать отличный репертуар. Трудность, и пребольшая, заключается лишь в том, чтобы поддерживать его на должном уровне.

Когда мы с Шиллером стояли во главе театра, у нас имелось то преимущество, что все лето мы играли в Лаухштедте. Публика там была самая избранная, признававшая лишь первоклассные пьесы, так что мы всякий раз возвращались в Веймар, уже отработав превосходный репертуар, и всю зиму повторяли летние спектакли. К тому же веймарская публика с полным доверием относилась к нашему руководству и всегда была убеждена, даже смотря неважные спектакли, что наш выбор обусловлен самыми лучшими намерениями.

– В девяностых годах, – продолжал Гёте, – расцвет моих театральных увлечений остался уже позади, я перестал писать для театра, стремясь целиком предаться эпосу. Но Шиллер вновь пробудил мой угасший было интерес, из любви к нему и его произведениям я стал опять принимать участие в делах театра. В пору «Клавиго» мне бы ничего не стоило написать хоть дюжину драматических произведений, в сюжетах у меня недостатка не было, и работа давалась мне легко. Я мог бы писать по пьесе еженедельно и до сих пор досадую, что не делал этого.

Среда, 8 ноября 1826 г.

Гёте сегодня опять с восхищением говорил о лорде Байроне.

– Перечитывая Байронова «Deformed Transformed» («Преображенный урод» (англ.), – сказал он, – я думал: как же велик его талант.

Его черт произошел от моего Мефистофеля, но это не подражанье, все у него оригинально и ново, все сжато, целеустремленно и остроумно. Ни одного пустого места, что называется – яблоку негде упасть, а сколько ума и блестящей выдумки. Единственное препятствие на его пути – это ипохондрия и отрицание, иначе он был бы так же велик, как Шекспир и древние.

Я удивился.

– Можете мне поверить, – сказал Гёте, – я заново его изучаю и убеждаюсь в этом все больше и больше.

В одном из прежних наших разговоров Гёте сказал: «Лорд Байрон не в меру эмпиричен». Я не совсем понял, что он имеет в виду, но воздержался от вопроса, решив на досуге продумать эти слова. Однако раздумья ни к чему меня не привели, как видно, оставалось дожидаться, покуда мое прогрессирующее развитие или просто счастливый случай не откроют мне этой тайны. Таковым стала превосходная постановка «Макбета», увиденная мною в театре. На следующий день я взял в руки томик Байрона, чтобы перечитать его «Беппо». После «Макбета» «Беппо» не произвел на меня особого впечатления, и чем дальше я его читал, тем яснее мне становилось, что, собственно, хотел тогда сказать Гёте.

В «Макбете» меня ошеломил самый дух трагедии, грандиозный, могучий и возвышенный, дух, присущий только Шекспиру. То было врожденное свойство глубокой и высокоодаренной натуры, которое вознесло его над человечеством и тем самым сделало великим поэтом. То, что жизнь и жизненный опыт привнесли в это творение, было подчинено поэтическому духу и служило одной лишь цели – дать ему высказаться и надо всем возобладать. Великий поэт властвовал здесь, поднимая и нас до себя, до высоты своих воззрений.

Читая «Беппо», я, напротив, чувствовал преобладанье низменного эмпирического мира, который в какой-то степени сообщился и поэту, развернувшему его перед нами. Не высокий и чистый разум великого поэта пробуждал здесь мою мысль, напротив, мне казалось, что постоянное соприкосновение с обыденной жизнью наложило свой отпечаток на образ мыслей творца этой поэмы. Он словно бы и не возвышался над уровнем знатных и остроумных людей; от них его отличало разве что великое умение Изображать окружающий мир, почему он и становился как бы органом их речи.

Итак, за чтением «Беппо» мне уяснилось: лорд Байрон не в меру эмпиричен, и дело не в том, что он слишком щедро выводит перед нашим взором подлинную жизнь, а в том, что его высокая поэтическая природа умолкает, более того, вытесняется эмпирическим мышлением.

Среда, 29 ноября 1826 г.

Теперь и я прочитал Байроновы «Deformed Transformed» («Преображенный урод» (англ.) и после обеда заговорил о нем с Гёте.

– Правда ведь, – сказал он, – что первые сцены исполнены величия, и к тому же величия поэтического? Остальное, то есть распад и осада Рима, с точки зрения поэзии менее совершенны, но зато в остроумии им не откажешь.

– Да, они в высшей степени остроумны, – сказал я, – но не так уж трудно быть остроумным, если ты ничего не уважаешь.

Гёте рассмеялся.

– Это отчасти верно, – сказал он, – нельзя не признаться, что поэт говорит больше, чем следует. Он говорит правду, от которой частенько становится не по себе, и тогда думаешь – лучше бы он держал язык за зубами. Есть многое на свете, что поэту надо было бы скорее скрывать, чем раскрывать, но таков уж характер Байрона, и желать, чтобы он был другим, значило бы посягать на его сущность.

– Да, – сказал я, – он в высшей степени остроумен. Как метко, например, сказано:

The Devil speaks truth much oftener than he's deemed,

He hath an ignorant audience.

Дьявол говорит правду гораздо чаще чем считается,

Однако он имеет невежественную аудиторию

(Перев. Sem)

Это, конечно, не менее значительно и смело, чем то, что говорит мой Мефистофель. Но поскольку мы уж упомянули Мефистофеля, – продолжал Гёте, – то я, так и быть, вам покажу, что Кудрэ привез мне из Парижа. Ну, что скажете?

И он положил передо мной литографию, изображающую сцену, когда Фауст и Мефистофель, стремясь освободить Гретхен из тюрьмы, ночью на конях проносятся мимо виселицы. Под Фаустом вороной конь, распростершийся в неистовом галопе; он, так же как его всадник, содрогается от страха перед привидениями у виселицы. Они так мчатся, что Фауст едва-едва удерживается в седле; ветер, что хлещет ему навстречу, сорвал с него шляпу, и она как бы летит за ним на ремешке, обвивающем его шею. Его боязливо-вопрошающий взор обращен на Мефистофеля, с напряженным лицом он вслушивается в его слова. А тот сидит спокойно, словно некое высшее, бесстрастное существо. Конь под ним не живой, ибо ничего живого он не терпит. Да и не нужны ему никакие кони – одной его воли достаточно, чтобы перенестись с места на место с любой быстротою. А скачет он верхом, так как надо, чтобы его видели скачущим. Он взял первого попавшегося одра на живодерне – кожа да кости. Его светлая шкура как бы фосфоресцирует во мраке ночи. Нет на нем ни узды, ни седла, да и к чему бы, он мчится и так. Неземнородный всадник сидит на нем легко и небрежно, в разговоре повернувшись к Фаусту. Стихии встречного ветра для него не существует, он и его одр ничего не ощущают, ни один волосок на них не шевелится.

Эта остроумная композиция очень нас порадовала.

– Должен сознаться, – сказал Гёте, – что я и сам не представлял себе это так наглядно. А вот вам другой лист, интересно, что вы о нем скажете?

Я увидел перед собой буйную сцену попойки в Ауэрбахском погребке, и как раз ее кульминацию: пролитое вино вспыхивает ярким пламенем, и бестиальность пьяниц является нам в самых разных обличиях. Все здесь – страсть и движение, один Мефистофель, как всегда, пребывает в своем насмешливом спокойствии. Он не слышит диких проклятий, криков, не видит ножа, занесенного тем, кто стоит рядом с ним. Присев на краешке стола, он беспечно болтает ногами. Вот он поднял палец, а это значит, что сейчас утихнут и огонь, и страсти.

Чем дольше всматриваешься в этот прекрасный рисунок, тем больше восхищает тебя изобретательный талант художника, который каждую фигуру сделал непохожей на Другую и в каждой воплотил иное отношение к происходящему.

– Господин Делакруа, – сказал Гёте, – очень одаренный художник, и в «Фаусте» его дар нашел для себя нужную пищу. Французы ставят ему в укор излишнее буйство, но здесь оно вполне уместно. Говорят, он собирается иллюстрировать всего «Фауста», и я уже заранее радуюсь его кухне ведьм и сценам на Брокене. Он, видимо, немало перевидал в жизни, ведь Париж в этом смысле предоставляет человеку самые широкие возможности.

Я заметил, что подобные иллюстрации будут способствовать лучшему пониманию поэмы.

– Несомненно, – согласился Гёте, – изощренная фантазия такого большого художника принуждает нас представлять себе те или иные положения так же ярко, как он их себе представляет. И если я признаюсь, что господин Делакруа превзошел меня в видении некоторых мною же созданных сцен, то насколько же его рисунки превзойдут воображение читателя.

Понедельник, 11 декабря 1826 г.

Я застал Гёте в бодром и возбужденном расположении духа. Не успел я войти, как он радостно объявил мне:

– Сегодня утром Александр фон Гумбольдт провел у меня несколько часов. Какой это человек! Я знаю его очень давно и тем не менее всякий раз заново ему удивляюсь. По части научных знаний и живого восприятия жизни ему, можно смело сказать, нету равных. И такой разносторонности я тоже ни у кого не встречал! О чем ни заговори, все ему известно, и он щедро осыпает собеседника духовными дарами. Он как родник, к которому подведены многочисленные трубы, – тебе остается только подставлять сосуды, и уж они наполнятся неиссякаемой, живительной влагой. Он несколько дней пробудет в Веймаре, и я заранее знаю, что после его отъезда мне покажется, будто я за эти дни прожил долгие годы.

Среда, 13 декабря 1826 г.

За столом дамы хвалили портрет, сделанный неким молодым художником. «А самое удивительное, – добавляли они, – что он самоучка». Оно и было заметно, в особенности по рукам, написанным неточно, без должного уменья.

– Молодой человек, несомненно, талантлив, – сказал Гёте, – но за то, что он самоучка, его надо не хвалить, а бранить. Талантливый человек не создан для того, чтобы быть предоставленным лишь самому себе; он обязан обратиться к искусству, к достойным мастерам, а те уж сумеют сделать из него художника. На днях я читал письмо Моцарта некоему барону [36], который прислал ему свои композиции, в нем сказано примерно следующее: «Вас, дилетантов, нельзя не бранить, ибо с вами обычно происходят две неприятности: либо у вас нет своих мыслей и вы заимствуете чужие; либо они у вас есть, но вы не умеете с ними обходиться». Разве это не божественно? И разве прекрасные слова, отнесенные Моцартом к музыке, не относятся и ко всем другим искусствам?

– Леонардо да Винчи говорит, – продолжал Гёте, – «Если ваш сын не понимает, что он должен сильной растушевкой сделать свой рисунок таким рельефным, чтобы его хотелось схватить руками, то, значит, у него нет таланта».

И еще он говорит: «Если ваш сын полностью одолел перспективу и анатомию, то сделайте из него хорошего художника».

– А нынче, – продолжал Гёте, – наши молодые художники, расставаясь со своими учителями, едва разбираются и в том, и в другом. Вот какие настали времена! Молодым художникам одинаково не хватает и ума, и чувства! Они пишут мечи, которые не рубят, и стрелы, которые не попадают в цель; иной раз мне начинает казаться, что дух созидания утрачен человечеством.

– А между тем, – вставил я, – великие военные события последних лет, казалось бы, подняли наш дух.

– Они скорее подняли нашу волю, нежели дух, – возразил Гёте, – или, если хотите, политический дух, но никак не художественный; напротив, наивности и чувственности в искусстве более не существует. А чего, спрашивается, может добиться художник, не выполняющий двух этих важнейших условий, доставляющих нам радость?

Я сказал, что на этих днях прочитал в его «Итальянском путешествии» описание картины Корреджо, изображающей отлучение от груди. Младенец Христос, сидя на коленях Марии, никак не поймет, что же выбрать – материнскую грудь или протянутую ему грушу.

– Да, – проговорил Гёте, – вот это картина! В ней дух, наивность и чувственность – все слилось воедино. Священный образ здесь стал общечеловеческим, символизируя ту жизненную ступень, которой не миновал никто из нас. Такая картина – вечна, ибо она, возвращая нас к самой ранней поре человечества, в то же время вторгается в будущее. А если бы художник написал Христа, призвавшего к себе детей, то эта картина ничего бы никому не сказала, во всяком случае, ничего значительного.