Текст книги "Том 5. Публицистика. Письма"

Автор книги: Игорь Северянин

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)

Эстляндские триолеты Сологуба

1

Федор Сологуб – самый изысканный из русских поэтов. В своем «Соловье» я сказал о нем в 1918 году:

Такой поэт, каких нет больше:

Утонченней, чем тонкий Фет…

Он очень труден в своей внешней прозрачной легкости. Воистину, поэт для немногих. Для профана он попросту скучен. Поймет его ясные стихи всякий – не всякий почувствует их чары, их аллитерационное мастерство. Как раз это отмечает и Брюсов в превосходной статье о Сологубе, помещенной в книге «Далекие и близкие».

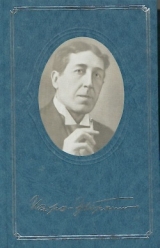

«Русский Бодлэр», называет его Ю. Айхенвальд, и, действительно, свойственная им обоим «ядность» роднит их. Трудно представить себе, как из такого типичного пролетария, каким был по рождению Сологуб, мог развиться тончайший эстет, истинный гурман в творчестве и жизни. Даже в лице его вы не нашли бы следов его плебейского происхождения. Стоит хотя бы вспомнить редкий по сходству портрет поэта работы Симонова: английский дэнди смотрит на вас с этого портрета. Я мечтаю когда-нибудь написать специальное исследование о его творчестве. В настоящее время у меня нет большинства из его книг. И достать их затруднительно: «культурный» век дает себя чувствовать – ведь это не ноты песенок Вертинского…

Сегодня же я перечту вслух из его «Очарований земли» исключительно стихи, написанные им в моей Тойле в 1913 году, когда он жил здесь первое лето на даче. Просто стихов мало – все больше триолеты. Перед тем как остановить свой выбор на местечке, где я имею искреннее удовольствие и радость теперь – вот уже вскоре шестнадцать лет – жить, Федор Кузмич с Анастасией Николаевной Чеботаревской, своей женой, думали обосноваться в «Ливонской Швейцарии» (в нынешней Латвии) – Вендене или Зегевольде.

Они ездили туда весною, осмотрели места, похвалили их, но все же выбрали эстляндскую Тойлу. Леонид Андреев в своих путевых заметках о «Ливонской Швейцарии», воздавая должное красоте природы, говорит, что остзейские немцы испакостили ее… чистотою. Я вполне понимаю, что он хотел этим сказать. Вот и чета Сологубов была неприятно задета этой самой чистотой.

В Тойле имеются все необходимые удобства: безукоризненная почта, аптека, два, еженедельно по разу, в определенные дни приезжающих приличных доктора, струнный и духовой оркестры, два театра, шесть лавок, а за последние годы во многих домах – радио и телефоны. Но здесь вы не найдете ни удручающей прилизанности и вылощенности, ни «досчечек» (как писал это слово Сологуб) с «Ver-Boten», ни подстриженных газонов – одним словом, всего того, что, вместе взятое, обозначается именно «немецкой чистотой». Здесь нет «русской» грязи, но нет и «немецкой» чистоты.

Тойла – и внешне, и нравственно – просто чистая, очень удобная и очень красивая приморская эстонская деревня, до войны даже нечто вроде курорта, так как тогда были в ней и теплые соленые морские ванны, и лаун-теннисные площадки, и пансионы, два из которых, впрочем, функционируют и до сих пор. На дачи ездили сюда исключительно интеллигентные люди, не толпу, а природу любящие, и не только из Петербурга, а зачастую и из Москвы, и даже с Кавказа. Да и за последние годы многие видные представители эстонского искусства и общественности постоянно летуют здесь. Приезжают семьи и из Риги, и из Берлина. А недавно из Японии и Китая приезжали в гости к знакомым.

Узнав Тойлу, Сологубы поселились в ней и полюбили ее. Я же познакомился с нею еще за год до них – в 1912 году, когда и написал два стихотворения, приехав только на два дня. Однажды мы даже выступали с Ф. К. на литературно-музыкальном вечере в Тойле. До сих пор сохранились об этом афиши.

2

Уже в те «предвоенные» годы сказывалось в Сологубе утомление:

О, безмерная усталость!

Пой на камнях, на дороге

О любви, о светлом Боге,

И зови, моя усталость,

На людей Господню жалость.

Еще бы было не жалеть их, если они не постигали слов поэта:

С вами я, и это – праздник, потому что я – поэт.

Жизнь поэта – людям праздник, несказанно-сладкий дар.

Смерть поэта – людям горе, разрушительный пожар.

…Или ваша дань поэту – только скучный гонорар?

Но и гонорар-то платили далеко не по заслугам, ибо —

Моей свинцовой нищеты

Не устыжуся я нимало,

Хотя бы глупым называла

За неотвязность нищеты

Меня гораздо чаще ты.

Кто эта «ты» – подруга или родина? Первая едва ли бросила бы подобный упрек любимому; она была для этого слишком умной и деликатной женщиной, да и вообще, нищета – понятие относительное. По тогдашним условиям, Сологуба можно было счесть, пожалуй, богатым человеком. Вот родина скорее могла бы его укорить, сама давая крохи, что он не имеет роскошных вилл в духе – некоторым образом близкого ему – Габриэле Д'Аннунцио…

Недаром поэт горько сетует в своем триолете:

В иных веках, в иной отчизне,

О, если б столько людям я

Дал чародейного питья!

В иных веках, в иной отчизне

Моей трудолюбивой жизни

Дивился б строгий судия.

В иных веках, в иной отчизне

Как нежно славим был бы я!

Но не только в России, где продажная критико-кретинская бездарь, – классическая свинья в апельсинах, – всячески поносила могущественного своего же русского поэта, и вместо того, чтобы гордиться им, глумилась по своему хамскому обыкновению.

И поэт презрительно-спокойно заявлял:

Звенела кованая медь,

Мой щит, холодное презренье,

И на щите девиз: Терпенье.

…И зазвенит она и впредь

В ответ на всякое гоненье.

И добавлял, обращаясь к печали:.

Так пой же, пой, моя печаль,

Как жизнь меня тоскою нежит.

Моя душа тверда, как сталь,

Она звенит, блестит и режет.

И, чувствуя, что в сердце своем носит солнце, страстно вопрошал:

Солнце, которому больно!

Что за нелепая ложь!

Где ты на небе найдешь

Солнце, которому больно?

И глаголил насмешливо-примирительно:

Благослови свиные хари,

Шипенье змей, укусы блох,—

Добру и Злу создатель – Бог.

…Прости устройство всякой твари.

И – подвижнически:

В безумно-осмеянной жизни

Власти не дай укоризне

Страдающий лик отемнить.

И – в мудрой гордости:

Да будут вместо жизни книги

Наградою железных дней.

…Покорен я в железном иге.

Не самоубийством же было, в самом деле, кончать из-за «свиных харь» критических тварей:

Ты гори, моя свеча,

Вся сгорай ты без остатка,—

Я тебя гасить не стану…

Пленительная лесистая дорога из Тойлы в Иеве влекла его к себе, и часто, в полном одиночестве, он бродил по ней:

Что может быть лучше дороги лесной

В полуденной, нежно-спасающей мгле!

Свой дух притаился здесь в каждом стволе.

И, созерцая природу, мыслил:

Здесь учиться людям надо, как любить и петь.

Петь, как птичка, потому что —

Сила звонкой песни сотрясает тело птички,

Потому что песня – чарованье переклички,

В трепетаньи звуков воплощенная мечта.

Тем людям учиться надо у птички, у одного из которых спросил:

Чем же ты живешь?

Возвращался он с прогулки поздно, когда уж

Огонек в лесной избушке

За деревьями мелькнул.

И —

Долина пьет полночный холод

Тоской синеющих высот.

Иногда он взывал к полю и небу:

Земли смарагдовые блюда

И неба голубые чаши,

Раскройте обаянья ваши.

Он умел ценить жизнь:

Тревожный праздник новоселья

Пусть нам дарует каждый день.

И укорял, жизнью не умевших пользоваться:

Рая не знаем, сгорая:

Радость не наша игра…

А радость всегда вокруг нас. Разве же, например, не радость, когда —

Луна взошла, и дол вздохнул,

Молитвой рос в шатре тяжелом…

В этот час —

…Сад расцвел

Дыханьем сладким матиол.

Но больше всего радовала и утешала утомленного, плохо оцененного сородичами Федора Кузмича его, Данту подобная, великая любовь к Анастасии Николаевне:

В моем бессилии люби меня.

Один нам путь, и жизнь одна и та же.

Мое безумство манны райской слаже.

Отвергнут я, но ты люби меня.

И —

Здесь верный наш союз несокрушимо вечен.

Он выше суетных, земных, всегдашних дел.

Ты только для меня. Торжественно намечен

В веках наш яркий путь, и светел наш удел.

Так коротал в Тойле поэт свои дни:

Коротаю дни я как-нибудь…

И не клял скромной жизни, малым довольный:

Жизнь влача печальную,

Вовсе не тужу.

У окошка вечером

Тихо посижу,

Проходящим девушкам

Сказку расскажу.

Сказку своей счастливой в любви, но не в славе жизни… Бедные девушки рыбачьей деревушки, все поголовно владеющие русским языком! Вы и не знали, в чудесной застенчивости своей, какой радости и чести вы лишились – послушать сказку из безгрешных, даже во всех человеческих грехах своих, уст поэта!

3

Я задумываюсь. Мне глубоко грустно. Перечитанные стихи говорят о жизни, к которой сам я был близко причастен. Она не вернется, милая. Анастасия Николаевна и Федор Кузмич умерли. Они уже умерли. Их нет на земле. Но дача, где они жили, стоит на том же месте, но вместо поэта живет в ней… урядник. Такова ирония жизни. Почти ежедневно по вечерам, проходя мимо, всегда вспоминаю незаменимых людей. Так вот и кажется, что с балкона послышится ее голос:

– Не мешало бы чего-нибудь подкушать, Малим, как вы думаете?

И егоответ:

– Пожалуй, Малим, – я слегка проголодался.

– Ну вот и отлично. Елена, давайте ужинать.

Страшно шикарно, страшно шикарно, – слышится мне ее смех…

1927

Тойла

Умер в декабре

(Памяти Ф. Сологуба)

Во вчерашних газетах («Сегодня» от 5 декабря) было помещено срочное сообщение из Петербурга о серьезной болезни Федора Сологуба.

Я сказал жене:

– Декабрьская его болезнь опаснее весенней. Она может оказаться смертельной. Ты помнишь его триолет, написанный 4 ноября 1913 г. в Петербурге? – И достав с книжной полки «Очарования земли», я прочел:

Каждый год я болен в декабре.

Не умею я без солнца жить.

Я устал бессонно ворожить.

И склоняюсь к смерти в декабре,—

Зрелый колос, в демонской игре

Дерзко брошенный среди межи.

Тьма меня погубит в декабре.

В декабре я перестану жить.

В сегодняшних газетах (от 6 декабря) уже значится:

Сологуб умер 5 декабря.

И он, и я – мы были оба правы… И не первый раз за эти четырнадцать лет я вспомнил эти стихи: каждый раз, когда я перечитывал – а это случалось часто – «Очарования земли», меня жутко тревожило его пророчество.

* * *

Итак, Сологуба, самого близкого мне после Фофанова из своих современников, я больше никогда не увижу. По крайней мере – «здесь, у вас на земле…» То, чего я так боялся и вседневно ожидал, свершилось. Недаром еще в 1919 г. я спрашивал себя в своем «Менестреле»:

…Ужель я больше не увижу

Родного Федор Кузмича?

Лицо порывно не приближу

К его лицу, любовь шепча?

Тогда к чему ж моя надежда

На встречу после тяжких лет?

Истлей, последняя одежда!

Ты, ветер, замети мой след!

В России тысячи знакомых,

Но мало близких. Тем больней,

Когда они погибли в громах

И молниях проклятых дней…

Никогда не увижу, – ничего не узнаю. И мог бы однажды узнать кое-что, да, видимо, не в судьбе моей было узнать.

Дело в том, что осенью 1921 г. эстонский поэт Генрик Виснапу вез мне из Петербурга письмо от Сологуба, но на границе письмо это конфисковали, – и что было в нем? Звал ли Федор Кузмич меня в Россию, мечтал ли сам из нее выбраться – вечный мрак, и жуть в этом мраке. И уж это до последнего часа моего. А письмо его было ответом на мое, через того же Виснапу переданное, в котором я звал его к себе, предлагая хлопотать о визе. Я знал, как он любит меня: «Милому Игорю Васильевичу Северянину неизменно всем сердцем любящий Его в прошлом, настоящем и будущем Федор Сологуб. 27 июня 1913 г.» – гласит автограф на «Жемчужных светилах». Я знал, как он любит Тойлу, где провел два лета перед самой войной и где даже домик приобрести намеревался. Я знал, какого высокого мнения был он вообще об эстонцах – мирных, трудолюбивых, врожденно-интеллигентных. Я знал, сколько очаровательных стихов воспринял он в Тойле. И, наконец, знал я, что лучше всего, всего вернее может отдохнуть он, усталый, именно в нашей приморской прекрасной деревушке, где он был так полно, так насыщенно счастлив когда-то с Анаст<асией>

Никол<аевной>, своею Малим, второю и последнею возлюбленною своей! Да, здесь, на чужбине, ибо там, на родине,

Мои томительные дни

Россия омрачила бранью.

Моих сограждан щедрой данью,

как писал он в Тойле в 1913 году. И здесь же тогда же:

Милая прохлада – мгла среди полей.

За оградой сада сладостный покой,

Что ж еще нам надо в тишине такой?

И восклицал восторженно:

В очарованьи здешних мест

Какой же день не встанет ясен?

7 декабря 1927

Toila

Осиянный

(О творчестве Алексея Масаинова)

Вошел он в мою рабочую комнату (впрочем, комната это теперь, тогда был кабинет) и представился: «Алексей Масаинов». Лицо было открытое, светлое, улыбалось весело и лучисто, голос ясно звенел – как солнце, этот человек взошел, как шампанское, взыграл! И сразу я почувствовал к нему живейшее влечение, к нему, такому симпатичному, смелому, восторженному.

Не обмануло меня первое впечатление: таким он и оказался впоследствии, когда стал у меня «своим человеком», постоянно выступал на моих вечерах с лекциями об искусстве и со своими искристыми стихами, когда ездил со мною на концерты в Саратов, Москву, Псков. Его лекции – в особенности одна из них на тему «Поэты и толпа» – производили фурор, и в одном Петербурге он прочел упомянутую лекцию три раза подряд на моих концертах в зале Городской думы. И надо было видеть, как обыватель, называемый им «Иваном Ивановичем», неистово рукоплескал ему, боясь, очевидно, быть похожим на… обывателя, которого Масаинов разносил с эстрады за тупоумие, равнодушие и отсталость!.. Это было так весело наблюдать.

В те времена я вообще любил перед своими стихами просить выступать лекторов, читавших рефераты о моем творчестве, о творчестве русских и иностранных писателей и о задачах искусства. Назову фамилии докладчиков: Н. И. Кульбин, Андрей Виноградов, А. Закржевский, Виктор Ховин, Дм. Крючков, Владислав Ходасевич, Семен Рубанович, Вл. Королевич, Георгий Шенгели и др. Но более других мне по душе был все же Масаинов, хотя я и воздаю должное каждому из референтов.

О, это был блестящий лектор! Сын богатого ярославского купца, не стесняясь в средствах, он много и часто путешествовал, и путешествия были его призванием, возможно, мешавшим ему целиком отдаться творчеству. Я выпустил совместно с ним два альманаха («Мимозы льна» и «Острова очарований»), где, кроме нас двоих, никого не было. Кроме того, он принимал участие в альманахе «Винтик», в котором сотрудничали ныне покойный А. Виноградов, А. Толмачев и я. В журналах он почти не печатался, отдельной книги, к сожалению, так и не удосужился издать, поэтому я лишен удовольствия говорить о его творчестве подробно, имея его перед собою только в нескольких образцах.

Живя долгое время в Японии, нежно им любимой, он неоднократно пел о ней, и как хороши его стихи о стране Восходящего солнца! Привожу его «Японию», мне посвященную:

Душистым вечером гремит так звончато

Концерт фонариков в стране Ниппон.

Ликуй, Япония! Где жизнь утончена,

Где гейши веселы, там весел звон.

Вся в озарении, цветеньи сливовом

Ты дышишь влагою, Восходный Свет.

Деревья белые! Привет счастливые!

Деревья алые! И вам привет.

Как ты изысканна, благоуханная,

Как ты пленительна, сердца пленив,

Клонитесь грезово головки пьяные

Цветов камелии и ветви слив!

Деревья белые, деревья алые,

Озвоньте шелестно сады утех.

Здесь губы женские всегда коралловы,

Здесь гейши веселы и весел грех.

Греши, Япония! Весной, как зарево,

Растут слепительно твой смех, твой звон.

О, как блистателен концерт фонариков

На шумных улицах в стране Ниппон!

Есть стихи, которые меня каждый раз воспламеняют и захватывают. И эти – именно такие. Предвижу, что вы будете утверждать о моем влиянии на автора, о его подражании мне. Возможно, но что же из этого: разве я сам в свое время не попадал под влияния?

Это – в порядке вещей. Но я хочу подчеркнуть, что не всякое влияние удачно. У Масаинова же его «подвлиянная» поэза вышла безукоризненной: сколько в ней вдохновения, блеска, колорита, колдовства! О подражании же здесь не может быть и речи: просто он создал нужные ему неологизмы, как, например, «озвонить», другие же, мои, вроде «грезово» и «звончато» употребил как удачные – ах, не все ли равно чьи? – достижения. А вот и другое его «японское» стихотворение – «Ойя-Сан»:

Пойте, нежные гейши, смейтесь

Над пришельцем далеких стран.

Ах, игрой на длинной флейте,

Голубая Ойя-Сан!

Чайный домик светел и легок,

Пахнет сливой, и чай согрет.

Не гляди ж, не гляди так Строго,

Ойя-Сан, вишневый цвет!

Косоглазый и странный ребенок

В пышном платье, в прическе крутой,

Голосок твой нежен и звонок,—

Не стыдись же, присядь и спой.

И задумчивыми глазами

Мимолетно взглянув вперед,

Про богиню О-Омиками

Ойя-Сан поет, поет…

Про твои голубые заливы

О, Ниппон, звезда островов,

Про пушистую ветку сливы

И про вишню, красу садов.

Цвет камелий – твой маленький ротик,

Ойя-Сан, Ойя-Сан, стрекоза!

Ах, на самой высокой ноте

Опускаешь ты скромно глаза…

Много стран есть в морях безвестных,

Где немолчен птичий звон,

Но чудесней всех стран чудесных

Светло-радостный остров Ниппон.

Много дев в городские ворота

Входят тихо в вечерний туман,

Но чудесней всех город Киото

И чудесней всех дев – Ойя-Сан!

Я нахожу это воистину осиянное произведение восхитительным. Какая ясная легкость, какая прозрачность! И ни с чем не сравнимая тональность, присущая одному Масаинову. Не могу не привести и третьего его шедевра, его любимой мною «Франчески»:

Покинутая смуглянка,

Благословенно имя твое!

Она была итальянка,

И звали Франческой ее.

Проносились года как птицы,

И пели колокола.

На тихом канале Альбрицци

Она жила и цвела.

Ты, солнце, в славе и блеске

Украситель, зиждитель дней,

Сравнишься ль с глазами Франчески,

Смелой Франчески моей?

Как радовался я, влюбленный,

Как глаза ее целовал!

Помню нежно-зеленый

Полусонный канал…

Помню, как гордо-покорно,

С розой в смуглой руке,

Приезжала в гондоле черной

Франческа в черном платке.

Франческа, пусть знают люди!

Франческа – чудесный цветок!

Не твои ли нежные груди

Целовал я, сбросив платок? ^

И не твой ли отец затаенно

Смотрел на наше окно

На Calle délia Madonna,

Где нам было так пряно-грешно?

О, бросившая смело и дерзко

В сердце храбрых свое копье,

Одалиска, безумка, Франческа,—

Благословенно имя твое!

Залы гремели восторгом, когда Масаинов читал – и как вдохновенно и блистательно читал! – вышеприведенные поэзы. Просматривая его стихи, вижу, как в них «бормочут сосны», «стучат насмешливые двери», «бело пустынное всполье», «звезды глядят васильково на землю», «радостно-серебряные перья бросают вниз, в Индийский океан, веселые дожди», «зеленый кузнечик с легким стрекотом звонким закачелил былинку», «пробегают, журчат, лучатся, мчатся звонкие… обручатели душ, смех земли, молодые лесные ручьи», и как, наконец, нераскрытая телеграмма лежала на бархате стола:

– Приезжай. В 6 вечера мама умерла.

Как просто! как пусто! как больно,

Ты, Боже, караешь тоской!

Закрываю невольно,

Гладя дрожащей рукой…

В мировую войну Масаинов был военным корреспондентом «Биржевых ведомостей» и «Русского слова» В 1914 году из Вильно он прислал мне «Терцины»:

В злой час, когда от пороха туманом

Безумный мир, приют безумных слов,

Я шлю привет Вам, Игорь-Северянин!

Наполеон рифмованных полков,

Победоносец, правящий всесильно,

Вам мой напев, властителю веков!

Слуга войны, в глухом и грустном Вильно,

Я позабыл, давно сомкнув уста,

Свои стихи, кипевшие обильно.

И лишь для Вас, чье имя – Красота,

Душа звенит забытыми стихами

Под светлым знаком Красного Креста.

Да будет мир и вдохновенье с Вами!

Да не устанет сладостно звучать

Ваш смелый Дух, бушующее пламя!

И если смерти черная печать

Мне суждена на черном поле битвы,

Я не хочу, я не могу молчать —

Вам мой восторг и Вам мои молитвы.

И Вам любовь и память в смертный час,

Ловец сердец, искусный для ловитвы.

О, песнопевец, радужный алмаз, —

Чей гордый блеск так пышно-многогранен,—

О, ювелир цветодарящих фраз,

Поэт поэтов, Игорь-Северянин!

Заканчиваю работу и, отправляясь перед обедом на лыжную прогулку по озеру, от всей души грущу, что за последние годы потерял из вида симпатичнейшего человека и выдающегося своего современника.

1924. III

Озеро Uljaste.

Успехи Жоржа

(«Сады» Георгия Иванова)

В мае 1911 года пришел ко мне познакомиться юный кадетик – начинающий поэт. Фамилия его была самая заурядная – Иванов, имя тоже обыденное – Георгий. Был он тоненький, щупленький. Держался скромно и почтительно, выражал свой восторг перед моим творчеством, спрашивал, читая свои стихи, как они мне нравятся.

Надо заметить, что месяца за три до его прихода ко мне, стали в некоторых петербургских журналах появляться стихи за его подписью, и так как было в этих стихах кое-что свое, свежее и приятное, фамилия, хотя и распространенная слишком, все же запомнилась, тем более, что мы в то время имели уже лучшего версификатора эпохи, человека с тою же фамилией, успевшей превратиться в большое, но скучное имя. Я говорю конечно о Вячеславе Иванове.

Принял молодого человека я по своему обыкновению радушно, и он стал частенько у меня бывать. При ближайшем тщательном ознакомлении с его поэтическими опытами я пришел к заключению, что кадетик, как я и думал, далеко не бездарен, а наоборот, обладатель интересного таланта.

В то время стали впервые появляться стихи Анны Ахматовой, которая получила на конкурсе, устроенном журналом «Gaudeamus», первую премию за какого-то, если не ошибаюсь, «фавна». Я сразу заметил, что в стихах юного Жоржа или, как его называли друзья, «Баронессы», много общего, – правда, трудно уловимого, – со стихами новоявленной поэтессы. Впоследствии это блестяще объяснилось, когда Иванов вступил в «Цех поэтов», основанный покойным высокоталантливым Н. Гумилевым и ныне здравствующим, в той же степени бездарным, Сергеем Городецким: нарождалась новая манера «акмеизма».

На лето «баронесса» уехал к себе в Гедройцы, а осенью того же года, когда я решил основать в России «Академию Эго-футуризма», и мой милый мальчуган принял в ней живейшее участие, вступив в ее ректорат. Всего в нем было четверо: я, Иванов, Арельский и Олимпов, сын уже покойного в то время Фофанова. Что касается Арельского, это был тоже юный поэт и тоже талантливый. Учился он тогда в Петербургском университете, нигде не печатался.

Мы издали «манифест», разослали его по редакциям почти всей России, записались в «Бюро газетных вырезок» и стали ждать откликов прессы. Эти отклики не заставили себя долго ждать, и вскоре мы были буквально завалены вырезками с отборной руганью по нашему адресу. А в сущности и браниться-то было не за что, так как ничего чудовищного в нашем манифесте не было. Просто мы пытались в нем доказать, – насколько удачно, я уж теперь судить не берусь, не имея под рукою этого документа, – я говорю доказать, что в мире есть только одна бесспорная истина – душа человеческая как составная часть Божества. Поэтому брань критики была, как, впрочем, это случается часто, совсем не по существу: критика ничего не опровергала, да и не могла опровергнуть, ибо наши доводы были, кажется, неопровержимы. Получали мы и сочувственные письма и отзывы, но справедливость требует сказать, что их было очень и очень немного. Зато тем ценнее они были для нас.

Вскоре после основания Эго-футуризма Иванов познакомился с Гумилевым, только что приступившим к устройству «Цеха поэтов», занятым идеей «акмеизма». Познакомил Жорж с Гумилевым и Арельского. Гумилев стал звать их к себе в «Цех», соблазняя тем, что будет помещать стихи «цехистов» в журнале «Аполлон», считавшемся тогда одним из лучших русских строго художественных журналов. Звал неоднократно Гумилев и меня через них, но я упорствовал и не сдавался. Тогда он пришел ко мне как-то вечером сам. Пришел вместе с Ивановым. Познакомились, побеседовали. Он повторил свое приглашение, говорил мне всяческие комплименты. Я «поблагодарил за честь» и категорически отказался.

Вскоре Иванов и Арельский мне изменили окончательно, заделавшись настоящими «цехистами» и отрекшись печатно по настоянию «старших» от футуризма. В это время Олимпов внезапно сошел с ума. Остался я один со своим детищем, но так как фактически весь эго-футуризм, мною выдуманный, был только во мне самом, то ничего не изменилось после того, как трое из четверых выбыли. Я дал знать через печать о происшедшем и заявил попутно, что весь эго-футуризм, видимо, только мое творчество, я же желаю быть впредь поэтом безо всяких этикеток и ярлычков. Тем вся эта шумиха и закончилась. «Изменники» же продолжали бывать у меня почти ежедневно, и оставались мы попрежнему в хороших отношениях еще около года. А потом их вдруг смыло…

С тех пор миновало двенадцать лет. Теперь у меня в руках четвертая книга стихов известного поэта Георгия Иванова – «Сады». Я сравниваю ее с первою книжкою того же автора «Отплытие на остров Цитеру», изданною в 1911 году нашим кружком «Ego», – и какая разница! Жорж превратился в Георгия, фамилия – в имя, ребенок – в мудреца:

…Теплый ветер вздохнет: я травою и облаком был,

Человеческим сердцем я тоже когда-нибудь буду…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ты влюблен, ты грустишь, ты томишься в прохладе ночной,

Ты подругу зовешь и Марией ее называешь,

Но настанет пора, и над нашей кудрявой землей

Пролетишь и не вздрогнешь, и этих полей не узнаешь…

А любовь – семицветною радугой станет она,

Кукованьем кукушки или камнем, иль веткою дуба,

И другие влюбленные будут стоять у окна,

И другие в мучительной нежности сблизятся губы…

О, милый Жорж, как я рад вашим успехам! Как доволен, что не обманулся в вас, что это вы, мой тоненький кадетик, пишете теперь такие утонченные стихи:

В меланхолические вечера,

Когда прозрачны краски увяданья,

Как разрисованные веера,

Вы раскрываете воспоминанья.

Деревья жалобно шумят, луна

Напоминает бледный диск камеи,

И эхо повторяет имена Елизаветы или Саломеи.

И снова землю я люблю за то,

Что так торжественны лучи заката.

Что легкой кистью Антуан Ватто

Коснулся сердца моего когда-то.

Скажите, разве эти стихи не очаровательны, не прелестны? И много таких же прелестных вещиц в «Садах» Иванова, и мне доставляет истинное наслаждение бродить по их узорчатым аллеям, вдыхая тончайшие ароматы изысканных цветов, среди которых на озерах умирают последние лебеди романтизма… И восклицать вместе с автором «Садов»:

Малиновка моя, не улетай!

Зачем тебе Алжир, зачем Китай?

И вместе с ним на террасе пить чай из «неуклюжих стаканов», из тех, где «струю крутого кипятка последний луч позолотил слегка»… И – «проплывающие облака воображать большими парусами»… И —

С чуть заметным головокруженьем

Проходить по желтому ковру,

Зажигать рассчитанным движеньем

Папиросу на ветру.

И грустить вместе с ним, что «прекрасное тело смешается с горстью песка, и слезы в родной океан возвратятся назад…»

В его садах, «садах неведомого халифата», где

Очарованная одалиска

Играет жемчугом издалека,

И в башню к узнику скользит записка

Из клюва розового голубка.

В садах, очертания которых «как будто страусово перо», где «слушают музыку, не понимая, как ветер слушают или волну», в таких садах очаровательного таланта хорошо побродить длительно, погрезить упоительно и сказать приветливо хозяину садов на прощанье те слова, которые я прочел ему более десяти лет назад в своем ответном сонете:

Я помню вас. Вы нежный и простой…

1924

Озеро Uljaste