Текст книги "Том 5. Публицистика. Письма"

Автор книги: Игорь Северянин

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)

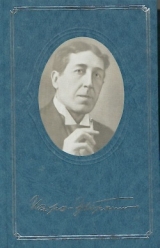

Игорь Северянин

Сочинения в пяти томах

Том 5. Публицистика. Письма

Уснувшие весны

Из воспоминаний о К.М. Фофанове

I. Стихи, мне посвященные

Я гость не лишний, не случайный

И говорю Тебе: Поверь,

Нежнее будь с сердечной тайной

И к ней припри плотнее дверь.

Оберегай ее, как сторож,

Когда падет ночная тень,

Чтобы какой-нибудь заморыш

Не отравил твой добрый день… —

писал мне К. М. Фофанов на своей книге «Тени и тайны» в 1910 году, осенью, в Петербурге, зайдя ко мне почитать и послушать стихи, как он любил это делать, наезжая в столицу из Сергиева, где провел последние два года своей жизни. В этих стихах таится как бы некое пророчество, и сколько с тех пор разных жалких «заморышей» старались и стараются изо всех сил отравлять мои «добрые дни». Я намекаю на критиков, завистников, женщин. Но, как я сказал когда-то: «Искусство с нами, – и Бог за нас!»

Фофанов сделал мне много посвящений – и в стихах, и в прозе. В моем альбоме, оставленном при отъезде из Петербурга 28 января 1918 года одному моему хорошему знакомому, Борису Николаевичу Башкирову-Верину, имеется (имелось?) около двадцати фофановских посвящений, и некоторые из них были замечательными, как, например, посвящение в прозе, сделанное в 1908 году, когда К. М. гостил у меня несколько дней на мызе Ивановке под Гатчиной.

«Ничего лучшего не мог я придумать, что показал мне Игорь-Северянин. Чту его душу глубоко. Читаю его стихи, и все говорит мне: в Тебе – Бог!»

Часто я вспоминаю свои альбомы и очень беспокоюсь об их судьбе: там были стихи и письма, и некоторые с каждым годом приобретают все большее и большее историческое значение. Там были автографы Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Зинаиды Гиппиус, Леонида Афанасьева, Изабеллы Гриневской, Вл. Г. Короленко, Т. Л. Щепкиной-Куперник, И. Ясинского, К. Чуковского, Александра Масаинова, Ан. Н..Чеботаревской, Н. А. Тэффи, Н. Гумилева, Н. И. Кульбина, К. Льдова, А. Измайлова и многих, многих других. У того же знакомого я оставил пятнадцать толстых книг, чьи печатные страницы сплошь заклеены вырезками из журналов и газет всей России – рецензиями о моем творчестве и моих эстрадных выступлениях. Были в этих книгах собраны и все карикатуры на меня, а их было порядочно. Там же оставлен и шарж на меня углем работы Владимира Маяковского– голова в натуральную величину. Самое печальное, что этот знакомый бежал из России в 1920 году, и судьба всех этих ценностей ныне мне неизвестна, хотя он и уверял меня в прошлом году в Берлине, что эти книги, как ему «достоверно известно», находятся в полной сохранности. Однако, я все же сильно боюсь, тем более, если принять во внимание, что многие автографы не подлежат восстановлению, так как иных авторов уже нет на свете, как, например, Фофанова, Мирры Лохвицкой или Гумилева. Несмотря на свою блестящую память, большинство стихов, посвященных мне, основательно уже много за эти годы позабыто, и дабы избежать полного их забвения, ибо многие вовсе не были напечатаны, я стараюсь привести здесь те из них, которые еще свежо помню.

Очаровательную балладу Фофанова «Об Мирре и Принце», мне и Мирре Лохвицкой признательно посвященную, я, к крайнему моему сожалению, восстановить уже теперь не сумею. Зато я приведу великолепное его стихотворение, обращенное ко мне, носящее название «Пророк Илья»:

Пророки шли дубровой темной.

Один – Илья, чья речь, как гром.

Другой – его преемник скромный,

Босой, с лысеющим челом.

И говорит Илья: «Довольно

Мне в мире быть среди людей —

Гряди и властвуй речью вольно,

Греми, преемник Елисей!

Я ухожу – земного хлеба

Не надо мне, бессильна плоть…

Я ухожу к Творцу на небо:

Пора, пора – зовет Господь…»

И вышли старцы из дубровы.

Смеркалось. Засыпала степь.

Вдали теснился град суровый,

И огоньков далеких цепь

Вдали рассеянно блестела,

И сон пустыни был глубок,

И за Ильею шел несмело

Другой – обиженный – пророк…

Вдруг шум раздался из дубровы.

В пустыне был нарушен сон.

И был, по воле Иеговы,

Илья на небо вознесен!

И, в страхе падший на колени,

Воззрел на небо Елисей,

Где мчались кони, рвали тени

Среди молниеносных змей…

И роковая колесница

Гремела тяжко меж огней,

И мчалась легкая, как птица,

Четверка пламенных коней!

И между тем, как пламенея,

Гремел и плакал небосклон,

К ногам скатился Елисея

Ильи разодранный хитон!..

Фофанов, вообще, очень любил меня, всячески поощряя мои начинания и предрекая им постоянно громкую будущность; но мой уклон к модернизму его всегда печалил, а иногда и раздражал. Он написал даже две пародии на мои стихи, которые тоже вошли в один из двух моих альбомов. К сожалению, я их не помню, да и вряд ли они характерны для него, так как написаны… в прозе! Из других полушуточных стихов я приведу следующие, написанные им в одно из моих посещений, когда он проживал в Гатчине. Было это зимою 1908 года. Я пришел к нему с мызы Ивановки на лыжах. Лыжный спорт с детства – один из моих любимейших, и на своих одиннадцатифутовых норвежских беговых лыжах с пружинящими ход американскими «хомутиками» я пробегал большие расстояния.

Я видел вновь весны рожденье

Весенний плеск, веселый гул,

Но прочитал твои творенья,

Мой Северянин, – и заснул…

И снилось мне: в стране полярной

В снегу и в инее сады,

Где лился свет луны янтарной

На зачарованные льды.

И спало все в морозной неге

От рек хрустальных до высот,

И, как гигант, мелькал на снеге

При лунном свете лыжеход…

Никто, думается, не будет спорить, что в этом пустяке много настроения и что он весь насыщен чистейшей лирикой именно в фофановских тонах. Стихи, подобные этим, я причисляю к истинным произведениям поэзии: несмотря на свою скромную форму, размер,

бедноту рифм и общую кажущуюся банальность, они так пленительны и полны такого тайного очарования, что повторять их бесконечно является настоящим наслаждением, я сказал бы потребностью каждого, кто любит и чувствует красоту.

Из других посвящений мне Фофанова я вспоминаю еще слегка декадентскую «Серенаду»:

Над прудом кружилась долго

Голубая стрекоза,

Закрывая от восторга

Изумрудные глаза…

Чуть колеблелась осока,

Наклоняя тощий стан,

А в саду неподалеку

Цвел оранжевый тюльпан.

И, предвидя новолунье,

Он влюбился в стрекозу,

И летит к нему шалунья

Утереть его слезу…

Бывши поэтом-пушкинианцем, молясь на Пушкина, он любил простоту и ясность, хотя сам не был чужд свежих образов, смелых эпитетов. Он мог сказать: «безлиственная ночь» и, вероятно, весьма удивился бы, если бы ему указали на дерзновение данного выражения.

Происходило это оттого, что в творчестве своем, как истинно художественном, он часто бывал подсознателен. Недаром многие критики называют Фофанова первым русским декадентом. Да, действительно в нем было то, что подходит под это наименование, но как он не любил, можно сказать, даже ненавидел «декадентов», – как называла критика того времени, Брюсова, Блока,

Сологуба. В одном из писем ко мне он дошел до того, что прямо-таки называл вышеназванных поэтов… бездарностями (!) и предостерегал меня от подражания им.

В заключение привожу его стихи, написанные мне в 1908 году на книге его «Иллюзии»:

II. Последние дни поэта

Все люблю я в Игоре, —

Душу и перо!

Жизнь его, ты выгори

В славу и добро!

Песнь его прекрасная,

И, как зорька ясная,

Озари всевластная,

На Парнасе высь!

5 мая 1911 года, когда я только что закончил свой знаменитый «Весенний день», раздался звонок, и в мой кабинет вошел, как всегда возбужденный и нервный, Фофанов в сопровождении своего сына Константина, впоследствии футуриста Олимпова, оставившего после себя печальную память своими дикими выходками и причудами вплоть до запускания в публику стульями…

Этот случай имел место на первом моем поэзоконцерте в Петербурге, в зале Тенишевского училища, в октябре 1913 года, где среди двадцати трех участвующих литераторов и артистов выступал и этот неистовый юноша. В тот вечер вступительное слово о моем творчестве произнес покойный ныне Н. И. Кульбин.

…Я прочел пришедшему Фофанову свое новое, только что законченное стихотворение, и с каким искренним восторгом он выслушал его, как обнимал меня, растроганный и восхищенный. «Вот как надо писать, радость моя! – говорил он со слезами на глазах. – Забудь все декадентские исхищрения, они тебе не к лицу. Пиши всегда так же просто и ясно, как написал этот „Весенний день“, и ты будешь всенародным русским поэтом. А теперь я пришел к тебе напомнить, что жду тебя и твою маму к себе в Сергиево 8 мая – в день моего рождения. Приезжайте обязательно и помните, что особых приглашений в этот раз не будет. Так смотрите же, будьте непременно».

Посидев около часа, гости ушли, а уже 10 мая, т. е. через пять дней после их посещения, в «Биржевых ведомостях» появилось сообщение о серьезной болезни Фофанова. Тотчас же я собрался поехать в Сергиево, взволнованный этим известием. В это время приехал за мной Леонид Николаевич Афанасьев, весьма встревоженный и расстроенный тем же, и мы отправились с ним к больному.

Застали его в постели, – как всегда, без гроша в доме. Он жаловался на боли в левом боку, кашлял, но был весел и оживлен, по обыкновению много шутя и развлекая нас остротами и эпиграммами преимущественно на высочайших особ. Он потребовал, чтобы жена распорядилась послать за водкой и, несмотря на наши протесты и на доводы о вреде вина во время болезни, водка все же была добыта, и мы принуждены были, скрипя сердце, выпить с ним несколько рюмок, Афанасьев наверняка не более одной.

Пробыв у больного до позднего вечера, мы с Афанасьевым возвратились с последним поездом в Петербург, вполне успокоенные состоянием здоровья Константина Михайловича и негодуя на преувеличенные газетные сведения… Можно представить себе поэтому наше изумление, когда через два дня в той же газете и в «Новом времени» появились заметки об ухудшении здоровья поэта и о переводе его в закрытом автомобиле на Васильевский остров, в лечебницу доктора Камераза.

Мы бросились по указанному адресу и нашли нашего друга в большой светлой палате, до неузнаваемости исхудавшего, пожелтевшего, обстриженного «под ноль», с выбритой бородой и усами. Вскоре появился Аполлон Коринфский, и мы учредили нечто вроде дежурства у постели больного. Доктор Камераз, сердечно предоставивший поэту палату и лечение совершенно безвозмездно, покачивал головой и не скрывал от нас серьезности его положения. Три болезни одновременно – воспаление левого легкого, нефрит и белая горячка – овладели несчастным. Он был еще в полном сознании, лишь по временам впадая в бредовое состояние. Камераз поддерживал его шампанским.

Всю эту неделю, до последнего часа своей жизни, он не переставал водить рукой по стене, как будто что-то писал: очевидно, творчество не покидало его до самой смерти. Бросалось в глаза полное отсутствие людей искусства, которым даже в голову не приходило навестить больного, хотя бюллетени о его здоровье печатались в газетах ежедневно. Лидия Константиновна, жена Фофанова, в это время проживала в нашей квартире на Средней Подьяческой 5, ежедневно навещая мужа.

Семнадцатого утром, оставив Афанасьева у постели больного, я выехал на станцию Елизаветино по своим делам. Возвратясь около трех часов дня, я наскоро пообедал и, почему-то переодевшись в чужой сюртук, поспешил без «особых приглашений» в лечебницу. Там я спросил у одной из сиделок, встреченной мною в коридоре, о здоровье больного. «Он скончался сегодня», – был ее ответ.

Я вошел в зал, где шли приготовления к первой панихиде. А. А. Измайлов и И. Ясинский были уже там. Отведя Измайлова в сторону, я спросил у него, где и на какие средства он предполагает хоронить поэта. «Видите ли, деньги на похороны дают редакции „Биржевых ведомостей“ и „Нового времени“. Что же касается места погребения, я думаю, лучше всего избрать Волково кладбище, на Литературных мостках которого спят

Тургенев, Надсон и другие писатели». – «Да, но известно ли Вам, – спросил я у него, – что у Фофанова было определенно выраженное желание, чтобы его похоронили непременно в Новодевичьем монастыре, о чем он неоднократно мне упоминал, а в последний раз, когда пятого мая, на вид совершенно здоровый, посетил меня, он еще раз напомнил мне об этом, обронив следующую знаменательную фразу: „А мне что-то все нездоровится последнее время. Помни, радость моя, когда я умру, обязательно настаивай на Новодевичьем. Только не на Волковом!“ – почти злобно закончил он».

Измайлов выслушал меня внимательно, но отказал, мотивируя это безумной дороговизной мест на кладбище Новодевичьего монастыря. Редакции же, по его словам, таких расходов нести не пожелают. Тогда я призадумался, искренне огорченный. Вдруг меня осенило. «Костя, – сказал я, обращаясь к сыну покойного, – сделаем так, чтобы воля твоего отца была выполнена». Но Костя, совершенно растерянный, никаким советом помочь мне в моем намерении не мог. Тогда я, взяв его с собою, направился, влекомый интуицией, в редакцию «С.-Петербургских ведомостей», предварительно узнав цену могилы, и просил лакея доложить о нас князю Эсперу Эсперовичу Ухтомскому, которого до этого дня лично не знал вовсе.

Когда, минут десять спустя, мы были приняты им, я обратился к нему со следующими словами: «Как Вам известно, умер Фофанов. Его воля: быть похороненным на кладбище Новодевичьего монастыря. Эта воля для нас с ним (я указал на Костю) – священна: он его сын, я – друг и сам начинающий поэт. Обращаюсь к Вам как к поэту и человеку: дайте двести пятьдесят рублей – разницу стоимости мест на двух кладбищах, и Вы выполните свой долг, долг художника». Князь Ухтомский мгновенно выполнил мою просьбу, и, когда я стал благодарить его, он остановил меня одной фразой: «Не Вы меня, а я должен благодарить Вас за любовь к поэту, за стремление выполнить его волю». Мы с Костей отправились в монастырь и выбрали место рядом с могилой Врубеля.

Двадцатого мая состоялись похороны. Князь Ухтомский принимал в них живейшее участие. Публики было немного: человек триста. Литературный мир по-прежнему блистал своим отсутствием… Перечислю присутствовавших: Леонид Афанасьев, Аполлон Коринфский, М. О. Меньшиков, Владимир Лебедев, И. Ясинский, А. Измайлов, доктор Студенцов, полковник И. А. Дашкевич и… публика. Мы читали стихи, возмущались равнодушием людским и разошлись по домам. У нас состоялись поминки.

Так был похоронен выдающийся русский поэт, временами достигавший гениальности! Он умер пятидесяти лет, и, если и дожил до этого возраста, то благодаря лишь А. С. Суворину, дававшему ему ежемесячно пятьдесят рублей, и Академии Наук, откуда он получал по двадцать рублей в месяц. Все же остальные заработки, как у чистого поэта, бывали случайны и более чем эфемерны.

Озеро Uljaste

Декабрь. 1923

О творчестве и жизни Фофанова

Творчество Фофанова полярно: с одной стороны жалкая посредственность, с другой – талант, граничащий с гением: «Скорей в постелю, поэтесса…» и «Я сердце свое захотел обмануть, А сердце меня обмануло…» написано одним и тем же автором! Этому даже поверить трудно, однако это так. И у него это постоянно. И сколько раз Академия Наук не присуждала из-за этого Пушкинской премии, награждая ею стихотворцев, талантливость которых более чем сомнительна и идти в сравнение с фофановской вовсе не может. Но зато у них не было того, что сплошь и рядом портило строфы Фофанова: вопиющей небрежности, необдуманной нáскорости.

Я предложил как-то в Москве своему издателю, ныне расстрелянному, В. В. Пашуканису, издать сборник избранных стихов Фофанова. Пашуканис, Человек с университетским образованием, вдобавок обладавший большим вкусом и сам писавший далеко не дурные стихи, сначала улыбнулся моему предложению, но, когда я стал приводить ему перлы поэта, улыбка сошла с его лица, и он с большим вниманием слушал замечательные стихи, которые я выискивал в фофановских книгах. В заключение было решено издать книгу страниц в сто, не более, и тогда-то, можешь представить себе, русский читатель, какое сокровище истинной поэзии было бы у тебя в руках! Это была бы воистину изумительная книга, да она и будет со временем, если только Господь продлит мою жизнь, ибо я знаю, что выбрать из Фофанова и что забраковать.

Тогда наша идея, пришедшая нам в головы, к сожалению, слишком поздно, не осуществилась из-за… осуществленной революции, отвлекшей людское внимание от печатного художественного слова. Теперь же у меня нет под руками ни всех книг Фофанова, ни – и это самое главное – тонкого, интеллигентного издателя во вкусе Пашуканиса. Поэтому «Звезды ясные», как думал я назвать эту книгу, не изданы до сих пор.

В чем главная сила, в чем же очарование фофановской музы? Я думаю, прежде всего, в его лирике северной весны с ее белыми ночами, такими больными и призрачными, с ее утонченным целомудрием, с почти безуханными ароматами, – прежде всего, думаю я. Ни у одного из русских поэтов нет того, что вы найдете у Фофанова относительно северной весны: ее души, ее aромата, повторяю, почти недушистого, но такого пленительного своими возможностями, что эта недушистость. душистее всякого яркого аромата, ибо в ней он только подразумевается, но передан и запечатлен и именно в силу этого обстоятельства своей неопределенности насыщен истинным свойством благоухания точного, неприкрашаемого, не преувеличенного ничем. Вот это-то и есть, по-моему, отличительная черта его лирики, в этом-то и таится вся ее душа – все ее непередаваемое обаяние, которое не подлежит никаким анализам, никакой формулировке. Его импрессионизм можно постараться обозначить лишь импрессионистическим способом.

В этом отношении весьма характерны многие из его стихов, в особенности «Мелодия». Девять книг было выпущено им при жизни, две («Эфиры» и «Слезы и крылья») остались в издательстве А. С. Суворина неизданными, да дома, в особом сундуке, мне пришлось видеть массу его рукописей, в том числе драму в стихах «Железное время» (революция 1905 г.). Кому известна судьба этих произведений, среди которых много выдающихся? Да и кто заботится теперь об этом?..

Меньше всего Фофанову удавалась повествовательная форма, и его поэмы, как, например, «Поэтесса» или «Барон Клакс», испещрены безвкуснейшими строками, бессильными и аляповатыми, хотя справедливость требует заметить, что в этих неудачных произведениях, наряду со строками слабыми во всех отношениях, встречаются все же стихи достойные всяческого внимания по своей изобразительности, остроумию, проникновенности. В его поэмах ярче всего сказалось его неумение, возможно, нежелание работать над стихом. Я говорю «нежелание», припоминая такой случай, когда одно лицо, в моем присутствии, потребовало высказать ему свои мнения по поводу его какого-то стихотворения. Добавлю, что лицо это принадлежало к литературе и, следовательно, судило не без примитивной компетенции. И надо было видеть гнев поэта, обрушенный им на этого злополучного критика.

Сущность этого «разноса» сводилась к тому, что все напечатанное Фофановым и подписанное его именем, разбору и суждению не подлежало. По этому поводу небезынтересно припомнить рассказ Леонида Афанасьева об одном из его стихотворений в три строфы, предложенном им распространенной газете. Редактор забраковал первую строфу, оставив две другие, критик отверг вторую, собрат-поэт обрушился на третью. Когда Леонид Николаевич передавал мне этот случай, я хохотал до слез.

Хотя Фофанов принадлежал к плеяде поэтов пушкинской школы и декадентства сильно недолюбливал, его талантом бывали заинтересованы и «левые». Бальмонт и Брюсов даже ездили знакомиться с ним в Гатчину. Последние годы Фофанова из-за его «недуга» все покинули, и только трезвейший Леонид Афанасьев остался верным ему до последнего часа. Фофанов очень любил творчество Лохвицкой, и я неоднократно был свидетелем его экстазов при чтении моем из нее. Поэтесса, не бывшая знакомой с ним, в свою очередь, видимо, ценила его дар и прислала ему однажды свой сборник с надписью, но жена поэта в припадке беспричинной ревности его уничтожила, и напоминание об этом случае доставляло почившему искреннее огорчение. Надсон, бывший современником Фофанова, вписал как-то в альбом Марка Басанина строки, в которых говорилось, что, если бы он, Надсон, имел хотя бы одну десятую дарования автора «Мелодии», он покорил бы мир. Любил Фофанов и Голенищева-Кутузова, и Величко, и Владимира Лебедева, не переносил лишь определенно К. Р. и Веру Рудич.

Рассказывают эпизод, когда полковник П., принимая у себя как-то Фофанова, желая его занять, не подозревая его ненависти к Рудич, предложил его вниманию ее сборник. Поэт пришел в ярость, и, если бы хозяин вовремя не уклонился, этот премированный сборник попал ему в лицо. Про Фофанова складывались легенды, но большинству из них я верить не рекомендую. Я был знаком с ним с 20 ноября 1907 года по день его кончины 17 мая 1911 года и за это время виделся с ним очень часто. Правда, в моменты опьянения и невозможное делалось возможным, но, повторяю, большинство россказней про него – ложь и вздор. Я же со своей стороны могу и должен сказать, что, несмотря на все свои – иногда и крупные – недостатки, как в творчестве, так и в жизни, Фофанов был обаятельным, мягким, добрым, ласковым и сердечным человеком, очень нравственным, религиозным и даже застенчивым по-детски.

Он любил своих детей, в особенности Константина (Олимпова впоследствии), а если не умел их воспитывать, что же, он прав: он и не брался ведь за их воспитание. Кроме своей жены, как я имею основание утверждать, он не знал ни одной женщины. Был ли счастлив поэт в семейной жизни? Об этом нельзя даже говорить, так как, в сущности, несмотря на то, что был женат по страстной любви и имел девять человек детей, у него семейной жизни вовсе не было, по крайней мере в те годы, когда мне выпало счастье знавать его лично, ибо жена его, подверженная тому же недугу, каким страдал и он сам, иногда где-то пропадала по целым дням, а когда бывала дома, находилась почти постоянно в невменяемом состоянии. За время своего супружества она побывала семь раз у Николая Чудотворца. «Гостил» там однажды и сам Фофанов.

Многие спрашивают, кто на кого дурно повлиял? Не отвечая прямо на этот вопрос, я укажу только, что пить поэт начал с тринадцатилетнего возраста. Жена же его, происходившая из вполне приличной – в общественном смысле – морской семьи, окончившая Смольный институт, пить начала спустя много лет после брака. Но без предрасположения к чему-либо мы в это «что-либо» не втягиваемся.

1923

Озеро Uljaste