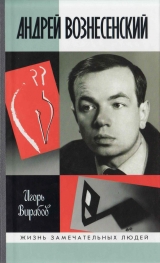

Текст книги "Андрей Вознесенский"

Автор книги: Игорь Вирабов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]

Глава шестая

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

Ты их всех хлебал большою ложкойХрущев Хрущевым, депрессуха депрессухой, а все ж таки природа гнула свое – как и велел календарь. Злополучная встреча деятелей культуры с партийной бетономешалкой была в марте? В марте. А значит – хочешь не хочешь, весна пришла. Хотя тут и надо бы поиграть желваками: от-те-пель кон-чи-лась, на-сту-пи-ли за-мо-роз-ки.

Весна в том шестьдесят третьем году и впрямь была холодной. С погодой творилось не пойми что: до середины апреля морозы прыгали аж до минус пятнадцати. Старожилы и не припоминали такого. Грешили на космонавтов.

От лица космонавтов выступил Юрий Гагарин. Опять-таки по поручению старожилов, но других – партийно-писательских хитрованов, игравших в свою большую аппаратную игру. Не очень понимая, что к чему, Гагарин и в газете, и на совещании молодых писателей озвучил чьи-то мысли: изменения климата – дело рук поэтической молодежи. «Позор! Непростительная безответственность!» Но эти слова космонавта как-то звякнули, брякнулись льдышками: хрусть. Одна его знаменитая улыбка и осталась. Улыбка Гагарина плыла, как чешира, сама по себе – она-то была совсем ни при чем. Ах, сама Джина Лоллобриджида прилетала строить глазки этой улыбке.

В мае весна все равно приплыла – неказистая, но, как полагается, в талых прожилках, с просыпающимися запахами. Может, не стоило и «оттепель» так скоро отпевать? К августу Хрущев назло «старожилам» опять вдруг выкинет фортель, позволив напечатать Твардовскому «Теркина на том свете». А как можно такое печатать, если «оттепель» отменяется?! «Не спеши с догадкой плоской, / Точно критик-грамотей, / Всюду слышать отголоски / Недозволенных идей. / И с его лихой ухваткой / Подводить издалека – / От ущерба и упадка / Прямо к мельнице врага. / И вздувать такие страсти / Из запаса бабьих снов, / Что грозят Советской власти / Потрясением основ».

Это как же понимать? И Грибачев с Сурковым, и Суслов с Ильичевым, да что там, и сам Хрущев с его вчерашними воплями, – все они вместе «из запаса бабьих снов»? Чудны дела твои, Господи.

Ну, словом, пока что весна, на деревьях почки лопаются, в лужах лягушки чешутся. Такую вот весну писатель Юрий Нагибин описал в дневнике своем желчном – отправился на рыбалку, а наткнулся на «двухэтажную» лягушку: «Приглядевшись, я обнаружил, что это две лягушки, слившиеся в акте любви… Казалось, он сцапал ее за титьки, головой прижался к ее плечу – поза, любимая Сомовым. Они то замирали, то принимались скакать, в лад отпихиваясь ножками… Это было так… бесстыдно, что мысленно я дал себе слово никогда больше не жить с женщинами. Насколько прекраснее и чище раздельная любовь рыб. О весне наговорено много красивостей, а весна – самое разнузданное время года, сплошное совокупление людей, животных, насекомых, деревьев, цветов… Гигантский бардак. Но красиво!»

Сразу скажем: что касается клятвы Нагибина насчет женщин, то слова своего он не сдержал. И не он один, кстати. Куда денешься: весна. У Юрия Казакова – его незаслуженно полузабудут полвека спустя – тогда, в начале шестидесятых, что ни история, то «весной на меня наваливается странная какая-то тоска». В рассказе «Вон бежит собака!» попутчица просится в палатку к герою, а он будто оглох и просьбу не услышал, а на третий день спохватился: «Ай-яй-яй! Как же это, а? Ну и сволочь же я, ай-яй-яй!» И больно бил себя кулаком по коленке. Вот что весна с людьми делала.

Думаете, Андрюша Вознесенский весны не замечает? Так и убивается после криков Хрущева, уткнувшись носом в стену? Это вы зря. Хотя от Москвы старается быть подальше. Вон он уже на Куршской косе, в прибалтийском поселке Нида, оттуда рукой подать до станции кольцевания птиц. Журавли прилетели – а они чем-то с поэтами схожи, участь у них двойная: «на небесах – земная, а на земле – небесная». И тех и других пытаются «окольцевать». Орнитолог машет руками над узкой журавлихой, попавшей в сеть: «…как бы ты ни металась, / впилась браслетка змейкой, / привкус того металла / песни твои изменит»… Не смертельно же, летай пока. «С неразличимой нитью, / будто бы змей ребячий / будешь кричать над Нидой, / пристальной и рыбачьей» («Жизнь моя кочевая…» с посвящением Э. Межелайтису).

Да, и лягушки тут же, двухэтажные в честь весны. Но у Вознесенского и они в «Монологе биолога» – подопытные, как и журавли: «Вчера мы спаривали лягушек». «Сжимались празднично два чутких чуда». Но тут биолог вводит пинцеты, вонзает кусачки, манипулируя нежными чувствами. Вроде из лучших побуждений, для блага и прогресса – но выходит, что «растут распады из чувств влекущих». Отсюда и – «Закаты мира. / Века. Народы. / Лягухи милые, / мои уроды».

* * *

Нет, из головы-то все равно не выходит: какая же бессмыслица кругом. Чего все-таки хотят эти манипуляторы? Ну вот от него конкретно, от поэта Андрея Вознесенского, молодого да раннего? Их волнует высшая идея справедливого устройства жизни? Вот Хрущев наорал на него: за идею, ради общечеловеческого блага? Ну да, ну да. Слышали, знаем. На Эрика Неизвестного тоже орали. И кто больше всех подзуживал и радовался? История интересная.

В 1959 году Неизвестный, героический художник-фронтовик, победил во Всесоюзном конкурсе на создание монумента Победы, который задумали ставить на Поклонной горе. А что было потом? Потом проект вдруг завалил проигравший в конкурсе всесильный Вучетич. Скульптор-генерал предложил было младшему лейтенанту сотрудничество, как сказали бы в иные времена – «в долю войти». Неизвестный отказался – и тогда в его мастерскую ворвалась группа учеников Вучетича, кто-то даже с ножичком. Ну что против них этот инвалид – он же с фронта еще весь раненый-перераненный? Правда, готовили его к фронту в самом суровом училище – Первом Туркестанском, готовили специально к выживанию в пустыне, степи, да в любых условиях. Руки-то помнят. В общем, плачевно кончилась та история. Скульптор раскидал непрошеных гостей, кому-то руку сломал, те позорно бежали. Завели было дело – но быстро закрыли: во-первых, какая-то неприглядная тень этой истории падала на именитого Вучетича. А во-вторых – какие претензии к скульптору-лейтенанту, в одиночку совладавшему с целой чуть ли не армией неприятелей?

Слышал Андрюша эту историю. Ну и что, кто больше всех радовался теперешним крикам Хрущева – на молодых художников и поэтов? Тени тех самых «генералов» за спинами и маячили. Какая идея! Их простые делишки волновали. Проверьте, откуда бронза выделяется для работы этого «известного Неизвестного», нет ли тут финансовых нарушений?! – орал, прислушавшись к шепоткам, Хрущев. «Генералов» в этом шуме вокруг наплывающей молодежи беспокоили, извините, собственные зады. Кресла, преференции, земные блага. Но говорил же, говорил Вознесенский – про горизонтальные и вертикальные связи в поколениях: и «генералы» были разные, и «лейтенанты». Тот же маститый Николай Тихонов – с его помощью в 1961-м вышла первая книга стихов Юнны Мориц «Мыс желания». Но уже через год, после ее стихотворения «Памяти Тициана Табидзе» (репрессированного в тридцатых годах поэта), – другие «генералы» надолго запишут Мориц в «черные списки», в «невыездные»… Вот говорили же Андрюше: занимался бы своей архитектурой, зачем было идти в поэты – если тебя не хотят слышать? Может, и правда зря? Ответ как-то сам собой сформулировался в те дни:

Можно и не быть поэтом,

Но нельзя терпеть, пойми,

Как кричит полоска света,

Прищемленная дверьми!

В марте 1961-го прошел пленум московской писательской организации, на котором много говорили о поддержке молодой поэзии. Казалось, вот-вот услышат. Эмоции перехлестывали. Одно из бурных писательских собраний в малом зале ЦДЛ, до встречи с Хрущевым, вспомнит много лет спустя Кирилл Ковальджи в книге «Моя мозаика, или По следам кентавра»: «Идет какое-то обсуждение, председательствует молдавский поэт Андрей Лупан. После Евтушенко выступает Алексей Сурков и обрушивается на него с демагогической партийной критикой. Тогда за ним без спроса выскакивает на трибуну Вознесенский, дает сдачи Суркову – дескать, люди смертны, и вы умрете, товарищ Сурков, – а поэзия останется, она, а не ваши нападки на нее…»

Нагло, конечно, с вызовом. Перехлестывали, подставлялись, кто-то видел и слышал в этом их «головокружение от успехов». Ну хорошо, считайте «выскочкой». Но как можно было не слышать вот эту, например, любовью к родной земле пронизанную ноту Вознесенского: «Гляжу я, ночной прохожий, / На лунный круглый стог. / Он сверху прикрыт рогожей – / Чтоб дождичком не промок. / И так же сквозь дождик плещущий / Космического сентября, / Накинув Россию / На плечи, / Поеживается земля»?!

А Хрущев – ну не оглох же, не ослеп? Думаете, одни Лужники да Политехнический слышали Вознесенского и его товарищей тех лет? Да нет же! Это полвека спустя всех будут уверять, что страна была (да и есть) страной глухих, немых и слепых идиотов. А люди, жившие в те времена, были, как и полвека спустя, и чистыми, и нечистыми, и всякими. Наивнее и контрастнее – пожалуй. Пошло и глупо умиляться, но еще пошлее и глупее ненавидеть страну своего, какое ни есть, прошлого. Вокруг этого ведь и в шестидесятые шел сыр-бор – и слышать шестидесятников не хотели. И полвека спустя – забегая вперед – будет тот же сыр-бор, и «виновными» за все опять окажутся… те же самые, как ни странно, шестидесятники. Впрочем, это – потом.

А пока им письма такие вот пишут читатели по простоте:

«Андрей!

Я люблю Ваши произведения, я ужасный их поклонник. Я не пропустил почти ни одного стихотворения, напечатанного Вами в журналах „Юность“ и „Октябрь“ с 1959 года. А вот книг Ваших я не видел. Их невозможно найти. Особенно солдату, служащему в Приморском гарнизоне, в деревушке.

Очень прошу Вас, рассчитывая на великодушие Андрея Вознесенского, вышлите мне, пожалуйста, одну из Ваших книг с Вашим автографом.

С уважением к конструктивизму в архитектуре,

Петр Железнов.

7 июля.

Мой адрес: Приморье, Унаши, в/ч 83 266-л».

* * *

Фильм «Поет Ив Монтан» в Советском Союзе знали все наизусть. Симона Синьоре порхала в популярном на всю страну фильме «Путь в высшее общество». Юная красотка Татьяна Лаврова, она же Леля, в роммовских «Девяти днях одного года» разрывалась между одержимым экспериментатором-ядерщиком Гусевым и физиком-теоретиком Куликовым. То есть между Баталовым и Смоктуновским. Лаврова спрашивала у режиссера: так кого же любит ее героиня – того или этого? Мудрый Ромм отвечал: деточка, можно любить двоих. «Хорошо», – безропотно соглашалась Лаврова… Кому-то это не нравилось, кого-то возмущало. Но даже эти витиеватости жизни, казалось, тоже можно понять и принять. Вот ведь, помним, бросалась на грудь Хрущеву в Америке красотка Ширли Маклейн, юбку задирала выше колен – фотографии есть! И что Хрущев? А ничего, ухмыльнулся, почесался, вздохнул, рядом все ж таки Нина Петровна.

То есть не чужда и ему свежесть чувств человеческих? Разрывался Хрущев, как героиня Лавровой. Вчера вдруг кинулся громить «Заставу Ильича». Завтра неимоверным усилием партийной воли, зажмурившись, позволит наградить на Московском кинофестивале главным призом Феллини с его хитроумными и пикантными «Восемью с половиной». А так, чтобы, как у Ромма, «любить двоих» – ни у Хрущева, ни у всей страны не выходило. Кого-то надо непременно затоптать, а иначе никак.

В сентябре 1962-го на пленуме Союза писателей был триумф старика Щипачева и поддержанных им молодых литераторов. Самому Грибачеву «заехали»! И вроде бы их услышали! Про то, что «московские молодые писатели – это не интеллигентные хлюпики, не рефлексирующие типы, а здоровые русские ребята», которые пишут про насущные проблемы, поддерживают мужественный курс к ленинским нормам общественной жизни, «и вообще, товарищи, кто это там отрицает кровную связь поколений? Кто?». Партийный аппарат, вспоминает те дни в своих мемуарах «Улица генералов…» Анатолий Гладилин, был в ознобе: надвигается новая партийная чистка? смена поколений? идут другие хозяева мира? Ощущение нереальности происходящего – вот что врезалось в память Гладилину: «Молодые хором твердили: „Все, процесс не обратим“. Даже Боря Балтер, уж, казалось бы, стреляный волк, войну окончил в чине майора, знал жизнь, и тот уверенно повторял: „Им обратно не повернуть“…»

И было на том пленуме еще кое-что, чего Гладилин не помнит. А «кое-что» между тем – судьбоносное. Для Вознесенского и еще одной привлекательной литераторши. Той самой, что была принята в Союз писателей одновременно с Андреем Андреевичем. Звали ее – Зоя Богуславская, и вот чем тот пленум запомнился ей:

«Тогда был пик „оттепели“, нас всех повыбирали в правление Московской писательской организации, там были Гладилин, Аксенов, Вознесенский, Евтушенко… Так вот, на этом пленуме была полемика такая, страшная драка. А до того я разразилась статьей в „Литературной газете“ – о повести Бориса Балтера „До свидания, мальчики!“, ослепительной, пленительной совершенно. В ответ на грибачевское „Нет, мальчики“ и нападки на эту повесть, как сентиментальную, интеллигентскую и упадническую. Тогда было много разных терминов, которыми уничтожали нормальную литературу факта, литературу правды. Грибачев, Кочетов – все они были нашими идеологическими противниками.

И вдруг Вознесенский, выступая на этом пленуме, говорит: „Нам нужны такие критики, как Зоя Богуславская…“ Про меня никто никогда ничего такого не говорил, никогда мое имя не произносилось с такой высокой трибуны, да еще устами человека, любое слово которого ловили тогда тысячи поклонников (я уж не говорю о множестве девиц, сходивших от него с ума и бегавших за ним). Мне было очень неловко слышать эти слова о себе – но я, конечно, была тронута до глубины души. На меня это произвело тогда впечатление ошеломляющее!»

Всего-то полгода пройдет, и 3 апреля 1963-го, после очередного писательского пленума, «Правда» напечатает письмо Аксенова под заголовком «Ответственность»: «На пленуме прозвучала суровая критика неправильного поведения и легкомыслия, проявленного Е. Евтушенко, А. Вознесенским и мной… Еще легкомысленней было бы думать, что сегодня можно ограничиться признанием своих ошибок. Это было бы не по-коммунистически, не по-писательски… Я считаю, эта критика была правильной». Сорок лет спустя в романе «Кесарево свечение» Аксенов вставит свои стихи – о том же: «Оттепель, март, шестьдесят третий, / Сборище гадов за стенкой Кремля, / Там где гуляли опричников плети, / Ныне хрущевские речи гремят… / Ржут прототипы подонков цековских / С партбилетами на грудях…»

Время редко сохраняет оттенки, оставляя лишь трафарет: черное – белое. А без оттенков – вряд ли что поймешь и почувствуешь. Аксенов так же размашисто проведет черту перелома «шестидесятничества» – связав это с годом шестьдесят восьмым и танками в Чехословакии. Но «переломы» у каждого были свои. И эволюция (не революция!) поэта и гражданина Вознесенского – мировоззренческая, метафизическая – началась как раз тогда, с хрущевского марта 1963-го. В каком-то смысле – спасибо товарищу Хрущеву. Вознесенский никогда не придет к черно-белому пониманию истории и мира вокруг, у него все окажется сложнее и тоньше. Тем и интереснее.

* * *

«С моей точки зрения, – поделится Богуславская в документальном фильме „Андрей и Зоя“ (2010 год), – Андрей Андреевич тогда был еще совершенно желторотый. Поэт, который взмыл в начале шестидесятых, – уже в Париже был на главной сцене, уже общался с Пикассо, Артуром Миллером и семьей Кеннеди. Уже ощутил себя избранником, поэтом мира, кумиром – и вдруг такая порка. Причем Хрущев это сделал прилюдно. Он и сам спохватился – ну, ладно, работайте, вот вам моя рука, – когда увидел этот ревущий от злобы зал и этого тоненького поэта с длинной шеей, кадыком и ребрышками напросвет. Ну и чего после этого нависшего генсека с кулаками было ждать Андрею Андреевичу?

Когда мы поженились (об этом, читатель, речь у нас еще впереди. – И. В.), он же был абсолютно инфантильным, он не только ничего не знал по дому, он жил в своем достаточно рафинированном мире, знал про „дюралевые шасси“, „синхрофазотроны“ и осень в Сигулде… „Крамолы“ никакой он не писал, крамола в его понимании вообще – это все, что против свободы. По большому счету, у него не было друзей. Ближайшего друга, в обыденном понимании, такого, кому душу излить, никогда не было. Вот у меня были друзья, а одним из свойств его как поэта было именно одиночество. Был он – и другие. Были Булат, Женя, Роберт и Белла, было единомыслие – как оселок, на котором зиждились их отношения.

После крика Хрущева ему все сочувствовали, но… он же ни с кем никогда и не делился. Может, потому и получилось так – я уже была месяцев пять возле него, как поверенная, как друг, – и вот, он как бы прислонился… Это был очень трудный период. Но нам все равно казалось, жизнь прекрасна».

Вознесенский скажет в одном из интервью уже в двухтысячные – о выдохшейся «оттепели»:

– Я думаю, ее бы никто не смог прикрыть, если бы она развивалась. Но она именно выдохлась, что понимают немногие – это было видно тогда, изнутри. Антисталинский посыл закончился довольно рано, чтобы дальше идти, нужно было опираться на что-то более серьезное, чем социализм с человеческим лицом, – или на очень сильный, совершенно бесстрашный индивидуализм, или на религию. У меня, как почти у всех, был серьезный кризис взросления, но он случился раньше «официального» конца «оттепели», задолго до таких ее громких вех, как процесс Синявского и Даниэля или танки в Праге. Думаю, это был год шестьдесят четвертый. Выход был – в религиозную традицию, в литургические интонации, но это не столько моя заслуга, сколько генетическая память, которая подсказала их. Вознесенские – священнический род… Мне кажется, я после «оттепели» писал интересней. Хотя и в «Мозаике» особенно стыдиться было нечего.

* * *

Да, весна.

Да, «графоманы Москвы» судят строго – но их «ядра пусты точно кольца от ножниц» («Графоманы Москвы…»).

Да, он посвящает другу В. Аксенову «Морозный ипподром»: «Ты думаешь, Вася, мы на них ставим? / Они, кобылы, поставили на нас».

Да, свистят и улюлюкают.

Но кто свистит?

Свисток считает, что он свистит.

Сержант считает, что он свистит.

Закон считает, что он свистит.

Планета кружится в свистке горошиной,

но в чьей свистульке?..

Да, «Хохочут лошади. / Их стоны жутки: „Давай, очкарик! Нажми! Бодрей!“».

Да, язык бюрократа «проштемпелеван лиловыми чернилами, будто мясо на рынке». Языки клеветников – «как перцы, фаршированные пакостями» («Языки»).

Да, по тротуарам летят фигуры, вцепившиеся зубами в облачка пара изо рта – и «у некоторых на облачках, как в комиксах, были написаны мысли и афоризмы» («Языки»).

А все равно – весна. И где-то в Крыму все равно цветет миндаль. И все равно – «солнце за морскую линию / удаляется, дурачась, / своей нижней половиною / вылезая в Гондурасах» («Морская песенка»).

И «пускай судачат про твои паденья-взлеты» – от этой качки помогает «Морская песенка» поэта:

На спинку божия коровка легла с коричневым брюшком

Страшись, художник, подлипал

и страхов ложных.

Работай. Ты их всех хлебал

большою ложкой!

Еще одно событие начала шестидесятых, затертое потом и будто бы ушедшее в тень – но тем не менее значительное. Обсуждали его бурно, и у многих как-то засело оно в головах. Такие события поэтов часто цепляют сильно. Зацепило и Вознесенского. 2 июля 1961 года Эрнест Хемингуэй покончил с жизнью выстрелом в голову из инкрустированной серебром двустволки «Ричардсон» 12-го калибра.

Мир, облепленный портретами брутального бородача, вздрогнул. Как же так, кумир, Ham-and-eggs, никакая не ветчина, а натуральный Хэм с яйцами – и вдруг? Впрочем, кажется, уже назавтра Хэма стали быстро низвергать с былых высот: спецслужбы рьяно выволакивали любое дерьмо о писателе, в унисон спецслужбам тонко морщились эстеты: «фи». Почему «фи»? Ну… если вы не понимаете, почему «фи», так о чем же с вами говорить?

Юрий Трифонов тогда, наслушавшись, признался: «Я слышал много пренебрежительных и иронических замечаний о Хемингуэе у нас в стране и на Западе, видел насмешливые улыбки снобов. „Неужели вам нравится Хемингуэй?“ Я должен был конфузиться и чувствовать себя старомодным и недостаточно интеллектуальным, польстившимся на ширпотреб. Но я не конфузился».

Любопытную запись тогда же оставил в своем дневнике Жорж Сименон, уставший от «глупостей, которые пишут в газетах по поводу самоубийства Хемингуэя». Папаша комиссара Мегрэ вспомнил, что за год до Эрнеста умер Блэз Сандрар, писатель и поэт, вдохновлявший сюрреалистов. Сименона поразило вот что: оба они, Сандрар с Хемингуэем, были схожи характерами, яркими поворотами биографий, оба воспевали в своих романах «грубые радости и благородство бесстрашного мужчины». Обоих жизнь поставила перед выбором. Хемингуэй выбрал пулю. Сандрар «не только не покончил с собой – он прожил многие годы, больной, парализованный, ожесточенно борясь с болезнью, и, говорят, отказался от всех лекарств, которые могли бы утешить его страдания, с тем чтобы до конца иметь ясную голову». Сименон уверен, «никто не мог бы сказать, какое из двух решений более оправданно»… Опять придется забежать вперед – но очень скоро в горячей голове Вознесенского мелькнет вдруг мысль о «выборе Хемингуэя». А много лет спустя он разделит мучительный «выбор Сандрара». Кто это мог знать тогда? Может, только поэтам и дано – предчувствовать?

В августе 1965-го журнал Atlantic Monthly впервые опубликует посмертно две поэмы Хемингуэя. И короткую историю их появления – от последней жены писателя, Мэри. Почему за них вдруг жадно ухватится Андрей Андреевич? Уже в сентябрьском номере журнала «Иностранная литература», а следом и в «Литературке» – пулей – поэмы Хемингуэя появятся в переводах Вознесенского. Своеобразие его переводов когда-то заставило улыбнуться Пастернака: в них Вознесенского бывало больше, чем автора в первоисточнике. С Хемингуэем случилось то же. Но главное, что казалось самым важным Вознесенскому, – сохранился нерв поэм, в переводе ставших циклом стихотворений.

Конечно, Вознесенский помнил, что Хемингуэй как раз одним из первых поддержал когда-то Пастернака в безумной сваре вокруг его Нобелевской премии. Это понятно. Но что все-таки за нерв? Поэмы написаны в 1944-м, когда Хемингуэй добрался из Гаваны в Лондон, где успел встретить Мэри Уэлш (она и станет его последней женой), после чего отправился воевать в составе отряда французских партизан. Поэмы ей и посвящались. Одна поэма течет к другой, как туман вытекает к свету. Как одинокий человек, бредущий сквозь войну и мрак непонимания – к обретенной любви.

Тоскуется.

Небрит я и колюч.

Соперничая с электрочасами,

я сторожу

неслышное касанье.

Я неспроста оставил в двери ключ.

Двенадцать скоро.

Время для ворья.

Но ты вбежишь,

прошедшим огороша.

Неожидаемо тихоголоса,

ты просто спросишь:

«Можно? Это я».

На «Военную тетрадь» Хемингуэя в переводах Вознесенского наткнулся режиссер Театра им. Ленинского комсомола Анатолий Гинзбург. Он позвонил композитору Микаэлу Таривердиеву, предложил написать музыку к этим стихам для будущего спектакля «Прощай, оружие!». Таривердиев позже расскажет в книге «Я просто живу»: стихи потрясли его настолько, что музыку он сочинил за неделю, на одном дыхании – ему казалось, что весь этот кошмар происходит с ним, не бывавшим никогда на войне, будто это он лежит раненый в окопе, это он идет с ротой убивать других, это его прокалывают штыком, и возможно ли, убивая других, оставаться человеком, несущим в себе любовь?

Первым исполнителем таривердиевских зонгов в спектакле «Прощай, оружие!» был Армен Джигарханян. Когда он из театра ушел, исполнять их доверили совсем молоденькому Коле Караченцову. Тому самому, кто станет на многие годы бессменным ленкомовским графом Резановым в «Юноне и Авось». Но встреча с Вознесенским у него пока впереди – до нее еще лет десять. А Таривердиев в студии Всесоюзного радио записал и отдельно свой цикл песен-монологов «Прощай, оружие!». «Я пытался, – объяснит он, – сделать высокую поэзию более доступной. Так стали появляться эти мои странные циклы. Не песни. Но и не романсы. Эстетика третьего направления».

У Вознесенского были свои причины обратиться к Хемингуэю: полоса такая в жизни была, пограничная, между войной и любовью. Отчего они у поэта все время рядом? Оттого что обе – как оголенный провод. Кого ударит – того наповал.

* * *

А 14 апреля 1964 года в мастерскую Эрнста Неизвестного забежит Динка. И коснется гипсовой модели мизинцем с облупившимся маникюром… Та самая Динка, Мухина, возлюбленная скульптора, мать его дочери Оли. Та самая Динка – из «Реквиема в двух шагах с эпилогом», написанного Вознесенским тоже по следам хрущевских эпопей.

С Неизвестным – удивительное дело. Настолько они с Вознесенским разные, и биографиями своими, и характерами, и настолько совпадают в ощущении человеческого микрокосмоса. Бывший фронтовик Неизвестный – скульптор с тремя выбитыми ребрами и межпозвоночными дисками, разорванной диафрагмой, шрамами и контузией, получивший заключение врачей о полной нетрудоспособности и необходимости опеки. И поэт Вознесенский – уже за тридцать перевалило, а все кажется, юноша с тонкой шеей, мама вот очень волнуется, поклонницы от Лужников до города Парижа и аж за океан, а самое серьезное ранение нанесено тем самым криком Хрущева, который до сих пор в ушах.

Ничего же общего.

Но вдруг у Вознесенского: «На спинку божия коровка / легла с коричневым брюшком, / как чашка красная в горошек, / налита стынущим чайком. / Предсмертно или понарошке? / Но к небу, точно пар от чая, / душа ее бежит отчаянно».

Но вдруг у Неизвестного: «Для меня война – это отдельно стоящее дерево, или сооружение, или бруствер, или вдруг божья коровка, которая по траве перед твоим носом ползет».

В 1976 году скульптора, ничем не оскорбившего свою страну, а только пролившего кровь за нее, все-таки вынудят уехать навсегда. Дина с дочкой Олей с ним не поедут. В Америке рядом с ним окажется жена Аня. А Энди Уорхол произнесет знаменитую фразу: «Хрущев – средний политик эпохи Эрнста Неизвестного».

Но и это все еще впереди. А пока Вознесенский пишет о том самом рукопашном бое, когда лейтенант 45-го десантного полка 860-й гвардейской десантной дивизии Второго Украинского фронта Эрнст Неизвестный «одним из первых поднялся в атаку, будучи ранен» (из наградного листа). Наградили его орденом Красной Звезды посмертно – а он выжил и орден четверть века спустя получил.

А вот если бы правильное искусство освоил, не был бы «неизвестный», а был бы «известный», – каламбурил пухлый Никита Сергеич. «Неизвестный – реквием в двух шагах с эпилогом» – назвал стихотворение щуплый Вознесенский.

Дыхание сбивается, в висках стучит вопрос: что может заставить человека жертвовать единственной жизнью? Он же по сути просто «божья коровка». Лейтенантик, который мог бы залечь на дно окопа, переждать – а он прет зачем-то против «четырехмиллионнопятьсотсорокасемитысячвосемьсотдвацатитрехквадратнокилометрового чудища». Прет – понимая, что столького в жизни может уже не узнать, не увидеть. Зачем? Действительно, зачем добровольно шел умирать тот лейтенант, божья коровка? Через каких-нибудь полвека читатель будет тоньше и ученее, каламбурчики будут почище хрущевских. И он, тот далекий читатель, вдруг поймает себя на том, что ему чужд и непонятен этот пафос: это что, понарошку, разве на следующем уровне этой игры не добавят герою несколько жизней?

Но лейтенант Неизвестный, но поэт Вознесенский всегда будут знать, что – не зря. Что останутся и через полвека те, кто все же поймет – зачем этот треск переломанных ребер, эта боль перебитых позвонков, эти клочья дыхания с кровью.

…в отличие от зверей, —

способность к самопожертвованию

единственна у людей.

Единственная Россия,

единственная моя,

единственное спасибо,

что ты избрала меня.

Про любовь все это было, про любовь.

Не пафосную совсем, а естественную. Была весна.

Поэт Вознесенский продирался к любви, как умел.

Как умел только он – у каждого это по-своему. Два шага к любви. Большой и настоящей. Без этого поэты – не поэты. Даже если…

Даже если – никакой надежды, никакого намека на «оттепель», только мороз по коже и т. д.