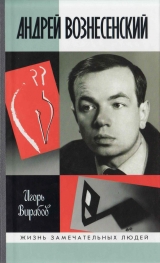

Текст книги "Андрей Вознесенский"

Автор книги: Игорь Вирабов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]

И. Н. Вирабов Андрей Вознесенский

СКОЛ ГЛАВЫ ШЕСТОЙ,

случайно опередивший предисловие

– Вознесенский? Ну да, Андрюша был в меня влюблен. Вас это удивляет?

Марина Георгиевна, строгая учительница английского, уже в девяностых, в последние годы жизни, часто, секретничая с одной своей юной соседкой-ученицей, вспоминала выпускников 1951 года, тот самый десятый «Б», где учились и Вознесенский с Тарковским.

Глаза у Марины Георгиевны, надо заметить, были – сине-серые жемчужины. Неспроста тот самый класс прозвал ее любя – «красотка Маркарянц». Одноклассники, ставшие видными учеными, писателями и режиссерами, на удивление дружно вспоминали из всей своей 554-й московской школы именно ее – как свет в окошке. И ни для кого не было тайны: ближе всех к ней был школьник Андрей, который стал потом большим поэтом.

Странность только в том, что у самого Андрея Вознесенского нигде нет ни полслова про Марину Георгиевну. В конце пятидесятых появилось у него стихотворение про ученика и училку, которая сама в него – «по уши влюблена». Но при чем тут Марина Георгиевна? В стихотворении такие страсти – но там Елена Сергеевна, хотя и тоже «англичаночка»… Не скрыл ли Вознесенский тут «красотку Маркарянц»?

– Ну что вы, – твердо протестует сестра одноклассника, Марина Тарковская. – Их замечательная англичанка дружила с Вознесенским. Вернее, Андрей с ней дружил. Она знала и любила литературу, приносила стихи каких-то поэтов, не печатавшихся тогда, и как-то они очень сблизились. Но нет, какая романтика?! Когда Марина Георгиевна стала вести у них английский, ей было за тридцать, ему – четырнадцать-пятнадцать. Умная наставница и жаждущий открытий ученик – не более того. А Елена Сергеевна – лишь образ поэтический.

Вероятно, Марина Тарковская права. Но… поэты так непредсказуемы. Елена Сергеевна появляется и в мемуарной прозе Вознесенского, тут и там – совсем неожиданно. Пишет о битниках, вдруг пассаж про нее. Вспоминает учебу в Архитектурном – снова она. О Пастернаке говорит, а и тут Елена Сергеевна. Причем опять – вполне конкретная учительница английского. А других «англичанок» у них не было… И вот уже улыбается добрый школьный приятель поэта, Юрий Кочеврин:

– Ну какая Елена Сергеевна? Конечно, это Марина Георгиевна. Между прочим, Андрей Тарковский мне после школы рассказал однажды…

Тут может вылезти, как из поэмы Вознесенского «Авось», какой-нибудь неведомый Чин Икс: хи-хикс. Но что нам эти пошлые чины? К замечательной Марине Георгиевне и к тому, о чем могли шептаться одноклассники, мы еще вернемся.

Пока же стоит вспомнить Уильяма Вордсворта, на которого, бывало, ссылался Андрей Андреевич: про то, что родина поэтов – в их детстве. Оттуда все переплетения нитей жизни, которая «и есть поэзия». Так оно или нет, но на пороге выпускных экзаменов в большое плавание по жизни случились два события, имевшие самые серьезные последствия. Его, вопреки разнице в возрасте, принял, как юного друга, сам Борис Леонидович Пастернак. И это совпало – о, детские тайны! – с его загадочной «первой любовью».

Пастернак и любовь – два этих слова, как вдох и выдох, будут жизненно важны Вознесенскому всегда, до последнего дня. Музы будут порхать на метлах Маргаритами, шаландышаландышаланды обернутся ландышами, лысый череп вождя окажется пасхальным яичком, небо над головой поэта расчиркают грозы…

Вот тут – подкованный читатель будет ждать уж рифмы «Озы». Потому что вся жизнь поэта кругометом сложится вокруг Озы.

Но пока что – подростку четырнадцать лет и вся жизнь впереди, как сплошная игра воображения… «Борька – Любку, Чубук – двух Мил, / а он учителку полюбил!»

ПРЕДИСЛОВИЕ

В воротничке я – как рассыльный

в кругу кривляк.

Но по ночам я – пес России

о двух крылах.

А. Вознесенский

Доживет ли Вознесенский до шестидесяти?

Мёл тополиный снег, на дворе 22 июня 1962 года, в голове теплынь и во рту сушняк. В Иностранной комиссии Союза писателей СССР усталые советские и чехословацкие поэты спорили о сущности новой поэзии, ворвавшейся в жизнь. Долго ли протянет стихотворчество на метафорических опытах?

Слуцкий гнул свое. Ян Скацел покашливал вежливо. Щипачев ногой качал. Вознесенский? Как всегда, опаздывал. Стенограмма совещания все зафиксировала.

– И все-таки, – подбодрил присутствующих Борис Слуцкий. – Я хочу уточнить свою точку зрения на метафору. По-моему, метафорическое мышление – это в значительной степени возрастное понятие… Перед вами сидит Степан Петрович Щипачев, первые две книги которого наполнены метафорами и который к сорока годам отказался от этого. И так же, как всякое старение, это и радость, и несчастье… Мне представляется шестидесятилетний Вознесенский, убеленный сединой и украшенный лысиной, который будет писать уже совсем не так, как он пишет. Хотя мне нравится, как он пишет…

Слуцкий осекся, заметив тяжелую мысль на челе добрейшего Степана Петровича: тот, кажется, уловил в словах коллеги подвох. Ян Скацел попытался сгладить неловкость, вышло немного неуклюже, но чеху как гостю простительно:

– Что касается меня, то я не знаю, как будет писать Вознесенский в шестьдесят лет. Вы не совсем правы, когда говорите, что метафоричность частично проходит с возрастом и приобретается строгость…

Все, впрочем, знали, что Степан Петрович, шестидесятитрехлетний мэтр, создавший и «Любовью дорожить умейте…», и «Как повяжешь галстук, береги его…», – никакой не ретроград. И всё же радостно вздохнули, услышав его пылкое признание:

– У нас есть много людей, которые приходят в ярость, когда заходит речь об этих поэтах или об отдельных стихах. Но ведь это не мода, это естественный процесс… Я допускаю мысль, что у Вознесенского через какие-то годы будет более ясная, стройная форма… Но и сегодня я испытываю удовлетворение, что стою в одних шеренгах с молодыми поэтами. Они по-своему оплодотворяют мое не такое уж молодое сердце!

Кажется, как раз на слове «оплодотворяют» влетел Вознесенский. И с ходу, выяснив, что к чему, взял свое штрафное слово:

– Вряд ли меня Слуцкий увидит в шестьдесят лет, потому что в Италии очень точный гадальщик предсказал мне только полтора года жизни. А сегодня я был в издательстве «Советская Россия» – там висит стенная газета, в которой есть раздел «Технические ляпы», то есть опечатки. Так вот, там сообщается о таком факте: в этом году вышла книга Анатолия Софронова, она посвящается «Светлой памяти Андрея Новикова». Но весь тираж книги был отпечатан со словами «Светлой памяти Андрея Вознесенского». А вы говорите – до шестидесяти… Что же касается метафоры – я думаю, это не свойство возраста, а свойство времени. Сейчас самый талантливый поэт – это сидящая здесь Светлана Евсеева. И Белла Ахмадулина. И тут уж дело не в метафорах – но наш Пегас оседлан амазонками…

Реплика литературного критика товарища Андрея Туркова: «Это плагиат, про то, что „лучшие мужчины – женщины“, уже сказал Евгений Евтушенко!»

Вознесенский, подмигнув Евсеевой, парирует весело: «Ну что же! Правильная мысль Евтушенко…»

Завершение дискуссии тонет в радостном советско-чешском возбуждении. По логике тут должен прозвучать тост: «Ну, за метафору!» Но стенограмма деликатно обрывается.

Вознесенскому было тогда двадцать девять, гадания римские, конечно же, не сбылись, прожил Андрей Андреевич до 77 лет. Писать, как Степан Щипачев, так и не научился. Не только как Щипачев. Он вообще умел – только как Вознесенский. К счастью.

Кто-то заметил однажды, глядя на него, трудно болевшего последний десяток лет жизни: он, мол, не был никогда нормальным взрослым человеком, все время жил мальчишкой – и сразу стал вдруг старичком. Но Вознесенский изменился внешне, голос потерял, рука повисла плетью, болезнь отняла все силы, – а свежесть чувств и языка, и мыслей оставалась никакой не стариковской. Как так?

Он и за семьдесят, вспоминая свою оглушившую когда-то многих метафору про «чайку – плавки бога», мог написать задорно и лихо – куда там юношам:

Как палец, парус вылез.

И море – в бигуди.

И чайки смелый вырез

у неба на груди.

Что для Хрущева страшнее всего?

Все маршруты биографии Вознесенского ведут в лабиринты языка. Все подробности его жизни – в его стихах. Он конструировал, как архитектор, и повороты-перекрестки своей жизни, и авангардное свое стихотворчество. Известно, что Валентин Катаев еще в ранних шестидесятых назвал его язык – «депо метафор». В этом футуристическом депо Земля – арбуз, и потому «болтается в авоське меридианов и широт». И «по лицу проносятся очи, как буксующий мотоцикл». И глаза – «безнадежные карие вишни».

Шестидесятые – сумасшедшие годы: маразм крепчал, мир открывался восторженно, вера в идеалы казалась отчаянно свежей. В воздухе шестидесятых было всего вперемешку. Лужники, Политехнический, крамольная Таганка – голова кругом. Лица поэтов, прежде казавшиеся только мраморными, стали мальчишечьими, девчоночьими, живыми! Как ворожил – махал руками, отмеряя перепады интонаций, Вознесенский. И нараспев тянула ноты Ахмадулина. И гипнотическим казался Евтушенко. И трепетали от Рождественского. И млели под Булата Окуджаву. И еще Аксенов, и еще… Их сразу стало много. Потом показалось, что мало, «может быть, четверо». Да и то каждый сам по себе.

Забавный факт. В Госархиве литературы и искусства сохранились записки одного из участников той самой знаменитой встречи главы государства Никиты Хрущева с интеллигенцией 7–8 марта 1963 года – композитора Кара Караева. Тот тихо наблюдал за происходящим, рисовал каракули, царапал себе конспектик, для личного пользования. Композитор, судя по записям, относился к Вознесенскому с явной симпатией, а к его хулителям – очень скептически. Когда же вышел на трибуну молодой поэт и над ним запрыгал мячиком сидевший позади в президиуме Хрущев, Кара Караев записал себе: «Начал, как дурак – „я не член партии“…» Ну то есть, зачем гусей дразнить, соблюдай ритуал – как все умные люди. Кара Караев был прав: в смысле притворства Вознесенский никогда «умником» не был.

После хрущевской истерики Вознесенского неожиданно увез к себе Владимир Солоухин. Земляк, владимирский. Дружеские отношения – при всей несхожести их взглядов на жизнь и на творчество – Вознесенский сохранил с ним до последних дней.

Хотя «патриоты» всегда косились на Вознесенского: западник.

Хотя «западники» всегда косились: патриот.

А он – какой он есть – исповедовался стихами.

Среди тех, кто оказался рядом «после Хрущева», конечно, была она, Оза. Чем дело кончится? А тем, что Озу, Зою Богуславскую, поэт уведет из семьи и, что бы вокруг ни случалось, прожить без нее не сможет сорок с лишним лет.

В архиве футуриста Алексея Крученых сохранится экземпляр поэмы «Оза» с пометками Зои. Например, к девятой части: «Это мне очень нравится». Про те строчки, где – «знаешь, Зоя, теперь без трепа…», «сквозь соломинку белокурую ты дыхание мне дарила…».

Отчего капиллярным сосудикам больно?

Времена «застойные» – это годы брежневского рэпа, рока БГ и «соболезнований несоблазненным». Главное открытие этих лет – не сверхпопулярные «Юнона и Авось», не «Миллион алых роз» Вознесенского. Куда важнее оказался постулат поэта о возникновении чувства на земле: «Человека создал соблазн». Соблазн был – жить безотчетно, не озираясь пугливо по сторонам.

В эти годы случится и ворожба щедринской «Поэтории» – на сцене в такт дышали грудь Вознесенского и грудь самой Людмилы Зыкиной. Хотя, казалось бы, куда поэту с его кондициями.

Шестидесятники оставались (и остаются) любимы «в народе». Что же касается новых поколений поэтов, из них никак не выходило больше никаких плеяд, ярлыки «семидесятников» и «восьмидесятников» не приживались – да и приклеить оказалось не к чему. Зато тогда же поползли и тихие упреки к «успешным» шестидесятникам – за «идеалы», за любое «сотрудничество с властью», за дачи в Переделкине, ну и просто так, «за всё». В девяностых разве что иски не предъявят… А между тем Вознесенский останется человеком, не подписавшим ни одного публичного письма, о котором и вспомнить стыдно. Зато старался помогать – кому надо и кому не надо.

Любовная лирика семидесятых – все пронзительнее, иногда она становится душераздирающе безысходной. «Как божественно жить, как нелепо! / С неба хлопья намокшие шли. / Они были темнее, чем небо, / и светлели на фоне земли…» Загадочно, но вот что: самые откровенные строки у него вдруг наливаются гражданственностью, самая гражданственная лирика – превращается в страшно интимную. И в конечном счете всегда – без лукавства – остается одна любовь и боль: «Россия, я – твой капиллярный сосудик, / мне больно когда – тебе больно, Россия». Хоть триста раз запишите его в космополиты, но это у Вознесенского – от первой строчки до последней.

Его поэзия конца XX – начала XXI столетия остается самой неоцененной. Еще точнее – самой непрочитанной. Он писал, несмотря на болезнь, едва ли не больше обычного. Поклонники оставались по-прежнему, но все сильнее было ощущение неуслышанности. Страной и временем, впавшими в кому. «Ржет вся страна, / потеряв всю страну. / Я ж – только голос…» Собственно время всего лишь оправдывало давнее «чутье» поэта – это еще из шестидесятых: «чую Кучума!», грядущее новое варварство.

Вот, скажем, когда-то приходила новость из Парижа: Андрея Вознесенского назвали самым ярким поэтом столетия. В обычном для новых времен сообщении тоже мелькнуло вдруг его имя. Только контекст другой: колумнистка парижской «Либерасьон» Марсела Якуб вступила в связь с бывшим главой Международного валютного фонда Д. Стросс-Каном, тут же настрочила книжку «Красавица и чудовище», – не забыв известить его, что только ради этого и была вся «любовь». Сообщивший эту новость корреспондент оказался поклонником поэта, вот и застыл он, озадаченный циничной Марселой: как это у А. Вознесенского? – «Но есть порнография духа».

* * *

То в Вознесенском осуждали «формализм» антисоветский, а то, наоборот, вдруг приклеили ярлык «советский». Ему любят припоминать поэму «Лонжюмо». Знаменитая либералка Валерия Новодворская, почитая поэта, находила главным его грехом то, что поэма о Ленине прекрасна: ну что мешало – плохо написать?

Вознесенский, к чести поэта, не раз повторял: не отрекусь ни от одной своей строки. Даже если заблуждался – каждая была искренней, и честной. «Не буду зачеркивать бо́льшую часть своей жизни. Я при советской власти не каялся, когда у меня находили антисоветчину, и за советчину каяться не намерен. Меня ни та ни другая цензура не устраивает. Видеть в русском XX веке один ад или одну утопию – занятие пошлое. Когда тебя спросят, что ты сделал, – ссылок на время не примут».

Добрый болгарский приятель Вознесенского, поэт Любомир Левчев вспоминал, как они встретились впервые в кабинете Юрия Любимова на Таганке:

«Андрей, подписывая мне программку „Антимиров“, ошибся. Вместо XX века, которым он датировал свои автографы, написал на моей: „век XXI“. Сегодня, много лет спустя, понимаю: он не ошибся. Андрей – поэт XXI века.

В следующий раз, в Софии, мы встретились уже как друзья. Был устроен его вечер в престижном зале „Болгария“. Андрею пришло в голову украсить сцену самолетным крылом. Не без труда мы нашли совершенно новое, блестевшее, как серебро – нет, блестевшее, как его поэзия, – крыло военного истребителя. И с тех пор всегда лик Андрея мне видится на фоне крыла…»

Вознесенского не стыдно называть великим поэтом: это не фигура речи. Уже и поколения сменились одно за другим, а нет, пожалуй, ни одного человека, даже самого далекого от поэзии, но знакомого с русской речью, – чтобы он не вспомнил хоть одну его строку. Хотя бы и эти, из ленкомовской «Юноны», – «Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду». Или про «миллион алых роз».

Книг его в далекие шестидесятые было недостать – но и полвека спустя они все так же не залеживаются на полках. Восьмитомный семитомник (к пятому тому был добавлен том 5+) – кто не успел, тот опоздал.

Поэту посвятят еще многие диссертации, ученые труды. И в этой книге, безусловно, остались белые пятна, выпавшие страницы и целые главы из жизни поэта. Хорошо, если читатель увидит в ней осторожную попытку приоткрыть дверцу. Разгадать тайны времени, ловушки и ребусы, погрузиться в мифологию поэта. Дело-то увлекательное само по себе – и останется таковым еще для многих вдумчивых поколений. Не останутся же будущим поколениям одни лишь обломки самоварварства, – на это надеялся и сам Вознесенский.

Мне все же верится, Россия справится.

Есть просьба, Господи, еще одна —

пусть на обломках самоварварства

не пишут наши имена.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1933–1951 ТЕБЯ ПАСТЕРНАК К ТЕЛЕФОНУ!

Пять загадочных событий

9 июля 1933 года. «Умная девка-демократка всегда в высшей степени вульгарна и нагла. Беги, беги от девок-демократок! Единственно, что бывает у них хорошо, – это тело и здоровье». (Из записных книжек поэта-обэриута Д. Хармса, едва вернувшегося из ссылки, к которой был приговорен за «особую поэтическую форму „зауми“ как способ зашифровки антисоветской агитации» – а чтоб не умничал.)

Апрель 1937 года. «Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось». (М. Булгаков. Театральный роман.)

1947 год. Глухой уголок Пенсильвании. Учитель Колдуэлл «отвернулся, и в тот же миг лодыжку ему пронзила стрела. Класс разразился смехом…». «Над стеной в несокрушимом синем небе неумолчно звучало односложное „я“». (Д. Апдайк. Кентавр.)

3 декабря 1948 года. На обсуждении оперы С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» в Театре оперы и балета им. Кирова критик Леонид Арнольдович Энтелис вдруг страшно прокричал: «Вы труп, товарищ Прокофьев!» Тот, кого критик принял за композитора, оказался хористом, правда, таким же лысым.

22 мая 1949 года. Первый министр обороны США и министр военно-морского флота Джеймс Винсент Форрестол выбросился из окна 16-го этажа военно-морского госпиталя с криком «Русские идут!». По улице ехала красная пожарная машина.

Из словарика школьника Вознесенского

Фикса – самое модное золотое украшение отчаянных парней, которое стало кличкой дворового авторитета.

Формализм – самое страшное обвинение, которым пользуются, когда обвинить не за что, а очень хочется.

Жопонька – самое ласковое слово, которым убаюкивают младенцев в московском бомбоубежище.

Апельсин – самый желанный дефицитный цитрус, который ест в эвакуации обворожительная соседка Мурка.

Химчистка – самая модная в послевоенной Москве новинка, которой пользуются продвинутые пользователи.

Глава первая

ТЫ МОЙ РЕБЕНОК, МАМА

Активность солнца и родителейВ пятницу 12 мая 1933 года – XX век – с утра слегка припекло и окна разинули рты. Но пробежали тучки, воздух отсырел, от свежести стало прозрачно. В это самое время в роддоме, что в Лялином переулке Москвы, у Вознесенских, Андрея Николаевича и Антонины Сергеевны, родился второй ребенок. Дочке Наташе было уже три годика. Теперь у нее – брат.

А 77 лет спустя – уже в XXI веке – во вторник 1 июня 2010 года в своем домике по улице Павленко, в подмосковном поселке Переделкино, сын супругов Вознесенских скончается, прожив красивую и грешную жизнь поэта. Но тут не должно быть неясностей. Прежде чем уйти из жизни земной, сын инженера мостов и гидроэлектростанций, сам себе Архитекстор, честно предупредит: все дело не в обыденной смерти. Просто придет «пора возвращаться в Текст» – и он в него вернется.

Вышел из текста эпохи – и снова вошел.

Хотя в те майские дни тридцать третьего года супруги Вознесенские совсем – ну уж никак – подумать не могли, что в семье у них родился Архитекстор. Или Поэтарх. Или даже просто великий поэт. На их родительский любящий взгляд, малыш-губошлеп был, конечно, лучшим на свете – и все же конструктивно не отличался от многих других. Звуки-мумуки, не слепившиеся еще в слова, так же, как у всех остальных, слетали с губ малыша лепестками.

«Бобэоби пелись губы», – шептала над сыном Антонина Сергеевна и пожимала плечами: какие все-таки странные стихи у этого Велимира. Малыш морщил круглый лоб – такой неспокойный – и начинал горлопанить. Кулек с младенцем переплывал на руки бабе Мане, Марии Андреевне. Ежик, ежик, чудачок, сшил колючий пиджачок. Домовой свистит в свисток: побежали-ка, дружок, хоть на Запад, на Восток, хоть на Север, хоть на Юг – ежик должен сделать круг.

Ну чего, внучок, хулиганишь, что не так? Ну хорошо, пусть ежик бежит не по кругу, пусть по параболе.

Хотя нет, какие параболы, что он еще понимает? Мир вокруг младенца – облако неоформленных звуков и букв. До парабол-то ему еще расти и расти.

Справедливости ради надо признать: вопил, капризничал или тихо сопел не один новорожденный сынок Вознесенских. Как раз в ту пятилетку – возьмем условно с тридцать второго по тридцать седьмой – бесперебойно рождались едва ли не все будущие шестидесятники. Поэт Вознесенский объяснит стечение новорожденных обстоятельств: «Таланты рождаются плеядами». И сошлется на астрофизиков: не обошлось без «воздействия солнечной активности на биомассу». И на социологов: возможно, сказались и «общественные сдвиги». И на философов: это был сгусток «духовного ритма».

Солнце ли тому виной, революции или прочие ритмы, но как тут не сказать: да здравствуют родители будущих героев шестидесятничества, не терявшие зря ни дни, ни, что немаловажно, ночи!