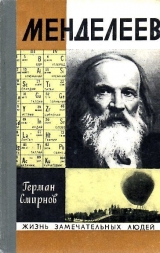

Текст книги "Менделеев"

Автор книги: Герман Смирнов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)

Но, кроме личных мотивов, в деле о приоритете Менделеева оказались и общественные мотивы. И с ними ему довелось столкнуться семь месяцев спустя – в ноябре 1880 года…

7 февраля 1880 года впервые за все время существования Русского химического общества не состоялось очередное заседание: русская химия понесла тяжелую утрату – почти одновременно умерли два ее патриарха – А. Воскресенский и Н. Зинин. И с этого момента начался инцидент, которым в списке «академических прегрешений» А. М. Бутлерова – Александр Михайлович составил себе такой перечень, как он говорил, «для памяти» – числился под номером пять. Всего в этом списке было тридцать два «прегрешения», но, как показали последующие события, пятое оказалось самым серьезным, ибо Бутлеров выдвинул на вакансию академика по технологии и прикладной химии кандидатуру Дмитрия Ивановича Менделеева…

Президентом Академии наук был тогда известный путешественник граф Ф. Литке. Но он мало вникал в академические дела, и всем заправлял непременный секретарь К. Веселовский. Он пользовался полным доверием Литке, то есть делал все, что ему вздумается. Веселовский начинал как специалист в политической экономии и статистике и в молодости не был даже чужд либерализма. Но, вовремя спохватившись, он отошел от политэкономии и предпочел заняться более безопасными для карьеры разделами – метеорологической статистикой и климатологией. Академия при более чем 30-летнем правлении Веселовского отмежевывалась от университетов, отгораживалась от жизни и ее запросов, и на протяжении 1870–1885 годов история учреждения, торжественно провозглашенного «первенствующим ученым сословием Российской империи», отмечена рядом печальных происшествий.

Главным героем этих событий был Александр Михайлович Бутлеров – человек глубоко порядочный и принципиальный.

Благодаря заботим и хлопотам Бутлерова и Зинина членами-корреспондентами Российской академии были избраны многие университетские профессора, в том числе и Менделеев. С другой стороны, Бутлеров никогда не стеснялся указать на малую пригодность некоторых кандидатов, которых стремился провести в академию Веселовский. И все это до такой степени раздражило непременного секретаря, что однажды, когда собрание академии забаллотировало его очередную кандидатуру, он, не в силах сдерживаться более, набросился на Александра Михайловича:

«Это все вы виноваты!.. Вы хотите, чтобы мы спрашивали позволения университета… для наших выборов. Этого не будет. Мы не хотим университетских.

Если они и лучше нас, то нам все-таки их не нужно. Покамест мы живы – мы станем бороться».

И вскоре Бутлеров убедился, что это были не пустые слова.

В марте 1880 года согласно уставу собралась комиссия для составления списка кандидатов на освободившуюся после смерти Зинина академическую кафедру. Бутлеров предложил И. Бекетова и Д. Менделеева, в противовес ему два других члена комиссии выдвинули Ф. Бейльштейна. Поскольку на вакантное место следовало выставлять только одного кандидата, а комиссия не пришла к согласию, ее распустили. И через полгода, как предусматривал устав, группа академиков, предводительствуемая Бутлеровым, снова выдвинула Менделеева. Этому выдвижению, состоявшемуся в октябре 1880 года, предшествовали события, проливающие свет на те отношения, исполненные благородства и взаимного уважения, которые установились между Н. Бекетовым и Менделеевым.

Когда в марте этого года Бутлеров обратился к Дмитрию Ивановичу, чтобы испросить его согласие на баллотировку, у него уже было письменное согласие Бекетова, работавшего тогда в Харьковском университете. Узнав об этом, Дмитрий Иванович отказался баллотироваться. «Вы прямо сказали, что Вы считаете двух равными и от одного имеете письменное согласие, – писал он Бутлерову. – На Ваше желание получить его от меня я, по существу дела, должен был смотреть как на мое искательство встать другому на дороге… И этого другого я люблю и уважаю. Я инстинктивно разобрал дело так: Вы спрашиваете моего отказа, а не согласия… Если Вам нужен отказ – не представляйте». Со своей стороны, и Бекетов, узнав о сложившейся обстановке и не желая стать на пути Менделеева, поспешил снять свою кандидатуру, хотя получение академического звания было для него единственной возможностью «попасть в лучшую обстановку».

Результаты выборов ни у кого не вызывали сомнения, ибо вся русская общественность готова была бы подписаться под словами, которые Бутлеров произнес 8 октября 1880 года, представляя физико-математическому отделению Академии наук заслуги Дмитрия Ивановича. «Профессор Менделеев, – говорил Александр Михайлович, – первенствует в русской химии, и мы смеем думать, разделяя общее мнение русских химиков, что ему принадлежит по праву место в первенствующем ученом сословии Российской империи… Присоединением профессора Менделеева к своей среде Академия почтет русскую науку, а следовательно, и себя самое как ее верховную представительницу».

Но, увы, не пожелала императорская академия почтить «себя самое». Ошеломленный Бутлеров прямо на повестке, приглашавшей его на заседание 11 ноября 1880 года, набросал результат выборов: «Забаллотирован: 10 черн., – 9 белых. Очевидно – черные: Литке (2), Веселовский, Гельмерсен, Шренк, Максимович, Штраух, Шмидт, Вильд, Гадолин. Белые: Буняковский, Кокшаров, Бутлеров, Фамицын, Овсянников, Чебышев, Алексеев, Струве (!), Савич».

Сразу же после того, как стал известен результат выборов, делопроизводитель Русского химического общества Н. Меншуткин разослал многим членам общества текст протеста, предназначавшегося для помещения в газетах. «Бесспорность заслуг кандидата, – говорилось в этом протесте, – которому равного русская наука представить не может, известность его за границей делают совершенно необъяснимым его забаллотирование». Почти все химики, к которым обратился Меншуткин, с готовностью подписали протест.

Академические выборы состоялись после ноябрьского заседания РХО, поэтому у коллег Менделеева было достаточно времени, чтобы к следующему заседанию общества подготовить настоящее чествование Дмитрия Ивановича. Он был избран почетным членом общества, и ему был преподнесен адрес, в котором, между прочим, говорилось: «Настоящее приветствие и предложение Вас в почетные члены получило лишь внешний толчок от общего волнения, вызванного известным событием 11-го ноября, но каждый из нас уже давно чувствовал нравственную обязанность признать и венчать пророка и в отечестве своем».

Возбуждение, внесенное академическими выборами 1880 года в жизнь русского общества, оказалось столь сильным, что не могло уже быть удержанным в рамках ученой корпорации и научных учреждении. Поэтому последствия, забаллотирования Менделеева оказались гораздо серьезнее, чем мог даже предполагать Веселовский, затевая свою интригу. Так, воспользовавшись тем, что имя Менделеева было у всех на устах, газета «Голос» открыла подписку на премию имени Менделеева. Подписка прошла успешно, и уже в феврале 1881 года редакция передала химическому обществу 3505 рублей. Но Дмитрий Иванович просил при его жизни премий его имени не присуждать, поэтому пожертвованный капитал приращивался процентами и к 1907 году составил около 15 тысяч рублей. Премии имени Менделеева начали присуждаться с 1910 года, и в числе ученых, награжденных ею, мы встречаем имена Д. Коновалова, Н. Курнакова, А. Думанского, В. Хлопина и других.

Из всех химиков, к которым обратился Меншуткин, отказался подписать протест один лишь Бейльштейн. И это обстоятельство наряду с тем, что он отчасти противопоставлялся Менделееву как кандидат, дало повод некоторым газетам причислить его к так называемой «немецкой партии».

С другой стороны, и некоторые из академиков нерусского происхождения позволили себе высказывания, которые лучше было бы оставить при себе. Один из них подлил масла в огонь, простодушно удивляясь поднявшейся полемике: «Да ведь Академия вовсе не русская; она – Императорская Академия!» Другой имел неосторожность публично заявить Бутлерову, что академическое большинство верит не ему, русскому академику, а верит боннскому профессору Кекуле; и что, вообще-то говоря, академия неподсудна русским ученым… Случилось то, чего опасался Бутлеров. Вместо разговора о реакционности академии, о ее оторванности от живого развития русской науки, о ее самоизоляции получился разговоре борьбе «русской» и «немецкой» партии, о немецком засилье и так далее. Тогда выходило: Менделеев не был избран потому, что был русским, а не потому, что его неукротимая энергия и передовые по тому времени общественные взгляды угрожали тлетворному духу, насаждавшемуся в академии Веселовским. Тогда выходило: Бейльштейн устраивал Веселовского только потому, что происходил из немцев, а не потому, что он обладал тихим, покладистым характером и никогда бы не вступил в конфликт с академическим начальством.

Сейчас, когда злоба дня отлетела от этих давно минувших событий, мы с гордостью можем отметить, что лучшие представители отечественной науки не унизились до такого националистического толкования академического конфликта 1880 года. Сам Бутлеров, центральная фигура конфликта, не уставал повторять: «В своем научном развитии я многим обязан западноевропейской науке и привык относиться, к ней с должным уважением. С другой стороны, с прошедшим пашей Академии связаны столь блестящие имена, чужие по звуку, но родные нам по великим заслугам пред Россией, что нельзя не преклониться пред ними с полным уважением. Я был поэтому весьма далек от каких-либо скороспелых выводов, основанных на внешности…» Александр Михайлович не допустил также и нападок на Бейльштейна только за то, что тот был нерусского происхождения. Он все время подчеркивал, что Бейльштейн заслуженный трудолюбивый ученый, но, «отводя в нашей науке г-ну Бейльштейну почетное место, вполне им заслуженное, нет надобности принижать для этого других ученых, стоящих выше его…».

Нужно отдать должное и поведению самих профессоров, которые волею судеб оказались в положении соперников. Дмитрий Иванович продолжал высоко ценить Бейльштейна, а тот, в свою очередь, не раз говорил: «У нас в России больше нет талантов таких же могучих, как Менделеев».

Дмитрий Иванович воспринял забаллотирование довольно спокойно, но поднявшаяся газетная шумиха и письма с выражением соболезнования доставили ему немало неприятных минут.

«Выбора в академию я не желал, им оставался бы недоволен, – объяснял он свое состояние одному из друзей, – потому что там не надо, что я могу дать, а мне перестраивать себя уже не хочется. Ни важности заморской, ни солидной устойчивости в объекте занятий, ни напускного священнодействия в храме науки – ничего этого во мне быть не может, коли не было. И пришлось бы мне сталкиваться, а теперь противно мне это, пропала былая охотка. Оттого и рад был.

Тяжело же стало тогда, когда посыпались телеграммы вроде Вашей… Тяжесть облегчилась по добром размышлении, когда пришла верная догадка – ведь я лишь повод, подходящий случай, чтобы выразилась на мне охота ветхое заменить чем-то новеньким, да своим. Просветлело на душе, и я… готов хоть сам себе кадить… чтобы основы академии преобразовать во что-нибудь новое, русское, свое, годное для всех вообще и, в частности, для научного движения в России».

Оглядываясь на события 1880 года, Дмитрий Иванович с удовлетворением мог остановить свои взгляд лишь на одном из них – поездке на Кавказ. И возможно, именно поэтому в автобиографических заметках, составленных буквально за несколько месяцев до смерти, под цифрой 1880 он записывает всего одно событие этого года: «4 нюня командирован на 3 месяца… Ездил с Володей (была и Анна Ивановна) по Волге».

Еще во время пребывания в Америке, осматривая с любезным Гетчем нефтеносные провинции Пенсильвании, Дмитрий Иванович задумался о происхождении нефти. Хотя Гетч не был геологом и хотя ему не хватало широты знании, он оказался для Менделеева настоящей находкой, ибо держал в голове сотни цифр, фактов и наблюдений, касающихся практики нефтяного дела. Поэтому Дмитрий Иванович смог очень быстро проверять и уточнять возникающие в его голове гипотезы. Для этого ему надо было лишь выводить из своих построений всевозможные следствия, а Гетч тут же говорил ему, наблюдается что-нибудь подобное в действительности или нет. И постепенно соображения и наблюдения Дмитрия Ивановича начали складываться в стройную гипотезу, совершенно по-новому объясняющую происхождение нефти.

В то время считалось, что, будучи смесью органических веществ – углеводородов, нефть могла произойти только из органических остатков некогда живших на земле животных или растении. Но во время своих поездок с Гетчем Дмитрий Иванович обратил внимание на то, что нефть добывается из таких древних геологических образований, что в них не могли встречаться в больших количествах живые организмы. Попасть же на такую глубину с поверхности они тоже не могли, ибо нефть, более легкая, чем вода, может перемещаться лишь из глубоких пластов в верхние слои, но никак не может опускаться вниз.

«Мне стало очевидно, – писал Дмитрий Иванович, – что нефть образовалась в пластах более глубоких, чем самые древние слоистые образования… и я составил гипотезу, объясняющую происхождение нефти проникновением воды в трещины земли до внутреннего земного ядра, в котором можно предположить, на основании многих данных, существование углеродистого железа… От действия протекающей воды на сильно накаленное внутреннее металлическое ядро должны были образоваться, по моему мнению, углеродистые водороды, тождественные с нефтью». Разумеется, мистер Гетч не мог ответить, что получится при взаимодействии раскаленного чугуна с водой, да Менделеев и не ожидал от него ответа. В каком-то уголке памяти у Дмитрия Ивановича сохранились сведения о том, что в гренландском метеорите было обнаружено около 10 процентов углерода и органического вещества. Зато Гетч сообщил Менделееву другой очень важный факт: в пенсильванской нефти никогда не было обнаружено остатков органических тканей.

В 1876 году, возвращаясь в Петербург, Дмитрий Иванович держал к голове готовый план исследований. Исследовав под микроскопом свежую нефть, он не нашел в ней следов органических тканей. А обработав водой чугун, очень богатый углеродом, он убедился, что образуются вещества, близкие к тем, из которых состоит нефть. Позднее французский ученый Клоэз показал, что действительно сильно науглероженный чугун способен давать продукты, почти тождественные с природной нефтью.

Но главным доводом в пользу своих предположений Дмитрий Иванович считал то, что нефтяные источники как в Пенсильвании, так и на Кавказе расположены вдоль линий, параллельных направлению горных хребтов. Выпираемые изнутри могучими силами, эти хребты должны были проламывать напластованные сверху породы, и через образовавшиеся трещины внутрь земли устремлялись струи воды. Достигнув раскаленного углеродистого железа и других металлов, вода давала целую гамму химических соединений. Превращенные внутриземным жаром в пар, они устремлялись по трещинам и ходам в верхние слои, охлаждались, конденсировались и образовывали в принимавших их слоях нефтяные залежи.

Гипотеза Дмитрия Ивановича произвела такое впечатление на немецкого геолога Р. Абиха, который двадцать лет занимался изучением геологии Кавказа, что он счел необходимым перевести менделеевскую статью на немецкий язык и опубликовать перевод в отчетах Венского геологического института за 1879 год. Эта неожиданная поддержка авторитетного геолога и оживление русского нефтяного дела после отмены акциза возбудили в Дмитрии Ивановиче горячее желание самому поехать на Кавказ и лично осмотреть новые месторождения. Весной министерство финансов дало средства для поездки Менделеева и его сотрудника А. Потылицына на Кавказ.

Для Дмитрия Ивановича эта поездка была особенно волнующей. Во-первых, начальство Морского корпуса, где учился его сын, разрешило Володе поехать на Кавказ вместе с отцом. А во-вторых, с ними отправилась в путешествие и Анна Ивановна. Она ехала на летние каникулы на Дон, к родителям, и Дмитрию Ивановичу не стоило больших трудов уговорить ее ехать вместе до Нижнего Новгорода поездом, а дальше до Царицына пароходом. В Царицыне они расстались, и все остальное путешествие Дмитрий Иванович проделал с Володей. Анна Ивановна никогда и нигде не говорила о том, что летом 1880 года путешествовала по Волге с Дмитрием Ивановичем.

Много позже в своих воспоминаниях, изданных в 1928 году, она пишет так, будто осенью 1880 года они встретились впервые после долгого перерыва и будто тут только чувства их вполне проверились. В смятении она написала письмо отцу, и тот предложил ей немедленно уехать на несколько месяцев за границу.

«Я уезжала одна (в начале декабря 1880 г.), – вспоминала Анна Ивановна. – Дмитрий Иванович провожал меня, помогал сам укладывать красивый кофр, купленный для этого путешествия; был и особый замок с буквами, который отпирался на слове Roma».

8 февраля 1881 года на университетском акте, где присутствовал министр народного просвещения В. Сабуров, студент Л. Коган-Бернштейн, поднявшись на хоры, произнес обличительную речь против министра и бросил в зал пачку прокламаций центрального студенческого кружка, незадолго до того организованного исполнительным комитетом «Народной воли». Произошло замешательство, воспользовавшись которым несколько студентов протискалось к первому ряду, где сидел Сабуров, и один из них нанес ему удар…

Предвидя новые затяжные волнения и разбирательства, Дмитрий Иванович решил оставить университет. «На университетском акте, – писал он впоследствии, – министра Сабурова хотел ударить Коган-Бернштейн… Беспорядки и волнения шли. Устал я и к Анюте хотелось. Подал в отставку, а меня уговорили – на отпуск (Бекетов был ректором). 17 февраля простился с университетом, отправился 26 февраля в Рим к Анне Ивановне, которая приняла ласково, хотя и шутливо, однако кротко пошла за меня 2/14 марта».

«Мы уехали из Рима вместе. Я даже не успела ни с кем проститься, – вспоминала Анна Ивановна. – Мы поехали в Неаполь, потом на Капри, чтобы обсудить наше положение. В Риме было слишком много знакомых, а нам было не до них. Дмитрий Иванович предложил так: пока дело о разводе идет, поехать на Волгу, на нефтяной завод Рагозина, куда его давно приглашали… Теперь это приглашение было кстати… До лета нам оставалось еще полтора месяца, и он захотел показать мне Париж и Испанию, в которой и сам еще не был».

В Париже Дмитрий Иванович встретился с Рагозиным и договорился с ним о приезде в Константиново, на Волге, где находился рагозинский нефтеперерабатывающий завод. На этом парижские дела были закончены, и молодые отправились в путешествие по Испании – одно из немногих путешествий Дмитрия Ивановича, не преследовавшее научных целей.

Путешественники, хорошо знающие Испанию, отмечают, что в пейзажах, природе этой страны есть некоторое сходство со степной Россией. И однажды Менделеев и Анна Ивановна испытали точно такое впечатление. Ночью им пришлось ожидать поезда на станции, одиноко стоящей в поле. Они молча сидели на ступенях лестницы и задумчиво смотрели в степь. «Яркие звезды, теплый ветерок, тишина, нарушавшаяся только треском кузнечиков, – писала Анна Ивановна, – и вдруг вспомнилась мне такая же станция в степях, такой же ласковый ветерок там далеко, далеко. Ночная темнота дополняла иллюзию. Я сказала Дмитрию Ивановичу о своих думах, и вдруг нас обоих потянуло, захотелось домой в Россию».

Из Толедо они заехали в безлюдный – не сезон – Биарриц, где пробыли десять дней. А после Биаррица отправились в Россию. Здесь очень ненадолго остановились в Петербурге, потом в Москве – и на Волгу.

Эта короткая остановка в Петербурге принесла Дмитрию Ивановичу немало треволнений.

«Я с утра ждала его звонка, – вспоминает дочь Дмитрия Ивановича, – и бросилась в переднюю ему навстречу, а мать оставалась у себя в комнате. Отец вошел очень тихо… Я подбежала к нему и поцеловала, и вдруг у него на левой руке я увидела новое обручальное кольцо, надетое на среднем пальце. Раньше этого кольца у него не было. У меня екнуло сердце, и я, быстро повернувшись, убежала к матери, оставив отца одного в передней, и, вбежав в ее комнату, сказала: «У папы обручальное кольцо».

Мать дала согласие на развод, так как Анна Ивановна Попова должна была стать матерью, отец был за границей с ней».

Возбудив дело о разводе, Дмитрий Иванович уехал в Константиново. Нефтяной завод Рагозина стоял на крутом берегу Волги, вокруг него были разбросаны многочисленные постройки и деревянные домики для служащих, а в отдалении на горе огромный дом с садом и оранжереями, где жил сам Рагозин. «Мы заняли один из домиков, – вспоминает Анна Ивановна. – В нем было пять небольших комнат с очень простой обстановкой и кухней. С балкона открывался вид на Волгу… Дмитрий Иванович был очень занят в своей лаборатории на заводе. Я все время была дома. Одиночество меня не томило».

Лето 1881 года Феозва Никитична с дочерью провела в Боблове, куда Менделеев этим летом не приезжал, а потом они въехали в новую квартиру, которую Дмитрий Иванович сам им снял и полностью обставил. Поэтому, когда наступил учебный год, Дмитрий Иванович с Анной Ивановной поселились в университетской квартире. К концу года развод был оформлен. Но консистория, рассматривавшая это дело, наложила на Дмитрия Ивановича епитимью – запрещение вступать в брак в течение семи лет. Ветхие церковные уложения вошли в непримиримое противоречие с законами жизни: 29 декабря в университетской квартире Анна Ивановна родила дочку Любу…

Когда на склоне лет, комментируя свою книгу «О сопротивлении жидкостей», Дмитрий Иванович писал, что личные средства, предназначенные для ее окончания, «пошли на дела семейные», он имел в виду 10 тысяч рублей – сумма, за которую священник церкви Спиридония в Адмиралтействе согласился обвенчать его с Анной Ивановной, невзирая на епитимью. Венчание состоялось сразу же по окончании великого поста – 22 апреля 1882 года. И хотя священник был немедленно расстрижен, он счел 10 тысяч рублей вполне достаточной компенсацией за утраченный сан.