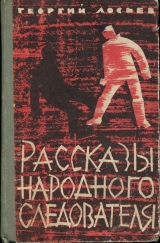

Текст книги "Рассказы народного следователя"

Автор книги: Георгий Лосьев

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)

Афонька покачал головой.

– Не стыдно тебе такое молоть? Ить седой волос скрозь… А ты – такое! Я, барин, ваше превосходительство, на энтой землице остатний раз прохлаждаюсь… Завтра – уеду…

– Куда? Лошадей воровать для советской власти?..

Афонька взглянул с укоризной.

– Еду бить польских панов!

– Так… Значит, заканчиваете свою восточную программу на западе? Ну, что ж… Знаешь, читал я где-то: в одной оранжерее пальма росла, да позабыли, что она простора требует. И вот пальма вымахала так, что стеклянный потолок – вдребезги! А пальма – к небесам!.. Мда-с… Никакие потолки вашего брата не удержат… Росли, росли… А мы не уследили, и вот вы теперь пойдете по всему миру потолки ломать… Знаешь, что такое пальма?

Афонька не знал, и Белов рассказал…

Они помирились окончательно на паромном пароходе после того, как вахтенный помощник капитана, прочитав бумажку из рук Афоньки, отдал обоим честь и пригласил в каюту.

В селе Кривощеково милиционер Малинкин, прочитав другую бумажку, выданную для этого случая Борисом Аркадьевичем, сказал весело:

– Ну вот, Селянин… Видать, в пользу тебе пошла моя осьмушка… Ну, дай бог, дай бог!.. Значит, на фронт направляешься? Ладно. Принимай Бурана. Он дома, в конюшне: боюсь выгонять на луг – народ разный круг села шляется… не все ж фронтовики? Разные есть на белом свете людишки… А?

Афонька подтвердил, что это, конечно, справедливо, – разные есть людишки и не все фронтовики.

Буран, увидав Афоньку, заржал и потянулся к руке мокрыми губами.

– Погодь, Селянин, – сказал Малинкин, когда Афонька завел Бурана в оглобли. – Я сейчас…

Милиционер вынес из дома крутопосоленный ломоть хлеба и небольшой берестяной туесок.

– Дай-ка Бурану… из своих рук. А туес возьми в дорогу. Подсластишь солдатское бытье… Да и взводного уважишь…

От туеса пахло столь роскошно, что даже у Бурана зашевелились ноздри.

Белов снова вспыхнул порохом. Ни с того ни с сего заорал на всю улицу:

– Чересседельник! Чересседельник подбери! Еще лошадники называетесь, а запрячь коня толком не умеете! Ты, знаешь, для чего в русской упряжке седелка существует?

Старик стал объяснять, для чего в русской упряжке существует седелка.

Афонька слушал с вежливым вниманием, но милиционер Малинкин обиделся:

– Вы, папаша, я извиняюсь, вы зря на нашего брата, мужика, время тратите… Как мы при конях сызмальства, такое ваше руководство, прямо скажем,– нам вовсе без надобности… Вот так, дорогой папаша…

– Ишь – «сыночек» нашелся! Ступай, распахни ворота! Ну, что уставился, как баран на ярочку? Иди открой ворота настежь!

И хозяин двора пошел открывать ворота.

А старик не по возрасту легко взметнулся в плетушку, Афоньке приказал:

– Вались в коробок! – и крикнул Бурану незнаемое Афонькой словечко, короткое и хлесткое, как удар циркового бича: – Пади!

Упряжка вынеслась со двора вихрем, и Буран пошел по улице широкой и размашистой «ипподромской» рысью, мгновенно реагируя на малейшее движение рук старика. Афонька смотрел с благоговением. Афонька никогда не думал, что есть такое высшее искусство управления лошадью, когда и наездник и конь – будто одно целое…

Снова был пароход «Орлик» с паромом и был вольный обской ветер. На пароме старик спросил:

– Это что за хлюст? – и кивнул в сторону села Кривощеково.

– Малинкин?.. Милиционер, который меня арестовывал… а ране-то шлепнуть хотел, да не получилось… Смит сфальшивил…

– Гм! Оригинально: «смит сфальшивил»… А что это в туесе?

– Видать, мед…

Старик снова сказал:

– Оригинально! Очень оригинально, господа… Русская душа: сперва удавит ближнего за ломаный грош, а потом на всех перекрестках будет рубаху свою рвать и молить прохожих: «Прости меня, народ православный!»… Где есть еще такое? Где, я спрашиваю вас?!. А вы говорите: «Рафаэли, Боттичелли, Алигьери»… Значит, мед?.. А перед медом «хотел шлепнуть», выражаясь вашим современным салонным диалектом?..

Когда вернулись в дом сотрудников и во дворе столпились чекисты полюбоваться новым приобретением, Афонька, вываживавший Бурана, спросил Бориса Аркадьевича:

– Что я говорил? Не конь, а золотой самородок! Хорош?

Но Борис Аркадьевич ушел в дом, ничего не ответив.

А вечером Ахмет рассказал Афоньке, что старик-лошадник – не кто иной, как всамделишный министр, и, который раз, пришел Афонька в жестокое удивление…

Татарин куда-то сбегал и притащил во флигель топчан и скудную постель.

– Нучуй у нас, бачка, Апанасий Иваныч… «Сам» велела…

Старик приказал поставить самовар, а потом все втроем пили чай с медом. Пили в коридорчике, из которого уже ушел часовой внутреннего поста. И снова дивился Афонька: где ж это видано, чтобы с самим министром чаи гонять?..

Июльский ранний рассвет вползал в председательский кабинет сквозь щели оконных штор, гасил неровную желтизну электричества и керосиновых «молний», делал лица людей землистыми.

Заседание коллегии губчека близилось к концу. В насквозь прокуренной комнате волнами ходила сизая табачная хмарь. Машинистки, отстукивавшие на разбитых ундервудах постановления коллегии, казались воздушными.

Старшая взмолилась:

– Невмоготу, Густав Петрович… Перерыв бы…

Махль выколотил трубку, поднялся с места.

– Вопросы по докладу товарища Константинова о деле Галагана есть у членов коллегии?

Вопросов не было. Председатель объявил перерыв, распахнул двери и, вздернув шторы, открыл окно.

– Дышите, девушки, а мы сделаем перекур…

– Как – перекур? – ужаснулась Орловская. – Вы же все время курите?

Председатель ревтрибунала ответил невозмутимо:

– То курили – думали, а сейчас – без думки. Просто покурим.

Все отправились в соседний кабинет покурить без думки…

Машинистки облокотились на подоконник рядышком с пулеметом, глазевшим в оконную амбразуру.

– Как у тебя с Гошкой дела, Ксенька? – строго спросила старшая. – Кончилась блажь?

– Он больной… у него рана открылась и вчера припадок был…

– Где он? НачСОЧ посылал на квартиру – нету…

– У меня…

– Ну и дура!.. До чего же ты дура, Ксенька! А еще чекистка…

– Слушай… не надо!

– Нет – надо! Надо с этой любовной заразой бороться пуще Чекатифа{2}2

В 1920 году разразилась эпидемия тифа. Для борьбы с ней был организован аппарат «Чекатиф».

[Закрыть]. Не время… Как бы хотелось, чтоб поняла ты! – старшая шлепнула ладошкой по пулеметному кожуху. – Ничего, я тебя вылечу лучше доктора! Не унывай! Завтра… то бишь сегодня, перепечатай те три дела колчаковские, которые я тебе еще позавчера дала… К трем часам, понятно? А с Гошкой мы еще побеседуем! Думает, что коли матрос, – можно десятки дур круг пальца обводить?! Не выйдет!

– Что не выйдет? – спросил Махль, возвратившийся в кабинет за табачной коробкой. – О чем речь?

Крестьянцева ответила застенчиво:

– Так, Густав Петрович… Это мы по своему, по бабьему делу…

Но Орловская решительно:

– Густав Петрович, она говорит, что сейчас любить не время… Дескать, фронты, разруха, голод, банды… ну и тому подобное… И будто нельзя любить поэтому. Правда?..

– Правда! – отрубил предчека. – Кате любить больше нельзя: она уже полюбила, вышла замуж за хорошего человека, родила дочку. И ей снова нельзя.

– А мне? Когда кругом банды?..

– А тебе – можно!.. – и рассмеялся.

В кабинет входили члены коллегии. Машинистки вернулись к ундервудам. Махль прикрыл двери, задернул оконные шторы.

– Продолжаем заседание, товарищи… Выносим решение по делу убийцы и террориста, члена подпольной антисоветской организации Александра Галагана.

Константинов, поймав внимательный взгляд Махля насторожился. «Что это он так смотрит?» Нервно притушил окурок и тотчас свернул другую самокрутку.

– Разрешите мне, товарищи, коротко – о ВЧК. Чрезвычайная комиссия – явление временное, нелегкое для народа и грозное… В нашей работе самое плохое что? Самое плохое то, что человеку, которого мы судим закрытым чрезвычайным судом, некуда апеллировать… В этом сложность нашей работы. Вот возьмем, хотя бы, трибунальцев – у них суд гласный, открытый, и есть возможность осужденному апеллировать. Просить помилования, наконец… У нас осужденный такой возможности лишен начисто.

Какой же вывод из этой особенности нашей работы? А вот какой: чекист не имеет права ошибаться. Понимаете: не юридически, а по-человечески – не имеет права ошибаться. Мы на учете, и для будущих поколений мы сигнальщики человеческой добропорядочности… Вот поэтому нам ошибаться никак нельзя! Знаете, какой это груз? Ведь человеку свойственно ошибаться, свойственно исправлять свои ошибки… А как исправлять ошибку Чека?

Значит, что такое местные коллегии губчека: это закрытые партийные суды, основанные на безоговорочной убежденности судей, базирующихся на глубокой принципиальности решений, и лишающие осужденного всякой защиты, всякого состязательства и прений сторон… Поэтому-то и столь многочисленны наши коллегии, поэтому и решения членов коллегии должны быть единодушными… Это не трибунал, где у каждого судьи может быть «особое мнение» – здесь мнение для всех одно. Мнение коммунистов.

А теперь о деле Галагана.

Я не буду говорить о степени доказательности собранных нами улик: они бесспорны. Бесспорно, что Галаган еще до революции работал провокатором царской охранки и, будучи в то же время членом эсеровской «боевки», уничтожал лично революционеров, будто изобличенных в предательстве, по фальшивым «материалам» охранки… Бесспорно, что Галаган после революции работал агентом и следователем эсеро-меньшевистских контрразведок… Вот и наш Константинов на собственном опыте убедился, что такое Галаган, когда тот имитировал расстрел самого Константинова… Наконец, бесспорно, что Галаган, став позже начальником карательного отряда колчаковской милиции, вешал, порол, жег людей живьем, расстреливал лично и через подчиненных… Все это доказано. Вот и решайте!

– И зачем ты нам все эти азбучные истины рассказываешь? В чем оправдываешься?

– В самом деле, Густав, ты чего это развел? – добавил член коллегии от губревкома.

– Подождите, подождите: сейчас он расскажет, в чем дело, – вставил председатель ревтрибунала, – мне Константинов уже говорил утром.

И Махль рассказал…

– …Если мы оставим жизнь этому человеку, не имеющему права на жизнь, мы облегчим работу по снятию центра…

– Но ты понимаешь, Густав Петрович, это же не просто торговая сделка… Это – взятка. Взятка целой партийной организации, – возмутился секретарь губкомпарта, – больше того, это попытка скомандовать нам: «А вот делайте, что моя левая нога хочет!» Вот это что!

– Именно. Я уже сегодня утром говорил об этом Константинову, – поддержал губкомовца предтрибунала. – Именно взятка! Самая настоящая. Нет, нам это не подходит!

– Постой, постой! Значит, он «принципиально» отрицает принципиальность?

– Это парадоксально! – заметил Борис Аркадьевич.

– И тем не менее – у него это так…

– Понимаю, – поднялся с места председатель сибирского революционного комитета, – вполне понимаю… А посулы Галагана? Что ж, обойдемся… Расстрелять!

И член коллегии от губревкома сказал четко:

– Расстрелять!

Снова поднялся секретарь губкомпарта.

– Принципиальность, товарищ Константинов, самая дорогая штука на свете… Ее никакими благами не купишь, никакими выгодами… Дорогая, потому что принципиальность – аккумуляция совести. И – самая жестокая. Потому что не признает никаких компромиссов. Да, ничего не поделаешь – придется обойтись без услуг господина Галагана… Прошу занести в протокол: расстрелять!

Председатель ревтрибунала сказал ободряюще:

– Не горюй, Константинов Если бы Чека работала только на показаниях мерзавцев, немного бы мы наработали… Надо с людьми, с народом потеснее быть. Враг слишком нас ненавидит, и ненависть не может не прорваться… А народ сразу ухватит и все равно придет к нам…

Председатель трибунала размашисто вывел на протоколе свою фамилию.

Махль спросил:

– Значит, ошибки нет? – и глянул на Константинова.

Константинов вздохнул свободнее: «Ну, и слава богу. Конец сомнениям».

– Немедленно – в исполнение. Иди…

– Слушаюсь!

Дежком Краюхин сидел на ступеньках подъезда губчека вместе с красноармейцем Пластуновым. Курили.

– До чего же люблю я солнышко, Пластунов! Да и кто не любит? Почитай, нет живой души на земле, чтобы не радовалась… Всем оно любо!

– Не всем, – возразил пожилой солдат. – К примеру, служил я действительную в Кушке!.. Крепость такая есть. Сплошь – пески, а середь тех песков всяческая гадина ползает… Жарко там… И живет одна тварь – скорпиён… Из себя не велик, в полпальца, а вредный – спаса нет!.. Смертельный. Так вот энтот скорпиён от солнца завсегда прячется… В подвалы лезет, в гнилушки, в мокреть какую… Затаится невидимо и человека – трах! Хвостом бьет…

– Почему хвостом?

– Хватит вам об азиатских скорпионах, – сказал Константинов вышедший на крыльцо, – своих сибирских полно. Комендант в Чека ночует или дома?

– Здесь…

– Будите коменданта… Коллегия кончилась.

Краюхин поморщился.

– Тьфу! Смерть не люблю, чтобы в мое дежурство! Кого?

– У вас он – Козловым… Разбуди коменданта.

– Есть!

Солнце уже заливало сплошным золотом обширный двор дома сотрудников Губчека.

Машинистка Орловская вместе с матросом-чекистом Гошкой Лысовым пили морковный чай, сдобренный сахарином, и уточняли кардинальные вопросы солнечного дня: кого позвать «свидетелями» в ЗАГС и как устроить свадьбу, имея в комоде, совмещавшем обязанности кухонного шкафа, всего полбутылки спирта, настоенного на сухой вишне, и десяток яиц… А хотелось, чтобы все «как у людей».

Гошка сказал несмело:

– Насчет масла и муки… Я не знаю. Попроси сама у начСОЧа… А что касается… Я, Киса, пожалуй, сбегаю к доктору Правдину: если, откровенно сказать, такое дело – он нальет еще спиртику? Сбегаю, а?

Но Орловская ответила теми тривиальными словами, какими и поныне отвечают жены на самоуничижительные предложения «сбегать», «сходить», «смотаться»:

– Ладно тебе!.. «Сбегаю!» Ишь, разгулялся! Обойдетесь…

В комнату постучались. Улыбчатый матрос Андреев принес Гошкин маузер.

– А я за тобой, браток… Ты что – всурьез пришвартовался к Орловской?

– Женюсь сегодня…

– Сегодня – не получится, – сожалительно сказал Андреев. – Самому смерть охота с недосыпу выпить, но не получится: пароход отходит на колыванскую банду. Поедем вместе: есть приказание.

– Я – припадочный… И я – страшенный псих! Со мной знаешь, что может случиться, если не женюсь?

Но Андреев ответил невозмутимо:

– Я сам еще страшнее – псих! Приготовиться! Одевайся…

– Вот сейчас меня ке-ек трахнет! Ты – в ответе.

– Стоп травить! Два раза в сутки припадки не бывают!..

Гошка сказал уже без всякой надежды:

– И еще рана старая… И – контузия.

– В бои тебя не велено: будешь сидеть в каюте и проверять личности пленных, чтобы наши, невзначай, каких дураков вместе с кулачьем не приголубили. Вот я и сейчас – из губвоенкомата… «Лекпома» твоего, Селянина, к делу пристраивал… Ты Ксана, на меня не обижайся насчет Гошки. НачСОЧ приказал: пусть, говорит, Орловская лишний раз, без этого психа, подумает одна, на досуге… Ну, айда, контуженный в девятое ребро, пошли…

И они ушли, но и Орловской не пришлось лишний раз подумать о важном жизненном шаге: досуг не получился.

Пришла рассыльная и позвала на смену.

– Так я же не спала! Всю ночь глаз не сомкнула!

Рассыльная ответила:

– Густав Петрович сказали: на неделе поспим, посля колыванцев.. Айда, Аксинья, – ждут у машинки Густав Петрович.

…Прошло еще три дня. Уже отгремело чоновское «Урра!» Над Колыванью вновь заполоскалось в голубом небе алое знамя Советов.

Колывань поплакала над убитыми… И начала сенокос.

Возвратились в Новониколаевск матросы – чекисты Андреев и Лысов.

Свадьбу сыграли все-таки, и матросские сапоги били о половицы дробь «Иркутянки» и «Яблочка».

А далеко за Сибирью отстукивали версты эшелоны маршевых рот.

Мчались теплушки гражданской войны: красно-кирпичные, с новым трафаретом на месте царского двуглавого хищника, тряские, с гремучими дверями, на которых известкой вывела солдатская судьба: «Даешь Варшаву!!!»

Теплушки рвались вперед, и ревом паровозных гудков, россыпью золотых искр и перебором тальянок теплушки утверждали будущее Афанасия Ивановича Селянина.

А сам он водил оселком по гибкой стали драгунского клинка, и мнилось Афоньке, что в руках не смертоносная шашка, а извечно привычная коса. Звук-то одинаковый…

На остановке в теплушку с маху вскочил с перрона взводный. Попробовал острие и сказал:

– Плохо! Это тебе – не литовка! Надо, чтоб волос брала!.. Точи еще… Вечером – покажешь… Понял, чтоб волос брала!.. Я, к примеру, на Кавказе действительную отбывал… Вот иде клинки!.. Возьмет азиатец, скажем, агромадный плат. Полушалок шелковый… Такой у них там шелк тончайший, что в кулак весь плат зажать – пожалуйста!.. Так вот, расправит плат тот без всякой натяжки, а сам шашкой полоснет, вроде и без ро́змаха даже… И плат надвое… Такие клинки… Я с шестнадцатого рублюсь, и в восемнадцатом у товарища Буденного поершил белых казачков, дай бог кому другому… А не превзошел рубку до того кавказского полушалка…

– А я – дойду! – заявил Афонька. – Я, взводный, беспременно постигну!..

РАССКАЗЫ НАРОДНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ

НАРОДНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Тысяча девятьсот двадцать седьмой год…

Выписка из приказа Уполнаркомюста по Западно-Сибирскому краю

По личному составу

«… назначается Народным следователем 7-го участка Зап-Сиб. края, с резиденцией в селе Святском энско го округа, с последующим утверждением Районным Исполнительным Комитетом ».

Подписи. Печать.

ПРЕДПИСАНИЕ

«… с прибытием к месту назначения организовать межрайонную Камеру Народного следователя, в соответствии с Положением, утвержденным Наркомюстом РСФСР и ст… УПК РСФСР.

Утверждение Райисполкомом и вступление в должность – донести ».

Подписи. Печать.

…Три глухих удара станционного колокола. Поезд, доставивший меня на небольшой полустанок, проскрежетал замерзшими тормозами, дернулся, громыхнул буферами, и вагоны поползли в ночную даль, к Омску. Мелькнул красный фонарик…

Зимняя темь… Только из окна станционной конторки бросает на синий снег желтые пятна лампа-молния.

Где-то неподалеку – конское ржанье, но ничего не видно…

– Далеко следуете, гражданин?

Передо мной огромная фигура в волчьей дохе.

– В Святское. А что – не ямщик, случайно?

– Ямщик. Курков мое фамилие. Еслив пожелаете, свезу мигом! За два с половиной часа домчу. Кони – звери… Тулуп есть… И не заметите.

– Сколько возьмешь?

– Чо там! Сойдемся. Айдате… Давайте чемойданчик…

Кошева широкая просторная – хоть свадьбу вози.

– Трогай, Курков!

Свист ямщичий, по-разбойному резкий, оглушительно врывается в уши…

– Эй, вы, ласточки!..

Рывок, облако снежной пыли – и бешеный перепляс старосибирской ямщичьей пары по набитой дороге-зимнику. Только цокают копыта коренника в передок кошевки, режет лицо ледяной ветер да заливаются шаркунцы…

– Добрые у тебя кони, Курков!..

– Чо-о?

– Говорю: кони знатные!

– А-а-а!.. И прадед ямщиком ездил… Коней знаем…

Вокруг морозная пустыня да бескрайние камыши…

Озера, озера подо льдом.

Час скачки. Но вот пустил ямщик лошадей шагом.

– Закуривай, Курков! Угощайся городской папироской. Сам-то святский?

– Невдалеке оттель проживаем. В Картасе. Ране-то здесь Московский тракт проходил. Почитай, полсела на ямщине жили… А вы – к нам на должность али так на побывку, к родне какой?

– Народный следователь.

– А-а-а! Вас в Святском давно ждут. И квартера, кажись, приготовлена. Вона, как сошлось! За вами вроде два раза исполкомовских лошадей посылали, а довелось мне… случаем…

– Да, задержался в городе… А что это там за огоньки? Вон справа. Деревня?

– Деревень тут на все полсотни верст не сыщешь, до самого райцентру… Волки.

– Смотри-ка?! Много зверья? Нападают?

– В редкость. Лонешный год – было… Бабу одну заели… Хворая баба была, а одиношно поперлась со своей деревни в село. К ранней обедне вишь понадобилось. То ли грехи замаливать, то ли от хвори Миколе-Зимнему свечку поставить… А пуржило. Ну, через два дни нашли голову да ноги в пимах…

Долго молчим.

– А на проезжих нападают?

– Не-е-е. Зверь с понятием. Учителка ишо шла обратно с сельпа в деревеньку… За карасином ходила. Ну, окружило волчье. Идут впяту, наперед забегают, садятся: вроде, дескать, нет тебе ходу – смерть! Бабенка сперва в смятение вошла, а все ж догадалась: юбку порвала и – в жгут, а потом – карасином. И подожгла. Зверье – в стороны, а учителка так в невредимости и дошла до жительства. Более не слыхать было. Волк – он над слабым да хворым куражится, а коли видит, что человек в полной силе,– ни в жисть не насмелится.

– Труслив?

– Да ить оно как сказать? В девятнадцатом, как колчаки, скрозь наш Картас, да скрозь Святское тоже, отступали, так зверье за имя агромадными стаями шли. Подбирали отставших, замерзающие которые. Стреляли, пуляли колчаки, а ему, зверю то ись, наплевать! Идет валом. Вот и выходит – не труслив, а знает, чо к чему… Умнеющий зверь! И карактерный…

– Как это – характерный?

– А так: если в кошару попал – всем, сколь есть овечек, глотки порвет. Жрать не будет, а порежет всех. Это у него – обязательно…

– Вот сволочной зверь! Всех!

– Сколь есть! Сволочной, это верно.

– Слушай, Курков, а с колчаковцами у вас сильные бои были? Они ведь тоже… характерные.

– Да, было… Как же без этого?

– Ну, а как у вас насчет грабежей по дорогам? Были банды?

– Банды не банды, а так… блуд кое-какой кажное лето случается… Особливо конокрады. Одначе и тем дороги перепаханы…

– Милиция ловит?

– И милиция тоже… А боле сами мужики конокрадишек казнят… «метят».

– Убивают самосудом?

– Зачем сразу убивать? Всяка тварь жить хотит… А поймают мужики с ворованными конями – леву ладошку на пенек, да топором по пальчикам… Не воруй!

– Да… А правую руку не рубят?

– Нет. Ну рази уж вдругорядь изловят. А которые заядлые, ну тех, бывает, и кончают навовсе.

– Нельзя так! Это еще при царе было, а теперь власть своя, рабоче-крестьянская. Бороться с самосудами надо! Беззаконие…

– Да ить, конечно – не похвальное дело… А ну, голуби!

Снова бьют подковы о передок саней и на поворотах заносит широкую кошеву.

Овладевает дорожная дремота…

– Тпру-р-ру… Приехали, товарищ народный следователь.

Подслеповатые домишки… Площадь с неизбежной коновязью. Каменный магазин с железными ставнями. Двухэтажный каменный дом. Еще один…

По площади ходит и гремит колотушкой ночной сторож.

Вот оно – древнее село Святское. Резиденция камеры народного следователя 7-го участка энского округа…

– Вот, следователя вам доставил. Его к кому на квартеру? Слыхал, поди, – обратился мой ямщик к старику.

Тот объяснил.

Ямщик свернул в переулок, подъехал к покосившемуся дому-пятистеннику. Кнутовищем застучал в ворота – потом – в деревянные ставни…

– Просыпайсь, хозяйка! Примай своего квартеранта…

Двадцатого января 1927 года народный следователь Святского, Большаковского и Муромского районов был утвержден Районным Исполнительным Комитетом и начал знакомиться со своим участком, делами его и людьми.

Вот я в квартире райуполномоченного ОГПУ Дьяконова.

Он старше меня лет на шесть, сухощав и невысок. Лицо со скулами, туго обтянутыми коричневой от загара кожей. Впоследствии я убедился: загар этот – вечен. И зимой и летом одинаков.

С потолка комнаты свешиваются гимнастические кольца. Около печки – тяжелые гири.

Но главное в комнате уполномоченного ГПУ – книги. Книги на трех этажерках, книги на столе, книги на подоконниках.

– Много читаешь, товарищ уполномоченный?

– Много читаю, следователь… Много. Иначе нельзя. А ты?

– Да, конечно…

– Это хорошо. Наши деятели сейчас тоже к книжке потянулись, да не у всех вытанцовывается… Грамоты не хватает. Ну, что ж? Рассказать тебе о районной советской власти?

– Обязательно.

– Гм… Председатель РИКа Пахомов… Лет ему уже… к пятому десятку подбирается. Бывший начальник уголовного розыска при колчаковщине – партизанский вожак. Мужчина «сурьезный» и большой законник. Упрям, очень упрям… Ну что еще о нем?

– Я с ним уже познакомился. С первой встречи предупредил, что, если из округа не будет соответствующего отношения, не станет отапливать камеру…

– Вот, вот. А если будет бумага с печатью – дровами завалит.

– Ну, у меня печать своя…

– Тогда ты обеспечен… Секретарь райкома Туляков. Хороший человек, прекрасный коммунист… Всем бы взял, да малограмотен. От «пущай» еще не ушел. В будущем году поедет учиться. Учти – в разговорах вспыльчив и пытается командовать… Заврайзо Косых. Тоже бывший партизанский командир. Политически хорошо подкован, но окружен кулацкой родней. Принимает подношения.

Райком, райисполком, рабкооп, райфо, РАО… За каждым словом, обозначающим учреждение, – живые люди. Живой человек, большей частью – большевик, овеянный партизанской славой, покрытый рубцами старых ранений, но – малограмотен.

Все они мечтают: учиться, учиться… Но учиться некогда. Работы – непочатый край.

– Слушай, Виктор Павлыч! А в глубинке тяга к знаниям чувствуется? И как… с классовым расслоением?

– Насчет тяги – а когда ее в деревне не было? Со времен Ломоносова деревня к грамоте тянется, да не выходило… Что ж тебе сказать? Тут роль избачей и учителей – огромна. А с ними не все благополучно. Много понаехало к нам городских. В крестьянском хозяйстве – ни уха ни рыла. Нужно своих учителей воспитывать. Вот в будущем году мы твердо решили 30 человек из окончивших ШКМ оставить в районе… Вынесли такое решение и в райкоме и в РИКе. Касательно же классового расслоения… нэп много напутал. В годы военного коммунизма было проще: вот тебе кулак, а вот бедняк! Теперь много труднее. Вчерашний бедняк нынче раздобрел – стал «середняк». А старые кулаки распродались многие… Обеднели… Куда их отнести?..

– Как с преступностью?

– Без работы не останешься!

– А контрреволюционный элемент?

– И я на биржу труда не собираюсь… Ну, пойдем, пообедаем.

– Спасибо. Буду обедать у своей хозяйки, а то обидится.

– Ну, не задерживаю… Да, вот что: ты Достоевского читал? «Преступление и наказание»?

– Читал. Не понравилось. Слишком много чернил на убийстве одной старухи…

– Конечно! То ли дело – Шерлок Холмс!

– Издеваешься?

– Издеваюсь. Не нравится?

– Раздеремся.

– Не выйдет. Я сильнее. Хочешь, дам «Пещеру Лейхтвейса»? Очень даже завлекательная книжка!

Дьяконов подошел к одной из этажерок, порылся в книгах и подал мне «Братьев Карамазовых».

– Читал?

– Н-нет.

– Прочитай обязательно. Я не без задней мысли: во-первых, тебе, как следователю, нужно особенно жать на психологию, во-вторых, мне, как уполномоченному, нужно знать твое развитие.

– Слушай, товарищ уполномоченный: а тебе не кажется, что ты – нахал?

– А тебе не кажется, что я ни с кем другим так бы не говорил? О том, что ты бывший чекист и почти хороший большевик, хотя и со срывами, мне уже давно известно. Еще до твоего приезда запросил необходимое… А вот где ты стоишь – «надо мной» или «подо мной»? Ведь работать придется, как говорится, рука об руку…

– Допустим – «над»?

– Не допускаю!.. Уже целый час присматриваюсь. А если так окажется – чудесно! Мне друг нужен… Не такой, чтобы шептаться, а такой, чтобы поправил, где оступлюсь…

– А если – ты «над»?

– Тогда я поправлять буду…

– Гм! Будь здоров, Дьяконов!

– Ты куда после обеда?

– Знакомиться с начмилом…

– Шаркунов – человек очень интересный. Типичный осколок военного коммунизма. Пробовал я его за уши вытягивать – не поддается. Он ведь в оперативном отношении – в твоем подчинении?

– Как орган дознания.

– А ему – наплевать! Понял? Чем ты его ушибешь? Окриком? Нельзя. Этот из тех, что по первому зову партии на штыки грудью бросится. Ученостью? Он лишь посмеется…

– Найду чем, не беспокойся!

– Ну, пока, самоуверенный ты человек!

Огромный, чисто выметенный двор районного административного отдела окружен завознями и конюшнями. Посреди двора – конный строй. Идет рубка лозы.

На крыльце, широко расставив ноги, стоит человек лет сорока в армейской командирской шинели с милицейскими петлицами. На голове синий кавалерийский шлем с большой красной звездой. На левом глазу черная повязка. Офицерская шашка блестит золоченым эфесом.

Одноглазый командует: – Соколов! Шашку вон! Удар справа!

Мчится по двору статный вороной конь. Сверкнула шашка, но лоза не срублена, а сломана.

– Как клинок держишь, раззява? Повторить! Вам кого, товарищ?

– Наверно, вас… Я – народный следователь.

– Слыхал. Здравствуйте. Шаркунов, Василий Иванович. Можете просто Василием звать. Сейчас я закончу занятия… Спешиться! Смирнов! Остаешься за меня. Закончишь рубку – проведи еще раз седловку. Ну, пойдем чай пить, товарищ…

– Спасибо. Времени нет. Прошу подготовить все дознания для проверки.

В единственном глазу начальника милиции нехороший блеск.

– Так-с… Когда прикажете?

– Сегодня к вечеру. Кстати, нет ли у вас на примете кандидата в секретари моей камеры?

– Писарями не занимаюсь! Для меня все писаря одного хорошего сабельного удара не стоят! – и с нескрываемой насмешкой: – Не желаете ли попробовать? По лозе? Смирнов! Коня сюда!

– Спасибо. Клинком не владею… Я – моряк…

– Моряки-то на море плавают…

Ну ничего, я знаю, чем пронять таких, как ты.

Браунинг, мгновенно выхваченный из моего кармана, высоко взлетел в воздух и снова оказался в моем кулаке.

– Что – в цирке работал?

Вот дьявол! Ну, хорошо же!

– Вбейте вот в это бревно гвоздь наполовину. Товарищи, найдется гвоздь?

От сгрудившихся вокруг нас милиционеров отделились двое, побежали к сараю и вернулись с большим гвоздем и молотком.

– Вот сюда вбейте. На уровне глаз…

Пять шагов… восемь… Еще два… и еще два.

Браунинг три раза выбросил легкий дымок. Из трех одна да найдет гвоздевую шляпку…

Так, есть! Гвоздь вбит пулей.

Милиционеры смотрят на меня, широко открыв глаза.

– Да милый ты мой человек! – вдруг в неистовом восторге кричит начмил. -Да где ж такое видано? Видал стрелков, видал' Но то из винтовки! А тут из такой пукалки! Ура товарищу следователю! С таким не чай пить – водку! Смирнов, Рязанцев, Тропинин! Тащите его ко мне! Арестовать его, артиста!

Как я ни упирался – день пропал. Пришлось пить водку. И пить так, чтобы – ни в одном глазу, как говорится. Единственный глаз Шаркунова все время наблюдает. Внимательно и хитро.

Домой меня доставили на лошади начальника милиции. Шаркунов провожал и все время спрашивал:

– Как самочувствие?

– Отлично… Завтра утром – не забудьте – дознания на просмотр…

– Слушаюсь! Ну и орел!.. Так, говоришь, всю гражданскую – на фронтах? Три раза ранен?

– Дважды ранен и тяжело контужен… Да уезжай ты, сделай милость!

Утром следующего дня Шаркунов предстал перед моим столом в сопровождении своего помощника с пачкой дознаний. На замечания щелкал каблуками, позванивая шпорами, приговаривал:

– Слушаюсь, товарищ следователь! Будет исполнено, товарищ следователь!

На третий день вернулся из района секретарь райкома, товарищ Туляков. Он оказался прихрамывающим человеком средних лет, с простым, крестьянским, но не бородатым, а гладко выбритым лицом. На пиджаке в большой шелковой, вишневого цвета розетке – орден Красного Знамени.