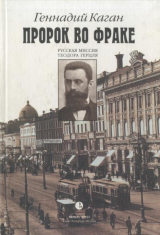

Текст книги "Пророк во фраке. Русская миссия Теодора Герцля"

Автор книги: Геннадий Каган

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)

Герцлю, похоже, все же удалось самую малость развеселить компанию. “Carpe diem”, – провозгласил он. И хотя в разъяснениях начальника здешней полиции главная синагога даже не упоминалась, Герцль решил воздержаться и от визита туда, чтобы не давать властям нового повода вмешаться в то, что они могли бы счесть провокацией. Начальник полиции разрешил только встречи, не имеющие публичного характера, а члены правления синагоги наверняка уже дожидаются его в достаточно укромном месте. Поэтому он отправился в путь. И, возможно, в силу не чуждой и ему еврейской строптивости Герцль решил не придерживаться предписанного ему полицмейстером маршрута и заглянуть хотя бы в пару-тройку узких и дышащих бедностью еврейских переулков, дома, и в особенности каменные ворота, которых наводили на мысль о Средневековье. Герцлю, человеку с самой юности, и уж тем более позднее в роли глашатая сионизма, избегавшему прямого контакта с миром гетто и его обитателями, захотелось увидеть собственными глазами и, главное, почувствовать, как живется простым русским евреям. Они махали ему руками из окон, выходили поприветствовать его на порог, приподнимали над головой шапки. На Герцля нахлынули воспоминания о детстве, проведенном в будапештском гетто, по улочкам которого он тогда расхаживал со страхом и любопытством, судорожно вцепившись в руку отца. В чрезвычайно скверно замощенных переулках Вильны, где его дрожки буксовали и то и дело задевали колесами высокие тротуары, держали свои лавчонки и мастерские в жалких закутках, куда практически не проникал свет солнца, еврейские ремесленники, сапожники, портные, плотники, часовщики...

Повинуясь внезапному порыву, Герцль сделал нечто для него неслыханное. Остановил дрожки, сошел наземь и заглянул в полуподвальную затхлую лавку с примыкающей к ней мастерской. И остановился в кругу мастеровых в рабочей одежде, вышедших на улицу поглядеть на то, как он проезжает мимо них, поинтересовался условиями работы и жизни. Ремесленники смотрели на Герцля с надеждой и верой. 14 впервые за все время поездки в Россию он понял, какие ожидания связывают с его визитом простые евреи. Здесь, в Вильне, но, понятно, не только в ней. 14 хотя здешний люд отвечал на вопросы высокого гостя кратко и трезво, присутствовало в этом лаконизме нечто, заставившее Герцля вспомнить о еврейском мальчике в Палестине, в одном из основанных Ротшильдом поселений, обратившемся к нему накануне аудиенции у германского императора с вопросом: “Ты мессия?” Что-то от этой наивной веры было и в Виленских евреях. И, как тогда, Герцль не без труда подавил раздражение, еще менее уместное здесь, чем в библейском пустынном ландшафте. Неужели ему не понятно, что находящиеся в отчаянном положении здешние евреи уповают на него и – может быть, всего на несколько часов, которые продлится его визит, – готовы признать его пророком, готовы признать исцелителем, вознамерившимся пролить бальзам на их незаживающие раны? 14 когда Герцль, перед тем как вернуться в дрожки, захотел было подать одному старику в драном кафтане серебряную монету, тот с гордостью человека, привыкшего к крайней нищете, отказался: он видел Герцля, пояснил старый еврей, и этого ему достаточно. 14 Герцль не решился даже тайком опустить ему монету в карман драного кафтана.

Эта краткая встреча с обитателями Виленского гетто на одной из его жалких улочек навсегда запечатлелась в памяти Герцля: незначительное, казалось бы, событие, крошечная крапинка на поверхности линзы, резко меняющая, однако же, общую панораму.

Продолжив путь, Герцль обнаружил, что находится под постоянным наблюдением. Для этого ему не понадобилось даже выделять в толпе бросающихся в глаза именно неброскостью своей одежды агентов тайного сыска, их взгляды буквально буравили ему спину. В одном из донесений, отправленных по инстанции уже после отъезда Герцля из Вильны, можно найти чуть ли не поминутное расписание его перемещений по городу:

“Проходя по главной улице, я заметил у Екатерининской площади толпу молодых евреев, насчитывающую около трехсот человек. Поговорив с некоторыми из них, я установил, что они собрались в связи с приездом Герцля и намереваются выразить ему сочувствие и поддержку, когда он проедет здесь мимо них, направляясь в главную синагогу, благо та находится как раз рядом... Объявив столпившимся, что скопление на улицах и в иных местах запрещено, я призвал их разойтись. Что и воспоследовало. Сам же я отправился к синагоге, у входа в которую вновь обнаружил толпу евреев... Зайдя в примыкающее помещение, я заметил, что всему внутреннему убранству придан праздничный вид. Присутствующие – а находились здесь члены правления синагоги, представители виленской еврейской интеллигенции и евреи из других городов, специально приехавшие поприветствовать Герцля, – были во фраках и смокингах, в белых галстуках и цилиндрах. Как посетители заведения, так и люди, оставшиеся на улице, пребывали в приподнятом, можно даже сказать, восторженном настроении по случаю приезда Герцля”.

О тщательности, с которой велось наблюдение, свидетельствует приложенный к рапорту список участников торжественной встречи: “Прибывшего Герцля сердечно приветствовали члены синагогального правления Зольц (председатель), Яков Парнис, Арие Найшуль, Абрам Каценеленбоген, Марк Эстерман, Давид Слонимский и Арон Липиц, раввин Марк Немзер, раввин Клячко и помощник раввина Самуил Шрайберг представляли раввинат, купцы Шварц, Шецкин, Гольдберг, Марецкий, Израиль Бунимович, Апатов, Бен-Якоб и Адольф Гордон, врачи Выгодский (в настоящее время депутат сейма) и Кон, владелец типографии Пирожников, помощники присяжного поверенного Фридман и Штейнберг – интеллигенцию”.

Собравшиеся приветствовали Герцля длительными аплодисментами и восторженными восклицаниями; причем особенно часто звучала формула “великий сын еврейского народа”, – и вновь это вызывало у него неоднозначные чувства. Однако Герцль чувствовал искренность этих слов – и этих людей, приветствующих его от имени всего Виленского еврейства. А когда старый виленский раввин благословил его и староста еврейской общины преподнес в дар начертанный на пергаменте свиток Торы в футляре из резного дуба, у Герцля возникло ощущение, будто он находится в кругу собственной семьи. Он ответил собравшимся взволнованной благодарственной речью. Слишком велика оказанная ему честь, сказал он, и поэтому им еще не заслужена, – и подумал при этом о здешних мастеровых, с которыми он успел обменяться всего несколькими словами, тогда как наверняка стоило бы поговорить с ними пообстоятельней, и подумал о том, что великое дело всей его жизни, в котором он видит единственное решение еврейского вопроса, еще далеко не доведено до конца, хотя он и не позволяет себе хотя бы на мгновение усомниться в конечной победе. И, сказал Герцль, он прекрасно понимает, что страдания, испытываемые еврейским народом, слишком велики, чтобы у того оставалось достаточно терпения.

Благодарственная речь была задумана им самим как предельно краткая, но, глядя в лица собравшихся, ловя устремленные к нему взоры людей, которые не только внимали словам, но и, казалось, читали их у него по губам, Герцль (с отдельной оглядкой на предстоящий Базельский конгресс) решил призвать к единству и к совместной деятельности в интересах еврейской нации всю здешнюю публику, в которой, наряду с сионистами, были, разумеется, и несионисты, а может быть даже, и антисионисты. И на какие-то минуты словно забыл о том, что стоит не на трибуне Базельского конгресса... “Передайте всем нашим братьям, – воззвал он, – что я прибыл сюда, чтобы выразить вам свою неколебимую уверенность в том, что из имеющихся способов окончательного решения еврейского вопроса возвращение в Сион является не только самым правильным путем, но и самым коротким!”

На обратном пути в гостиницу Герцль не без досады осознал, что сорвался в риторику, в литературщину, что словно бы вернулся в те годы, когда был не политиком, а публицистом и драматургом, но – как порой бывало с ним после произнесения чересчур пламенных речей и раньше – он утешил себя стандартной отговоркой политиков любого рода и ранга: если хочешь в чем-нибудь убедить людей, преподнеси свое мнение предельно эмоционально, зарази их не логикой рассуждений, а красотой и блеском пророчества. И если уж этим людям угодно видеть в нем пророка – пусть, разумеется, пророка современного, пророка во фраке и в цилиндре, – что ж, он готов сыграть и эту роль, лишь бы втолковать им – столь разным и разноречивым, – что они представляют собой единое целое и должны стремиться к общей цели независимо от того, близка ли она или еще невероятно далека. Эти люди нужны ему – и будут нужны и впредь. За каждым из них маячат тысячелетние тени угнетенного и затравленного российского еврейства, проживающего в самом большом в мире гетто, которое называется чертой оседлости. И пусть эти сотни тысяч, эти миллионы представляют собой всего лишь аморфную массу, когда-нибудь она станет могущественным воинством, которое под знаменем Сиона колонизирует палестинскую пустыню и учредит собственное суверенное государство. Или и это – надежда откровенно утопического свойства, – особенно если сравнить ее с реальностью, которая предстает и разворачивается перед ним прямо здесь, в Вильне?

Герцль видел людей, по-прежнему стоящих на тротуарах, видел горящие глаза, слышал восторженные выклики. Но и перемежаемые бранью крики полицейских, вытесняющих толпу с улиц, он слышал тоже. Он положил Тору в футляре из резного дуба себе на колени и сейчас вцепился обеими руками в деревянную поверхность, словно ему, просвещенному и высокообразованному еврею, стоило немалых трудов не разразиться гневом или не разрыдаться от бессилия при виде грубой расправы над беззащитной массой простого еврейства на улицах Вильны, подвергшейся нападению сводных сил полиции и казачества только потому, что она выплеснулась из домов, приветствуя именно его, Герцля.

В Петербурге, садясь в поезд, он представлял себе свой приезд в Вильну совершенно иначе. После изнурительных, но в целом далеко не безуспешных переговоров с царскими министрами Плеве и Витте, после тщательно продуманной и превосходно, как по нотам, разыгранной сдержанной учтивости, которую проявила в связи с его визитом столичная полиция. Но здесь, в провинции (и, не в последнюю очередь,– в черте оседлости!), никто не церемонился, никто не возводил потемкинских деревень, здесь власть в открытую демонстрировала жестокость и силу. Ему казалось, будто чья-то невидимая рука отдернула занавеску, явив ему полный и окончательный образ царской России и беспросветность ситуации, в которой находится тамошнее еврейство. Тот образ, который так и не сумели внушить ему в достаточной мере ни сообщения русских сионистов, ни подробнейшие описания в венских, парижских и лондонских газетах. “Россия велика, а царь – далеко”, – Герцль начал понимать зловещий смысл этой поговорки. Не просто красного словца, оперируя которым губернаторы самодурствовали у себя в губерниях, но целой системы поведения и управления, при помощи которой Николай II и его сатрапы, не пачкая собственных рук кровью, молча благословляли погромы вроде кишиневского и, в худшем для себя случае, возлагали ответственность за них на каких-нибудь мелких чиновников на местах. А доводилось ли высшим лицам и чинам государства бывать в той же Вильне? Совершали ли они инспекционные поездки по гигантскому гетто, расположенному в черте оседлости, эти господа министры Плеве и Витте? Наверняка нет. Если и знали что-нибудь о подлинном положении вещей, то лишь из подобострастных отчетов или заведомо пристрастных донесений агентов тайной полиции, да и сами эти донесения наверняка фильтруют, прежде чем они попадут на стол в министерский кабинет. И Герцль вспомнил шикарную кожаную папку с золотым обрезом, с которой в его присутствии не раз сверялся Плеве.

День в Вильне подходил к концу. Предстоял еще, правда, заключительный банкет на даче у одного из вожаков Виленского сионизма купца Бен-Якоба, расположенной в нескольких километрах от города в деревне Верки. Виленский полицмейстер позаботился и о том, чтобы воспрепятствовать притоку восторженных городских евреев в сельскую местность. Приверженцам Герцля надлежало оставаться дома!

Здешний пристав ни на мгновение не упустил высокого гостя из виду. И отчитался позднее перед начальником городской полиции: “В шесть вечера Герцль в сопровождении братьев Гольдбергов проехал по Георгиевскому проспекту... а затем вверх по улицам Кавалерийская и Лагерная. В конце Лагерной... Герцль вошел в один из домишек, в которых обитают мастеровые иудейского вероисповедания, и расспросил их о том, как им живется.

Проезжая мимо плаца, на котором в прошлом году был казнен государственный преступник Лекерт, Герцль встретился с также сидящим в дрожках Сегалем, и они провели короткую беседу. После чего Сегаль поехал в Вильну, а Герцль – в противоположную сторону, в поместье Верки. Там он остановился у купальни Ерусалимка и проследовал на дачу лесопромышленника Бен-Якоба. Там был дан обед на тридцать персон. Обед был приготовлен поваром Плотниковым, проживающим в Вильне, на улице Широкая, в доходном доме Адамовича.

Вплоть до начала трапезы вся компания, человек примерно тридцать, пребывала в саду, где доктор Герцль держал речь на немецком языке, выслушанную с большим вниманием. Из слов Герцля мне удалось уловить и записать следующее: “Нам необходимо занять твердую позицию и категорически потребовать... в противном случае, и мы и наши... как выжатые лимоны”. Среди собравшихся были лесопромышленник Марецкий, банкир Элиашсон, доктор Кон, доктор Выгодский и домовладельцы Зольц и Парнис. Остальных мне опознать не удалось.

По окончании речей гости и хозяева проследовали на веранду, где был сервирован обед на тридцать кувертов. В числе гостей была молодежь обоих полов, распевавшая песни на языке идиш, в тексте которых часто встречалось слово “Сион”.

Из села Верки Герцль примерно в полдвенадцатого вернулся в гостиницу “Георгий” и уже оттуда отправился на вокзал к отходящему в час ночи поезду”.

Когда Герцль далеко за полночь отправился на вокзал, ему показалось, будто в городе никто не спит. Бесчисленные евреи высыпали на улицу, вышли на балкон или прильнули к окнам. Их приветственные возгласы заглушали скрип колес экипажа. И, как в час приезда Герцля, особенно большая толпа собралась на привокзальной площади. Но и здесь виленское начальство предусмотрело подобный поворот событий заранее. Пешие полицейские и конные казаки разгоняли толпу палочными тычками и ударами нагайкой. Герцль с ужасом наблюдал за этим. Смертельно-бледный, в состоянии, близком к обморочному, вошел он наконец в здание вокзала, герметически закупоренное полицией. Лишь немногим из виленских сионистов удалось не мытьем так катаньем преодолеть заградительный барьер. Они, предусмотрительно запасшись ручной кладью, выдали себя за отъезжающих и благодаря этому оказались пропущены на перрон. Однако Герцль, сдерживая бессильную ярость из-за событий, разыгрывающихся на привокзальной площади, отказался от каких бы то ни было демонстративных жестов. Не без труда дались ему и простые слова прощания: “Господа, не теряйте мужества. Грядут лучшие времена, грядут непременно, за это мы и боремся”.

Еще раз он обменялся рукопожатиями и дружескими объятиями с остающимися на перроне и, не произнеся больше ни слова, зашел в вагон. Резко прозвучал гудок, извещающий об отправлении поезда. Состав тронулся с места. За окошком купе еще раз поплыла ночная Вильна. Но вот она осталась позади, растаяла во тьме. Последний свет в последнем окошке, последний взмах руки на прощанье —и вдоль дороги потянулись густые литовские леса.

О том, какое глубокое и длительное впечатление произвел визит Герцля на жителей Вильни, причем не только на евреев, можно прочитать в поданном год спустя на имя Виленского губернатора отчете о деятельности литовских сионистов. Здесь, наряду с прочим, значится: “Влияние на еврейские массы, приобретенное сионистским учением, стало особенно очевидным в ходе кратковременного визита доктора Герцля. Для Вильны с ее стотысячным еврейством это событие стало воистину всенародным торжеством: множество евреев в праздничной одежде приветствовали его, как члена царской семьи; понадобились чрезвычайные полицейские мероприятия, чтобы тогда и в дальнейшем предотвратить целый ряд еврейских национальных сходок”.

* * *

Пребывание в Вильне закончилось, оставшись всего лишь берущим за душу воспоминанием, печальным последним аккордом всего путешествия в Россию. Теперь Герцлю нужно было время для обработки тамошних впечатлений и составления развернутых выводов из проведенных в Петербурге переговоров, а по результатам всего этого – для нового анализа. Но как раз времени-то у него и не было. Всего день проведя в Вене, в кругу семьи, он вновь сел в поезд и отправился в Базель на открывающийся там шестой Всемирный конгресс сионистов.

Политику не выстраивают на эмоциях! В Санкт-Петербурге Герцль неукоснительно придерживался этого правила. А вот в Вильне, по меньшей мере на какое-то время, чуть было не изменил ему. Но теперь Герцлю вновь следовало разместить этот девиз у себя на щите и бесстрашно выступить против тех, кто отрицательно отнесся к его русской миссии еще до начала путешествия в Россию или как минимум не скрывал скептического отношения и к нему самому, и к ней. Провести переговоры с министром внутренних дел России – и не в какое-нибудь нейтральное время, а сразу же после кишиневских событий! Разумеется, ахи и охи послышатся и сейчас, причем куда более дружные, чем после его точно так же с трудом переваренных оппонентами переговоров в Англии. И громче всех прозвучит голос российских членов исполнительного комитета. Но разве Герцль не вправе похвастаться успехами, разве не может предъявить им более чем примечательные результаты? Конечно, слова остаются словами, а ничем не подкрепленные заверения – пустыми обещаниями, однако эти обещания были даны ведущими политическими деятелями России, и их заранее в существенной мере одобрил (как заверил Герцля Плеве) сам русский царь. И сейчас обрушиться на Герцля с упреками и предъявить ему претензии по поводу того, чего он мог достигнуть, однако же не достиг, в поездке по России, предпринятой исключительно на собственный страх и риск, означало бы проявить преступную близорукость. Кроме того, нет ничего легче, чем судить издалека,– о Плеве, о Витте, о России и о ее еврейской политике как таковой; он ведь и сам грешил той же расплывчатостью суждений, пока не отправился в путь и не повидался в Санкт-Петербурге с министром внутренних дел. Но, конечно, имеется и определенная разница. В его случае речь ни на одно мгновенье не шла ни о скепсисе, ни о предрассудках; Герцль с самого начала осознавал, что и тот и другие – самые дурные советчики.

Разумеется, он отдавал себе отчет в том, что никаких письменных обязательств ему добиться не удалось, а значит, царское правительство, согласившись с ним на словах, не дало ровным счетом никаких гарантий. В некотором смысле ему придется подняться на базельскую трибуну с пустыми руками, не предъявив депутам конгресса ничего, кроме собственной уверенности в том, что и в России ему удалось приступить к решению еврейского вопроса, хотя бы в известной мере рассеяв господствующие там предубеждения против намерений и целей сионистского движения. И, не в последнюю очередь, царское правительство должно теперь несколько по-иному посмотреть на стремление русских евреев колонизовать Палестину. По меньшей мере, это должны признать и оценить скептики, которые наверняка отыщутся среди участников конгресса.

Однако они не признали и не оценили. Напротив, нашли как минимум маловероятным тот факт, что не кто-нибудь другой, а министр внутренних дел Плеве, кишиневский “мясник”, как они его называли, способен пошевелить хотя бы мизинцем для облегчения участи российских евреев. Герцль, по словам оппонентов, попался на удочку министра внутренних дел России и позволил себя одурачить, как они и предсказывали заранее. 14 тщетно пытался Герцль уверить их в том, что, хотя отрицательное отношение Турции к палестинскому проекту и впрямь объясняется ближневосточной политикой России, но эта политика может и измениться в сторону поддержки сионистских планов и прямого заступничества перед Константинополем, о чем сказал и что прямо пообещал ему Плеве. В большом зале базельского казино Герцль призвал делегатов признать взвешенность и достоинство аргументации, предъявленной им в Петербурге министру Плеве, как признал серьезность этой аргументации сам министр, причем по всем трем основополагающим пунктам:

1) облегчение, по возможности, положения евреев в России;

2) необходимость заступничества царя при переговорах с султаном; 3) обеспечение большего оперативного простора русскому сионизму и деятельности сионистского движения в России. 14 подобное обещание, вырванное у Плеве, вне всякого сомнения, означает дипломатическую победу, которую вот так, за здорово живешь, со счетов не сбросить. Тем самым, говорил Герцль, не просто устранено неодолимое, казалось бы, препятствие, но и созданы предпосылки для единовременного кардинального изменения общего положения вещей. И если непосредственных результатов предстоит еще ждать и ждать, то оптимизма у приверженцев возвращения в Эрец-Исраэль должно прибавиться.

Оппоненты Герцля ответили дружным смехом; теперь его называли не только фантазером, но и лунатиком. Даже верные соратники, на понимание и поддержку которых он твердо рассчитывал, задумчиво покачали головами. Испытывая разочарование и досаду, Герцль с горечью осознал, что большинство делегатов конгресса не хочет или не может уловить главную мысль в его рассуждениях и потому отказывается хотя бы обсудить результаты поездки в Россию. И понял, почему: у этих людей, в отличие от него, не было надлежащего, хотя и невыносимого опыта – они не видели расправу над ликующей толпой в Вильне, они не заглядывали в глаза изверившимся и отчаявшимся российским евреям; у них просто-напросто отсутствовало реальное представление о размахе полицейского произвола и масштабах угнетения и подавления. Как же внушить им, что настало самое время указать многомиллионному еврейству России, влачащему самое жалкое существование, единственную и кратчайшую дорогу к спасению?

Наряду со светом в конце тоннеля (а именно так воспринимал Герцль устную договоренность с Плеве), имелось предложение Англии предоставить евреям для поселения с последующей колонизацией находящуюся в восточной Африке Уганду, на которое сионисты еще не дали ответа. В разговоре с Плеве Герцль об этом даже не упомянул. Но здесь, на конгрессе, приложил все ораторское мастерство, для того чтобы убедить депутатов в том, что, не забывая, разумеется, о палестинской перспективе, нельзя отвергать с порога и такую возможность. Конечно, Уганда не Палестина, однако она может представлять собой разумный компромисс на пути к конечной цели. Ведь подобное предложение означает, что английское правительство наконец-то признало сионистское движение, подчеркнул Герцль, а значит, тем самым заложен первый камень еврейской государственности, пусть пока и на правах автономии. И прежде всего, это предоставляет никогда ранее не существовавший шанс отчаявшейся в стране обитания и стремящейся в эмиграцию основной массе российского еврейства, хотя, напомнил Герцль, и не только ей.

Конгресс проголосовал за отправку в Уганду целой комиссии, чтобы на месте выяснить тамошние условия и предпосылки для еврейской колонизации; однако окончательное решение по данному вопросу было перенесено на следующий конгресс. Причем сто семьдесят семь оппозиционеров, в большинстве своем – из России, проголосовали даже против создания комиссии по Уганде. Для них сама мысль о “еврейской Уганде” означала отказ от претензий на Палестину, которые (и которая) единственно могли искупить страдания, испытываемые еврейскими массами на Востоке. Хуже того, усмотрев в компромиссном решении предательство самой идеи сионизма, они с криками “Позор!” покинули зал конгресса.

Означало ли подобное поведение без малого двухсот делегатов всего лишь временный кризис, с какими Герцлю не раз доводилось сталкиваться и ранее, был ли протестный уход из зала угрожающим жестом – и только им, или и впрямь возникла (с тем чтобы набрать силу впоследствии) опасность раскола всего движения? С горечью и гневом наблюдал Герцль за "исходом русских" из зала, выслушивая слово "предатель”, адресованное, несомненно, лично ему. Конечно, в эти минуты было бы бессмысленно сойти с трибуны и броситься к покидающим зал с распростертыми объятиями и со словами утешения и примирения. Эти люди уже не были способными отреагировать на разумные доводы оппонентов, они превратились в одержимых слепой ненавистью противников, судя по всему, всерьез вознамерившихся обрушить с такими муками возведенное здание всемирного сионизма. Ярость охватила и самого Герцля, быть может, это заговорила ущемленная гордость, но уже через несколько часов он взял себя в руки и сумел трезво и тщательно обдумать происшедшее. Преодолев антипатию, он первым обратился к "мятежникам” и в конце концов уговорил их вернуться в зал заседаний. И он понимал, чем и как следует взять этих людей. По-актерски воздев правую руку, он обратился к залу, и прежде всего, к "мятежникам”, со словами клятвы: "Да отсохнет моя правая рука, если я забуду о Тебе, Иерусалим!” Делегаты встретили эти слова бешеными рукоплесканиями, и Герцль почувствовал, что худшее осталось уже позади. Позади, но как знать, на какое время оно миновало? Наверняка следует исходить из предположения, что непримиримый спор по вопросу об Уганде еще не раз разгорится вновь.

Шестой Всемирный конгресс приобрел для Герцля воистину судьбоносное значение. Хотя опасность явного раскола движения оказалась до поры до времени преодолена, но саму эту болезнь всего лишь загнали внутрь. Никогда раньше Герцлю не доводилось терпеть в рамках собственного движения столь унизительной неудачи. И это поражение потрясло его не только как признанного вождя и всемирного глашатая сионизма, но и как гордого и сильного человека; потрясло как личность. К собственному разочарованию, он понял, что яростные возражения оппонентов находят отклик и у него в сердце, его самого одолевают сомнения, причем в такой мере, в какой ему не доводилось их ощущать никогда. На спешно созванном заседании фракции он сообщил своим самым верным соратникам о том, что подумывает уйти со всех официальных постов в структурах сионистского движения. Слишком уж отчетливо он ощутил на конгрессе, что само движение находится на грани окончательного раскола, причем роковая трещина проходит, по слову поэта, через его сердце. “Я должен отойти от руководства, – сказал он товарищам. – Если вам хочется, я готов напоследок провести данный конгресс до конца, но затем следует избрать два отдельных исполкома – один по Уганде и другой по Палестине. А я не собираюсь входить ни в тот, ни в другой. Однако если члены любого из исполкомов когда-нибудь обратятся ко мне за советом, им в этом никогда не будет отказано. И, конечно, моя моральная поддержка всегда будет на стороне тех, кто стремится к исполнению заветной мечты”.

В этих словах, как в зеркале, отражается овладевшее Герцлем на Шестом конгрессе смятение. Он чувствует себя опустошенным, выжатым досуха, как бы выжженным изнутри. Но неужели он и впрямь мог бы заставить себя в этот решающий для судеб движения момент отойти в сторону и погрузиться в частную жизнь, предоставив другим завершать то, что начато и, по сути дела, создано им самим? Реакция ближайших соратников на эти слова избавила Герцля от необходимости подвергнуть серьезность своего решения практической проверке. Потому что они идею его отставки категорически отклонили. И все же последнее голосование на конгрессе, в ходе которого Герцль вновь был избран президентом движения и всего три голоса было отдано против него, пусть и пролило бальзам на полученные в дни заседаний конгресса раны, но, разумеется, заживить их не сумело.

В подавленном состоянии покинул он Базель. У него не было никаких сомнений в том, что лишь в самый последний миг достигнутое примирение с оппозицией – успех только мнимый. В Палестину или в Уганду —это были не только дорожные указатели, подле которых столпились две стремящиеся в разные стороны фракции делегатов очередного конгресса. Решающий водораздел, по обе стороны которого бушует – и бушевала всегда – непримиримость, – вот что это такое; две взаимоисключающие концепции, возникшие одновременно с зарождением самого сионизма. На одной стороне “чистые” сионисты, появившиеся гораздо раньше, чем примкнул к движению сам Герцль, и неизменно стремящиеся водрузить на земле предков религиозно-ортодоксальное знамя идеалистически настроенного еврейства. На другой – те, кто готовы следовать за Герцлем по усеянному каменьями и все же куда более реалистическому пути политического сионизма. О каком единении здесь может идти речь даже чисто теоретически? Однако при помощи палестинского проекта – и Герцль понимал это – он мог бы привлечь на свою сторону подавляющее большинство русских сионистов. А вот промежуточное (оно же компромиссное) “угандийское” решение вопроса они отвергли в еще более категоричной форме, чем остальные представители сложившейся на конгрессе оппозиции. Герцль сознавал, что выбор исключительно труден, потому что в одинаковой опасности оказались как единство движения, так и его переговоры с правительствами великих держав, прежде всего, с Англией и с Россией. А что с Германией?

Герцль решил перед возвращением в Австрию заехать в замок Майнау. Там он встретился со своим старинным знакомцем и всегдашним покровителем великим герцогом Баденским. В ходе краткой беседы он проинформировал герцога о текущем состоянии дел и попытался убедить его в том, что теперь, после того как Россия и Англия выказали готовность к сотрудничеству, самое время взять политическую инициативу на себя германскому императору. Великий герцог отвечал весьма уклончиво: Германии следует выждать, пока Россия не предпримет чего-нибудь по итогам петербургских встреч Герцля. Этот ответ представлял собой, по сути дела, замаскированный вопрос. Вопрос, на который у самого Герцля не нашлось однозначного ответа. Но в самое кратчайшее время, сказал он герцогу, он обратится к царскому министру внутренних дел Плеве с напоминанием о данном тем обещании. Вот и хорошо, сказал герцог, тогда и вернемся к этому разговору.