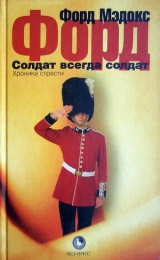

Текст книги "Солдат всегда солдат. Хроника страсти"

Автор книги: Форд Мэдокс Форд

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)

2

Не знаю, с чего лучше начать. Рассказывать обо всем по порядку, да только рассказ ли это? Может, лучше описать, как все это видится мне на расстоянии, спустя годы, и еще со слов Леоноры или самого Эдварда?

Да я, пожалуй, представлю на неделю-другую, что сижу у камина в загородном доме. Напротив меня – милая, близкая мне душа. Я рассказываю в полголоса, вдали плещется море, и где-то высоко в горах ночной могучий ветер разгоняет облака, чтоб звезды ярче сияли. Время от времени мы прерываем беседу, подходим к открытой двери, смотрим на огромную тяжелую луну и в унисон восклицаем: «Надо же, почти такая же яркая, как в Провансе!» Потом, вздохнув, снова усаживаемся у камина – увы, до Прованса отсюда далеко, и это печально: ведь в Провансе самые грустные истории звучат весело. Взять прискорбнейшую легенду о Пэре Ведале. [13]13

Пэр Ведаль– провансальский трубадур (1180–1206).

[Закрыть]Помню, два года назад мы с Флоренс ехали на машине из Биаррица в La Tour, что на вершине Montagne Noir. Там посреди изрезанной оврагами долины вздымается огромная гора – Черная гора, Montagne Noir, и на самом верху располагаются четыре замка – их называют «Башней», по-французски La Tour. И еще, по этой долине, которая служит своеобразным мостом между Францией и Провансом, дует мистраль, причем такой неодолимой силы, что кажется, серебристо-серые кроны оливковых деревьев вовсе не листья, а женские волосы, разметавшиеся от ветра, а кустики розмарина, укрывшиеся в щелях скальной породы с подветренной стороны, чтоб, не дай бог, не лишиться корней и уцелеть, видятся издали клочками разноцветной ткани.

В Ла-Тур мы, конечно, поехали потому, что так захотелось Флоренс. Представляете, эта яркая личность помимо своих стэмфордских и коннектикутских корней и всего прочего была еще и выпускницей Вассара. [14]14

Вассар– престижный женский колледж в Покипси, городе на северо-востоке штата Нью-Йорк, который в 1777 г., во время Войны за независимость, был столицей штата Нью-Йорк.

[Закрыть]Не знаю, как ей это удалось – маленькой певунье. Уж и говорлива она была! Помню, устремит глаза вдаль – не подумайте, ничего романтического в ее взгляде не было и в помине, то есть я хочу сказать, она вовсе не производила впечатление человека с поэтической фантазией или того, кто видит тебя насквозь, потому что она вообще на тебя не смотрела! Так вот, вперит свой взор вдаль, поднимет вверх одну ручку, словно заранее отметает любое возражение – и если уж на то пошло, и замечание тоже, и разливается соловьем. Все-все расскажет, милочка! И про Уильяма Молчуна, [15]15

Уильям Молчун —принц Оранжский (1533–1584).

[Закрыть]и про Густава Златоуста, [16]16

Густав Златоуст– вероятно, Густав I Ваза (1496–1560), Король Швеции (1523–1560).

[Закрыть]и про платья парижанок, и про то, что бедняки носили в 1337 году, и про Фантен-Латура, [17]17

Анри Фантен-Латур(Fantin Latour; 1836–1904) – французский художник, друг импрессионистов. В жанре натюрморта следовал канонам Шардена, а в портретной живописи придерживался строгого реализма. Испытал влияние Г. Курбе и Дж. М. Уистлера.

[Закрыть]и про фирменный поезд Париж – Лион – Средиземноморье с купе «люкс», и про то, зачем надо сойти в Тарасконе и пройти по подвесному, открытому всем ветрам мосту через Рону, если хочешь еще раз увидеть Бокэр. [18]18

Бокэр —древний город на юго-востоке Франции, в Провансе. Расположен на берегу Роны, против Тараскона, с которым соединен несколькими мостами. Римляне называли его Угернумом. Современное название Бокэр пошло от средневекового Belli Quadrum (букв.: «прекрасный камень») – так жители назвали свой город в честь местной достопримечательности – крутого утеса, поросшего итальянскими соснами. На вершине утеса стоит замок Бокэр – родовое гнездо тулузских графов.

[Закрыть]

Как вы понимаете, нам увидеть Бокэр вблизи еще раз не довелось. Да, неописуемый Бокэр с высокой белой треугольной башней, похожей на тончайшую иглу, и высотой почти с Флэтайрон, [19]19

Флэтайрон(букв.: «утюг») – двадцатиэтажный небоскреб в Нью-Йорке на Пятой авеню. Он построен в 1902 г. и во время постройки считался самым высоким зданием в мире. Название «утюг» подчеркивает треугольную форму здания на плане.

[Закрыть]что между Пятой авеню и Бродвеем. Как сейчас помню – серые стены замка далеко вверху, на площадке четыреста на двести квадратных метров, сплошь в голубых ирисах под высокими гордыми пиниями. Да, что может быть красивее итальянской пинии!..

Вообще-то мы никуда никогда не возвращались. Ни в Гейдельберг, ни в Гамельн, [20]20

Гамельн– город в Нижней Саксонии (Пруссии), в северо-центральной части Германии. Расположен вдоль реки Везер, к юго-западу от Ганновера. Возник в конце VIII в. н. э. вокруг монастыря Святого Бонифация.

[Закрыть]ни в Верону, ни в Мон-Мажор, ни даже в Каркассонн. [21]21

Каркассонн —город в департаменте Од в 770 км к югу от Парижа, до сих пор сохранивший облик средневекового города и крепости.

[Закрыть]Мы, конечно, говорили о том, что хорошо бы вернуться, но, сдается мне, Флоренс вполне хватало одного раза. Она сразу схватывала все детали – с ее наметанным глазом это было не трудно.

К сожалению, я этим похвастаться не могу, и поэтому мир для меня полон уголков, куда мне хочется вернуться. Еще раз увидеть города под белым ослепительным солнцем. Еще раз полюбоваться пиниями на фоне голубого неба. Еще раз всмотреться в резьбу и рисунки по краям фронтонов – оленей и алые цветы. Еще разочек попытаться различить на самом верху уступчатого конька храма малюсенькую фигурку святого. Еще раз пройтись вдоль серовато-розовых палаццо в прибрежных средиземноморских городах между Ливорно и Неаполем. Все это промелькнуло перед нами с быстротой звука, нигде мы ни разу не задержались, так что мир представляется мне разноцветными стеклышками калейдоскопа. Будь все иначе, мне, возможно, сейчас было бы за что зацепиться.

Что это – лирическое отступление? Не знаю, что и ответить. А ты, сидящий напротив благодарный слушатель, что скажешь? Увы, ты всегда молчишь. Словечка не проронишь. А я стараюсь, как могу, объяснить тебе, как мы с Флоренс жили и какая она. О, это была яркая личность! А как она танцевала! Кружила себе и кружила по бальным залам замков, странам и континентам, салонам модисток, курортам Ривьеры. Как веселый солнечный зайчик на потолке, отраженный поверхностью воды. А моим жизненным предназначением было не дать этому лучику умереть. Однако сделать это было так же не просто, как поймать рукой солнечный зайчик. Причем тянулось это годами!

У теток Флоренс вошло в привычку говорить, что во всей Филадельфии не сыщется большего лентяя, чем я. (В Филадельфии эти дамы отродясь не бывали и, как уроженки Новой Англии, мерили все на свой аршин.) Знаете, о чем они меня сразу же спросили, когда я впервые появился с визитом в их доме – старинном деревянном особнячке в колониальном стиле под высокими вязами с зубчатой листвой? Вместо вежливой фразы «Как вы поживаете?» я услышал вопрос: «А чем вы, собственно, молодой человек, занимаетесь?» А я ничего тогда не делал. Наверное, нужно было чем-то заняться, но я не чувствовал никакого призвания. Да и что с того? Я просто вошел в дом и спросил Флоренс. Первый раз я случайно увидел ее на Фортингс-стрит, то ли на Браунинговском вечере, [22]22

Браунинговский вечер —чаепитие, на котором обсуждается творчество английского поэта Роберта Браунинга (1812–1889).

[Закрыть]то ли где-то рядом – в то время там еще были жилые дома, а не только офисы, как нынче. Не помню, по каким делам я был тогда в Нью-Йорке, как оказался на благотворительном чаепитии. Да и Флоренс, мне кажется, была не любительница коллективных штудий за чашкой чаю. Во всяком случае, даже тогда в таком месте было трудно повстречать выпускницу Покипси. Я подозреваю, что Флоренс просто захотелось немножко повысить культурный уровень магазинной толпы – показать класс, что называется, блеснуть. Интеллектуально, разумеется. Она всегда радела за человечество, стремилась сделать его более цивилизованным. Бедная моя лапочка, как она, помню, часами толковала Тедди Эшбернаму о разнице между полотном Франса Хальса и картиной Воувермана [23]23

Франс Хальс(ок. 1580–1666) – знаменитый голландский мастер индивидуального и группового портрета; Филипс Воуверман(1619–1668) – голландский живописец, писавший ландшафты и жанровые сцены. Одаренный колорист, Воуверман склонен, однако, к поверхностной трактовке образа и шаблону. Сравнить полотно Хальса и картину Воувермана значит показать разницу между глубоко психологическим портретом и плоским, чисто внешним изображением.

[Закрыть]и о том, почему статуи домикенского периода имеют кубическую форму. Интересно, что он при этом чувствовал? Может, он был ей благодарен?

Во всяком случае, я-то уж точно. Видите ли, у меня не было большей заботы, большего желания, чем занимать головку бедняжки Флоренс такими материями, как раскопки на Кноссе и интеллектуальная духовность Уолтера Пейтера. [24]24

Характеристика Уолтера Пейтера(1839–1894) как интеллектуала и философа подсказана его оксфордскими лекциями 1870-х гг., изданными в книге «Платон и платонизм» (1893), и его нашумевшими в свое время «Очерками по истории Ренессанса» (1873).

[Закрыть]Понимаете, я вынужден был держать ее в этих рамках, иначе бы ей конец. Дело в том, что меня серьезно предупредили: если она, не дай бог, перевозбудится или ее эмоциональное равновесие будет чем-то нарушено, ее сердечко попросту перестанет биться. И на протяжении всех двенадцати лет я вынужден был следить за каждым словом, оброненным невзначай в беседе, и моментально парировать его тем, что англичане называют «всякой всячиной», – лишь бы подальше от опасных тем любви, бедности, преступлений, веры и всего остального. Да, именно такой совет дал мне самый первый врач, который пользовал нас сразу после того, как Флоренс несли на руках от корабля до пристани в Гавре. Боже правый, неужели все эти врачи такие шарлатаны? А может, их всех на земле от первого до последнего объединяет особое чувство братства?.. Тут хочешь не хочешь, задумаешься о старине Пэре Ведале.

С какой стати? – спросите вы. А с той, что он был поэтом, поэзия же – часть культуры, а мне надлежало направлять внимание Флоренс к возвышенным предметам. Хотя, опять же, в его истории столько смешного, а смеяться моей милочке было нельзя. Еще в ней про любовь, а как раз о любви Флоренс думать было запрещено. Помните саму легенду? Хозяйкой «Башни» Ла Тур была некая Бланш, в отместку прозванная La Louve – Волчицей. И трубадур Пэр Ведаль оказывал La Louve всяческие знаки внимания. Она же его просто не замечала. И вот однажды, стараясь смягчить ее сердце, – на какие только ухищрения не пускаются влюбленные! – он переоделся в волчью шкуру и отправился на Черную гору. Тамошние пастухи, приняв его за волка, натравили на него собак, изодрали в клочья шкуру, побили палками. Тело доставили обратно в замок. Но жестокую даму эта печальная картина вовсе не тронула. Насилу Пэра выходили, и муж La Louve всерьез отчитал свою благоверную. (Ведаль ведь был великий поэт, а великие поэты требуют к себе внимания.)

Тогда Пэр Ведаль возьми да и объяви себя императором иерусалимским или какой-то другой важной персоной. В общем, это означало, что отныне муж гордячки должен был кланяться ему и целовать ноги, хотя сама красавица наотрез отказалась воздать ему какие-либо почести. Что делает Пэр? Он садится в лодку, вместе с четырьмя спутниками, и отправляется за святыми мощами. В пути они натыкаются на риф, лодка вдребезги, и несчастному мужу приходится вновь вызволять Пэра из беды, снарядив за немалые деньги спасательную экспедицию. Вернувшись, Пэр падает в постель своей госпожи, а муж – заметьте, настоящий лев на поле брани, – стоя рядом, что-то лепечет о дани великому поэту. Хотя, сказать по правде, я думаю, что настоящей хищницей, волчицей в прямом смысле слова, была La Louve. Вот такая история. Занимательно, правда?

Вы б ни за что не догадались, какие чудные и старомодные у Флоренс родственники – барышни Хелбёрд и дядя Джон. Особенно дядя – душка необыкновенный! Сухощавый, благородного вида и тоже, представьте себе, сердечник, – Флоренс во многом повторила его жизненный путь. Жил он не в Стэмфорде, а в Уотербери [25]25

Уотербери —город на западе штата Коннектикут, в месте слияния рек Ногатан и Мэд. Иногда рассказчик путает местоположение Уотербери, помещая его в штате Иллинойс. Это пример «забывчивости» или «рассеянности» рассказчика, а на самом деле – проверка слуха читателя.

[Закрыть]– знаете часы фирмы Уотербери? У него была там своя фабрика. Трудно сказать, какая именно, поскольку чисто по-американски они все время меняли профиль производства, переключались с одного товара на другой. Скажем, в течение девяти месяцев они производят костяные пуговицы. Потом вдруг – бац! – начинают выпускать латунные пуговицы для ливрей извозчиков. Потом ни с того ни с сего решают попробовать себя на поприще рельефных жестяных крышек для конфетных коробок. А все оттого, что самому бедному старому джентльмену вообще не хотелось ничем заниматься – с его-то слабеньким сердечком! Ему хотелось одного – удалиться на покой. И он действительно оставил дела, когда ему стукнуло семьдесят. Но тут случилась другая беда – городская детвора взялась донимать его: едва завидят его мальчишки, начинают показывать пальцем и дразнить: «Смотрите, – главный лентяй Уотербери! Главный лентяй Уотербери!» Он и сбежал от них в кругосветное путешествие. Вместе с ним вокруг света отправились Флоренс и молодой человек по имени Джимми. Как мне потом рассказывала Флоренс, обязанностью Джимми было отвлекать мистера Хелбёрда от волнующих тем. Например, политических. Старик, оказывается, был пылким демократом, и это в те времена, когда можно было объехать целый свет и никого, кроме республиканцев, не встретить. Как бы ни было, кругосветное путешествие они совершили.

По опыту знаю, что нет лучшего способа описать человека, чем рассказать про него какую-нибудь забавную историю. А дать вам верное представление о старике очень важно – ведь именно под его влиянием сложился характер моей бедной дорогой супруги.

Так вот, отправляясь из Сан-Франциско в Южные моря, старый мистер Хелбёрд заявил, что собирается взять в дорогу какие-нибудь простенькие подарки для попутчиков. И он не нашел ничего лучше, чем закупить для этой цели апельсины – огромные прохладные шары («Калифорния – апельсиновый рай!») – и удобные шезлонги. Сколько именно ящиков апельсинов было закуплено, я точно не знаю, но полдюжины шезлонгов, упакованных в специальный чехол, который он держал под замком у себя в каюте, на борт погрузили. Да, думаю, не меньше чем полтрюма было апельсинов.

Теперь представьте, каждому пассажиру их маленькой флотилии, состоявшей из нескольких пароходов, – каждому! – он каждое утро преподносил по апельсину, даже если его связывало с этим человеком лишь шапочное знакомство. И ему этого запаса хватило, чтоб обогнуть могучий земной шар, опоясав его, точно яркой оранжевой лентой, ожерельем из подаренных апельсинов! Даже уже находясь почти у цели своего путешествия, у Норт-Кейп, он вдруг заметил на горизонте маяк – как он его высмотрел, с его-то слабым зрением, непонятно. «Вот так так, – подумал он про себя, – эти люди, наверное, очень одиноки. Отвезу-ка я им немного апельсинов». Сказано – сделано. Он велел спустить на воду шлюпку, погрузить в нее фрукты, сел в шлюпку сам, и гребцы отвезли его к маяку, видневшемуся на горизонте. А шезлонгами он давал пользоваться всем дамам без исключения – приятельницам, новым знакомым, уставшим, больным, – всем, с кем встречался на палубе. Вот так, вопреки своему слабому сердцу и благодаря не отходившей от него ни на шаг племяннице, он и совершил свое кругосветное турне…

Вообще-то на сердце он не жаловался. Вроде нет ничего, и не болит. Только после того, как его сердце, по завещанию, было помещено на благо развития науки в лабораторию в Уотербери, мы узнали о том, что сердечная мышца у него была в полном порядке – это выяснилось уже после его смерти, а умер он в возрасте восьмидесяти четырех лет, за пять дней до бедняжки Флоренс, от бронхита. Как у всех стариков, сердечко у него, конечно, пошаливало – барахлило, как говорят, – в общем, давало о себе знать, и этих симптомов было достаточно, чтобы доктора уверовали в слабое сердце дяди Джона. На самом деле причиной всему, как оказалось, было аномальное строение легких. Впрочем, я совсем не разбираюсь в медицине.

После смерти его денежки перешли ко мне – Флоренс ведь пережила его всего на пять дней. Для меня это наследство – лишняя обуза. Сразу после похорон Флоренс мне пришлось отправиться в Уотербери – там у нашего бедного дорогого дядюшки скопилось много пожертвований для благотворительных фондов, и каждому нужно было назначить попечителя. Я не мог допустить, чтобы дела эти пошли плохо.

В общем, пришлось похлопотать. И надо же – только-только мне удалось все более или менее устроить, получаю от Эшбернама телеграмму необыкновенного содержания: умоляет меня срочно вернуться – мол, надо «поговорить». А следом другую – от Леоноры: «Да, приезжайте, прошу Вас. Нужна Ваша помощь». Получается, когда он посылал телеграмму, жена об этом не знала – он рассказал ей уже после. Действительно, как я потом выяснил, так и было, только вот сказал Эдвард о телеграмме не Леоноре, а девочке, а та передала жене. Однако я примчался на их зов слишком поздно – помочь ничем уже было нельзя, да и какая тут помощь? Вот когда я впервые понял, что это такое – жить в Англии. Чувство поразительное. Оно заставило забыть обо всем остальном. Как сейчас вижу гладкую блестящую спину гончей, что бежит рядом с Эдвардом; с каким достоинством поднимает она лапы, как лоснится ее шкура. А как тихо кругом! И это розовощекое лицо! И прекрасный роскошный старинный дом.

Он всего в двух шагах от Брэншоу-Телеграф, куда я, помню, примчался прямо из Нью-Фореста. Да, скажу я вам, разительный контраст с Уотербери – пустынным, затерянным высоко в горах, богом забытым местом. Почему-то мне пришло в голову – помните, я говорил, Тедди Эшбернам телеграфировал мне: «Срочно возвращайтесь – надо поговорить», – в таком месте, с такими людьми не может случиться ничего плохого! Понимаете, атмосфера не та. Стоит себе представить: в дверях стоит Леонора – она свежа, прекрасна, улыбается, русые волосы спадают красивыми кольцами. Из-за спины выглядывает свита – дворецкий, привратник, служанка. Она роняет всего одну фразу: «Как чудесно, что вы приехали», – точно я не полмира обогнул, спеша по зову двух срочных телеграмм, а заехал на ланч из соседнего городка, что в десяти милях отсюда.

Девочки нигде не видать – наверное, выгуливает собак.

А незадачливый хозяин дома на грани помешательства. В совершеннейшем исступлении – безысходном, отчаянном, тяжелом, тяжелом настолько, насколько это вообще возможно себе представить.

3

То лето, особенно август 1904-го, было очень жарким. Помню, Флоренс принимала лечебные ванны уже больше месяца. Что это значит – принимать ванны, проходить курс в одном из лечебных заведений, я плохо представляю. Сам я никогда не лечился. Но по моему разумению, пациенты привязываются к месту лечения, у них даже развивается что-то вроде ностальгии по «родным» местам. Они привыкают к обслуживающему персоналу, их ободряющим улыбкам, уверенным движениям, к их белой одежде. А мне, признаться, от пребывания в Наухайме всегда становилось – как бы поточнее выразиться? – не по себе, точно я в бане, голый – так всегда бывает на пляже или на людях, на виду у всех. Друзей у меня не было, своего дома – тоже. В родном углу ты невольно обрастаешь невидимыми привязанностями: тебя так и тянет поудобнее устроиться в кресле, – кажется, оно само тебя обволакивает; пройтись по знакомым милым улицам, стороной обойти страшные, навевающие тоску закоулки. Поверьте, без этого чувства дома очень трудно жить. Уж я-то знаю – наездился по общественным курортам. А чего стоит привычка постоянно держать лицо? Видит бог, я не из тех, кто любит распускаться. Но то, что я испытывал каждый раз, пока Флоренс принимала утреннюю ванну, а я стоял на аккуратненько подметенных ступенях «Энглишер-Хоф» и смотрел на аккуратненько подстриженные, аккуратненько присыпанные гравием деревца в бочках; на аккуратненько организованные пары, прогуливающиеся весело, в один и тот же час; на убегающий направо вверх ряд высоких деревьев, обрамляющих общественный парк, а налево – каменные домики с лечебными ваннами красноватого цвета – а может, белого, а не красного, и не каменные, а пополам с деревом? Надо же, не помню, а ведь я столько раз бывал там. Насколько, однако, я врос в тамошний пейзаж! Я с завязанными глазами мог найти дорогу в комнату с горячими ваннами, в душевую, пройти к фонтанчику с лечебной водой в центре дворика… Да, я с завязанными глазами нашел бы дорогу. Отличная ориентировка на местности. Сто восемьдесят семь шагов от отеля «Регина», затем резкий поворот влево и четыреста двадцать шагов вниз по прямой к фонтанчику. Если же от «Энглишер-Хоф», то девяносто семь шагов по боковой дорожке и затем опять поворот, на этот раз вправо, и снова те же четыреста двадцать шагов.

Вы уже поняли, что от нечего делать – а делать мне было решительно нечего! – я привык считать шаги. Обычно я сопровождал Флоренс до лечебных ванн. И она, конечно, развлекала меня своей милой болтовней. А щебетать она могла, я уже говорил, о чем угодно. У нее всегда была легкая походка, причесывалась она прелестно, одевалась с большим вкусом и при этом у очень дорогих портных. Разумеется, у нее были собственные средства, разве стал бы я возражать? Но знаете, что интересно – я не помню ни одного из ее платьев! Нет, может быть, одно, простенькое, из голубого набивного шелка, с китайским рисунком – очень пышное внизу, а вверху у плеч – раструбом. Волосы с медным отливом, а туфли на таких высоких каблуках, что она ступала на носочках – почти как балерина на пуантах. Бывало, подойдет к дверям купальни и, прежде чем скрыться за ними, обернется ко мне вполоборота, прижав головку к плечику, как голубка, и улыбнется кокетливо.

Если мне не изменяет память, как раз с этим платьем она носила соломенную шляпу с широкими, слегка вытянутыми полями – как на рубенсовском портрете «Chapeau de Paille», [26]26

Имеется в виду портрет Сусанны Фоурмен (ок. 1625 г.), хорошо известный также под названием «Chapeau de Paille»(«Соломенная шляпа»). Сусанна Фоурмен – родственница первой жены Питера Пауля Рубенса (1577–1640) и сестра его второй жены Елены Фоурмен.

[Закрыть]только совершенно белую. Сверху она свободно повязывала ее шарфом из той же ткани, что и платье. О, она умела оттенить блеск своих голубых глаз! И вокруг шейки пустить что-нибудь розовое, невинное, скажем, нитку кораллов. Кожа у нее будто светилась изнутри, гладкости необыкновенной…

Да, именно такой я ее запомнил – в этом платье, в шляпе, вполоборота ко мне и брошенный из-за плеча взгляд внезапно сверкнувших голубых глаз – лазоревых, как галька, омытая прибоем.

Но, черт побери, ведь кому-то все это предназначалось! Кому? Прислужнику в купальне? Случайным прохожим? Не знаю. Знаю только, что не мне. Ни разу за всю свою жизнь, ни при каких обстоятельствах, нигде в другом месте не манила она меня дразнящей улыбкой. Да, какая-то загадка в ней определенно была; впрочем, все женщины таковы. Кстати, я, по-моему, где-то начал фразу и не закончил ее… Да, так вот, что я испытывал каждое утро, собираясь встречать Флоренс после лечебной ванны? Я стоял на верху парадной лестницы отеля, постукивая сигаретой о портсигар, – посмотреть со стороны: лощеный, хорошо воспитанный молодой человек с точно рассчитанными движениями, не очень заметный на фоне толпы долговязых англичан, поджарых американцев, пухловатых немцев и дородных русских евреек, – и, прежде чем сбежать вниз, быстро оглядывал сверху залитый солнцем мир. Откуда мне было знать, что скоро моему одиночеству придет конец? Можете вообразить, что в тех условиях значил для меня приезд Эшбернамов.

Много воды с тех пор утекло, но никогда мне не забыть обеденный зал отеля «Эксельсиор» в тот вечер, когда мы встретились. Целые з а мки стерлись из памяти, целые города, где мне уже не бывать, а белый, украшенный лепниной в виде гипсовых фруктов и цветов зал с высокими окнами и россыпью столиков, трехстворчатой ширмой в японском стиле – по три золотых журавлика на черном фоне, – скрывавшей входную дверь; посередине зала – пальма, снующий туда-сюда официант, общая ледяная атмосфера изысканной роскоши; застывшие лица постоянных посетителей, исполненные особой важности оттого, что они вкушают пищу, предписанную законодателями лечебницы, и стараются при этом ни на шаг не отступить от заповеди «не эпикурействуй», – нет, такое не забывается. Вот там-то однажды под вечер и появился Эдвард Эшбернам. Я видел, как он вынырнул из-за ширмы и вошел в зал. Навстречу ему, по-хозяйски озабоченно, двинулся главный распорядитель, человек с абсолютно серым лицом – не представляю, в каком погребе или подземелье нужно прятаться, чтоб лицо приобрело землистый оттенок? Подойдя к гостю, он подставил ему ухо – того же землистого цвета. По заведенному порядку вновь прибывший постоялец должен был шепнуть на ухо распорядителю свое имя. Не очень-то приятная процедура, однако Эдвард Эшбернам вел себя невозмутимо, как и положено истинному англичанину и джентльмену. По движениям его губ я видел, как он отчетливо произнес трехсложное слово, и я в ту же секунду понял, кто это. Он – Эшбернам, Эдвард Эшбер нам, капитан четырнадцатого гусарского полка, владелец «Брэншоу-Хауз» в Брэншоу-Телеграф. Не удивляйтесь, что я подмечаю такие мелочи – мне действительно нечем тогда было заняться. А догадался я, кто он, очень просто – каждый вечер перед обедом я, пользуясь любезностью месье Шонца, владельца отеля, просматривал краткие сведения о новых постояльцах: снимая комнату, каждый вновь прибывший гость расписывался против своей фамилии в журнале из полицейского участка.

Едва гость назвал себя, как главный распорядитель моментально проводил его к свободному столику, за три стола от меня, – раньше его занимала чета Гренфоллов из Фоллз-Ривер, штат Нью-Джерси, они как раз в тот день съехали. Я сразу сообразил, что это не лучшее место для новых постояльцев. Лучи заходящего солнца били прямо по центру. Капитан Эшбернам тоже это заметил, но виду не подал. Так умеют делать только англичане – на его лице не дрогнул ни один мускул. Ни один. На его лице нельзя было прочитать ничего – ни радости, ни огорчения, ни надежды, ни страха, ни скуки, ни удовлетворения. Такое впечатление, что для него в этот час в этом переполненном зале не существовало ни души – с тем же успехом можно было решить, что он пробирается сквозь джунгли. Никогда раньше я не встречал подобную невозмутимость, а теперь уже никогда и не встречу. Она казалась вызывающей, и вместе с тем в ней совсем не было наглости. В ней даже ощущалась какая-то скромность, хотя скромностью это тоже не назовешь. Волосы у капитана были белокурые, волосок к волоску; пробор слева; ровный, во всю щеку, до корней волос румянец и желтые жесткие усики – щеточкой. Готов поклясться, что и черный сюртук, – он надевал его, идя в курительную, – был сшит по особому заказу, со специально утолщенным верхом – считалось, что это придает его фигуре ровно столько солидности, сколько нужно. С него станется – его занимали все эти вещи: шоры, мундштуки Чифни, сапоги; места, где можно купить самое лучшее мыло, самое лучшее бренди; имя того везунчика, который пустил скаковую лошадь с Книберских утесов и уцелел; насколько пробивная сила пули номер три выше взрывной силы пороха номер четыре… Господи, он только об этом и говорил. За все те годы, что мы были с ним знакомы, он ни на какие другие темы не высказывался. Нет, ошибаюсь, – однажды он посоветовал мне купить синие фирменные галстуки с особым отливом не у своих нью-йоркских поставщиков, а в «Бэрлингтон Аркейд» – сославшись на то, что англичане продают их дешевле. И, надо сказать, с тех пор я только там их и покупаю. Кстати, именно поэтому я до сих пор помню название фирмы, а так оно давно бы улетучилось из моей головы. Интересно, как выглядит эта «Бэрлингтон Аркейд» – «Бэрлингтонская Аркада»? Никогда не видел. Наверное, две огромные колоннады, как на римском Форуме, и между ними прогуливается Эдвард Эшбернам. Хотя едва ли – с чего вдруг? Как-то раз он посоветовал мне купить акции «Каледониэн Деферд», [27]27

Caledonian Defferred– шотландская страховая компания.

[Закрыть]под тем предлогом, что они вот-вот поднимутся в цене. Я послушался его совета, и все случилось, как он предсказывал. Но откуда ему стало об этом известно? Понятия не имею. Эта новость свалилась как снег на голову.

Еще месяц назад я ничего, можно сказать, не знал об Эдварде Ф. Эшбернаме, кроме инициалов Э.Ф.Э. на десятках чемоданов и чемоданчиков из превосходной свиной кожи. Обтянутые кожей, как перчаткой, ящики под пистолеты, коробки под воротнички, рубашки, приборы с письменными принадлежностями, дорожные несессеры ровно на четыре флакона с лекарствами; круглые шляпные коробки, высокие «пеналы» под охотничьи шлемы. Сколько ж надо было освежевать бешеных свиней, [28]28

Ср. Евангелие от Матфея 8:28–32.

[Закрыть]чтоб выделать достаточно кожи для столь обширного гардероба! Пару раз мне довелось заглянуть в личные покои Эшбернама, и каждый раз он был без сюртука и жилета, – помню еще, меня поразила длинная элегантная линия его брюк от талии до носков ботинок У него был задумчивый вид, и он с некоторой рассеянностью открывал то один чемодан, то другой.

Господи, и что же они в нем нашли? В нем же ничего не было особенного, клянусь! Весь как на ладони – точнее сказать, как на плацу: солдат всегда солдат! Это точно о нем сказано. Верно, Леонора его обожала – страстно, мучительно, до стона, но точно так же она его и ненавидела. Хотя удивительно, что он вообще у женщин мог вызывать какие-то чувства.

О чем ему было с ними говорить? Особенно когда двое не спускают с тебя глаз? Господи, я, кажется, понял. Все солдаты немного сентиментальны, во всяком случае, те, у кого настоящая армейская закваска. Во-первых, у них такая профессия, в армии не обойтись без громких слов: храбрость, верность, честь, стойкость – привычный офицерский набор. И если своим рассказом об Эдварде Эшбернаме я заронил у вас мысль о том, что он ни разу за десять лет близкого знакомства не коснулся «вечных» тем, это вовсе не так, и я спешу исправить ошибку. Еще до той памятной ночи, когда он разразился исповедью, ему случалось, засидевшись за полночь, выпалить вдруг нечто такое, что невольно заставляло собеседника задуматься о том, что этот Эдвард Эшбернам не лишен сентиментальной жилки. Сказать, что общество порядочной женщины для мужчины – это спасение, что постоянство – величайшая добродетель, – каково? Конечно, все это произносилось очень холодно, без всяких эмоций, разумеется, тоном, не допускавшим ни малейших возражений.

Постоянство! Ну не смешно ли это? Впрочем, применительно к бедному дорогому Эдварду мысль о постоянстве не кажется глупой – он ведь очень много читал, просто зачитывался сентиментальными романами, в которых барышни-машинистки выходят замуж за маркизов, а гувернантки – за графов. Любовный сюжет в его книжках, как правило, шел гладко как по маслу. Он и поэзией увлекался, правда, тоже сентиментальной. Не чурался любовной мелодрамы – сам видел, как у него увлажнялись глаза, когда он читал о последней встрече перед расставанием. Детишки, щенки, увечные – все это трогало его до слез…

Так что, уверяю вас, ему было о чем поговорить с женщиной – притом, что он был очень практичен, знал толк в лошадях, был весьма опытным мировым судьей (правда, тоже не без сентиментальной ноты) и верил искренне, наивно в то, что женщина, которой он в эту минуту объясняется в любви, и есть его суженая, та единственная, которой он будет вечно предан… Да уж, за словом он в карман не лез, будьте уверены, особенно когда рядом не было других мужчин и некого было стесняться. В нашем последнем разговоре меня поразило – это случилось под конец, когда девочку уже отослали в Бриндизи, [29]29

Бриндизи —порт на юго-востоке Италии, на побережье Адриатического моря.

[Закрыть]так сказать, в последний путь, а он в разговоре пытался убедить самого себя и заодно меня в том, что он никогда по-настоящему ее не любил, – и если что-то поражало в его тираде – это ее литературность и выверенная риторика. Он говорил как по писаному – причем без всякого дешевого пафоса. Знаете, я думаю, он не считал меня за мужчину. Скорее, я для него был просто слушателем – вроде благодарной собеседницы или адвоката. Как бы ни было, его прорвало в ту жуткую ночь. А наутро он взял меня с собой на выездную сессию суда присяжных, и несколько часов подряд я наблюдал, с каким спокойствием и знанием дела он доказывал невиновность бедной молодой женщины, дочери одного из его арендаторов, которую обвиняли в убийстве собственного ребенка… Он выложил на ее защиту двести фунтов, добившись, чтоб с нее сняли обвинение… Да, вот таков был Эдвард Эшбернам.

Я забыл сказать про его глаза и про взгляд. По цвету глаза напоминали голубую наклейку на спичечном коробке – есть такая марка спичек. Взгляд же, если присмотреться, был абсолютно честный, совершенно открытый, наивный до неприличия. Но ровный яркий румянец, доходивший до корней волос, придавал его взгляду неожиданно дерзкий оттенок – так ляпис-лазурь, выделяясь на розовом фарфоре, невольно притягивает взгляд. Входя в комнату, этот меднолицый с голубыми глазами мужчина мгновенно завладевал вниманием каждой женщины с той же легкостью, с какой ловит бильярдные шары фокусник в цирке. Потрясающе! Представьте, артист на арене цирка подбрасывает вверх шестнадцать шаров одновременно, и они попадают прямо ему в карманы, скатываясь по плечам, ногам, рукам. А он стоит себе смирно и ничего не делает. Примерно так же и Эдвард Эшбернам. Одно нехорошо – голос у него был грубоватый, хриплый.