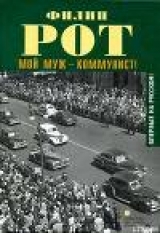

Текст книги "Мой муж – коммунист!"

Автор книги: Филип Рот

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)

– А мне что потом с ним делать?

– А вот это уже в мою компетенцию не входит. Мне важно рассказать все тебе. Вы ведь с Айрой много значили друг для друга.

– Тогда поехали. Чем дело кончилось?

– Памела, – сказал он. – Памела Соломон. Памела запаниковала. Когда узнала от Сильфиды, что Эва взломала письменный стол Айры. Подумала то, что, наверное, все обычно думают, узнав о катастрофе, которая случилась с ближним: а как это отразится на мне, не может ли и меня затронуть? Такой-то имярек в нашей конторе загремел в больницу с раком мозга. Здрасьте пожалуйста! Мне теперь что, инвентаризацию одному проводить? Такой-то и такой-то из дома напротив был в самолете, который разбился. Он погиб? Да ну. Не может быть. Он же в субботу должен чинить у нас мусоропровод!

Был такой снимок, на котором Памела сфотографирована на фоне хижины Айры. Она там в купальнике, у пруда. Памела опасалась (кстати, напрасно), что этот снимок лежал в столе, где вся его коммунистическая мутотень, и теперь Эва увидела его, а если его там не было, то вдруг Айра придет к Эве, сунет его ей под нос и скажет: «Во! Видала?» Ой, что будет! что будет! Эва разозлится, назовет ее шалавой и не пустит больше на порог. А что подумает о Памеле Сильфида?. Что Сильфида сделает?. Вдруг тогда Памелу депортируют? Это было бы хуже всего. В Америке Памела на положении иностранки. Что, если она вслед за Айрой окажется втянутой в историю с коммунистами – ее ведь тогда могут размазать по всем газетам и вдобавок депортировать! Что, если Эва нарочно устроит, чтобы ее выслали из страны, отомстит за попытку украсть мужа? Прощай, богема. Опять окунаться в удушающую английскую чопорность.

Относительно опасности вляпаться из-за Айры в историю с коммунистами Памела не обязательно так уж заблуждалась: такова была тогда общая атмосфера. Везде носился дух угрозы, обвинения и наказания. Страна была похожа на один большой демократический погром с элементами кошмара, особенно с точки зрения иностранца. Чтобы оправдать страх Памелы, опасности хватало вполне. В том политическом климате подобные страхи были обоснованны. В ответ Памела напрягла весь свой недюжинный ум и женскую хитрость. Айра был прав, когда отзывался о ней как о девушке сообразительной и понятливой, которая знает, что ей нужно, и действует сообразно.

Памела пошла к Эве и рассказала ей, как однажды летом два года назад она тут неподалеку шла-шла да и встретила Айру. Айра был на машине, ехал в своем «универсале» за город, и вот он ей сказал, что Эва уже, дескать, там, так что прыгай в машину, поехали, денек отдохнешь. А в городе было так жарко, противно… в общем, она – ну да, что тут попишешь, каюсь, мол, – не потрудилась внять голосу разума. Сказала: «О’кей, пойду захвачу купальник», он подождал ее, и они покатили в Цинк-таун, а когда приехали, вдруг выясняется, что Эвы там нет. Памела старалась быть с ним любезной, пыталась верить его объяснениям, даже влезла в купальник и пошла с ним поплавать. Вот тут-то он, во-первых, сфотографировал ее, а во-вторых, начал к ней приставать. Она с ним стала драться, плакать-рыдать, высказала ему все, что о нем думает, – как, мол, ты можешь, нельзя так вести себя по отношению к Эве! – и следующим поездом уехала назад в Нью-Йорк. Боясь неприятностей, она никому об этих его сексуальных домогательствах не сказала. А то еще ее же и обвинят, подумают, что она какая-нибудь шлюшонка, раз села к нему в машину. Да и за то, что позволила себя в таком виде щелкнуть, обзовут неизвестно как. А что потом она говорить, объяснять будет, никто ведь даже слушать не стал бы, правда же? Да и он тоже – попробуй она рассказать все как есть, тем самым выставив напоказ его вероломство, он бы такого навыдумывал, от нее живого места бы не осталось. Но теперь, когда она поняла, до чего дошло его вероломство, она больше не может, ее совесть замучит, если молчать по-прежнему.

Ну и пошло: однажды ближе к вечеру, после последнего урока захожу в свой кабинетик, а меня, оказывается, брат ждет. Он был в коридоре, давал как раз автограф кому-то из учителей; я отпер дверь, он зашел и бросил мне на стол конверт, на котором значилось: «Айре». Обратный адрес – «Дейли уоркер». Внутри еще один конверт, на сей раз адресованный «Железному Рину». Почерк Эвы. И бумага – голубая, веленевая – явно тоже из ее запасов. Секретарь редакции был приятелем Айры, так он сразу за руль и прямиком в Цинк-таун, чтобы скорее, значит, доставить Айре.

На следующий день после того, как к Эве пришла со своей душеспасительной историей Памела, Эва сделала такой ход конем, такую плюху отвесила, что непонятно даже, как она додумалась. Намарафетилась, оделась в лучшие тряпки – жакетка из рыси, лучшие черные туфли с открытыми носами, а уж платье – так это вообще: пан-бархатное, черное с белым кружевом по вороту и рукавам – миллион долларов, мечта, а не платье, да еще стильная черная шляпка с вуалью, – короче, пошла, но не в «Двадцать одно», куда они захаживали перекусить с Катриной, а в редакцию «Дейли уоркер». Она недалеко была, на Университетской площади, всего в нескольких кварталах от Западной Одиннадцатой улицы. Поднялась в лифте на пятый этаж и объявила, что хочет видеть главного редактора. Ее препроводили в кабинет, а там она вынимает из рысьей муфточки письмо и – шлеп его на стол. «Это, – говорит, – павшему борцу, герою-мученику большевистской революции. Народному артисту и несбывшейся надежде человечества», после чего поворачивается и выходит. Несчастная и боязливая с оппозицией у себя дома, она могла быть царственно-внушительной, когда распирает благородное негодование, да плюс еще и стих такой нашел – воображать себя гранд-дамой. Уж что-что, а перевоплощаться она умела и полумерами на этом поприще не ограничивалась. На любом конце радуги эмоций все ее крайности выглядели как норма.

Едва письмо передали секретарю, тот сразу за руль и к Айре– С тех пор как Айру уволили, он жил в Цинк-тауне один. Каждую неделю ездил в Нью-Йорк совещаться с адвокатами – собирался судиться с радиокомпанией, судиться со спонсором, судиться с авторами «Красных щупальцев». Оказавшись в городе, обязательно забегал навестить Арти Соколоу, который после первого инфаркта был прикован к постели (он жил в северной части Вест-сайда). В Ньюарк повидаться с нами Айра тоже заезжал. Но в основном сидел у себя в хижине, преисполненный ярости и тяжких дум, подавленный, но не смиренный. Сам варил обеды и кормил Рея Швеца, соседа, пострадавшего при обвале в шахте, а пока вместе ели, потчевал его рассказами о положении дел – это его-то, который на пятьдесят один процент «ку-ку».

В тот же день, когда письмо Эвы оказалось у него, Айра к вечеру был у меня в кабинете, и уже я читал его. Оно теперь в моем архиве вместе с другими бумагами Айры, так что я как въяве вижу его сейчас перед собой и не могу не отдать ему должное. Три страницы. Сплошной сарказм. Написано скорее всего одним махом, сразу начисто и без помарок. Злобный такой, свирепый документ, и вместе с тем написано замечательно. Изливая гнев на голубую почтовую бумагу с монограммой, Эва изъяснялась истинно высоким слогом. Я бы не удивился, если бы в конце этого библейского бичевания зазвучали фанфары пятистопного ямба.

Помнишь, как Гамлет бранит Клавдия? Во втором действии, сразу после того, как актер-король воспроизводит рассказ Энея об убиении Приама. Это в середине монолога, который начинается словами «О, что за дрянь я, что за жалкий раб!» – «…Хищник и подлец! – говорит о Клавдии Гамлет. – Блудливый, вероломный, злой подлец!/ О, мщенье!»[31]31

У. Шекспир. Гамлет. Пер. М. Лозинского.

[Закрыть] В этих словах, по сути дела, все ее письмо: «Ты знаешь, что для меня значит Памела; однажды вечером я тебе призналась, тебе одному рассказала, кем для меня является Памела». Проблему Памелы Эва рассматривает как проявление чувства неполноценности. Девушка, дескать, страдает от своей неполноценности – она вдали от дома, от своей семьи, своей страны, Эва ее опекает, считает своей обязанностью приглядывать за нею, защищать, а он, как всегда пороча и уродуя все, к чему прикасаются его руки, лукаво вознамерился превратить приличную дотоле девушку в какую-то стриптизерку вроде мисс Доны Джонс. Под вымышленным предлогом заманил Памелу в уединение этой своей грязной дыры, чтобы потом, подобно мерзкому извращенцу, пускать слюни, разглядывая фотографию, где она в купальнике, и, мало того, тянул к ее беззащитному телу свои обезьяньи лапы. Чего он хотел? – тоже понятно: сделать из Памелы шлюху и, унизив этим заодно Сильфиду, да и свою жену тоже, над всеми надругаться самым садистским образом, какой сумел измыслить!

«Однако на сей раз, – писала она, – ты зашел далековато. Я помню, – пишет она дальше, – помню, как ты, кормясь с руки великого О'Дея, восхищался «Государем» Макиавелли. Теперь я знаю в точности, чему ты у Макиавелли научился. Я поняла теперь, почему друзья годами пытались до меня докричаться, раскрыть мои глаза на то, что ты во всех своих делах и помыслах, вплоть до самой последней малости, безжалостен, бесчестен и порочен, и, будучи таким же беспринципным, как Макиавелли, ни в грош не ставишь истину и добро, но поклоняешься одному лишь идолу успеха. Ты пытался силой принудить ко вступлению с тобой в половую связь юную девушку, прелестную и талантливую, к тому же обессиленную борьбой с комплексом неполноценности. Почему же в отношении меня ты не предпринимал попыток к сексуальному сближению, которым, может быть, мог бы выразить свою любовь? Когда мы встретились, ты жил один в трущобах Ист-сайда в грязных объятиях твоего возлюбленного люмпен-пролетариата. Я дала тебе прекрасный дом, полный книг, музыки и искусства. У меня ты получил в свое распоряжение солидный кабинет, я помогла тебе подобрать и оборудовать библиотеку. Я ввела тебя в круг наиболее интересных, интеллигентных, талантливых людей Манхэттена, буквально вручила тебе пропуск в такое избранное общество, попасть в которое ты никогда даже не мечтал. Пыталась дать тебе семью, изо всех сил пыталась. Да, моя дочь требует к себе повышенного внимания. Моя дочь – трудный ребенок. Это я знаю. Что ж, жизнь вообще трудна. Для взрослого, ответственного человека жизнь – это и есть череда трудностей…» И так далее, все в том же ключе да по нарастающей – философские, зрелые, разумные, непререкаемо-рациональные рассуждения, а в конце угроза:

«Как ты, возможно, помнишь, твой безупречный братец, пока ты прятался в его доме, не давал мне ни поговорить с тобой, ни написать тебе, поэтому я решила пробиться к тебе через твоих «товарищей». Похоже, Коммунистической партии легче получить доступ к тебе и твоему сердцу, каково бы оно ни было, чем нам, простым смертным. Ведь ты Макиавелли, великий манипулятор. Что ж, дражайший наш Макиавелли, в одном лишь ты не отдаешь себе отчета: то, как ты поступаешь с другими людьми для достижения своих целей, может иметь для тебя некоторые последствия; такому пониманию ты не научен, однако всему свое время – тебя научат».

Помнишь, Натан, стул в моем кабинетике – тот, что у стола стоял, вы еще электрическим его называли? На котором ученики сидели и потели, пока я разбирал их сочинения? На нем-то Айра как раз и сидел, когда я читал то письмецо. Я спрашиваю: «Это правда, что ты приставал к девчонке?» Айра: «У нас роман с ней был, целых полгода». – «То есть ты ее трахал». – «Сто раз, Марри. Я думал, она любит меня. Я поражаюсь, как она могла со мной так поступить». – «И сейчас еще поражаешься?» – «Я был влюблен в нее. Хотел на ней жениться, иметь детей от нее». – «О, это уже лучше. Так ты совсем, что ли, не думаешь никогда? А, ты действуешь. Действуешь, а там трава не расти. Ура, трах-бах, готово дело. Шесть месяцев ты трахал закадычную подружку ее дочери. Ее, можно сказать, суррогатную дочь. Ее подопечную. А когда что-то случилось, ты поражаешься». – «Я любил ее». – «Выражайся точнее – ты любил ее трахать». – «Нет, ты не понимаешь. Она приезжала ко мне в хижину. Я был без ума от нее. Я действительно поражаюсь. Она как громом поразила меня тем, что сделала!» – «И что же она сделала?» – «Что сделала? Мало того, что настучала на меня жене, так еще и оклеветала вдобавок!» – «Да ну? Смотри-ка ты! Вот только что же здесь поразительного? Ты погоди, это цветочки. Ягодки тебе жена преподнесет». – «Откуда? Что она может сделать? Что могла, она уже преподнесла, с этими ее приятелями Грантами. Меня уже уволили. Сижу, можно сказать, в дерьме по уши. Она хочет раздуть из этого сексуальный скандал, только ведь, ты ж понимаешь, ничего такого не было. Памела знает, что все было не так». – «Было не так, а стало так. Тебя застукали, и жена обещает тебе какие-то новые неприятности. Какие, как ты думаешь?» – «Да никакие. Это пустой номер. Вот эта вот хрень, – сказал он, потрясая письмом, – это всего лишь письмо, которое она собственноручно сдала в «Уоркер». Вот и все неприятности. Поверь мне. Я никогда не сделал Памеле ничего такого, чего она сама не хотела бы. А когда она потеряла интерес ко мне, меня это просто убило. Я всю жизнь мечтал о такой девушке. Убило наповал. Но я справился. Вышел в дверь, спустился на улицу и вон из ее жизни. Ни разу больше ее не побеспокоил». – «Что яс, – сказал я, – как бы то ни было, пусть ты даже чудо как благородно завершил роман, в ходе которого шесть месяцев подряд радостно трахал суррогатную дочь своей жены, теперь, дружок, тебе предстоит чуток поерзать по сковородке голым задом». – «Нет уж, это Памела у меня теперь по сковородке поерзает!» – «Ай-ай-ай! Опять хочешь дров наломать? Думать не будешь, а будешь опять что-то делать? Извини, дорогой, но этого я тебе не позволю».

И я ему не позволил – он ничего не сделал. А насколько сочинение письма подтолкнуло Эву к тому, чтобы взяться за книгу, сказать трудно. Но если Эва лезла из кожи вон, копытом землю рыла, лишь бы вытворить что-нибудь такое иррациональное, что стало бы делом всей ее жизни, то материальчик, подкинутый Памелой, пришелся ей очень даже в тему. Вообще, на Эву глядя, можно было подумать, что всеми ее замужествами – сперва ничтожный Мюллер, потом педераст Пеннингтон, за ним жулик Фридман и, наконец, коммунист Айра – она словно отдавала какие-то долги силам безрассудства и неразумия. А отправившись в рысьей шубке с такой же муфточкой в редакцию коммунистической газеты, она, думаешь, – все, избавилась? выплеснула из себя худшее свое негодование и протест? Нет, Эва с неизбежностью должна была каждый абсурд в своей жизни громоздить все выше и выше, и вот тут-то вновь появляются Гранты.

Книгу-то ведь писала не она, ее писали Гранты. Авторство книги было фальшивым аж в квадрате. На обложке стоит имя Брайдена – «в пересказе Брайдена Гранта», – потому что Брайден Грант – это был бренд не хуже Уолтера Уинчелла, но когда читаешь, заметно, что трудились-то над книжкой явно оба Гранта. Что знала Эва Фрейм о коммунизме? Ну да, ходила с Айрой на митинг Уоллеса, там были какие-то коммунисты. Ну да, были коммунисты и в коллективе «Свободных и смелых», они приходили к ним в дом, участвовали во всех вечеринках. Маленькая бригада, занятая производством шоу, была очень даже заинтересована в том, чтобы и шоу, и все вокруг держать под контролем. Поэтому была таинственность, были интриги: людей нанимали только правильных, нужной политической ориентации, сценарии тоже тщательно выверяли и, поелику возможно, корректировали – туда ведет идеологическая линия или не туда? Айра садился в кабинете с Арти Соколоу и как правдами, так и неправдами втискивал в текст все избитые партийные клише, все так называемые прогрессивные идеи, какие мог туда засунуть без риска полного закрытия и всеобщего разгона; они кроили и переиначивали сценарии, любой исторический контекст засоряя дрянью коммунистической риторики. Они воображали, будто таким образом влияют на общественное сознание. Писателе должен не только наблюдать и описывать, но и участвовать в борьбе. Немарксистский писатель искажает объективную реальность; марксистский делает вклад в ее изменение. Партия дает писателю единственно правильное и действенное мировоззрение. Они в это верили. Абракадабра. Пропаганда. Но абракадабру конституция не запрещает. И уж в те времена она действительно все в хлам заполонила, особенно радио. Причем абракадабра всякой направленности. Программы про полицию и ФБР. Кейт Смит с ее коронным номером «Господь, благослови Америку». Да твой любимец Корвин, пропагандист идеализированной американской демократии, – он ведь из той же серии. По сути-то особой разницы нет. Айра Рингольд с Арти Соколоу тоже не были агентами разведки. Рекламными агентами – да, конечно. Но это не одно и то же. ребята занимались дешевой пропагандой, которую если какие законы и запрещают, то только законы эстетики, законы литературного вкуса.

Потом за профсоюз схватились – федерацию артистов телевидения и радио, – кому там править. Много было крику, драка началась – жуть, но это как везде. В моем профсоюзе, да и практически в любом, были правые, были левые, либералы и коммунисты, и все передрались. Айра был членом правления профсоюза, он говорил с людьми по телефону, и бог знает, что он мог там кричать. Естественно, в ее присутствии. А изъяснялся он при этом в основном приказами. Партию Айра воспринимал не как дискуссионный клуб, не как общество для свободного обмена мнениями. Не как какой-нибудь там Союз защиты гражданских прав. Ведь что такое «революция»? Революция – это революция. Всю их риторику он воспринимал всерьез. Нельзя называть себя революционером и не воспринимать при этом свое предназначение всерьез. Это тебе не какие-нибудь игрушки. Все в полный рост. И Советский Союз он принимал всерьез. В профсоюзе Айра всерьез сражался.

Кстати, я никогда толком не наблюдал, как Айра этой своей деятельностью занимается. Уверен, что и ты этого, по большому счету, не видел. А уж Эва-то и вовсе ничего такого не наблюдала. Для нее этого вообще как бы не существовало. Реальность не была в ряду вещей, которые что-то для нее значили. Эта женщина мало вникала в то, о чем люди вокруг нее говорят. В делах жизненных, практических она совершенно не разбиралась. Для нее подобный бизнес был чересчур груб. Не сосредоточивалась ни на коммунизме, ни на антикоммунизме. Что бы вокруг нее ни делалось, кто бы рядом ни был, она ничего в упор не видела, если только этот «кто-то» не Сильфида.

«В пересказе» – значило, что сия злокозненная история была измышлением Грантов. Причем измыслили они ее вовсе не ради Эвы и не просто для уничтожения Айры, при всей животной ненависти к нему Катрины с Брайденом. То, как их затея скажется на Айре, давало им почву для добавочного удовольствия, но вовсе не являлось непосредственной целью. Целью было выдвижение Брайдена в Конгресс на волне борьбы с коммунистами в сфере радиовещания.

Стиль – го-осподи! – ни дать ни взять, газета «Джорнал Америкэн». Плюс Катринин синтаксис. Плюс Катринина слезливая сентиментальность. По всем страницам ею наслежено, нахожено, нагажено, пальцами нахватано. Я как открыл, сразу понял: это не Эва писала – она просто не могла написать так плохо. Эва была слишком грамотна, слишком начитанна. Почему она позволила писать книгу Грантам? Потому что систематически сдавалась в рабство чуть ли не ко всем подряд. Потому что то, на что способны сильные, ужасно, и на что способны слабые, тоже ужасно. И то ужасно, и это, и все кругом.

Книга «Мой муж – коммунист!» вышла в марте пятьдесят второго, когда Грант уже выдвинул свою кандидатуру, а в ноябре все подмял под себя Эйзенхауэр, и большая политическая перетряска внесла Гранта в палату представителей как депутата от двадцать девятого округа Нью-Йорка. Впрочем, его и так бы избрали. Радиошоу Грантов шло по утрам каждую субботу и пользовалось неизменным успехом, многие годы он вел колонку в газете, за ним стояла херстовская газетная империя, к тому же он был как-никак Грант, потомок президента Соединенных Штатов. Все же я сомневаюсь, чтобы Джо Маккарти вдруг самолично приперся в округ Дюшес и появился в их передаче, если бы не шумиха со всеми этими красными радиотузами, которых колонка «Гарантировано Грантом» помогла вывести на чистую воду и вышвырнуть из эфира. В Покипси буквально все поддерживали его избирательную кампанию. Приезжал Вестбрук Пеглер. Да у него, считай, все херстовские обозреватели в корешах ходили. Все те, кто ненавидел Рузвельта и в расправе над коммунистами усматривал способ как следует посчитаться с демократами. Либо Эва знать не знала, для чего Гранты ее используют, либо, что вероятнее, знала, но плевать на это хотела – ну как же, почувствовала вкус борьбы, стала вдруг сильной, храброй, возьмет в отместку да и перебьет всех страшных монстров.

Не пойму: как, настолько близко зная Айру, могла она думать, что после выхода книги он ничего не предпримет? Все ж таки это не трехстраничное письмецо в Цинк-таун. А бестселлер, который прогремел на всю страну. Ее детищу стать бестселлером сам бог велел: Эва – знаменитость, Грант – знаменитость, а коммунизм – главное всемирное зло. Хотя сам по себе Айра прежде не был так знаменит, как авторы книги, но с ее выходом – при том что она с гарантией закрывала ему дорогу на радио и ставила жирный крест на его, по сути дела, случайной карьере, – на те пять или шесть месяцев, пока книга била рекорды продаж, он оказался, как никогда, в центре внимания. Одним ударом Эва лишила свою жизнь индивидуальности, снабдив призрак коммунизма человеческим лицом – лицом собственного мужа. Мой муж – коммунист, я вышла замуж за коммуниста, я спала с коммунистом, коммунист мучил мое дитя, из каждой радиоточки со всей ничего не подозревающей Америкой говорил коммунист, переодетый патриотом. Лукавый двуличный негодяй, да на фоне настоящих имен настоящих звезд, да еще и на зловещем фоне холодной войны… – конечно же, это стало бестселлером. Обвинение, предъявленное Айре, в пятидесятые годы легко могло привлечь к себе всенародное внимание.

Тут же, конечно, прозвучали фамилии и всех прочих еврейских большевиков, спрятавшихся под крылышком Айриного ток-шоу. Ведь паранойя холодной войны, кроме всего прочего, питалась скрытым антисемитизмом, что давало Эве возможность под моральным водительством Грантов (которые евреев-леваков, вездесущих и противных до невозможности, любили примерно так же, как Ричард Никсон) превратить свое личное предубеждение в политическое оружие, укрепив всех гоев Америки в той мысли, что и в Нью-Йорке, и в Голливуде, и на радио, и в кино коммунисты, затаившиеся под каждым камнем, в девяти случаях из десяти были к тому же евреями.

Но как могла она вообразить, что этот задира, этот вечно лезущий на рожон безбашенный рубака ничего в ответ не предпримет? Крикун, который за ее обеденным столом затевал жуткие ссоры, носился по гостиной и на всех орал, который, между прочим, действительно был коммунистом, знающим, что такое политическое действие, да и власть в профсоюзе он взял такую, что никто пикнуть не смел, а сценарии Арти Соколоу он правил как хотел, несмотря на то, что самому Соколоу тоже палец в рот не клади, – и она решила, что он ничего не предпримет? Она что – совсем его не знала? А как же тот сочный портрет, что она нарисовала в книге? Уж Макиавелли так Макиавелли, разве не так? Что называется, если кто не спрятался, я не виноват!

Она, видимо, рассуждала так: я в гневе из-за Памелы, в гневе из-за Хельги, в ярости по поводу отмененной перестройки хижины и всех прочих его преступлений против Сильфиды, и уж я доберусь до этого развратного, бессердечного выродка, он у меня почешется. Что ж, она и впрямь заставила его почесать в затылке. Но она, конечно же, должна была понимать, что публично совать человеку каленый штырь в задницу, чтобы привлечь его внимание, – значит привести его в бешенство. Кому такое надругательство понравится? Ни один нормальный человек не обрадуется, обнаружив в списке бестселлеров пасквиль, полный облыжных обвинений в свой адрес; не обязательно быть Айрой Рингольдом, чтобы взвиться на дыбы. И что-нибудь по этому поводу сделать. Но ей такое и в голову не приходило. Праведный гнев, которым питался весь ее проект, плюс ее безупречность и непогрешимость, которые тоже его изрядно подпитывали, – все это не давало ей даже представить себе, чтобы кто-нибудь мог что-то против нее предпринять. Что она сделала? – всего лишь воздала ему по заслугам. Айра столько всякой мерзости наворотил, а она что? – всего лишь высказала свою точку зрения. И вот она наводит последний глянец, а последствия… что последствия? Последствия будут такими, каких она заслуживает. Иначе-то и быть не может – или она в чем-то виновата?

Все то же самоослепление, из-за которого она так нахлебалась с Пеннингтоном, с Фридманом, да и с Сильфидой, с Памелой и с Грантами, даже с Хельги Пярн, – самоослепление и было тем червем, который в конце концов сожрал ее. Оно было тем, что школьный шекспировед назвал бы трагическим изъяном.

Теперь и Эву захватила борьба за великое дело – ее собственное. Картинно обряженное в тогу бескорыстной борьбы за спасение Америки от красного ига. Неудачное замужество – дело обычное, со всеми случиться может, с ней самой случалось четыре раза. Но ей во что бы то ни стало нужно было чувствовать себя необычайной. Звездой. Она хотела показать, что тоже не пальцем деланная, что у нее есть мозги, сила и готовность сражаться. Кто такой этот актеришка Железный Рин? Здесь я актриса! У меня имя, слава, и в этой славе – сила! Думаешь, я слабая женщина, и со мной можно делать, что в голову взбредет? Как бы не так, я звезда, черт подери! И мой неудачный брак – это не просто неудачный брак. Это неудачный брак звезде. Я потеряла мужа не потому, что попала в жуткий, дьявольский капкан из-за дочери. И не потому, что двадцать раз падала на колени с этими своими «умоляю!». Да и эта его пьяная блядь с золотым зубом – разве она отняла его у меня? Нет, надо дело представить величественно, и чтобы я оказалась безгрешна. Отказ признать во всем этом человеческое измерение и бытовую глубину превратил ее историю в нечто мелодраматическое, фальшивое и потому хорошо продаваемое. Ура, придумала! У меня мужа отнял коммунизм!

А о чем на самом деле оказалась книга, какие цели преследовала, Эва знать не знала. Зачем Железного Рина подали публике в виде опасного советского шпиона? Чтобы добиться избрания в палату представителей еще одного республиканца. А провести в палату Брайдена Гранта было нужно, чтобы усадить Джо Мартина в кресло спикера.

В итоге Гранта избирали одиннадцать раз. Он стал в Конгрессе притчей во языцех. А Катрина превратилась в главную светскую львицу Вашингтона, царственное воплощение супруги республиканца; она как в фигуральном, так и в самом прямом смысле непрерывно правила бал все годы правления Эйзенхауэра. Для человека, одержимого завистью и чванством, в мире нет занятия более сладостного, чем решать, кто будет сидеть напротив Роя Кона. В иерархических терзаниях вашингтонского официального обеда Катринина упертость, ее первобытная, совершенно людоедская страсть первенствовать – награждать и наказывать представителей самого что ни на есть правящего класса, чуть ли не лишая их законного десерта, – достигла своего самого… как бы сказать… имперского расцвета, что ли. Списки приглашенных эта женщина составляла с монархическим садизмом, достойным Калигулы. Ставить на место сильных мира сего – о, она в этом толк знала! Иногда прямо в дрожь повергала столицу. При Эйзенхауэре, да и потом, позже, уже при Никсоне, наставнике и покровителе Брайдена, все вашингтонское высшее общество перед Катриной стояло во фрунт.

В шестьдесят девятом году, когда вдруг выплеснулся слух, будто Никсон собирается подыскать Гранту место в Белом доме, конгрессмен муж и домохозяйка-писательница жена оказались вдруг даже на обложке журнала «Лайф». Нет, Гальдеманом стать ему было не суждено, но и его захлестнул и опрокинул уотергейтский вал. Брайден связал свою судьбу с Никсоном и, даже когда его покровителя явно обложили со всех сторон, продолжал защищать его в Конгрессе вплоть до самого утра отставки. Этим объясняется, почему Гранта не переизбрали в семьдесят четвертом. Ну, так ведь он и с самого начала Никсону подражал во всем. У Никсона был Элджер Хисс, у Гранта – Железный Рин. Чтобы взлететь в политические выси, каждый использовал как катапульту советского шпиона.

Я видел Катрину на похоронах Никсона – она была на VIP-площадке. Брайден умер за несколько лет до того, а она потом. Она была моего возраста, может, на год-два постарше. Но тогда, на похоронах в Йорба-Линде, под реющим флагом, спущенным до половины мачты, торчавшей в окружении пальм, за которыми виднелся родной городок президента, она была все та же наша Катрина, седая и высохшая, но по-прежнему готовая служить правому делу; она непринужденно переговаривалась то с Барбарой Буш, то с Бетти Форд и Нэнси Рейган. Жизнь так и не заставила ее признать (не говоря уже о том, чтобы вслух в чем-то раскаяться) ни одной из совершенных в жизни подлостей. Она по-прежнему была искренне уверена, что являет собой всенародный пример неколебимой нравственности, прямого и строгого следования линии добра и правды. Потом она поговорила с сенатором Доулом, еще одним столпом морали. Мне показалось, она ни в малейшей мере не усомнилась в убеждении, что каждое ее слово исполнено величайшей важности. Молчание, даже по случаю траура, по-прежнему было не для нее. По-прежнему она была на страже порядочности других. Каяться? Да ну, какое там! Божественно бесстыжая, она была озабочена только тем, какое производит впечатление. От глупости, ты ж понимаешь, лекарства нет. Эта женщина была воплощением морального оппортунизма во всем его пагубном безрассудстве.

Для Грантов главное было использовать Айру в своих собственных целях. И в чем же состояли эти цели? В процветании Америки? Демократии? В очередной раз патриотизм был ширмой, за которой крылось своекорыстие, гордыня, карьеризм… Чему мы учимся у Шекспира? Что, повествуя, ни к одному персонажу нельзя подходить без творческого понимания и сочувствия. Но я не Шекспир, я до сих пор ненавижу этого грязного политического убийцу и его столь же мерзкую жену за то, что они сделали с моим братом, – да с такой еще легкостью, науськав на него Эву, как науськивают собаку на ни в чем не повинного бродячего кота. Помнишь, что Глостер говорит о старом Лире? «В короле бушует /вся кровь от гнева».[32]32

У. Шекспир. Король Лир. Пер. В. Пастернака.

[Закрыть] Так и во мне забушевала кровь, когда я заметил на кладбище в Йорба-Линде Катрину ван Тассель. Она никто и звать никак, статистка. В нескончаемом шабаше идеологического злодейства двадцатого века ее роль была маленькой, смешной, проходной. Но все равно мне на нее смотреть было невыносимо.